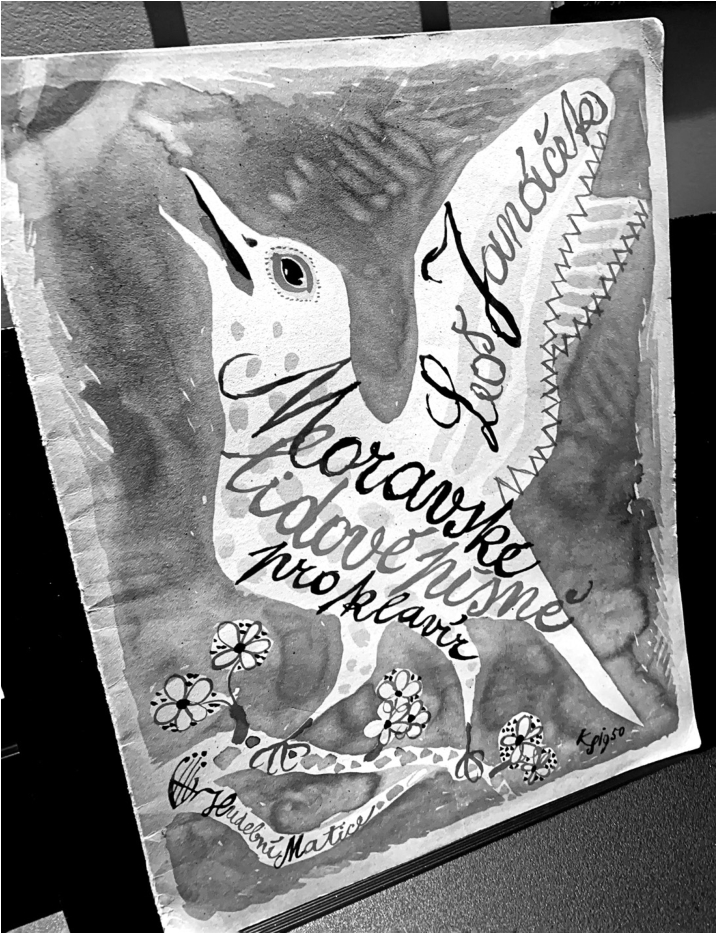

雅纳切克,《摩拉维亚民歌钢琴曲》

在那一天,昆德拉回到了他所谓的“初恋”,捷克作曲家莱奥什·雅纳切克。他谈起了“在所有歌剧作品中最具乡愁的”《狡猾母狐狸》的结尾。这部作品在一九二五年创作于布尔诺,昆德拉的家乡,在摩拉维亚。正好是昆德拉出生的四年前。这部作品一直令他感动。一部关于时间流逝和人类愚蠢的杰作。

“和青蛙有什么关系?”

“嗯……故事是从一个猎人开始的,他抓住了一只狐狸,想要像驯服其他动物一样驯服它。当然,这是不可能的。为了进一步挫败猎人的计划,雅纳切克在作品开始和结束的地方安插了一只青蛙,它跳到猎人的鼻子上,让他感到很恼火。”

“马车上的苍蝇 [1] 吗?”

“是的。但更让人恼火的是,它还聒噪,甚至总是结巴。一只像人类历史那样结结巴巴的青蛙。终极的嘲讽:在这出歌剧里,却是由青蛙来完成最后的台词,”昆德拉吮了吮自己的食指,接着说,“正是这个把卡夫卡的朋友马克斯·布洛德给搞抓狂了。”

“为什么?”

“因为在布洛德看来,雅纳切克应该用更为普世的评论来收尾,谈谈时光的流逝。一声铙钹,给人留下强烈的印象。可是不,雅纳切克情愿把这只可笑的小青蛙一直保留到最后。”

“……”

在小说家看来,布洛德和雅纳切克之间的争论具有很强的象征意义。它充分展示了对于艺术与生活两种截然不同的观念。一边是布洛德无可救药的浪漫主义,甚至媚俗。另一边,在昆德拉看来,是中欧艺术家的力量所在:他们对于某种西欧浪漫主义遗产激烈地反抗,拒绝向浮夸和多愁善感让步。

“……”

“青蛙,就是反浪漫主义,一种不严肃的精神。”

“……”

接着,他在自己的盘子上挥舞着一只肉乎乎的蛙腿:

“就是一切就这样结束的想法。”

他笑了,漫不经心,觉得很好玩的样子。

“狐狸呢?”

“它最后成了猎人未婚妻的皮裘手笼!”

现在再想起那天的对话,我对自己说,对话的真正主题,既不是雅纳切克,也不是对于艺术的观念。真正的主题,是时间流逝,抵达尽头,是捷克人称为smrt的东西,一个没有元音的奇怪单词,按照罗曼·加里的说法,就像蛞蝓一样黏糊糊的。Smrt,在捷克语中,就是死亡。米兰说在《狡猾母狐狸》的最后一幕,所有的人物都感到厌倦,甚至一只老狗也因为爪子痛,不愿意往前走。

我没看过哪个歌剧场景的对话无趣到这种地步,我也没看过哪个场景有比这更令人心碎、更真实的悲伤。

——《相遇》

在《相遇》中,昆德拉谈及在一家客栈里无关紧要的闲聊中所包含的令人无法承受的乡愁。这正是我们那天在加来海峡省所经历的。告别的仪式。没有铙钹,也没有小号,面前只有一盘蒜香蛙配炸芹菜。

[1] La mouche du coche ,出自拉封丹寓言《马车与蝇虫》,讲的是马拉着车子在铺满沙石的上坡路上艰难前行,苍蝇在旁边嗡嗡飞个不停,最后马成功了,苍蝇则抢着邀功。因此产生了“马车上的苍蝇”这一表述,指的是无用,甚至有害,并将他人的成功归于自身的人。