前发际线指头部有发部位的前缘正中,是针灸推拿临床经穴定位的常用标志(图2-1)。

图2-1 前发际线

眉弓位于眶上缘上方,男性隆起较显著(图2-2)。眉弓对应着大脑额叶的下缘,其内侧的深面有额窦。

图2-2 眉弓

眶下缘为眼眶下方的弧形骨缘(图2-3)。眶下缘中点的下方约1cm或瞳孔直下2cm处为眶下孔,眶下血管及神经由此穿行。

图2-3 眶下缘

额角为发角、前发际额部曲角处(图2-4),是针灸推拿临床经穴定位的常用标志,也是颞肌触诊时常用的体表定位之一。

图2-4 额角

颧弓为外耳门前方的弓状骨梁,全长居于皮下可触及(图2-5)。弓上缘对应着大脑半球颞叶前端的下缘。

图2-5 颧弓

颞窝呈半圆形,为颞肌的附着处(图2-6),前界为颧骨及额骨颧突,上方及后方以颞线与颅盖为界,下方与颞下嵴、颞下窝相邻,外侧界为颧弓,由额骨、蝶骨大翼、颧骨及顶骨构成。此窝下通颞下窝,前经颧颞孔达眶。颞窝内,额骨、蝶骨、顶骨及颞骨四骨相接处,称为翼点,此处有脑膜中动脉的前支经过。

图2-6 颞窝

下颌骨的下颌支末端有两个凸起。前方的凸起称下颌骨冠突,为颞肌附着处;后方的凸起称下颌骨髁突。两突之间的凹陷为下颌切迹(图2-7)。

图2-7 下颌切迹

下颌角位于下颌体下缘和下颌支后缘相交处(图2-8)。下颌角位置凸出,骨质薄弱,为下颌骨骨折的好发部位。在进行翼内肌触诊时,亦可以从下颌角内侧进行尝试。

图2-8 下颌角

枕外隆凸位于枕部的后正中,两侧可以摸到隆起的骨嵴,称为上象限,是枕额肌枕腹和斜方肌的起点(图2-9)。

图2-9 枕外隆凸

【肌肉功能】 上提下颌骨。

【肌肉起止点】 起点:颞窝;止点:下颌骨冠突。

【触诊要点】 肌肉整体印象见图2-10。患者取坐位或者仰卧位,医者通过触诊定位颞窝大致形态及下颌骨冠突,从颞窝向下颌骨冠突方向触摸,采用动态触诊法,在触诊时要求患者做咀嚼动作,仔细触摸颞肌边缘。

图2-10 颞肌

【支配神经】 三叉神经下颌支的颞深神经前后支。

【本肌说明】 龋齿、缺齿或不良咀嚼习惯等引起的咬合不对称会导致本肌肉损伤。颞肌紧张可引起偏头痛,中医学经络辨证中常将本肌肉区域的头痛辨证为少阳经头痛。因为颞肌下方附着到下颌骨冠突,故头部前倾姿势、颞下颌关节紊乱、胸锁乳突肌牵拉也会出现本肌肉所属区域的疼痛。本肌肉的疼痛在诊断时也常被误诊为头痛、颞下颌关节痛或牙痛。

【肌肉功能】 上提下颌骨。

【肌肉起止点】 起点:颧弓;止点:下颌骨的咬肌粗隆。

【触诊要点】 肌肉整体印象见图2-11。触诊时,医者定位颧弓及下颌骨咬肌粗隆,从咬肌粗隆向颧弓方向触摸。医者在触诊时嘱咐患者做咀嚼动作,采用动态触诊法,触摸具体形态。

图2-11 咬肌

【支配神经】 三叉神经。

【本肌说明】 经常咀嚼坚硬食物或者习惯性张口呼吸会导致本肌损伤。此外,长期单侧咀嚼亦会导致本肌损伤。颞下颌关节紊乱后,发生咬肌损伤牵扯会出现单侧耳鸣。咬肌是一块延伸在颧弓和下颌骨之间的强大肌肉,有浅、深两部分。咬肌各部的作用相反:浅部向前拉下颌骨,使其前伸;而深部向后拉下颌骨,使其后缩。需要强调的是,咬肌是人体中最有力的肌肉,咬力和咀嚼力大多是由它产生的,咬肌较大的人往往可见“方脸”。

【肌肉功能】 上提下颌骨。

【肌肉起止点】 起点:翼突外侧板内面;止点:下颌骨内面的翼肌粗隆。

【触诊要点】 肌肉整体印象见图2-12。患者取仰卧位,医者先定位下颌角,再触摸下颌骨内面的翼肌粗隆,采用动态触诊法,在触诊时嘱患者做下颌关节运动,触摸具体形态。

图2-12 翼内肌

【支配神经】 三叉神经下颌支。

【本肌说明】 本肌肉损伤与咬肌损伤的原理相同。翼内肌上的扳机点容易引起嘴(包含舌头)及喉咙的扩散性疼痛,颞下颌关节紊乱时主要考虑本肌肉的原因。此外,咬合不对称、耳朵深处的疼痛、吞咽困难且疼痛,或颞下颌关节下降受限,也可考虑本肌肉的原因。

【肌肉功能】 一侧收缩,使下颌骨转向对侧;两侧收缩,使下颌骨向前移动。

【肌肉起止点】 起点:翼突外侧板外面;止点:下颌骨髁突的翼肌凹、颞下颌关节的关节盘和关节囊。

【触诊要点】 肌肉整体印象见图2-13。翼外肌位置较深,一般不容易触摸,如需要触诊,医者先定位下颌骨冠突、下颌骨髁突位置,嘱咐患者仰卧位张口,从口内对准下颌骨冠突、下颌骨髁突位置进行触诊,触诊时嘱咐患者活动颞下颌关节。

图2-13 翼外肌

【支配神经】 三叉神经下颌支。

【本肌说明】 本肌肉的紧张会引起颞下颌关节深处疼痛或患者感觉咬合不对称,长时间紧张会导致患者单侧咀嚼困难,引起面部其他肌肉痉挛。松解本肌肉时,患者微张口,医者向肌肉紧张一侧移动患者下颌。例如,右侧翼外肌紧张,医者可在患者张口位时对下颌给予一个向右的推力。

【肌肉功能】 额腹:提眉、下牵头皮;枕腹:后牵头皮。

【肌肉起止点】 额腹:起点为帽状腱膜,止点为眉部皮肤;枕腹:起点为枕骨,止点为帽状腱膜。

【触诊要点】 由于本块肌肉位置表浅,分布区域较广,肌肉整体印象图略。触诊时,医者将触诊手指置于患者前额或枕骨处,嘱咐患者做提眉、皱额动作,医者手下可以感受到枕额肌收缩。

【支配神经】 三叉神经下颌支。

【本肌说明】 习惯性皱额或者直接外伤可导致该肌肉受损。额部肌肉紧张可引起前额部头痛(刺痛感),还可以累及眶上神经。枕部肌肉受损伤可引起颈部后侧肌肉、锁骨头、胸锁乳突肌、头后部或眼后的疼痛。

表2-1 下颌运动与肌肉的关系

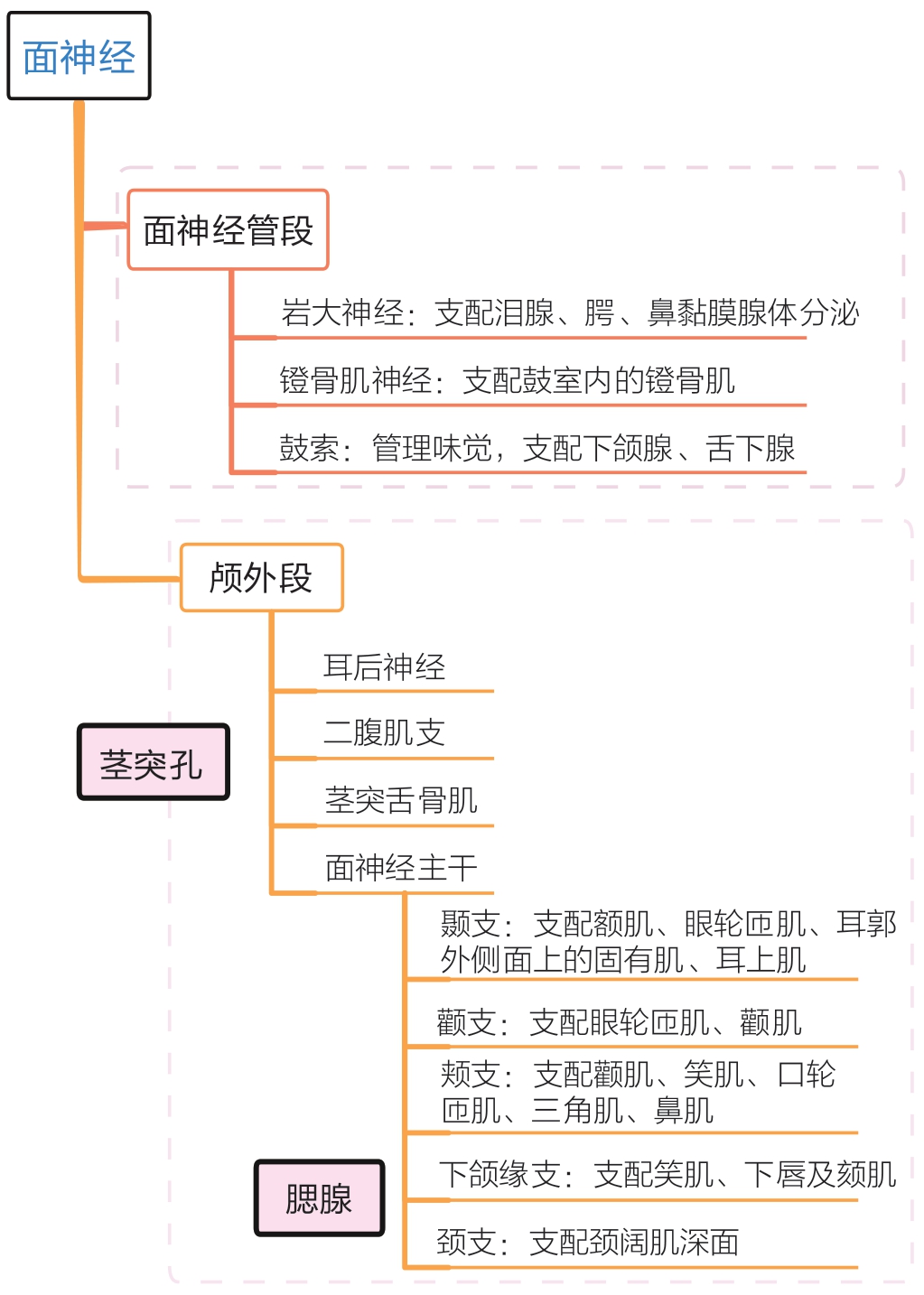

(1)面神经:面神经为混合神经,面神经两大运动传出纤维和两大感觉传入纤维信号共同传到脑桥。脑桥内有三大核团:①运动核(由特殊内脏运动传出,司面部表情肌);②上泌涎核(由一般内脏运动传出,司唾液腺、泪腺);③孤束核(感觉传入,司舌前2/3味觉)。特殊内脏运动纤维在脑桥内要先向后内侧行,绕过脑桥后才与上泌涎核、孤束核发出的纤维聚集,一同出脑桥。

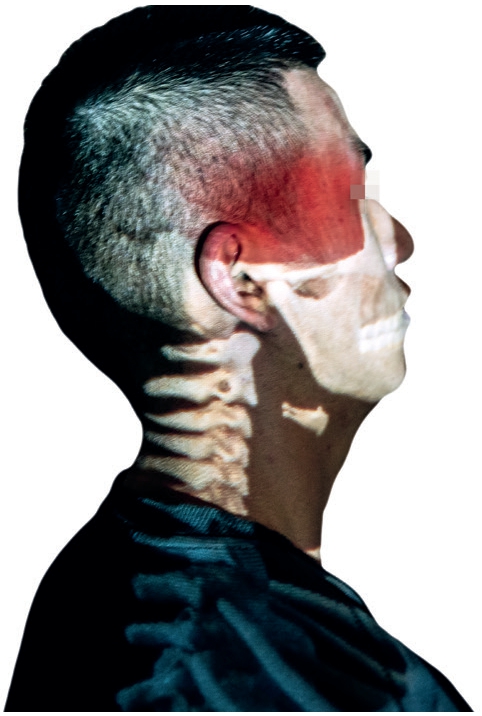

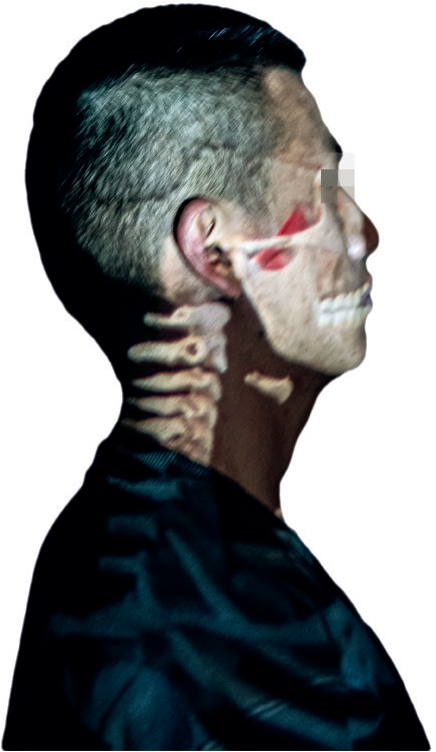

面神经核起自脑桥下部,先从背侧绕过展神经核,再下行出脑;然后进入内耳孔,横过膝状神经节,走行在面神经管内;最后经茎乳孔出颅,穿过腮腺,分出经典的管理面部表情的五大周围支(图2-14、图2-15)。

图2-14 面神经走行

图2-15 管理面部表情的五大周围支

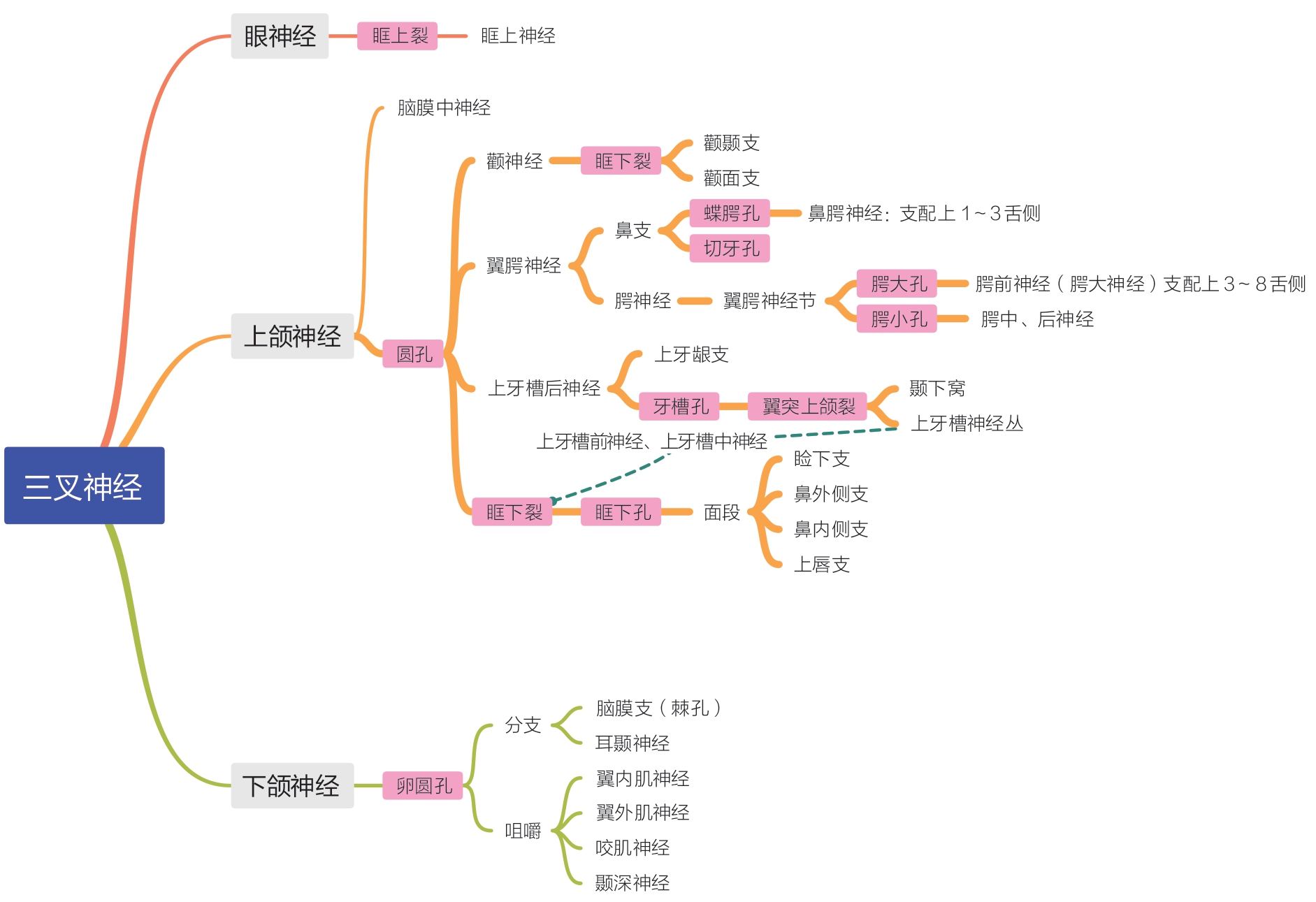

(2)三叉神经:为混合神经,大部分为感觉纤维,小部分为运动纤维。感觉纤维的大部分起于三叉神经节的假单极神经细胞,传导颜面、眼、鼻、口腔的外感觉;另一小部分起于三叉神经中脑核,主要传导咀嚼肌的本体感觉。运动纤维起于脑桥的三叉神经运动核。三叉神经发出眼神经、上颌神经和下颌神经三大分支(图2-16)。

图2-16 三叉神经三大分支

主要血管:面部主要动脉为面动脉,有同名静脉伴行。

(1)面动脉:起自颈外动脉,分支有下唇动脉、上唇动脉和鼻外侧动脉。

(2)面静脉:起自内眦静脉,经眼静脉和颅内海绵窦交通。面静脉通常无瓣膜,面肌收缩可促使血液逆流。因此,在两侧口角至鼻根连线所形成的三角形区域内,若发生化脓性感染时,病菌可循上述途径逆行至海绵窦,导致颅内感染,故此区有面部“危险三角”之称。

腮腺:略呈锥体形,上邻颧弓,下平下颌角,前邻咬肌,后邻乳突。腮腺是一个空腔组织,故对外部的寒热刺激较为敏感,在炎性反应发生时,其间隙很容易被渗出液体充斥,从而进一步卡压所属区域的神经、血管。在治疗面瘫时,应对其特殊结构引起足够重视。

腮腺管由腮腺的前缘发出,在颧弓下一横指处(颧弓下方约1cm处,耳垂至鼻翼与口角间中点连线的中1/3段),向前横行越过咬肌表面,至咬肌前缘转向内侧,穿颊肌,在颊黏膜下潜行一段距离,然后开口于与上颌第2磨牙相对处的颊黏膜上。开口处的黏膜隆起,称腮腺乳头。用力咬合时,在咬肌前缘可触摸到腮腺管。腮腺管的体表投影相当于自鼻翼与口角间的中点至耳屏间切迹连线的中1/3段。

穿经腮腺的血管和神经如下:纵行的有颈外动脉,下颌后静脉,颞浅动、静脉及耳颞神经;横行的有上颌动、静脉,面横动、静脉及面神经的分支。

(1)颈外动脉由颈部上行,在深面穿入腮腺,行于下颌后静脉的前内侧,至下颌颈平面分为上颌动脉和颞浅动脉两个终支。

(2)下颌后静脉、颞浅静脉和上颌静脉与同名动脉伴行,穿入腮腺,汇合成下颌后静脉,在颈外动脉的浅面分为前后两支,前支注入面静脉,后支与耳后静脉汇合成颈外静脉。

(3)颞浅动、静脉二者伴行,出腮腺上端,越过颧弓到达颞区。

(4)耳颞神经和颞浅血管伴行,来自三叉神经第3支(下颌支),出腮腺上端后,它紧贴耳郭前缘上升,分布于耳郭和颞部的皮肤。

(5)面横动脉由颞浅动脉在穿出腮腺以前发出,向前穿经腮腺实质,横过咬肌表面,经颧弓与腮腺管之间,与面神经的分支伴行。