杭州市中医药源远流长。传说上古时药学家桐君,《严州府志》载其:“尝采药求道,止于桐庐县东隈桐树下。其桐枝柯偃盖,荫蔽数亩,远望如庐舍。或有问其姓者,则指桐以示之。因名其人为桐君。”桐君著有世界上最早的一部制药学专书——《桐君采药录》。东汉末年,富阳人孙权建立吴国,自称皇帝,中国的历史进入了曲折多变的魏晋南北朝时期。饱受战乱蹂躏的北方人民纷纷南迁,不仅增加了杭州地区的劳动力,也带来了北方先进的生产技术和文化知识,促进了当地社会、经济、科技文化的发展,杭州进入了一个承前启后、继往开来的跃进阶段,科技文化的发展一度可与北方发达地区相媲美。这期间杭州籍中医药人才辈出,中医药事业成绩斐然,已处全国领先地位,其中最有名的是南北朝时期徐氏世医家族,无怪乎南朝刘宋文帝说:“天下五绝而皆出钱塘。”

时至宋代,杭州设立了医学官制和惠民药局,掌管医学管理、教育和医疗活动。北宋至道三年(997),杭州行宫(即钱王旧宫址)设有御药院,院内设勾当官、无常员,以内侍官充,间或参用士人。御药院初以内侍官掌管,有三人。天圣四年(1026)又置上御药及上御药供奉多至9人,其品序同内殿崇班。崇宁二年(1103)二月,御药院供御汤药的事改归尚药局管理,改名内药局。鉴于御用药品重要,又增置内臣监官4人为奉御,以医官使上名有功效者为医师,医官使为御医,副使为医正,医官为医佐,杂役、秤子、捣碾之类为药工,检点文字者为局长,押司官为典事,前行为局使,后行为直吏,帖司为书吏,守阙帖司为贴书,封角人为封人。南宋定都临安(今杭州)时原御药院名称不变,仍称御药院,负责人由勾当官改称干办官。御药院主责检验秘方,以时剂和药品进御及供奉禁中之用。此外,御药院还负责加工炮制国内外进贡药物,采购药材。官员也常奉敕出使,以代皇上向驻边臣帅赐药,率太医给疫区送药,所遣太医从不负责诊脉的医官内差拨,以不致缺人祗应。此后,御药院还兼持典礼及贡奉事。御药院对药方有严密规定,凡将御药院供进汤药方书向外传录者处以两年徒刑,主管官未觉察则同罪,检举者可得五百贯奖赏。

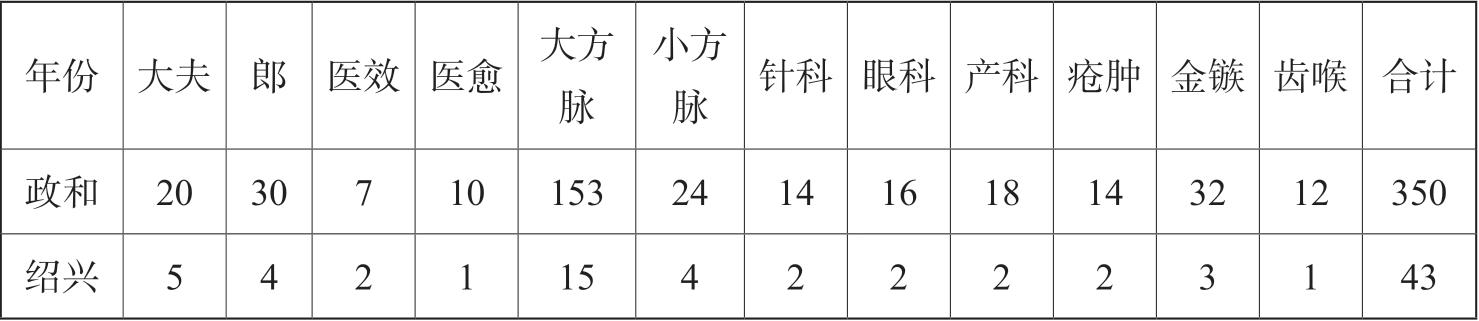

至宋室南渡,定都临安(今杭州)后,杭州成了全国的政治、文化、经济中心,大批中原的名医随之而来,杭州的中医药事业可谓繁荣昌盛。如靳儫,《杭州府志》云:“其先三晋人,高宗南渡,儫扈跸至武林,世为太医,数传至从谦,为御直翰林医官,赐敕特晋三阶,出内府《百子图》踢(赐)之,命以所居巷为百子图巷。”南宋临安除御药院的官药局外,宫城内还设有内侍省的御药处、皇城司主管的香药库等御药机构,还有专办官府和达官贵胄筵席的四司六局,其中的香药局专门提供各种医疗保健的香料,如龙涎、沉脑、香球、香饼、醒酒汤药等。南宋绍兴年间(1131—1162),杭州开始出现了官办的医学教育管理机构——翰林官医局(太医局)。该机构负责医学教育管理,并设医学堂,为朝廷培养太医。政和三年,翰林医官院奏称:时自大夫至翰林医官凡十四阶,连额外的人员有一百一十七人。而自医效至祗候凡八阶,并未规定名额,在职的有九百七十九人,二项合计共有一千零九十六人。官员的冗滥和组织的臃肿情况极为严重。后因连年战败赔款,国用不敷,故加以裁减,重订规定名额由政和三年的350名裁减至绍兴二年的43名,详见表1。

表1 (宋)政和三年(1113)及绍兴二年(1132)重订医官名额递减表

绍兴十七年(1147),临安府(今杭州)依照汴京旧制修建太医局,于绍兴二十六年(1156)将太医局设在通江桥北,设置一名提举、两名判局,“建殿匾曰神应,奉医师神应王,以岐伯善济公配祀。讲堂匾曰正纪,朝家以御诊长听充判局职(即副校长职),本学以医官充教授四员,领斋生二百五十人,月季教课,出入冠带如儒学礼,学禀饮膳丰厚不苟,大约视学校规式严肃。局有斋舍八:匾曰守一、金冲、精微、立本、慈和、致用、深明、稽疾。”学校规模较大,章法较严,分设方脉科、针科、疡科等九科。每科设教授一人,判局及教授皆由懂医学的人或翰林医官担任。教学内容中,方脉科分大、小经,大经为《素问》《难经》《脉经》,小经为《巢氏病源》《龙树论》《千金翼方》;针、疡两科,删去《脉经》,增加三部针灸经。乾道三年,《宋会要辑稿》记载:“先是宰执进呈国用事数,内医官请钱甚多,上曰:此辈最无用,亦可省钱。故有是命。”孝宗断然废除太医局:“诏御医内宿医官,大方脉五员,小方脉三员,风科、口齿科、眼科、针科、疮肿科、产科各二员,通二十员为额。诊御脉四员,入内看医三员。在内溢额人且令依旧,今后并不作缺。差人其在外职事人内,除德寿宫六员,殿前左右班宿直四员,国子监、大理寺、和剂局、杂买务各一员,大宗正司一员许存留外,余人并在局祗应直日,太医局及局生、医生并罢,今后更不试补。”乾道八年,又有“臣僚言乙置太医局及医生试补之法”,孝宗遂诏“更不置局,依旧存留医学科,逐举许令赴试”。直到绍熙二年七月十九日,重新设置太医局,制度恢复如旧,“从旧格法试补医人”,“吏额依未罢局前人数,局生以一百人为额”。绍定年间,太医局甚受重视,不但重建房舍,理宗还御书赐匾。南宋乾道年间(1165—1173),虞允文奏言:“医人入仕之路三,有试补、有荫补、有荐补。”试补指局生选试,即太医局(或太医学)学生通过考试成为医官。通常在翰林医官院名额空缺时,统一于每年春季对学习三年以上的局生进行考试选补。这种考试与科举的春试同步进行,称为附试。医学考试虽不属科举,但既同时举行,又属专场考试,故也叫别试。荫补是指前代任子制的延续,类世袭制。通过这种途径跻身于士林,在宋代之初较流行,但有鱼龙混杂之嫌。南宋孝宗乾道六年(1170)四月下诏:“自今宰执使相侍从等不许奏试医人,其已奏试中人不得作有官司人取诸路转运司文解。”之后中止了荫补奏试医人。荐补是由太医局或医官推荐特补。但荐补制度有许多弊端。孝宗诏旨言明“今后特补许有司执奉不行,其臣僚已奏试医人更不收试,仍仰礼部太常寺更参照太医局试补旧法条具尚书省取旨”,即要求所有医官都通过考试录取,如有特旨免试,有关部门可抗命不遵。考试情况与授官级别挂钩。孝宗淳熙十五年(1188)九月诏令“因近年来医官少精方脉,可自来年为始……于省试前一年附诠试场。随科目试义一场三道,以二通为合格,就本所拆卷,出给公据照会,赴次年省试场”,医学生补医官的考试是“省试场试经义三场,共一十二道,将二通为合格,以五人取一名,乞礼部给贴,八通补翰林医学,六通补祗候”。地方医官由本地医学生通过考试担任。

南宋时期,杭州还出现了由国家专门设立的药局来管理的中药制剂的生产,药局分和剂局(制药工场)与惠民局(药店)。南宋建炎四年(1130),临安(今杭州)设置和剂局(时称熟药所)。《癸辛杂识》记载:“当时制药有官,监造有官,监门又有官。药成,分之内外,凡七十局,出售则各有监官。皆以选人经任者为之,谓之京局官,皆为异时朝士之储,悉属之太府寺,其药价比之时直损三之一。每岁糜户部缗钱数十万,朝廷举以偿之,祖宗初制,可谓仁矣。然弊出百端,往往为诸吏药生盗窃,至以樟脑易片脑,台附易川附,囊橐为奸,朝廷莫之知,亦不能革也。凡一剂成,则又皆为朝士及有力者所得,所谓惠民者,原未尝分毫及民也。独暑药、腊药分赐大臣及边帅者。虽隶御药,其实剂局为之稍精致。若至宝丹、紫雪膏之类,固非人间所可办也。若夫和剂局方,乃当时精集诸家名方。凡经几名医之手,至提领以从官内臣参校,可谓精矣。”绍兴五年(1135),朝廷又并行另置惠民和剂局,在临安(今杭州)太府寺右侧,制药惠民。惠民和剂局则设在吴山书院旁,合暑药以备宣赐。绍兴六年,临安府又置四所熟药局,即太医局东、西、南、北四所,将其中一所以和剂局(制药工场)命名,由翰林医官院选保医官辨验药材。该年正月四日诏:“熟药局及和剂局,令临安府差拨兵巡防,为和剂局十一人,卖药局各四人。”同日诏曰:“熟药四所逢单双日轮流营业或休业,营业时出售成药与汤药,休业时结算前一天卖药钱,并将卖得药钱五日一次送纳药材所购买药材,剩下的现钱缴纳杂买务。迟后交拨者,并由太府寺觉察,从杖一百罪。”该年十月四日诏:“撰合假药,假造贴马、印记冒充官药售卖,并依伪造条法惩处。”同日,诏曰:“熟药所和剂局,监专公吏轮留宿直。遇夜,民间缓急赎药,不即出卖,杖一百。”隆兴元年(1163),诏令:“和剂局所管贵重药材不许偷窃,由监官、亲事官提检罪责,局内若有缘事入局滥用药物时,许人告发,告发者赏钱二十贯,监官不觉察者同罪。”南宋后期,由于药局的生产经营权掌握在太府寺官员手中,官吏从中贪污舞弊,以假药冒充真药的事频频发生。临安(今杭州)城中的一些不法分子伪造官方商标,冒充和剂局的熟药出售。甚至临安城中的一些药店也参与制造假药牟取暴利,如用樟脑代冰片、用台附代川附。鲁应龙在其《闲窗括异志》中说:“华亭黄翁、海盐倪生、嘉兴周大郎等香药商人制造假药,欺骗患者。”但局官配制的官药,常被朝官富家取去,老百姓根本无法享用。杭州的五个药局亦有假药售出。乾道二年(1166),太府少卿葛洪奏:“惠民五局以伪药给卖。”诏监官处罚,有的降资一级,有的展磨勘二年。出售假药的方法,一般是以劣质药材调换贵重药材,所制的真药为官攫取。《宋会要》中载:“绍兴二十六年(1156)十月十九日,访问街市货卖熟药之家,往往图利,多用假药,致服者伤生。”“今惠民药材贵而药价廉,名虽存而实则泯……故都(临安)人谓惠民局为惠官局,和剂局为和吏局。”南宋淳熙十四年(1187)正月二十七日,孝宗诏令:“军民多有疾病之人,可令和剂局取拨合用汤药,分下三衙(禁军机关)并临安(今杭州)府,各就本处医人巡门俵散。”同年二月八日,浙西提举官罗点上奏:“本路州县,疫气大作,居民转染,多是全家病患,臣罗点遂就(和剂)局修制汤剂给散,选官监督各州职医巡门,置历抄病患人数,逐一医治,日具痊可人数,供申本司。”孝宗阅后下诏令执行。和剂局不仅为病患者提供汤药,更为可贵的是,其贡献的所制的成药,都是精集诸家名方,经名医研究后制成,故在临床方面,效果显著。最值得称赞的当属《局方》里的紫雪丹和至宝丹两方,用于治疗流行性乙型脑炎一病,皆有显著的疗效。局方的产生,不同程度地促进了中药炮制加工的规范和统一,推动了中成药的使用和流通。南宋绍兴十八年(1148),朝廷将朝贡熟药所改作太平惠民局。它是一个官方成药(熟药)的发售单位,售膏丹丸散和诊病付药。《武林旧事》载:“腊月,赐亲王、宰执、三衙、从官、内侍省官拜外阃前宰执等腊药,系和剂局方造进。及御药院特旨制造银合各一百两,以至五十两、三十两,各有差,伏日暑药亦同。”绍兴二十一年(1151)二月,朝廷又命令全国各州府仿照临安(今杭州)的太平惠民局制度设立惠民药局,并由中央颁布我国第一部成药制剂规范《太平惠民和剂局方》,让他们按照医书上的处方制药,以熟药出售给患者,以解除患者的痛苦,杭州遂成为全国的中成药制剂中心。绍兴二十五年(1155)十月,高宗下诏戒饬民间医药。诏曰:“访闻今岁,患时气,人皆缘谬医例用发汗、性热等药,及有素不习医,不识脉证,但图目前之利,妄施汤药,致死者甚众,深可悯怜。据医书所论,凡初得病,患头痛身热恶风肢节痛者,皆须发汗,缘即今地土气令不同,宜服疏涤邪毒如小柴胡汤等药,得大便快,利其病立愈,临安府(今杭州)可出榜晓示百姓通知。”绍兴二十八年(1158)六月,诏曰:时当盛暑,恐细民缺药服饵,令翰林院差医官四员,遍诣临安府(今杭州)城内外看诊,合用药令户部于和剂局支拨应付,候秋凉日罢。乾道元年(1165)二月二十九日,从中书门下请,诏:“临安府(今杭州)见行赈济饥民,访闻其间多有疾病之人,窃虑阙药服饵,令医官局于见赈济去处,每处各差医官二员,将病患之人诊视医治。其合用药,于和剂局取拨。”南宋在临安(今杭州)设置太平惠民局以后,为了防止药局人员舞弊,特地在药局内委派了文武官各一名,称为“官监门”或“官监”,来监督成药的制造和出售。成药分给内外七十个局,出售时有监官监视,并规定遇急诊患者要及时配药,遇贫困及水旱疫疠的家庭要免费施药,要及时毁掉陈旧失效药品,对各种制剂所含药物的分量、质量标准以及原药炮制加工方法均有详细规定。绍兴二十六年(1156),下诏旨令和剂局对所存药物进行总检查,凡属陈坏质劣者及时废弃。此外,各种剂型的生产也定有专人操作,还规定成药须经检验合格才能出售。为提高中成药疗效和经济效益,熟药所派人征收民间验方,从事药物炮制、药剂修制的研究工作,不断改进制法,如在制丸药的炼合药方面有水、醋、酒、蜜、甘草膏、阿膏、阿胶、猪胆、猪胰等。另外,药局坚持昼夜售药,如因失职影响急症购买者,要杖一百。同时订立了出售药品的章程,时有记载的可归纳为六项:①刊刻药局的印记,总局刻“和剂局记”四字,其余东西南北四局,各增刻二字,以为出售药品的图记。②东西南北四局,轮流在单双日营业或休息。营业时除出售成药外,并出售汤药。休息时则结算前一天的卖账。③卖到的药钱,五天一次送到药材所,购买药材。剩下的现钱,即上缴杂买务。④管理药局的人员,轮流值夜班,如有急病发生,前来买药的,应立即出售,否则杖一百。⑤药局里的工作人员,不许因工作关系,贪图便宜,买取药品,否则杖一百。⑥交涉熟药,虚称阙绝的,杖一百。

南宋淳熙十五年(1188),杭州各县设有医学署。余杭县(今杭州余杭区)设医学署,在县境内新图。昌化县(今杭州临安区)设医学署,在县城西约百步处。淳祐八年(1248)五月,因盛暑,民间患者颇多,朝廷令临安(今杭州市)府尹赵创置施药局,命职医分行巷陌,诊视给药,一月花费数万元,治愈诸多患者。淳祐十年(1250)二月,朝廷益以钱十万贯,令多方措置,以赏罚课督医员,为民悉心诊视疾病,时后都民多赴局请药,接踵填咽。吴自牧对设在临安(今杭州市)戒子桥西的施药局有详细记载:“民有疾病,州府设施药局于戒子桥西,委官监督,依方(药局所制药方)修制丸散。患者诊视,详其病源,给药医治,朝家拨钱十万贯下局,令帅府(地方政府)多方措置,行以赏罚,课督医员(医师),月以其数上(报)于州家,备申朝省(朝廷)。或民以病状投局,则畀之药,必奏更生之效。”设置在临安(今杭州市)的施药局通过70个遍布于城区的分支机构来施舍药材。

元代取代宋代后,元代初,太宗(窝阔台)诏:“官给钞本,月营子钱,以备药物,仍择良医主之,以疗贫民。”元大德三年(1299),朝廷又准旧例于各路置惠民药局,杭州置惠民药局在惠民巷,官给药值,设提领一员。杭州各地设立的惠民药局有:余杭县(今杭州余杭区)惠民药局(在县前三皇庙侧)、临安县(今杭州临安区)惠民药局(在县东仁寿街)、新城(登)县(今杭州富阳区)惠民药局(在县东凳贤坊)、於潜县(今杭州临安区)惠民药局(在西后街)、昌化县(今杭州临安区)惠民药局(在县东门三皇庙左)。元代医学教育管理基本依照两宋旧制,杭州设有“医学提举司”,专管医学教育,校址设在三皇庙内,同时还制定选择医学教授的标准与条例。钱塘(今杭州市)人倪居敬于元至正元年(1341)荐补为杭州府医学正,后又升为医学教授,浙江官医副提举、医学提举。据马可·波罗的描述,元代的杭州已有了官办和民办的医疗机构。

明清时期的管理制度,在延续宋代中医管理制度的基础上,又更为严格。明洪武三年(1370),朝廷命令全国州县建立惠民药局,诊疗贫病军民疾患,每局设官医提领,在医户内选拔,内外各一员。杭州积极响应,置局八所(后并为一所),设置于西文锦大街西;余杭县(今杭州余杭区)设惠民药局(在前三里三皇庙侧);萧山县(今杭州萧山区)设惠民药局(在县城惠民桥西南);富阳县(今杭州富阳区)设惠民药局(在昭文坊西)。明朝杭州医药学家学问渊博,文化素养很高,名医荟萃,出现了一大批医术精湛的医界高手,撰写出多部医学著作,如卢之颐的《痎疟论疏》专论疟疾辨治,高濂的《遵生八笺》系统论述养生延年必须遵循的8个方面,既有理论又有方法,1895年即被外国人德贞选译成英文流传国外。杭州籍人士供职朝廷御医的有10多人,如魏襄、戴廷贽、沈好问、吴绶、叶文龄、葛林等,在全国享有很高的声誉。更值得一提的是,明代仁和县(今杭州市)人诸余龄(字原静,号云泉),与徐镗诸名医结“天医社”,成为我国早期的医学研究团体之一。

到了清代,杭州的中医药学也进入了昌盛时期,名医、名著之多,均冠绝全浙。如赵学敏编撰的《本草纲目拾遗》系统总结了1802年之前我国中药学成就,记载了716种《本草纲目》没有收录的中药和当时传入的域外药物,是继《本草纲目》之后我国又一部具有重要学术价值的中药学巨著。赵学敏还和当时著名铃医(走方郎中)赵柏云合著我国第一部详细介绍走方郎中方药技术的专著——《串雅内外编》,开创了整理研究民间医药技术之先河。吴尚先编著的《理淪骈文》集清以前外治技术之大成,系统阐述了70多种外治方法。王孟英分温病为新感与伏气两大类论治,大大提高了疗效,并撰《霍乱论》专论霍乱辨治。清康熙三年(1664),张志聪等创办的侣山堂问世,使杭州民间创办的中医药学教育机构跻身全国先进行列。清代中期,杭州各县的医官设置较为完备,杭州府设医学正科,仁和县(今杭州)、钱塘县(今杭州)、临安县(今杭州临安区)、余杭县(今杭州余杭区)、富阳县(今杭州富阳区)、新城县(今杭州富阳区)、於潜县(今杭州临安区)、昌化县(今杭州临安区)均设医学训科,职掌分明。清朝后期(1840—1912)出现了一批新思想家,形成了一股维新思潮,如章太炎等提倡学习西方的科技文化、振兴中华。许多西方的先进科技被引进杭州,于是中西医学得以共同发展,推动着杭州的中医药事业艰难地向前迈进。这一时期中医药学人才辈出,著名的有仲学辂等,一大批非医学领域人士也涉猎医药学,如龚自珍、丁丙等。中药业也有较大的发展,如胡庆余堂的创立。医者们纷纷创办中医药学术团体和刊物,如清光绪二十五年(1899)成立的杭州医学公会(杭州市中医药协会的前身)。

民国时期(1912—1949),杭州的科技、文教事业也有一定的发展,一些新式学校也创办起来,并对传统的封建教育模式进行了大胆的革新,浙江图书馆、西湖博览会等一些涉及经济文化的媒体纷纷面世。民国五年(1916),杭州中药行业集资按新学模式筹建浙江中医专门学校,翌年开始招生,傅嬾园为首任校长,先后培养学生425人。民国十二年(1923)5月,绍兴名医裘吉生在杭州十五奎巷创办《三三医报》,翌年创办三三医院,后搬至柳营路口。该院有病房十余间,床位数十张,是当时全国为数不多的中西医结合医院。医院不大,声誉却高。医院前厅挂一块紫红色巨匾,书有“救民疾苦”四个大字,对贫民免收诊金,遇赤贫则赠药费。民国十七年(1928),中医骨伤科名医虞翔麟在杭州创办全省第一家骨伤专科医院祥林医院。该院初设病床80多张,邀当时名医王邈达、裘吉生、何公旦、陈道隆等为特约医师,引进X光机和西医骨科器械,举办中医骨伤科护士培训班,在当时国内颇有声望。1927年起由省卫生处、市卫生局管理杭州中医机构,核发开业执照。杭州市区中医开业证照按其情况不同有3种,即由国民政府卫生署核发的“中医师证书”,也称“部证”;由省卫生处核发的“中医开业执照”,是“省照”;拥有上述证照的中医若要在杭开业,均须向杭州市卫生局申请核换“杭州市中医开业许可证”,又称“市照”。不具有“部证”和“省照”者,可直接申请核发“市照”。1929年2月23日国民政府通过了余岩等人提出的“废止旧医以扫除医事卫生之障碍案”,此举引起全国中医界的反抗,各地纷纷组织中医协会派代表赴京请愿。杭州市中医协会也派代表参加了这场声势浩大的保卫国粹抗争活动。据《杭州通鉴》记载,杭州市中医协会接到上海中医协会的呼吁后,即刻召开会议,推选沈靖尘、李天球、裘吉生、汤士彦、沈仲圭、刘瑶栽等作为代表,到上海与其他各地代表共商对策。同时电呈国民政府卫生部:“少数西医诋斥国医,倡议废止,视国医如仇,甘充西医之贩卖人。忘本求标,乃欲消灭我国固有之文化和学术,直接使帝国主义经济侵略政策完成。揣其居心,诚不堪问。”卫生部复电:“中药一项本部力主提倡,唯中医拟设法改进,以期其科学化。”3月17日,借上海总商会召开中医药团体大会,全国中医药团体的代表齐集上海。参加会议的代表分别来自15个省,共262人,参加会议的医药团体有131个。会场座无虚席,非代表想列席而被婉拒门外者不下数百人。杭州市中医协会裘吉生先生曾担任大会执行主席,在会上慷慨陈词,提议以3月17日为我国中医药界的纪念日,全场鼓掌,赞成以“三一七”为中医药界大团结的纪念日,这就是“三一七国医节”的由来。随后每逢3月17日各地中医药团体都举行集会,有些地区还发行纪念特刊以示维护国医,继续贯彻“三一七”大会的精神。当天大会后,全体代表赴神州医药总会商讨反对中央卫生委员会废止旧医案的议案。全体代表主张即日赴京,向国民党三中全会和国民政府举行大请愿,不达目的誓不回乡。18日下午举行第二次代表大会,经主席团磋商,决定先组织决议案执行委员会,推定杭州市中医协会裘吉生、汤士彦等为委员会成员和请愿代表团代表。裘吉生在离开南京时还写了两封信,请人分别送给立法院长、卫生部长。卫生部长薛笃弼复信:“医无新旧,学无中西,要以实事求是、能合真理为依归。”表明卫生部无意废止中医,迫使南京政府当年撤销原案。民国二十年(1931),“杭州市国医公会”成立,对杭州市开业的中医师进行登记,参与组织中医考试,替本会会员向政府申请发放中医“开业执照”,至此正式将中医开业纳入管理,对于中医师群体的规范化管理起到了一定的推动作用。民国二十二年(1933)1月31日,杭州市政府举行杭州市第一届国医考试,借址惠兴女学,举行笔试,2月1日举行口试,共计合格者420人,此外免考合格者12人。民国二十三年(1934)1月,杭州市举行第二届国医考试的口试、笔试,有29人报名参加,其中13人已领有外埠行政官署所发给的正式行医执照或曾在中医学校受过训练的有效证书,照章予以免试,不必复考,经杭州市政府审查会审查,列入内科甲等者1名、乙等3名、丙等3名、针灸科乙等1名、伤科乙等1名、丙等2名、外科乙等1名、丙等1名,概由国医审查委员会申请市长核发中医开业执照。10月21日,杭州市举行第三次国医考试,22人及格、12人免试、3人不及格。民国二十四年4月,杭州市举行第四届国医考试的审查工作,61人报名,经召集委员会议审定资格,38人参加审查,11人免除笔试,12人完全免试,笔试于4月7日在杭州市政府卫生科举行,全体委员详细审核了所有试卷,内科考试及格者有11人,7人不及格,1人未参加考试,外科考试及格者有2人,不及格者1人,2人未参加考试,还有伤科、眼科、推拿、妇科等考试,笔试及格后,于4月14日参加口试,所有及格和免试人员,均检查试卷,请杭州市市长核准后,发给中医开业执照。民国二十四年9月2日—9月21日,95人报名杭州市第五届国医考试审查,除36人完全免试外,其余于10月6日上、下午在杭州市府卫生科举行笔试。民国二十五年9月至10月,进行杭州市第六届国医考试和资格审查,77人准予考试,22人免除口试,19人完全免试,合格者89人,由卫生科检查证明文件及试卷等,呈请杭州市市长核准,发给执照。1943年,国民政府卫生部发布《医师法》,对中医资格的取得作出明确规定,中医和西医在诊疗上具有同等地位,享有同等权利并履行同等义务。但当时并未建立起完善的中医管理机构和法律规范,使中医缺乏组织与法制保障。

中华人民共和国成立后,中医药受到了党和国家的重视,在国家各级政府高度重视下,杭州的中医药事业得到了稳步发展,各种大小中医诊所遍布杭州街巷。1950—1951年,杭州市先后举办了两期中医进修班,214人参加进修中医,191人结业。1952年,杭州市市长江华召集全市针灸师座谈会,讨论针灸治疗在医学上的价值,同年卫生部分管中医局长朱琏来杭,邀请杭州市针灸师座谈针灸理论,鼓励医师们深入学习和研究针灸技术。按照第一届全国卫生工作会议确定的“团结中西医”的方针,1952年起,由杭州市卫生局医政科登记办理中医合法开业手续,根据“自愿合作、集体所有、民主管理”的原则,鼓励开业中医师成立联合诊所,批准中医联合诊所3家。5月,由叶熙春等一批名中医集资兴建杭州广兴联合中医院,地址设在广兴巷内。该院开设中医内科、中医妇科、针灸科,配备医务人员11人,设置病床10张,是华东地区在中华人民共和国成立后最早建立的中医医院,后改名为杭州市中医院,其办院模式为以后建立中医院提供参考。7月,杭州市卫生局组织“杭州市中医师公会”与“杭州市中医学研究社”重新登记会员,改组成立“杭州市中医师协会”。何莜香、叶跃南、黄雪婷任正副主任,汤士彦、高德明、史沛棠、李云泉等12人为委员,有会员424人,分为39个小组,每周安排两个晚上组织政治和业务学习。1954年8月,据统计,杭州市中医师各科人数461人,按其出身分下列五种类型:①祖传师授共336人,占全市中医73%。②中医专校毕业共41人,占全市中医9%。③儒医共15人,占全市中医3%。④江湖医生共51人,占全市中医11%。⑤无中医学习背景者共18人,占4%。以科目分类,内科205人、外科42人、妇科6人、儿科20人、针灸科54人、伤科47人、眼科15人、牙科63人、疯科3人、痔科2人、喉科2人、精神病科1人、按摩科1人。

1978年党的十一届三中全会以来,党中央进行了大量的工作,使杭州市中医药事业走上了健康发展的道路。首先是落实人员政策,重新组织中医队伍。杭州地区报考200余人,经政审、初试、复试,录取81名。分配到市区25人、余杭11人、建德10人、桐庐9人、萧山8人、临安7人、富阳6人、淳安5人。同年,落实中医政策,安排76名中青年中医师回原单位工作。1980年,杭州市根据国家卫生部文件精神,加强中医院与中西医结合医院的建设,举办中医经典著作学习班和中医专业班,选送在职中医人员进修研读,开展名老中医学术继承等工作。1986年5月28日,杭州市为贯彻合肥全国中医工作会议的精神,在建德召开全市中医工作会议,决定成立杭州市振兴中医大会筹备小组,杭州市卫生局副局长沈世竑任组长。1987年12月27日,杭州市卫生局在市中医院举行振兴中医研讨会,邀请50多名中医药界知名人士参加。1990年2月22日,“杭州市振兴中医药工作大会”在富阳召开,会议提出了“关于振兴杭州市中医药事业的若干意见”,并向25名获得省、市名老中医称号和市属医疗单位从事中医药工作30年的中医药人员颁发纪念册和荣誉证书。之后,尚未成立中医院的县(市)、区都积极创造条件筹建中医院。到1990年底,全市县(市)、区中医院发展到17家,基本实现每个县(市)、区有一所中医院;病床增加到2390张。据统计,县(市)、区综合医院设有中医药科室134个,乡镇(街道)卫生院设有中医科室412个,中医药人员增至2402人。随着卫生改革的深入发展与市场的逐步放开,多层次办医工作有了新的进展。中医医院建立家庭病床,开设名老中医专家门诊;一批城乡个体中医重新被批准开业,各种中药店重新恢复中医坐堂行医;党派、社团与民营的中医机构纷纷开业;名老中医除回原单位就业外,还可以受聘于其他中医机构与药店。杭州市中医药事业有了良好的开端。1991年1月,市政府批准市卫生局《关于振兴我市中医药事业若干意见》。1991年,国家中医药管理局提出“实施中医杏林计划”,杭州市中医院、余杭县中医院(今杭州市余杭区中医院)分别被列入“杏林计划”的地(市)级和县级“示范中医院”建设单位。1992年,杭州市专门成立中医医院病历质控小组和中医护理工作指导小组,对中医50多种医疗文书的格式和项目做出统一规定,并建立了中医医院病历分析等级制度,组织护理操作技术演示和竞赛活动。1992年,富阳县(今杭州富阳区)把发展中医药事业列入政府工作目标和社会经济发展规划,主动请求列入全国第一批农村中医工作试点县,该请求被获准。1994年,富阳县(今杭州富阳区)96.2%的乡镇卫生院设立了中医科、中药房,57.7%的卫生院设立了中医专科或专病门诊,有48.4%的乡村医生接受了中医药知识系统培训和考核,经国家中医药管理局考核验收,认定达到了全国中医试点县的要求。1994年10月1日起,全市执行国家中医药管理局制定的《中西医结合病案书写规范》;同年,经国家中医药管理局检查考核,市中医院和余杭市中医院(今杭州市余杭区中医院)分别成为首批达到“杏林计划”设定的地(市)级和县级示范中医院的标准的中医院。1995年,市卫生局制定并印发《杭州市中医事业“九五”发展计划》,临安县(今杭州临安区)被国家中医药管理局批准为第二批全国农村中医工作试点县。1996年,市中医院、余杭市中医院(今杭州市余杭区中医院)转入全国示范中医院二期建设阶段,市卫生局下发了《全国示范中医院建设实施方案》,着重从完善中医急诊功能、提高中医治疗率、单病种质量管理、中医专科建设、中医科研等方面提出具体要求。淳安县被省卫生厅确定为浙江省农村中医工作重点建设县。1997年,临安市(1996年设市,现为杭州临安区)通过了国家中医药管理局的验收,达到全国农村中医工作试点县(市)标准。2001年,通过评估,淳安县成为省级农村中医工作先进县。12月,市卫生局组织对全市县以上中医(中西医结合)医院执业规范进行检查指导,检查指导的重点内容包括《中医病案规范》行业标准及相关制度执行情况、重点中医专科和专病建设情况、中医护理有关行业标准执行情况、安全医疗和开展创建“放心中药房”活动情况。2002年,市卫生局制定了《杭州市县以上中医机构质量检查标准及评分办法》,要求各中医医疗机构按此标准和办法定期进行自查。年底,市卫生局组织对杭州市区58家医院(门诊部)的中医科室和中药房进行了全面检查,检查中发现部分区级医院和门诊部存在着中医处方不规范、药品仓库脏乱、中药衡器不合格、中药饮片有掺假现象等问题,市卫生局派专家协助进行整顿。为进一步规范执业,2003年,经国家中医药管理局考核验收,淳安县成为第三批全国中医工作试点县。当年,上城区、下城区、拱墅区、江干区各有1家社区卫生服务中心经省中医药管理局考核,成为全国中医药参与社区卫生服务的示范点。

2005年,全市有县以上中医医院12家、中西医结合医院4家,县级中医骨伤科专科医院3家。县以上综合医院设中医药科室254个,乡镇卫生院设中医科202个、中药房212个,有9家乡镇卫生院增挂中医机构(专科)牌子。18家县级以上中医(中西医结合)医院总床位4506张。全市有中医药从业人员(包括中西医结合医护人员)有4000余人,其中县及县以上中医(中西医结合)医疗机构中有2140人,县及县以上综合性医院内有564人,乡镇卫生院有1004人,村卫生室以中医执业为主的乡村医生有237人,能运用中西医开展疾病防治的基层卫生人员有1058人。同年,全市中医医疗机构开展“医院管理年”活动,组织医疗质量大检查。举办了“中医四大经典与辨证论治”比赛,市中医院和余杭区分获AB组一等奖。年末统计,全市县级以上中医院全年总诊疗人次达548万,住院患者有88063人次,病床使用率91%;县级以上中西结合医院全年总诊疗人次为78万,住院患者为7728人次。民间举办中医机构也十分踊跃,据杭州市卫生局中医处统计,杭州地区由社会资本举办的中医医院有14家,设有病床694张。据2007年统计,杭州市有县级以上中医医疗机构20家(其中,中医专科医院4家,中西医结合医院4家,民营中医院1家),占综合性医院总数的23.81%。医院设实有床位4309张,占综合性医院床位总数的24.22%。全市注册执业(助理)中医(中西结合)类医师2513名,占全市医师总数的16.68%。是年,杭州市共有6家中医机构进行了新建和扩建,建筑面积约110000m 2 ,竣工面积约42800m 2 。

近年来,杭州中医药领域以实现中医药医疗服务体系全覆盖作为一项重要任务,多年坚持“基层中医化,中医基层化”。2021年,杭州市顺利通过全国基层中医药工作先进单位期满复审并获评审组高度评价。统计显示,全市范围目前能提供中医药服务的基层医疗机构已高达1717家,占比97.78%;有2041个家庭医生签约团队配备了中医药人员,占比99.32%。其中,杭州市中医院、市红会医院两家市属中医医院在国家卫生健康委公布的年度绩效考核中,均取得A+等级,名列全国中医医院第12名和中西医结合医院第3名,稳居浙江省榜首。杭州市中医院更是一举获得浙江省十佳医院荣誉称号,并被列入国家中医特色重点医院后备库。还有萧山中医院、富阳中医骨伤医院作为基层中医药服务机构,顺利通过三甲医院复评;7家县级公立中医医院实现30个以上病种中医诊疗方案推广实施;5家中医医院开展中医日间诊疗,病种达50项以上,中医多技术联合应用服务惠及20余万人次。杭州的拱墅区亦成为全国首批中医适宜技术防控儿童青少年近视试点县(市、区)。“一区县一品牌,一中心一特色”的33个基层中医特色专科(专病)建设项目呈现多点开花、全面发力的良好势头。在新冠疫情中,杭州坚持中西医结合,中西药并用,全程深度参与疫情防控救治,扎实推动中医药“早期、全程、全面”介入抗疫防疫,关口前移、重点下沉,确保达到密接、次密接人员等高风险人群中药预防干预全覆盖,杭州还在全市范围设立大锅汤剂、小杯或小包茶饮等免费供应点,适时优化调整“预防性中药方”“防疫茶饮方”等推荐方案,发放防疫香囊,开展中医药适宜技术,为抗击疫情守护人民群众生命健康,作出了重要贡献。其中杭州市西溪医院作为定点收治医院,总结出中医药汤剂方、漱口方、茶饮方、香囊方“四大法宝”和“系统化中医诊治方案”这一大利器,形成中西医结合治疗特有模式。彰显中医药在提升免疫力、降低发病率等方面的独特优势。2022年杭州市申报浙江省中医药科技计划项目并通过形式审查720项,成功立项145项,较上一年增加21%;其中现代专项2项,重点项目6项;A类59项,B类78项;中医药科研创新氛围日趋浓厚。目前杭州市共有中医肾病、中医妇科等国家级中医药临床重点学科3个,国家级中医药临床重点专科17个,省级重点学科专科62个,省级以上中医药研究室、重点实验室6个,28个学科成为市级中医或中西医结合类高峰学科、重点学科或培育学科。其中,杭州市中医院肾内科更是在《2021年度中医医院学科(专科)学术影响力评价研究报告》中,名列全国中医肾病学榜单第一名,其科研成果获奖已达百余项。此外,杭州市中医药系统紧紧围绕“名医团队引育工程”“青年岐黄培育工程”“人才关爱激励工程”三大工程,加大国医大师等顶尖人才引育力度;通过开展百名青年中医骨干跟师培养和中医护理优才培养项目,重点加强人才储备;组织第七批杭州市级名中医(中药师)和第三批市基层名中医(中药师)遴选工作;在人才培育上不断锐意创新,增设杭州市级青年名中医评选机制。杭州市中医院王永钧被评为第四届国医大师,何嘉琳主任中医师被评为第二届全国名中医。在最近公布的第七批全国名老中医药专家学术经验继承工作指导老师中,浙江省有59名,杭州入选9人;全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家名单中,浙江省有34名,杭州6人入选;第五批全国中医临床优秀人才研修项目培养对象和浙江省中医护理优秀人才项目培养对象考试遴选中,杭州市分别占据浙江省的26.5%、20.49%,入选人数在浙江省遥遥领先。在杭州市委、市政府的高度支持下,杭州市已成功引进7名国医大师和3名全国名中医,在杭州设立名师名医传承工作室。杭州市大力提倡西医学习中医,通过“西学中”的培训班,培养更多的中西医结合人才,强化中西医临床协作,有利于提升中医药服务的可及性和可得性,并通过以赛促练、以赛促用,举办多种中医药技能竞赛,提升综合能力。杭州荣获2021年度浙江省中医药适宜技术推广应用竞赛团体二等奖。数据显示,2021年杭州市新增研发使用中药制剂4种,中药协定方92种。杭州市范围内5家医疗机构拥有中药自制制剂,注册、备案中药制剂已达94种,同比近三年来杭州市中药制剂年总产值,呈现逐年上升态势;与2019年相比,2021年增长了约1571.6万余元。杭州中医药正积极鼓励加速研发和转化一批疗效确切、临床价值高的特色创新中药及院内中药制剂,培育打造一批“杭产好药名药”;作为拥有浙西唯一的中药材交易市场的地级市,杭州西红花、山茱萸、前胡等品种的产量与品质均位居全国前茅,杭州正致力于道地药材品牌打造及全产业链发展,为实现共同富裕目标,助推乡村振兴战略添砖加瓦。凭借胡庆余堂等百年老字号、张氏骨伤疗法等35个国家级、省级、市级非物质文化遗产项目,14个国家级中医药健康旅游示范基地和省级中医药文化养生旅游示范基地及河坊街、五柳巷、建国南路、桥西直街等一批富有特色的中医药特色街区,杭州中医药正逐步形成区域品牌效应。目前,一批中医药文化养生旅游示范基地以及一批中医药文化旅游精品线路正在富春江、新安江、千岛湖、天目山等地开发、创建。杭州中医药以养生保健为核心,建设融中药材种植、中医医疗保健、中医药文化展示、生态休闲旅游等为一体的中医药健康旅游示范区,该示范区正逐步形成。为进一步擦亮中医药金字招牌,杭州大力打造中医药文化传播阵地,努力营造“爱中医、学中医、用中医”的良好氛围。杭州先后组织编撰《杭州中医药史》《杭州市中医药发展》画册,拍摄“杭州中医药”的宣传视频,并开展“中医养生保健名医大讲堂”系列公益活动、“学百年党史 扬国医精粹”献礼建党百年系列主题实践活动、“学习党史 传承中医 喜迎端午”活动、“富阳药谷小镇高质量发展推进大会暨‘葛洪丹谷’杯浙江省首届香囊设计制作大赛”、“首届中药养生膏方制作竞赛”、“喜迎亚运 传承国粹”杭州中医药文化创意产品设计制作大赛、“葛洪丹谷”杯药膳烹饪邀请赛暨第二届香囊设计制作大赛等中医药特色活动,有效提升了杭州市中医药的影响力、知名度和美誉度。浙江省中医药发展指数连续三年保持增长态势,其中,杭州在该指数评选中实现三连冠。

未来,杭州市中医药发展将紧紧围绕综合改革、数字智治、人才培育、能力提升等重点,研究出台相关文件,开展实施相关举措,高层次谋划、高规格部署、高质量推进,初步形成政府重视、部门协同、上下联动的良好氛围,走出一条独具杭州特色的中医药发展之路。第一,从完善体制机制、促进改革创新入手。着力健全中医药管理体制机制,合力争创浙江省中医药综合改革先行区,重点打造中医药数字化改革高地;强化中医药监管和评价机制,进一步完善中医药价格和医保政策,健全中医药投入保障机制,优化完善中药制剂管理。第二,健全服务体系、提升服务能级。加快实现中医医疗服务体系全覆盖,推行中医医疗双循环服务模式,促进基层中医药服务能力大幅度提升。第三,完善防治体系,发挥独特优势。不断强化中医药对疾病的诊疗作用,培育推广中医药预防保健特色,支持推动中医药康复养老优势,发挥中医药针对疫病防治的优势。第四,构建科创平台,实现跨越发展。加强中医药高峰学科创新发展,打造中医药科研转化新高地,开创中医药开放合作新模式。第五,强化队伍建设,推进传承发展,实施名医团队引育工程,同步实施青年岐黄工程,并且实施人才关爱激励工程。第六,打造全产业链,推动提速升级。加速推进中医药产业集聚升级,助力中医康养旅游多元拓展,推动道地中药材规模种植。第七,铸就杭州品牌,加快特色发展。加大擦亮杭州中医药金字招牌力度,持续建设杭州精品名中医堂馆,完美展现杭州中医药特色优势,挖掘提升杭州中医药文化底蕴。这七个方面,体现了杭州对传统中医药发展规律的把握,体现了传统中医药在新时代杭州事业发展中的独特地位,体现了杭州市委、市政府对传统中医药未来发展的部署与要求。在此基础上,杭州市卫生健康委联合市发展改革委,研究编制了《杭州市中医药发展“十四五”规划》,锚定中医药五年发展目标,聚焦瓶颈问题,提出了一系列具体实施办法,同时将数字化作为改革抓手,全力开展创建浙江省中医药综合改革先行市工作,绘制杭州中医药改革蓝图,当好中医药传承创新发展新征程的“领跑者”。以杭州老百姓最为关切的“方便看中医、放心用中药、质量有监管、患者有疗效”为总体目标,聚焦优质中医药健康服务的难点、痛点、堵点问题,积极探索、先行先试、持续推进中医药数字化改革,全面构建中医数字医共体、中药材全流程追溯、名老中医“活态传承”、中医“方证”智能辨证系统、中医药数据驾驶舱等立体化的中医药数字化改革应用新场景,更好地满足人民群众对美好生活的向往。其中包括杭州市卫生健康委的“中医药数据驾驶舱”“中医药资源一张图”“中医药质控管理系统”“中药处方点评系统”“中医药综合监管平台”,桐庐县卫健局的“中药材全流程溯源监管”和“中医智能辅助诊疗”,杭州市第一人民医院的“名老中医‘活态传承’”,杭州市中医院的“中医药智能传承创新平台”,富阳区卫健局的“中医‘方证’辨证智能辅助诊疗”等建设内容。杭州凭借自身探索开展的7项中医药数字化改革项目及多项中医药先进典型案例,成功以《杭州从中医药“数智、服务”两端发力,加快推进一流名城建设》入选首届浙江省中医药传承创新“十大事件”,发挥出杭州作为“重要窗口”“领头雁”的作用。杭州对中医药的传承创新与发展,始终放眼全局,勇开新局,正全力锚定“打造国内一流的中医药名城”目标,持续书写世所瞩目的中医药传承创新新篇章,为祖国中医药发展贡献杭州智慧和杭州力量。