2005年1月至2012年1月,我们在广东省中医院、广东省中医院珠海分院、广东省人民医院、佛山市中医院、广州医学院第一附属医院、江门市五邑中医院、深圳市中医院、中山市中医院、南海区中医院等门诊和住院部纳入诊治的597例慢阻肺急性加重期患者证候信息,运用临床流行病学方法得出了其常见证候:肺脾两虚、痰热壅肺证,肺脾肾虚、寒饮内停证,肺脾肾虚、痰浊阻肺证,肺脾肾虚、痰瘀阻肺证,肺脾肾虚、痰热瘀阻证,体现了慢阻肺本虚标实的病机特点,为广东地区慢阻肺的中医药辨证论治提供参考。

广东省中医院于2005年开始实施具有中医特色的慢阻肺临床路径,并经过多次修改,在临床广泛应用。2011年呼吸专科优化了慢阻肺临床路径,并对其实施效果进行了评价,开展的研究共纳入患者172例,其中对照组86例,优化组86例,结果显示优化临床路径之后,患者住院时间、住院总费用、西药费、治疗费均下降,差异有统计学意义( P <0.05);而在呼吸困难改善程度及临床症状评分方面,两者无统计学差异( P >0.05)。该研究成果提示临床路径通过不断完善,合理运用临床路径,可减少医疗费用及住院时间,以便提高医疗质量,更合理地利用医疗资源。

(1)焦虑抑郁状态 2011年2月至2012年4月,我们纳入于广东省中医院就诊的慢阻肺稳定期GOLD分级为3~4级的患者123例,应用Zung编制的焦虑自评量表和抑郁自评量表,以问卷的形式进行评估。结果显示,慢阻肺患者合并焦虑占39.02%,合并抑郁达46.34%,随着病程延长、肺功能变差、6MWD、BMI下降、mMRC分级升高及中医症状计分升高,其合并焦虑抑郁情绪更多,而焦虑抑郁等不良情绪反过来又影响身体整体的功能。慢阻肺稳定期合并焦虑或抑郁状态,证型以肺肾两虚、痰瘀阻肺为主,1/3左右的患者合并肝气郁结证。调查结果提示在慢阻肺患者中合并焦虑抑郁状态的不在少数,临床诊治中应重视心理问题,中医治疗亦应标本同治。

(2)长期随访的慢阻肺患者预后相关因素分析 我们采用回顾性和临床随访的研究方法,收集了2007—2017年期间长期于广东省中医院呼吸科门诊就诊的114例慢阻肺患者信息,分析了预后相关因素。结果提示:慢阻肺患者不同GOLD分级的下降速率呈现先快后慢的形式,其中Ⅱ级下降最快,为每年57.75±70.74mL,Ⅲ级每年为28.46±46.66mL,Ⅳ级每年为10.25±24.43mL。结果提示慢阻肺应早诊断、早干预,才能更好地延缓肺功能下降。过去一年急性加重次数与吸烟指数、体育锻炼、家庭氧疗等有关。

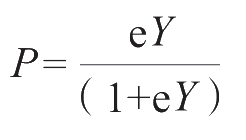

(3)慢阻肺急性加重期患者院内死亡临床预测模型 我们开展了回顾性连续分析,对2016年1月至2019年6月于广东省中医院呼吸科收治的1767例慢阻肺急性加重期患者进行纳入,按7∶3比例随机分为训练集和验证集,训练集用于筛选危险自变量、模型构建、内部验证,验证集用于模型的外部验证。通过单因素分析和多因素逐步逻辑回归分析,并结合临床实际情况筛选变量,采用二元逻辑回归方法构建并验证了慢阻肺急性加重患者的院内死亡结局的预后模型,模型包括年龄、是否患慢性心衰(0=否,1=是)、是否患肺恶性肿瘤(0=否,1=是)、PaCO 2 值、乳酸值、白细胞计数、红细胞计数、血小板计数8个变量。模型在内部验证和外部验证中都表现出较好的区分度和准确度,有助于临床医生预测慢阻肺患者的院内死亡概率,以便早期识别预后不良的高危患者。构建模型后方程为:

死亡结局概率

,其中

Y

=0.037×(年龄)+1.9171×(是否患慢性心衰)+ 2.6403×(是否患肺恶性肿瘤)+0.0498×(PaCO

2

)+0.6484×(乳酸值)+0.22×(白细胞计数)-1.9094×(红细胞计数)-0.0109×(血小板计数)-3.1732。

,其中

Y

=0.037×(年龄)+1.9171×(是否患慢性心衰)+ 2.6403×(是否患肺恶性肿瘤)+0.0498×(PaCO

2

)+0.6484×(乳酸值)+0.22×(白细胞计数)-1.9094×(红细胞计数)-0.0109×(血小板计数)-3.1732。

(4)肠道微生态与慢阻肺频繁急性加重的相关性研究 采用前瞻性队列研究,选择2020年9月至2021年1月在广东省中医院呼吸病科住院的慢阻肺患者60例,无肺部基础疾病的对照组患者10例。通过分析结果提示频繁急性加重型慢阻肺应尽可能选择空气条件较好的居住环境;尽管规律使用吸入药物,仍不可避免部分慢阻肺患者频繁急性加重的情况,但规律口服中药可能成为减少急性加重的干预方式;频繁急性加重型慢阻肺患者需要更多的居家治疗,住院时间更长,疾病负担更重,需要更多的关注。

本研究提示慢阻肺患者存在肠道菌群紊乱的情况,频繁急性加重型的肠道菌群可见机会致病菌相对丰度的增高。免疫指标的波动影响频繁急性加重型慢阻肺优势菌群的相对丰度,调节免疫可能有助于减轻肺部的炎症反应。慢阻肺的中医本虚证候均以肺肾气虚证为主,频繁急性加重型的标实证候以痰热壅肺证占比最高,非频繁急性加重型的标实证候则以痰浊阻肺证占比最高。肺肾气虚证和肺脾气虚证的肠道拟杆菌相对丰度的下降,提示慢阻肺病久累及脾肾两脏,可能影响肠道菌群的多样性和相对丰度。

(1)支气管哮喘急性加重期 我们开展了相应研究,纳入了2008年12月至2011年4月就诊于广东省中医院、广州军区陆军总医院的哮喘急性发作期患者217例。研究提示哮喘多见于中老年女性、本科及以上学历、长期吸烟人群,病程多在1~10年;环境因素及感染是常见的发病诱发因素。哮喘急性发作期患者以寒哮、热哮、风痰哮及虚哮为基本证型;以喘息、咳嗽、咳痰、胸闷为主要证候特征;病性要素为寒、热、风、痰、瘀、虚,为哮喘的中医辨证论治及证候量化研究提供了研究基础。

(2)变应性鼻炎- 哮喘综合征 我们收集了2014年9月至2017年2月广东省中医院耳鼻喉科及呼吸科就诊的变应性鼻炎患者123例,哮喘患者157例,变应性鼻炎-哮喘综合征患者136例,通过分析结果提示变应性鼻炎-哮喘综合征患者大多以变应性鼻炎症状为首发,而且发病年龄较哮喘提前,提示变应性鼻炎应积极治疗,若控制不佳,病情迁延,部分患者可能发展至变应性鼻炎-哮喘综合征。这3种疾病的中医证候分布规律体现了本虚为主,或有标实的主证,本虚为肺、脾或肾虚,标实以风、痰为主。变应性鼻炎“风盛正虚”,哮喘“夙痰为根”,变应性鼻炎-哮喘综合征以“正虚为本”“风痰作祟”为其主要病机,临证时应注意审证求机。

研究收集11名健康受试者和28名哮喘患者(固定气流阻塞15名,可逆气流阻塞13名)的临床资料及粪便标本,通过分析结果提示固定气流阻塞、可逆气流阻塞哮喘患者与健康受试者的肠道菌群相对丰度和代谢功能存在差异。肠道关键差异菌群(如拟杆菌属、肠杆菌目、肠杆菌科、大肠杆菌属、气单胞菌目、巨单胞菌属等)可能与哮喘的固定气流阻塞的发生发展相关,其中变形菌门、克雷伯氏菌属和大肠杆菌属等菌群的富集可能会促进肺功能的损害,而厚壁菌门、巨单胞菌属等可能有助于延缓这一进程。

(1)参蛤青龙丸治疗支气管哮喘寒哮证的非劣效性随机对照试验 我们采用随机对照、第三方评价的临床试验,纳入1~3级支气管哮喘急性发作期及慢性持续期寒哮证患者129例,随机分为中药组65例,西药组64例。中药组采用参蛤青龙丸治疗,西药组吸入沙美特罗替卡松50μg/250μg,每次1吸,每日2次,疗程均为12周。结果意向性(ITT)分析与遵循研究方案(PP)分析均显示,治疗第4周、第8周、第12周时两组哮喘控制测试(ACT)评分的95%可信区间下限均>-1.5,提示中药组均不劣效于西药组。参蛤青龙丸治疗1~3级支气管哮喘寒哮证患者的ACT评分不劣效于沙美特罗替卡松气雾剂,两者亦可不同程度地改善肺功能。

(2)固肺汤联合西医常规方法治疗变应性鼻炎哮喘综合征随机对照双盲研究 我们纳入符合入选标准的变应性鼻炎哮喘综合征(CARAS)患者107例,随机分为治疗组54例和对照组53例。治疗组采用西医基础治疗联合固肺汤治疗,对照组采用基础治疗结合安慰剂治疗,均每日2次,每次12g,疗程24周。结果提示固肺汤联合西药治疗变应性鼻炎哮喘综合征患者可降低哮喘第2次急性发作的风险,并且可改善鼻部相关症状,但对肺功能影响不明显。

2013年3月至2015年3月,我们在广东省中医院开展咳喘病慢病管理工作,并先后开展了多项临床研究,研究结果提示如下。

1.中医健康教育可以提高慢阻肺患者对疾病的认知、态度及行为,增强治疗用药的依从性,减轻患者的症状;对于不同文化程度的患者,中医健康教育都能提高其对慢阻肺的认知及用药依从性情况;中医健康教育过程应进行戒烟教育。中医健康教育成为慢阻肺慢病管理的基础。

2.强化中医慢病管理,即在中医慢病管理基础上加强随访及教育指导强度,我们比较了中医慢病管理与强化重要慢病管理的管理效果,结果提示中医慢病管理对慢阻肺患者的知信行有一定程度的改善,强化管理则可加大这种效应。

3.中医综合慢病管理可改善慢阻肺患者运动耐力、降低圣乔治呼吸问卷(SGRQ)中的疾病影响,降低急性加重次数;而对肺功能、SGRQ总分、慢阻肺的综合症状评分(CAT评分)、mMRC等方面无明显影响。所以中医综合慢病管理虽然不能改善慢阻肺患者的肺功能,但是可减少急性加重次数,对于长期预后将有积极作用,具有一定的推广应用前景。

4.慢阻肺的治疗不仅重视急性加重期,亦重视稳定期的药物及肺康复治疗。相对于常规药物治疗,中医综合慢病管理能提高慢阻肺患者的肺康复依从性,并减轻临床症状。

为分析中重度慢阻肺稳定期患者的肺康复现状,我们开展了横断面调查研究,纳入2019年1—12月广东省中医院咳喘病慢病门诊的中重度慢阻肺稳定期患者180例,结果显示,教育程度越高、接受过健康教育、疾病早期的患者用药规范程度更好。中医肺康复知晓度偏低(仅为37.8%),文化程度越高、接受过健康教育、参与过传统功法锻炼、肺功能越好的患者中医肺康复知晓度更高。传统功法锻炼中途退出率高达66%,主要原因为缺乏功法指导(占75.8%);患者病情较轻的更愿意开展中医肺康复锻炼,锻炼更愿意选择频率为3~5次/周的,以及在公园广场锻炼的方式;有功法锻炼者的肺功能、运动耐力和营养状况更好,健康教育可提高中医功法锻炼的参与。患者证型中肺脾气虚证比其他证型营养状况更差,肺气虚证比其他证型肺功能更好、症状更少、急性加重风险更低;慢阻肺合并营养不良的患病率为17.8%,营养不良可增加急性加重的风险,降低运动耐力、肺功能和生活质量,故而应重视低体重患者的营养状况。广州地区日常中医药膳普及率高达68.3%,这种饮食方式可更好地发挥中医优势。

为明确下肢运动锻炼对老年性肺炎患者炎症吸收的影响,我们开展了相应的随机对照临床试验,于广东省中医院总院呼吸科住院部纳入2015年7月至2016年1月符合入选标准老年性肺炎的患者共42例,患者被随机分为对照组和康复组,康复组在对照组基础上配合下肢运动训练进行干预,下肢运动训练采用MOTOMED智能运动训练设备。本研究提示老年性肺炎肺康复安全可行,下肢运动训练可有效改善老年性肺炎患者喘促症状,促进肺部炎症吸收,改善患者日常生活活动能力,但康复效果的维持需要长期家庭肺康复训练。

2014年8月至2015年4月我们于广东省中医院纳入了慢阻肺稳定期患者60例,按照患者意愿进行分组,分别为对照组和试验组各30例。试验组在对照组常规药物治疗基础上增加了八段锦运动,干预12周。分析结果显示,在常规治疗基础上进行八段锦锻炼可改善慢阻肺患者的FEV 1 %、改善mMRC分级和BODE指数、提高SGRQ总分,并改善其活动能力。八段锦锻炼需要蹲马步,对膝关节压力较大,部分老年慢阻肺患者无法完成,且对呼吸调节作用不够,因此,我们进一步创制了适合慢阻肺患者锻炼的呼吸八段锦。

(1)慢阻肺急性加重期序贯的作用 2017年8月至2018年1月按照纳排标准纳入慢阻肺急性加重期患者,根据患者意愿进行分组,分别为干预组21例和对照组19例。干预组在对照组基础上联合8周的呼吸八段锦锻炼,住院期间锻炼每日1次,每次10~15分钟,每周不少于3次,出院后继续锻炼,共8周。结果提示呼吸八段锦对慢阻肺急性加重期的序贯治疗,对改善患者的呼吸困难症状、提高运动耐力具有一定的潜力,患者耐受性较好,相对安全。

(2)对重度、极重度慢阻肺稳定期的作用 我们开展了相应的随机对照的临床研究,纳入2018年5月至2019年1月在广东省中医院就诊的稳定期慢阻肺患者共50例,随机分为呼吸八段锦组18例,缩唇-腹式呼吸组14例,对照组18例。对照组予常规西医治疗,以中医培土生金法为主;缩唇-腹式呼吸组在对照组治疗的基础上,联合缩唇-腹式呼吸进行锻炼;呼吸八段锦组为对照组治疗的基础上,联合呼吸八段锦进行锻炼。各组均干预12周。结果显示,呼吸八段锦可改善重度、极重度慢阻肺稳定期患者的临床症状,降低CAT评分;增加体重,提高BMI指数,但在改善活动耐力、肺功能和呼吸肌力方面未见优势;呼吸八段锦和缩唇-腹式呼吸锻炼均为比较安全的肺康复形式。

呼吸八段锦可坐位或立位完成,擅长调节呼吸,安全性较好,适合慢阻肺急性加重期及稳定期患者居家锻炼,但是运动强度偏低,对心肺功能的锻炼不足,故在此基础上我们形成了医体融合的肺康复模式。

医体融合肺康复模式为运动形式,以呼吸八段锦、自编强心补肺操(有氧运动)、自编健脾益肺操(抗阻运动)为主,体育教练线下带练,每周1次,其余时间居家根据教学视频训练。为评估其作用,我们采用随机对照临床试验进行研究,纳入符合纳入标准的70例慢阻肺稳定期患者,试验组35例,对照组35例。试验组采用医体融合肺康复模式,对照组采用传统肺康复模式,干预时间为12周。结果提示:医体融合肺康复模式可提高慢阻肺稳定期患者运动耐力、改善临床症状、提高生活质量、缓解焦虑抑郁情绪,更有益于帮助患者养成运动习惯及提高运动依从性,并有良好的安全性。

肺栓塞是呼吸科常见的急危重症,目前临床对高危、中高危急性肺栓塞患者多启动紧急再灌注治疗,短期内可使病情缓解,但部分稳定期患者仍会出现疾病复发和病情加重,甚至死亡的情况,其影响因素较多。为明确患者90天内再入院的危险因素,我们进行了回顾性分析,选择2016年1月1日至2021年6月30日广东省中医院住院系统登记的首次院内诊断肺栓塞的患者,根据出院90天内的入院情况分为再入院组和对照组。研究结果显示呼吸困难(占68.33%)是最常见的临床症状,其次是胸痛(占24.93%)和下肢水肿(占24.05%),这提示临床出现相应症状时,应注意肺栓塞的鉴别诊断。肺栓塞在冬季小寒、大寒节气多发,提示天气寒冷时应注意预防静脉血栓的形成。肺栓塞中医以气滞血瘀证、气虚痰热瘀阻证和阳气暴脱证为主,阳气暴脱证的病情更危重,应加以甄别并积极救治;同时中医治疗在辨证基础上,也应关注行气活血、清热化痰、回阳救逆等治法。肺栓塞首次住院期间若出现下肢水肿、舒张压升高和肺栓塞严重程度(PESI)评分升高的情况,这提示90天内患者再入院风险增加,应加强抗凝治疗,出院后重视随访并及时复查。PESI评分、PESI分级、简化版肺栓塞严重指数(sPESI)评分和危险分层对于评估肺栓塞90天内再入院的价值均有限,今后可开展多中心前瞻性研究构建新模型,以预测再入院的风险。

VTE发病率仅次于心肌梗死和脑卒中,是第三大最常见的心血管疾病。VTE高风险患者若无或仅有低出血风险的,可使用机械预防与药物预防,对合并高出血风险者则建议使用机械预防。寻找有效抗凝并减少出血风险的预防药物是当下的热点问题,三七具有活血、止血双重功效,我们开展了相应的研究,以此为切入点,通过前瞻性、随机对照临床试验,评估三七通舒胶囊治疗内科VTE高风险合并出血高风险患者的有效性和安全性。本研究在2022年2月至2023年2月于广东省中医院总院呼吸与危重症医学科病房纳入符合纳排标准的VTE高风险合并出血高风险的患者,患者被随机分为对照组27例和试验组29例,对照组在基础病治疗同时进行VTE物理预防,试验组在对照组基础上联合三七通舒胶囊口服,1粒,每日3次,观察期为10天。结果提示:在VTE高风险合并出血高风险的内科住院患者中,相较于单独的物理预防,联合使用三七舒通胶囊治疗可改善患者高凝状态,在降低血栓事件的发生率方面具有潜在的作用。此外,三七舒通胶囊的干预未显著增加患者出血事件,并可改善大小便潜血水平,具有良好的安全性。因此三七通舒胶囊可作为VTE高风险合并出血高风险患者的预防药物选择之一。