五行观念的萌芽可能稍晚于阴阳,但作为“五行”的物质内容(木、火、土、金、水)则比阴阳学说更为古老。在甲骨文中,木、水、火、土这些字是频繁出现的。人类对这些自然物质生活资料的认识,正是产生五行观念的前提。《尚书·大传》记载,武王伐纣,行进到商的郊邑时,某个晚上,士卒们欢呼道:“孜孜不怠,水火者,百姓之所饮食也;金木者,百姓之所兴生也;土者,万物之所资生,是为人用。”“五行”一词初见于《尚书·洪范》,曰:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。”

对于五行观念的产生,有人认为来源于“东南西北中”的五方说;也有人认为来源于天象,即指辰星(水)、太白(金)、荧惑(火)、岁星(木)、镇星(土)五星在天体上的运行。这种说法也没有确切的证据,因为把五星和五行结合起来是春秋以后乃至汉代的事(《汉书·律历志》)。比较可靠的说法是认为来源于五材说,即指金、木、水、火、土五种物质元素。西周末年的史伯说:“以土与金、木、水、火杂,以成百物。”(《国语·郑语》)春秋时的子罕亦言:“天生五材,民并用之,废一不可。”(《左传·襄公二十七年》)

总的来说,五行观念起源于殷商之际这一观点是比较肯定的。它反映了古人试图通过探讨各种物质元素之间的关系,去把握世间万物的本质联系及各自特性,其中蕴含着古人对自然美的整体性特征的深入探索。

五行思想逐渐走向理论化、系统化。五行思想的最终理论化成型于战国末期,许多人认为阴阳家代表人物邹衍是五行说的集大成者。邹衍用当时流行的“五行说”来解释社会历史现象,用“五行相胜”的学说来阐述各个朝代的兴亡更替。人们从认识物质存在的现象出发,进而认识物质构成的种类、属性,再到深入理解物质的运动变化及其相互间的关系,这一过程逐渐由片面走向全面,由具体上升到抽象,最终形成了中国哲学思想中的五行思想。从美学的角度来看,五行思想起源于对物质构成元素结构美的探索,随后这种观念被进一步用于解释事物之间联系和制约(相生、相克)的和谐美、平衡美。

有学者对阴阳五行的美学内涵进行了深入研究,认为它们构成了“古代关于宇宙万物普遍适用的系统结构理论”,并归纳出三个具有美学意义的特点:一是反映事物功能属性的范畴,它们特别注重研究事物之间的动态功能关系;二是认为一切事物之间及其内部均存在着统一的结构关系和共同的结构模式;三是强调事物结构关系的相对平衡对于事物正常生存和发展的至关重要性。

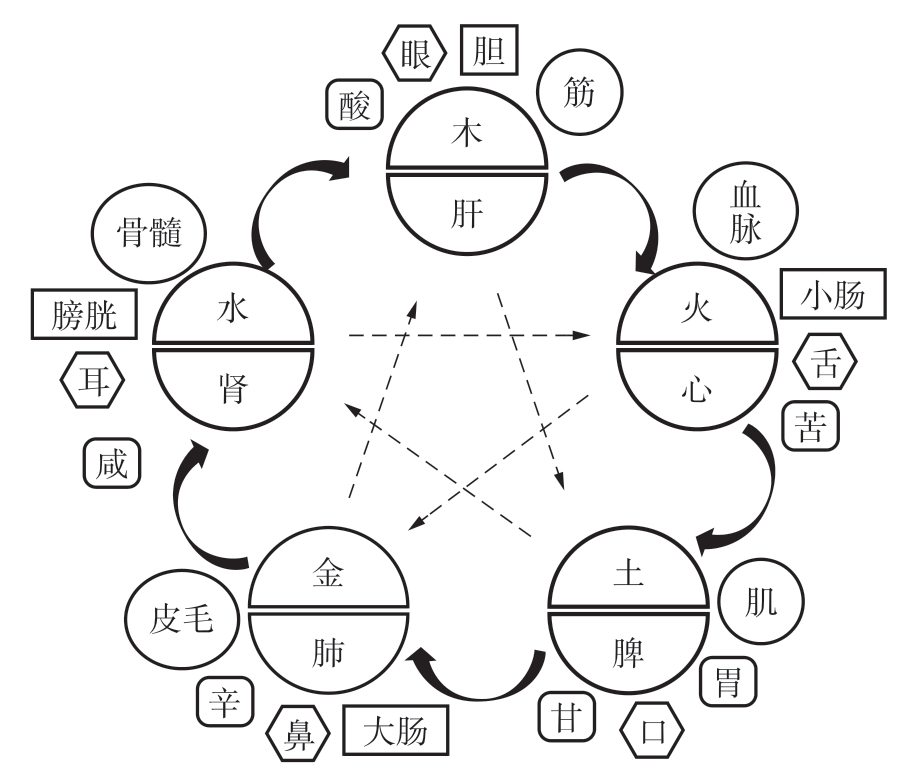

在中医理论中,五行被视为宇宙间共通的结构关系。天地宇宙之间的一切事物均禀受五行之气,其运动变化亦遵循五行之理,人亦不例外。《灵枢·通天》曰:“天地之间,六合之内,不离于五,人亦应之。”《素问·阴阳应象大论》描述详尽:“东方生风,风生木,木生酸,酸生肝,肝生筋,筋生心,肝主目。其在天为玄,在人为道,在地为化。化生五味,道生智,玄生神,神在天为风,在地为木,在体为筋,在脏为肝,在色为苍,在音为角,在声为呼,在变动为握,在窍为目,在味为酸,在志为怒。怒伤肝,悲胜怒;风伤筋,燥胜风;酸伤筋,辛胜酸。南方生热,热生火,火生苦,苦生心,心生血,血生脾,心主舌。其在天为热,在地为火,在体为脉,在脏为心,在色为赤,在音为徵,在声为笑,在变动为忧,在窍为舌,在味为苦,在志为喜。喜伤心,恐胜喜;热伤气,寒胜热;苦伤气,咸胜苦。中央生湿,湿生土,土生甘,甘生脾,脾生肉,肉生肺,脾主口。其在天为湿,在地为土,在体为肉,在脏为脾,在色为黄,在音为宫,在声为歌,在变动为哕,在窍为口,在味为甘,在志为思。思伤脾,怒胜思;湿伤肉,风胜湿;甘伤肉,酸胜甘。西方生燥,燥生金,金生辛,辛生肺,肺生皮毛,皮毛生肾,肺主鼻。其在天为燥,在地为金,在体为皮毛,在脏为肺,在色为白,在音为商,在声为哭,在变动为咳,在窍为鼻,在味为辛,在志为忧。忧伤肺,喜胜忧;热伤皮毛,寒胜热;辛伤皮毛,苦胜辛。北方生寒,寒生水,水生咸,咸生肾,肾生骨髓,髓生肝,肾主耳。其在天为寒,在地为水,在体为骨,在脏为肾,在色为黑,在音为羽,在声为呻,在变动为栗,在窍为耳,在味为咸,在志为恐。恐伤肾,思胜恐;寒伤血,燥胜寒;咸伤血,甘胜咸。”

《内经》涉及多篇五行生克制化的论述,如“木得金而伐,火得水而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝。万物尽然,不可胜竭”“亢则害,承乃制,制则生化,外列盛衰,害则败乱,生化大病”(图1-3)。

图1-3 五脏五行生克图

在发病观的认识上,邪气致病所发生的变化与主时方位等有关。来气与主时之方位相合,则病情轻微;来气与主时之方位不相合,则病情严重。

关于六气的有余不足乘侮规律,《素问·五运行大论》记载:“帝曰:病生之变何如?岐伯曰:气相得则微,不相得则甚。帝曰:主岁何如?岐伯曰:气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不及,则己所不胜侮而乘之,己所胜轻而侮之。侮反受邪,侮而受邪,寡于畏也。”

五行的生克制化规律,揭示了五行之间是相互资生、相互制约和相互转化的,生与克是相反相成的,五行之间存在着生克、乘侮、制化、胜复等关系,它们能够解释自然界事物间复杂多变的现象及其相互关系。因此,《内经》认为五行的生克制化和阴阳的基本规律一样,都是“万物尽然,不可胜竭”的真理体现,同时也肯定了五行生克关系具有普遍性,这些规律与法则体现了五行生克制化动态平衡之美。

以五行为核心的宇宙模式图,涵盖了五音六律、日月星辰变化、农事、祭祀、牲畜等大量内容。总的来说,它是从自然现象中概括出来的,其美学意义在于强调将人体科学与自然事物进行紧密联系;其方法论基础是类比方法,通过直观的感觉形成理论,试图揭示自然界之间、人与自然之间、情感与事物之间的异质同构关系。按五行理论的要求,作为治病救人的医者,在学习医学理论的同时,必须上知天文、历数、气象,下通地理、生物,中知人事、情感等多学科的知识。所以,五行学说同样体现了“天人合一”的美学原理。

中医的五行学说所反映的整体化美学观念,认为人体是自然界和谐统一的表现,人体生理功能呈现出和谐的规律,因此是美的。人与自然万物一样,皆由天地絪缊所化生,故与自然界万事万物具有共同的结构模式,遵循共同的规律进行运动。这实质上就是《素问·咳论》所说“人与天地相参”理论的基础。以天人相应的理论为审美出发点,我们会认识到,人的美感、人体活动中美的规律不仅是自然的一部分,还与自然界的运动规律有机地结合在一起。这种自然科学与美学相统一的观点具有整体化的特点:一是人体生命活动与自然界万物有着相同的结构模式,服从统一的法则,因此,人的五脏六腑、四肢百骸、五官九窍乃至七情六欲等都应在一定的结构关系中得以体现,才能显示出整体的结构美,这种结构模式就是五行;二是五行系统是对自然界和谐统一关系的模拟,人体科学与中医学的一切美感都根源于自然界的和谐,因此,以五行为基础的人体美是自然美的表现,中医的五行学说则是对自然美的反映,展现出一种独特的艺术之美;三是五行学说反映了事物功能动态的概念,是一个永恒的有规律的运动过程,以五行生克乘侮为理论基础的中医理论,表现了人体生命活动的和谐节奏,从而赋予了中医理论鲜明的动态运动美的特点。

阴阳五行学说的产生,对中医的审美观念产生了决定性的影响。在中医的审美情感中,一直非常注重整体恒动美、整体结构美、整体平衡美……这些审美理念与阴阳五行学说的核心思想紧密相关。

中国文化和科学传统以时间为主,空间为辅,时间统摄空间;以时间为本位,认识主体与客体相融合,观物取象,采用意象思维、静观方法,形成意象概念、阴阳五行推理的知识体系。象科学是中国的传统科学。《庄子·齐物论》曰:“天地与我并生,而万物与我为一。”这是中国“天人合一”和“主客相融”认知观念和方法的经典表述。

“以时为正”为其特征之一。《尚书·尧典》曰:“协和万邦,黎民于变时雍。”此言合于时正则正确无误。《周易》曰:“天下随时,随时之义大矣哉!”“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。”王弼注:“夫卦者,时也;爻者,适时之变者也。”“是故,卦以存时,爻以示变。”《周易》以卦爻研究世界,演示天地之变。《吕氏春秋》曰:“智则知时化,知时化则知虚实盛衰之变,知先后远近取舍之数。”“观物取象”为其特征之二。中国传统思维以象为认识的起点,是指事物在自然本始状态下的呈现,即事物的现象层面。将象作为认识层面的思维方式,我们称之为意象思维,它的目的是在自然完整的现象中寻找事物的本质和规律。意象思维的认识目标可归结为“尽神”,即力求达到对事物神韵的深刻理解和把握。

阴阳、五行与八卦是意象思维的认识模型,《素问·五运行大论》曰:“天地阴阳者,不以数推,以象之谓也。”中医学是中国文化滋养下传统科技的重要分支,它运用象科学及其独特的认知方法来探索人体生命活动的机理和生命规律。人体及其生命活动无疑是世间最为复杂的现象之一,中医学巧妙地将阴阳、五行、象思维等哲学观念引入医学理论体系之中,使得和谐、平衡、统一的思想贯穿其理论与实践的始终。

五脏概念是中医在由经验升华为理论的过程中所建构的学术体系的基础内容,其形成源自“象”科学认知方法。研究人的生命活动,主要不在于实体求原,即不单纯追溯生命的物质实体本质,而在于探究其生生不息的功能。因此,中医更注重生命的功能结构与关系模式、生命的过程及其盛衰周期与节律,同时也重视生命活动所处的生态环境。《素问·刺禁论》曰:“肝生于左,肺藏于右,心部于表,肾治于里,脾为之使,胃为之市。”此即是从功能角度看待生命活动。《素问·灵兰秘典论》曰:“心者,君主之官也……肺者,相傅之官……肝者,将军之官……脾胃者,仓廪之官……肾者,作强之官……主不明则十二官危。”这一描述也充分展现了脏腑功能的和谐统一之美。

《内经》将生气视为生命的根源,追求探索精、气、神之间的互化,以及阴阳五行大化系统中所蕴含的奥秘与智慧。五脏是精、气、神大化流行的中枢与核心。以“象”的方法所建立的是五脏的意象概念,而非西医学的抽象概念。因此,以观物取象之法,能够认知五脏的形质、位置,其推理体系围绕精气-阴阳-五行,从现象层面探索生命规律。这一体系的优势在于其自然整体观的视角,相较于还原科学方法的合成整体观,它更能贴近生命的真实面貌,展现出生命信息的随机性、特异性和丰富性,具有独特的价值。

人与万物之生机(气)和四时节律一致,天人精气盛衰同步,取五脏以和之,则肝为春生之脏主升、心为夏长之脏主浮、脾为长夏中化之脏主平、肺为秋收之脏主降、肾为冬藏之脏主沉。《素问·平人气象论》提到,春“脏真散于肝”,夏“脏真通于心”,长夏“脏真濡于脾”,秋“脏真高于肺”,冬“脏真下于肾”。再如《素问·四气调神大论》说,春三月,此谓发陈,逆之则伤肝;夏三月,此谓蕃秀,逆之则伤心;秋三月,此谓容平,逆之则伤肺;冬三月,此谓闭藏,逆之则伤肾。临床病症同样重视与四时阴阳的统一性,如《素问·咳论》:“五脏各以其时受病,非其时,各传以与之。人与天地相参,故五脏各以治时感于寒则受病,微则为咳,甚则为泄为痛。”指咳嗽在非秋令肺受邪之时,五脏之邪各传于肺。张志聪注言:“乘春则肝先受邪,乘夏则心先受邪,乘秋则肺先受邪,是五脏各以所主之时而受病,如非其秋时,则五脏之邪,各传与肺而为之咳也。”

总之,《内经》藏象学说的核心内容是“四时五脏阴阳观”,注重时藏阴阳理论,认为五脏调控系统对人体生命活动起到主要作用。这一学说从整体上把握人体生命,展现了内部结构协调统一的和谐美,以及系统功能动态平衡的动态美。

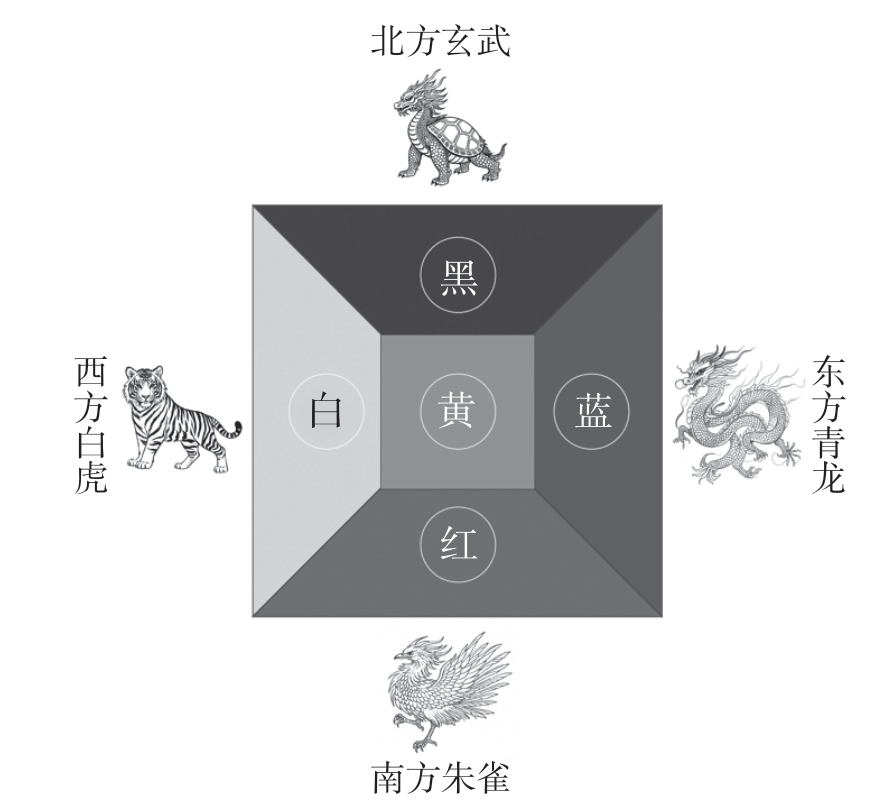

在古代,土地是权力的象征,土多为黄色,故黄色成了帝王专用的色彩。《周礼·考工记》云:“地谓之黄。”地即土,位中央,色黄。如北京中山公园内的社稷坛,建于明永乐十九年(1421年),其上铺有五色土:中黄、东青、西白、南红、北黑(图1-4),即有此寓意。《诗经》中也有如下的记载:“普天之下,莫非王土。”因此,黄色在我国古代社会中常被视为尊贵之色。

图1-4 北京中山公园社稷坛五色示意图

古典建筑大门两边的柱子(楹柱)颜色,也是彰显房主人身份的标志。皇帝的房屋柱子用红色,诸侯用黑色,大夫用灰绿色,有文化的人或辞官归故里者,门柱只能用黈(黄色),等级极其分明。

自春秋以后,“青琐丹楹”成为重要建筑物的着色标准。就是说,建筑物的小构件被涂青色、柱子被涂红色已成为重要建筑物的一种显著标志。到了明代,官方正式规定公主府第正门用“绿油钢环”,公侯府第用“金漆锡环”,一、二品官府第用“绿油锡环”,三至五品官府第用“黑油锡环”,而六至九品官府第用“黑油铁环”。到了清代,官方正式规定黄色琉璃仅供帝王(包括享受帝王尊号的神像)的宫殿、门、庑、陵墓和宗庙使用,其余王公府第只能用绿色琉璃,这种色彩的差异在北京古建筑中随处可见(图1-5)。

图1-5 黄色琉璃古建筑

古代关于方位(东、南、西、北、中)的说法蕴含多重意义,既代表五行,即金、木、水、火、土;又象征季节,东为春,南为夏,西为秋,北为冬;还表征属性,东属龙,西属虎,南属凤,北属龟。在中国古典小说和戏曲中,常可见到或听到这样的表述,即“左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武”。其中,朱雀常被视为凤凰的化身。至于玄武说法各异,有的地方认为玄武即龟,寓意长寿,而四川芦山县发掘的汉墓王晖石棺,其北侧雕的却是“龟蛇纠缪”的图案,郭沫若先生对其给予了很高的评价,他认为其艺术价值可与法国雕塑家罗丹的著名作品“吻”及意大利文艺复兴时期米开朗基罗创作的关于天国生活的诸多雕塑相媲美。

中国古代关于“数”的概念,源于阴阳学说。《周易·系辞下传》云:“阳卦奇、阴卦偶。”奇为单,偶为双;奇为阳,偶为阴。因此,《周易·系辞上传》曰:“天一地二,天三地四,天五地六……”

人们喜阳恶阴,故房屋的开间常为一、三、五、七、九间,极少用偶数。修造阁楼或佛塔,其层数也以单数居多,以寓属阳。古人云“救人一命胜造七级浮屠”(浮屠是梵文译音,有的译作佛图,即塔之意),故塔的层数以七、九、十一、十三层居多。

到明清时代,数字又与吉凶祸福紧密相连。流传于民间建筑工匠中的《鲁班经》云:“台阶的步数宜单不宜双,唯一步、三步、五步、七步、十一步吉,余凶。”故宫殿、庙宇的室内外踏步多为单数。

《周礼》对各国都城的规模也作了严格的限制,其级数差以九、七、五依次递减,以此彰显尊卑之别。这是因为上自王卿,下至大夫,“因名数不同,礼亦异数”,不得“僭越”,否则将被视为非礼,可能招致讨伐;越天子之罪者,甚至要遭灭九族之祸。

另据《周礼·考工记》记载:“匠人营国,方九里,旁三门……”这一设计是依据《尚书》中“一年有四时(季),每时分三月”之意而定的。“旁三门”即方城的每边设三道门,寓一季有三月;方城的四面即代表春、夏、秋、冬四季;四面共十二道门是一年有十二个月的意思。

这种将年、季、月等数的概念用于建筑者,世界各国皆有,但在中国尤为显著。明清时建造的北京天坛祈年殿(图1-6),四周墙垣为方形,而祈年殿本身则为圆形平面,寓意“天圆地方”。屋顶用蓝色琉璃,象征着此殿与湛蓝天空相接,皇帝祈求“风调雨顺、国泰民安”的祈愿,仿佛“上天”更易听到。殿内柱子的排列和数目,都和天象紧密相连:中间四根通天柱,象征一年有春、夏、秋、冬四季;第二圈十二根金柱,代表一年中的十二个月;外圈十二根檐柱,则代表一日分子、丑、寅、卯等十二个时辰。金柱、檐柱共二十四根,寓意一年有二十四个节令;三圈柱子共二十八根,代表周天二十八宿。整幢祈年殿包括顶部八根童柱在内,共有三十六根柱子。宝顶下一根坚实的雷公柱,则寓意皇帝“一统天下”的权威。

图1-6 北京天坛祈年殿

这种用“数”来表示某种意图的设计思想,一直延续到近代。20世纪30年代建成的南京中山陵纪念堂(图1-7),设计者吕彦直巧妙利用“数”来表达人们对孙中山先生的敬仰,这一设计赢得了广泛的赞赏。该陵坐落于钟山之腰,设计者将从山麓到纪念堂的高差分为12个台阶,共365级,寓意着对孙中山这样的历史伟人,每月每日都值得人们怀念。

图1-7 南京中山陵纪念堂

古代建筑极为重视“气”的调和。《释名》云:“阴,荫也,气在内奥荫。阳,扬也,气在外发扬。阴气从下,上与阳相忤逆,物皆附丽阳气以茂。”因此,人们普遍“喜阳恶阴”。《慎子》曰:“天虽不忧人暗,辟户牖必取明”,意思是房屋要多开窗户,以争取较多的阳光。《吕氏春秋》云:“室大多阴,台高多阳”,主张房间不要太大,台基应该高些,以免房间内过于阴冷。唐代诗人白居易在《草堂记》一文中,更明确地指出:“敞南甍,纳阳日,虞祁寒也。”明确提出房屋应坐北朝南,以便争取阳光,驱除寒气。

阴阳必须协调,但阳光过盛也容易使人不安。唐代司马承祯在《天隐子·安处》中指出:“何谓安处?曰:非华堂邃宇、重梱广榻之谓也。在乎南向而坐,东首而寝,阴阳适中,明暗相半。屋无高,高则阳盛明多;屋无卑,卑则阴盛而暗多。故明多则伤魄,暗多则伤魂。人之魂阳而魄阴,苟伤明暗则疾病生焉……吾所居室,四边皆窗户,遇风即阖,风息即开。吾所居座,前帘后屏,太明则下帘以和其内映;太暗则卷帘以通其外耀。内以安其心,外以安其目,心目皆安,则身安矣。”既讲述了建筑的朝向选择,又探讨了门窗的布置与管理方法,还介绍了利用卷帘和屏风调节阴阳的措施。

本章从“天人合一”哲学内涵美、“天人合一”中医内涵美、“天人合一”象数之美和人与天地合德之美进行了介绍,旨在引导学生感悟中医理论及古代哲学之美,锻炼学生的理论思维能力,提升学生的精神境界和心灵觉悟。人与天地相参,体现在同源、同构、同道三个层次的大化之美、天人合一象数之美、人与天地合德之美。最后通过介绍阴阳、五行、藏象理论,深入挖掘阴阳属性对称之美、阴阳消长转化恒动之美、五行生克制化动态平衡之美、五脏(六腑)多样性统一之美,深刻诠释了古代圣贤们的大智慧。

1.从古代哲学的角度,如何看待中医理论的历史意义?

2.阴阳五行学说具体包括哪些内容?通过对本章阴阳五行理论之美的学习,你获得了哪些启发?日常生活中,如何感悟这些美?

3.五脏概念的特征有哪些?如何理解五脏概念推理的逻辑思维?是否真正感悟并尝试在生活中实践五脏所体现的统一之美?

天人相应 correspondence between man and nature

阴阳五行 yin-yang and the five elements

阴平阳秘 balance between yin and yang

阴阳失调 yin-yang disharmony

脏腑 zang-fu organs