在大自然环境中,人类不断接触到日月交替、白天黑夜、晴朗阴雨等对立相生的现象,自然而然地形成了“阴”和“阳”两个观念。阴阳观念的最初原型可以追溯到月和日。《击壤歌》曰:“日出而作,日入而息;凿井而饮,耕田而食,帝力何有于我哉?”反映出上古人对“日”的观念十分鲜明。《管子》曰“日掌阳,月掌阴”,表达了日阳月阴的观念。这种具体的、特殊的阴阳观念延伸发展下来,逐渐成为对两种普遍自然现象的归类。作为认识论的结晶,它反映了古人对自然现象审美意识的起源。

《诗经》中言及“阴”者八处,言“阳”者十四处,言“阴阳”者一处,大多描述的是自然界向日和背日的现象。《大雅》中的“居歧之阳”、《大明》中的“在洽之阳”就是指山的南面和水的北面。《公刘》中的“既象乃冈,相其阴阳”,虽将“阴阳”二字连用,但也意指在山冈上通过测量日影以观察地形的向背,而并未蕴含高深的哲理或神秘的色彩。从阴阳概念的产生来看,它是人类对自然现象的一种直觉的、朴素的审美反映。

自西周至战国,阴阳思想主要沿着一条古老而朴素的唯物主义路线逐步走向理论化与系统化。老子云:“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和。”阴阳既是两种物质(气),又是一个事物内部相互对立的两个方面。《老子注释》解读:“一”指原始混沌之气;“二”指阴阳两气;“三”指阴阳两气的结合。世间万物均为阴阳两气的对立统一体,这两气在相互冲动(或适中时)中形成了统一(“冲气”一词,在马王堆汉墓出土的《老子》中作“中气”,故“冲动”可理解为两气达到适中的状态)。从认识物质存在之现象,到认识物质构成之种类、属性,再到认识物质的运动变化及其相互关系,人们的认识逐渐由片面走向全面,由具体转向抽象,最终形成了中国哲学思想中的阴阳观念。若从美学的角度来讲,阴阳思想实则起源于对原始物质(气)所具有的对称美的认识,随后,人们运用这一观念去审视万物的运动美、变化美。

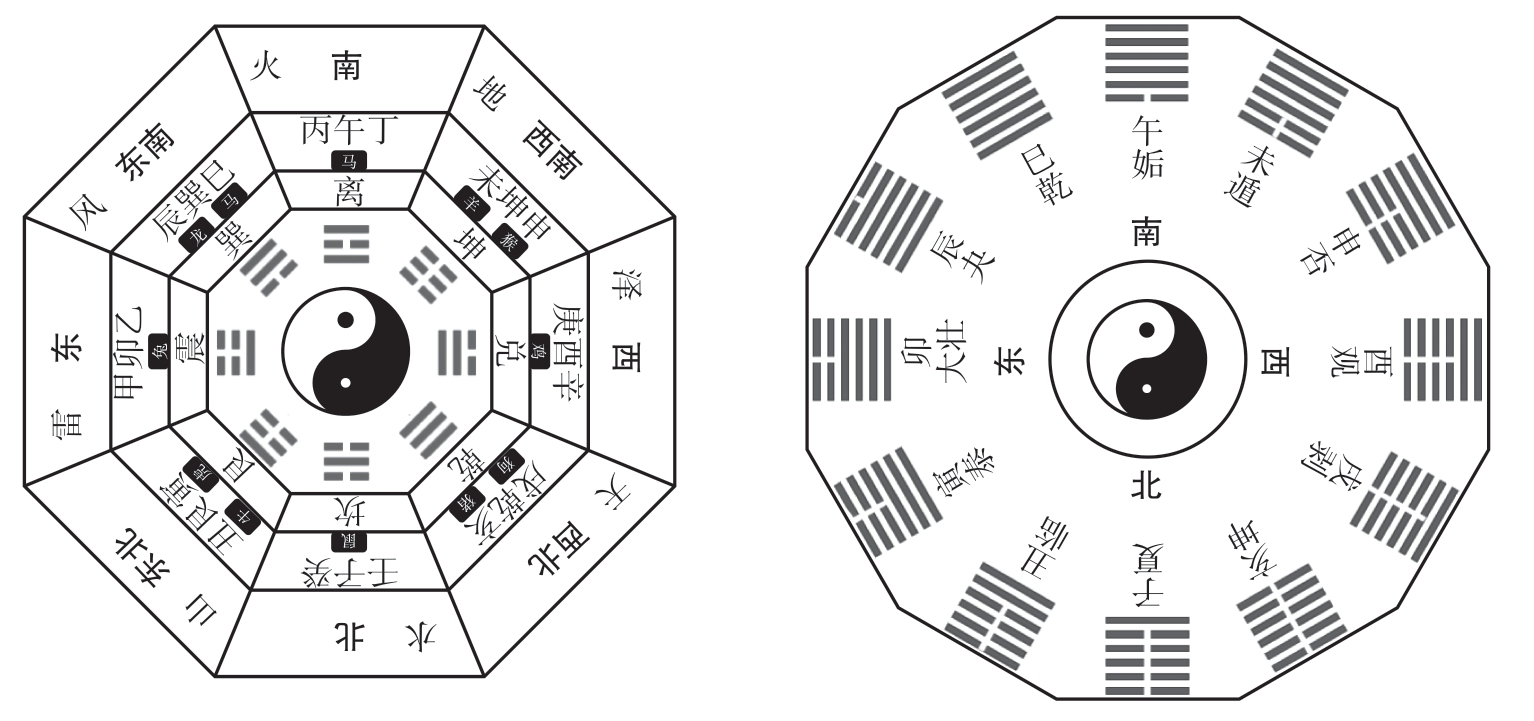

对于阴阳两类物质运动变化的认识,伏羲氏作八卦,周文王演六十四卦(载于《易经》),孔子作《十翼》(《易传》)。八卦的基础是由“--”和“—”两种相互对立又相互统一的物质符号所组成的。这两种符号相互组合,形成了乾、坤、震、艮、离、坎、巽、兑八种卦象(图1-2),分别代表天、地、雷、山、火、水、风、泽八种自然现象,这八种自然现象共同构成了对宇宙万物的象征性表达。八卦的核心在于阴阳,其基本思想是通过阴阳符号来揭示和推演世界万物的生成、变化及消亡。因此,八卦可以被视为人类对自然界物质运动进行审美思考的初步萌芽。

图1-2 太极八卦图与十二消息卦

在《周易》里,阴阳又是“太极”的分裂,认为世界的本原是一个混沌的整体,即“太极”,又叫“太一”,代表宇宙整体的“一”,它不是物质世界之外的存在,而是物质世界本身。“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”阴阳贯穿每个事物之中,万物的产生与变化都与阴阳的分裂变化分不开。事物对立对偶的观点非常普遍,如吉凶、祸福、大小、出入、往来、上下、泰否、益损……无论是自然现象还是社会现象,都是阴阳对偶观念贯彻到底的表现。这种表述,赋予了阴阳学说对称、和谐的美学内涵。

《周易》用阴阳变化表达宇宙自然、社会的祸福规律。“乾、坤”从天地作为起始,阴阳被视为天地之道。《周易·系辞传》有云:“易与天地准,故能弥纶天地之道。仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。原始反终,故知死生之说。”“乾坤,其易之缊邪?乾坤成列,而易立乎其中矣。乾坤毁,则无以见易;易不可见,则乾坤或几乎息矣。”

《周易》对阴阳运动变化规律进行了一些推测和概括,如“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。”“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱。”这些描述体现了对立物(面)的相互作用与转化的规律。“日中则仄,月盈则食,天地盈虚,与时消息。”“穷则变,变则通,通则久。”这是对物极必反规律的描述。《内经》中“重阴必阳,重阳必阴”“寒极生热,热极生寒”则是这种哲学观念的进一步发挥。

《周易》卦爻辞中有一些论述反映了事物自身发展的辩证过程。每卦代表一个具体事物,六爻则代表事物发展的全过程。一般说来,初爻与上爻代表着事物发展的“始”和“终”。以乾、坤两卦为例,乾卦的初爻是“潜龙勿用”(阳在下也),上爻是“亢龙有悔”(盈不可久也);坤卦的初爻是“履霜坚冰至”(阴始凝也),上爻是“龙战于野,其血玄黄”(其道穷也)。由初而上,这一过程展现了事物内部矛盾运动的自然法则。

古代中医学是在易学思想指导下的一门实用科学,中医理论不仅直接汲取了易学中的精华,而且在医学领域对易学思想进行了极为详尽的阐释与拓展。它不仅在生理、病理等方面全面体现了易学中物质第一性、阴阳对立统一等核心理念,更重要的是,中医巧妙地运用了易学中关于变化与动态的思想,为后世描绘了一幅精妙绝伦的人体功能图谱。

以上关于阴阳运动变化的思想,《内经》等著作进一步从天、地、人各方面进行了深化。如《素问·天元纪大论》曰:“欲知天地之阴阳者,应天之气,动而不息,故五岁而右迁;应地之气,静而守位,故六期而环会。动静相召,上下相临,阴阳相错,而变由生也。”又如《素问·六微旨大论》曰:“成败倚伏生乎动,动而不已,则变作矣。帝曰:有期乎?岐伯曰:不生不化,静之期也。”中医理论中大量有关气血、精神、津液的化生、转化、循环的论述,基本上都是以运动为标准的,揭示了人体功能活动的整体恒动美。

运动产生变化,《易经》称之为“交感”和“既济”,《内经》对此也有发挥,如《素问·天元纪大论》曰:“在天为气,在地成形,形气相感而化生万物矣。然天地者,万物之上下也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;金木者,生成之终始也。气有多少,形有盛衰,上下相召,而损益彰矣。”《素问·六微旨大论》曰:“升已而降,降者谓天;降已而升,升者谓地。天气下降,气流于地;地气上升,气腾于天。故高下相召,升降相因,而变作矣。”《灵枢·本神》曰:“天之在我者德也,地之在我者气也,德流气薄而生者也。”

若不能上下交感,则孤阳上亢;地气不升,“阳气者闭塞,地气者冒明”,以致云雾不精,白露不下,出现气候的反常。对于人体生命活动,则会形成张景岳所说的“独阳不生,独阴不成,若上下不交,则阴阳乖而生道息”的现象。

恢复人体“交感”“既济”的正常状态,自古以来就是中医审美的最高标准,也是中医临床治疗的准则。张仲景在治虚劳时用小建中汤,后人评价是“补阳则伤阴,补阴则碍阳,如此则求之中土”,这种评价是比较客观的。“建中”者,健脾胃也;脾胃是上下交感的枢纽,从枢纽入手,不能不说是一种高明的手段。而对于心火亢盛、肾水不升的心肾不交证的治疗,更是一种对“未济”状态的扭转,其著名方剂“交泰丸”,连名称都是取自《易经》“万物交则泰”的文句。可见,《易经》的美学思想,直接可以从中医临床中得到反映。

古代建筑美注重阴阳相成,风水学中阴阳相成、阴阳合德的观念,在中国古代建筑中得到了充分体现。总体上,较为正规的官式建筑与公共建筑,主要包括皇宫、庙宇、皇陵、官衙和城门等,一般都设计得严谨、高大,相对表现出阳刚的特征;而民居建筑,则往往布局灵活、谦和自然,相对流露出阴柔的特征。

从地域特色来看,北方建筑阳刚之气较重,南方建筑阴柔之美较浓。如江南农村住宅,多朴素自然、白墙青瓦、依山傍水,与幽林、曲溪自然融合,显得亲切、秀丽而又含蓄。同一个建筑物或建筑群,同样存在阳刚、阴柔之美的对比。以北京紫禁城为例,总体上展现出阳刚之美,但具体到建筑布局,如三大殿与左右配殿相比,前为阳刚,后为阴柔;三大殿与御花园比较,又前为阳刚,后为阴柔。北京故宫以乾清门为界,划分的“前朝后寝”的功能区域,正是阴阳平衡理念的生动体现。外朝为阳,因此三大殿气势恢宏,呈阳刚之美,其建筑基数也多为阳数,即奇数,如三大殿、五重门、九开间面阔、五开间进深、三层台基等;内廷为阴,因此布局精巧,体现阴柔之美,其建筑基数也多为阴数,即偶数,如东西合为六宫,左右合为十所,乾清、坤宁两大殿之间增设交泰殿,突出阴阳交泰、乾坤相通的理念。从其左右分区看,也是一条中轴线将整个故宫分为东阳西阴两半(中国古代建筑多以南向为尊,故左侧为东主阳,右侧为西主阴)。太子为阳,因此供其起居学习的文华殿、南三所等均建在东侧,历史上有“东宫太子”的称呼,正是这一理念的体现;后妃为阴,她们居住的寿安宫、慈宁宫等则均建在西侧。

一般认为,建筑为实属阳,庭院为虚属阴;室外为阳,室内为阴;石土为阳,林木为阴;山为阳,水为阴;南为阳,北为阴;高为阳,低为阴;受阳光直射空间为阳,阴面空间为阴;地上为阳,地下为阴。阴阳相生、阴阳和谐的观念,在中国古建筑中体现得淋漓尽致,无所不在。

在建筑选址方面,一般认为背山面水为佳。山为阳,水为阴。背山面水的场地给建筑提供了阴阳相生的环境。相对来说,庭院场地为阳,树木花草为阴。古代园林设计中,常借鉴太极图,以地面为阳,水面为阴,呈现阴阳交合、阴阳平衡的状态。古人认为方位有主从,可分阴阳,南北相比,北为尊。古代首都一般建在北方,所谓面南称帝。明朝之初虽定都南京,但随后便迁都至北京。这一决策背后蕴含了复杂的政治、经济及文化考量,其中也不乏阴阳与尊卑思想的影响。阴阳与尊卑思想,结合日照的特点,使得坐北朝南成为古建筑的普遍要求。

古人认为,奇数为阳,偶数为阴,古建筑一般都遵循这样的阴阳数理。如紫禁城内城的城门配置,南设三门,南为奇数,为阳;北设二门,北为偶数,为阴。又如中国古塔,认为天在上,所以建筑层数要配合天数,即奇数;地在下,所以平面形状要合地数,即偶数,塔的平面都是偶数边形,如四角、六角、八角、十二角等,以合地数。这样的设计不仅体现了古人对天地阴阳的敬畏与顺应,也展现了他们在建筑艺术上的独特创造力与智慧。

阴阳理论既是中医学的指导思想,又是中医学理论的根基,渗透于中医理论体系的各个层面,指导了历代医家的医学思维和诊疗实践。

人体是一个有机整体,中医学根据阴阳对立统一的观点,把人体组织结构划分为相互对立又相互依存的若干部分。由于结构层次的不同,脏腑组织的阴阳属性也有区别。就大体部位而言,躯壳为阳,内脏为阴;上部为阳,下部为阴;体表为阳,体内为阴。就腹背而言,背部为阳,胸腹面为阴。就肢体的内外侧而言,四肢的外侧面为阳,内侧面为阴。就筋骨与皮肤而言,筋骨在深层为阴,皮肤居表为阳。就脏腑而言,六腑传化物而不藏,故为阳;五脏化生和贮藏精气而不泻,故为阴。就五脏而言,心、肺位于身体的上部胸腔之中,故为阳;肝、脾、肾位于身体的膈下腹腔,故为阴。具体到每一脏腑,又有心阴、心阳,肝阴、肝阳,胃阴、胃阳,肾阴、肾阳等。可见,人体结构中的上下、内外、表里、前后各部分之间,以及体内的脏腑之间,都存在着对立、互根的密切关系,均可以用阴阳理论加以分析和认识。

人体的生理活动,可以广泛地运用阴阳理论加以说明。就人体的寤寐节律而言,白昼时,人体内属阳的兴奋机制占据主导地位,制约了属阴的抑制机制,使人处于醒寤的兴奋状态;而进入黑夜,情况则相反,体内属阴的抑制机制占据主导地位,制约了属阳的兴奋机制,从而引导人进入睡眠状态。显然,人的睡眠与清醒活动正是机体内部阴阳对立统一运动的具体体现。

体内物质的代谢过程,主要是以阴阳互根互用的消长平衡方式进行。人体生命活动所需的各种精微物质(属阴)的生成与补充,是伴随着内脏能量(属阳)不断消耗而实现的;但属阴的精微物质产生后,又在相关内脏器官中转换为种种不同的能量,在能量产生的同时,精微物质随之消耗。前者属于阴长阳消的过程,后者则是阳长阴消的过程。生命活动就在这种阴阳彼此不断的消长过程中维持着动态平衡。

在属阴的物质中,气和血又可再分阴阳。属阳的气又具有生血、行血、摄血的功能;而属阴的血又具有载气、藏气、化生气的作用。可见,气血之间又体现着阴阳关系的多个层面。

此外,诸如营卫关系、气与津液关系、脏腑关系、经络关系也是如此。

疾病是致病因素作用于人体而引起体内阴阳平衡失调、脏腑组织损伤,以及功能障碍的过程。阴阳理论不但可以对病理过程进行分析,还可以对引起病理过程的邪正双方加以说明。

病邪可以分为阴邪和阳邪两大类。就六淫邪气而言,风、暑、热邪为阳邪,寒与湿邪为阴邪。人体的正气又有阴精与阳气之别。在邪正斗争过程中,阳邪伤人,常易伤阴;阴邪侵袭,常先伤阳。在邪正斗争的胜负过程中,机体阴阳失调会产生偏盛、偏衰、互损、转化、格拒、亡失等多种病理变化。这是中医学认识和分析疾病基本病理的理论依据。

阴阳偏盛是指阴或阳的一方偏亢过盛,对另一方制约太过所导致的变化,包括阴偏盛和阳偏盛两种病理变化。阳偏盛,是指在阳邪作用下,机体呈现出功能亢奋、产热过剩的病机,临床表现为一系列实热征象的病证,即“阳胜则热”。“阳胜则阴病”,意味着阳胜的状态下对阴的制约过度,使阴呈现出功能减弱的病理状态,此即“阳长阴消”的过程。在疾病过程中,由于阳热太盛,伤耗阴液,则会引起阴液相对不足。阴偏盛,是指感受阴邪,人体功能受到阻滞而障碍,呈现出阴偏盛的病机,临床表现为一系列实寒征象的病证,即“阴胜则寒”。“阴胜则阳病”,表示阴胜状态下对阳的抑制过度,使阳呈现出功能减退的病理状态,此即“阴长阳消”的过程。在疾病过程中,由于阴寒太盛,损伤阳气,则会引起阳气相对不足。

阴阳偏衰是指阴气或阳气都低于正常水平的病理状态。无论是阴或阳不足,无力制约对立的另一方,必然导致另一方相对偏亢,包括阳偏衰和阴偏衰两个方面。阳偏衰,是指体内的阳气虚损,推动和温煦等功能下降,以及阳对阴的制约能力减退,导致阴相对偏盛的病理状态,临床上常表现出虚性的寒证,故曰“阳虚则寒”。阴偏衰,是指体内的阴气亏虚,滋润及抑制作用减退,以及阴对阳的制约作用减退,导致阳相对偏亢,产热相对过剩的病理状态,临床上常表现出虚性的热证,故曰“阴虚则热”。

阴阳偏盛及阴阳偏衰是临床上寒热病证形成的基本病机,也是阴阳失调病机最根本的病理状态。阴阳偏盛和阴阳偏衰的病机,是由阴阳的对立制约及阴阳彼此消长的关系失调所致。阴阳偏盛时,其矛盾的主要方面是阴或阳的绝对值增加,因而制约对方的力量太过,故所产生的寒证或热证均属于实证。阴阳偏衰,其矛盾的主要方面是阴或阳的绝对值减少,因而制约对方的力量减弱,使对方相对偏盛,故所产生的寒证或热证均属于虚性证候。

阴阳互损是指阴或阳任何一方虚损到一定程度而引起另一方逐渐不足的病理变化,包括阳损及阴和阴损及阳两方面的病机。阳损及阴,是指阳虚到一定程度时,无力促进阴的化生,使阴亦随之不足的病理过程,此即“无阳则阴无以化”,临证中患者常先有阳虚表现,继之又出现阴虚的症状。阴损及阳,是指阴虚到一定程度时,不能滋养于阳,使阳亦随之化生不足的病理过程,此即“无阴则阳无以生”,临证中患者常先有阴虚的症状,继之又出现阳虚的临床表现。阴阳互损的病理机制是以阴阳互根互用为前提的。由于阴和阳互为其根、互为其用,因此当阴或阳虚衰不足时,就会发生“阳消阴亦消”的“阳损及阴”及“阴消阳亦消”的“阴损及阳”的病理过程。需要注意的是,阴阳互损与阴阳偏衰不同,阴阳偏衰中的阴偏衰或者阳偏衰,是阴阳互损病理过程产生的前提,属于病理状态;而阴阳互损则是在阴偏衰或阳偏衰的病理状态基础上进一步发展的病理过程,这一病理过程所产生的结局则是阴阳两虚的病理状态。

阴阳转化是指相互对立的阴阳双方,在一定条件下可以向其各自相反的方向转化,即阳证可以转化为阴证,阴证也可以转化为阳证。例如,某患者因受凉感冒,症见恶寒、发热、头痛等,由于治不及时,两三日后上述症状消失,却又出现咳喘、胸闷、咯痰表现。前者病位在表,属阳证;后者病邪入里,属阴证。此即由阳证转化为阴证。再如,某患者患咳喘日久,且每于冬季加重,夜间发作极甚,怕冷,咯吐大量清稀痰。近日由于天气剧变,咳喘症状加剧,痰稠色黄,发热,体温39℃,面赤,口渴喜饮冷,舌红苔黄、脉滑数。此患者原来辨证为肺寒,属阴证,现证为肺热,属阳证。此即由阴证转化为阳证的过程。

此外,如表证与里证、虚证与实证的相互转化均属阴阳转化之理。用阴阳理论解释病理变化时,还有阴阳格拒和阴阳亡失等内容,将在“病机”章中介绍。

阴阳失调是疾病发生、发展、变化的根本原因,由此所产生的各种错综复杂的临床表现都可以用阴阳加以说明。因此,在诊察疾病时,用阴阳两分法归纳种种临床表现,可对病变的总体属性做出判断,从而把握疾病的关键所在。

疾病的诊断首先要用四诊的方法收集病史资料,然后用阴阳归类的方法,概括诸如色泽、声息、动静状态及脉象等的阴阳属性。①辨别色泽的阴阳:色泽鲜明者属阳,色泽晦暗者属阴。②辨别声息的阴阳:声音高亢洪亮、多言而躁动者,多属于实证、热证、阳证;声音低弱无力、少言而沉静者,多属于虚证、寒证、阴证。呼吸微弱者属阴;呼吸有力,声高气粗者属阳。③辨别脉象的阴阳:以脉位辨阴阳,寸脉为阳,尺脉为阴;据脉率辨阴阳,则数者为阳,迟者属阴;据脉力辨阴阳,则实脉为阳,虚脉属阴;以脉形辨阴阳,则浮、大、洪、滑属阳,沉、小、细、涩为阴。

在疾病的诊察过程中,对症状和体征的阴阳属性划分,能够大体上概括出疾病的基本属性。具体而言,从疾病的部位、性质等辨其阴阳属性,大凡表证、热证、实证者属于阳证;而里证、寒证、虚证者属阴证。只有在总体上把握了疾病的阴阳属性,才能沿着正确的思路对疾病进行更深层次的精细分析,从而更加精准地抓住疾病的本质。

调理阴阳,使之保持或恢复相对平衡,达到“阴平阳秘”状态,是防病治病的根本原则,也是阴阳理论用于疾病防治的基本思路。养生的目的在于延年益寿和防病除疾,养生的根本原则是要遵循自然界的阴阳变化规律来调理人体的阴阳,使人体阴阳与自然界的阴阳变化协调一致。由于阴阳失调是疾病的基本病机,因而调理阴阳,补其不足,泻其有余,恢复阴阳的平衡协调,是治疗疾病的基本法则。

针对阴或阳偏盛所致的病证,要运用损其有余,即“实则泻之”的原则进行治疗。阳偏盛所致的实热证,宜用寒凉药物以清热抑制亢盛之阳,此即“热者寒之”的方法;阴偏盛所致的实寒证,可用温热药物以祛寒消除偏胜之阴,此即“寒者热之”。

针对阴偏衰或阳偏衰所致的病证,要运用补其不足,即“虚则补之”的原则进行治疗。阳虚不能制约阴而致的虚寒证,不能用辛温散寒的药物,应当用补阳的药物,扶助不足之阳而达到制约相对偏盛之阴的目的。阴虚不能制约阳而致的虚热证,不能用苦寒清热的药物,应当用滋阴之品,资助不足之阴,以达到抑制相对偏盛之阳的目的。

阴阳互损的病理过程可导致阴阳两虚的病理状态,故治宜阴阳双补,但是应分清主次先后。由阳损及阴所导致的阴阳两虚证以阳虚为主,治宜在补阳的基础上兼补其阴;由阴损及阳所导致的阴阳两虚证则以阴虚为主,治宜在补阴的基础上兼以补阳。

治疗疾病,不但要有准确无误的诊断和正确的治疗方法,而且还必须熟练地掌握药物的性能。中医学对药物的性能,主要从气、味和升降浮沉等方面加以分辨,而气、味、升降浮沉都可以用阴阳理论加以归纳和认识。

药性是指药物的寒、热、温、凉四种性质,又称为“四气”。其中寒、凉属阴,温、热属阳。凡能减轻或消除热证的药物,其性质属于凉性或寒性;凡能减轻或消除寒证的药物,其性质属于温性或热性。因此,临床上治疗热证时,宜选用寒性或凉性药物;治疗寒证时,则选用热性或温性药物。显然,药性理论是根据药物功效进行认识和归纳的。

药味是指药物的酸、苦、甘、辛、咸五味,有些药物还具有涩味、淡味,但习惯上称为“五味”。其中辛、甘、淡味属阳,酸、苦、咸、涩味属阴。药味理论的形成,一是源于对药物品尝的味觉感受,如甘草之甜、桔梗之辛、乌梅之酸、黄连之苦、昆布之咸、茯苓之淡、五味子之涩等;二是基于药物效用的分析而得。

药物的升、降、浮、沉是指药物进入人体后的作用趋向。所谓升,是指药物具有上升及作用于人体上部的功效趋向;降,指药物具有下行并作用于人体下部的功效趋向;浮,是指药物具有向表浅部位发散的功效趋向;沉,是指药物具有向内镇敛的功效趋向。凡具有升、浮作用的药物属阳,凡具有降、沉作用的药物属阴。