《黄帝内经》(以下简称《内经》)之所以记载了今天用仪器与实验室设备无法认识的阴阳、五行、藏象、经络等概念,原因在于中华先贤掌握了独特的认识方法——从宇宙层次认知生命与健康,以此解答疾病的防与治问题。中医基于“天人合一”的认识境界,始终从“天人关系”入手,通过宇宙条件认识人的生命与健康,从而独创了解读生命与健康的宇宙密码。

《内经》认为,人虽为独立个体,但不能孤立存在,人与万物“通天下一气”的天人医学思想主要表现在以下几个方面。

《内经》认识方法的精髓在于“夫道者,上知天文,下知地理,中知人事,可以长久”及“善言天者,必应于人”。《内经》从来不单独论人、论病,而是在天地大环境下立论。天人合一的认知层次,始于八卦的三爻。三爻分别象征天、地、人——上天、下地、中间人,三才之说的哲理即源于此。《内经》论天必论人、论人必论天,亦源于此理。《灵枢·邪客》曰:“黄帝问于伯高曰:‘愿闻人之肢节,以应天地奈何?’伯高答曰:‘天圆地方,人头圆、足方以应之;天有日月,人有两目……此人与天地相应者也。’”

中医学认为,人不单是生物学上的人,还是会随时间而变化的存在,四时气候对人体有着不同的影响。《内经》指出,四时脉象各有不同,如春浮、夏洪、秋毛、冬石,并描述了春夏多汗少尿、秋冬多尿少汗的津液代谢节律性变化,这是把人置于时间维度中进行认知的体现。

四时与五脏有对应关系,《素问·六节藏象论》指出,春应肝、夏应心、秋应肺、冬应肾、长夏应脾,故春养肝、夏养心、秋养肺、冬养肾、长夏养脾,这是从四时与五脏的对应关系来认识脏与象的关系及其保养方法。

人不仅受时间过程影响,还受空间位置影响。空间为东、西、南、北四方,故人分四方之人,体质各不同。如《素问·异法方宜论》记载:“故东方之域……其民皆黑色疏理……西方者,金玉之域……其民华食而脂肥……北方者,天地所闭藏之域也……其民乐野处而乳食……南方者,天地所长养,阳之所盛处也……其民皆致理而赤色……中央者,其地平以湿……其民食杂而不劳。”根据不同地域人的不同特点,《内经》主张“故圣人杂合以治,各得其所宜,故治所以异而病皆愈者,得病之情,知治之大体也。”

《周髀算经》依据太阳视运动,创建了六气学说。随着太阳直射点的移动,阳气与阴气在一年中呈周期性变化。太阳直射点从南回归线出发,向北回归线运动,6个月后到达北回归线,这6个月内阳气逐渐增强,由一阳变为六阳。太阳到达北回归线之后,又向南回归线运动,6个月后到达南回归线,这6个月内阴气逐渐增强,由一阴变为六阴。《内经》将六气与五行相联系,分别命名为厥阴风木、少阴君火、太阴湿土、少阳相火、阳明燥金与太阳寒水。六气、六经与五脏六腑之间形成了清晰的对应关系。

六气-六经-五行-脏腑,天气与脏腑之气收受通应。天气常为正,天气非常为邪,伤及五脏则风邪伤肝、火邪伤心、湿邪伤脾、燥邪伤肺、寒邪伤肾。六气中每一气的偏颇,都会引发相应的疾病。把人放在六气中来认识,实际上是将人体气的运动状态与太阳的运动紧密联系在一起。天气如何,则人气应之,这是“善言天者,必有验于人”的天文学思想在医学中的体现。

中医学认为,人与自然界万物存在普遍联系,上及天文,下至动植物,维护好生态平衡是健康之本。古天文学指出,北斗星斗柄的指向变化与四季更替紧密相关。北斗星的斗柄指东时,大地上是春天,小草生长;北斗星的斗柄指南时,大地上是夏天,小草茂盛;北斗星的斗柄指西时,大地上是秋天,小草开始结籽,而后枯黄;北斗星的斗柄指北时,大地上是冬天,小草干枯死亡。同理,人在四季有肝应春、心应夏、肺应秋、肾应冬的节律变化。只有顺应宇宙运行规律,保持与宇宙同步,才能维持健康。

中国哲学的主题是“天与人”,即“天道与人道”。“天人合一”,天人相应,天人一性,天人一体,天人一理,对待天人问题的不同观点催生了中国哲学的众多学派。

中国哲学的目的是锻炼人的理论思维能力,提高人的精神境界和心灵觉悟。儒、道、佛三家,皆是通过倡导生命的自觉修养,追求最终达到“天人合一”、圆融太和的精神境界。

“天人合一”的核心理念在于人与自然合一。如《老子》曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里所说的“自然”,并非人们通常所认为的高山、草原、森林、河流等自然形态,这些仅是自然演化的外在表现,而非自然至纯至净的本质。自然的形式千变万化、有生有灭,自然的本质则超越了变化与生灭。人的精神与自然同一性,是高于一切形式的存在。儒家“天人合一”思想强调人与自然的和谐共生,认为人类应当遵循天命,顺应自然规律,以实现社会的稳定和繁荣。道家的“天人合一”思想则更加注重人与自然的内在统一,主张“道法自然”,强调对大自然的热爱和对事物存在多样性的尊重,认为人类应尊重自然、顺应自然规律,以实现与自然的和谐共处。

“天人合一”的医学内涵,主要是指人作为“小宇宙”是如何与天地这个“大宇宙”相应的,主要体现在同源、同构、同道三个层次的大化之美。

《内经》认为,人由天地阴阳之气的交互作用而生成。《素问·宝命全形论》载:“夫人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人。”这明确指出了人与天地自然同源于气。《灵枢·本神》亦载:“天之在我者德也,地之在我者气也,德流气薄而生者也。”进一步强调了自然界的物质基础是人类赖以生存的基石。《素问·六节藏象论》曰:“天食人以五气,地食人以五味。”均体现了人与自然同源的大化之美。

人体与自然有相同的阴阳时空结构。《素问·金匮真言论》曰:“平旦至日中,天之阳,阳中之阳也;日中至黄昏……故人亦应之。”阴阳五行作为中介,使得人与自然相通相应。《灵枢·通天》曰:“天地之间,六合之内,不离于五,人亦应之,非徒一阴一阳而已也。”人体气的运行被形象地比喻为水的流动和日月天体运动,《灵枢·脉度》曰:“气之不得无行也,如水之流,如日月之行不休……终而复始。”再如,与“天地之至数”相参,形成诊脉的三部九候方法,《素问·三部九候论》曰:“天地之至数,始于一,终于九焉……故人有三部,部有三候,以决死生,以处百病,以调虚实。”这充分体现了人与自然同构的大化之美。

人与自然在变化规律上也是相一致的。脉象随四时的更替而发生浮沉变化,《素问·脉要精微论》曰:“四时之变,脉与之上下,以春应中规,夏应中矩,秋应中衡,冬应中权。”顺应四时变化而调养形神,《素问·四气调神大论》曰:“春夏养阳,秋冬养阴。”治疗疾病考虑自然界阴阳之消长及五行之运转,《素问·五常政大论》曰:“故治病者,必明天道地理,阴阳更胜,气之先后,人之寿夭,生化之期,乃可以知人之形气矣。”疾病随昼夜阴阳消长而进退,《灵枢·顺气一日分为四时》曰:“朝则人气始生,病气衰,故旦慧;日中人气长,长则胜邪,故安;夕则人气始衰,邪气始生,故加;夜半人气入藏,邪气独居于身,故甚也。”这些都深刻体现了人与自然同道的大化之美。

《素问·金匮真言论》与《素问·阴阳应象大论》等篇中的五行归类,是基于事物内在的运动方式、状态或显象的同一性而进行的。如《素问·金匮真言论》所述的“东方青色,入通于肝,开窍于目……其应四时,上为岁星……其臭臊”,是将在天的方位、季节、气候、星宿、生成数,在地的品类、五谷、五畜、五音、五色、五味、五臭,以及在人的五脏、五声、五志、病变、病位等进行五行归类,这样就可以通过类别之间“象”的普遍联系,来识别同类运动方式的共同特征及其相互作用规律。这是“同气相求”的体现,而非简单的物质结构等量齐观。

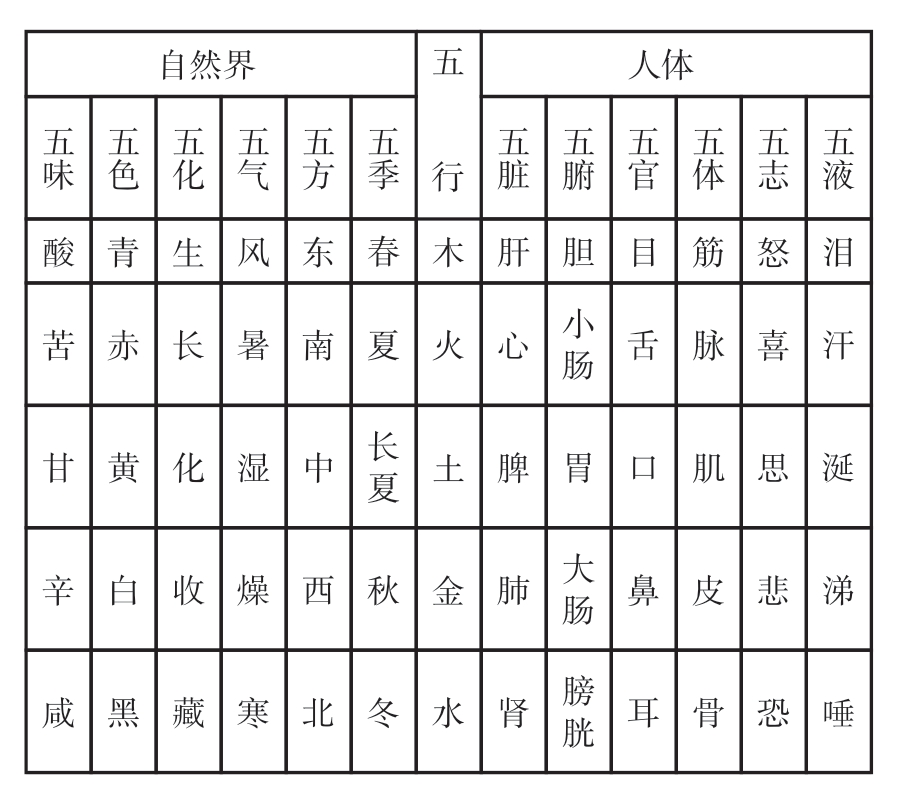

《内经》中的藏象理论则以五元序列来表现。自然界以四时阴阳为中概括五方、五气、五味等自然因素的类属、调控关系;人体以五脏阴阳为中心概括六腑、奇恒之腑,以及五体、五官、五志、五病等形体、生理、病理各因素的类属、调控关系。“五脏应四时”,自然界的四时阴阳与人体的五脏阴阳相收受、通应,共同遵循阴阳的对立统一、五行生克制化的法则(图1-1)。

图1-1 事物属性的五行归类表

因此,人天同数是《内经》把时间的周期性和空间的秩序性有机结合观念的体现。它强调人体自然节律是与天文、气象密切相关的生理、病理节律,故有气运节律、昼夜节律、月节律和周年节律等。其基本推论是以一周年(四季)为一个完整的周期,四季有时、有位,有五行生克,因此,以一年分四时,则肝主春、心主夏、肺主秋、肾主冬……月节律则与该月相和所应之脏在一年之中的“当旺”季节相关;其昼夜节律也是将一日按四时分段,指人体五脏之气在一天之中随昼夜节律而依次转移,则肝主晨,心主日中,肺主日入,肾主夜半。

实质上,“人身小宇宙”在《内经》中绝非空谈,《内经》认为人体与宇宙之间存在着某种数理上的一致性。如《内经》所论述,人体呼吸与太阳的运行紧密联系,它将呼吸与天地相通、气脉随寒暑昼夜运转的规律,与太阳的周日运行规律联系相类比。又如《灵枢·五十营》将人体气血运行与日行二十八宿直接挂钩,认为太阳一昼夜环行二十八宿1周,人体气血在体内运行五十周,如此太阳每行一宿(此指二十八宿均匀分布,实际上二十八宿不是等长的),血气行身约1.8周。人一呼一吸为一息,每息气行六寸,270息后气行十六丈二尺,即完成气血在体内运行一周。由此再进一步推算,人一昼夜(五十周)呼吸13500息。《素问·平人气象论》曰:“人一呼脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息脉五动,闰以太息,命曰平人。平人者,不病也。”即平常人一息脉跳动5次,一次脉的跳动气行一寸二分。如此用气运行的长度表示脉搏的频率,进而反映了一种时间周期的概念。这种以大气贯通一切为基点,形成的人体与宇宙之间的相互模拟关系,在《内经》理论中比比皆是,强调了“天人合一”的内在本质。

“天人合一”的境界层次体现了人与天地合德之美。《内经》养生境界分为四类:真人、至人、圣人、贤人。

真人(道生)之身,隐见莫测,其为小也,入于无间。其为大也,遍于空境,其变化也,出入天地,内外莫见,迹顺至真,以表道成之证凡如此者,故能提挈天地,把握阴阳也。真人心合于气,气合于神,神合于无,故呼吸精气,独立守神,肌肤若冰雪,绰约如处子。体同于道,寿与道同,故能无有终时,而寿尽天地也。

《庄子·逍遥游》中记载着关于“藐姑射山”上的“神人”的描述,曰“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”。意思是在遥远的藐姑射山上,住着一位神人,皮肤洁白像冰雪,体态柔美如少女,不食人间五谷,仅以清风为饮、甘露为食,乘云气驾飞龙,自由自在地遨游于四海之外。此处的“神人”即是后文所述的“真人”。“真人”一词最早见于《庄子·大宗师》,指能够洞悉并把握宇宙与人生本真本原,达到真正觉悟与觉醒境界的人。

“真人”是道家的最高人格形象,类似于儒家所说的圣人,佛家所说的觉者(佛)。显然,《内经》深受先秦道家思想的影响。按照《素问·上古天真论》中“天真”的论述,“真人”即是能够保持“天真”状态的人。真人者,体洞虚无,与道合真,同于自然,无所不能,无所不知,无所不通。

“呼吸精气,独立守神”成为后世练功的重要方法。练功前首先要进行“三调”,即调身、调息、调神。其中,“独立”即为调身,可采用站桩方式;“呼吸精气”则对应调息,意指吸纳天地之精气,融入体内呼吸之中。

呼吸之法主要可分为顺呼吸与逆呼吸两种。以顺呼吸为例,其方法如下:全身放松,舌尖轻轻抵住上腭。先用鼻子吸气、呼气,然后将注意力完全集中于腹部,即我们通常所说的“肚子”,自然呼吸,无须刻意用力。吸气时,腹部会自然鼓起;呼气时,腹部则会缓缓收缩。始终将意念与注意力集中于腹部,意念随其起伏而波动,细细体会这一过程。顺呼吸时,只需专注于呼吸与腹部的变化,便能逐渐抛却杂念,使心灵归于平静。

至人(淳德全道,至于德)以此淳朴之德,全彼妙用之道。至人动静,必适中于四时生长收藏之令,参同于阴阳寒暑升降之宜。心远世纷,身离俗染,故能积精而复全神。

到了中古时代,中古比上古近一些,有了至人。“至人”一词同样出自《庄子》。《庄子·天下》曰:“不离于真,谓之至人。”其境界在某种程度上与“真人”相仿。他们德行淳朴,保全大道,与天地阴阳相和谐,与春夏秋冬四时相协调。“去世离俗”指离开世俗,到深山老林中去隐修,这在当今对大多数人而言或许不切实际,然而,“大隐隐于市”,只要能在思想上离开世俗、超凡脱俗,保持宁静虚无的心态,亦可达至同样境界。通过积累精气保全神气,使精神遨游于天地之间,视觉与听觉仿佛能及于八方之极,这样的人往往能够延年益寿,身体健壮,达到与真人相近的效果。

圣人(全性之道,合于德)与天地合德,与日月合明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。所以处天地之淳和,顺八风之正理者,欲养其正,避彼虚邪。圣人志深于道,故适于嗜欲,心全广爱,故不有恚嗔,是以常德不离,殁身不殆。圣人法道之清静,举世行止虽常在时俗之间,然其见为则与时俗有异。外不劳形,内无思想,故形体不敝;精神保全,神守不离,故年登百数。此盖全性之所致尔。

此处的“圣人”与儒家所言的圣人概念有所不同。儒家“圣人”乃是其最高人格形象,而此处所述之“圣人”,则为道家所追求之第三境界的人格典范。他能够生活在天地和谐之境,顺从八风变化的规律,使自己的嗜好适应世俗习惯,没有恼怒怨恨之心,行为也遵循世俗的一般准则,穿着和常人一样,举止不会引起世俗之人嫉妒,在外不让繁忙世事劳心伤身,在内没有患得患失的思想纷扰,以恬淡乐观为志,以悠扬自得为乐。由此,其形体不衰老,精神不散失,亦可享百岁之寿。

贤人(从上古合同于道)自强不息,精了百端,不虑而通,发谋必当,志同于天地,心烛于洞幽,故云法则天地,象似日月也。定内外星官座位之所于天,三百六十五度远近之分次也。以六甲等法,逆顺数而推步吉凶之征兆。分别四时者,谓分其气序也。上古知道之人,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,年度百岁而去,故可使益寿而有极时也。

贤人可以效法天地大道,遵循日月运行之规律,辨别星辰位置,顺从阴阳法则,明了四时变化之序,追随远古真人的养生之道,他们的寿命虽可以延长,但却有一定的极限。

相地如相人,在古代,人们经常把大地比作人体来考虑各种因素。如《玄女青囊海角经》曰:“支龙形势,如人之状,然其身一动,则手足自应;将主一出,则群兵必随……本身之龙要长远,身体必要端正为上,手足必以相合为佳,长幼必以逊顺为贵,主宾必以迎接为奇。”在这种人、地类同思想的基础上,风水中常依据人体的结构将龙脉之真穴分为三种类型,一在头部,二在脐部,三在会阴部,其具体位置是:上聚之穴,如孩儿头,孩子初生囟门未满,微有窝者,即山顶穴也;中聚之穴,如人之脐,两手即龙虎砂也;下聚之穴,如人之阴囊,两足即龙虎砂也。在清代《六圃沈新先生地学》一书中,即收录有一幅以人体之“窍”为原型的风水穴位图,最能形象逼真地体现这种人、地同类的理念。

“天人合一”“万物一体”的思想贯穿整个文化传承,古人很早就发现太阳、月亮和二十八宿及木、火、土、金、水五大行星的运行规律,以及它们同地球昼夜节令变化和灾情之间的关系。在古人看来,天地的运动与人的生长直接相关。《履园丛话》记载:“人身似一小天地,阴阳五行,四时八节,一身之中皆能运用。”天地是个大宇宙,人体是个小宇宙,人体与宇宙同构。天地分为阴阳,人体亦分阴阳;天地有五星、五岳,人体则有五官、五脏。天分成十天干,人则有十指与之对应。地分为十二地支,人体则对应有十二经筋、十二经别、十二皮部……人体整个经络系统随着时间——年、月、日、时辰的推移,经历着气血的周期性流注、盛衰开合,人体需顺应时辰月令的变化,这一切都暗示着人类的出现绝非偶然,而是宇宙生命演化过程中的必然结果。人体与宇宙之间存在着深刻的联系,人体之气与宇宙之气是相互交流的。《说卦传》曰:“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射。”《庄子·内篇·齐物论》云:“天地与我并生,而万物与我为一。”元气在宇宙天地间回荡,气在人体中聚合,人实际上被视为自然生态链的一环,与大自然相比,人是渺小的。人生存中的任何活动都应遵循自然规律,追求与天地自然的和谐相处。人的活动也应致力促进自然的和谐,实现人与自然的和谐共处。

古代用“气”来解释自然环境,在探讨人与天地自然环境的关系时,只要遵循气的运动变化规律,即是按照自然的秩序,追求与天地和自然万物和谐共处,就会获得平安与快乐,从而达到趋吉避凶的目的。居住选址的基本意义在于为人类寻找适宜的居住地,而蕴藏着天地间生气之地域,便是人类生长繁衍的理想居所。概括地说,就是如何寻生气之凝聚点,如何迎气、纳气、聚气。通过对宇宙天地之气的迎合、引导和顺应,使人体之气与之和谐,从而有助于改善居住环境,保障人类的身心健康及后世的昌盛。