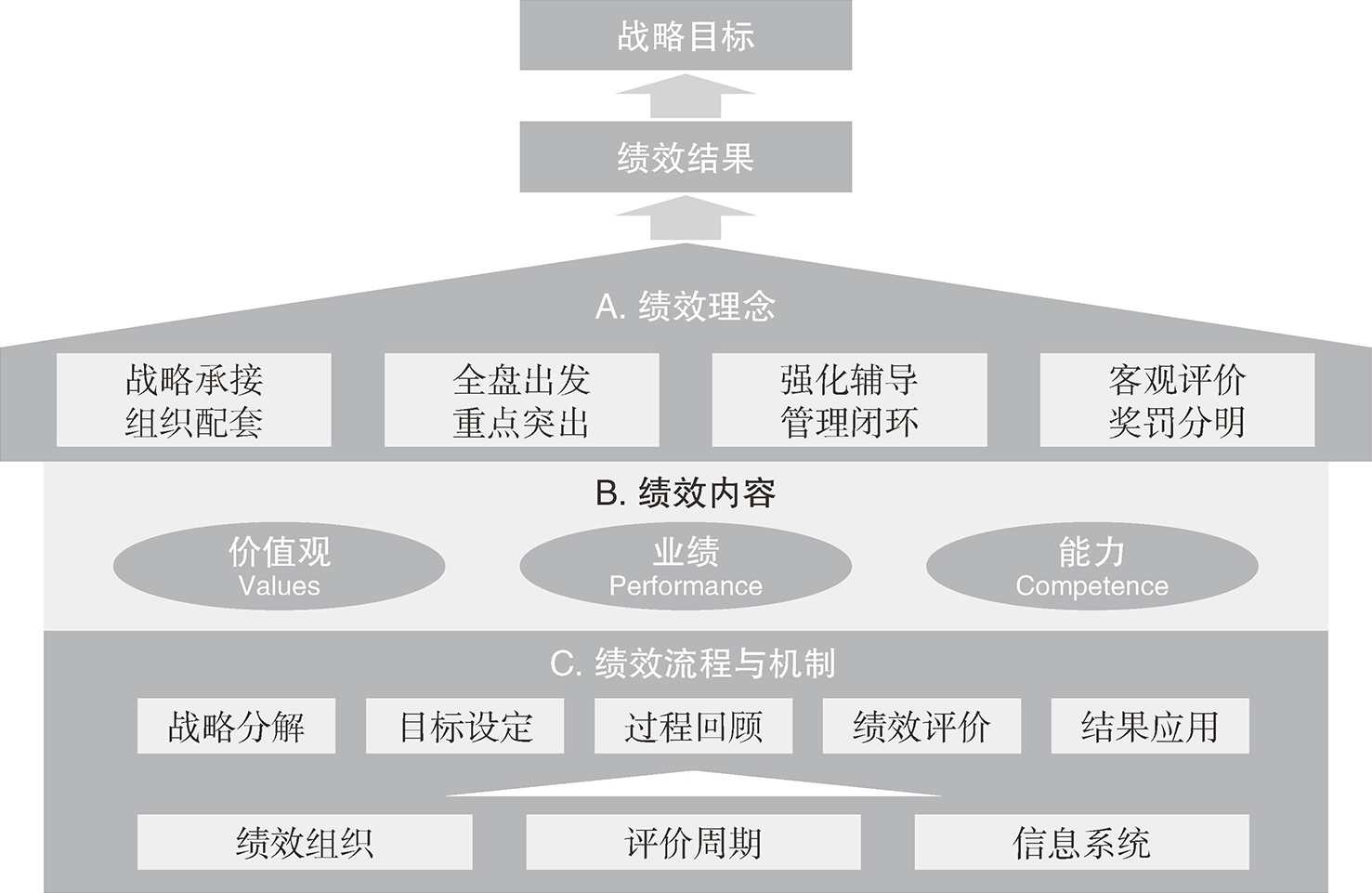

毋庸置疑,绩效是为企业经营战略服务的,我们可以通过图1-1看到绩效管理与企业整体经营战略之间的关系。

无论是从理念上、内容上,还是从具体流程上,都是先从战略承接以及分解开始,最后实施的效果也是达成战略目标。

在实际运行过程中,企业经常会面临经营战略不清晰、经营战略调整等现实的挑战,那么绩效管理如何与之共舞呢?对于快速发展的企业,我们经常看到的一种典型模式是先有行动,后有战略,或者根据企业内外部环境,实时调整战略,摸着石头过河。

图1-1 公司战略与绩效分解示意

这种做法在企业经营的特定阶段,无可厚非。但是当战略要具体落地运营的时候,随着公司规模发展壮大就会产生一些问题,如有的企业在战略中已经明确要进一步跨越式发展,可是没有明确这一跨越到底来自什么,是品牌形象,还是设计思路?是渠道渗透,还是质量控制?如果不能明确这些具体的战略思路,那么销售部门就会集中力量进行现有销售模式的重复扩张,市场部会专注于对市场的精确把握与品牌建设,生产部门把材料、质量、排期和成本控制当成最优先的选择,而设计/研发部门则完全着眼于独特的理念、领先的技术和设计语言。每个部门都没有做错,可是合力始终无法形成。大多数公司领导在这个时候就会开始感叹,怎么公司的执行力就下来了呢?

基于上述类似情况,如果公司期望通过绩效管理体系的建设来解决相关问题,首先应该明确公司这种战略晚于行动的情况还会持续多久。根据公司的发展阶段和市场情况,可能答案会有所不同,但短期之内不能有所变化。我们会认为,把绩效管理体系行动化比搭建一个完整体系效果更好。所谓行动化,就是把绩效管理体系当中的各个关键节点从制度变成行动。比如,通过季度或者年度的目标沟通会,随时对公司的最新战略和发展意图展开不同层次的沟通,确保管理层和核心员工能够第一时间理解和把握工作方向与优先级,然后在日常工作中不断加以调整、强化,从而实现绩效管理的目标。

这样做的好处是能够适应快速变化的氛围,实现即时沟通。缺点也很明显,就是需要管理层投入更多的时间,用对话、行动去实现本来通过系统可以实现的一些动作。如果公司规模进一步扩张,也许运用分类法,对不同部门和运营环节采取不同的绩效管理方式,会更加有效一些。

同时,绩效管理不是一蹴而就的过程,不能说一开始实施绩效管理,所有问题就能迎刃而解。其实不只是绩效管理,所有的管理活动都存在类似的现象。企业组织只有通过不断变革和调整,才能保持其竞争优势。

综上所述,对绩效管理的理解,不能局限于经典理论当中的自上而下的战略分解,而应该理解为一个与经营战略存在联系、双向互动的重要管理活动。通过绩效管理活动,能够加强战略的明晰与执行;反过来,通过绩效管理活动也可能发现战略当中有待调整的部分,进行反馈与总结。不能把绩效管理的成功寄托在绝对清晰明确的战略上,或者把战略的清晰明确完全依赖于绩效管理的实施反馈。当然,任何管理活动的效果必须经过一段时间才能显现,因为从计划到实施,到产生效果,再到评估,总要有一个时间过程。外部市场变化速度快,企业战略调整速度快,体系变革的速度也快,但是每一次变革所能产生的效果,仍然需要耐心的观察和总结才有可能获得。