1.你讲的内容能“活”多久?

随着信息爆炸,注意力流失,故事将成为我们的社交货币,因为我们能够通过故事“买到”别人的注意力。“专注”在英语里有一种说法叫“支付注意力”(pay attention),这里的“支付”其实是一个非常恰当的比喻。从生物学角度来说,我们集中注意力必须消耗能量。

没错,注意力是这个时代的奢侈品,也是我们宝贵的资源。从2000年到2013年,比尔·盖茨研究基金会在加拿大进行了一项面向4000人的追踪研究。结果发现,不论年龄、性别,人类的持续注意力从2000年的平均12秒降至2013年的8秒,甚至连一只金鱼都不如——假如金鱼要是对什么感兴趣的话,眼睛能盯住9秒钟的时间。如今,我们每天都被海量的信息所包围,不论是刷短视频还是听汇报,信息越多,人们越不容易专注。因此,在沟通交流时,如何首先抓住听众的注意力就显得尤为重要。只有成功吸引了他们的注意,我们才有机会传递更深层的信息,产生更广泛的影响。

然而,注意力需要“支付”,而故事是支付的“货币”。心理学和其他领域的大量研究表明,无论事实如何包装,故事都比事实强大,甚至强大几个数量级。在劝说、激励、沟通信息、吸引眼球、获取曝光度、激活社交媒体、创造公众的广泛参与等诸多方面,故事都优于事实,实际上是远超事实。斯坦福大学商学院教授詹妮弗·艾克在她的课程“用故事讲创新”和著作《蜻蜓效应》中都介绍过,在一些情况下,我们只能记住1%~10%的事实,而故事比事实难忘22倍。

人们关注我们的注意力有多久意味着我们所讲的内容能“活”多久。你需要一个伟大的想法,同时你也需要一个精彩的故事。好的故事占据了我们的记忆,引发了我们的直觉,激发了我们的气质,鼓舞着我们的心灵,激荡着我们的情感,带来了彼此的联结。

用故事去吸引注意、增强记忆、促进理解、建立情感联结、激发创新思维更加高效有力。麦肯锡公司训练顾问的30秒和60秒的“电梯演讲”,本质上也是用最短时间获得人们的专注,快速打动听众,争取更多深入交流的机会。

我们参加的各种会议和讨论无非也是希望获得他人的关注和倾听,从而更好地交流与探讨。美国的TED(Technology技术、Entertainment娱乐、Design设计)大会演讲平台要求演讲者必须在8到18分钟内把任何复杂的主题讲清楚,不论是哲学、大脑、灵魂、生命的缘起,还是黑洞、发动机、幸福或教育等主题。据说这是在向马丁·路德·金致敬。1963年8月28日,这位美国黑人民权运动领袖在华盛顿林肯纪念堂前面向25万人发表了纪念性演讲,时长17分56秒。他把世间如此宏大的叙事,如,平等、爱和梦想,在18分钟内分享得酣畅淋漓,让人感到振聋发聩、热血沸腾,产生的历史记忆和鼓舞经久不衰。

现在,轮到我们了。在有限的时间内,我们能否用故事将一个复杂问题讲述得明白而深刻?这既是对我们的挑战,也是对我们故事讲述能力的检验。

2.听众的注意力曲线

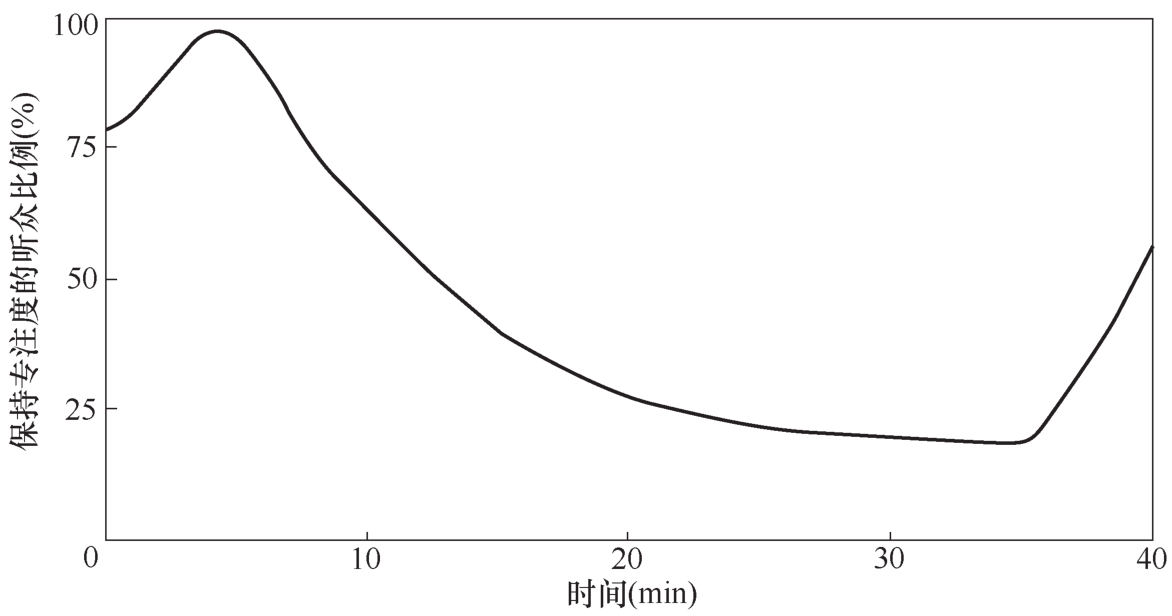

在美国求学时,我有幸上过一门“公众演说”课。老师生动地描绘了听众注意力与时间轴的关系,那道起伏的曲线,给我留下了深刻的印象,如图2-1所示。

在这幅图上,横轴是时长,纵轴是保持专注度的听众比例。我们看到,一个40分钟的演讲,一开始有75%左右的听众能保持专注,在5到6分钟后达到峰值。随后,人们的注意力快速下降,到了35分钟左右,坠落至低谷,只有不到四分之一的人保持专注。演讲结束前,人们终于又“醒”过来一小会,专注的比例会略有回升。

图2-1 听众的注意力曲线

听众居然在5、6分钟后就开始分神溜号!那我们如何在一开始就能吸引住他们?如何在之后的一段时间始终留住他们的注意力?如何才能阻止注意力曲线陡峭下滑?

为何人们的注意力会如此迅速地消散?著名投资人、英语教师李笑来做过精辟分享。原来,高度集中的注意力对大脑而言是一项极为耗能的活动,它需要大脑多个区域协同作战,产生集中的化学反应和物理放电。然而,人的体力毕竟有限,这便决定了我们注意力的上限。

从印刷术的普及到电子媒介的兴起,再到互联网吞噬整个世界的过程中,媒体逐渐统治了我们的世界。我们的注意力被各路人马争相抢夺,变得愈发稀缺。如今的经济系统似乎更适合被称为“注意力经济”,而非传统的“商品经济”。

移动互联网自2010年前后崛起以来,在短短不到十年的时间里便大幅降低了人类的注意广度,一天16个小时的清醒时间里,我们竟然会拿起手机至少500次……

人类的大脑经过几十万年的漫长进化才成为今天这般模样,其超级可塑性原本是我们在这漫长岁月中进化出的绝对优势。然而,今天,智能设备成为新的人体器官,媒体统治的“注意力经济”时代已经到来,大脑的可塑性却变成了一种极其危险的功能。它既可以被塑造得更好,也更容易被彻底破坏。

关于“注意力和专注力”的研究结果对我们讲故事有哪些启发?我们是否可以根据注意力曲线为自己的故事谱个曲?

3.赤裸裸的事实和故事的包装

广告大师吉姆·西诺雷利所著的《认同感——用故事包装事实的艺术》一书对讲故事和讲事实的对比也给出了答案。

这本书的封面上描绘着一匹白马,马身上裹着的一条条斑纹让它变成斑斓精致的斑马。

这个比喻想说明什么?

“赤裸裸”的事实让人感到尴尬而单调,而增加的故事色彩让我们体验到装扮后的变化。所以,乏味而灰白的内容需要用色彩斑斓的故事去包装,这样才能获得更大的影响力和认同感。

还有这样的一幅画面:一屋子人一个接一个做工作汇报,讲的人滔滔不绝,听众有的昏昏欲睡、有的左顾右盼、有的低头不语、有的心不在焉,大家都迷茫地看着满屏的幻灯片,听着海量信息。他们真的听进去了吗?

这是《演说之禅》前言里揭露的一个秘密:你或许觉得95%的工作汇报都是“灾难”。错!其实——99%都是“灾难”。为什么会这样?因为太多信息充斥其中,听众根本应接不暇。

数字以及海量的信息会引导人们进入逻辑的线性思考,而大脑需要慢下来陷入沉思,对事实、信息以及数据进行解压。可是,我们还没有完全加工和理解好之前的信息,后面的信息又扑面而来。久而久之,大脑会陷入低落和疲倦,继而失去兴致。所以如果我们没能很快赢得听众的信任,让分享的内容产生共鸣,创造想象,听众往往会觉得不知所云,云里雾里。

故事则不同,它有情绪价值,以感性的方式调动认知。情感不是逻辑或者线性的,它会调动大脑兴奋的节奏。故事描述的经历,带来的画面感会引发大脑的同步和共情,能快速让人们产生对事物的想象,让信息更容易被理解,或者被“看见”,这才是讲故事的目的。

4.情感触动促进行动

故事特别具有打动情感的力量,正所谓“心动所以行动”,情感的触动往往是我们行动的源泉。著名领导力学者刘澜在领导力故事的两大要素中同样引用了乔纳森·海特在《象与骑象人:“幸福的假设”》一书中的例子,生动地展示了理智与情感的冲突,以及情感在驱动行为改变中的关键作用。

海特举了一个发生在自己身上的例子。他在研究生学习阶段读过一本书。书里有一个观点:大规模畜牧养殖对动物来说是不道德的,因为最后它们都要被宰杀,为人类提供食物。海特完全被这本书说服,非常认同这样的观点,但他发现自己虽然在道德上反对,可是在行为上并没有做出任何改变,他还是很喜欢吃肉。

后来有一天,他看到了一段屠宰场宰杀动物的影片。他说:“当我看到成群的牛走向滴着鲜血的肢解传送带,先是受到重击,然后被钩子勾起,最后被切成一片又一片,我内心的恐惧达到最高点。”看完影片之后,他彻底变成了一个素食主义者。

你看,尽管海特理性上被说服了,但是并没有影响到他的行为;只有当情感被打动之后,他才彻底改变了行动。

情感能够在大脑中快速打造通感体验,而故事就是触发情感的最好方式。晓之以理不如动之以情。马丁·路德·金著名的演讲“我有一个梦想”就是擅用一系列的排比句把听众的情绪一次又一次推向高峰。他激昂地说道:“我梦想有一天,在佐治亚的红山上,昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一起,共叙兄弟情谊。我梦想有一天,在密西西比州,这样正义匿迹、压迫成风、如同沙漠一般的地方,也将变成自由和正义的绿洲。我梦想有一天,我的四个孩子将在不以他们的肤色、而以他们品德的优劣来评价他们的国度里生活。”

所以好故事是有标准的,这个标准就是每个人的人生要求和标准。一个好故事能够探讨普遍性的人生体验,发掘共通的情感,让人们通过故事发现自我,体验人性的光芒。