品牌相关性策略是创建极具创新性的产品以形成新的品类或子品类。这个想法是改造一个竞争领域,使竞争对手处于决定性弱势,如果不能实现这个想法,就努力避开其他竞争者。军事策略家孙子在2000多年前说过:“兵之形,避实而击虚。” [1]

这其中的机会就是重新定位市场,通过把竞争对手的优势转换成弱势,让他们失去相关性或变得完全不相关。比如说当朝日啤酒推出干啤的时候,麒麟啤酒的强项——长期以来作为“超级拉格啤酒”的名望,在这个与年轻、时尚、西方相关的市场中反而变成了一个明显的弱点。

新的品类或子品类应该具备以下五个新特征。

●竞争对手集合:这个集合或者为空,或者只是被少许几个比较弱势的品牌所占据。

●品类和子品类的定义:该定义与其他的品类或子品类的定义具有明显的差异性。

●价值主张:改变或增强与一个品牌的关系基础,或者重新创造一个新的基础。

●忠诚的客户群:这个从经济角度而言最有价值。

●针对对手的竞争壁垒:其基础是战略性资产或能力。

当然,要想赢得品牌偏好,还要尝试取得清晰的差异点、强有力的价值主张和忠诚的客户群。寻求品牌偏好度和创造新的品类或子品类之间有什么区别呢?这个区别可能很难被察觉。它不仅取决于差异的程度、新的价值主张的力度以及受到威胁的忠诚顾客群的规模,还取决于预期这些品牌优势能够持续多久。如果这个优势只是昙花一现,那么它在很大程度上只是一次提升品牌偏好度的行为,即使这个影响力在当时是巨大的。

当改变体现为一个有质的变化的新品,而非仅仅是提升某种特征或性能的时候,品牌相关性与品牌偏好度的差异就很明显了。一辆混合动力汽车是一种新型汽车,一台便携式电脑是一种不同概念的电脑。当然这两种产品都有自身优势,但是人们对于这个品类或子品类的考虑与之前的角度不同。现在你身处混合动力汽车市场,而不仅仅是一个有着更好的油耗性的汽车市场;你现在寻求的是便携式电脑市场,而不仅仅是一个体积更小的台式机市场。

当新品的变化意味着新品的价值实现、差异性和忠诚度有实质性的提升,而非提供一种不同类型的新品时,这种区别更加微妙。例如,某个品牌产品的性能显著提升(如雷克萨斯460),或者某个产品添加了一个很有意义的特征,比如让番茄酱更加易于存储且可以随时取用。如果这种产品的改变对消费者而言是非常显著和意义非凡的,那么形成品类或子品类的潜在可能性就很大。这样消费者就有理由把其他品牌完全排除在选择范围之外,而非仅仅不偏好它们。

另一个区别在于品牌相关性模型中的差异性是可持续的。品牌偏好度模型下的差异性通常很有限且持续时间很短暂,因为差异性很快会被竞争对手模仿。形成一个品类或子品类的关键就在于差异性必须是可持续性的,这样才能有一个足够有意义的空间来启动这个新的品类或子品类且竞争者无法很快获得相关性。这意味着以战略资产或者能力的形式来为竞争对手模仿新品类或子品类制造障碍,以此来限制竞争对手的行动。战略资产是一种资源,例如一个品牌的资产或既有的顾客群。战略能力是一个企业单位在某领域能够做得特别出色,例如,管理顾客关系。

有许多竞争壁垒可以把短期的差异点转化为持续性的(详见第9章)。这些壁垒包括被保护的科技(比如麒麟一番榨发泡啤酒酿造能力)、规模效应(例如亚马逊或者eBay)、运行优势(就像UPS)、设计方面的突破(像克莱斯勒在20世纪80年代对小型商旅车做出的革新)、品牌权益、顾客群的忠诚。

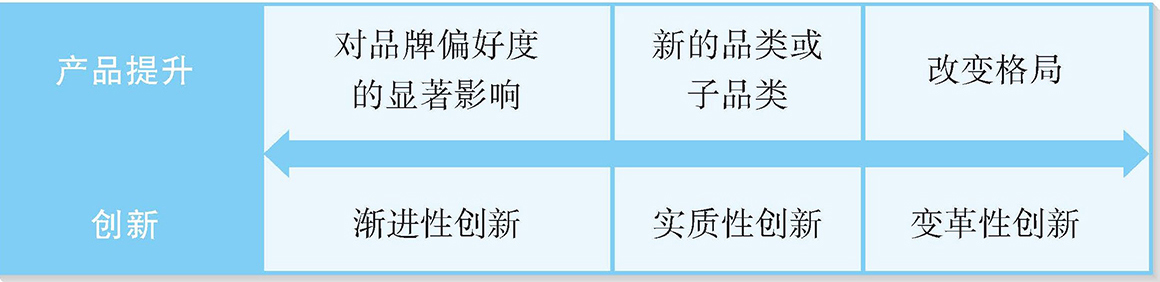

图1-4总结了创新的三个层次,包括渐进性创新、实质性创新以及变革性创新,反映了不同程度的创新对市场不同程度的影响。在一个健康的商业环境中,企业会努力改善其产品与服务。问题在于,产品提升带来的影响是什么?影响力能够持续多久?企业什么时候创造出一种新的品类或子品类?

图1-4 创新的层次

渐进性创新会提供适度的改进,这种改进会影响人们的品牌偏好度,因此,它的差异化程度很小。在某些情况下,这种改进的程度低于人们的感知门槛,以至于消费者都意识不到这种改变,也就感知不到这种创新的影响力,尽管假以时日这种创新累积起来可能产生较为明显的效果。在其他情况下,渐进性创新可以促进品牌健康度和忠诚度的增长。但无论是哪种情况,都是品牌偏好度在起作用。

对于实质性创新而言,新品的提升非常明显,因此消费者不会再考虑那些与之无法匹配的品牌。这种创新可以是开发出一个新的特征,例如威斯汀酒店推出的“天梦之床”;或者是非常显著的性能提升,例如更高的安全性、经济性和舒适性。有了实质性创新,产品的基本形态和市场竞争策略也许变化不大或差异很小,但是这个创新点的改进程度很大,以至于可以定义一种新的品类或子品类。由此产生的差异在采购环境中是重要的、显著的,甚至是“有新闻价值”的。比如苹果的iMac,其全新的设计外观就是一种典型的实质性创新,朝日超爽干啤也是如此。这两个例子中的创新品跟其他的子品类很相似,但是新维度的产生为定义新的子品类打下了基础。结果是,这种实质性创新驱使消费者重新思考他们对这个品类或子品类的忠诚度和认知。一个原本有竞争力的品牌如果缺失了这一新维度,那么消费者就不会再考虑它。

能够区分渐进性创新和实质性创新是问题的核心所在。这一判断需要由相关的管理者做出,而由于他们既有的偏见,做出这一判断往往很困难。大部分管理者都倾向于把许多渐进性创新视为实质性创新,因为在他们眼中这些变化是实质性的。判断创新究竟是渐进性创新还是实质性创新,需要基于更加客观的思考与数据。第8章会对这方面进行更加全面的论述。

如果创新是变革性创新,那意味着产品的基本形态发生了质变,以至于对目标群体和目标应用而言,现有的产品和行业操作方式都过时了,现存的竞争者也都失去了相关性。这种创新的形式包括新技术的产生、产品的重构、不同的生产或者销售方式或者策略层面的巨大变化。这些变化能够影响产品的价值定位、客户忠诚度、客户对新品的理解以及实现创新所需的资产和能力。变革性创新带来的改变是巨大的,产生了“游戏规则的改变者”。新的品类或子品类辨识度很高。

变革性创新也被称为“破坏性创新”——它破坏了原有的竞争格局。汰渍(Tide)引入的合成清洁剂技术使得肥皂粉过时了。西南航空引入的充满趣味、欢乐的企业文化和点对点的旅程改变了航空旅行业。戴尔电脑、小型钢厂和吉列剃须刀是改变各自行业的典型的创新代表。在食品杂货店里,奥德瓦拉(Odwalla)生产的新鲜水果运动饮料使得冰冻橙汁在很多人眼中过时了。

实质性创新和变革性创新之间的区别并不总是明确的。然而,无论是哪种情况,新的品类或子品类都将就此形成。例如,小胡萝卜开创了一个新的子品类,这导致传统萝卜的销售额显著下降。但这究竟是实质性创新还是变革性创新,仍有争论。思科引入了新一代视频会议技术[名称为思科网真(Telepresence)],该技术使用大量的带宽为用户提供高保真的体验,为分支机构相距甚远的公司开现场会议提供了可行的选择。这一创新无论划分为上述哪一种创新都是可以的。

变革性创新、实质性创新和渐进性创新之间的划分无须基于技术突破的规模,而是主要基于市场受影响的程度,以及是否有新的品类或子品类得以形成。企业号租车公司(Rent-A-Car)给车辆正在修理的人提供租车服务,这就是变革性创新,因为它代表了截然不同的价值主张、目标市场、资产和能力组合以及商业模式。但公司背后的创新其实并不大,主要是流程创新。例如,1999年威斯汀酒店推出的“天梦之床”,其中并无研发方面的创新。这种床仅仅是应用了现有的科技,主打提升的质量,但这一举措也可以被视为变革性创新,因为它改变了人们认知和评估酒店的方式。

有时候,一组渐进性创新可以组合起来演化为实质性创新甚至是变革性创新。一些零售商黑马,例如全食超市,有许多渐进性创新。每一个创新单独来看都不引人注意,但是它们结合在一起可以成为品类或子品类的催生者甚至是市场规则的改变者。

实质性创新和变革性创新甚至可能不包括任何产品的变化。这些创新也可以通过重新定义某一品类或子品类来实现。戴比尔斯(DeBeers)的定位从珠宝变为“爱的表达”。这样,“钻石恒久远,一颗永流传”的广告词外加其婚姻和婚礼的联想含义在产品没有任何改变的前提下重新铸就了一个新品类。这样一来,戴比尔斯无须再与其他的珠宝公司竞争。

至关重要的一点是要识别创新是不是渐进性创新,因为这个判定结果将影响创新背后的管理和投资。如果创新是渐进性创新,那么新的子品类没有机会诞生,伴随新的子品类的管理挑战和投资也就可以避免。然而,如果创新是实质性创新且有机会创造出新的品类或子品类,那么这个创新必须被明确地辨别出来,从而可以开发必要的项目并进行必要的投资。当然,区分渐进性创新和实质性创新有时并不容易。正如之前提到的,品牌捍卫者所认为的实质性改变,对于那些生活在密集和动态的媒体环境下的消费者而言,往往是渐进性创新。

其中一个很大的风险是机会的流失,这种风险往往是由于一个有可能创造新品类或子品类的创新被低估,原因是没有专门的机构来考虑或者寻找这样的创新,或者是资源被用在了其他方面。这种风险一般很难为人所知,因为错失机会表面上看不会给公司的财务状况带来明显的影响,然而错失良机却会影响组织的命运以及本质上的策略。试想如果当初维京不考虑进入航空业的机会,这个品牌和企业今天又会是怎样呢?

另外一个较为明显的风险是渐进性创新被错误地当成实质性创新,于是创立新的品类或子品类的努力以失败告终,这一过程将消耗许多前期积累的资源并且给资本带来风险。日本啤酒市场曾经有过很多新品,虽然这些新品花重金打造而且被寄予厚望,但最终还是“哑火”了。

当我们评估创新属于哪个层次时,分析应该基于新品类或子品类的五个特征分别在多大程度上实现了。竞争者群体有变化吗?人们会不会购买不同的或者新的产品,以至于当前的产品失去了相关性?价值定位是否有质的变化?会出现新的忠实顾客群吗?竞争壁垒是否能够形成,这样创新可以有延时效应,而不会仅仅是短期的成功?

判定改进的产品究竟处于哪个层次最终取决于市场。很多时候企业自己认为某一种产品的加强版或者新品有能力改变市场。然而事实上,市场表明这只是一系列概念模糊、互相竞争的众多宣言中的一条而已。仅仅在产品包装上添加“全新改进版”的字样不可能从根本上改变消费者的选择过程。

大多数机构缺乏变革性创新、实质性创新和渐进性创新的合理组合。有研究表明,1990~2004年,大规模创新在组合中的比例从20.2%下降到了11.5%。而且从20世纪90年代中期到2004年,变革性创新所带来的销售额占比也从32.6%下降到了28.0%。渐进性创新受到偏爱,部分是由于对现存核心业务进行渐进性创新往往可以得到大部分负责企业销售和盈利的管理者的支持,而且渐进性创新带来的回报看起来更加稳定和可测。我们将在第11章对这种偏好以及如何更好地缓和这种偏见进行进一步的阐述。

[1] Sun Tzu, The Art of War (Simon & Brown,2010),Chapter Six,point 30.