复制的尽头永远是失败

我们常常被成功案例的光环所迷惑,总是渴望找到一条可以复制的成长路径。看到某家企业通过某种方法取得了巨大的商业成就,很多人的第一反应是:我能不能照着做?这种渴望源于人类对确定性的追求,我们总是希望能找到一条已经被验证过的捷径,以规避探索过程中的风险和不确定性。然而,这种对可复制性的迷恋,恰恰反映了我们对商业本质的深刻误解。

想象一下,如果成长可以复制,那么商业世界将会变得多么简单。我们只需要找到最卓越的企业,拆解它的每一个决策,模仿它的每一个动作,就能获得同样的市场地位。现实中,我们也经常看到这样的现象:一家企业在市场上崛起后,立刻涌现出无数模仿者。它们竞相复制其商业模式,抄袭其产品设计,照搬其管理方法,甚至不惜花费重金挖走其核心团队。但结果呢?取得同样成就的模仿者往往屈指可数,绝大多数都以失败而告终。在商业丛林中,模仿者的墓碑永远比创新者的丰碑更多。

为什么采用同样的商业模式、同样的管理方式,挖来同样优秀的人才,复制依然会失败?

因为真正的成长从来都是不可复制的。世界上没有两片完全相同的树叶,也没有两条完全相同的成长路径。

这种不可复制性在创新领域表现得尤为明显。创新从来不是对成功商业模式的复制,而是对现有规则的突破。苹果公司之所以能改变手机行业,不是因为它复制了诺基亚的成功经验,而是因为它彻底颠覆了人们对手机的认知;阿里巴巴之所以能重塑商业生态,不是因为它模仿了亚马逊的模式,而是因为它创造性地解决了中国市场的独特问题。

就像人的指纹各不相同一样,每个组织的成长轨迹也应该是独一无二的。我们应该放下简单复制的幻想,放弃寻找放之四海而皆准的成长公式,跳出盲目模仿的窠臼——不再费尽心思地复制别人,而是潜心打造自己的独特优势;不再照搬别人的“招式”,而是苦练自己的“内功”;不再亦步亦趋,而是勇敢地探索适合自身特质的独特道路,在这个过程中培育出与众不同的竞争优势,在持续探索中找到属于自己的市场位置。

当然,这不是说成功经验不值得借鉴,而是说任何有价值的成长都必须经历独特的蜕变过程,就像蝴蝶破茧而出,那个痛苦而必要的挣扎阶段,是任何外力都无法替代的。

任何生命体都是自我引用的

当我们认识到“成长无法复制”这一事实时,一个更深层次的问题随之浮现:为什么成长无法复制?答案隐藏在生命底层的运作法则中——任何生命体都是自我引用的。这个看似抽象的法则,是理解成长独特性的关键所在。

想象一下我们清晨推开窗户时看到的树。它不是每天都从小树苗开始重新生长的,而是在昨天长出的枝干上抽出新芽。它今天的姿态源自昨日的生长,明日的模样又基于今天的姿态。我们凝视这棵树时,看到的不仅是当下的挺拔繁茂,更是无数个“昨天的它”叠加的奇迹。这种“站在自己肩膀上”的成长方式,就是典型的自我引用。自我引用不是简单的重复,而是基于历史积累的持续迭代。就像细胞分裂时,新细胞并非凭空产生,而是携带着母细胞的全部遗传密码,同时又可能在分裂过程中产生微妙的变异。这种既有传承又有变化的特性,正是生命最神奇的地方。

在自然界中,这种自我引用无处不在。候鸟迁徙依靠的是代代相传的飞行路线,珊瑚虫的生长以历代珊瑚的骨骼为基础。人类社会也是如此,我们的知识体系、文化传统、技术发展,都是在前人基础上不断累加的结果。这种积累不是简单的叠加,而是有机的融合与演化。就像语言文字的发展,每个新词的产生都依赖于已有的词汇系统,同时又反过来丰富这个系统。

在商业世界,这种自我引用表现得尤为明显。每个企业的决策都建立在此前的经验基础上,每个创新都源自已有的知识积累。字节跳动的搜索引擎算法不是一天形成的,而是在无数次迭代中逐步完善的,每一次改进都基于前一个版本的用户反馈和技术积累;特斯拉的电动车技术也不是突然出现的,而是建立在多年来对电池、电机、软件持续研发的基础上,每个突破都源自对前代产品不足之处的深刻理解。

这种自我引用在数学上表现为一条令人敬畏的曲线——幂次曲线。

与人们习惯的线性思维不同,许多幂次系统展现出明显的非线性特征:在达到某个临界点之前,系统可能长时间保持平稳状态;而一旦突破阈值,改变就会以摧枯拉朽之势发生。

这就像烧开水的过程:在达到沸点之前,水温看似毫无变化;一旦突破100℃这个阈值,水就会瞬间沸腾。这种突变不是偶然的,而是系统内部能量持续积累的必然结果。

生活中很多事物的成长轨迹都符合幂次曲线。竹子的生长就是典型例子:在最初的四五年里,它可能只长出几厘米,看似毫无进展;但在四五年之后,它会以每天几十厘米的速度疯狂生长,短短几周就能达到十几米的高度。那些不了解这种生长规律的人,往往在前四年就放弃了浇水施肥,永远看不到竹子快速生长的时刻。同样,在创业过程中,很多人在黎明前的黑暗期选择放弃,错过了即将到来的爆发式增长。

幂次曲线的突变特性让习惯线性思维的人脑难以理解和预测。创业者最能体会这种非线性。创业历程往往不是平稳上升的直线,可能三年默默无闻,却在第四年迎来指数级增长;也可能多年苦心经营,却在一夜之间崩塌。这不是命运的捉弄,而是幂次曲线在商业中的真实体现。

幂次曲线的可怕之处在于它的不可预测性。我们观察一个处于平缓期的幂次系统,很难判断它何时会迎来拐点。就像教育孩子,在童年时期,打骂孩子可能不会立即造成严重后果,家长甚至会误以为“孩子抗压能力强”。但实际上,压力正在神经系统中不断累积,改变着孩子的脑部结构和激素分泌水平,直到某天突破他心理承受的阈值。很多青少年患上抑郁症,就是这种长期压力积累后突然显现的结果。

吸烟者的健康风险同样遵循这条曲线。当你劝一个人不要吸烟时,他会辩解说“我吸了40年烟也没事”,却不知道健康损害往往在突破某个临界点后突然显现。中国每天有几千人因吸烟导致的各种疾病死亡,这些疾病的症状常显现于健康状况看似“正常”后的突然恶化。这种突变的不可预测性,使很多人在意识到问题的严重性时为时已晚。

遗憾的是,我们的大脑不擅长感知渐变,只有当质变发生时才后知后觉。这种认知局限在商业中会造成严重的后果:经营者期望通过简单模仿快速见效,投资者要求短期回报,而忽略了真正的成长需要突破临界点所要求的时间积累。

理解了生命体的自我引用机制和幂次曲线后,我们就会认识到为什么简单的复制策略注定失败。我们还会发现,越是卓越的公司,其成长路径越难被复制。因为这家公司的商业成就不是来自某个孤立的决策或产品,而是整个组织长期自我迭代的结果。就像人的性格是由无数生活经历塑造的一样,公司的“性格”也是由其独特的发展历程决定的。早期的关键决策、重要的战略转折甚至是惨痛的失败教训,都成为公司独特的DNA,沉淀在公司成员的默契里,流淌在公司文化的血脉中。当其他公司试图复制时,往往只能复制表面的形式,而无法复制内在的成长逻辑。

举个例子,苹果公司的卓越之处不仅在于其产品设计,更在于其将硬件、软件、服务整合为生态系统的能力。许多公司试图复制苹果的零售店设计、产品发布会形式,甚至挖走了苹果的设计师,但都无法复制苹果的整体体验。因为苹果的竞争力来自30年来的持续迭代:从1984年Macintosh的图形界面,到2001年iPod的音乐生态,再到2007年iPhone重新定义手机,每一步都建立在前一步的基础上,形成独特的“苹果式创新”路径。

当真正理解“任何生命体都是自我引用的”时,我们就能以全新的眼光看待成长。不再期待直线上升的捷径,而是欣赏螺旋式前进的智慧;不再为暂时的停滞焦虑,而是积蓄突破临界点的能量;不再简单复制他人路径,而是构建属于自己的迭代循环。这或许就是生命给我们的最深刻启示:昨天的你是今天的基石,而今天的你正在塑造明天的可能。在这个永不停息的自我引用中,蕴含着成长的奥秘。

语言具有割裂性

成长之所以不可复制,还与另一个常常被人们忽视的因素——语言的割裂性有关。如果说生命体的自我引用机制揭示了成长的内在连续性,那么语言的割裂性则决定了这种连续性无法被完整传递和复制。

在信息爆炸的时代,人们渴望用最短时间获取最多“干货”,期待将复杂的商业经验浓缩成几条简单的法则。这种渴望背后隐藏着一个危险的认知误区:成功的精髓可以通过语言被完整捕获和传递。

事实远比我们想象的更为复杂。

假设你看了一场精彩的篮球比赛,球员们的每个动作都如行云流水般自然连贯:从优雅的胯下运球到突然的加速突破,从精准的背后传球到完美的急停跳投,整个过程浑然一体。第二天,当你试图向朋友描述这场比赛时,却不得不将这个有机的整体分解为一系列独立的动作片段:“他先做了一个胯下运球,然后突然加速突破,在罚球线附近急停跳投……”这种描述无论多么生动,都无法完整还原比赛的真实场景。这就是语言的本质困境——它必须将连续的现实分割成离散的符号才能表达。

在课堂上,当老师将一家企业十年的发展历程浓缩为“五个关键要素”时,学生们往往会觉得醍醐灌顶,迫不及待地想要记下来应用。但事实上,这种“干货”提炼过程已经将连续、多维的现实世界粗暴地简化为几个离散的语言符号,而忽略了动态演化的过程,就像把一首交响乐简化为几个音符,把一幅油画简化为几种颜色。

语言的割裂性在知识传递中造成了严重的信息失真。任何试图通过语言传递的经验都不可避免地丢失了现实世界的连续性与复杂性,从而注定了简单照搬必然失败的命运。

以某篮球培训机构为例,表面上看,它的模式可以被概括为“专业教练+社区渗透+线上运营”等几个要点。但实际上,这个模式的形成经历了无数次试错和调整:与某个社区中心的偶然合作带来的突破,某次家长会上的意外反馈引发的服务升级,某个教练的个性特点催生的独特训练方法……这些细节相互交织,才造就了它今时今日的发展。而当其他体育培训机构试图复制这个模式时,它们拿到的只是干瘪的框架,失去了赋予其生命力的血肉和灵魂。

同样,如果我将“帆书”的成功要素总结为“精准选书”“社群运营”“内容下沉”等几个关键词,听众会立刻觉得清晰明了。但这短短几个词的背后,是过去十年上万个足以改变平台走向的关键决策,是无数个辗转反侧的深夜和灵光乍现的瞬间。只不过,因为人们的大脑根本无法处理如此庞大的信息量,我们不得不进行简化。这种简化虽然便于传播和理解,却严重扭曲了现实的复杂性。

更值得警惕的是,人们在接受“干货”时,还会不自觉地基于自己的经验进行二次加工和“脑补”。当某位企业家说“坚持用户导向是企业可持续发展的关键”时,很多人都会根据自己的经验来理解“用户导向”的具体含义。结果,同一个词语在不同人脑海中激活的是完全不同的图景。这种理解的差异性使经验复制变得更加不可能。

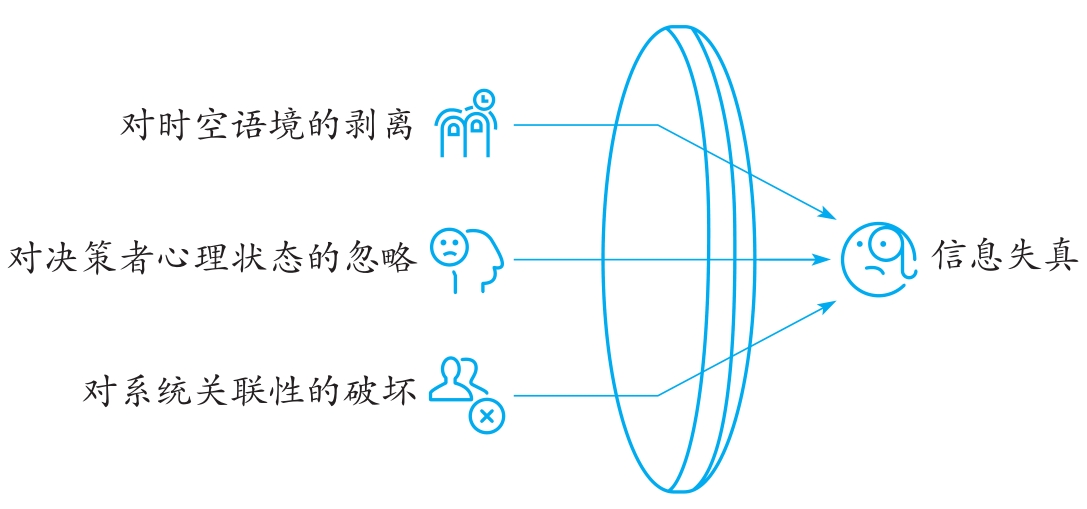

语言的割裂性带来的信息失真主要体现在三个维度,如图2-1所示。

图2-1 语言的割裂性带来的信息失真

首先是对时空语境的剥离。任何商业决策都是在特定的时间和市场环境中做出的,与具体情境密不可分。比如,亚马逊在20世纪90年代押注电商的战略选择,与其所处的互联网萌芽期、消费者习惯改变等时代背景息息相关。但当这些经验被抽象为语言传播时,情境要素被大量剥离,剩下的“干货”失去了赖以存活的土壤。就像将一棵树连根拔起后展示其枝干,看似完整,实则已失去生命力。这也是许多“最佳实践”在移植到其他企业后会失效的根本原因。

其次是对决策者心理状态的忽略。每一个商业选择背后都有一整套复杂的心理图景:直觉的闪光、权衡的煎熬、突破的喜悦、失败的恐惧……这些主观体验很难通过语言准确传递。当我们听到“当时我们果断决定转型”这样的描述时,完全无法体会决策者当时面临的压力和内心的挣扎。而这些无法言传的心理因素,恰恰是理解商业决策深层逻辑的关键。

最后是对系统关联性的破坏。任何商业成就都是多要素非线性互动的结果,各要素之间存在着复杂的协同关系。但语言必须按照线性顺序表达,这迫使我们将多维的现实压缩到一维的时间线上。这种压缩不仅扭曲了要素间的真实关联,还制造出虚假的因果关系。古希腊哲学家芝诺的阿喀琉斯悖论就是经典例证:在语言描述中,阿喀琉斯追乌龟的过程被无限分割,使英雄永远落后于乌龟;但在现实中,任何一个能正常行走的人都能轻松超越乌龟。类似地,当我们用语言拆解商业案例时,也会不自觉地认为可以将其还原为几个独立变量,而忽略了变量之间动态交织的复杂性。

基于对语言割裂性的认知回望商业史,我们会发现,商业世界的残酷与魅力在于:真正重要的东西,从来无法被完整诉说,只能在特定语境中默默生长。而所有有效的商业传承,本质上都不是知识的搬运、经验的复制,而是语境的重建。丰田生产方式的全球推广,靠的不是翻译《丰田模式》教材,而是在各地工厂培育出类似的“改善”话语场;华为引入IBM流程时,任正非强调“先僵化,后优化,再固化”,实质是通过强制实践来跨越语言理解的鸿沟。

认识到语言的局限性,我们就应该对泛滥的“干货”保持必要的警惕,更要清醒地认识到:语言是借以理解世界的工具,永远不能完全替代现实。优秀的商业实践永远是情境化的、连续的、多维的,任何试图通过语言将其简化为几条“黄金法则”的努力,都注定会丢失精髓。这并不是否定知识分享的价值,而是要理解语言传递的边界。这意味着我们要把他人经验当作灵感的火种而非信条,要把商业案例看作思考的起点而非复制的模板,要透过“干货”的表象理解背后的思维方式和决策逻辑,更重要的是,要实践优先,在真实的商业环境中检验和修正认知。

在这个意义上,理解了语言的局限性,反而解放了我们的创造力,让我们能够超越语言的框架,在实践的连续性中寻找真正的成长。

人与人的本质区别是经历的区别

在探讨成长为何无法复制时,我们还需要直面一个深刻的但很多人都没有意识到的事实:人与人的本质区别不在于知识的差异,而在于经历的不同。就像在同一环境中生长的两棵树,即使品种相同,也会因为生长过程中经历的每一次风雨、每一次修剪的不同而长得完全不同。

举个例子,有两个人是大学同班同学,他们朝夕相处四年,学习同样的课程,接受同样的教导,甚至住在同一个宿舍,但三十年后,也会成长为截然不同的两个人。一个可能成为汽车底盘设计专家,谈起悬架系统、转向机构如数家珍;另一个却转型为知识传播者,对认知心理学、教育方法论信手拈来。这种区别不是因为他们掌握了不同的书本知识,而是因为各自经历了完全不同的人生轨迹。那位汽车专家可能毕业后就进入车企,经历过数十个车型的研发,处理过无数次底盘异响的投诉;而知识传播者可能在教育培训行业摸爬滚打,面对过形形色色的学员,解决过各种教学难题。这些独特的经历塑造了他们完全不同的思维模式。

每个人的认知体系都是由无数生活片段组合而成的。童年时父母的一句无心之言,青春期遭遇的一次重大挫折,职场中某个关键的转折点,这些看似零散的经历像拼图般组合成我们独特的思维模式。心理学研究表明,人类记忆不是简单的信息存储,而是会不断重构。每次回忆某个经历时,我们都会不自觉地根据当前认知对其进行修改。这意味着我们的经历不是固定不变的,而是随着时间推移不断被重新诠释,持续塑造着我们的认知。

现代教育体系过分强调知识的标准化传递,却忽视了经历对认知的塑造作用。两个学生背诵同一段历史,一个曾在相关古迹驻足,一个只是死记硬背,他们对历史的理解深度必然不同。在工作中也是如此,参加过产品从零到一全过程的人,与只看过总结报告的人,对业务的理解根本不在同一层面。这种差异不是靠多听几场分享会就能弥补的。

经历的特殊性决定了认知的独特性。我们在听那些优秀的人分享经验时,常会陷入一个误区:以为记下他们说的每句话就能复制他们的成长路径。实际上,演讲者自己都未必能说清哪些经历真正塑造了他的判断力。就像梅西无法用语言传授他踢球的直觉,那些最关键的能力往往来自通过千万次训练形成的肌肉记忆和临场反应。真正的领悟必须通过亲身经历来获得,语言能传递的只是皮毛。

经历带来的这种特殊性还体现在更深层的认知维度上。我们对世界的理解、对价值的判断、对风险的感知,都深受过往经历的影响。一个经历过创业失败的企业家,和一个从未尝过失败滋味的职业经理人,即使掌握了相同的商业知识,在面对投资决策时的风险偏好也会完全不同。这些深层的差异,决定了为什么同样的商业策略在不同人手中会产生截然不同的结果。

更关键的是,我们的经历不仅塑造了我们的优势,也造成了我们独特的盲区。就像前文提到的那个心理学实验:让来自不同文化背景的人观看同样的场景,他们注意到的细节和得出的结论往往大相径庭。在商业决策中也是如此,一个技术出身的企业家和一个销售出身的企业家,面对同样的市场机会时,会天然地关注不同的方面,做出不同的判断。这些差异不是通过简单的知识传授就能消除的,它们是每个人独特成长路径的自然产物。

当我们试图复制他人的成长时,最大的误区就是忽视了经历带来的这种本质差异。我们看到一家企业采用了某种激励机制取得了不错的效果,就以为照搬这套机制也能获得同样的效果,却不知道这套机制之所以有效,是因为它契合了该企业特定的发展阶段、团队构成和文化氛围。就像名创优品的模仿者,能复制店面装修却复制不了叶国富对零售节奏的把握,这种把握来自他早年在小商品市场摸爬滚打的日日夜夜。

认识到人与人的本质区别是经历的区别,我们就能以更开放的心态看待成长。每个人的成长都是在自己独特经历土壤中生长出的果实,这既解释了为何成长难以复制,也为我们指明了更可靠的成长路径——尊重每个人的独特经历,在自身经历的基础上持续迭代,而非简单模仿他人的成长轨迹。

这就像优秀的艺术家从不止于模仿大师的作品,而是通过消化吸收大师的技巧,最终找到自己独特的表达方式。最有价值的成长不是成为第二个谁,而是在理解自身经历的基础上,成为第一个自己。