前面谈到,企业之所以失败,是因为核心竞争力不足。问题是,核心竞争力是一个变化的过程,为什么有的企业核心竞争力会持续下降,直至死亡,而另一些企业核心竞争力会持续提升,成为霸主呢?

核心竞争力增长的机制究竟是什么?这背后藏着企业的生死命脉。

“核心竞争力”这个词,几乎被企业和媒体用滥了,但说到对它的理解,大多并不深刻,甚至有误解的嫌疑。根据核心竞争力流派

的创始人C.K.普拉哈拉德(C.K.Prahalad)和加里·哈默(Gary Hamel)的定义:“企业的核心竞争力是企业内的集体学习能力,尤其是如何协调多样化的生产技能,并且把多种技术整合在一起的能力。”

的创始人C.K.普拉哈拉德(C.K.Prahalad)和加里·哈默(Gary Hamel)的定义:“企业的核心竞争力是企业内的集体学习能力,尤其是如何协调多样化的生产技能,并且把多种技术整合在一起的能力。”

这里首先要区分两个概念——资源和知识。按照我的定义,前者是企业掌握的、有价值的筹码,主要指有形资源;后者则是企业掌握的、有价值的认知,主要指无形资源。

按照美国管理学会院士、知名学者杰恩·巴尼(Jay B.Barney)提出的VRIO模型,真正能创造竞争优势的资源必须具有价值(value)、稀缺性(rarity)、难以模仿性(inimitability)和组织(organization)四个维度的特征。

随着商业进程的推进,越来越多的人发现,所有资源多多少少都有价值,但能满足稀缺性、难以模仿性和组织要求的资源,都是无形资源,即知识。

企业用来创造竞争优势的知识,无一不是在“专业框架”的基础上,通过“行业实践”去验证、填充、定制内容,反复创造、迭代、累积形成的。 举例来说,对于汽车行业的供应链管理,除了要有供应链管理的基础知识(专业框架),还应该理解汽车行业的生产制造、销售、交付等业务的运行规律(行业实践),两者缺一不可,而且两个部分的知识还需要相互磨合。这种知识是“时间的朋友”,是“机会主义的敌人”,天然是个慢变量,这似乎与当下相当一部分中国企业的选择天然是冲突的。

很多中国企业的选择是关注资源,它们希望能够快速获得竞争优势,于是“整合资源”成了大多数老板经常挂在嘴边的话。但其实,大多数老板理解的“整合资源”可能是个伪命题。

要真正获得资源,只有两种可能:一是把它买下来,二是自己有独特资源,让人家必须和你换。大多数处于起步期的企业,本身是缺钱、缺资源的,于是,它们最先想到的就是“融资”和“抢先发优势”。说得简单粗暴一点,大多数创业者都希望凭借自己的战略眼光和胆识,先进入一个充满无限希望的赛道,而后再引入资本,大干快上,彻底占领赛道,成为霸主。资本其实也认可这种逻辑,于是把一把飞镖(投资)往一个靶盘(某个赛道)上扔是常规动作,只要有一支飞镖留在靶盘上,也就一本万利了。这也是在一段时间里,中国资本市场(主要是一级市场)异常活跃的一个原因,这种活跃自然也造就了若干新兴赛道的泡沫。

泡沫并不一定是坏事,任何处于上升期的市场都有泡沫,泡沫本身也是繁荣的表现。但是,泡沫终究会被刺破,真正能够支撑企业持续成长的,还是它们的核心竞争力。

那些在上升期快速崛起的企业,本身是“风”吹上去的,缺乏根基。它们可能凭借概念游说资本,凭借胆识抢占先机,一时间成为万众瞩目的明星,但最终却只能被市场淘汰。大家不妨回顾一下,近几年有多少昙花一现的“流量企业”。那些在千团局、千车局、共享大战、咖啡大战中倒下的企业,哪个不是这种姿势?这种现象,是不是与前一章提及的企业的瓶颈期(死亡率最高)提前到创业前三年的数据相互印证?

剥开那些倒下的企业,我们会发现它们老板的思维方式非常一致,“套路”无比蠢萌。战略不够清晰,可以归纳为“砸钱买流量”;业务不够标准,可以归纳为“人管人”“靠手感”;组织设计不够科学,可以归纳为“为爱发电”“匪帮协作”……就连年会也开得像梁山聚义,匪气十足。

这些失败的企业也有反思,但却又都容易落入俗套,无非自己没有获得资本的信任,遭遇了强敌,没有获得能打胜仗的人才,没有快速铺开业务、形成规模等,就是没有思考过自己核心竞争力的建设问题,或者说,没有思考过组织知识的累积问题。作为创业企业,你就不能期待有资本加持、竞对弱小、人才济济、增长爆发的局面,而是应该在资本不利、竞对强悍、人才平平的局面下,还能稳扎稳打做出增长。

举例来说,你做咖啡,就应该是在一条街上面对星巴克、瑞幸、库迪的夹击,还能让门店活下去,甚至在某些维度(如流量、周转率、爆款毛利等)活得比它们更好,而且这个模式还能复制到其他的街道。能做到这一点,你才有核心竞争力,才有资格在创业之路上生存。

很多企业老板直到失败那一刻,都没有看懂这个行业,还把自己的“想当年”挂在嘴上,打扮出行业老炮的架势。事实上,他们除了只言片语的行业信息,根本没有一套方法论(知识)可以传承。

失败的企业误入歧途,甚至直到失败还不自知,关键还是对核心竞争力的理解出了问题。

核心竞争力本质上是一种组织的学习能力,其结果表现为不断增强的“组织知识”,这种知识在个人知识之上,跨越了不同的部门,深度印刻为组织记忆。

说得极端一点,企业的某种核心竞争力依赖于不同部门之间的协作,不同部门的不同员工只是系统的一个部件,他们做的事情都很简单,但合在一起就有强大的竞争力。另外,这种协作机制有极强的稳定性,某个部门或某个员工一旦有越界行为,很快会被上下游和其他有工作联系的人强行纠正。他们最好的行为模式就是“按规矩做事”,这种“明哲保身”合在一起就是“力出一孔”和“利出一孔”。

听起来如此美好,但建设核心竞争力的学习过程却很麻烦。

举例来说,某企业的竞争优势在于其超低的生产成本。换言之,该企业在生产端控制成本的能力是核心竞争力。表面上看,这种能力来自采购和生产两个部门之间的磨合协作。原材料采购和生产启动的节奏应该是高度一致而稳定的,只有如此,才能通过批量采购、运输来降低采购成本,才能通过整齐、合理的生产排期最大程度用好机器和人工,来降低生产成本。深层次看,双方对销售节奏的理解是一致的,而销售部门的节奏是稳定可预期的。反过来说,如果销售部门的节奏是混乱的,都是零散的供货需求,那采购和生产部门就会被拖累得疲于奔命,它们俩配合再默契也无济于事。

所以,一个看似“局部的”核心竞争力,实际上是“整体的”核心竞争力。但现实中,这种跨越部门的协调太难了。采购部门心想,我们按照生产部门的需求进行采购,不犯错误就行,有什么必要去预判需求、合并订单、降低成本?生产部门心想,我们按照销售部门的需求进行排产,不拖拉、不懈怠就行,有什么必要去沟通需求、提前备产、超预期交付?销售部门心想,我们哪知道市场是个什么情况,只能尽力卖东西,并告诉后面的生产和采购,要在有了订单后迅速准备好产品。我们要是提前告诉他们准备好产品,万一到时卖不出去成为库存,谁来负责?

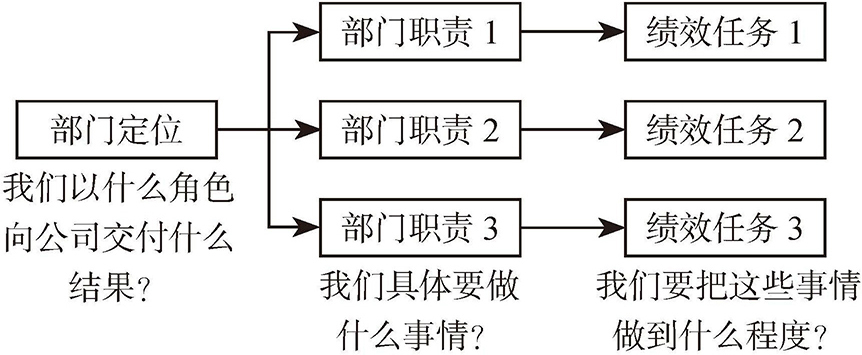

正因为每个部门都在自己的“地盘”上考虑自身利益,协调各部门的核心竞争力才很难形成。要协调它们的思想和行动,就必须有一种强力的权威来设置规则,这个权威还必须监督规则的运行。组织设计的常规操作分为以下几步(见图2-1)。

图2-1 组织设计三步法

资料来源:穆胜咨询。

一是确认各部门的定位。 定位不同,行为模式完全不同。例如,谁说你们采购部门就是按需求执行采购的?你们不对成本端的竞争力负责吗?

二是明确各部门的职责。 职责划定了工作范围,有些事做与不做,完全是两个层次的贡献水平。仍以采购部门为例,为了实现成本端的竞争力,对供应商的扶持、竞争规则的设定、分类分级的标签、定期的询价谈判、内部需求的整合、联合研发的推动等,都应该是他们工作的内容。而现在大量的采购部门,实际上只是一个需求的二传手,还以风控为由“狂踩刹车”,对企业的核心竞争力没有任何贡献。

三是锁定各部门的考核。 有了定位和职责,如果没有考核,那就依然是没有约束力的。在确认各部门职责的基础上,针对每项职责,都应该有KPI或里程碑的考核进行验证。

实际上,上述三步走完,一个企业的组织设计的主体工作也就基本完成了。当然,如果要做得更精细,那就还要把职责和考核层层下沉,最终落到各个岗位上。接下来,如果按照这种分工逻辑进行协作,那部门之间、员工之间就建立了合理的边界意识,双方的工作就开始协调在一起。或者说,如果一方越界,就会因损坏另一方的利益而招致反抗。当大家都按部就班地运行这套分工后,组织就建立了记忆,这就是组织能力。如果某类组织能力由于协调得特别顺畅而成为“长板”,那它就理所当然地成了企业的核心竞争力。

这样看来,组织设计工作对企业建立核心竞争力的确有非凡的意义。但问题是,这些工作都是要大量投入精力的“泥腿子活”,比较麻烦。面对这样的“麻烦”,绝大多数企业是选择回避的。就穆胜咨询接触过的企业来看,绝大多数在组织设计上都有明显的常识性错误。

这些企业在建设核心竞争力上是另一个路数。

它们的老板通常过高地设置了自己的目标,并形成了关于核心竞争力的“许愿清单”,简言之,就是希望自己在每个方面都具备核心竞争力。为了实现这样宏大的愿望,他们寄希望于找到诸多的强人来负责各个领域,并希望依靠他们来打造出各式各样的核心竞争力。

但问题是,强人作为空降兵进入企业之后,多半是挣扎1~2年,而后水土不服、不欢而散。双方都不满意:老板埋怨强人耽误了自己的时间,没有做出期待的成绩;强人直言老板需求不明确,决心不坚定。

那到底是谁的问题呢?我一直有个比较坚持的认知—— 甲方用不好乙方,上司用不好下属,老板用不好空降兵……都是前者的问题,因为前者掌握主动权。

具体到引入强人建设核心竞争力这个事情上,大多数老板可能存在三个问题。

其一,在开始阶段欠缺标准。

老板花大价钱引入强人,在双方握手之初,前者究竟有没有明确的交付标准?按理说,钱都花了,应该有交付标准,但实则并非如此。简单分析:如果有标准,简单试试人家,自然就可以发现他是否胜任。如果人家不符合标准,那为什么要用1~2年这么久?如果人家符合标准,那又为什么闹到最后要分手?答案很简单,绝大多数老板在引入强人时,根本就没有清晰的“标准”,只有不切实际的“愿望”。

其二,在过程阶段欠缺支持。

前面已经谈及了某项核心竞争力的形成,是穿越各个部门协调而成的。但大多数老板在引入强人时,多半都是头痛医头、脚痛医脚的思维,采购上没有优势,就招个采购总监;生产上没有效率,就招个生产总监;组织设计上太乱,就招个人力总监。把人家放到岗位上,就希望他自己找位置,自己定目标,自己找资源,自己做交付……

人家再强也是空降兵呀,根基尚浅,人脉全无,哪有穿越各部门协调资源的能力?真要在某个领域打造核心竞争力,老板要搭台,重塑组织设计,强人才能唱戏,发挥专业特长。以前面的例子来说,如果不从销售端梳理出货节奏,采购部门拿着零散的需求,再强的谈判技巧也拿不到好价格。

其三,在收尾阶段无限甩锅。

抱着强烈的期待,老板引入强人,而后强人无法施展专业,工作陷入僵局。此时,老板更应该反思自己的标准(开始阶段)和舞台(过程阶段)是否存在问题,努力纠正错误,让事情重回正轨。但他们往往会抛下一句——“所有的事不行,都是人不行”“干部就是要打胜仗”。听起来掷地有声,但实际上毫无意义。

如果按照这种逻辑,老板们期待的不是“强人”,而是“神”。

当然,能力超强的强人也的确存在,他们往往能凭借一己之力改变企业的某个领域。但是,这种强人是超级稀缺的,老板们真的能期待自己有这么好的运气吗?更大的问题是,如果他们真的帮助企业建立了竞争优势,依靠的究竟是人家的个人能力,还是企业的组织能力?如果是前者,老板真的接受吗?到那个时候,老板的胸怀真的能够容纳人家的野心吗?

在辅导企业时,我大多会问老板一个问题:“你们企业靠英雄,还是靠体系?”无论答案是什么委婉的形式,我基本都听得出“弦外之音”——大多数人更倾向前者。后来在一次某企业的战略工作坊上,老板反问我:“穆老师,您觉得该靠英雄还是体系?”

我回答:“体系保底线,英雄冲上线”。