1951到1961年,我在粤东山区的紫金县龙窝镇读小学和初中。那时无所谓考“重点”,没有很多作业,没听说过什么辅导班,上课也不紧张,课后有的是玩的时间,几乎等于“放养”。家长虽然也叮嘱好好学习,可是我很调皮,不怎么受管束。有些顽劣的琐事还是隐约记得的。上一年级,还是二年级时,某一个夏日中午,很热,我正在学校院子里疯玩呢,吵了老师的午觉。老师大吼一声,用粉笔在地上画个圈,令我站立其中,硬是顶着太阳老老实实晒了一中午。如果是现在,这个老师可能会被家长投诉,甚至要“下课”了吧?我也不恨这位老师,谁叫我吵他睡觉呢?我们的师生关系一如既往,我还是贪玩,收不住心,老师还是批评责备,我们都习以为常。

可是读到三年级,就犯上“大事”了。也是一个中午,我在圩镇上观看耍把戏的,正入神呢,突然想到下午要考试,是期末考,撒腿就往学校跑。那也来不及了。按规定这就要留级。家长只好去说情,老师也好说话,说我虽顽皮,也不笨,就还是让升级吧。到小学毕业,我的成绩还是不好,又因为患病,还休学了一年。好在那时没有什么“小升初”的竞争,一年过去,我接着读初中。

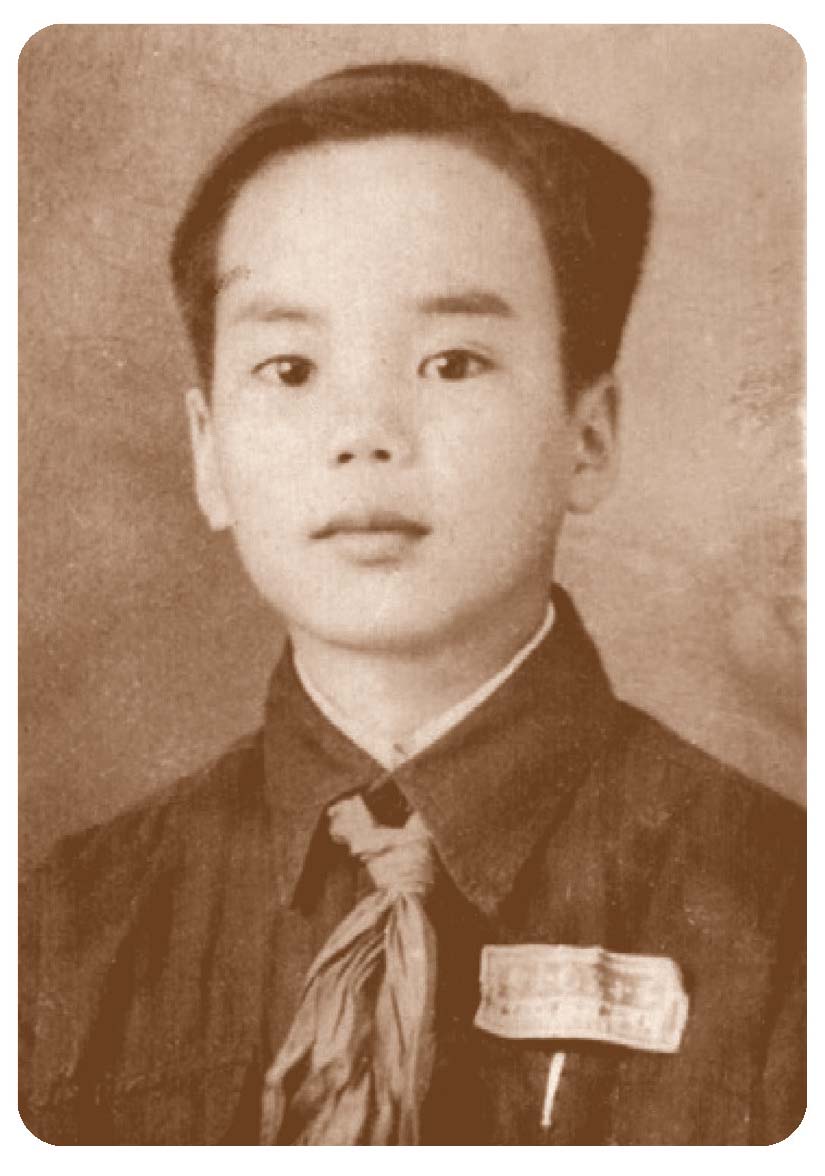

◎小学毕业照(1957年)

我的童年有些任性,成绩不好,却自由而快乐,个性得到发展。也有老师喜欢我的。记得有位姓黄的小学语文老师,上课不刻板,总是匀出时间讲故事、读小说。这倒引发了我的好奇心和兴趣。课后就自己找书来读,什么《西游记》《隋唐演义》《封神榜》《三侠五义》《薛仁贵征东》等等,都似懂非懂读过了。那时我哥哥读高中,他的语文课本不叫“语文”,就叫“文学”,选有古今中外的各种经典作品。他刚刚领到新课本,还没有包书皮呢,我就“抢”过来,几乎一口气读完了。那时我还只是四年级小学生呀。我的阅读爱好与读书习惯,就是在小学的课外阅读中很自然养成的。可惜,为我阅读“开蒙”的那位黄老师,后来被打成了“右派”。我也不懂什么是“右派”,就是纳闷,觉得这成人世界有些事情就是不公平。

回想当初,我的贪玩也是天性,是好奇心。那时向往苏联的“共产主义”,大人都说那是极好的生活,“楼上楼下,电灯电话”。我还没有见过电话(大概乡政府是有的),就依照自己想象制作一部吧。于是我在家里从一楼到三楼,钉上几十枚钉子,用我母亲缝衣服用的轴线缠绕连上,当作电线;然后在“电线”两头用纸筒做成“电话机”。这当然只是孩子的玩耍,忙活半天,却也“实现”了美好的愿想。

还有一回,我琢磨为何小座钟会滴答滴答不停地“走动”,就把座钟的零件拆了。还是没弄明白座钟“走动”的缘故,却又装不回去钟的原样,坏了。记得我还想拥有一台收音机,当然没钱买,就请一位“行家”教我装个矿石收音机。这回“成功”了,可惜只能收到吱吱哇哇的电波杂音。想着这电波说不定还是从北京发来的,也就满足了。

回头看,孩子的贪玩可能关联着其好奇心和想象力,其实挺宝贵的。可惜当年我没有条件得到适当的引导,当然也庆幸,因为是“放养”,我的好奇心没有被扼杀。一直到老年了,我还喜欢看《三体》之类的科幻作品,喜欢读点天文学,喜欢听那不太能弄懂的“量子纠缠”之类讲座,可能与我小时候的贪玩有关。

我的“变化”是在初中,特别是高中时期。1958年“大跃进”热火朝天,我上初中了,是龙窝中学。还是恋玩,迟到旷课是家常便饭,当三好学生评优秀生更不会有我的份。但有一件事极大地改变了我,那就是老师居然推选我当一家专区报纸的小通讯员。现在回想起来我还特别感谢老师。他大概发现我有些特点,喜欢写个歌谣编个街头剧什么的,所以才决定发挥我的“专长”,而不再计较我有时调皮违反纪律。这件事使我第一次静下来琢磨自己,慢慢懂得了要把劲使在“正道”上。

当了半年的通讯员,一篇新闻稿子也没有登过,倒是把写作的欲望调动起来了。当看到自己一首四行小诗真的登在《紫金农民报》上时,我是那样兴奋与自豪。到邮局去领那五角钱的稿费,好像谁都在用羡慕的目光打量自己似的。我爱上写稿投稿,刊出的机会其实不多,但能收到退稿信,也有几分得意。初中毕业时,我已经在地方报纸和《红领巾》等一些少年儿童杂志上发表多篇诗作了。我甚至整整一个暑假闷在家里,写出一篇中篇小说《悠扬的笛声》。那是以大革命时期老区的斗争生活为题材的,我并不理解和熟悉这种题材,不过是模仿峻青、王愿坚等作家的笔调,将“访贫问苦”中所得的素材加以想象虚构而成。写完后自己就觉得拿不出手,也未曾投稿。这种模仿性的写作对我的文字能力训练倒是很有好处的。几十年过去了,我还保存着这份稚嫩的稿子。

1961年,三年困难时期未结束,我考入位于县城的紫金中学高中部,难以承受的饥馑紧接着就直逼过来了。那时每个城镇户口的高中学生一个月只配给十几斤大米、一二两食油,根本没有肉食,天天都饿极了。我在学校附近一户居民家中租住(学校无寄宿),通常早上蒸一小碗米饭,划成三份,供一日三顿就着酱豆腐吃。早餐吃掉三分之一,没油水,到第二节课就饿得头昏眼花,回去提前吃掉那当午餐的三分之一,午餐又提前吃掉晚餐那三分之一,晚餐就没有饭吃了。晚上自习,只好硬挺着饿劲,实在挺不住,就弄来野菜或稻草做的糕饼填填肚子。当时许多同学都因营养不良病倒了,开会上课时常有人晕倒。为了减少活动量,有一段时间体育课也取消了。一些同学饿得受不了,或因营养不良得了水肿病,便陆续退学了。留下来的则在学校的组织下一边生产自救,养猪种菜,一边坚持读书。

尽管生活如此艰苦,却并未减弱我当文学家的念头。在困难中我总是憧憬未来,想着电影《列宁在一九一八》中的台词“面包会有的”。《钢铁是怎样炼成的》中保尔·柯察金关于“人的一生应当怎样度过”那段名言,还有阿·托尔斯泰《苦难的历程》中关于人生要“在清水里泡三次,在血水里浴三次,在碱水里煮三次”那句话,我都当作座右铭,激励自己奋斗,要上大学,走向更广阔、博大的世界,为改造社会做点事业。我除了上好课,完成作业,还争分夺秒挤时间读更多的书。我在用两块半钱租来寄住的那间潮湿发霉的小屋里做着自己的文学梦。在昏黄的煤油灯下,我如饥似渴地读书。读书使我忘记了饥饿,使我感到精神上的满足与超越。

高中三年,我不像初中那样凭兴趣去写作投稿了,而是接受比较完整的教育,打好学文科和写作的基础。课外,我找来一大堆有关哲学、历史、逻辑学、修辞学、古代汉语,甚至天体物理等方面的书,闷头苦读。有很难懂的书也找来读,比如康德的哲学,似懂非懂中激发了理论的兴趣。

我按计划选读了上百本课外书,先是读概论性常识性的,如杨伯峻的《文言语法》,巴人的《文学论稿》,还有《中国文学史》《外国文学史》,等等,以期对各学科轮廓有所了解,然后再读更加专门化的书,如一些断代史、文学家专题研究等。其中不少是大学的教程,我当时读起来比较吃力,但力求认真细读,目的很明确,就是扩大知识面,同时阅读大量的中外文学名著。那时中华书局出一种古诗文活页文选,两分钱一薄本,几乎每出一本都要买来看的。有的书我采用快读法,连滚带爬地读,有时一天就读一部长篇,主要获取直观的整体审美感受,了解各种不同的创作风格与体式。快慢结合的两种读书法为我打下了一个较好的文科知识基础,直到今天,我还经常同时使用这两种不同的阅读方法。

紫金中学的副校长叶启青,支持我成立鲁迅文学社,并出版壁报。把自己写的诗文抄录到壁报上,那种满足感不亚于报刊上的发表。紫金中学一度文风鼎盛,与这位校长的鼓励有关。我的语文老师是钟川先生,做过记者,读书很多,知识面很宽,很令我崇拜。他的宿舍有一书柜,里边摆满了《安娜·卡列尼娜》《白痴》《草叶集》等名著,每次到老师宿舍,摸一摸那些书脊,都挺美的,既羡慕又向往。老师介绍我们读一些名著,还重视指导写作。他几乎每星期都对学生作文进行讲评。钟川老师似乎并不关心考场上如何应付,也不去猜题,而总是很有针对性地评讲我们写作中常见的问题,希望我们打好写作的“底子”。我的一些作文经他细心批改,哪儿欠缺,哪儿不错,哪儿可以变通,至今还有印象。老师还常为一些喜欢文学的同学“开小灶”,指导我们将阅读、欣赏与写作结合起来。记得《青春之歌》出版后,学校只购得两本,只好撕开来一张张贴到布告栏上,每贴几张,我们就挤到布告栏下去读,边读边讨论开来。从文学形象、艺术特点、作品思想意义一直到人生观等问题,有时争论得面红耳赤,老师则将这种阅读、讨论引导到作文之中,我们写成了一些颇有生气的文章,参加报刊上的讨论。我因此对文学评论写作有了兴趣,记得有一年紫金花朝剧团演出历史剧《冰娘惨史》,我还写过一篇万余字的评论,挺勇敢地给剧团的导演送去。导演大概从未得到过这种评论,也很是惊奇。

现在的年轻朋友常用更现实而怀疑的眼光去看我们那一代的单纯与理想主义,有时他们可能很难理解。不管怎样,我确实是在理想的激励下发奋读书,度过那艰难的岁月的,那时我很充实。小学时期养成了好读书的习惯,中学时期开始懂得用功,用理想召唤自己,锻炼毅力和专注力。虽然我读中小学时处于非常政治化的年代,但身心发展还是比较正常的。中小学的学习生活在相当程度上为我后来的学业奠定了基础,决定了我人生道路的选择。我至今常迷恋琴江河畔和紫金山下的读书生活。

此文大约写于1990年,曾收入《100个博士的少年情》一书,少年儿童出版社1996年出版。2025年3月28日修改补充

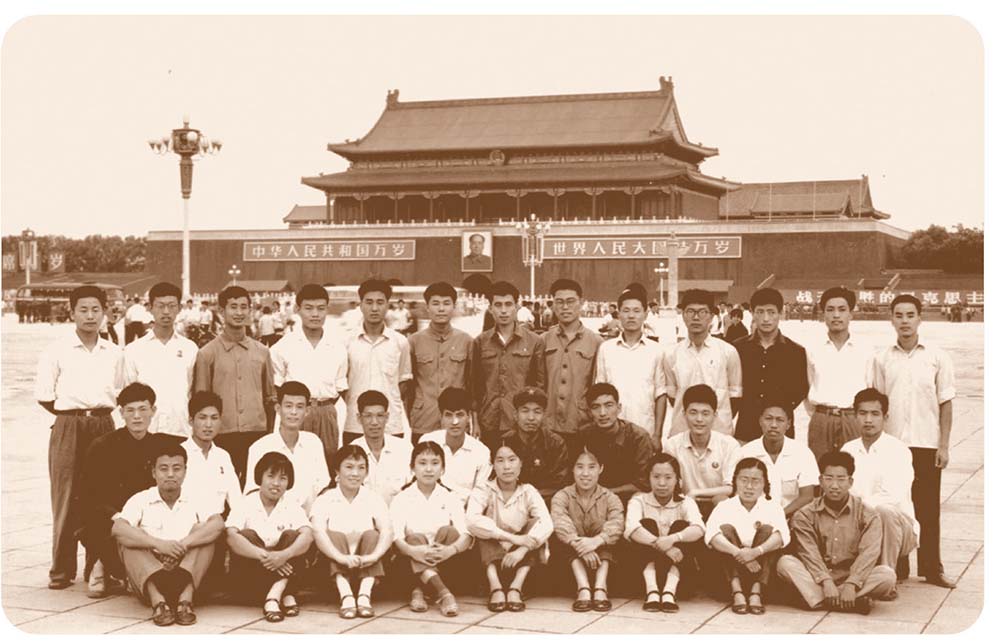

◎中国人民大学本科毕业照(1969年)