雷火灸是由多种中药、艾绒配制而成,结合灸具使用的一种灸法。它具有药力峻、火力猛、灸疗面广、渗透力强为特点的一种中医操作方法。

1.各种痛症:痛经、三叉神经痛、头痛、坐骨神经痛、牙痛等。

2.五官疾病:近视、散光、弱视、干眼病、变应性鼻炎、慢性喉炎等。

3.呼吸系统:感冒、慢性支气管哮喘、肺气肿、慢性支气管炎等。

4.消化系统:急慢性肠炎、胃炎、消化性溃疡、慢性胰腺炎、腹胀、便秘等。

5.内分泌系统:甲状腺功能亢进症、糖尿病、痛风、更年期综合征、阳虚等。

6.神经系统:面神经炎、多发性神经炎、肋神经痛、失眠、眩晕等。

7.妇科疾病:盆腔炎、不孕症、月经不调、闭经、腺肌症等。

8.皮肤科疾病:荨麻疹、湿疹、带状疱疹、冻伤、神经性皮炎、疣、白癜风、斑秃、银屑病、阴虱病等。

9.肿瘤科疾病:止痛、失眠、放化疗后胃肠道反应。

1.眼外伤、青光眼(眼底出血期)禁用。

2.心脏病、呼吸衰竭禁用。

3.哮喘、高血压发作期禁用。

4.不明原因内出血者禁用。

5.孕妇腰骶部和腹部慎用。

6.糖尿病末梢神经损伤者慎用。

7.高热患者慎用。

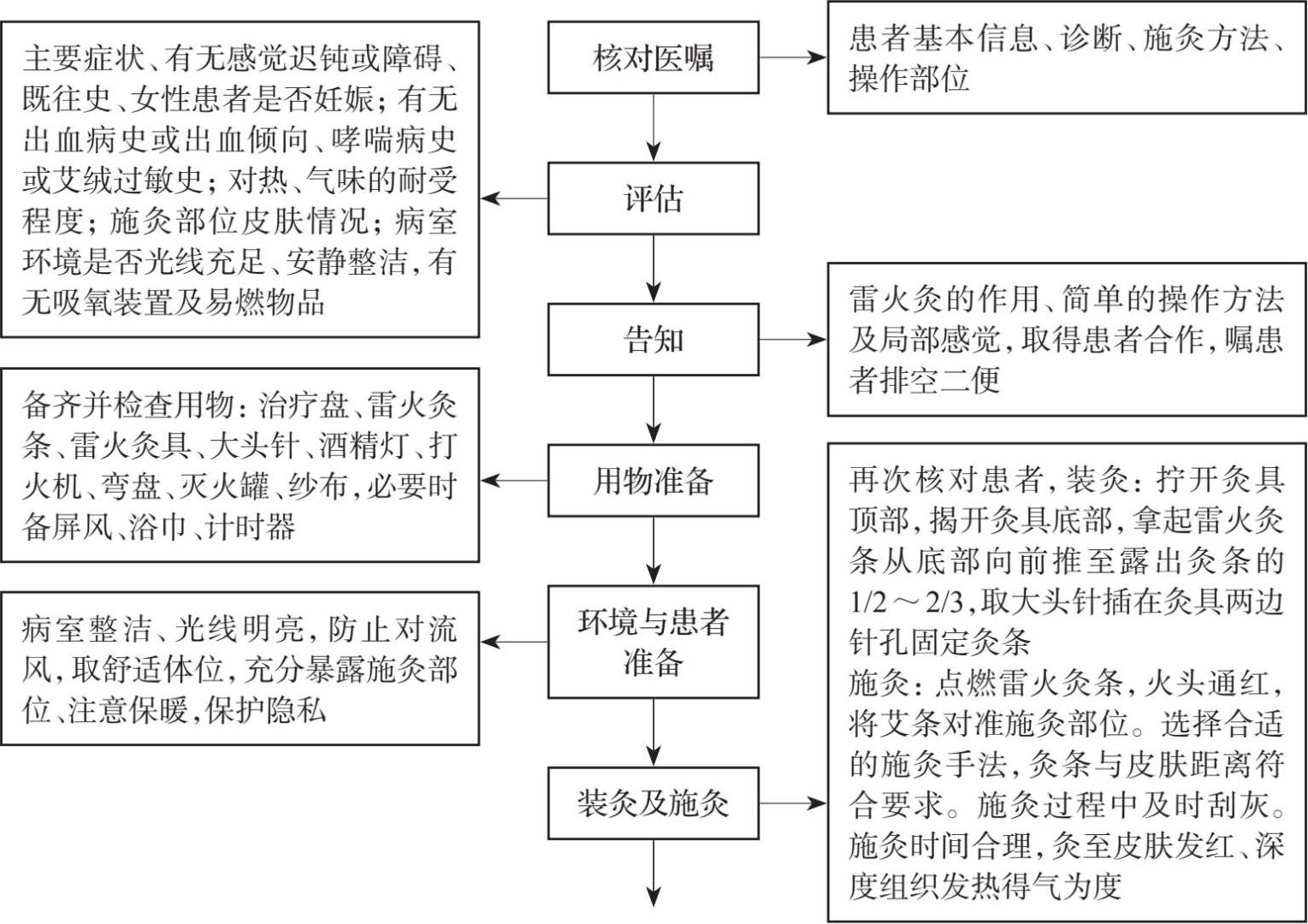

1.主要症状、有无感觉迟钝或障碍、既往史及女性患者是否妊娠。

2.有无出血病史或出血倾向、哮喘病史或艾绒过敏史。

3.对热、气味的耐受程度。

4.施灸部位皮肤情况。

5.病室环境是否光线充足、安静整洁,有无吸氧装置及易燃物品。

1.雷火灸的作用、简单的操作方法及操作时间。

2.施灸前嘱患者排空二便。

3.局部皮肤发红不起疱、感觉温热为正常现象,若施灸过程中患者出现灼热、疼痛,或有头昏、眼花、恶心、颜面苍白、心慌出汗等不适时,及时告知护士。

4.施灸过程中如需改变体位,请告知护士。

治疗盘、雷火灸条、雷火灸具、大头针、酒精灯、打火机、弯盘、灭火罐、纱布,必要时备屏风、浴巾、计时器。

1.核对患者基本信息、医嘱,评估患者,做好解释。

2.备齐用物,携用物至床旁。

3.协助患者取合理、舒适的体位。

4.遵医嘱确定施灸部位,充分暴露施灸部位,注意保暖及保护隐私。

5.施灸。拧开灸具顶部,揭开灸具底部,拿起雷火灸条从底部向前推至露出灸条的1/2~2/3,取大头针插在灸具两边针孔固定灸条,撕开灸条前端包装纸,点燃灸条,火头通红,将灸条对准施灸部位。选择合适的施灸手法施灸。

6.灸至得气为度

(1)补法得气:雷火灸距皮肤3~5 cm,施灸时间5~10分钟,皮肤慢慢地呈现淡红色红晕或肌肉软组织逐渐柔软,皮肤温度增加,此为补法得气。

(2)泻法得气:雷火灸距皮肤1~2 cm,施灸时间0.5~1分钟,皮肤出现红晕或皮温急剧增加,患者有刺痛感呈现,此为泻法得气。得气后为1壮,必须用手触摸被灸处皮肤,降低皮温后再重新反复施灸。

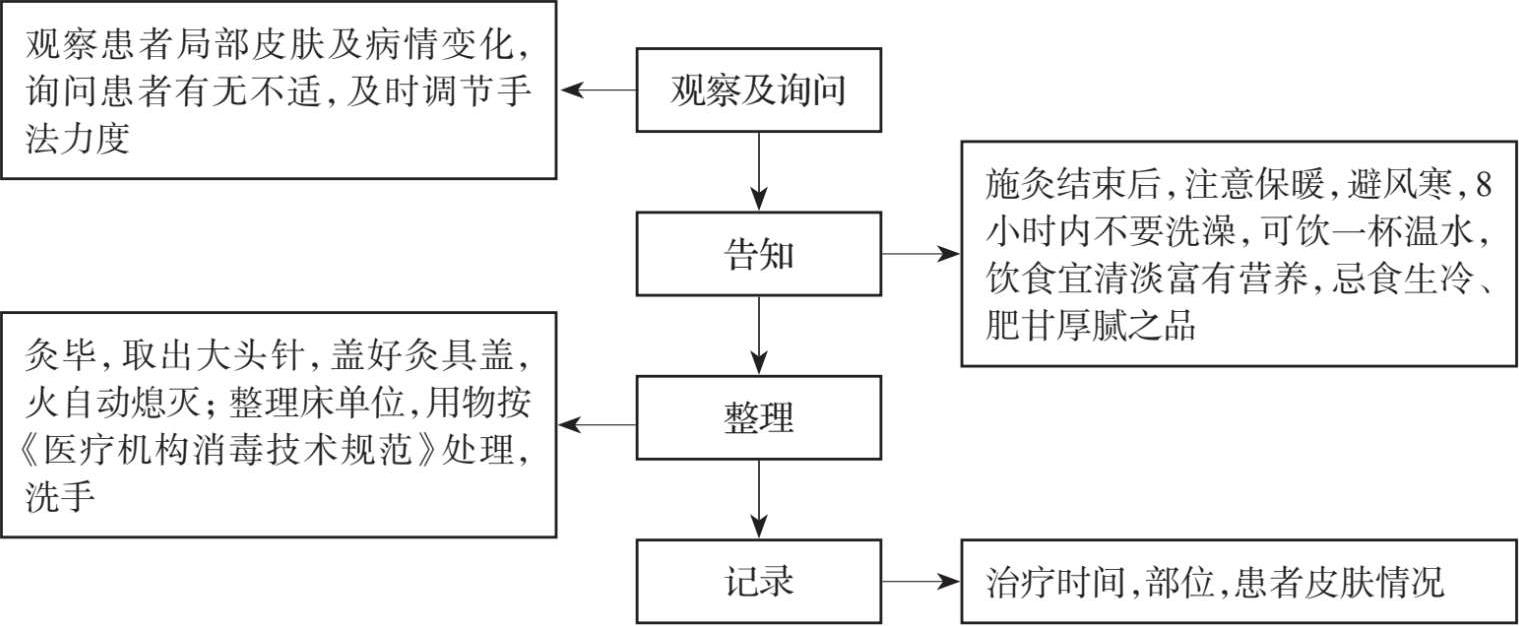

7.施灸过程中注意观察局部皮肤及病情变化,询问患者有无灼痛感,随时调整施灸距离,及时刮灰,防止艾灰脱落,造成烧伤皮肤或毁坏衣物。

8.施灸结束,观察患者皮肤情况,必要时纱布轻拭皮肤,协助患者穿衣,安排舒适体位,评估疗效。

9.取出大头针,盖好灸具盖,静置2小时以上,使灸火彻底熄灭。

1.雷火灸属于火热灸法,它具有强烈的热效应,应视病情而定宜或不宜施灸。对体质虚弱、神经衰弱的患者,治疗时火力宜小、时间不宜过长。精神紧张者应先消除其顾虑。空腹或饱餐后1小时不宜施灸。

2.用灸时,应保持红火,及时刮灰、吹灰;火头应与皮肤保持适当距离,以患者能耐受为度,切忌火头接触皮肤,以免烫伤。注意用火安全,避免火灾发生。

3.灸条燃烧接近底端时停止使用,此时大头针不能稳固固定灸条,避免灸条掉落烫伤患者皮肤。

4.施灸时,若配合按摩手法,疗效更佳。

5.如局部皮肤出现水疱,直径≤1 cm,局部表皮完整,无明显渗液时,应注意保持水疱完整性,使其自然吸收,可在3小时内进行冷疗,冷疗时间不低于20分钟;如水疱直径>1 cm,或表皮破损、渗液明显,宜用无菌针头刺破水疱,无菌剪刀修剪疱皮,保留水疱边缘皮肤,创面可涂抹抗生素软膏防止感染,定期换药,直至结痂自愈。

1.雀啄灸法:雷火灸火头对准应灸部位或穴位、火头距离皮肤1~2 cm,形如鸡啄米、雀啄食,为泻法。

2.小回旋灸法:雷火灸火头对准应灸的部位或穴位,根据病情需要,火头距离皮肤1~5 cm,做固定的圆弧形旋转,旋转直径1~3 cm。顺时针方向旋转用于泻法,逆时针方向旋转用于补法。

3.螺旋灸法:雷火灸火头对准应灸部位中心点,逐渐由小而大,可旋至碗口大小,反复使用由小而大的操作方法,顺时针方向螺旋形旋转,多用于泻法,逆时针方向多为补法。

4.横行灸法:雷火灸火头悬至病灶部位之上,根据病情需要,火头距离皮肤1~2 cm为泻法,3~5 cm为补法,灸时左右摆动,摆幅为5~6 cm。

5.纵行灸法:雷火灸火头悬至病灶部位之上,根据病情需要,火头距离皮肤1~2 cm为泻法,3~5 cm为补法,灸时火头沿人体纵轴上下移动。

6.斜行灸法:雷火灸火头悬至病灶部位之上,根据病情需要,火头距离皮肤1~2 cm为泻法,3~5 cm为补法,火头斜行移动,此方法常用于治疗鼻炎等病症。

7.拉辣式灸法:操作者用左手三指平压躯干软组织,向中心线外侧移动,在躯干(肢体)部操作者平压肢体软组织,向远端移动。雷火灸距离皮肤2 cm,保持红火,随着操作者的手在患者皮肤上熏烤。每个方位每次拉动距离不少于10 cm,拉动次数为3~5遍为佳。

8.摆阵法:用单、双孔或多孔斗式温灸盒,根据患者不同病情在患者身体部位用两个或两个以上的温灸盒平形、斜形或丁字形摆出横阵、竖阵、斜阵、丁字阵等。

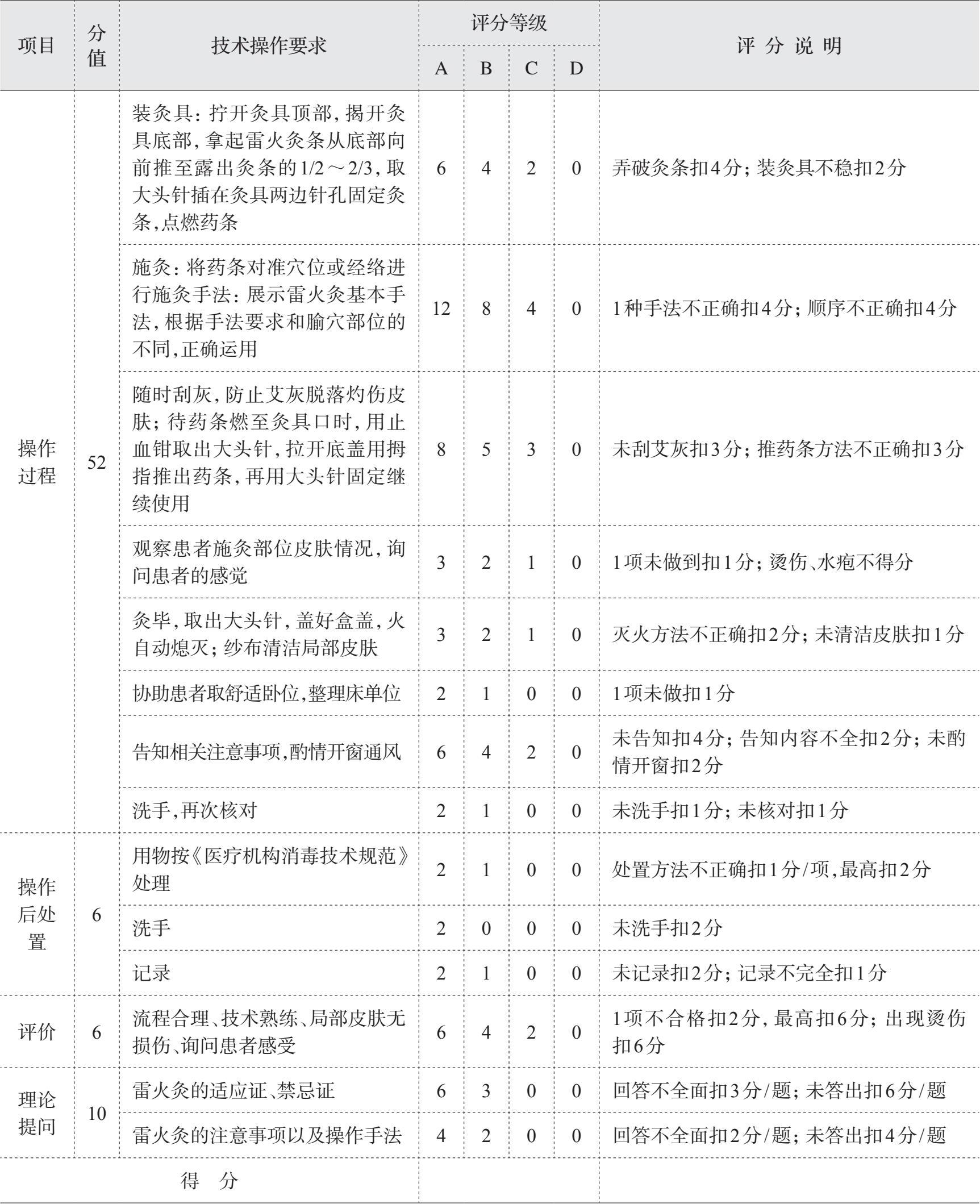

续表