脐灸是在肚脐(神阙穴)上隔药灸,利用肚脐皮肤薄、敏感度高、吸收快的特点及通五脏六腑、联络全身经脉的功能,发挥穴位、艾灸、药物、面碗等多重作用来治疗疾病的一种操作方法。

1.内科疾病:胃痛、痞满、泄泻、痢疾、纳呆、小便不通、腹水、水肿、黄疸、自汗、盗汗、惊悸、失眠等病症。

2.男科疾病:遗精、滑精、阳痿、早泄。

3.妇科疾病:妇女月经不调、痛经、崩漏、带下、滑胎、不孕等疾患。

4.外科疾病:痹证以及诸痛症。

1.凡属实热证或阴虚发热者,不宜施灸。

2.空腹或餐后1小时左右不宜施灸。

3.严重的糖尿病、高血压、肾功能不全、截瘫、偏瘫、脊髓空洞等感觉神经功能障碍的患者。

4.对艾绒过敏者。

5.皮肤溃疡、不明肿块或有出血倾向者、反应迟钝者禁用。

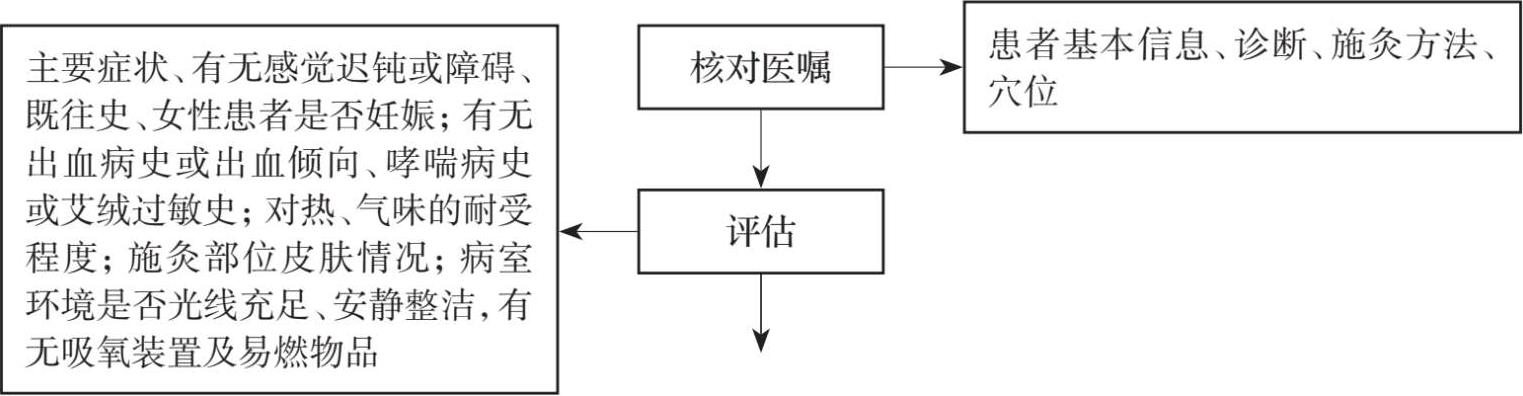

1.主要症状、有无感觉迟钝或障碍、既往史、女性患者是否妊娠。

2.有无出血病史或出血倾向、哮喘病史或艾绒过敏史。

3.对热、气味的耐受程度。

4.施灸部位皮肤情况。

5.病室环境是否光线充足、安静整洁,有无吸氧装置及易燃物品。

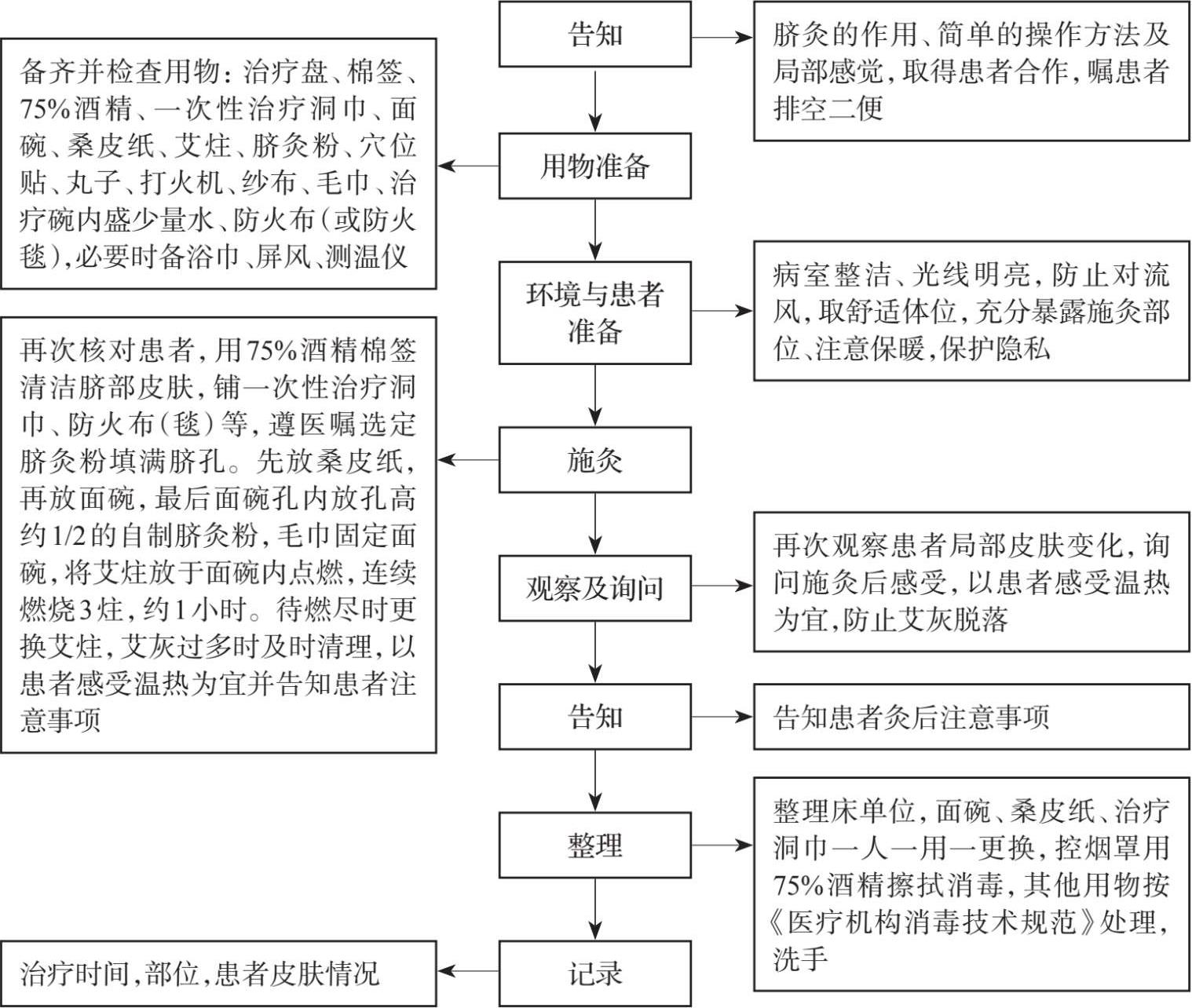

1.脐灸的作用、简单的操作方法及操作时间。

2.施灸前嘱患者排空二便。

3.施灸过程中出现头昏、眼花、恶心、颜面苍白、心慌出汗、烫感、灼痛等不适现象,及时告知护士。

4.施灸后如出现轻微咽喉干燥、大便秘结、失眠等现象,无需特殊处理。

5.个别患者灸后局部皮肤可能出现小水疱,无需处理,可自行吸收。如水疱较大,遵医嘱处理。

6.灸后注意保暖,饮食宜清淡。

治疗盘、棉签、75%酒精、一次性治疗洞巾、面碗、桑皮纸、艾炷、脐灸粉、穴位贴、丸子、打火机、纱布、毛巾、治疗碗内盛少量水、防火布(或防火毯),必要时备浴巾、屏风、测温仪。

1.核对患者基本信息、医嘱,评估患者,做好解释。

2.备齐用物,携用物至床旁。

3.协助患者取仰卧位,充分暴露施灸部位,必要时屏风遮挡,保护患者隐私。

4.用75%酒精棉签对脐部进行常规消毒,并在脐部周围铺一次性治疗洞巾。

5.取自制脐灸粉填满脐孔。

6.放8 cm×8 cm桑皮纸,桑皮纸中间留与脐大小相等的空洞。

7.放置面碗,面碗制作方法:将面粉100g+水40 mL和匀,制成直径约8 cm、高约5 cm的面碗,面碗底部开孔。

8.面碗孔内放孔高约1/2的自制脐灸粉。

9.放艾炷,艾炷直径约3.8 cm、高约4.5 cm,艾炷底部中央留一空洞,直径约1 cm。

10.点燃艾炷,共燃3炷,每炷约15分钟,全程约1小时。

11.治疗过程中随时询问患者感受,以免发生烫伤。

12.灸后用穴位贴固封脐中药粉,4~6小时后自行揭下,清洁脐部及周围皮肤。

1.脐孔内常有污垢,应用脐疗时,一般应先用75%酒精棉签对脐部进行常规消毒,以免发生感染。

2.注意室温的调节,保持室内空气流通,但应避免对流风,施灸过程中会出现淡淡的中药燃烧的气味。

3.施灸期间,告知患者不要随意改变体位,以免烫伤。

4.密切观察患者皮肤情况,询问患者有无不适,保证安全。

5.施灸完毕,用穴位贴固封脐中药粉,4~6小时后自行揭下,温水清洁脐部,注意保暖。

6.选择合适的防火布(或防火毯)、必要时备测温仪,保证治疗安全。

7.如局部皮肤出现水疱,直径≤1 cm,局部表皮完整,无明显渗液时,应注意保持水疱完整性,使其自然吸收,可在3小时内进行冷疗,冷疗时间不低于20分钟;如水疱直径>1 cm,或表皮破损、渗液明显,宜用无菌针头刺破水疱,无菌剪刀修剪疱皮,保留水疱边缘皮肤,创面可涂抹抗生素软膏防止感染,定期换药,直至结痂自愈。

续表