葫芦灸是用药粉、艾条、葫芦完美搭配,采用道家古代葫芦灸法,依托葫芦特殊的形状质地,将药艾气化后的高密度能量聚于要调理的病灶部位,药乘艾之功,艾借药之效,达到治疗疾病目的的一种操作方法。

1.乾灸:肾脏保养、腰肾部疾病、抵抗力差、腰膝酸软、记忆力下降、四肢冰冷、肾虚、有更年期症状者。

2.坤灸:妇科及胃肠道疾病,如痛经、宫寒、宫颈炎、附件炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿、不孕不育、胃炎、便秘、腹泻等。

3.经脉灸:类风湿关节炎、强直性脊柱炎、腰椎间盘突出症、骨关节炎等风湿病及骨关节病。

1.腰部、膝关节、脐部等有损伤的部位,有过大创伤的部位、炎症者禁用。

2.空腹、过饱、醉酒、极度疲劳和月经期间应慎施灸。

3.孕妇的腹部和腰骶部,不宜施灸。

4.实热证、阴虚发热者慎用,如高热、高血压危象等。

5.某些传染性皮肤病、昏迷、抽搐或身体极度衰竭、形瘦骨立等禁灸。

6.对艾叶过敏者、经常性的皮肤过敏者慎灸。

7.无自制能力的人,如精神病患者等禁灸。

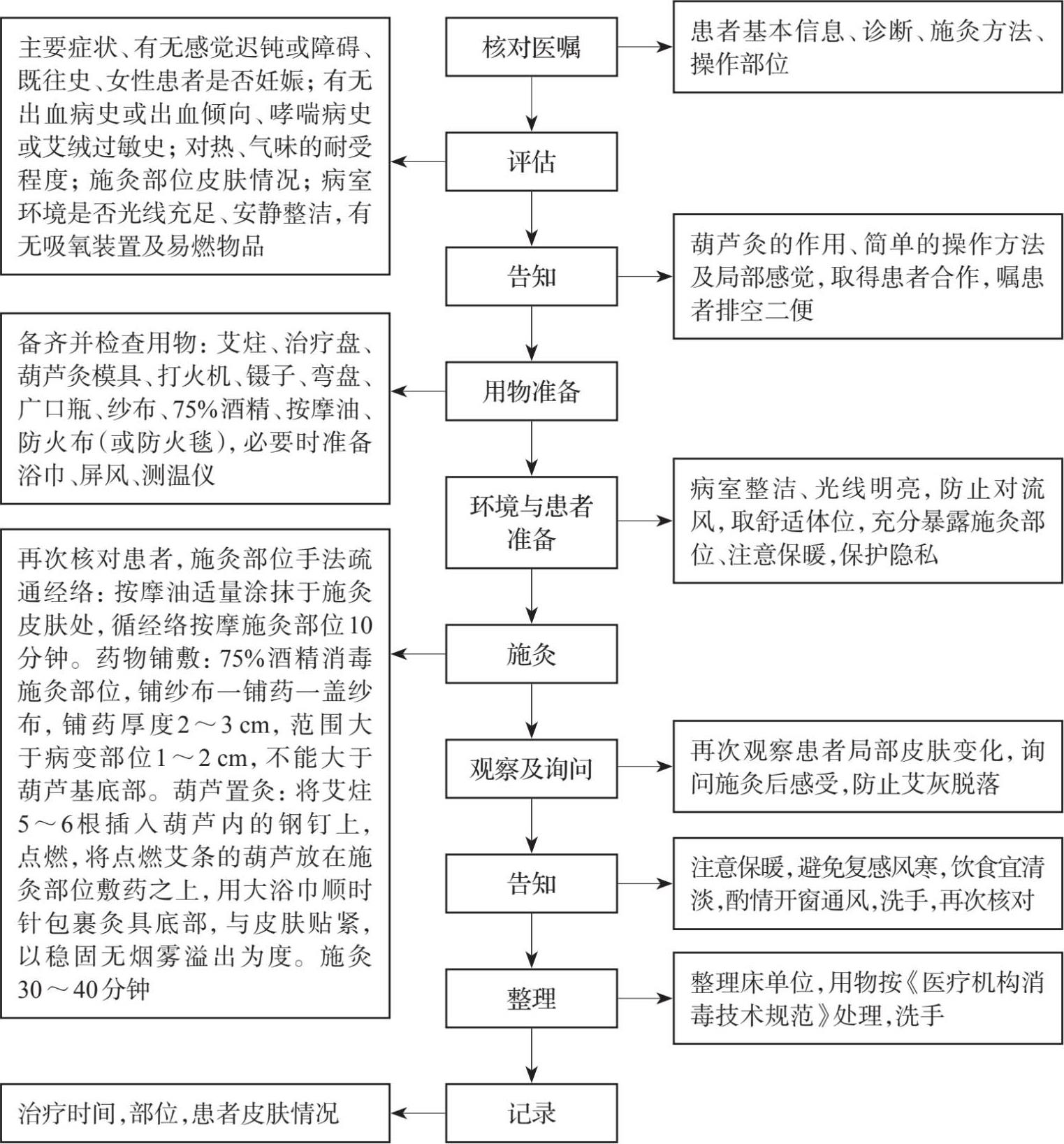

1.主要症状、有无感觉迟钝或障碍、既往史、女性患者是否妊娠。

2.有无出血病史或出血倾向、哮喘病史或艾绒过敏史。

3.对热、气味的耐受程度。

4.施灸部位皮肤情况。

5.病室环境是否光线充足、安静整洁,有无吸氧装置及易燃物品。

1.葫芦灸的作用、简单的操作方法及操作时间。

2.施灸前嘱患者排空二便。

3.施灸过程中出现头昏、眼花、恶心、颜面苍白、心慌出汗等不适现象,及时告知护士。

4.施灸后如出现轻微咽喉干燥、大便秘结、失眠等现象,无需特殊处理。

5.个别患者艾灸后局部皮肤可能出现小水疱,无需处理,可自行吸收。如水疱较大,遵医嘱处理。

6.灸后注意保暖,饮食宜清淡。

艾炷、治疗盘、葫芦灸模具、打火机、镊子、弯盘、广口瓶、纱布、75%酒精、按摩油、防火布(或防火毯),必要时准备浴巾、屏风、测温仪。

1.核对患者基本信息、医嘱,评估患者,做好解释。

2.备齐用物,携用物至床旁。

3.协助患者取合理、舒适体位。

4.遵照医嘱确定施灸部位,充分暴露施灸部位,注意保护隐私及保暖。

5.施灸部位手法疏通经络:按摩油适量涂抹于施灸皮肤处,循经络按摩施灸部位10分钟。腹部按摩手法:抚摩、运八卦、叠掌揉、推经络、点穴。

6.药物铺敷:75%酒精消毒施灸部位,按铺纱布—铺药—盖纱布顺序,铺药厚度2~3 cm,范围大于病变部位1~2 cm,不能大于葫芦基底部。

7.葫芦置灸:将艾炷5~6根插入葫芦内的钢钉上,点燃,将点燃艾条的葫芦放在施灸部位敷药之上,用大浴巾顺时针包裹灸具底部,与皮肤贴紧,以稳固无烟雾溢出为度。施灸30~40分钟。

8.施灸过程中询问患者有无不适。

9.观察皮肤情况,如有艾灰,用纱布清洁局部皮肤。

10.开窗通风,注意保暖,避免对流风、开空调。

1.注意室温的调节,保持室内空气流通,但应避免直接吹风,施灸过程中会出现淡淡的中药燃烧的气味。

2.施灸期间,告知患者不要随意改变体位,以免烫伤。

3.治疗过程中应有专人负责,及时调换底座的高低面,以免烫伤患者皮肤,询问患者有无不适,保证安全。

4.治疗结束后,嘱患者缓慢坐起,饮适量温开水,休息片刻再外出,注意避风保暖,4小时后方能洗澡。

5.同时灸几个穴位时,应遵循先灸腰背,后灸腹部。

6.根据施灸部位,选择合适的防火布(或防火毯)、必要时备测温仪,保证治疗安全。

7.如局部皮肤出现水疱,直径≤1 cm,局部表皮完整,无明显渗液时,应注意保持水疱完整性,使其自然吸收,可在3小时内进行冷疗,冷疗时间不低于20分钟;如水疱直径>1 cm,或表皮破损、渗液明显,宜用无菌针头刺破水疱,无菌剪刀修剪疱皮,保留水疱边缘皮肤,创面可涂抹抗生素软膏防止感染,定期换药,直至结痂自愈。

续表

续表