任脉灸是在任脉上施以灸法,利用经络、腧穴、药物、艾绒等多种因素的综合优势,发挥协同作用的一种操作方法。

1.内科疾病:胃炎、食欲不振、消化不良、腹泻、失眠、焦虑、多汗、肥胖症。

2.外科疾病:胆囊炎、十二指肠炎、前列腺肥大、前列腺炎、直肠炎、结肠炎、膀胱炎、尿路感染。

3.妇科疾病:附件炎、盆腔炎、痛经、月经不调、不孕症、黄斑等。

1.凡属实热证或阴虚发热者,不宜施灸。

2.空腹或餐后1小时左右、极度疲劳、对灸法恐惧者,应慎施灸。

3.皮肤溃疡、有不明肿块或有出血倾向者、反应迟钝者禁用。

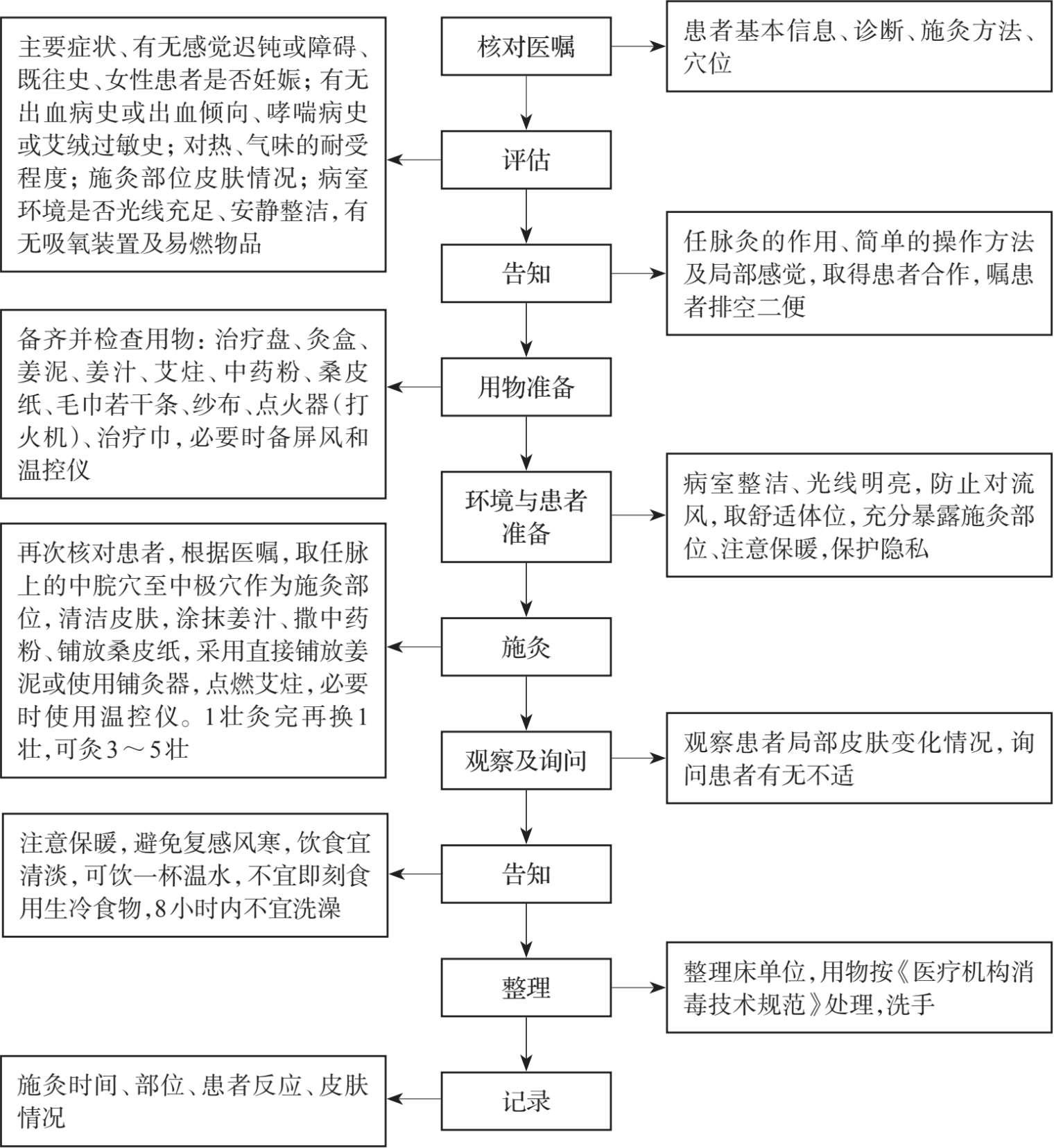

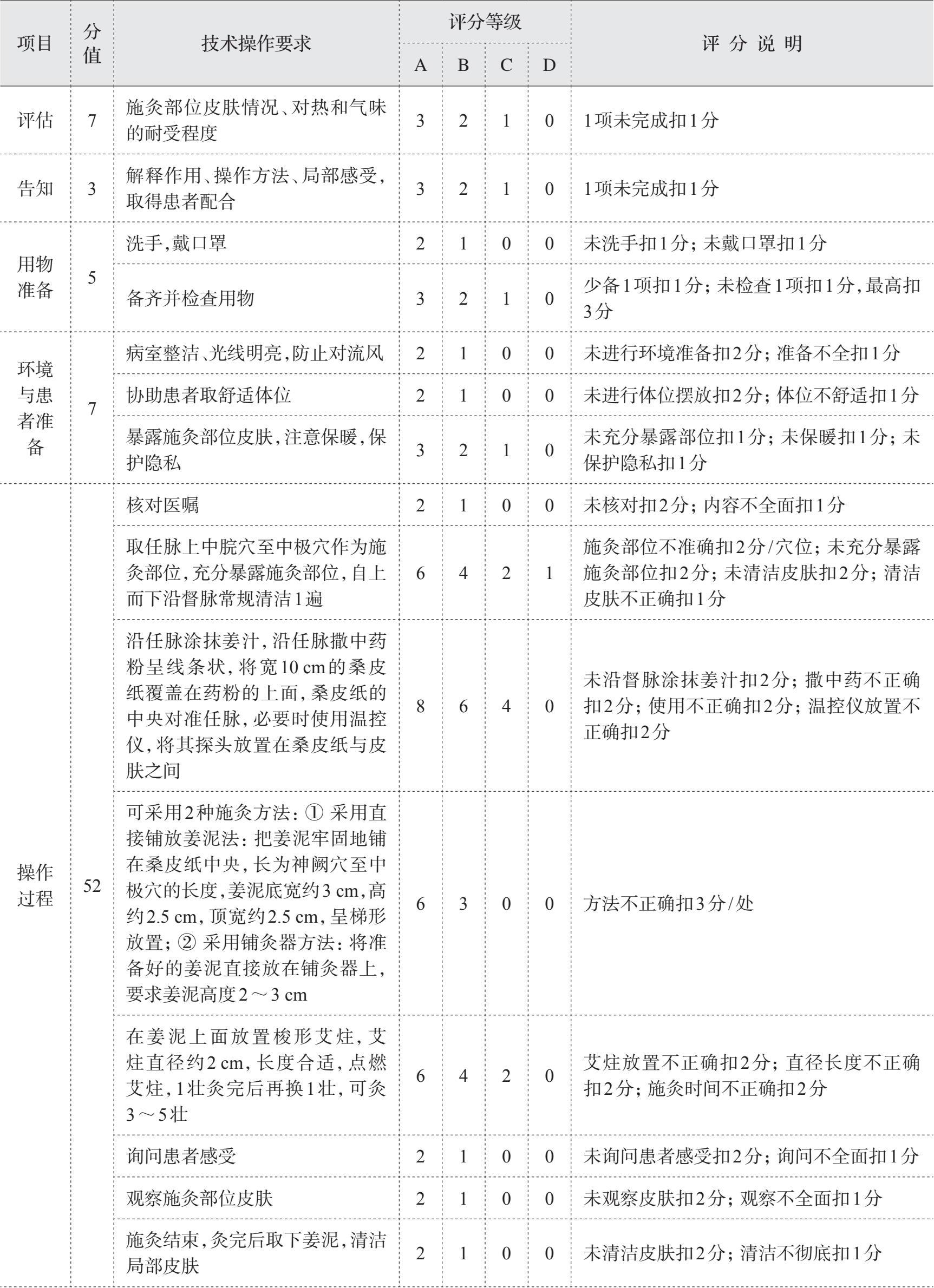

1.主要症状、有无感觉迟钝或障碍、既往史、女性患者是否妊娠。

2.有无出血病史或出血倾向、哮喘病史或艾绒过敏史。

3.对热、气味的耐受程度。

4.施灸部位皮肤情况。

5.病室环境是否光线充足、安静整洁,有无吸氧装置及易燃物品。

1.任脉灸的作用、简单的操作方法及操作时间。

2.施灸前嘱患者排空二便。

3.施灸过程中出现头昏、眼花、恶心、颜面苍白、心慌出汗等不适现象,及时告知护士。

4.施灸过程中不宜随便改变体位以免烫伤。

5.施灸后若皮肤出现微红灼热属正常现象。灸后注意保暖,施灸前后勿过饥过饱,饮食宜清淡。

治疗盘、灸盒、姜泥、姜汁、艾炷、中药粉、桑皮纸、毛巾若干条、纱布、点火器(打火机)、治疗巾,必要时备屏风和温控仪。

1.核对患者基本信息、医嘱,评估患者,做好解释。

2.备齐用物,携用物至床旁,必要时用屏风遮挡。

3.协助患者取合理舒适体位,充分暴露施灸部位,注意保护隐私及保暖。

4.取穴:取任脉的中脘穴至中极穴作为施灸部位。

5.清洁局部皮肤。

6.涂抹姜汁:沿任脉的中脘穴至中极穴涂抹姜汁。

7.撒中药粉:沿任脉的中脘穴至中极穴撒中药粉。

8.敷盖桑皮纸:将宽10 cm的桑皮纸敷盖在药粉的上面,桑皮纸的中心对准任脉。

9.必要时使用温控仪,将其探头放置在桑皮纸与皮肤之间,便于监测施灸过程中的温度变化。

10.点燃艾炷,采用合适的施灸方法进行施灸。

11.更换艾炷:1壮灸完后再换1壮,可灸3~5壮,以患者局部皮肤红晕不起疱、感觉温热无灼痛感为宜。

12.观察:施灸过程中,密切观察患者病情及施灸部位皮肤情况,询问患者有无灼痛感等不适,观察艾炷有无脱落。

13.任脉灸结束后,取下姜泥,清洁局部皮肤,观察艾炷是否燃尽,未燃尽要正确熄灭余火。协助患者整理衣着,安置舒适体位。

14.整理用物,通风,洗手,记录。

1.空腹及饱餐后不宜施灸。

2.对糖尿病、感觉障碍的患者,需谨慎控制施灸强度,以免发生烫伤。

3.施灸过程中患者如出现头晕、眼花、恶心、心慌、面色苍白、出冷汗等不适现象,应立即停止操作,取平卧位,通知医生,积极配合处理。治疗结束后,应嘱其缓慢坐起,并在治疗床上静坐5~10分钟,以免出现体位性眩晕而摔倒。

4.如局部皮肤出现水疱,直径≤1 cm,局部表皮完整,无明显渗液时,应注意保持水疱完整性,使其自然吸收,可在3小时内进行冷疗,冷疗时间不低于20分钟;如水疱直径>1 cm,或表皮破损、渗液明显,宜用无菌针头刺破水疱,无菌剪刀修剪疱皮,保留水疱边缘皮肤,创面可涂抹抗生素软膏防止感染,定期换药,直至结痂自愈。

1.直接铺放姜泥:把姜泥牢固地铺在桑皮纸中央,要求姜泥底宽约3 cm,高约2.5 cm,顶宽约2.5 cm,长为中脘穴至中极穴的长度,呈梯形放置。在姜泥上面放置梭形艾炷,艾炷直径约2 cm,适合姜泥长度。

2.使用铺灸器:将准备好的姜泥直接放在铺灸器上,要求姜泥高度2~3 cm,上面再铺一层艾绒捏成的艾炷,直径约2 cm,长度应适合铺灸器。

续表

续表