阿育吠陀理论认为人体由五大基本元素(pancha mahabhutas)、三种生理实体(doshas,维持和调节人体的生物能量)、七大身体组织(dhatus)、人体排泄物(malas)和消化之火(agni,负责消化食物和新陈代谢)组成。这些物质和能量对人体循环系统(srotas)以及器官正常功能产生影响。阿育吠陀认为宇宙中所有物质形态都是由构成人体的五大元素构成。据说,人体所摄取的物质,例如食物和草药,会显现在物质的味觉(rasa)、特性(gunas)、效力(virya)以及经人体消化与新陈代谢后所产生的味觉中(vipaka)。阿育吠陀的基本概念来自《阇罗迦本集》和《八支心要本集》 [4,5] 。

阿育吠陀认为生命由物质身体(sarira)、感官(indriya)、情志(sattva)、灵魂或有意识的元素(atma)组成。这种对生命的理解方式根植于自然法则中。根据阿育吠陀的理论,掌管自然现象最重要的法则之一就是宏观世界与微观世界之间的连结。这一法则认为人类的生命就是一个小宇宙,始终与大宇宙(宏观世界)不断相互作用。

阿育吠陀医学认为人类个体之间的相互依赖和宇宙所有外在的物质都源于同一个法则,那就是世间万物本质上都是由五大基本元素(pancha mahabhutas)组成的,即气、火、土、空、水。按照阿育吠陀医学的说法,健康就是当这五大基本元素的数量和质量都处于一种完美的平衡状态。这五大元素是构成宇宙的基本要素。五大元素的概念有助于人们理解生理学、病理学和药物代谢动力学。这些是最小的元素,构成了有生命和无生命物质。任何生命体都是五大元素相互作用下的结果。根据五大元素理论,五大元素的不同属性相互结合产生了整个物质宇宙(包括人体)。下面将对这五大元素进行详细说明。

空:空元素(akasha mahaboota)是意识层面的最初表达方式,没有空间,物质便无法存在。空元素主要感官是听觉,主要属性是无阻力。空元素存在于人体内和宇宙虚空之处,能传导声音,任何事物经过都不产生阻力,空元素无处不在,光滑、细微、轻柔,无摩擦力。任何与空元素具有相似特性的饮食或草药都会提升人体内空元素的能量。

气:气元素(vayu mahaboota)从空元素而来。气元素的主要感官是触觉。由于气元素从空元素而来,所以气元素也具有声音属性。气元素轻盈、干燥、细微、移动、透明、粗糙,主要属性是移动性。气掌管人体运动,使人体保持干燥。任何与气元素具有相似特性的运动或饮食都会提升人体内气元素的能量。

火:火元素(agni mahaboota)从气元素而来。火元素的主要感官是视觉。火元素同时具备空元素的听觉和气元素的触觉。火元素的主要属性是炎热。火元素炎热、剧烈、强烈、干燥、光亮。任何与火元素具有相似特性的食物、运动或草药都会提升人体内火元素的能量。

水:水元素(aapa mahaboota)从火元素而来。水元素的主要感官是味觉。水元素同时具有空元素的听觉、气元素的触觉和火元素的视觉。水元素的主要特点是流动性。水元素湿润、凝结、黏着、凉爽、柔软、油腻。任何与水元素具有相似特性的食物和草药都会提升人体内水元素的能量。

土:土元素(pritvi mahaboota)从水元素而来。土元素的主要感官是嗅觉。土元素同时具有空元素的听觉、气元素的触觉、火元素的视觉和水元素的味觉。土元素的主要特点是粗糙。土元素坚实、密实、稳定、厚重、坚硬、沉闷、缓慢。任何与土元素具有相似特点的食物、运动和草药都会提升人体内土元素的能量。

生理实体(doshas,亦称体液)分为两类:身体(体风素、胆汁素、黏液素)和心理(刺激性和惰性)。在身体和心理建立一个轴,促进思想与身体神经系统、内分泌系统和免疫系统互相交感,无缝结合。其中有任何一种体液发生了变化,其他部分就会出现异常。每一种体液都有某种特征(gunas)和功能(karmas),并且需要在身体内达到一定的量(pramana),身体便会处于健康状态。

阿育吠陀医学的核心概念就是三体液理论。该理论认为人体有三种体液或三种生理实体,掌管着人体运动、新陈代谢和生理活动。体液从细胞层面决定着人类寿命长短,维持体内的动态平衡。每一个有生命的物种都具备独有的三体液组合(体风素、胆汁素、黏液素)。五大元素(气、火、土、空、水)则存在于每一组动态生理实体中,一种生理能量主要由两种元素构成,从而确定其性质,例如,体风素(空和气)、胆汁素(火和水)、黏液素(水和土)。

人体的这三种生理能量与生俱来,掌管着整个生命所要历经的生老病死。体液充满整个身体,某些特别的器官或身体部位是体液主要聚集的地方。例如,体风素主要位于大肠、骨盆、大腿、耳朵、骨骼和触觉器官(皮肤);胆汁素主要位于小肠、胃、血液、眼睛、皮肤、汗腺、淋巴和津液;黏液素主要位于胸部、喉、头部、咽或食管或胰腺、所有关节、胃、津液、脂肪、鼻子和舌头。

体风素掌管人体内各种运动和所有生命功能,包括控制呼吸和言语、协调身心、排泄废物、运输身体所需元素、调节肠蠕动等。胆汁素掌管人体消化、新陈代谢和转换功能,尤其是维持体温,保持身体柔软,让皮肤有光泽,主视力、味觉、胃口、口渴、智力和勇气。黏液素主要负责身体的合成代谢、稳定性和力量感,主要包括维持关节稳定、身体润滑度以及身心抗压能力。

每种体液都各有特色,具备各自的结构、生理和心理属性。体风素干燥、轻盈、寒冷、粗糙、细微、移动。胆汁素油腻、剧烈、炎热、光亮、扩散、流动、刺激。黏液素湿润、寒冷、厚重、沉闷、黏着、柔软、密实和静态。

每种体液都分为五种类型,五种类型的体风素分别是:① 生命气(prana vata),位于头部,主要在胸部和喉部流动。生命气是呼吸中心的功能单位,掌管人的感官和运动器官、思想、智力和意识。生命气还负责调节吸气、吞咽、打喷嚏和咳痰。② 上行气(udana vata),位于胸部,主要在鼻子、脐部、喉咙和气管里流动。上行气负责言语行为,掌管能量、热情、肤色/面色和记忆。③ 遍行气(vyana vata),位于心脏,遍行全身。遍行气负责控制行走、弯曲、肢体伸展、眨眼和打呵欠。④ 平行气(samana vata),位于消化之火(胃和小肠)附近,主要在腹腔内流动。平行气负责营养的消化和吸收。⑤ 下行气(apana vata),位于肛管,主要在膀胱、生殖器、大腿、骨盆流动。下行气负责排便排尿、射精、月经和分娩。

五种类型的胆汁素分别是:① 消化胆汁素(pachaka pitta),位于胃和大肠,负责消化吸收食物,滋养其他类型的胆汁素。② 血液胆汁素(ranjaka pitta),位于肝、脾、胃和小肠,负责合成血红素,增加血液的红色。③ 信息胆汁素(sadhaka pitta),位于心脏,维护情志活动和智力,实现愿望。④ 视力胆汁素(alochaka pitta),位于双眼,掌管视力。⑤ 皮肤胆汁素(bharajaka pitta),位于皮肤,维持皮肤健康、光泽。

五种类型的黏液素分别是:① 胸部黏液素(avalambaka kapha),位于胸部,滋养其他类型的黏液素。② 胃部黏液素(kledaka kapha),位于胃,主要在胃肠道里分泌黏液,帮助润湿食物。③ 味觉黏液素(bodhaka kapha),位于舌头,增强味觉。④ 头部黏液素(tarpaka kapha),位于头部,滋养所有感觉器官。⑤ 关节黏液素(shleshaka kapha),位于各个关节中,维持关节的稳定性。

在一年中的不同季节,体液会发生变化。例如,体风素在夏季末更易增加,胆汁素在秋季更易增加,黏液素则在春季更易增加,都超过了体液平衡的水平。如果人的饮食和生活方式无法根据季节变化顺时调整,加上不健康的饮食习惯和生活方式,导致体液增加,最终就会出现疾病症状。下文介绍了导致每种体液增加的原因。

1.体风素 过多食用苦、涩、辛味食物;过多食用冷、干和清淡的食物;进食时间不正确;食用过少富含营养的食物,斋戒;压抑身体自然的冲动;入睡时间晚;说话过于大声;运动过度;长时间旅途颠簸;天气潮湿、阴雨。

2. 胆汁素 过多食用咸、辛、酸味食物;摄入过多酒精饮料和烫、辣、油炸食物;因过于悲伤、恐惧、生气而导致进食减少以及缺少睡眠;在太阳下暴晒,在火边停留的时间过久。

3. 黏液素 过多食用甜、酸、咸味食物;食用过多油腻、冰冷、重口味、甜、黏糊的食物;久坐、白天睡觉;食用过多肉食、重口味或含油食物、牛奶;饮食过量。

以上所提到的原因会导致体液持续增加,到一定程度时,情况就会变得严重,达到所谓“激惹”状态。体液也会下降,到一定程度时,就会低于人体平衡状态的水平。下文将对体液增加后(加重)、被刺激后(焦虑)和减少后(耗损)出现的迹象和症状进行简要说明。

1.体风素增加 表现为消瘦、皮肤黑色素沉淀、喜热、颤抖、肠胃气胀、便秘、身体和内脏虚弱、失眠、多语、眩晕、悲伤、嗓音沙哑、皮肤干燥。

2. 体风素被刺激 表现为器官脱垂、上睑下垂、器官扩张、跳痛、麻木、疲倦、疼痛、刀割样疼痛、阻塞引起的滞留、全身酸痛、肌肉收缩、器官变圆、颤抖、脱水、四肢异常运动、干燥、海绵状萎缩、搏动、覆盖感、僵硬、口中有涩味、皮肤出现蓝色或深红色色斑。

3. 体风素减少 表现为行动迟缓、言语减弱、懒惰、感觉器官功能减弱、神志不清和黏液素增加所致的疾病。

4. 胆汁素增加 表现为皮肤、粪便、尿液和眼睛呈黄色,食欲增加、口渴、易怒、怕冷、睡眠减少、神志不清、失去力量、器官虚弱。

5. 胆汁素被刺激 表现为灼烧感、皮肤发红、体温升高、化脓、出汗、大量分泌物、坏疽、昏迷、口中有酸味和辛味、皮肤变色(白色或黑色皮肤除外)。

6. 胆汁素减少 表现为体温降低、消化能力减弱、皮肤失去光泽。

7. 黏液素增加 表现为厌食、多涎、懒惰、沉重、面色苍白、体温降低、疲倦、咳嗽、呼吸困难、无精打采、嗜睡、关节无力。

8. 黏液素被刺激 表现为身体和大便不通畅、坚硬、变粗,阻塞、潮湿、沉重、水肿、瘙痒、消化不良、寒冷、多眠、口中有咸味或甜味、面色苍白、慢性疾病。

9. 黏液素减少 表现为头晕、胃部空虚感、心悸、关节无力、皮肤干燥、灼热感、过度口渴、虚弱和睡眠减少。

透彻了解每种体液存在的主要部位、功能,以及增加和减少后出现的症状,对理解致病原因和治疗效果有重要的意义。

健康和疾病直接反映人的身心体液是否处于平衡状态。合理饮食、运动以及和谐的生活方式有助于平衡各种体液能量。当三种体液的数量(pramana)、性质(gunas)和功能(karmas)恢复并处于平衡状态时,人就会获得健康。

阿育吠陀医学中,体质表型又称为生物心理学特性,指的就是初生体质(prakriti)。指人的身心特质经过结合后产生的先天平衡状态,每个人都有各自独特的初生体质特点。这些特质在母体受孕时就产生了,并与个体的基因表达模式相关。基因表达模式塑造了每个人的机体、心理和情绪,以及结构特点、生理功能、新陈代谢特性、个性特征和疾病易感性(免疫力)。个体的初生体质反映了他/她的基本特点。这决定了个体在身体、心理和情绪方面的调节能力,并能促进个体应对来自内部或外部的刺激,所有这些都成为影响个体衰老的因素。阿育吠陀医学看待健康和疾病的核心就在于体液和初生体质之间的微妙平衡关系。阿育吠陀医学认为,初生体质的形成与个体在母体受孕之时体内所含的体液多少有着密切联系。同时,也需要考虑到外部影响因素,例如母体子宫内的环境、父母的饮食和生活方式或习惯等。阿育吠陀医学经典文献认为初生体质所具有的特征与基因起源有关,也与其依赖于先天特征和外部因素之间的相互作用有关 [6] 。

初生体质分为七种类型,分别是:体风素、胆汁素、黏液素、体风素—胆汁素、胆汁素—黏液素、体风素—黏液素、平衡质(sama)。

1.体风素初生体质 皮肤和指甲干燥、粗糙;脚底和手掌出现裂纹;关节在运动时发出咔嚓声;身体消瘦或憔悴;肌腱和静脉突出;牙齿不整齐;头发和胡须脱落;头发干燥、粗糙,末端分叉;眼睛干涩。

2. 胆汁素初生体质 中等身材;自觉体温过高;过早出现白发和皱纹、秃顶;有许多黑痣;体臭;指甲、眼白、舌头、上颚、四肢、手掌和脚底呈铜色;热情;眼睛充血。

3. 黏液素初生体质 体型魁梧,肌肉紧实;皮肤柔软光滑,质地细腻;眼睛大,睫毛浓密;眼球呈白色;卷曲的黑发;前额、胸部和手臂突出。

4. 混合初生体质 混合体质结合了几种不同体液的特点。体风素—胆汁素、胆汁素—黏液素、体风素—黏液素分别具有两种体液的特点,平衡质体质则具有均衡的三种体液的特点。

阿育吠陀治疗取得显著疗效,需要清楚了解患者初生体质,包括知晓患者易患哪些疾病,例如,黏液素初生体质的患者易患黏液素类型的疾病(如呼吸系统疾病)。因此,医生应建议患者不去接触任何会加重黏液素含量的因素。

精子和卵子的质量、母体受孕时的季节、受孕时父母的饮食和生活方式、母体受孕期间的生活方式和饮食等 [7] 。

研究人员对各种初生体质进行评估,以判断是否可以根据测量情况和生物化学性质的变量(如血清胆固醇、血糖和血型)对初生体质分类。此外,还研究了不同初生体质类型的全基因组表达。

初生体质不仅包含身体层面,还包含心智层面的特质。阿育吠陀认为三种基本特质(gunas)存在于宇宙万物中,包括身体与心智,有纯质(sattva,悦性)、激质(rajas,激性)、暗质(tamas,惰性)之分。激质和暗质是影响心智的两种对立特质,这一点与体液相同,当激质和暗质过多时,就会扰乱心智状态。纯质是最佳的平衡状态。个体的心智(manas)由其在母体中受孕时占比最多的特质决定。

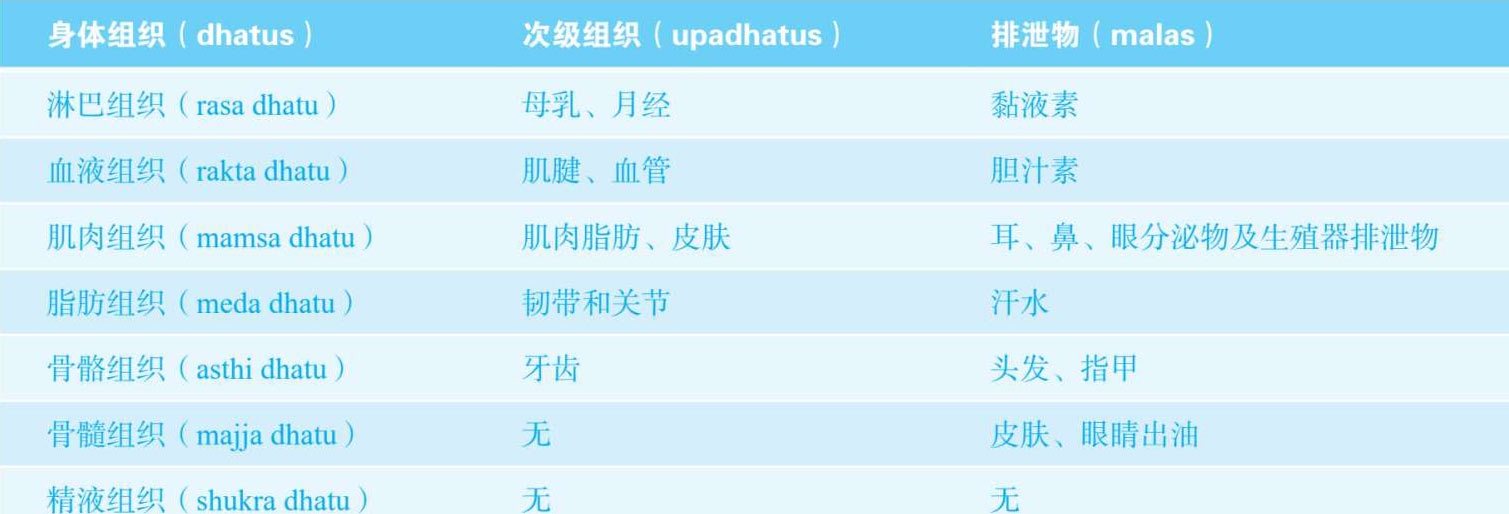

身体组织(dhatus)是指身体中的七种基本组织,包括血浆/淋巴(rasa)、血液(rakta)、肌肉(mamsa)、脂肪组织(meda)、骨骼或骨组织(asthi)、骨髓/神经组织(majja)以及生殖组织(shukra)。“dhatu”一词的意思是“辅助身体的或身体基本构造的东西”。身体的主要结构(尤其是各个器官)都是由这七种身体组织和七种次级组织(updhatus)按不同比例构成的。一旦身体组织的比例或原本正常的平衡状态发生变化,就会引发疾病。只要这七种身体组织的产生和营养处于正常的状态,人就能保持健康。

每种身体组织具备的主要功能:① 血浆/淋巴组织(rasa dhatu),滋养身体所有其他组织。② 血液组织(rakta dhatu),为所有身体功能输送重要能量。③ 肌肉组织(mamsa dhatu),覆盖身体所有其他组织。④ 脂肪组织(meda dhatu),为身体所有组织起到润滑作用。⑤ 骨骼或骨组织(asthi dhatu),支撑身体。⑥ 骨髓/神经组织(majja dhatu),填充骨骼。⑦ 生殖组织(shukra dhatu),生育。

下面罗列了当每一种身体组织增加或减少时的症状及体征。

(1)增加:胸部不适、多涎。

(2)减少:胸痛、震颤、麻木、过度口渴、身体干燥、疲倦、嗜睡、对声音的耐受性差。

(1)增加:皮疹、脾肿大、脓肿、皮炎、痛风、出血过多、肿瘤、牙龈增厚、黄疸、皮肤变色、消化能力下降、昏迷,眼睛、皮肤和尿液发红,嗜血,静脉扩张。

(2)减少:喜欢酸冷食物、静脉曲张、皮肤干燥、皮肤失去光泽。

(1)增加:宫颈肿瘤,宫颈和其他淋巴腺肿大,甲状腺和腹部肿大,宫颈肌肉、大腿、颈部、嘴唇、阴茎、手臂肥大,臀部显得肥大且肌肉发达。

(2)减少:臀部、颈部、腹部、嘴唇、胸部、小腿消瘦,器官干燥和疼痛,嗜睡,关节疼痛,器官无力,血管曲张。

(1)增加:精神错乱,稍做运动后气喘吁吁,臀部、乳房、腹部和背部松弛,皮肤油腻,咳嗽,呼吸困难,体臭。

(2)减少:关节疼痛、嗜睡、虚弱、消瘦、腹部缩小、腰部麻木、脾肿大、关节麻木、身体干燥、喜欢油腻和肉类食物。

(1)增加:骨骼生长过快、牙齿过多。

(2)减少:体毛、头发、胡须、指甲、牙齿脱落,疲倦,关节无力,骨骼疼痛,牙齿和指甲易折断,身体干燥。

(1)增加:眼睛和身体感到沉重,关节溃疡不愈合。

(2)减少:骨质疏松、骨骼薄弱、因体风素加重而导致骨病、精液减少、关节疼痛和麻木。

(1)增加:形成精液结石、精液过多、性欲增强。

(2)减少:虚弱、口干、苍白、疲倦、嗜睡、阳痿、不射精、睾丸和阴茎疼痛、性功能下降、过早射精、精液稀少、精液带血。

淋巴组织(rasa dhatu)直接由食物在消化过程中获得的营养(ahara rasa)形成。新陈代谢过程中产生的火能量(rasadhatwagni)对淋巴组织进一步加工,生成血浆和淋巴,遍行全身,同时生成后续的血液组织(rakta dhatu)的成分。这些成分(rasadhatwagni)新陈代谢中的火能量完成淋巴组织向血液组织的转化。其他组织形成的过程也是按照以下步骤逐步完成:首先形成第一级淋巴组织,然后形成第二级血液组织,一直到形成最后一级精液组织为止。

在形成身体组织的过程中,会产生次级组织(upadhatus)和排泄物(malas)。表 1-2 罗列了次级组织和排泄物与各种身体组织之间的联系。

表 1-2 在身体组织形成过程中产生的次级组织和排泄物

一般来说,体液失衡会反映在身体组织所掌管的部位上,从而产生与体液相关的疾病。例如,典型的体风素疾病与血液相关,典型的胆汁素疾病与骨骼相关,而典型的黏液素疾病则与血浆相关。不过,任何一种体液都可以进入身体各个组织,导致各类疾病发生。

所有身体组织的本质精华被称为活力素(ojas)。活力素是身体的生物体能、活力和免疫力的来源,决定个体的精力和抵抗力。“ojas”一词意为“闪耀、明亮、充满光泽”。活力素遍布全身,主要位于心脏。就其特性而言,活力素泛着白光,有一点微黄和微红,具有寒冷、油质、柔软、顺滑、稳定、甜美、厚重、黏糊、清冽等特性。

在阿育吠陀的文本中,提到两种活力素:根本活力素(paraojas),位于心脏,有八滴。若丧失这八滴活力素,人会立刻死亡。次要活力素(aparaojas),遍布全身。大约一个拳头(10 ~15 mL)的量。人体细胞、组织和器官的所有活动都需要活力素。如果活力素减少或缺失,身体组织将无法正常发挥功能。活力素增加会让人感到心情愉悦,身体强壮,更精力旺盛。

受伤、过度劳累和情绪波动(如愤怒、悲伤、恐惧和担忧)都会导致活力素失调,进而导致疾病。这些疾病包括:活力素位移(ojo visramsa),是指活力素离开自身所在部位。症状包括疼痛、面色晦暗、关节脱位、没有活力、体液紊乱。活力素干扰(ojo vyapat),是指活力素受到一种或多种体液的干扰。症状包括消瘦、消耗性表现、消化力弱、疲惫、体风素水肿、裂开一样的疼痛、多眠、嗜睡、困倦、头晕、昏厥。活力素减少(ojo kshaya),顾名思义,活力素减少症状包括虚弱、疲惫、面色晦暗、皮肤干燥、消化之火偏弱、恐惧、感觉和运动系统紊乱、思维障碍、失明、肌肉萎缩、昏厥、妄想、谵语、意识丧失,甚则死亡。

“mala”一词的意思是“脏的、不洁净的”,是指身体的排泄物。身体会产生两种排泄物:一种是食物消化后的排泄物(ahara malas),另一种是身体组织的排泄物(dhatu malas)。食物消化后的排泄物包括粪便(purisha)、尿液(muthra)和汗液(sweda)。根据阿育吠陀的理论,只要这些排泄物正常排出体外,人体就会很健康。排泄物对人体生理功能的正常运作非常重要,人体过度排泄甚至会导致死亡。排泄物处于失衡状态时的体征和症状:① 粪便增加的体征和症状:胀气、胸腹两侧沉重、疼痛。② 粪便减少的体征和症状:胃贲门部位和背部疼痛、肠道疼痛,由于体风素积聚在胸腔与背部两侧引起的转移性疼痛。③ 尿量增加的体征和症状:膀胱刺痛、排尿不尽感、尿量增加、排尿次数增多、胀气。④ 尿量减少的体征和症状:排尿疼痛、尿液变色、严重口渴、口干、膀胱刺痛、尿量减少、尿中带血。⑤ 出汗增多的体征和症状:出汗过多、皮肤有异味、瘙痒。⑥ 出汗减少的体征和症状:体毛脱落、麻木、皮肤干裂、感觉异常、出汗减少或无汗。

消化之火(agni)负责消化吸收所有进入身体的食物,主要位于胃肠道(kostha)和身体各个组织(dhatus)中。当消化之火的功能失衡时,就会产生疾病。消化之火对人的寿命和健康至关重要。它除了具有消化和代谢的功能,还掌管着感官知觉、智力功能以及转化吸收心理和情绪状态。消化之火能够促使胃肠道、肝脏及身体各个组织产生各种酶。人体中含有 13 种不同的消化之火,不同程度上负责消化食物,进行新陈代谢。这 13 种消化之火分为 3 类:① 肠火(jatharagni),位于胃(amashaya)和十二指肠(grahani)的主要消化之火。② 五大元素之火(bhutagni),这 5 种消化之火与五大元素息息相关,将外界不同种类的元素转化为内在质地相同的元素。③ 七大组织之火(dhatvagni),位于身体组织中,有助于食物在经过肝脏的加工后,加强身体对营养物质的吸收与转化。消化之火偏弱会破坏消化功能,导致身体营养吸收不良,并积聚消化和代谢毒素(ama)。由于消化之火是人体消化和代谢功能的核心,因此,认为疾病发生的最关键原因就是消化之火发生了紊乱。阿育吠陀的核心治疗原则之一就是恢复并加强患者的消化之火。

当生理实体都处于平衡状态时,消化之火就能正常运行。当各种功能失衡时,消化之火的功能就会受损。这些状态描述如下:① 体风素之火(vishamagni),这种状态是由于体风素(vata)过度引起的。其特点是消化功能不稳定,有消化迟缓,也可能正常,还可能出现腹胀、急性腹痛、便秘、腹部沉重和肠鸣等症状。这种类型多见于以体风素体质为主的人。② 胆汁素之火(tikshnagni),以胆汁素(pitta)为主的体质会产生极其强烈的消化之火,能够快速消化大量且频繁摄取的食物。这种消化方式可能会导致腹部和上颚有灼烧感、口唇干裂、感到发热。这种类型多见于以胆汁素体质为主的人。③ 黏液素之火(mandagni),消化之火的这种状态主要是受到黏液素(kapha)的影响。这种状态下的消化之火非常迟钝,有时甚至连很少的食物都无法消化和代谢。同时,这种状态还会让腹部和头部感到沉重,导致咳嗽、呼吸困难、流涎、呕吐以及身体虚弱。这种类型多见于以黏液素体质为主的人。④ 平衡之火(samagni),该词用来描述处于平衡状态的消化之火,能够正常地消化食物。在治疗任何疾病之前,应努力使消化之火处于平衡状态。消化之火的概念以及其在消化、新陈代谢和吸收方面的作用是阿育吠陀理论和实践的基础。

身体毒素(ama)是指一种未经消化的物质,带有毒性、散发着恶臭、呈黏稠状。这种毒素是由消化之火偏弱引起的,比如偏弱的肠火或七大组织之火。未经消化的食物无法轻易地被身体吸收,会滞留在胃肠道中,从而形成毒素。

有很多因素导致消化之火偏弱,包括食物数量(摄取过多食物)、食物质量(摄取过多流质以及干燥、重口味、生冷、受污染的食物)、不恰当地运用排毒疗法(panchakarma)、压抑本能冲动、季节异常(季节出现反常现象)。

循环系统(srotas)是指循环管道。营养物质和其他重要物质及能量在管道中吸收、转化,并被输送到器官和组织,同时也从器官和组织输送回管道。身体中的各个元素在这些中空的管道中产生,成为有营养的物质,并被转化为身体所需的其他元素,经过分解代谢,产生的废物被带出细胞外,由身体的排泄器官清除。体液、消化之火和身体组织功能正常,循环系统的结构和功能就能正常运作。但如果循环系统受损,就会成为产生病变或疾病的因素。这种情况通常发生在受损的体液,遍布整个管道系统,接触到了有缺陷的循环管道。受损的体液可能就会在那片有缺陷的区域沉积,逐渐发展成疾病。有以下几种原因导致循环管道产生缺陷:① 遗传(kulaja),造成缺陷的原因与其母亲或父亲的基因组成有关。② 致畸性(jataja),孕妇的饮食和生活方式不当,导致系统缺陷。③ 饮食原因(aharaja),饮食和日常生活习惯不规律,导致人体内的体液、身体组织或其他方面的体质失衡,为疾病埋下隐患。④ 外因(agantuja),过热、过冷或毒素等因素导致人体内的体液、身体组织或其他方面的体质失衡,从而引发疾病。⑤ 其他原因(shesha doshaja),未能很好地管理已有的疾病,导致旧病复发或出现新的疾病。

阿育吠陀的经典著作《阇罗迦本集》( Charaka Samhita )描述了身体主要的 13 种循环系统,分别是:呼吸系统(pranavahasrotas)、到小肠为止的消化系统(annavahasrotas)、水液代谢系统(udakavahasrotas)、身体津液系统(rasavahasrotas)、心血管系统(rakthavahasrotas)、肌肉系统(mamsavahasrotas)、脂肪组织系统(medovahasrotas)、骨组织和骨骼系统(asthivahasrotas)、骨髓/神经系统(majjavahasrotas)、生殖系统(sukravahasrotas)、泌尿系统(mutravahasrotas)、排便系统(purishavahasrotas)和排汗系统(swedavahasrotas)。另一部成书较晚的阿育吠陀重要基础著作,作者是妙闻(Sushruta),是一位受人尊敬的医生,他的书中详细阐述了 11 种循环系统。妙闻医生去除了骨组织和骨骼系统(asthivahasrotas)和骨髓/神经系统(majjavahasrotas),介绍了一种为女性生殖组织输送养分的管道系统(artavavahasrotas)。阿育吠陀还承认另外两种系统:心智系统(manovahasrotas)和哺乳系统(stanyavahasrotas)。

阿育吠陀认为心智能够控制感官。阿育吠陀解释到,心智对于人们了解幸福和不幸福等方面发挥着重要作用,它超越了感官(atindriya-trans-sensual)。心智是人的一部分,由思想、情感和意愿功能组成,掌管着感官。

阿育吠陀论述了三种心智品质,分别是:纯质(平衡、调和、稳定的状态)、激质(主司活动)、暗质(引发惰性)。纯质(satva guna)能够使心智更加清明。纯粹的纯质可以帮助我们发现永恒的自我。激质(raja)和暗质(tamas)会导致心智无法调和,使人感到躁动,并产生妄想。激质会影响心智的感受,感知外部的错觉时,会误认为真实。可能会带来短暂的快乐,但长此以往人会逐渐失去内心的平静。此外,激质还会引发欲望和情绪波动。激质掌管心智活动。暗质会引起无知。这三种基本特质处于恰当的平衡状态对人体健康至关重要,因为纯质可以平衡激质能量,稳定暗质能量。阿育吠陀认为大脑和心脏是心智所处的地方。

健康的生活离不开内心的平和、感官的满足以及积极的心态。一旦心智的平衡状态被打乱,就会引发各种失调,从而造成身心疾病。阿育吠陀认为身体和心智是紧密相连的。

阿育吠陀认为健康的状态指人体各方面要素都处于平衡状态,并与他/她的体质相适应,这些要素包括三种体液、七大身体组织、三种人体排泄物和十三种消化之火的能量。在这种健康状态下,人会感到各方面都很舒适,不仅身体,而且整体的感觉、情绪、精神都处于和谐幸福的状态中。阿育吠陀一些学说为人们提供综合全面的指导,包括生活方式、饮食、运动、个人与社会行为。尤其根据每个人的体质量身定制日间、晚间、季节性顺时的生活作息,帮助人们获得健康的平衡状态。此外,阿育吠陀还通过运用不同类型的驻颜(rasayana)草药和疗法以及解毒疗法(panchakarma),促进人们的健康。

这些治疗方法基于整体的方法,认识人体体液、身体组织和排泄物等失调的原因。阿育吠陀认为所有疾病产生的主要原因在于个体与环境之间失调。因此,时间(kala)失灵(如反常的天气)、对智力(budhi)或五感(indriyartha)的不当使用都是导致疾病的原因。

阿育吠陀诊断方法包含两个部分,分别为:检查患者和检查病情。第一部分是检查患者,能够帮助临床医生确定并了解病情如何发展,进而决定要采取什么方式来治疗。这一诊断步骤需要对患者的十个方面进行评估,包括患者的体质、失调情况、身体组织状况、身体是否紧实、人体测量数据(如体重、身高等)、人体适应性、心理耐力、消化功能、身体力量、年龄和衰老速率。这份评估可以让临床医生对患者的体质及其健康和活力状态有全面了解。第二部分是检查病情,了解患者当前的疾病状况。包含三个步骤,分别为:与患者交流(为了确定患者的主诉,获得其病史)、综合检查(为患者把脉、舌诊、听声音、看肤色、查视力、验大小便、观察整体面容情况等)、全身系统检查(包括循环管道情况)。

阿育吠陀运用相似相异原理,对人体的体液、身体组织、排泄物和消化之火的平衡状态进行修复。与体质相似的物质能够加强该体质,而与体质相异的物质则会损耗该体质。基于这一原理,阿育吠陀建议患者根据自身所具有的体液、身体组织或其他类型体质是否处于损耗或过度状态,来采取与体质相似或相异的饮食、生活方式、日常行为、心理干预。这个方法完全因人而异,需要根据患者自身的身心状况来进行调节,使身体恢复到平衡状态。

阿育吠陀医学包含三个主要干预类型,分别为:神圣疗法(daivavyapashraya)、理性疗法(yukthivyapashraya)和心理疗法(sattvavajaya)。神圣疗法包括唱诵、献祭、祈祷,以及佩戴具有特殊属性的石头。心理疗法旨在提升人体的心智状态,而理性疗法则基于三体液理论,并根据患者消化之火的能量状态及其他健康指标,采取不同的治疗方法,以帮助身体恢复平衡状态。理性疗法包含两个部分,分别是:清洁疗法(samshodhana)和积极治疗(samshamana)。清洁疗法旨在清理循环管道,促进营养物质和草药的吸收。清洁疗法有两种方式,外部清洁的方式有发油、熏蒸和按摩,能溶解杂质,将其推向一些汇总的管道,从那里很容易使用内部清洁疗法将杂质排出体外;内部清洁(panchakarma),包括呕吐(vamana)、通便(virechana)、油剂灌肠(anuvasanavasti)、汤剂灌肠(asthapanavasti)、鼻腔清洁(nasya)。当患有疾病时,采用清洁疗法之后,需要对疾病进行积极治疗。典型的积极治疗方法包括采用相应的草药、调整饮食和生活方式,这些都需要适配患者体质及其体液、身体组织、排泄物、消化之火的能量。阿育吠陀的经典文本详细解释了如何让身体健康的人继续保持健康,又能让患者很好地管控疾病。这些经典文本推荐人们日常和季节性的顺时作息和练习,促进身体和情绪处于平衡状态,应用恰当的行为,还会强调三大支柱(traya upastamba)的重要性。

阿育吠陀认为,维持生命和健康有“三大支柱”,包括:食物(ahara)、睡眠(nidra)和积极的生活方式(brahmacharya)。

人体的生长发育和维持健康离不开均衡的膳食。阿育吠陀给出了详细的建议,指导人们如何烹饪和食用各种有益健康的食物和饮料,还有一套需要人们在进食中遵守的行为准则,以及在烹饪食物时需要考虑的各种因素。

在阿育吠陀中,用于食物和饮料的食材主要分为以下 12 类:带须的玉米(sukadhanya)、豆类(samidhanya)、肉类(mamsa)、蔬菜(saka)、水果(phala)、可以生吃的蔬菜(harita)、酒类(madya)、水(ambu)、牛奶和奶制品(gorasa)、甘蔗制品(iksuvikara)、熟食制作(kritanna),以及用于烹饪食物的其他作料,如油、香料、盐(aharayogin)。

阿育吠陀医学的智慧告诉我们,饮食应简单少量、易于消化且营养均衡。在进食之前,须关注自己的消化能力。在进食时,先食用固体食物填满半个胃,再食用液体食物填满 1/4 的胃,然后不要吃任何东西了,这样让食物更加容易吸收。必须要食用不同味道(rasas)的食物,这样各种体液就会处于平衡状态。还需要留意食物的质量和数量,这一点因人而异。在计划餐食以及进食时,要考虑不同食物营养组合对体质可能产生的作用,还要关注如何准备和处理食材、如何进食,以及用餐过程中的情绪状态。

均衡饮食的营养构成中,以下因素至关重要,分别为:数量(matra)、时间或季节(kala)、烹饪方式(kriya)、生活环境或气候(bhumi)、饮食者的体质(deha)以及身体与环境(desa)。

阿育吠陀医学还考虑了饮食中不相容的情况,并建议不要食用存在以下问题的食物:生物特性相互冲突的食物组合、与自身体质不相容的食物、与进食环境和时间不相合的食物。

上述所有因素都可以用来判断食物是否对健康有益。此外,阿育吠陀还指出另外八种必需要考虑的因素,分别是:食物性质(prakriti)、加工方法(karana)、各种组合(samyoga)、数量(rasi)、生活环境或气候(desa)、时间(kala)、进食规则(upyogasamstha)以及个人的健康状况(upyokta)。

此外,还需要考虑到烹饪方法对食物的影响。在烹饪过程中,食物的质量会由于各种不同的烹饪手段,或被提高,或被降低。这些烹饪手段包括稀释、高温加热、清洗、搅动、存储、食物逐渐变熟,以及调味。

阿育吠陀医学制定了 10 条规则,用于控制食物的摄取。分别为:应食用温热的食物;应食用油质食物;应适量进食;应在上一顿消化之后进食;应避免食用性质相冲的食物;应在合适的地点使用恰当的餐具进食;不应匆忙进食;不应进食过慢;不应进食时说话或大笑,应专心在食物上;应按规定进食,为自身健康考虑。

阿育吠陀医学还建议要关注不同食物的重量对人体产生的不同效果。例如,婆罗门·萨曼亚(brahmana samanya)类食物具有厚重、油腻、寒冷等属性,会导致身体组织增厚,体重上升。而兰加纳·萨曼亚(langana samanya)类食物则会让身体组织变薄,减轻体重。

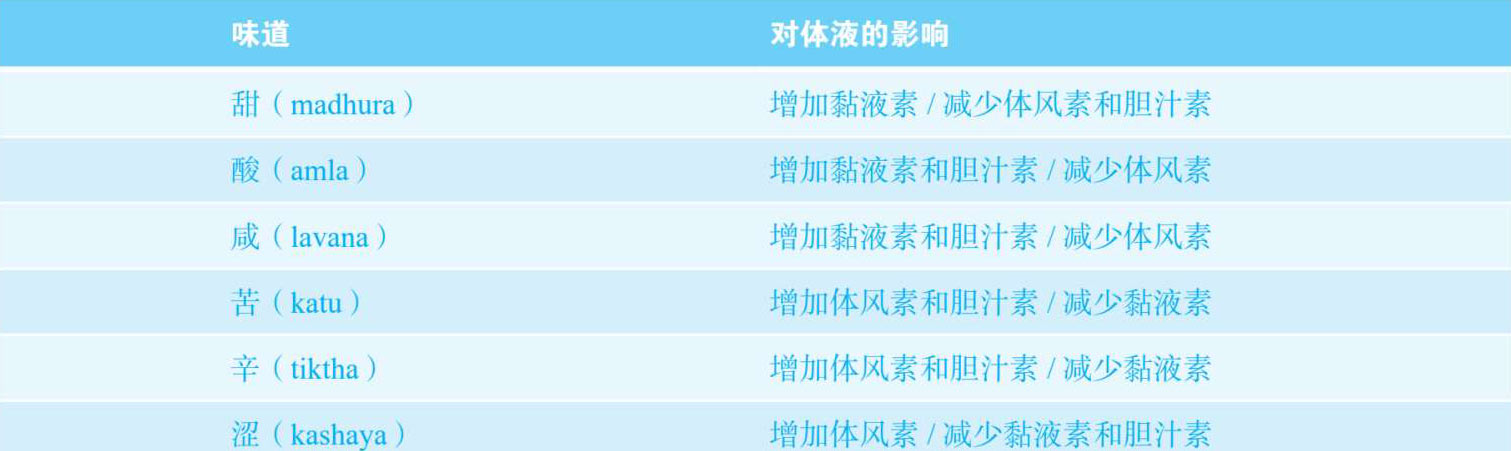

其他比如味觉这样的属性,会对一个人的体液、身体组织、排泄物以及消化之火产生重大影响。阿育吠陀详细解释了六种味道。表 1-3 列出了六味对三种体液所产生的效果。

表 1-3 六味之于三种体液所产生的效果

充足良好的睡眠会让人感到幸福、备受滋养、充满活力、健康长寿。而睡眠状况不佳、作息紊乱、睡得过多都会造成身体失调。阿育吠陀详细阐述了睡眠机制及其质量,不建议在白天睡觉(夏季除外)。白天睡觉的情况只适用于因以下情况而产生精疲力竭的情况,这些情况包括:唱歌,学习,饮酒,发生性行为,进行食物清除疗法,搬运重物,长途行走,罹患消耗性疾病,口渴,腹泻,绞痛,呼吸困难,打嗝,精神失常等;年老、年幼、瘦弱人群以及因摔倒或攻击而受伤人群;因搭乘交通工具而产生的长途劳累,或由于生气、悲伤或害怕而产生的疲累;以及习惯白天睡觉的人。

阿育吠陀教导我们,想要长寿健康就需要禁性欲、忌俗乐。阿育吠陀中的经典论著还广泛讨论了促进人们健康和生活幸福的另外两个良好行为,分别是:心理和社会健康(sadvritta)以及健康的生活方式(swasthavrtta)。

阿育吠陀认为健康的养生之道(swasthavritta)是平衡生活的关键,包含了三种作息方式。分别为:日常作息(dinacharya)、夜间作息(ratricharya)以及顺时作息(ritucharya)。在古代阿育吠陀著作中,有详细指导如何进行这三种作息方式。

阿育吠陀中关于平衡日常作息的方式:应在日出前起床。应处理二便,用洁净的水洗脸、洗手,清洗前后二阴。应洗净口腔、刷净牙齿。应使用新鲜的木棍,蘸上具有涩、苦味或刺鼻味黏液(木棍顶部要碾碎),将牙齿刷干净且不会损伤牙龈。在此之后,应使用金、铜或银制成的舌部清洁器(长度 10 ~15 cm),把舌头清洁干净。应使用冷水洗眼睛。在擦干眼部后,必须滴洗眼剂(anajana),促进视力。应每天使用滴鼻剂(可以使用阿努尾油)保护感官以及肩膀以上器官。用油或汤剂漱口有助于增强上下颌与牙齿的咬合力,保护感官。此外,由于体风素受到破坏,为保护双耳,还必须在耳中滴油,预防疾病。定期在头部用油的人不会发生头疼、头秃、过早头发花白或脱发的状况。不仅如此,在头部用油还会有助于保护所有感官。必须把油涂满全身并按摩,这样能保护身体,拥有健康肌肤,使人感到心情愉悦,每天都要锻炼,使身体保持稳定有力。必须注意根据自身的力量性来决定锻炼的强度。锻炼之后,应沐浴。一日应沐浴两次,而且应设法清洁身体所有部位。两周内应刮三次胡子、剪三次指甲。应身穿干净的衣服,使用天然香水,佩戴花环。应佩戴宝石和饰品,让自己看起来神清气爽,充满魅力。在步行时应穿鞋,以免双脚被爬虫咬到或被针刺到。应摄取适量食物,关注消化之火的情况。应吸由植物粉制成的雪茄,让胸部和头部产生轻盈感,促进黏液素的液化。

阿育吠陀说明了几种不同类型的睡眠和引导良好睡眠的措施。睡眠充足会让人感到心情愉悦、备受滋养、充满精力、健康长寿。而睡眠不足会让人面容憔悴、身体虚弱,甚至早逝。阿育吠陀建议除部分人外(参考上一节关于睡眠的内容)不要白天睡觉。阿育吠陀提到了几种措施,让人可以获得良好的睡眠,如按摩、沐浴;喝生活在本地沼泽中的水生动物熬煮成的汤,吃酸奶炒饭,喝牛奶,吃油质食物,饮酒;吸入好闻的香气;让头脑平静下来;在眼睛、头部和脸部涂油膏,起到舒缓作用;准备一张舒适的床和一个适宜的居住空间会有助于提高睡眠品质。应尽早吃晚餐,吃完晚餐后,不要马上睡觉。摄取的食物应口味清淡、易于消化。禁止在夜间摄取凝乳,因为这可能会不利于消化和新陈代谢。

不同季节的养生之道会帮助身体抵御不同季节的挑战,防止因季节变换而产生疾病。根据时间因素,全年被分为两个部分:太阳向北移动及其脱水作用(uttarayana或adanakala),它带来三个季节(晚冬、春季和夏季),以及太阳向南移动及其补水作用(dakshinayana或visargakala),它产生另外三个季节(雨季、秋季和早冬)。人体在这些季节中会发生变化,从而影响体液、身体组织、消化之火和排泄物的状况。