阿育吠陀这门学科源远流长,人们很难完全按照时间顺序来梳理回顾阿育吠陀的历史。早在有文字记载之前,阿育吠陀就以口述的传统方式流传了。那时,导师和学生一起吟诵赞美诗传递着阿育吠陀的知识。至今,这一传统仍然存在于某些传统家庭中,通过吟诵和背诵赞美诗一代代赓续阿育吠陀里的知识。我们可以清楚地看到,在时间的长河中,阿育吠陀始终保有活力,其理念与印度次大陆的当今生活息息相关。

从阿育吠陀文献著作的众多数量,我们就可以看到阿育吠陀的辉煌历史。阿尔布雷希特·韦伯(Albrecht Weber)在所著的《印度文学史》( History of Indian Literature )中写道:“(用梵语编纂的)医学著作和作者的数量异常庞大,其中最让人敬仰的莫过于其中所蕴含的丰富知识,里面论述了很多饮食学以及疾病起源与诊断相关的内容,这表明那时的人具有非常敏锐的洞察力。与此同时,印度人似乎对外科手术异常精通,可能对外科疾病做出特别的预判。欧洲的外科医生可能学习借鉴印度医生,他们确实向印度医生学习了如何做整鼻手术。”在阿育吠陀最古老的医学著作之一的《阇罗迦本集》( Charaka Samhita )中,作者阇罗迦(Charaka)指出:“阿育吠陀(关于生命的知识)永恒存在。”对阿育吠陀永恒性的解释,与人类生命起源之谜息息相关。因为既然无法确定人类生命的起源,自然也无法确定生命的知识。阇罗迦认为阿育吠陀的立足点高于任何其他学问,这是因为阿育吠陀能为人类带来健康,若人类没有了健康,生命也就无法向前发展。本节内容依据以下几部作品编撰,这几部作品分别是:穆霍帕迪亚(Mukhopadhyaya)所著的《印度医学史》( History of Indian Medicine )、N ·K ·克里希纳·库蒂·沃里尔(N.K. Krishna Kutty Warrier)所著的《阿育吠陀史》( History of Ayurveda )和K ·尼什特斯瓦尔博士(Dr. K. Nishteswar)所著的《阿育吠陀历史手册》( Handbook of History of Ayurveda ) [1-3] 。

我们按照时间顺序对这些著述进行了梳理,以便更好地了解阿育吠陀的起源和历史发展。我们将分别从以下五个来源展开:《吠陀经》、《奥义书》、《往世书》、本集时代和中世纪时期。

外科学之父妙闻(Sushruta)在其外科手术经典汇编《妙闻本集》( Sushruta Samhita )中,将阿育吠陀称为《阿闼婆吠陀》的副吠陀(分支)。《阿闼婆吠陀》是吠陀文献四大经典中的最后一部。要想了解阿育吠陀的起源,就必须先了解这四部吠陀本集,分别为:《梨俱吠陀》( Rig Veda )、《夜柔吠陀》( Yajur Veda )、《娑摩吠陀》( Sama Veda )和《阿闼婆吠陀》( Atharva Veda )。

《吠陀经》( Vedas )无疑是人类最古老的文献之一。若从字面意义来看,“吠陀(Veda)”一词在梵语中源于词根“vid”,意思是“去知晓或推理”。《吠陀经》旨在提升人类的价值和意识层次。《吠陀经》中所记载的吠陀文明大致可归入中石器时代晚期,从考古学和历史的角度来看,这一时期对应公元前 5000 年至公元前 3500 年。当时,早期人类开始定居在农耕村落中。这些村落出现的时间因地域差异而大相径庭。从地域上看,印度河流域遗址的考古挖掘将早期吠陀时代与印度河流域文明联系在了一起。而从考古的角度看,在印度河流域所发掘的这些遗址以及出土的大量文物与《梨俱吠陀》中所记载的内容有直接的相关性。相比之下,在吠陀四部本集最后一部《阿闼婆吠陀》中所记载的,则将吠陀文明与恒河流域联系在了一起。这些发现表明从早期人类定居在印度河流域开始,一直到发展成为恒河流域中的一个发达社会,吠陀文明时期历经了 2 000 多年。位于南亚的新石器时代考古遗址挖掘,包括俾路支斯坦地区的前哈拉帕时期,同样也表明了印度河流域遗址与《吠陀经》之间存在着关联。此外,印度次大陆的恒河流域中所挖掘到的古物以及相关历史参考记录,都表明这一时期的传统习俗连绵不断。

通过对与食物相关的文章、吠陀仪式中所使用的草药以及在《吠陀经》中所记载的治疗方法进行详细研究,可以看到阿育吠陀与《吠陀经》早期各卷同步发展,理应受到同等尊重。阿育吠陀与《阿闼婆吠陀》之间的联系似乎主要源于这样一个事实,即两者都与疾病管理的方法相关,并对如何促进人类健康长寿进行了详细说明。相关的医学和治疗方法经常出现在《吠陀经》中,早在第一部本集《梨俱吠陀》中就有所记载。对吠陀四部本集的比较表明,从《梨俱吠陀》出现起至后期《阿闼婆吠陀》的问世,与治疗相关的信息不断增加。由于人们过去常常把圣人称为阿闼婆(Atharvans),于是就出现了《阿闼婆吠陀》。它对不同的治疗形式进行了描述,详细阐述不同疾病的起源和发病机制,列举了各种疗法。阿育吠陀似乎是从《阿闼婆吠陀》中分化出来的,因为《阿闼婆吠陀》中包含了大量关于健康和疾病管理方面的信息。著名的《阇罗迦本集》注释者查克拉帕尼·达塔(Chakrapani Datta,公元 12 世纪)指出,阿育吠陀就是从《阿闼婆吠陀》逐渐发展而来的,这是因为其中所包含的内容主要都集中在治疗方面。学者达里拉—巴塔(Darila-Bhatta)是《阿闼婆吠陀》中《考什卡经》( Kaushika Sutra )这一节的早期注释者,他从阿育吠陀和《阿闼婆吠陀》的不同目标解释了两者的区别。他指出疾病有两类:不健康饮食引起的疾病和内心感到歉疚罪过引起的疾病。阿育吠陀希望人们对第一类疾病更加了解,而《阿闼婆吠陀》则侧重于研究第二类疾病。

阿育吠陀的许多理论起源都可以追溯到最早诞生的《吠陀经》。其中有一种学说,讨论了“宏观宇宙”与“微观人体”之间的联系。《梨俱吠陀》对自然与人体进行了类比,该著作认为在构成、运行和组成元素方面,人体和物质宇宙的其他部分存在相似之处。阿育吠陀注重平衡在健康和疾病中所起到的作用,这一点同样根植于《梨俱吠陀》。《梨俱吠陀》将风、太阳和水视为具有支持性或破坏性的力量,这与《阿闼婆吠陀》中所表述的观点不谋而合,即健康是源于这些力量处于平衡状态,而疾病是由于这些力量失衡了。著名的《吠陀经》注释者萨亚纳(Sayana)将这三种元素能量注释为生理实体(doshas),即体风素、胆汁素和黏液素。阿育吠陀的三体液理论同样反映了这种吠陀概念。

在《梨俱吠陀》中提到的若干解剖结构与现代解剖学中的概念基本吻合。以下分别列出了《吠陀经》中所用的词汇与现代医学概念之间的对应:hridaya(心脏)、yakrit(肝脏)、pleeha(脾脏)、antra(肠道)、kaphodau(肺部)、kukshi(胃部)、kloma(胰腺)、mastishka(大脑)、vasti(膀胱)、gaveni(输尿管)、vrishana(睾丸)、guda(肛门)、manya(颈部)、dhamani(动脉)和nadi(神经)。

《阿闼婆吠陀》还详细介绍了人体解剖学的许多特征。这本著作讨论了人体的形成与构造,并对不同的骨骼结构进行了命名,包括:gulpha(脚跟)、anguli(手指)、shroni(盆腔)、uru(股骨)、uras(胸腔)、greeva(颈部)、skandha(躯干)、prishta(脊柱)、amsa(肩部轮廓)、lalata(前额)、kapala(颅顶)和hanu(下颌)。

吠陀文献还对血液循环、新陈代谢和免疫功能等生理功能进行了解释,并准确论述了心脏的位置、结构、生理功能以及血液循环。

《娑摩吠陀》( Sama Veda )用施伟多凯徒(Swetaketu)与其父亲乌达拉喀(Uddalaka)对话的方式解释了食物是如何被消化与吸收的。乌达拉喀对这个过程的描述把消化之火(agni)作为一种原初的转化力量:“尽管不知何物创造了宇宙意识,但宇宙意识却是万物的创造之源。若宇宙意识想要成为万物,就可以透过火成为万物。万物的最高存在形式就是消化之火,而火的本质就是光与热。吃下去的食物,经由存在于体内的消化之火,产生热量将食物消化吸收。”

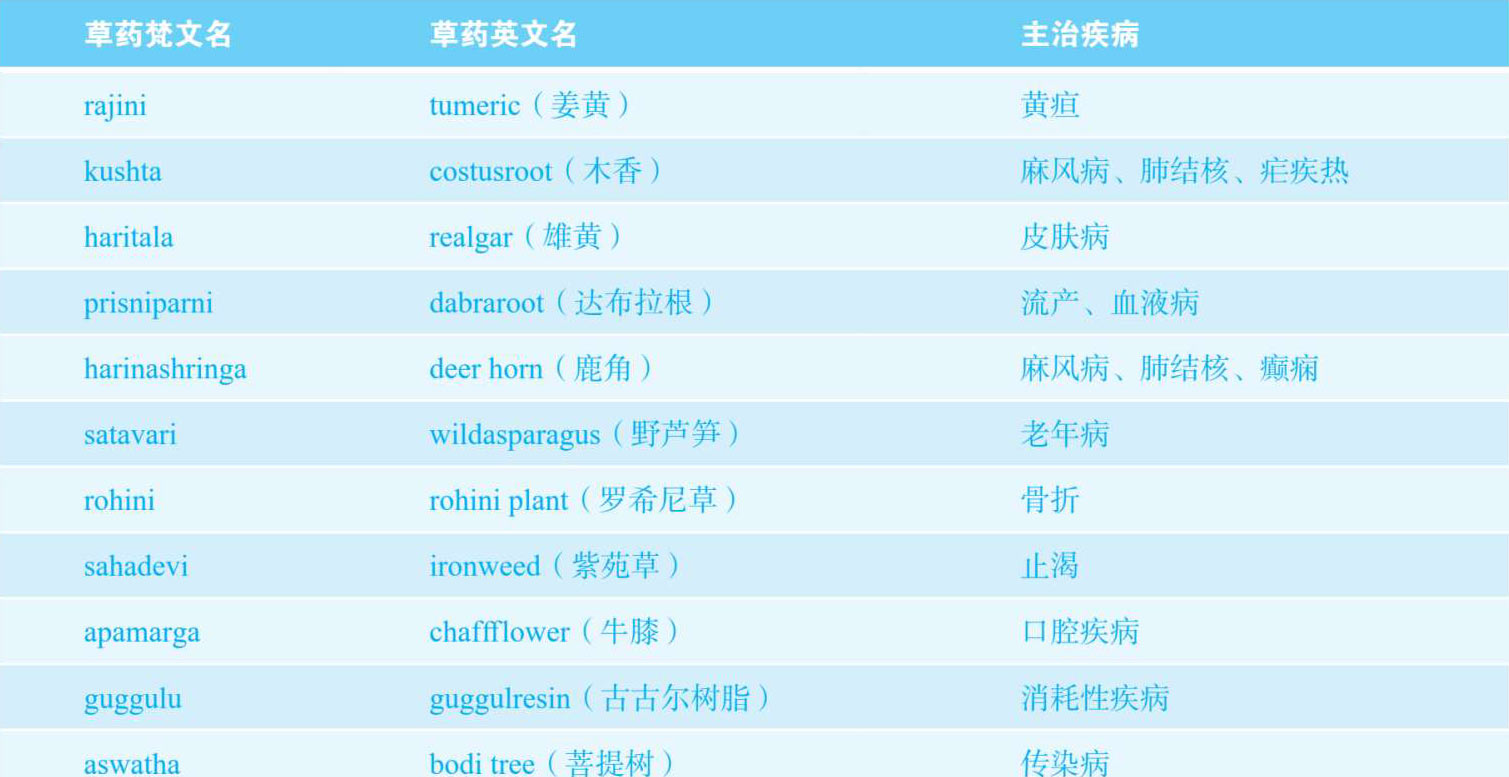

在这四部吠陀本集中,都有论述在各种仪式和治疗方法中使用草药、矿物和动物制品。根据形态、特性和特殊作用,对药用植物进行分类(表 1-1)。据说某些药草具有强大的治疗效果,例如消除深层次的病理失衡状态。这些药草既可外用,也可内服,这样就能防止因不正当行为和罪过而引起的疾病负面影响。除了众多药草外,《吠陀经》还记录了多种用于保健的矿物质,例如铁、金、银等。

表 1-1 《吠陀经》中记载的药草

在吠陀传统中,“苏摩(soma)”一词与植物有关,据说这种植物的汁液可使人长生不老。如果在吠陀火祭仪式中献上这种汁液,就可以促进家庭或团体所有成员的健康。在古代阿育吠陀文本中,也经常把“植物之王”苏摩称为长生不老药。

在吠陀时代,服用单味药进行治疗的情况非常普遍。在治疗仪式中,经常会用到宝石,并采取吟唱的方式,仪式中所使用的草药对人的身体和心灵都具有很强大的作用。在各种治疗仪式或疾病治疗的过程中,神圣的治疗方式是必不可少的。

《吠陀经》中记载的药草特性:

有一种梵语名为ajashringi的灌木会散发出类似羚羊身上那种浓烈的气味,据说可以驱赶罗刹(邪灵)。

牛膝(apamarga)是一种杀寄生虫药,用于口腔疾病,也可以解毒。据说这种植物还有助于治疗排尿困难。

菩提(aswatha)树因其具有灵性而备受人们的推崇。树枝可以作为祭火仪式中使用的供品,给社区的人带来健康并抵御传染病。

如果没有植物苏摩,那可以用阿江榄仁(arjuna)来代替,阿江榄仁也被称为弗尔古纳(phalguna),这也说明在吠陀时代不同植物之间可以互相替代。

奇特拉帕尼(chitraparni)是一种斑叶植物,据说可以保护并滋养胎儿。而且,还发现斑叶在去除皮肤色斑方面很有效。把这种植物与皮肤之间的对应关系称为“印记说”,即植物所具有的特征(如外观、气味)可以治愈相应的身体状况。

在治疗仪式中,会点燃古古尔树脂,也叫求求罗香(guggulu),这种药物的香气通过呼吸进入身体可起到治疗作用。

《吠陀经》也多次提到兽医所使用的药用植物。

以下是《吠陀经》中提及的疾病梵语名,括号内用中文标注了对应疾病名:jwara [takma(发热)]、kasa(咳嗽)、balasa(消瘦性疾病)、apachi(软组织肿胀)、jayanya(消耗性疾病)、harima(黄疸病)、mutrarodha(尿路梗阻)、kilasa(白皮病)、visuchi(霍乱)和unmada(精神病)。

在《吠陀经》中,提到了三种致病因素:体内累积的毒素(ama)、体内的寄生虫(krimi)和三种生物能量(tridoshas)。

据说,阿育吠陀八个分支(《八支阿育吠陀》)疗法在《吠陀经》中都有体现。例如,涉及接触毒物的毒理学(danshtra)分支提到了两类有毒物质:源自植物的有毒物质(sthavara visha)和源自动物的有毒物质(jangama visha)。

吠陀文献表明那个时代的人们都很了解中毒的特点、体征和症状,能有效地配制并使用解毒剂。例如,治疗毒蛇咬伤需要用到草药、奇石和咒语。至今仍有民间治疗师在使用这种方法。

吠陀哲学认为地球上的生命生来便有两大基本目的,即长寿与繁衍。在整本《吠陀经》中,有提到延缓衰老与老年病学(rasayana),还提到了壮阳药(vajeekarana),体现了人们对长寿和繁衍这两方面的关注。

在著作中还特别记载了老年病学的故事,例如圣人吉耶婆那(Chyavana)经由阿什维尼(Ashwini)(双胞胎天医)的治疗而返老还童。

《吠陀经》中描述了很多阿什维尼人做的外科手术,记载了一些极具预见作用的外科手术技术。关于手术(shalya),有以下两个例子。第一个例子关于维什帕拉(Vishphala),她在一场战役中被截肢失去了下肢,通过手术为她装上了铁制的假肢。第二个例子是,阿什维尼人用手术的方式把达克沙波阇波提(Dakshaprajapathi)被砍下的头换成了山羊头,使他重获新生。

《吠陀经》还赞美了苏沙(Susha)、维什卡拉(Vishkala)、萨拉斯瓦蒂(Saraswati)和萨维特里(Savitri)等吠陀医生的妇产科技术,详细描述了她们在孕期保健、分娩和婴儿护理方面运用的方法。

《阿闼婆吠陀》详细阐述了产房布置、所需设备、分娩步骤和并发症的处理。各种分娩体位,仰卧位最能促进分娩。此外,也描述了分娩时和分娩后采取的不同仪式以及特定草药疗法。

为了有效缓解产褥热等分娩并发症,除了供奉祭品,人们还会做一些精神方面的锻炼。发生婴儿臀位分娩的情况,医护人员还会进行一系列苦行,以消除接生时产生的不良影响。

《阿闼婆吠陀》中提到在新生儿窒息时,医护人员会运用人工呼吸的方式,使用口腔管帮助婴儿恢复呼吸。

《阿闼婆吠陀》还阐述了由于女性生殖系统感染而导致的不孕症。

日常生活与良好的品行(sadvritta prakarana):吠陀文献和仪式倡导积极的生活方式,通过思想、行为和谈吐来展现良好品行。吠陀文献中列举了详细的行为准则,并反复提及这些行为的益处。书中还说明了精神卫生行为。人们的社会价值观和社会行为在很大程度上受到梵文戒律的影响,例如“母亲是神圣的,父亲也是神圣的,老师也是神圣的,来我家的客人也是神圣的”。

精神治疗或使用神圣的苦行疗法来缓解各种疾病的苦痛是最常用的做法。在《吠陀经》中有许多仪式,采用了吟唱、献祭、斋戒、宝石和火祭等方式来治疗身体和精神疾病。祭司或圣人会向神灵祈求,点燃仪式之火,并结合必要的苦行来进行治疗。

《梨俱吠陀》疗法的特色在于使用了自然元素,认为自然资源拥有神圣的治疗能量。

晒太阳可以减轻寄生虫病/蠕虫病、心脏病、贫血、黄疸等疾病。

水拥有最为强大的治疗能力。人们相信,水本身的特性可维持生命和促进生长,具有神奇的治疗功效。

火的烈性作用能消灭有形和无形的寄生虫,适用于治疗各种寒冷瘀滞的病症。流动的空气能增强生命之力,其扩展的特质具有强大的治疗力。

总之,在《梨俱吠陀》及《吠陀经》后续卷中列举的以上概述特征都有力地证明了阿育吠陀和整个吠陀文献之间存在的深刻联系。其实,阿育吠陀中提到的自然医学和健康促进疗法最早就是在《梨俱吠陀》中初步奠定下来的。这部本集中的第一卷甚至还记载了一首赞美诗( Oshadhi Sukta ),颂赞草药和膳食。有大量证据表明《阿闼婆吠陀》就是阿育吠陀医学的前身。许多研究《阿闼婆吠陀》的资料中可以看到这种关联性,包括疾病的本质、致病因素和疾病病理生理、疾病管理的实践、人体结构与功能,以及吠陀重点关注精神和理志健康的问题,所有这些都是阿育吠陀后续发展的关注点。

我们可以把大量《奥义书》著作本集看作是对早期《吠陀经》的解释。在所有约 108 部《奥义书》的著作中,最重要的有《卡塔奥义书》( Katha )、《蒙达卡奥义书》( Mundaka )、《伊萨奥义书》( Isa )、《艾特雷亚奥义书》( Aitareeya )、《布里哈达拉尼亚奥义书》( Brihadaranyaka )、《泰提里亚奥义书》( Taittiriya )和《旃陀迦奥义书》( Chandogya )。《布里哈达拉尼亚奥义书》( Brihadaranyaka )和《泰提里亚奥义书》( Taittiriya )是最早的两部,与《旃陀迦奥义书》( Chandogya ),创作于佛教时期(公元前 800 年至公元 100 年)之前。

和《吠陀经》一样,《奥义书》认为活着的人是身体、情志和灵魂的结合体。有大量针对精神治疗的练习和其他疗法。在阿育吠陀中,“气”(prana)是指能够支持并维系大自然与人体的重要生命力。《奥义书》中详细说明了充盈生命之气的方法,人因此便能健康长寿。书中还详细说明了五种气(vata)—生命气(prana vata)、上行气(udana vata)、平行气(samana vata)、遍行气(vyana vata)和下行气(apana vata),这五种气受生命气(prana vata)主导,协调所有身体功能。通过精神呼吸练习可以恰当地控制气息,生命之气就能激活昆达里尼(kundalini)能量,我们就能体验到高我的存在。

在《奥义书》中,消化之火(agni)代表通往高我以及维系生命的传递者。人们获得了有益健康的食物,思维就会变得清晰,寿命也会相应延长。通过摄取有益健康的食物和草药来强健身体、感官和情志,来达到长寿的目的。斋戒是一种促进健康的精神修炼,在《奥义书》时期也特别盛行。

《奥义书》与《吠陀经》一样,描述了各种具有治疗和精神作用的植物,例如阿什瓦塔(ashwatha)和桑科(nyagroda),人们将这两种树尊崇为能增强健康、提升精神的永恒之树。

公元 4 世纪之际,《往世书》的诞生开启了用神话来传播吠陀生活方式与精神修炼的时代。这部著作总共 18 卷,主要是鼓励人们修习冥想,过上悦纳的生活,得以安康长寿。

在健康方面,《往世书》采用了神话的方式讲述了几种疾病状况的起源,例如发热、皮肤病和消耗性疾病。《莲花往世书》( Padma Purana )对阿育吠陀基本学说—五大元素和三体液理论进行了阐明。

其他《往世书》著作详细说明了膳食准备、草药、贵金属和宝石的治疗功效,这些信息补充了《吠陀经》和《奥义书》中的知识。

《毗湿奴往世书》( Vishnu Purana )记载了每天促进健康的方法,按季节变化的调养,以及积极生活方式的行为准则。《室犍陀往世书》( Skanda Purana )中提到了做一名理想的阿育吠陀医生所需要具有的品质、道德准则以及成功进行阿育吠陀疗法的准备知识。

因此,《往世书》所呈现的是一种精神为驱动力的保健方式,让人得以身心安康。

本集时代是阿育吠陀发展的黄金时代。在发展初期,阿育吠陀的基本观念通过圣人口口相传,得以传播。圣人与弟子们一起进行深度冥想,凭直觉获得这些知识。在本集时代,这些知识被编纂成了阿育吠陀文献经典作品,主要的治疗分支形成了成熟的医学专科,包括阿提耶Athreya(内科)、川焰Dhanvanatari(外科)和迦叶波Kashyapa(儿科)。

尽管每部本集只讨论一个专科的内容,但这些作品都简明扼要地传递出阿育吠陀中所有八分支疗法的基本知识,而涵盖所有分支的汇编便统称为“本集”。此外,最先只研究任意一个分支的弟子最终都领悟了所有分支的精要。每个分支都主张采用相同的基本方法对疾病进行预防和治疗,预防和治疗是同等重要的。值得一提的是,这一时期的统治者们非常支持发展阿育吠陀。

1.《阇罗迦本集》( Charaka Samhita ) 《阇罗迦本集》是阿育吠陀中最早也是最主要的医学文本,由阇罗迦医生编纂。一直以来,尽管人们认为阇罗迦生活在公元前 1000 年至公元前 800 年间,但如今大部分西方学者认为他生活在公元 1 世纪。在那时,《阇罗迦本集》可能就是现今我们所读到的这个版本。这部作品包含了疾病的基本哲学,其基础便是三种生理实体(体风素、胆汁素和黏液素)失衡。《阇罗迦本集》包含以下关于医学哲学、医疗护理和治疗的基本方面:① 箴言(sutra),阿育吠陀的起源、基本原则和哲学。② 诊断(nidana),疾病的原因和症状。③ 测量(vimana),包括生理学、方法论和伦理学在内的许多学科。④ 身体(sharira),解剖学、胚胎学、形而上学和伦理学。⑤ 感觉器官(indriya),预后。⑥ 治疗(chikitsa),治疗学。⑦ 配制(kalpa),药学。⑧ 成功治疗(siddhi),净化疗法。

《阇罗迦本集》包含 120 个章节(adhyayas),分为 8 个部分(用梵语名表示):Sutra Sthana(基本原则,30 章)、Nidana Sthana(病理学,8 章)、Vimana Sthana(具体诊断,8 章)、Sharir Sthana(解剖学,8 章)、Indriya Sthana(基于感官的预后,12 章)、Chikitsa Sthana(治疗学,30章)、Kalpa Sthana(药剂学与毒理学,12 章)和Siddhi Sthana(治疗成功,12 章)。

对《阇罗迦本集》的注释(用梵语名表示):Dridabala(公元 4 世纪)、Chakrapani(公元 11 世纪)、Gangadhara(公元 16 世纪)。

2.《妙闻本集》( Sushruta Samhita ) 《妙闻本集》讲述了外科的操作过程,其中妙闻(Sushruta)提到了迦尸(Kashi)是他的师傅和外科导师,他是国王迪沃达斯(Divodasa)—“川焰之主”(Lord Dhanvanthari)的化身、众神的医生。古代文本把妙闻看作众友仙人(Vishwamitra)之子。大约在公元前 600 年至公元前 200 年间,众友仙人在瓦腊纳西(旧称贝拿勒斯)著书。正是由于妙闻所取得的伟大成就,外科才在普通医疗培训中占据了领先地位。

《妙闻本集》讨论了外科设备、脓肿的分类、烧伤、骨折和创伤的治疗,以及截肢操作说明。本集中完整地描述了人体解剖学,包括骨骼、神经、血管和循环系统,提到大脑是人体感官中心。妙闻的著作描述了尸体解剖,详细论述了外科技术在当时是世界上最先进的。

这部本集分为两个部分,每个部分又包括几章:《普瓦密经》( Sutra-sthana 、 Nidana - sthana 、 Sarira - sthana 、 Kalpa - sthana 和 Chikitsa - sthana )和后续部《乌陀罗密经》( Salakya Kaumarabhrtya 、 Kayacikitsa 和 Bhutavidya )。

除了外科(shalya和salakya),上文提到的两部分还包括普通内科、儿科、老年医学、耳鼻喉眼科疾病、毒理学、壮阳药和精神病学。因此,完整的本集既有对于外科学专业的研究,又设法纳入许多其他专科的重要部分。

妙闻主要讲了 9 种外科手术:① 切除(chedana),通过手术切除部分或整个肢体。② 切口(bhedana),在肉上切开,使液体顺利流出或使皮下组织显露。③ 刮除(lekhya),用刮匙刮除增生、溃疡肉或牙垢等物质。④ 穿刺(vedhya),用特殊器械(vyadhana)刺穿组织,引流腹腔内的静脉、水肿或腹水。⑤ 探查(esya),探查鼻窦和腔隙,找到异物并确定其大小、数量、形状、位置和状况。⑥ 排液(visravaniya)。⑦ 抽取(ahrya)。⑧ 放血(sravana),排出体内血液,治疗皮肤病、脓肿(vidradhis)、局部肿胀等。⑨ 缝合(svana),缝合伤口或手术切口的皮瓣。

妙闻还对不同的骨骼进行了分类,对不同骨骼受伤时的特点进行了整理,系统记载了各种关节脱臼(sandhimukta)和骨干骨折(kanda-bhagna)的信息。他还描述了 120 多种外科手术器械、300多例外科手术操作,将外科手术分为八大类,包括整形外科手术。最早的手术操作可能包含鼻部重建。另外列举了 107 个重要能量穴位(marma点),用于治疗损伤、辨识骨骼结构和解剖定位以及各种由于受伤引发的并发症。

3.《八支集》( Ashtanga Sangraha )和《八支心要本集》( Ashtanga Hridaya ) 这两部本集作者不同,但他们的名字却相同。瓦跋塔(Vagbhata)一世(公元 2 世纪)是《八支集》的作者,瓦跋塔(Vagbhata)二世(公元 7 世纪)是《八支心要本集》的作者。

对于阿育吠陀八分支,“八支(ashtanga)”一词从何说起?在《八支集》中,瓦跋塔一世是大乘佛教徒,负责编纂早期文本并规整格式。与妙闻所整理的文本很相似的是,文本有两个主要部分,分别是介绍篇( Poorva )和治疗篇( Uttara )。瓦跋塔一世把阇罗迦和妙闻所编写的与自己所写的整合在一起,编纂成集。

《八支集》分为 6 个部分,共 150 章。6 个部分包括:① 介绍篇( Sutra ),阿育吠陀的原则、预防保健、饮食原则和治疗方法。② 身体篇( Sharira ),胚胎学、解剖学和生理学。③ 诊断篇( Nidana ),致病因素、疾病症状以及发病机制。④ 治疗篇( Chikitsa ),疾病的治疗方法、草药处方、饮食学和患者护理。⑤ 配方篇( Kalpa ),用于清洁程序的配方。⑥ 下篇( Uttara ),眼耳鼻喉科、毒理学、老年医学和普通外科。《八支集》专门论述了病因学、症候学和疾病治疗学。这部本集简洁明了,从中也可以看出作者瓦跋塔一世无暇顾及无关内容,避免内容冗余。

瓦跋塔二世用一种简约的方式将其他关于阿育吠陀知识的文本重新进行了编纂,更易于学习者阅读。在《八支心要本集》中,他提到早期的版本(即《八支集》)只是把其他作品中相关重要的内容放在一起编纂而成。而《八支心要本集》所呈现的则是阿育吠陀更为精华的内容,更有利于学习者。这部本集取名《八支心要本集》,在梵文中意为“阿育吠陀八分支的核心”。这本真集受到世人欢迎,后来被翻译成阿拉伯文、波斯文、藏文和德文。

《八支心要本集》分为 6 个部分,共 120 章。6 个部分包括:① 介绍篇( Sutra ),30 章,关于阿育吠陀的原则、预防保健、饮食原则和治疗方法。② 身体篇( Sharira ),6 章,关于胚胎学、解剖学和生理学。③ 诊断篇( Nidana ),16 章,关于致病原因、疾病症状和发病机制。④ 治疗篇( Chikitsa ),22 章,关于疾病的一系列治疗方法、草药处方、饮食学和患者护理。⑤ 配方篇( Kalpa ),6 章,关于用于清洁和排毒程序的配方。⑥ 下篇( Uttara ),40 章,关于儿科、精神病学、眼耳鼻喉科、毒理学、老年医学和普通外科。

1.《摩陀婆症候论》( Madhava Nihdana ) 成书于公元前 7 世纪,作者是因杜伽罗(Indukara)之子摩陀婆伽罗(Madhavakara),内容只与病理学相关。除了引用阇罗迦、妙闻和瓦跋塔早期作品中的内容,摩陀婆伽罗对一些特定的病理学还提出了自己的看法。

内容编排主要基于五种病理学类型(梵语表示):① Nidana,产生疾病的因素(即病因)。② Purvaroopa,疾病的预兆,随着体液(生理实体)的加重而出现。③ Roopa,具有突出临床特征的疾病表现。④ Upashaya,加重和缓解因素。⑤ Samprapti,疾病表现的整个过程。

著作共有 69 章:第 2 ~19 章、第 22 ~37 章以及第 49 ~54 章用内科(kaya chikitsa)解释病理;第 20 ~21 章用精神病学(bhutavidya)解释病理;第 38 和 55 章用外科(shalya)解释病理;第 56 ~60 章用眼耳鼻喉科(shalakhya)解释病理;第 61 ~68 章用儿科(kaumarabrithya)解释病理;第 69 章用毒理学(agada tantra)解释病理。

2.《莎朗加达拉本集》( Sharangadhara Samhita ) 编纂于公元 12 世纪左右,作者是莎朗加达拉(Sharangadhara),共有 32 章,2 600 首诗。作者系统梳理了阿育吠陀的药学内容,从单味药到复方制剂的发展。阿育吠陀早期文本没有整理过药物配方的方法,莎朗加达拉对阿育吠陀制药方面内容的系统梳理,极大地推动了阿育吠陀的发展。

全书分为 3 个部分:第 1 部分,解剖学、病理生理学、基本原理、脉诊、药理作用、度量衡。第 2 部分,丰富的药学信息,包括各种病症的具体配方实例以及炼金术制剂的详细说明。第 3 部分,解毒程序中使用的配方和给药方法、头颈部疾病。

第2 部分文本提到的药学内容:第 1 章,鲜榨果汁(swarasa kalpana)和示例。第 2 章,草药调制(kwatha kalpana)和示例。第 3 章,热饮(phanta kalpana)和示例。第 4 章,冷饮(hima kalpana)和示例。第 5 章,草药膏(kalka kalpana)和示例。第 6 章,草药粉末(choorna kalpana)和示例。第 7 章,药丸(gutika kalpana)和示例。第 8 章,草本果酱(avalehya kalpana)和示例。第 9 章,草药油和酥油(sneha kalpana)和示例。第 10 章,发酵制剂(sandhana kalpana)和示例。第 11 章,矿物和金属的净化(dhatu shodhana marana)。第 12 章,水银的净化(rasa shodhana marana)。

3.《有光》( Bhava Prakasha ,亦称《薄婆明解集》) 成书于公元 16 世纪,作者是薄婆弥室罗(Bhava Mishra)。这部巨著主要侧重于草药的研究。由于该著作反映了阿育吠陀医学从中世纪向现代的转化,因此具有里程碑式的历史意义。《有光》是根据以前的内容汇编而成,但作者提供了大量有关药用物质的信息。

这部阿育吠陀综合指南分为三大部分:第 1 部分(共 7 章),讨论了阿育吠陀的起源、生命和宇宙的演化、胚胎学、解剖学、预防医学以及草药的性质和作用。第 2 部分(共 70 章),详细论述了几种疾病的发病机制及其管控方式。第 3 部分(共 2 章),讨论了老年病学和壮阳药。

印度的中世纪时期自公元 6 世纪开始,至公元 16 世纪初结束。由于宗教冲突,阿育吠陀医学在这一时期的发展受到限制。在这一时期之前,印度的历代帝王都很支持阿育吠陀医学发展。阿育吠陀医生在宫廷担任御医,皇家丰富的财富资源也不断推动着阿育吠陀医学的实践与发展。那时,可用于发展阿育吠陀医学的资源非常丰富,不仅仅是为了皇室成员的健康,也是为了整个印度王国的安康。随着外国统治者的入侵,阿育吠陀医学日渐衰落。统治者压制阿育吠陀医学,扶持尤纳尼医学体系和其他形式的希腊—阿拉伯医学,阿育吠陀医学在那时就好像没人要的过继来的孩子,受到冷落。直到公元 14 世纪初,当时的德里国王费罗兹·沙阿·图格拉格苏丹(Firoz Tughlaq)即位,这种情况才发生变化,因为那时的穆斯林统治者开始认识到阿育吠陀医学的重要性,逐步发展阿育吠陀医学。

阿育吠陀医学在中世纪时期以及后续英国殖民统治时期都得到了存续,其原因与印度文化密不可分。确切地说,莫卧儿引入的尤纳尼医学体系必须要借助阿育吠陀医学中的概念,才能得以顺利发展。阿育吠陀医学的科学价值丰富而广大,尤纳尼医学体系需要从中汲取精华,扩充自身的知识容量,提升吸引力。最终,两套体系得以同时流传下来。即便在数量上,尤纳尼医生比阿育吠陀医生要多,阿育吠陀医生(vaidyas)和尤纳尼医生(hakims)都享有平等地位和支持。阿育吠陀文本被翻译成了波斯文,阿育吠陀医学知识也由此传播到了中东和欧洲。阿克巴(Akbar,印度莫卧儿帝国皇帝)和贾汗季(Jahangir,印度莫卧儿帝国的第四代皇帝)两位国王还建造了医院,鼓励阿育吠陀的实践。

中世纪时期,印度草药知识汇编合集的数量持续增加,这在阿育吠陀发展过程中有着重要作用,也是一个很奇特的发展时期。这些汇编合集被称为词汇表(nigantu),对饮食、草药和矿物质进行了系统分类,方便查阅。根据各种药用物质的成因,对其种类、生长环境、形态和特性以及功效进行收集整理。到目前为止,在中世纪不同时期,共有 57 套词汇表。即使在英国统治时期,这一类收集整理工作仍在持续进行。词汇表反映了这一时期的阿育吠陀学者为了解决药物识别与应用中的混乱状况所真心付出的持之以恒的努力。

在印度,殖民统治时期从 1757 年一直到 1947 年。在这段时期中,除了几个小小的王国外,整个印度次大陆都由大英帝国所统治,印度也再次出现了医生。起初,西方医学在不同程度上使用当地语言进行教育,后来用的是英语。随着西方医学进步显著,阿育吠陀被看作是一种民间传统医学疗法。