最近的人类学研究得出了一个惊人的结论:传统医学很可能比人类本身存在的历史还要悠久。我们的近亲类人猿,已经证明可以使用药用植物来治疗疾病。此外,与类人猿种群生活在同一地区的人类种群也使用类似的植物来治病。医学知识从动物向人类的转移已见诸文献记载。

扁桃斑鸠菊就是一个例子。人们曾多次观察到黑猩猩在感染寄生线虫后咀嚼其带有苦味的木髓来进行自我治疗。瓦通威人(Watongwe)群体居住在坦桑尼亚马哈雷山脉,他们的传统医师使用扁桃斑鸠菊来治疗肠道寄生虫、腹泻和胃部不适。人们发现那里的黑猩猩也使用同样的植物来治病。植物化学研究表明,扁桃斑鸠菊中的倍半萜内酯具有驱虫、抗阿米巴病、抗肿瘤和抗菌的特性。

因此,目前的认识表明,人类与食物和药用植物之间存在着长期的共同进化,导致人体生命机制对具有药理活性的植物代谢物产生了适应。事实上,早在 5 万年前,尼安德特人就已经使用西洋蓍草( Achillea millefolium )、洋甘菊( Matricaria chamomilla )(这两种植物是欧洲植物疗法的两大主要植物,至今仍被列为欧洲药典中的药用植物)和白杨芽( Populus spec.) [2,3] 作为药物。这表明,欧洲植物疗法的当代实践可追溯到人类文明早期和欧洲大陆原住民最初居住的时期。

20 世纪 50 年代,在伊拉克发现了一座 6 万年前的坟墓。死者被放置在一堆植物中。实验室分析表明,这堆植物里有超过 25 种不同的药用植物,至今仍在使用。包括车前草、蓍草、艾草和矢车菊。尽管这一发现并没有提供明确证据表明草药存在的年代如此之早,但它是人类使用药用植物的第一个迹象。

由于人类及其近亲猿类能够学习成功的行为,这种成功的信息体系可以在人与人之间传递。在一个种群中积累起来的知识体系可以被称为该种群的“传统”或“文化”。一方面,通过个体变异、创新和向其他种群学习,另一方面,通过经验选择,达尔文进化论的基本原则适用于种群的“文化”,就像它们适用于基因组一样。因此,这种知识的改进和传播过程可被称为“文化进化”。就传统医学而言,推动这种文化进化的压力是掌握有效治疗知识的部落的生存利益。

到公元前 9000 年,欧洲人类的文化演变导致了人类第一个考古证实的建筑—哥贝克力石阵的建设 [4] 。尽管考古证据表明,这些最早的祭祀场所仍是由狩猎采集者建造的,但农业的发展很快就使美索不达米亚,尤其是古苏美尔,出现了第一批有人长期居住的城市,公元前 4000 年末期,苏美尔人发明了楔形文字,使得苏美尔语成为世界上最早的书面语 [5] 。

而在此之前,在解剖学意义上的现代人类文化发展的最初阶段,所有的文化知识都必须由长辈通过直接的个人指导传授给晚辈—直到今天,这一过程构建了当代狩猎采集文化的所有医学知识以及文明国家所谓的“民间医学”的文化基础。文字极大地推动了文化进化的进程,因为书面知识可以储存和传播,而无需亲自接触其创造者。

即使在早期的苏美尔文明中,医学也有了长足的发展。苏美尔语中的医生一词是“a-zu”或“ia’-zu”,公元前 4000 年就出现了第一批药草。我们对古代苏美尔人医疗实践的了解大多来自楔形文字泥板,其中记载了许多药方 [6] 。用苏美尔语写在泥板上的 15 个处方集是已知最古老的古代美索不达米亚医学文献之一,它的历史可以追溯到乌尔第三王朝时期或苏美尔文艺复兴时期(公元前2112-2004 年)。这些药方的常见成分有氯化钠、硝酸钾、牛奶、蛇皮、龟甲、番泻叶(塞纳决明, Senna alexandrina Mill.)、桃金娘( Myrtus communis L.)、阿魏( Ferulaassa-foetida L.)、百里香( Thymus vulgaris L.)、柳树( Salix purpurea L.)、梨( Pyrus communis L.)、无花果( Ficus carica L.)、冷杉[ Abies cilicica ( Antoine & Kotschy) Carrière]和椰枣( Phoenix dactylifera L.) [7,8] 。这些植物的治疗价值有近 5 000 年的记录,至今仍在欧洲植物疗法中普遍使用,并见诸欧洲药典。

药用植物知识也深深地融入了苏美尔神话。在被现代学者称为《恩基与宁胡尔萨格》的史诗神话中,恩基神通过摄取八种植物来努力“了解它们的心”和“命运”,并为每种植物命名了与之相关的身体部位,还创造了与各自身体部位相关的神灵。神话中由植物、人体器官和神灵组成的八个三胞胎说明了如何根据植物的象征属性以及对其治疗效果的经验观察来制定治疗疾病的药物。这个神话—最起码也是最实用的参考资料—颂扬了恩基与宁胡尔萨格合作编纂的草药药典。在一个同源系统中,八种植物、八类疼痛、八个身体部位和八位神灵连结在了一起,确保了它们的医疗功效,词源学上的联系为这一系统的构成奠定了部分基础,尽管这八种苏美尔植物的名称中没有任何一个可以明确识别为特定物种。总而言之,苏美尔人创造草药的神话与中国的神农之间的密切相似之处尤其有趣:恩基和神农都品尝了植物,从而摸清了它们之前看起来神秘的种种特性;结果两人都生病了;他们都通过努力制定了一套草药知识体系,该体系在各自的族群中都具有非常实际的医学用途。

苏美尔文明—在公元前 19 世纪已基本被阿卡德文明所取代—在古代近东地区(如阿卡德文明、胡里安文明、亚述文明、赫梯文明、乌拉尔图文明、波斯文明等),成为后来许多文明的典范,他们复制并改编了楔形文字书写系统,以及苏美尔的许多神话和文化制度,包括草药知识。

在肥沃新月地带(指位于中东的一个地理区域,得名于其半月形的形状,以其肥沃的土壤、适宜的气候和河流的丰富而著称)的其他古代文明中,埃及比其他任何文明都更加独立于苏美尔文明。因此,尽管文字的概念可能是从美索不达米亚传到埃及的,但与古代近东大多数其他文明的文字系统相比,几乎与公元前 31 世纪第一个楔形文字同时出现的象形文字本身显然是独立发展而来的,而不是对后者的改造。关于苏美尔及后来的美索不达米亚传统医药的考古记录相对零散。与此不同,有几卷关于埃及医药的古书保存了下来。在现存众多的纸草古本中,约公元前 1550 年的《艾伯斯纸草书》是内容最广泛,也是最受人关注的草药古本,其中包含 877 种针对特定适应证的具体混合草药处方,其风格与当代典型的欧洲植物疗法处方相同。这些处方中提到的常见药用植物有:蓖麻( Ricinus communis L.)、橄榄树( Olea europaea L.)、石榴( Punica granatum L.)、没药[ Commiphora myrrha (T.Nees)Engl.]和乳香( Boswellia sacra Flück.)。在许多情况下,这些植物的传统适应证与今天欧洲的植物疗法仍然相同。

从古代近东的青铜时代文明到古典时代的地中海铁器文明,埃及与邻国以色列都是医学知识的主要传播者。特别是就以色列而言,《圣经》中提到的药用植物数量不容小觑。虽然《圣经》中很少直接描述这些植物在医学上的应用—在少数情况下,如乳香( Boswellia carteri ) [9] 、岩蔷薇的劳丹脂( Cistus creticus L.)或无花果( Ficus carica L.)膏 [10,11] ,《圣经》中直接提到它们可用于治疗伤口、疖肿和脓肿—但《圣经》中收录这些植物具有很强的象征意义,因为这些植物的治愈能力可让人联想到神的圣洁力量。如果人们可以想到在英语和大多数欧洲语言中的“治愈”和“神圣”这两个词源于同一个词根,那么这种类比就更有意义了。

就医学水平而言,古典时代的希腊和罗马文明在很大程度上可视为一个整体。因为处于地中海的对岸,互相往来便利,这两个文明都深受埃及医学实践和医学知识的影响。公元前 440 年左右,希腊历史学家希罗多德(Herodotus)到访埃及,记录下大量他对埃及医疗实践的观察 [12] 。公元前 5 世纪,来自意大利南部克罗顿的阿尔克迈翁(Alcmaeon)提出了体液平衡学说。恩培多克勒(Empedocles,约公元前 494 年—公元前 434 年)进一步发展了这一哲学体系,他不仅阐释了人体的运作和相关的治疗药物,也对周围的世界进行了分类,从而将宏观和微观世界联系起来。这一体系不仅适用于所有古代医生和哲学家,而且在公元 18 世纪之前一直适用于欧洲植物疗法和所有形式的西医。

古希腊科斯的希波克拉底(Hippocrates,约公元前 460 年—公元前 370 年)通常被称为“医学之父”,以表彰他作为希波克拉底医学院的创始人在医学领域做出的不朽贡献。他所创设的学派彻底改变了古希腊医学,并将医学确立为有别于神学和哲学的独立科学和职业。《希波克拉底文集》(拉丁语: Corpus Hippocraticum )收录了约 60 部与希波克拉底及其弟子密切相关的古希腊早期医学著作。《希波克拉底文集》成为所有后来建立的西方医学体系的基石。《文集》中有很大一部分是病例,这些病例被认为是后世医生开展诊疗的范例。此外,它还包含了体液学说框架下的理论和方法论思考、关于医学伦理和规范的条约(主要指导原则是“至少不造成伤害”),以及关于尿路结石形成的理论等众多内容。《文集》中最广为人知的是《希波克拉底誓言》,该誓言后来在世界各地得到应用。

罗马人广泛借鉴了希腊先民的研究成果。在希腊概念和思想体系的基础上,罗马科学家将庞大帝国各地的知识汇编成大量参考书,1 500 多年来一直都作为该领域的标准而存在。佩达努思·迪奥斯科里德斯(Pedanius Dioscorides,约公元 40-90 年)是一位受雇于罗马军队的希腊医生,他撰写了一部关于草药和相关药材(药典)的 5 卷本希腊百科全书《希腊本草》(古希腊语: Περὶὕλης ἰατρικῆς )。该书共涉及约 600 种植物及部分动物和矿物,以及用它们制成的约 1 000 种药物。这部著作是所有现代药典的前身,自整个中世纪至 19 世纪构成了欧洲植物疗法药物疗法的基础,这表明“迪奥斯科里德斯著作的永恒性源于基于试错的经验主义传统。尽管社会和文化发生了变化,医学理论也发生了变化,但这部著作却世代相传” [13] 。埃利乌斯·盖伦(Aelius Galenus,公元 129年—约公元 216 年)是罗马帝国的医生、哲学家。盖伦可以说是古代所有医学研究者中成就最高的一位,他影响了解剖学、生理学、病理学、药理学和神经学等多个学科及哲学和逻辑学的发展。不过,盖伦最擅长的领域是外科,他在治疗角斗士方面积累了大量临床经验。正如迪奥斯科里德斯在药物学领域的地位一样,盖伦的理论 1 500 年来一直是公认的科学标准。

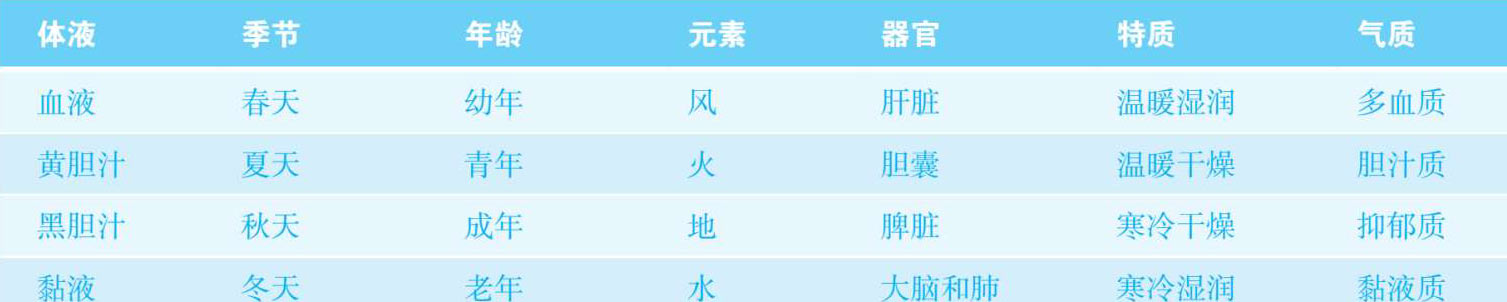

图 3-2 体液与气质的关联

在经历了漫长的科学、文化和军事进步之后,罗马帝国在公元 4 世纪进入了危机四伏的状态。在漫长的“罗马和平”中,整个地中海都在罗马人的控制之下,过去与并立强国的冲突也逐渐淡出了人们的记忆,人类对荣耀的渴望开始向内发泄,并慢慢地影响到帝国本身的文化基础。作为罗马社会秩序的“祖先习俗(mos maiorum)”成为一种公理—无法证明但也无需证明—越来越受到人们的关注。即使在不断变化的环境中,“祖先习俗”这种通过文化演变而发展起来的传统习俗仍能保持和界定罗马人的身份,这使得罗马得以从一个城邦扩张成为一个世界强国 [14] 。然而,“祖先习俗”的保存取决于统治精英之间的共识和节制,他们对权力和地位的争夺威胁到了“祖先习俗” [15] 。公元 3 世纪末期,当越来越多的罗马精英阶层开始从祖先的宗教皈依基督教时,执政官昆图斯·奥勒留·叙马库斯(Quintus Aurelius Symmachus)认为,罗马的持续繁荣和稳定取决于对“祖先习俗”的维护。然而,反对他的“现代”批评者却认为这是对传统的盲从,是“老祖宗的迷信”,不如基督教新揭示的真理 [16] 。

到了公元 5 世纪末,罗马帝国已经基本瓦解。西欧落入了来自北方的日耳曼部落之手,这些部落建立了新的王国。这些王国很快就以其日耳曼和罗马文化的特殊融合而被定义,从而为后来欧洲各国的发展奠定了基础。帝国的南半部很快落入阿拉伯入侵者之手,但在讲希腊语的帝国东北部,罗马政府却延续了 1 000 多年。这个国家以其首都拜占庭命名,通常被称为“拜占庭帝国”,在未来的许多世纪里,它不仅是书籍、实用医学知识的来源,也是草药贸易的重要市场。Latrosophia,意为“医学智慧”,是拜占庭医学文献的一种体裁,由包含药方或诊疗建议的医学手册组成,许多这类文本都是在该时期撰写的 [17] 。

在西方王国,天主教会确立了自己作为大陆上积累的知识体系(包括大多数科学和医学领域)的主要守护者的地位。在修道院的写字间里,罗马时代的医学著作被一丝不苟地复制抄写,成为修道院附属医院的僧侣医生开展医学实践的基础。因此,在这个时代,欧洲植物疗法的发展路线也被称为“修道院医学” [18] 。公元 800 年,法兰克国王查理曼(Charlemagne,约 768-814 年)阔别 400 年以来首次成功组建了一个帝国政府,控制了欧洲大陆的大部分地区。加洛林帝国通常被认为是神圣罗马帝国历史的第一阶段,一直持续到 1806 年。它在基督教和以希腊—罗马文明为基础的文明向欧洲北部传播的过程中发挥了重要作用。加洛林王朝的修道院花园栽培了许多以前在北方未曾发现的地中海药用植物,使得这些植物自此适应了寒冷的气候。瑞士圣加仑修道院现存的公元820-830 年的建筑平面图记载了一个名为“herbularius”的专门种植区,栽培了 16 种药用植物。规划图中列出的所有植物都来自《庄园法典》的植物清单,这是查理曼大帝颁布的一项有关皇家庄园管理的法令。该法令包含一份含 73 种草本植物(主要是药草)和 16 种果树的清单,所有皇室庄园都要种植这些植物。这些庄园中有许多位于今天的德国境内,其中许多来自南方的药用植物以及无花果、杏仁和甜栗树等果树都是首次引入德国。由于许多修道院图书馆都藏有迪奥斯科里德斯的著作,在罗马发展起来的欧洲植物疗法很快就成功地传播到了整个欧洲大陆。

不过,必须强调的是,修道院医学在加洛林王朝向北传播并不是凭空进行的。在北欧林地,日耳曼人和凯尔特人的传统医士掌握了大量有关本地植物医疗特性的知识,但由于没有文学传统,这些知识无法以书面形式系统化整理和保存。然而,在修道院医学建立之后,这些植物被整合进了迪奥斯科里德斯和盖伦提出的医学理论框架中。宾根的圣希尔德佳德(St. Hildegard,1098-1179年)是该整合过程中贡献最多的人之一。她是德国本笃会女修道院院长、作家、作曲家、哲学家、草药学家和博学家。她的著作《自然史》和《病因与疗法》(约公元 1160 年出版)不仅引用了源自罗马的文献,如迪奥斯科里德斯的著作,还收录了许多以前只在口头流传的日耳曼民间医学知识,并根据罗马草药医学的风格和体液学说的原则进行了改编 [18] 。今天欧洲植物疗法中的许多主要植物都是在圣希尔德佳德的著作中首次见诸文字的,如金盏花( Calendula of f icinalis L.)和山金车( Arnica montana L.),前者至今仍被用于许多皮肤软膏中,后者因其镇痛和消炎作用也被广泛使用。

在随后的几个世纪中,欧洲的植物疗法在很大程度上仍沿用罗马帝国灭亡后修道院医学发展的框架。然而,随着时间的推移,医学实践越来越多地从修道院转移到世俗的商业医生身上,这些医生在世俗的医学院和大学里学习医学—用的都是和僧侣一样的教材。这些学校中最有影响力的是意大利南部的萨勒诺医学院(Salerno)。这所学校成立于 9 世纪,最初设在当地一所修道院的药房内,在 10 世纪至 13 世纪达到了鼎盛时期,当时它发展了自己独有的希腊—拉丁医学传统体系,并补充了来自阿拉伯和犹太地区的知识。萨勒诺医学院的教授马泰厄斯·普拉塔里乌斯(Matthaeus Platearius)撰写了《简易药物书》( Circa Instans ),这是一本按字母顺序排列的简易草药处方教科书,以迪奥斯科里德斯的理论为基础,描述了各种药物的外观、配制和用途。与他同时代的康斯坦丁努斯·阿非利加努斯(Constantinus Africanus,卒于 1099 年前)为欧洲植物疗法引进阿拉伯医学知识做出了巨大贡献。康斯坦丁努斯出生于突尼斯,在那里接受了用阿拉伯语传授的深厚的希波克拉底医学教育,后来皈依天主教,成为萨勒诺医学院的一名教授。在这里,他编撰了大量教科书,其中大部分都是从阿拉伯语资料中翻译而来,如《拉齐》( Rhazes )、《伊本·伊姆兰》( Ibn Imran )、《伊本·所罗门》( Ibn Suleiman )和《伊本·贾扎尔》( Ibn al-Jazzar )。他的教科书一直沿用到 17世纪。

在西方文明中,从中世纪到现代早期的转变通常由两个事件来定义:① 1439 年约翰内斯·古腾堡(Johannes Gutenberg)发明了活字印刷术。② 1492 年克里斯托弗·哥伦布(Christopher Columbus)发现美洲大陆。

这两个事件都对欧洲植物疗法的发展产生了重大影响,因为可以印刷医学书籍,因此各种理念可以更快地在人群中传播。这些理念还包括从美洲引入欧洲的众多药用植物。莱昂哈特·福克斯(Leonhart Fuchs,1501-1566 年)于 1542 年出版了《植物史评论》( De Historiastirpiu Mcommentariiinsignes ),这是第一本在印刷市场上大量发行的有关草药的图书。与以往不同的是,借助印刷机,大量作品可以立即转换成普通德语发行,如《克吕特新书》( New Kreüter buch )。就在福克斯的有生之年,该书还被印刷成了 39 种语言,如荷兰语、法语和西班牙语,并在他去世 20年后被翻译成了英语。该书涵盖约 500 种植物,其中 100 多种是首次描述,几乎所有植物都有木刻插图 [19] 。该书在准确性和质量方面树立了新的标准,也是已知的第一本关于美洲植物的出版物,如辣椒( Capsicum annuum L.)、南瓜( Cucurbita pepo L.)、万寿菊( Tagetes erecta L./T. patula L.),所有这些植物都被永久纳入欧洲植物疗法。

然而,哥伦布的海外交流不仅给欧洲带来了新的植物,也带来了新的疾病。虽然梅毒在哥伦布之前就已经在欧洲出现,但最致命的菌株的出现与发现美洲的时间相吻合,并且被认为存在因果关系 [20] 。通常情况下,从大洋彼岸来的疾病的治疗方法也会在从新大陆进口的药物中得到。德国骑士和宗教改革者乌尔利希·冯·胡登(Ulrich von Hutten,1488-1523 年)在生命的最后 15 年里染上了梅毒,他在 1519 年写了一本关于他的症状和他用愈创木( Guaiacum of f icinale L.)治疗梅毒的书《法国疾病》( De morbo Gallico )。他的文本被认为是医学史上最早的叙述之一 [21] 。如今,愈创木仍是欧洲植物疗法感冒药的常见成分。

然而,将愈创木用于梅毒治疗并非没有争议。瑞士炼金术士、医生和哲学家帕拉塞尔苏斯(Paracelsus,原名特奥弗拉斯特·冯·霍恩海姆,1494-1541 年)对使用愈创木提出了严厉批评,并推荐使用炼金术中提取的汞化合物,他使用这种化合物取得了显著疗效。他被誉为“毒理学之父” [22] 。其医学思想流派(帕拉塞尔苏斯学派)在他死后很长时间内仍由他的学生们继续传承,该学派受到炼金术的强烈影响,并高度重视民间草药的作用,这在当时受过大学教育的医生中并不多见。帕拉塞尔苏斯强调实验观察与传统知识相结合的价值。他的工作具有两面性,一方面是以矿物质(通常是重金属)为基础的炼金术药物,另一方面是来自民间的草药,非常重视蒸馏出具有药理活性的挥发油,这在后来导致了欧洲医学史上重大分裂的发生。

迪奥斯科里德斯和盖伦的著作代表古代医学实践中的先进技术,在历史长河中屹立 1 000 多年,但它们的地位在文艺复兴时期受到了严重挑战。英国医生威廉·哈维(William Harvey,1578-1657 年)在其 1628 年出版的著作《活体动物心脏和血液运动的解剖学研究》( Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus )中,展示了心脏泵血作用下血液在人体内的循环。他的实验证据明确推翻了两位古代作者的观点,即新血是由肝脏不断处理的,并像海洋中的潮汐一样在动脉中起伏。在“启蒙运动”(17 至 19 世纪欧洲所有文化传统的普遍信仰危机)之后,对修道院医学和炼金术医学的主要基本假设的驳斥使许多同时代的人对所有传统医学实践提出了质疑。启蒙运动包括一系列以“理性主权”和“感官证据”为主要知识来源的思想 [23] 。这种思维方式催生了各种各样的新医学流派的形成—它们都基于最新的“科学证据”和“合理”的人体生理理论。然而,由于最新的“科学证据”和看似“合理”的理论在不断变化,每过 10 年都会出现一个新的“创新”和“开明”的医学流派,但几十年后,这些流派就很快被人遗忘。因此,欧洲的植物疗法越来越多地被各种新的治疗方式所取代,这些治疗方式并非基于传统知识,而是纯粹的理论推测。在启蒙运动时期发展起来的众多医学体系中,只有基于化学合成的“科学医学”或“生物医学”以及顺势疗法一直繁荣至今。后者是当今各种“替代医学”(如“人智医学”)的基础和先驱。由于“替代医学”不是基于传统的经验知识,而是基于对疾病和药物的“哲学解释”,因此不能将其与欧洲的植物疗法混为一谈,后者仅以书面的传统经验医学知识为基础。

“科学医学”或“生物医学”在过去两个世纪取得的成就不应被诋毁或否定。与传染病这一科学生物医学的最大成功相比,科学还原论可以很容易地将其归结为单一病因,即致病微生物,而慢性病则没有单一病因,是由多种相互关联的复杂情况造成的,几乎无法用科学医学合成单一化合物药物来治疗。因此,自战后以来,欧洲植物疗法再次受到人们的关注和欢迎。

然而,如果没有许多传统医师的参与,欧洲植物疗法就不可能保存到今天。在政府和公众大多对被“现代”评论家斥为盲目坚持传统和伪科学迷信的祖传习俗持敌对态度的时代,这些传统医生为保护欧洲医学传统而奋斗。

在19 世纪为保护欧洲植物疗法而奋斗的人中,塞巴斯蒂安·克奈普(Sebastian Kneipp,1821-1897 年)显然是最杰出的一位。克奈普是一位巴伐利亚天主教牧师,常与被称为“克奈普疗法”形式的水疗联系在一起。水疗法在克奈普医疗工作中的重要性也不应被高估,因为这种方法只是五大“健康支柱”中的第一支柱,其他支柱分别是运动(通过体能训练促进身体健康)、营养(全谷物、水果、蔬菜饮食,明确包括但数量有限的肉类)、有序的生活方式(健康的人需要健康的心灵,对克奈普个人而言,这意味着传统的天主教精神),以及同样重要的植物疗法(传统植物疗法是克奈普的另一个专业领域)。天主教精神的融入以及大部分草药的融入,使欧洲植物疗法的克奈普学派与早期修道院医学的传统一脉相承。作为一名天主教神父,克奈普并没有现代主义政府可以剥夺的医疗执照。随着他的医疗实践取得越来越大的成功,许多受过大学教育的医生也加入了他的学派,这使得欧洲德语区医学界对欧洲植物疗法的接受程度远远高于欧洲大陆的其他地区 [24] 。

德国大学对欧洲植物疗法的这种高度认可,后来促进了对其处方药理作用及实践的科学研究,旨在从科学上全面了解和进一步改进传统实践 [1] 。

事实上,欧洲植物疗法如今已被德国和欧洲的法律认可为三种“特殊治疗体系”之一,另外两种是顺势疗法和人智医学 [25] 。根据《德国药品法》(AMG),这些传统医药产品有别于其他医药产品,因为它们的疗效完全基于传统用途。有了这一可靠的法律框架,欧洲植物疗法就能像欧亚大陆对岸的中国传统医学一样,在人类伟大的传统医学体系中占据一席之地。