寒邪为中医“六淫”致病因素之首,其性凝滞收引,易伤阳气。《素问·举痛论》言:“寒气入经而稽迟,泣而不行。”寒邪致病有内外之分:外寒多因气候严寒、涉水淋雨、空调过冷等外界寒气侵袭肌表,常见恶寒发热、头身疼痛等表寒证;内寒则因元阳亏虚,阴寒内盛,多见四肢厥冷、脘腹冷痛、腹泻清谷等里寒证。

艾灸祛寒具有独特优势:其一,艾叶性温,李时珍称其“纯阳之性”,燃烧时产生的特殊红外光谱能穿透皮下组织,直达深部经络;其二,艾火温和持久,较之普通热疗更易激发经气。临床常用大椎穴散外寒,神阙穴祛内寒,配合足三里、关元等穴可标本兼顾。现代研究证实,艾灸能改善局部微循环,升高组织温度,促进炎症消退,这与中医“温经散寒”理论高度契合。对于现代常见的空调病、老寒腿、痛经等寒性疾病,艾灸疗法尤为适宜。

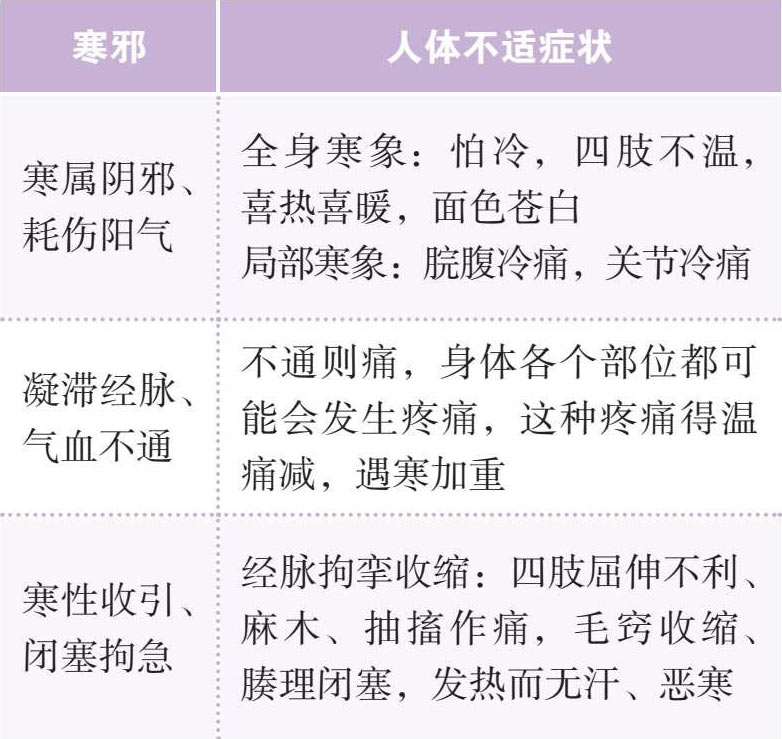

寒邪致病表现

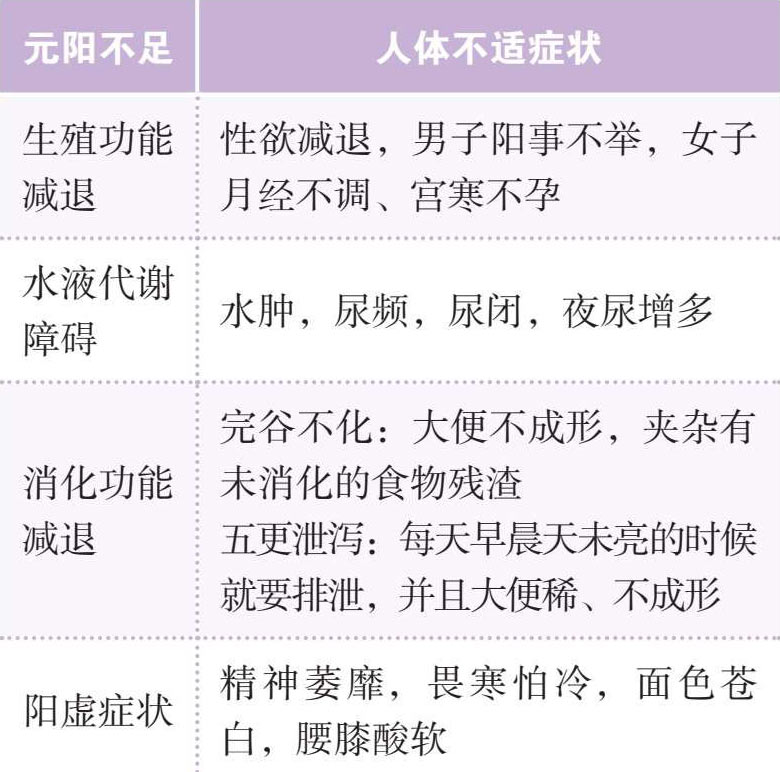

元阳,中医又称“肾阳”“命门之火”,是人体生命活动的原动力,藏于肾中,温煦五脏六腑,推动生长发育、生殖与代谢。正如《景岳全书》所言:“天之大宝,只此一丸红日;人之大宝,只此一息真阳。”元阳充足则精力充沛、抗病力强;元阳亏虚则畏寒肢冷、腰膝酸软、免疫力低下,甚至早衰。

艾灸借助火力的温和渗透,能直接温补肾阳,尤其适合调理阳虚体质。重点穴位如关元、命门、肾俞,通过持续艾灸可激发命门真火,改善阳痿早泄、宫寒不孕、夜尿频多等肾阳不足之症。现代研究表明,艾灸能调节下丘脑—垂体—靶腺轴功能,调控激素释放,这与中医“温补元阳”的机制高度吻合。

元阳不足的表现

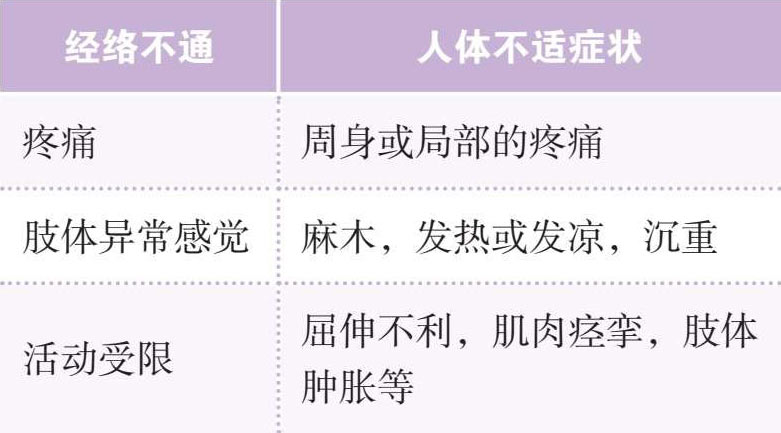

经络是中医理论中运行气血、联系脏腑与体表的重要通道,如同人体的“交通网络”,负责输送能量与信息,维持生命活动的平衡。《灵枢·经脉》指出:“经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通。”当经络瘀堵时,气血运行受阻,就会引发疼痛、僵硬、麻木等症状,甚至影响脏腑功能,导致疾病。

艾灸的温热之力能深入经络,化解寒湿瘀滞,促进气血流通。例如,艾灸合谷穴可疏通手阳明大肠经,缓解头痛、牙痛;艾灸三阴交能调理肝、脾、肾三经,改善妇科问题与下肢寒凉。现代研究也表明,艾灸的热辐射效应可扩张毛细血管,加速局部血液循环,这与中医“温通经络”的理论不谋而合。

日常保健中,常灸足三里、大椎等穴位,不仅能缓解疲劳,还能预防经络瘀滞,让人体气血如江河奔流,生机盎然。

经络不通的表现

正气,是中医理论中的核心概念,指人体抵御外邪、维持健康的内在能量。《黄帝内经》云“正气存内,邪不可干”,它涵盖了免疫力、气血运行、脏腑功能等多个方面,决定了人体是否容易生病以及康复的速度。

现代人因熬夜、压力、饮食不节等因素,常导致正气不足,表现为易感冒、疲劳、消化不良等亚健康状态。艾灸通过温热刺激特定穴位(如足三里、关元、气海等),能温补脾肾、振奋阳气,促进气血生化与循环,从而增强正气。长期坚持艾灸,可调整体质,减少疾病发生,使人体达到“阴平阳秘”的平衡状态,真正实现“治未病”的养生智慧。

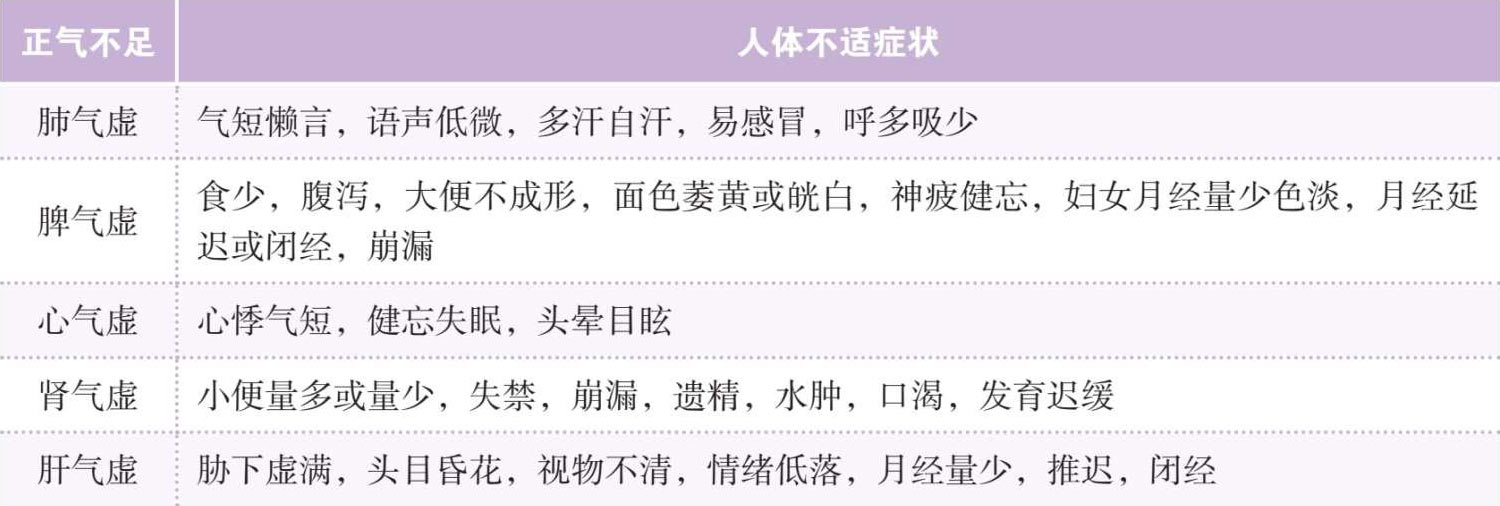

正气不足的表现