徐凯文老师在一次心理访谈中说,解决当下青少年心理健康问题的方案其实很简单,做到这两点就可以减少大部分的心理健康问题:一是保障孩子每天八个小时的睡眠时间;二是保持每天三个小时的活动时间。

确保充足的睡眠时间不难理解,为什么确保充足的活动时间也很重要呢?因为在人的成长过程中,学会认识自己和与别人相处,这对心理健康是非常重要的,而这个能力需要在与人不断的互动中完成。我们这一代人读书的时候,课间跳皮筋、打乒乓球、打篮球、嬉戏打闹的场景很常见,放学后大家各自约着去谁家里玩也是常规活动。如今,孩子在课间休息时不能自由活动,大课间以跑步为主,体育课每周只有两三节且经常被占用,放学后不是各自回家写作业就是上补习班,周末也是被各种兴趣班和补习班挤占,社交活动的时间被大大压缩。没有充分的人际互动,孩子就无法学习如何与同龄人社交、无法充分地共情他人、无法积累处理挫败感的经验。在这样的成长环境中,孩子难以学会如何处理人际冲突和他人评价,有些孩子甚至会变得害怕社交。如今,关于校园欺凌事件的报道屡见不鲜,我觉得与之不无关系。

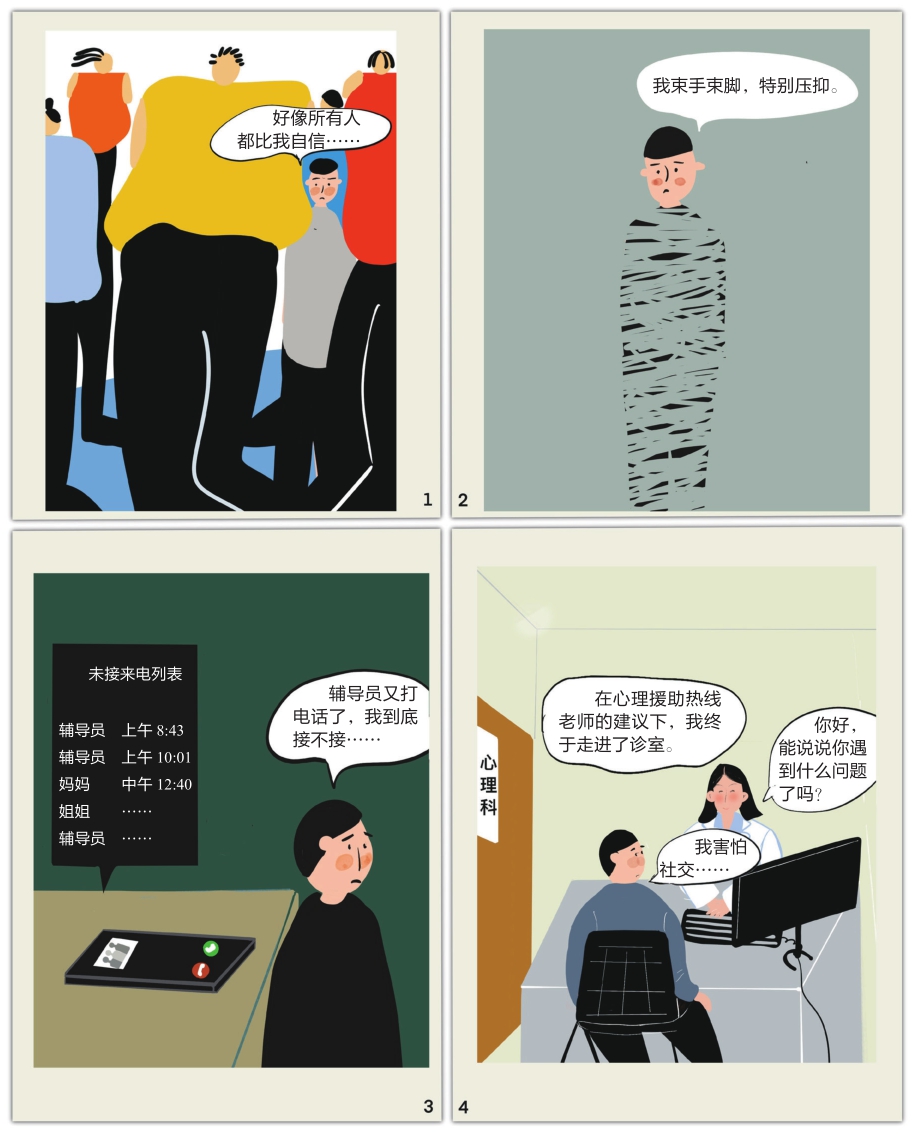

在这个案例中,来电者就是因为社交困难而不敢和同学说话,严重影响了他的正常社会功能。痛苦之下,他拨打心理援助热线求助。

“你好,这里是杭州市心理援助热线!”我戴上耳机。

对方没有回应,一阵沉默,但电话是通的。

我等待了约五秒钟,继续问道:“你好,你打电话过来,有什么话想和我们说吗?”

“……我听到了。”对方简短地回应道。

“有什么可以帮助到你的?”我缓和地问。

“我只是想打一个电话……我也不知道自己怎么了……这种情况已经有一年多了,我不敢跟人接触。”他边思考边谨慎地说。

“可以具体说说‘不敢跟人接触’是怎么回事吗?”我引导他将问题具体化。

“我一直在努力地和别人说话,但感觉越来越不行了,我现在已经不敢出门了。”他似乎做了很多努力,但情况反而越来越严重了。

“你是害怕什么吗?”我想让他面对自己的恐惧。

对方又沉默了。

“你和我的通话都是保密的,你不用担心。”我担心他是因为害怕隐私被泄露才沉默的,便补充强调了心理热线的工作规范。 心理热线和心理咨询一样,伦理 上都需要遵守保密原则 。我所在的医院是国内最早开通心理热线的医疗机构之一,每一通来电都会被录音,一是作为工作原始资料,二是用来督导和质控。这些录音材料都只保存在内网,不会被上传到互联网上。

“嗯,我知道。”

我继续引导:“你是怕和别人接触以后会发生什么吗?”

“我担心会被别人骗……”他仍然简短地回应着,像是还不太能充分表达自己的感受。

“你之前受到过类似的伤害吗?”我问。一般来说,过往的经历会影响我们对事物的判断。

“不清楚,没有吧!”他说。

我感觉线索被掐断了,于是试着根据他目前遇到的问题进行目标聚焦。我说:“听起来,你目前在社交方面存在一些困难。你今天打电话来是想获得什么样的帮助呢?”

“我也不知道。我现在很绝望,不知道该怎么办……”

“今天的电话结束后,你希望获得什么收获呢?”我从另一个角度问他。

“我没想过。”他回答。

我根据他的回答推测,他今天打这通电话可能是偶然的。我对他的感觉是,他对自我的认知有限,只知道自己现在很痛苦,并不清楚到底什么使他这么痛苦;或者,他对心理热线还不够信任,于是,我尝试缓解明确目标带给他的压力,说道:“那我们可以边走边看,希望我们今天的谈话会对你有所帮助。”

“好的!”他回答道。

我打算先了解一下他的基本情况:“也许我们可以先认识一下,让我更了解你一些,这样我才能更好地帮助你。你可以介绍一下自己吗?”

“我叫王旭,是一名学生。”

“今年多大了?”

“22岁。”

“那你是大学生了,大几了?”

“大三。”

通过一问一答,我得知王旭在离家不远的城市读大学,家里还有一个姐姐。他从小在家人眼中就是一个听话懂事的孩子,学习成绩也不错。初步接触后,我感觉王旭主动表达的意愿不强,多次出现沉默,从声音判断,他的情绪状态也不佳。根据他之前的描述,我想针对细节和他进行确认:“你之前说担心自己被人骗,但又说没有被人骗的经历,所以你所说的‘骗’具体指的是什么呢?”

在心理咨询和日常沟通中,不同的人对同一个词汇的理解是存在差异的,只有把它还原到具体的情境中,才能理解个体真正想表达的含义。

他解释道:“就是不敢相信别人,担心别人会欺骗我。”

“这种担心对你的社交有多大影响呢?”

“现在别人跟我说话,我只是敷衍一下,不会继续说话。”

“这影响到你正常的学习和生活了吗?”

他停顿了一会儿,说:“我不敢和别人说话,甚至包括我的家人,我已经很久没跟他们说话了。”

我问:“你家人联系过你吗?”

“联系过,但我会找各种理由拒绝回家。”

“你在学校时,和老师、同学的关系怎么样?”我继续评估。

“基本没什么接触。辅导员偶尔会打电话给我,但是我能不接就不接,除非他找上门来。”

通过对话,我了解到他的社会支持系统正在走向破碎,便想试着帮他寻找身边的资源。我问他:“看来辅导员还挺关心你的,你觉得辅导员怎么样?他知道你的情况吗?”

“他并不知道我的具体情况,我会假装正常,让别人看不出来。”

“在你信任的家人或朋友中,有人知道你的情况吗?”

“我从来没有和别人说过我这个情况。”

“你之前寻求过帮助吗?或者就诊过吗?”

“没有。”

我推测,他最近两年来独自在痛苦中煎熬着,缺少相应的社会资源支持和帮助。我引导他主动寻求帮助:“其实你已经发觉自己的心理出现问题了,所以今天才打来这个电话,是吗?”

“是的,我装得很累。”他语气中略带痛苦。

“你渴望去和别人接触、交流吗?”我围绕他的社交障碍继续进行评估。

“渴望,我一直想和别人说话……但是主动不起来。”

“那如果别人主动来找你呢?”

“我也害怕。比如今年寒假,同学找我出去聚聚,我其实很想去,但是又很怕见到他们。”

我留意到,他用两个“很”字表达了内心的强烈冲突,便试着引导他识别自己的想法:“你害怕什么呢?”

“害怕他们看出我不正常,我觉得很丢脸。”

“当你和别人社交的时候,你担心被别人当成异类,是这个意思吗?”我对他的回答进行了明确和补充。

“是的,我很害怕他们说我不正常。”

人类的心理和生理的评估方式存在很大差异:生理可以通过生化指标、解剖学改变、病理改变等相对客观化指标进行描述;截至目前,心理活动则无法通过仪器或者生化指标进行准确判断,我们只知道心理活动对应的大致脑区,但无法具体到哪条神经环路、哪个神经元。要想知道一个人的想法、情绪、动机状态,就只能通过行为观察、访谈评估等人工作业。王旭认为自己不善社交、担心被别人看出来自己和别人不一样,便尽量减少与他人的社交接触。这进一步导致了事情的恶化,使他陷入了“害怕社交-无法社交”的恶性循环。这种内在的心理冲突也让他产生了害怕、疲惫、自我厌恶等情绪。

我问:“你的这种情况是从什么时候开始的?”

“去年就有了,今年比较严重。”

“这个问题是否影响了你学习?”

“对我影响挺大的。”

“如果影响程度最高是10分,那么0到10分,你觉得这个问题给你的影响可以打几分?”我尝试进行量化。

“7~8分吧。”他回答道。

刻度化评估是心理热线中经常用到的一种评估方法,从他的评分可以看出,这件事已经显著影响到其正常学习功能了。

“你最近的睡眠和饮食怎么样?”

“还好吧。”

好在他的睡眠和饮食没有受到太大影响,我基于他的情况进行了总结和确认:“通过刚才的对话,我已经基本了解了你目前的情况。因为你觉得自己不善社交,所以平时很少主动社交,导致你与他人的社交越来越少;同时,你又希望自己可以和别人交往。这种矛盾和内耗让你感到很痛苦,影响了你的情绪和学习。是这样吗?”

“是这样的,我感觉很痛苦。”他回答道。

“要想解决这个问题,就要寻求外界的帮助,单纯依靠自己调整是非常难的。”停顿片刻,我继续引导他寻找帮助,“你的家人觉察到你目前的状态所发生的变化了吗?”

“最近,我妈一直打电话说想让我回家看看。”他回答道。

“你平时不常回家吗?”我问。

“这学期就没回过家,以前基本上是一个月回一次。我姐和我姐夫之前来学校看过我一次,因为我成绩下滑,他们就问我还想不想读书,我说我还想读。”

“家人是你最大的社会支持,你可以试着告诉他们,向他们寻求帮助。”我引导他寻找资源。

“我不想让他们为我担心,那天我心情很差,乱七八糟吃了很多药。”

听到“吃药”两个字,我心里咯噔一下,没想到他会做出轻生行为。不过,他毕竟只是说“吃药”,而没有直白地说出来,所以我还是想慎重地确认我的判断,于是我问他:“你吃药的目的是什么?”

“想一次性解决问题。”

“你是说,你想通过吃药来结束自己的生命吗?”我再次确认。

“是的。”

“后来你是怎么处理的?”我追问道。

“后来我觉得我这么做对不起父母,吐了一次,然后就没事了。”

我听后在心里松了一口气,但还是不放心,又问他:“那你现在还会有这种想要轻生的念头吗?”

“时有时无,最近这段时间没有。”他回答。

“可以看出,你非常爱你的家人。我相信你的家人也同样希望你得到专业的治疗。从你和我今天的谈话中,我认为你的表达能力没有问题,只是因为害怕别人的评价而导致你无法正常社交。如果你能解决这个问题,就能缓解痛苦。要知道, 寻求外界帮助不是懦弱的表现,恰恰相反,它是一种勇敢的表现。 ”

“嗯,那我该找谁呢?”看来,他是愿意向外界寻求帮助的。

“由于我们心理援助热线无法提供多次和长程的心理咨询服务,因此你可以向学校心理咨询中心或医疗机构的心理咨询中心寻求帮助。同时,家人的陪伴对你来说也很重要。”

“好的,谢谢!”

“因为时间的限制,我们今天的通话就要结束了。你今天打这个电话过来寻找帮助是非常正确的选择,我相信经过专业的治疗,你一定可以成为更好的自己。”在结束这次通话之前,我想让他试着做一下总结,“你觉得自己现在的想法和打电话之前的想法相比有什么不一样?”

他说:“谢谢你和我聊了这么多。我第一次和别人说这些,说完轻松了不少。我现在知道该怎么做了——要去寻求帮助。”

我补充道:“能够主动寻找帮助是一个非常正确的选择。但因为时间有限,我们就要结束通话了,后续如果你还有困惑,那么还可以继续拨打我们的电话。”

“好的。”

在这通热线咨询中,我感受到了王旭的无助——他独自承受着心理上的痛苦,无处倾诉。我没有直接针对他的社交障碍进行工作,而是动员他去寻求家人、医生这些外界资源的帮助,以减少他的羞耻感。

当一个人自觉出现心理问题时,能鼓起勇气向外界寻求帮助是不容易的。我们从小接受的教育多是强调自我修养、自我调整,先从自己找原因。我们虽然知道修身的重要性,却不了解如何修身。因此,在我们自修的功力不够时,就要积极地向外界寻求帮助。

据调查统计,我国心理障碍人群的就诊率不到30%。在这通来电中,王旭感觉自己出现了心理问题,但因为有羞耻感,所以他一直不敢让家人和老师知道,没有得到及时的帮助。由于心理援助热线具有隐蔽性,因此成为很多心理障碍人群的倾诉通道。我们的工作不仅可以减少来电者的羞耻感,增强来电者求助的动机,还可以为他们介绍寻求帮助的途径。