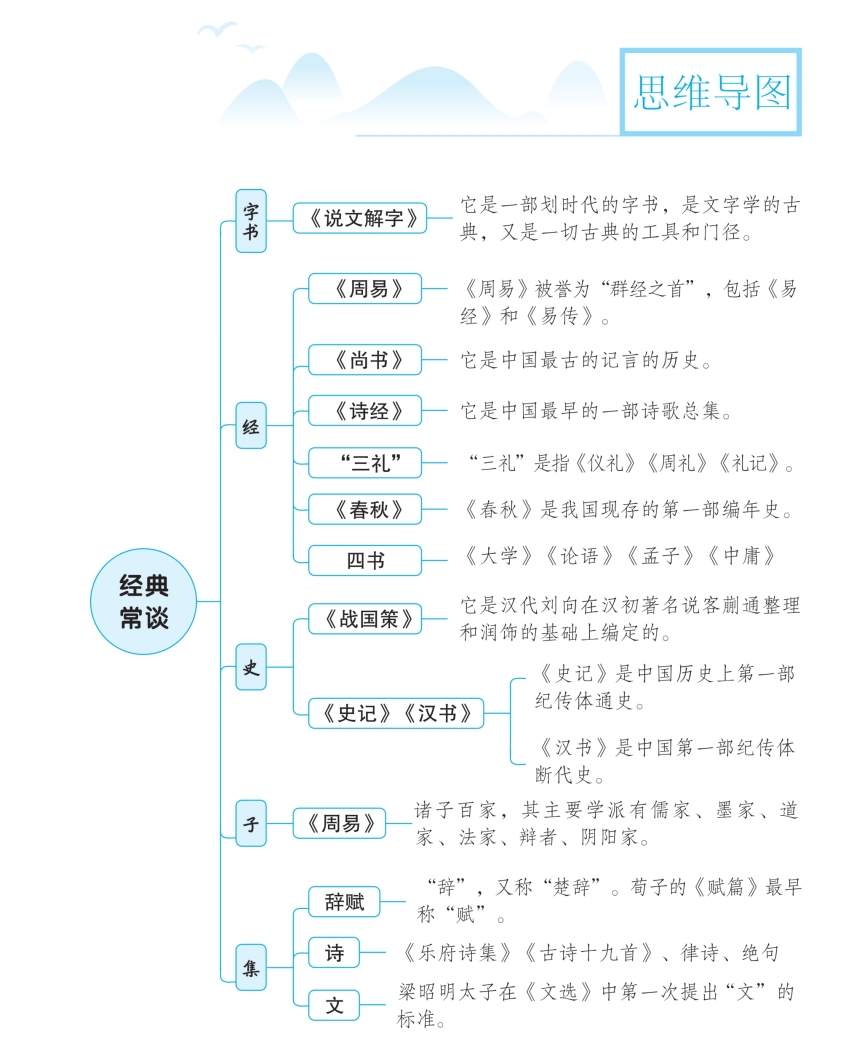

《经典常谈》是中国古代文化典籍的指南,它专门为中学生而作,如同向导一般,带领读者领略我国传统文化概貌。全书共13篇,介绍了字书《说文解字》,按照经、史、子、集的顺序介绍了《周易》《尚书》《诗经》、三“礼”、《春秋》三传、四书、《战国策》《史记》《汉书》、诸子、辞赋、诗、文,深入浅出地展示了我国古代思想文化的基本面貌,书中又不乏精辟的见解和饶有兴味的传说故事,如探胜境,让人手不释卷。

《经典常谈》的作者是朱自清。朱自清,中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。1922年与叶圣陶等创办了我国新文学史上第一个诗刊——《诗》月刊。1924年,出版诗文集《踪迹》。1928年,出版散文集《背影》。抗日战争爆发后,随校南迁,任国立西南联合大学教授。

1937年10月,杨振声(现代著名教育家、作家、教授。1938年任西南联合大学常务委员会委员兼秘书长、中文系教授,后任西南联大叙永分校主任、中文系教授)建议朱自清“写一些有关中国文化的课文”,朱自清接受这一“好主意”,1938年9月起,朱自清就在西南联大任教之余陆续撰写,初名为《古典常谈》,1942年1月31日—2月2日,作《古典常谈》序。2月3日,朱自清赴岗头村访杨振声,接受杨振声建议,将原书名《古典常谈》改为《经典常谈》。

《经典常谈》的创作受到新文化运动的影响,传承了“整理国故”的思想,以现代的、科学的学术观念研究传统典籍。自“新式教育施行以后,读经渐渐废止”,朱自清认为“经典训练的价值不在实用,而在文化”,但是中国古代文化经典博大精深,常常令人望而生畏,敬而远之,当时有一些学者尽自己的一份力,简明地介绍这些经典,其中典型的代表就是《经典常谈》。朱自清写作此书,为的是给中学生做一个向导,引领他们亲近经典。

《经典常谈》写作特色如下:

1.以现代的、科学的学术观念研究经典,实事求是地审视传统文化,采择近人新说,又新旧兼容,不时闪现作者的真知灼见。例如叙述“仓颉造字”的传说时,他不仅介绍了传说的产生、演变及定型,也“采择近人新说”,“但是,仓颉究竟是什么人呢?照近人的解释,‘仓颉’的字音近于‘商契’,造字的也许指的是商契”。接着,他又亮明自己的观点,“事实上商契也许和造字全然无涉,但这个传说却暗示着文字起于夏、商之间”。作者让大众全面而客观地了解“仓颉造字”传说的产生和演化。

2.注重书的普及性及通俗性,开头常常从日常生活和传说故事谈起,不夸奇炫博,不故作高深,读来流利畅达,引人入胜。例如介绍《周易》时,他从门头上、小孩帽饰等生活现象说起,引出八卦是圣物,是可以辟邪的。接着陈述八卦图的来历,关于八卦图的来历,共存有两个版本,一说是伏羲画的,一说是伏羲照描的。作者讲述了第二个版本,一匹龙马背着一幅画从黄河里出来,伏羲照着描了下来。这是“河图”的来历。为了区分八卦和五行,又将“洛书”传说一起讲述,这就易于读者接受,注意了普及性和通俗性。

3.《经典常谈》语言呈现散文化的特点,以“谈话风”娓娓道来,同时不乏精彩笔墨。作者在讲述《尚书》时,称其内容大部分是号令,小部分是君臣相告的话,“这些辞有的是当代史官所记,有的是后代史官追记;当代史官也许根据亲闻,后代史官便只能根据传闻了”。阅读这些内容,就如同听一位博学的老者讲述古老的故事,还能想象得出那谈笑风生的场景。作者描写战国说客时,写得生动精彩,饶有兴味。他描写汉初著名的说客蒯通:“蒯通那枝笔是很有力量的。铺陈的伟丽,叱咤的雄豪,固然传达出来了;而那些曲折微妙的声口,也丝丝入扣,千载如生。读这部书,真是如闻其语,如见其人。”

4.梳理中国古代典籍条理清楚,叙述清楚明白,让人很容易知晓来龙去脉。介绍《诗经》,先介绍《诗经》的源头是歌谣,又介绍了《诗经》的由来、发展历程和《诗序》。正如叶圣陶先生所说:“假如把准备接触这些文化遗产的人比作参观岩洞的游客,他就是给他们当个向导,先在洞外讲述一番,让他们心中有个数,不至于进了洞去感到迷糊。”