韩愈说:“师者,所以传道受业解惑也。”

对于传道、受业、解惑三者,我认为解惑最简单。因为只要时间和精力允许,我可以回答很多问题,但是这样效率太低了,因为每个人都有自己的惑,每个时期都有不同的惑,惑有无穷无尽之多。这样治标不治本。这些“惑”要解,但最好是自己解,自己掌握规律和方法去解。

我认为真正难的是传道。

《道德经》中说:“道可道,非常道。”道是没有办法言说的。

那么,道怎么才能够传下去?只有悟道。

智慧只能从心里面生发出来,而心里的东西只能靠自己悟。“悟”字左边是“心”,右边是“吾”,意思是我的心在悟,我是谁?我的心是什么?我的心在哪儿……

那我是谁呢?我就是吾,“吾”字上面是“五”,下面是“口”。我们普遍认为这个身体就是我,但真的是这样吗?我究竟是谁呢?这就是使我们觉悟的一个机会,而最终觉悟是我们自己的事,是我们心上的事。

谈到“悟”,我们往往会想到恍然大悟、豁然开朗、醍醐灌顶等成语,它描述了一个人原本在模模糊糊、浑浑噩噩的状态里,突然一下子变得清晰了。但我们日常积累的渐悟也是极其重要的。从知识到智慧,其实就是需要我们跟着上述的思路和方向不停地感悟、顿悟或渐悟,积小悟为大悟。

悟都会经历一个很困顿的时期。我们会碰到困难,感觉到了边界,到了极限,然后才可能“哗”地一下豁然开朗。本书中就会有这种冲击极限的时候,此时我们会有不舒服的感觉,但请继续坚持,请给自己一个认知——这是到达我的极限了,这是碰到我的边界了,这是一次突破、开悟的机会。

一般来说,当我们被逼迫到极限后,我们的选择是逃跑,或者反击。但在悟的过程中感觉到极限,我们要做的反而是“安住”,知道并相信自己是可以突破的,是可以把知识转化为智慧的。当成功突破之后,境界自然会得到提高。

谈及心,很多人会想到境界。在我看起来,关于开心很重要的一点是你对世界的认知,而你对世界的认知是由你的境界决定的。境界的“境”有“边境”或“景象、景物的意境、情境”之意;而界字上面是“田”,下面是“介”,古代的田都是有界限的;介可以作为量词,用于人,类似于“个”,比如一介书生。那么界就可以翻译为每个人自己的田的边界。两个字合在一起,境界描述的就是心的边界。

那么,什么东西会让心产生边界呢?什么东西会妨碍境界呢?是心上的灰尘。

那拂去心上的灰尘,最大的障碍来自哪里呢?

最大的障碍是我们自己,是我们自己的“固”,是我们自认为的“标准答案”,是我们丰富的成功经验。这个“固”妨碍了我们境界的提升,妨碍了我们心的边界的拓宽。

成功有的时候不一定就是好事,成功的经验会导致傲慢和固执己见。比如工作交流时,自然会出现“干了几十年我还不知道”“这个我有经验,都听我的”“我是专业的,都得听我的”“我的观点才是对的”等想法和言论。这些东西形成我们固有的、习惯性的思维。

“固”字是外面一个框,里面是个古字,就是把过去的好东西抱住框起来,这就是固字的核心。而它的趋势是不停地继续、强化的,也就是说,你的“固”会越来越严重,你的心也收得越来越紧。

当心收紧,刚开始你可能觉得不太开心、闷闷不乐,但久而久之会固化成身体上一些物理性的、器质性的病变,让人觉得紧迫、不舒服,就会影响到身体的健康。而这些“固”就是我们心上的灰尘,当我们的心已经沾染了灰尘,灰尘会越来越厚,我们的心能够透出来的亮光会越来越少。我们就不停地拿我们的“固”(过去的价值观)去评判、去看待这个世界,以及各式各样的人,于是我们就开始越来越不开心,越来越排斥一切,变得负面消沉。

那么,如何破固呢?是空杯的智慧。

实际上,空杯很难。我们很难真正地空杯,人都有过往,根本不可能全部忘记或放下。而且大脑和心里的东西不像水,倒不出也倒不尽。所以空杯并不是把杯子里的水全倒掉,而是把杯子的容量变大,让其他的水进来。

那怎么把容量变大呢?

当听到一个新东西时,你是先批判还是先接受?我相信大部分人的第一反应是排斥。如果我们不去抗拒、不去评判,而是先接收,这时杯子里的水并不会溢出来,杯子也不会因此破裂。此时,一件很美妙的事情会发生——你会发现水杯的容量变大了,这就是开心。你的心打开了、变大了,境界就提升了。

这就是开心学习的方法,它的前提条件是允许新东西进来,即全然空杯的心态,不带评判地聆听。当下聆听,之后去评判,且之后一定要评判,去思考内容是否合理,逻辑是否通顺,这样我们才能有最大的收获。先立后破,而非不加思考地反对,为了破而破,那是没有建设性的破坏,是浩劫。

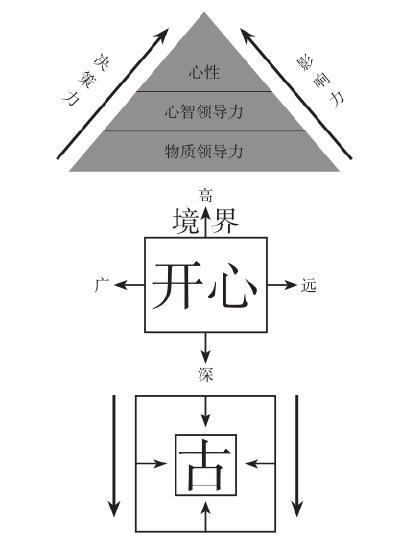

实际上,最高层次是只立不破,其实立和破从未二元对立。这张图是《开心》的整个体系方法,叫三层四度修炼图。最下面是破“固”,打破我们的障碍,拂去我们的灰尘,我们的境界就能提升,就能够把心打开。之后,境界会自然而然地显现上来,你就会从物质层面走向心智层面,进而走到心性层面。

图1-3 《开心》的体系方法

古人说:“四十而不惑,五十而知天命。”很多人已经40岁有余,依然对人生充满了疑惑。而这些疑惑的背后都是心上的灰尘,把心上的灰尘拂去,智慧显现出来,一切疑惑迎刃而解。读到这里,很多读者可能已经意识到了这本书最终的意义。实际上,我们人生最大的惑就是苏格拉底提出的哲学终极命题:我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?这些问题始终考验人类的智慧,如果这些根本的“惑”未被解决,我们总会遇到不开心的事情,总会被各种各样的问题难住,无法获得真正的开心。但是如果有人觉得自己根本没有惑,那可能因为他从未思考过这些问题,这将会更糟糕。

我见过很多境界特别高的人,他们的特点和共性就是开心,像孩童一样的开心。尤其是稻盛和夫老先生,我在2014年有幸见到他,我们在一块儿喝茶,即使已经超过80岁高龄,他的整个状态还是像婴儿一样天真、开心。他是我见过的最成功的企业家,在日本经济多年坎坷的环境下,他经营的三家世界500强企业,到目前为止一直处于盈利状态,并且这些企业的员工在工作中也都很开心。稻盛和夫说,管理的核心就是让员工快乐开心,让所有人开心。

稻盛和夫认为:“获取精神的满足和心灵的安宁,才是接近所有真正的成功与幸福。”真正的成功不在于事业做得多大,而在于心是不是真正地打开了。当你的心真正地打开以后,你可以在各个地方与各种人,甚至是敌人,完美地沟通融合,并且你可以很容易地去到任何一个行业,因为你的心没有边界,没有什么东西会妨碍你进入新的世界,现实生活里投射出来的边界自然也无法阻碍你。