受访者:梁文华

采访者(执笔人):梁凯涛

采访时间:2022 年 11 月

梁文华教授

梁文华,现任广州医科大学教授、博士生导师、副主任医师、广医一院胸部肿瘤综合诊疗病区主任、广州呼吸健康研究院院长助理。他的履历相当亮眼:

国内首位集齐四大国际肺癌学术会议(ASCO、WCLC、ESMO、ELCC)优秀研究奖项的学者;

阿里达摩院青橙奖史上的首位获奖医学学者;

广医首批国家优秀青年基金获得者之一;

入选 2022 全球学者学术影响力排行榜;

…………

在培养过程相对漫长的医学领域,出生于 1987 年的他,已取得了众多有影响力的开创性成果,他说:“广医给予我广阔的舞台,让我有机会早起步,在钟南山院士、何建行教授指导下,我要坚持在早防早诊早治上发力,不断开创和超越,继续发挥我们在肺癌诊疗领域的引领作用。”

我是梁文华,现就职于广医一院。2012 年,在机缘巧合之下,我和广医一院的肺癌研究团队有了接触,深受团队的启发;2014 年毕业后,我坚决选择加入广医,发展方向也迎来了重大转变,这是我至关重要的一次选择。

10 年来,广医取得了令人瞩目的跨越式发展,入选“双一流”建设高校行列,获批国家医学中心、国家临床医学研究中心……每一个平台的创立和壮大,都是学术带头人及团队含辛茹苦、精益求精的结果。

“一定要异想天开!想人所不曾想,做人所不敢做!”国家呼吸医学中心主任、广州呼吸健康研究院院长何建行教授经常鼓励我们,抓住最核心、最本质的问题,跳出固有认知的界限,努力创造出更崭新、更先进的技术手段。

这么做免不了受到质疑,何教授开展“自主呼吸麻醉下微创胸外科手术”之初哗声一片,有同行表示过怀疑。但他还是顶住了压力,带领团队成功运用此种手术,使患者能快速康复、术后当天出院。

何教授的确是这样“开脑洞”的:为了使胸外科手术减少损伤,他率先开展了微创手术缩小切口;为了减轻术后疼痛,他又开展免留置胸管、尿管的无管手术;甚至为了帮患者保留更多营养,他创造性地回收被认为是“垃圾”的术后胸腔积液。

何建行教授(中)与团队成员一起讨论病例

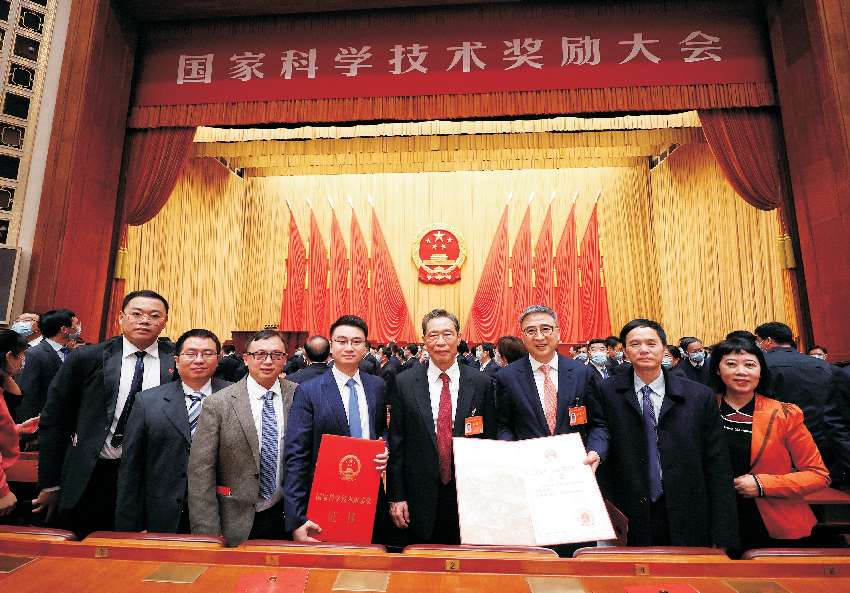

2019 年,何建行教授领衔的“肺癌微创治疗体系及关键技术的研究与推广”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。2021年,广医“钟南山呼吸疾病防控创新团队”获 2020 年度国家科技进步奖创新团队奖。

心中的“异想天开”,终成手上的“加速度”,正是勇于追求极致,打破思维局限,才带来了很高的临床水准和领先的专业地位。这是广医近 10 年快速发展的一个生动写照。

“钟南山呼吸疾病防控创新团队”荣获2020 年度国家科技进步奖创新团队奖

起初,我主要研究和治疗的是肺癌晚期患者;后来,我加入何建行教授团队,主攻早期肺癌筛查和干预。这一科研方向的转变,还要从第一次见到钟南山院士说起。

第一次见到钟院士时,我介绍自己是肿瘤科的大夫(治疗晚期患者比较多),钟院士语重心长地说:“你应该要研究早期肺癌!重点放在早期阻断,才能大幅提升预后。”

当时的我是懵懂的,经过实际工作体会,逐渐领悟到钟院士团队的慢阻肺早期干预项目的深意,于是,我深刻理解到“早”的重要性和必要性。

后来,在钟院士、何教授的带领下,我走上了新的研究道路。

抓住这个“早”字,“异想天开”的我作为负责人完成了广州市越秀区的肺癌早筛项目,找到了符合中国国情的筛查新策略,实现了目前为止国际上筛查项目最大的生存改善,并开发了国际首个早期肺癌血浆高通量甲基化诊断工具。

同时,围绕着肺癌的诊疗策略,我开展了一系列精细化的研究,寻找各种细分人群的特征,有的放矢地给予治疗,比如通过血液检查,锁定真正需要手术的恶性结节,避免良性结节的过度治疗;开发新的方法探测和定位隐匿性淋巴结及其远处转移,避免淋巴结的过度清扫和不必要的术后化疗;根据药物的特点制订优化方案,保证不减效的同时,最大限度减少晚期患者的化疗等;从肿瘤的本质出发,开拓了用药物去治疗常规认为只能进行手术的早期肺癌病例的新模式。

党的二十大报告指出,“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势”。

打破既定条条框框的局限,走医学科学的中国式现代化的道路,是我们作为临床医师和医学学者的使命。为此,我们不能满足于跟跑,要根据临床的需求,跑出自己的道路!

过去的 10 年,我们完成了一系列另辟蹊径的临床研究工作,启发并推动了医生同行开展基于真实临床表型的科学研究;接下来的 10 年,我们将继续潜心研究早期肺癌防治,从临床需求发现科学问题,努力钻研从无到有的医疗技术,务求提高我国肺癌患者的整体生存率,为我国建设医疗科技强国贡献力量。

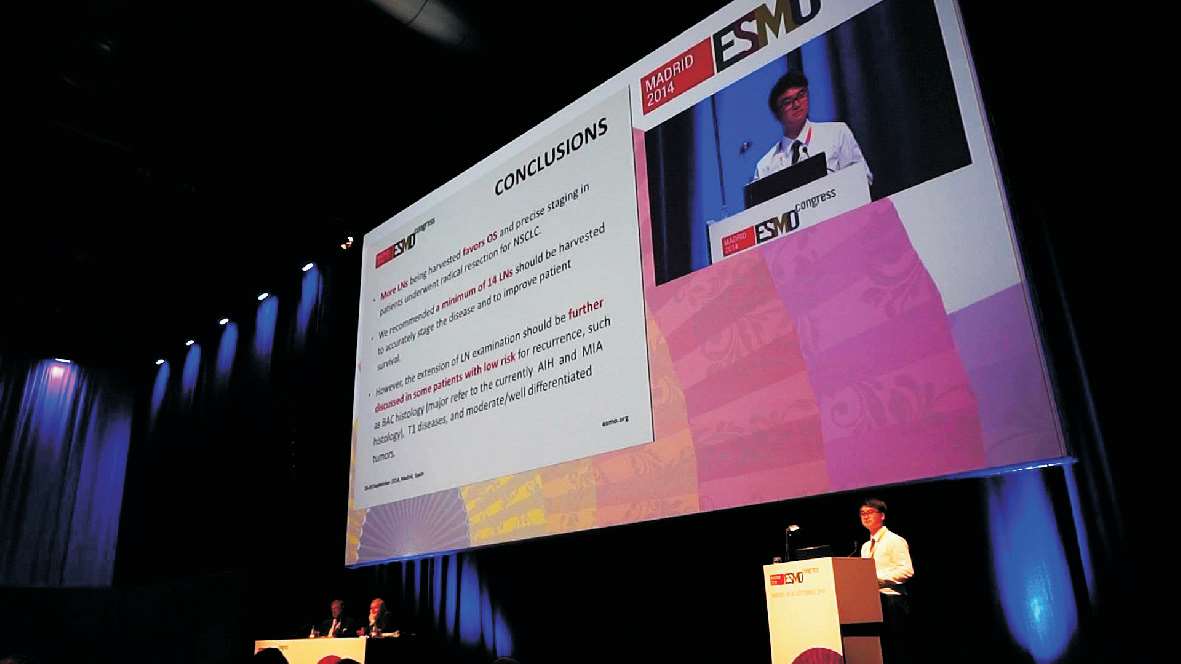

梁文华教授在欧洲肿瘤学会(ESMO)年会全体大会上汇报

同时,作为一名广医教师,我将一如既往地用心投入临床教学,助力学校人才培养质量的提升。在钟院士的推动下,南山班采用的器官系统课程整合教学模式,使同学们更早地对医学知识有了全面的掌握,减少了与导师之间的沟通障碍。在这种条件下,结合自身快速成长的经验,我们如鱼得水地带出了一批在本科阶段就已有能力做出高水平成果的学生。在教学过程中,广医学子积极的学习态度深深地打动了我,我将继续传道授业解惑,培养拔尖医学人才。

梁文华教授(右四)指导学生查房