采访人:林兴

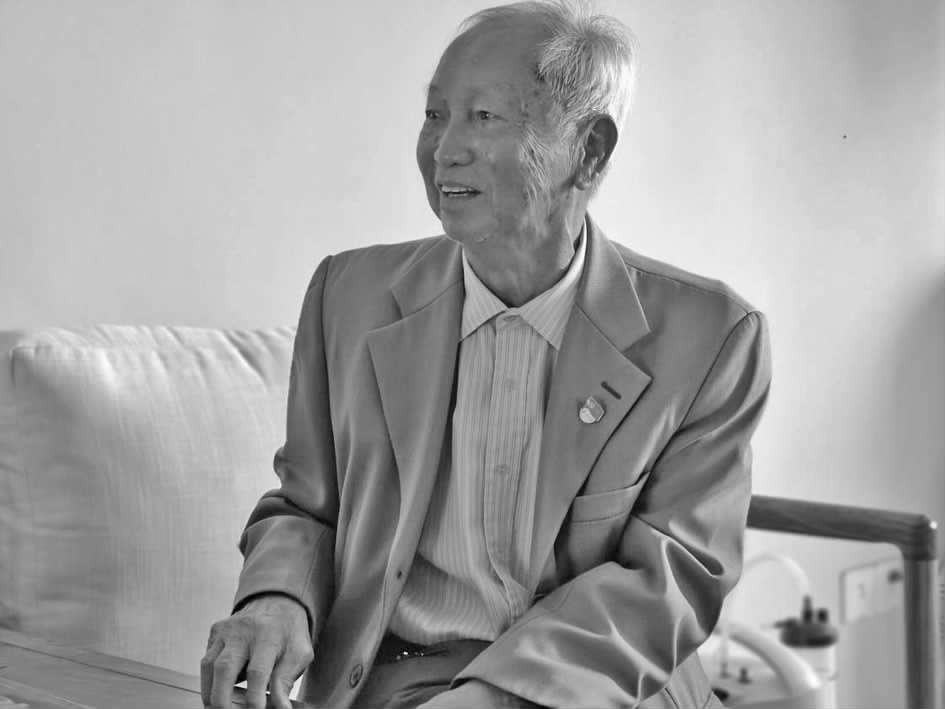

受访人:陈棠(笔名海棠,83岁,湛江市赤坎区人。作为《青年运河》记者参加雷州青年运河建库开河工作长达6年。撰写大量新闻报道,邀请著名剧团到工地慰问)

采访时间:2023年11月19日、12月9日

采访地点:湛江市赤坎区、运河北段四五·一高地河段

采用语言:白话

协助采访:卜英才、陈湛等

采访口述人陈棠

我今年83岁,属龙。1955年湛江一中毕业,没能考上大学,恰好《粤西农民报》到学校招记者,笔试是写一篇文章。时任总编辑黄每阅后满意,于是我被报社聘为记者(没有试用期,档案有记载),并在老编辑甘雨的辅导下学习新华社的新闻业务。一个月后,被派往海(康)徐(闻)雷(东)记者站工作,地点在海康县城,时任站长是肖夏。当时,发稿要求署名“海徐雷记者站陈棠”,署名的头尾两字是海棠,巧的是百花之中我最喜爱海棠,因此就取笔名“海棠”。不久,《粤西农民报》停刊,由于停办地区报创办县报的原因,我参加了县报主编学习班。学习期间,廉江县委宣传部部长和遂溪县的王世明同志叫我去他们县办报。最终我选择遂溪,去了《遂溪农民报》当记者。1958年初,我作为机关干部下放到岭北公社迈生大队当农民。

1958年5月,中共湛江地委决定修建雷州青年运河。岭北公社委任我当民工营长,党员洪卜周任教导员,一起带民工到鹤地工地。当时遂溪县民工负责修建大坝,我在大坝工区做了两三个月民工工作。后来,工地实行军事化管理,大坝工区改为大坝师,陈伟荣担任政委,他曾任遂溪县委宣传部部长,认识我,把我从民工营调出来办大坝工区快报。

又过了几个月,原是遂溪县委宣传部干事的梁燕同志调到湛江地区讲师团,后又调去运河工程指挥部政工处当副处长。他认识我,调我去《青年运河》当记者。

1963年10月,东海河大渡槽工程基本结束后,陈华荣书记调我去遂溪县商业局工作。我在《青年运河》工作时,经常跟随雷州青年运河工程指挥部副总指挥陈华荣工作。因为我擅长速记,记录又准,虽然字写得丑,像鬼画符,但字迹都能辨认。工程指挥部的领导开会讲话,我给他们做会议记录,《青年运河》刊登的很多领导讲话稿都是把我的记录稿直接刊发出来,没署名。因此陈华荣很了解我,又把我调回运河工程指挥部工作,主要负责编辑雷州青年运河资料第三辑。大概过了五个月,上面又把我调去阳江搞“四清”,在遂溪县分团办公室工作,我的运河经历这才结束。

这六年的建库开河经历,我觉得很珍贵。作为《青年运河》最年轻的记者,历经采访、撰稿、编辑、校对、跑腿等工作,既付出了体力劳动,又提高了文化水平和思想境界。在堵塞导流渠工程完成时,大家很开心,知道运河工程指挥部办公室主任林彦举才华横溢,就请他讲几句话。他脱口而出,说:导流碧水尽,鹤地银湖成。鹤地水库又称银湖,或许跟这次讲话有关。

前面说过,我是从大坝工区调到《青年运河》当记者的。当时《青年运河》编辑部只有四个人,分别是秦岗、朱崇山、宋朝先和我,后来增加了李志坚。另外,各公社通讯员也给我们供稿。

开始是秦岗当主编,后来朱崇山接任主编。主编年龄大一些,主要是把关稿件质量。其余几个人是记者兼杂勤,轮流负责写稿、编稿、排版。朱崇山的文章写得很好,还负责拍照,运河工地很多照片都是他拍的。很多时候我跟着他拍摄回来,就在茅棚的暗室里面冲洗。特别是天热的时候,我们脱去外衣,仅穿着短裤冲洗、放大照片。有些长幅照片是我们一张张驳接起来的,许多会议的集体照都是这样冲洗出来的。

受工地条件限制,《青年运河》都是在工地之外印刷。印报纸的时候需要书记审批,报纸大样印出来,我就送给陈华荣看。陈华荣签字后,我带回来付印。因工作关系,陈华荣很了解我。有时候,因为工作需要,即使是中午休息时间,我也到他家拍门找他;他要外出工作、开会,就会先签名,然后叮嘱我说:“陈棠,你要看准一点,不要出差错哦!”他一开口,我就要看两三次才敢付印,因为我高度近视。

报纸最初是在湛江赤坎的一家印刷厂印刷,因为我家在湛江赤坎,这样能为单位节省住宿费用,主编就派我负责报纸的印刷业务。《粤西农民报》《每日新闻》都在这家印刷厂印刷。每隔几天,待稿件收齐后,《青年运河》就出版一期。晚上,我坐火车回湛江。半夜,《每日新闻》印好了,才印我们的《青年运河》,我再校对付印。第二天早上,我带着报纸回去鹤地水库工地。当时,《青年运河》主要发放到师、团、营部,对工作起着指导、鼓励作用。报纸的发行量是5000份左右,工地有几万民工,报纸不可能满足每个人的需要。后来,工程指挥部搬到南洋铺,《青年运河》就近在廉江县城的印刷厂印刷。再后来,工程指挥部搬去西埇,又就近在遂溪县城印刷。工程指挥部搬到东海河大渡槽没多久,报纸就不办了。因为工程基本完成,从地区来的同志也回去了,我留在工程指挥部做杂勤。

雷州青年运河作为一项伟大工程,各类人才置身其中,参加运河建设,他们通过美术作品、文学作品来宣传运河建设的成就。我作为文字工作者,了解并参与其中的一些活动。60多年过去了,在运河艺术表现方面,有几点给我留下深刻印象:

第一,纪念章的设计。在工程指挥部政工处众多的工作人员中,房周昌擅长美术,他工作认真负责,头脑比较灵活。1959年,在鹤地水库施工期间,根据地委第一书记孟宪德的指示精神,房周昌设计出“兴建雷州半岛青年运河纪念章”。纪念章图案有水库、运河各段,运河水从鹤地水库流到海康。含义是:“在光芒四射的红星照耀下,青年运河静静地流淌在绿色的雷州半岛上,滋润了一方水土,养育了芸芸生命。”

纪念章正面

纪念章背面

为了鼓励工地各类人员积极投身于工程建设,指挥部订制纪念章,颁发给他们留作纪念,民工如何获得纪念章我不知道。我记得当时在总部的工作人员每个人领一枚,我也获得一枚纪念章。2013年,雷州青年运河管理局在征集建库开河文物时,我把这枚珍贵的纪念章捐赠给了建库开河纪念馆。

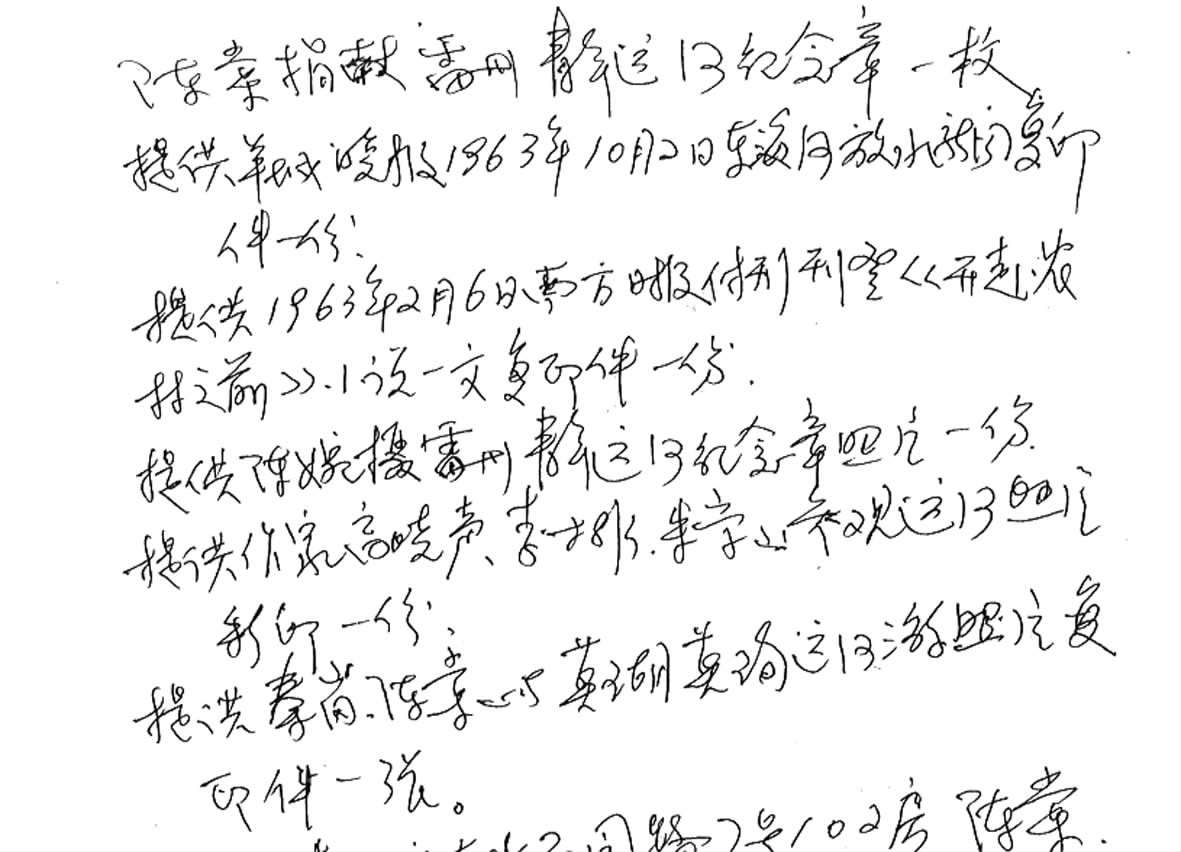

雷州青年运河管理局出具陈棠捐赠纪念章等物品的收条截图

第二,天河镶字。在东海河大渡槽工程快结束的时候,要把“雷州青年运河东海河天河工程”这几个字镶嵌在槽身上。我和房周昌接受了这项任务。为了避免出现字间距不等、字不在同一水平线等不美观的现象,房周昌在新桥糖厂用幻灯机把这些字在墙上放大,然后在纸上画出这些字,再逐字刻画在槽身上,才安排民工将这些字贴上瓷片。这项工作既细致又危险,因为槽身有20多米高,每天要爬上脚手架好几次,干了近两个月才完成任务。

第三,创作《银河纪事》纪实文学。建库开河后期,省里几名作家到运河工地体验生活,搞文学创作。他们是李士非、黄树森和郭东野,著名作家萧殷也来了。《银河纪事》由李士非主编,萧殷作序,图文并茂。收录朱崇山的四篇文章,分别是《灯火》《战鼓迎春》《挥斥风雷》和《虎口拔牙》;收录秦岗的文章《天河会》。广东人民出版社于1962年出版该书。

朱崇山和我合作创作短篇小说《开赴农村之前》,于1963年2月6日在《南方日报》副刊发表。该文描写了一对男女青年在建库开河期间互生倾慕之情,共同投身于运河建设的故事。

1963年10月2日,《羊城晚报》刊登青年运河东海河放水的新闻稿,是作家李士非和我合作写的。当天早上,我从大渡槽骑单车到遂溪县邮电局,将这份稿件以电报的方式发给《羊城晚报》。当天晚报还刊登了我拍摄的“人间天河”照片。

《羊城晚报》刊登的新闻稿

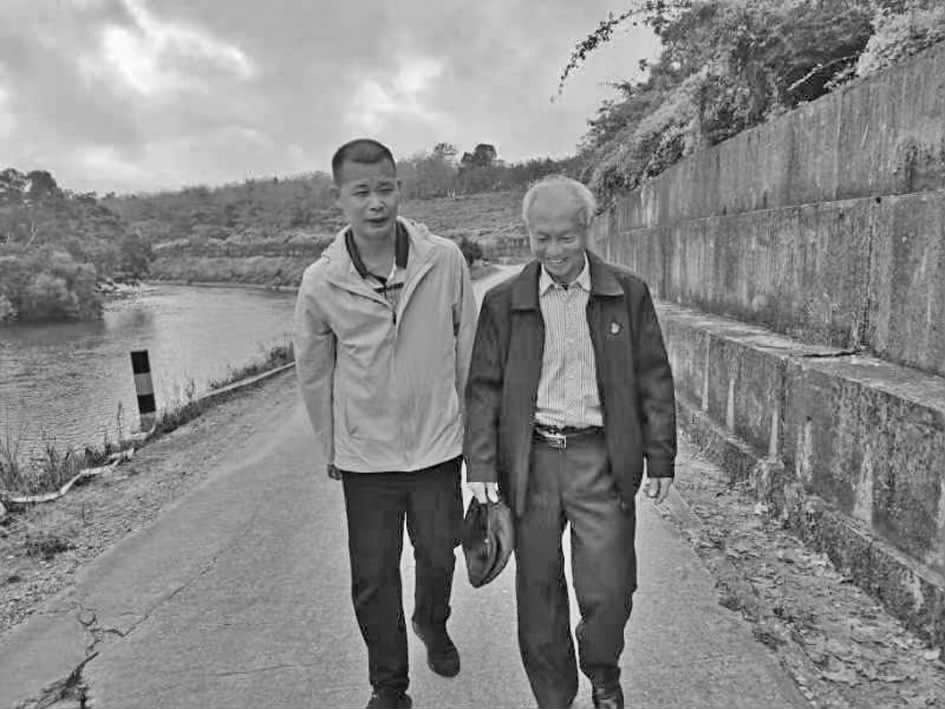

这里的高地是指四五·一高地,山头的地势高程有45.1米。四五·一高地位于运河北段,新屋仔村附近。这里有几座山岭,最高的是望牛岭。这里施工2个月,运河北段一共12.2公里,从鹤地水库开始,到石城截止,分莲塘口、新屋仔、那良3个工区施工。四五·一高地由那良工区负责施工,有23万土石方,约10万是石方。施工时,还要从山体的中间开挖河道。从整个运河河段来看,运河北段是最硬的,穿过四五·一高地河段又是最艰难的工程。建库开河期间,我来过这里两次。

第一次,运河北段还没施工。我们知道要在这里施工,就先来调查了解。来查看时,都有点担心,怕进去出不来。只敢沿森林边缘走,不敢往中间走。树林茂密,山涧瘴气,人迹罕至。在如此艰难的地方如何施工?

第二次,运河北段施工期间。在这里施工非常艰难,是整个雷州青年运河最难修建的一段。主要是岭高石头多,石头有两种,一种是坚石,一种是软石。施工初期,工程处技术人员部署挖炮眼点、爆破地段,用烈性炸药一路炸过去,把山体炸开。在石层爆开后,根据技术人员测量,还需要向下挖十几米深的河床,鹤地水库的水才能自流通过。当时,鹤地水库的填土方工作已经完成,洋青、客路等8个公社民工在这里,由公社书记带领施工,搬运土石方,再向下挖深成河。这里用车子运土的少,主要靠民工肩挑,沿着七级平台,一级一级走“之”字形,把河床土方挑上山顶。

施工期间,我来这里了解民工工作的情况,采访先进分子,哪个民工大队工作做得好,等等。不来工地了解情况,如何写报道呢?作为新闻媒体人员,工作要认真负责,不能有半点虚假。经过三四天的采访,我和工区干部许华合写了一篇文章

,报道四五·一高地的地质结构、施工经过,以及施工人员的精神面貌。记得在运河北段采访的几天,我和民工一样,都是吃番薯干饭、菜头仔。虽然没有什么吃的,但大家勤奋工作,都有一种家国情怀,修运河为家也为国,努力改变雷州半岛的面貌。

,报道四五·一高地的地质结构、施工经过,以及施工人员的精神面貌。记得在运河北段采访的几天,我和民工一样,都是吃番薯干饭、菜头仔。虽然没有什么吃的,但大家勤奋工作,都有一种家国情怀,修运河为家也为国,努力改变雷州半岛的面貌。

运河北段新屋仔河段

大部分农民愿意支持建库开河,因为我们这里太干旱了。根据“民办公助、勤俭治水”的方针,建库开河需要自筹资金,民工义无反顾地开赴运河工地,涌现出许许多多的先进人物。像莫湖、莫珣、苏培英、李少明、徐益、钟绍明等先进人物我都采访过,在《青年运河》上报道过他们的事迹。

73岁的徐益公公是运河功臣模范,我作为20岁出头的小伙子,陪他参加地区三级干部会议。当时湛江开物资交流会,没有会场了,地区三级干部会议就在市一中的茅棚大礼堂召开。徐益公公上台介绍他参加运河建设的经过及体会,我做他的翻译,他说一句雷州话,我就说一句白话翻译他讲话的意思。我为他的先进事迹所感动。钟绍明三代人参加建库开河,他带着儿子、孙子在工地劳动。自己拉车,儿子拉车,孙子推车,这类事迹很感人。在如此艰苦的条件下,祖孙三代人坚持参加运河建设,参加劳动的时间又长,很了不起。

在工具改革运动中,指挥部手头没有钱,没办法给各公社买木料,只能靠公社或大队自己想办法。民工把床板、门板拿来制造工具,莫湖把自己买衣服的钱挪用到工具改革上,用来购买木料,制造车子,大家也支持他,结果他所在的大队第一个实现车子化。大家都在争当先进。如英雄车手运动的开展,非常热闹,大家都在争取当选英雄车手。莫珣身材魁梧,一个人拉一辆车。在他的带领下,队里的民工都一人拉一辆车。他和莫湖在劳动中是对手,在生活中是朋友。两个人都作为工地先进人物去北京领奖,莫湖先去,莫珣后去。雷州青年运河获得的国务院奖状就是莫珣带回来的。莫珣的爱人是突击队长,是莫湖介绍他俩认识的。两人的家相隔20多公里,在运河工地相识相爱结良缘,是英雄配模范。

遂溪县杨柑公社书记黄培校发动群众,群策群力大搞工具改革,先进工具琳琅满目。汗水浇开技术花,令人赞叹不已。

潘瑞沃是水电局的工程师,从大坝做到大渡槽。他住在大坝工区,作为工程师,主要负责大坝工区的具体工作,施工期间,对土质、地质的要求非常严格。他也是大渡槽的工程师,一直跟随陈伟荣,两人合作五年。

陈华荣作为雷州青年运河工程副总指挥,参加建库开河的时间长,对整个运河工程贡献非常大。在抢险期间,亲力亲为参加抢险。在运河工地,我跟随他工作,写报道,很多事他都是亲自做,直到运河工程结束。

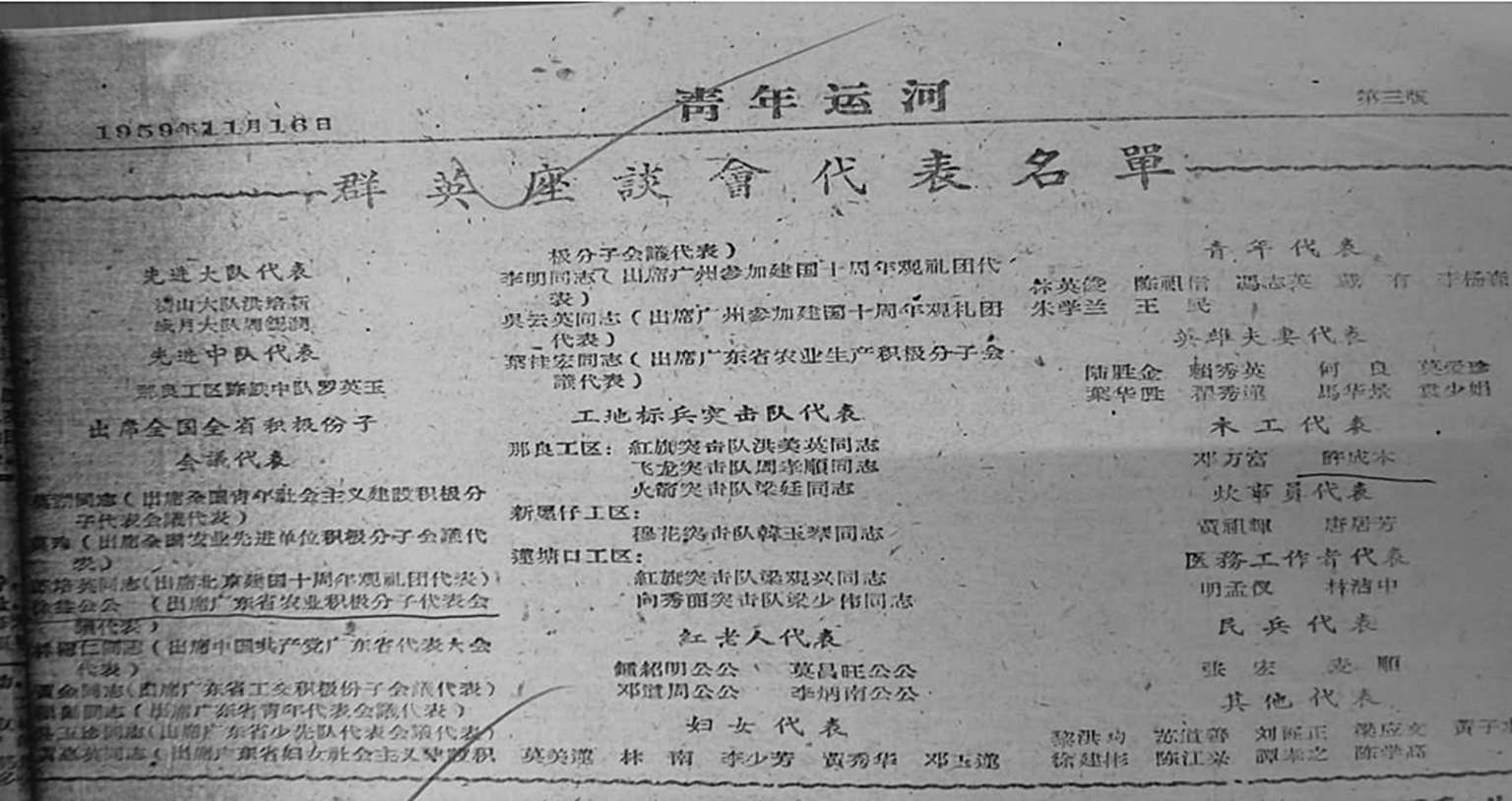

建库开河期间,我参加过工地各种会议,手头保留一张群英座谈会照片,这张照片是政工处邱海提供给我的,谁拍的我忘记了。照片里,我站着,夹着一个笔记本,中间是陈华荣。这张照片拍摄于1959年下半年,那时运河北段已经开凿,开凿运河北段非常困难,但也涌现出一大批先进分子。

雷州青年运河群英座谈会代表合影

群英座谈会代表名单

1960年,珠江电影制片厂纪录片摄影小组来到我们这里拍摄雷州青年运河纪录片,编导是戈阳,摄影师是周伦爽,副摄影师是李积成。周伦爽是从华南歌舞团调去珠江电影制片厂的。两个月的时间,我跟着他们一起拍这部纪录片。当时叫我做向导,为什么呢?因为我曾是《遂溪农民报》的记者,遂溪那些公社书记、主任都认识我。实际上,我既是向导,也是调度员。戈阳去每个地方拍摄,都是先写好剧本,按照剧本来拍摄。拍雷州青年运河纪录片时,需要多少民工上工地,就要我出去找各公社书记商量。这个公社派1000名民工,那个公社派几百名民工。要多少人拉车,在哪个地方拍都是安排好的。一到拍摄,我就要去组织民工干活,做到密切配合。

此外还有抢险镜头的补拍。鹤地水库抢险发生在1959年5月,指挥部没有拍到抢险现场。雷州青年运河纪录片1960年开拍,抢险时间已过,现在没有险情发生,这部分镜头完全拍不了。那怎么办呢?我去湛江市请消防车来,到开拍的时候,把消防车水龙头开到最大,于是茅屋下起瓢泼大雨,工地暴雨倾盆。我通知公社书记,需要哪些人在工地,哪些人拉车上斜坡。补拍抢险镜头就是这么做的,大家都非常配合编导的工作。横山公社洪培燊书记很卖力,他带头拉车上坡,我看到他全身湿透。我也去了城月大队,找城月公社周锡润书记。周锡润说:我已经开动员会了,我们的民工都说不怕苦不怕累,一定为鹤地水库争光。我们拍这部纪录片,没什么补拍,所以拍得非常好。

在大渡槽工地做工时,已是工程施工的后期。因《青年运河》停办,报社没什么活干,在工程指挥部办公室人员当中,我年纪轻,家庭又在湛江,我回湛江的机会较多。因为领导派我到湛江,既可以节约费用,又方便住宿。其他人去湛江,需要花费住宿、伙食等费用。

民工在工地劳动很辛苦,指挥部需要安排一些文娱活动来丰富民工工地生活,所以经常有一些剧团来演出。廉江县剧团等县级剧团可直接安排到工地慰问演出。湛江地区级以上的剧团必须持有地委宣传部出具的介绍信去邀请,才会到工地慰问演出。如果有外来剧团到湛江演出,工程指挥部就派我到湛江邀请它们到工地来慰问演出。中央音乐团到湛江演出,我持介绍信邀请他们到工地演出,但没成功。因为他们的排期太紧了,没法抽出时间到运河工地演出,最后他们邀请我观看他们的演出。

我邀请过广东省粤剧一团、河南梆子剧社到大渡槽工地演出,演出名家有红线女、常香玉。抗美援朝期间,常香玉带领剧社巡演,募集资金买一架飞机捐赠给国家。当时,常香玉带剧社到湛江演出。我前往湛江邀请她带剧社到工地演出,尽管他们的演出排期非常满,但还是欣然接受了,来到大渡槽工地慰问演出。常香玉演出的是武打戏,我忘记剧名了,好像是什么山

,大家大开眼界。

,大家大开眼界。

上鹤地初期,我作为民工营长,与民工同吃同住同劳动。我的饭量比较大,每餐要吃几碗饭。没办法,只能与民工争吃,因为要劳动,不能不吃,如果吃得慢一点就没饭吃。装饭时尽量多装一点,最后没有就没办法了。

调到《青年运河》工作后,我们有自己的食堂,食堂很简陋,吃饭的桌椅都是用木板简单钉成的。伙食很简单,肉很少,有粥有饭,有馒头和青菜,很少吃番薯饭之类的。我吃饭要给钱,一天吃两餐(民工一天吃三餐),以能吃饱为主,3毛钱一天,每个月的生活费是9元。我在遂溪县委工作时,在食堂吃饭也是9元。在工地物资供应不足时,采购比较困难,食堂不能提供更多的饭菜。我作为记者,经常下到工地采访、写稿,宣传他们的先进事迹,他们负责我的伙食。民工主要是吃番薯(干块、干丝)饭,我与民工一起吃番薯饭。1960年5月,工程指挥部搬到东海河大渡槽工地,恰逢三年困难时期,当时一餐只有三两米,还要参加劳动,1962年我患上水肿病。

我们比民工吃得好些。民工的伙食费用靠公社或大队自筹,自己解决。建库开河期间,民工的苦主要体现在吃的方面,劳动量太大,吃得不够饱。民工一餐仅是吃几碗饭,几根青菜,没有肉、油脂。工地民工伙食不统一,由各个公社或者生产大队办食堂。他们的经济条件各异,生活水平也不一样。在困难时期,正常的生活物资都难以保障。

生活即使艰苦,民工依然坚持建库开河,他们“力拔山兮气盖世”的精神,值得钦佩。

1959年5月,鹤地水库发生过一次险情,那次险情确实是很严重的。因为水淹得很高,如果大坝被淹没,那些洪水就冲到安铺了。大家都知道这是很危险的。所以,一是为了保护大坝,二是为了保护自己的生命,大家都拼命抢险,夜以继日。有时我下到工地采访,也和民工一样,扛沙包、推车、拉石,甚至采访都要推迟。因为抢险是最大的事,虽危险,但也要拼命干,如果不拼命干的话,水淹过来,自己就没命了。

当时的民工,个个都出力干,个个都努力干。如西一坝,洪水差不多淹到坝面时,被陈华荣书记发现了,于是带着几百人上去抢修。大坝工区的书记陈伟荣知道后,也带队去支援了。陈伟荣的爱人林琼是下六公社书记,得知险情后立刻带民工从下六连夜赶到鹤地水库工地抢险,城月、太平等各个公社书记也带队上来修坝。那个时候,又下雨,又刮风,路又滑,大家都拼命干。你看到这样的情况,也会不由自主地投身到抢险中。

抢险期间,水库已经开始蓄水了。我在大坝工地采访,当时爆破溢洪道,轰隆一声,大堆的土石方飞过来。我赶忙跑到水库下面躲避,匆忙中差点被飞来的石块击中。尽管当时存在各种危险,但大家都拼命抢险。最后,战胜了洪水,确保了水库安全。

根据国家计划,雷州青年运河工程所需的建设费用是1.5亿元,我们坚持民办公助方针,靠群众力量,大部分费用由地区、县级、公社级等支出,只花费8000多万元就建好了,节约了国家大量资金。没有哪一座水利工程耗费这么少的资金,8000多万资金建造8000多万土石方,非常了不起,举世闻名。国务院都颁发奖状给予肯定,称雷州青年运河是典范工程。

运河建成,放水灌溉,民工带水还乡,就是高兴的事。既解决了农田灌溉用水问题,也解决了有些村庄为争水百年械斗的历史问题。

修建运河体现了家国情怀和历史担当,改变了雷州半岛的面貌。我作为《青年运河》记者记录了工地上的一些人和事,给后人留下时代记忆。