考古工作是一项十分细致的工作,严寒中,烈日下,考古工作者用手铲和刷子将泥土一点一点地剔除,直至遗迹和遗物暴露出来,在测量、记录之后,再进行下一步的清理。旧石器考古工作和其他时段的考古工作相比,对细致程度的要求更高,有人做过形象的比喻,考古发掘就如同在大地上绣花。

2016 年 4 月,招果洞遗址被发现后,联合考古队开始在招果洞进行考古试掘。通过调查工作,确认了招果洞遗址具有极高的科研潜力和学术价值,如何将这样一个信息量巨大、保存完整的洞穴遗址通过考古工作厘清,将古人类活动的信息提取出来、研究清楚,是当时考古队面临的最大难题。按照常规的考古工作思路,要在洞口布设探方,逐层下挖。这种看似规范的做法,对于招果洞这类遗址来说也有不小的弊端,主要表现为发掘速度较慢,不能很快地了解整体堆积情况,无法根据不同时段的堆积预设相应的学术问题,做出针对性的发掘方案。最后大家一致决定,对于招果洞这样重要的遗址,发掘方案的制订必须谨慎,还是应该对遗址继续深入勘查后,再制订发掘方案。

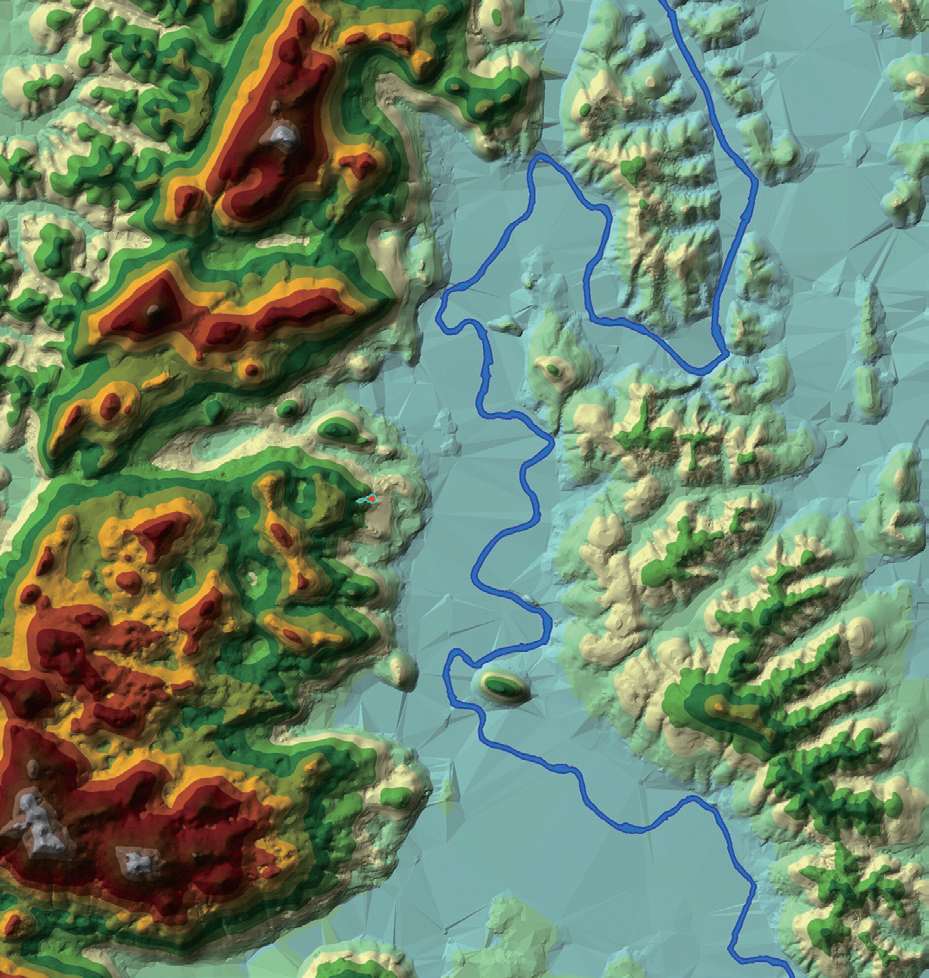

招果洞遗址 DEM

图

图

招果洞遗址全景航拍

2016 年 3 月,经过讨论,大家一致认为招果洞是一处工作潜力巨大的洞穴遗址,为了对后续工作量进行评估,需要进一步摸清招果洞遗址的文化堆积情况。

文化堆积是指在洞内生活过的不同时期的人类所产生的遗物和自然堆积物逐渐堆积形成的地层,其中既包括和人类活动相关的遗存,也包括因自然原因产生的泥土、石块等。

要了解一个遗址的文化堆积,比较常用的方法是进行考古勘探,或者开掘探沟,但这两种方法都被大家很快否决。考古勘探显然不适用这个遗址,因为勘探一般使用探铲,也就是俗称的洛阳铲,利用探铲开凿一个探孔,并将探孔内的泥土一点一点地提上来,将这些提上来的泥土按照从上到下的顺序排列,从这些泥土的质地、颜色和所包含的遗物上,就可以快速判断这个遗址的基本堆积情况。这个方法虽然便捷,但也有个致命的缺点,就是一旦碰到石块,就无法继续深入。从洞内的情况判断,招果洞堆积中的石块数量很多,不适合勘探。如果开掘探沟,会面临另外一个问题,堆积如果太深,探沟要想探到底,就必须要有足够大的面积,一般来说,试掘精细程度要低于正式的考古发掘,如此大面积的试掘会损失掉很多历史信息,对考古队员们认识遗址的整体面貌产生影响。

招果洞遗址近景

招果洞遗址发掘区

一筹莫展时,考古队员们在堆积的中部发现了一个巨大的晚期坑,整体呈漏斗形,深度不详,坑内的填土要比外部的填补更加松软,土色更深,包含清代的钱币、青花等遗物,初步推测这是一个因洞内水流溶蚀形成的漏斗状塌陷区,在清代被填满。把塌陷坑内清代的堆积清理干净,不就是一个天然的探坑吗?这一方案很快得到了大家的认同,后来的考古工作也证明,这一决定最大限度地减少了对原生堆积的破坏,节省了劳动力,以最快的时间了解到了遗址的整体堆积情况。科学合理的发掘方案确定后,发掘工作进展得十分顺利,2016 年底,考古队员们就拿到了几乎整个文化堆积的测年数据,为后面的考古工作打下了很好的基础。

考古发掘工作从 2016 年 3 月持续到 2020 年 12 月,先后有来自贵州省文物考古研究所、四川大学考古文博学院、成都文物考古研究院、南方科技大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的 40 多人参与到招果洞的考古发掘和研究中,涉及动物考古学、植物考古学、环境考古学、古DNA等研究方向,在贵州的洞穴考古中,是第一次真正意义上的多学科联合研究的成果范例。

旧石器时代的考古发掘工作和其他时段的考古发掘在方法上存在显著的区别,首先在地层控制上,在同一自然层内,要按照 5 厘米水平层逐层向下发掘,这对考古工作的精细度要求特别高,每件出土遗物都要测量其精确的三维坐标,这些操作规范极大地限制了考古发掘的速度。为了提升工作效率,发掘工作使用Newplot软件,结合全站仪,记录每个出土文物的三维信息,并使用三维重建技术,记录每个发掘层面的三维模型,这也为后续考古工作提供了详细丰富的数字考古信息。

经过 5 年的考古发掘,招果洞遗址的地层剖面看上去已经非常宏伟。按照考古工作规程,考古队员们将招果洞遗址的堆积从上到下进行编号,一直编到了第 25 层。这层层叠叠的地层,从远处看,像极了历史的“书页”,那些地层中出土的石器、骨角器、动物化石就好比是“书页”中的“文字”,那是只有考古人才能识读的“文字”,记录了在那个洪荒的年代里,一群又一群人来到这里,又离开这里,循环往复,生生不息。记录了他们一次次带着猎物满载而归,围火而坐,琢石成器,磨骨成锥。随着最后一批洞穴居民的搬离,这里终于沉寂了下来,汇总成了厚达 8 米、记载了 4 万多年人类历史的招果“地书”。

招果洞遗址剖面图

这 4 万多年的人类活动史从早到晚大致可分为 4 个大的时期,细分为 6 个不同的阶段,这些阶段从早到晚,从下到上,共分为 25 层。这些时期和阶段就如同书的“章节”,每个“章节”都有自己的特点,反映在土层的质地、颜色和出土的遗迹遗物上。区别背后的动因,可能是族群的更替,技术的进步,人口的增加,环境的变化。

第一个时段是第一期早段,对应的是剖面上的第 21 ~ 25 层,通过碳十四测年可知其年代为距今 4.5 万年至距今 3.7 万年。如果到现场看到遗址剖面,你就会看到这个时期的地层犹如黑黄交替的夹心饼干。黑色的层位是人类活动所形成,之所以变黑,是人类的用火行为导致的,在面上延展开来,考古队员们称之为人类的活动面。而黄色的层位则是自然形成的,主要是洞顶和洞口的黄土被水携带进入洞穴沉积形成,缺少人类活动的参与,颜色也显示出很纯正的黄色。或许有人好奇,人类在洞里面住得好好的,为什么要搬走呢?这就不得不提到当时人类的生活方式,当时人类还处在狩猎采集阶段,不能自己生产食物,食物来源无非就是狩猎来的动物和采集来的植物,都是直接获取的自然的馈赠,这种直接攫取的生活模式对当地的自然资源具有较强的消耗,当这种消耗的速率大于当地的生态恢复周期,人们的食物来源就会受到影响,必须迁徙到下一个居住地,因此才会形成人类活动层和自然堆积层交互叠压的现象。

招果洞遗址第一期早段磨制骨器

从这一阶段的出土遗物及遗迹活动面的面积判断,当时的活动规模不大,人口也应该较少,这个时期出土的遗物有古人类打制的石器、哺乳动物的骨骼,最为重要的是出土了 2 件磨制的骨锥,这也是中国乃至东亚地区最早的磨制技术。

叠压在第一阶段上的是人类活动的第二阶段,考古队员们将其划分为第一期中段,对应遗址中的 16~ 20层,碳十四年代从距今 3.7万年至距今 1.7万年。这一阶段同样是人类活动地层和自然形成的地层交互出现,说明这一时期的古人类仍然过着迁徙的生活。不同的是,这一时期的人类活动面面积明显增大,火塘厚度和面积也明显增加,这是否说明当时洞内生活的人口数量增加了呢?考古队员们推测可能和一次极端气候事件有关。这一时期跨越了一次重要的极端气候事件,古气候学家们称之为末次冰盛期,这次发生在距今 2.6 万年至距今 1.9 万年之间的古气候事件,导致当时气温降低,降水减少,南北极冰盖扩张,更多的水以冰的形式存在,导致当时的海平面比现在低 130 多米,沿海大陆架出露。由于北极冰盖扩张,位于美国阿拉斯加州和西伯利亚之间的白令海峡上形成了巨大的冰桥,生活在东北亚地区的黄种人沿着冰桥第一次将人类的足迹印在了美洲大陆,成为后来印第安人的祖先,最新的古DNA研究成果也支持了这一推论。同时,这一极端气候事件同时改变了人类适应环境的方式。在一些地区,降水减少,生态环境恶化,如在北方的一些遗址中,这个时期的居民开始更为频繁的迁徙生活。生活在华南地区的穴居人类,在迁徙频次上,较早期并未有明显的变化,用火行为却明显地增强了。

历史的车轮滚滚向前,招果洞遗址也迎来了新的时期,第一期晚段,对应遗址剖面的第 12 ~ 15 层。这一时期的人类活动最为明显的变化就是已经几乎看不到因纯自然成因形成的黄色地层了,人类的活动贯穿了这一时期,而找不到人类活动的间歇层位。这可能是多种原因造成的。一方面,末次冰盛期结束后的降水增加,生态环境向好,本地动植物资源的承载能力明显提高,为这一时期的古人类提供了充沛的食物来源。另外,考古队员们在这一时期的地层中发现了较多的水生动物的遗存,比如鱼类、蚌壳等,可称之为广谱渔猎经济明显增强,这或许和环境向好、雨水充沛、水生动物资源丰富有关,也或许和人类知识的积累和认知能力的提升有关。总之,这一时期食物的种类和数量明显增加,人类制造的石器和骨角器数量也显著增长,这也从一个侧面反映了人口的增长。这一时期还有一个有意思的现象,和早期地层不同,就是从这一时期开始,在人类活动中心区附近很少见到较大的石块,说明从这一时期起,招果洞的居民们已经主动开始对自己生活的环境进行改造,对生活品质有了更高的追求。

招果洞遗址第一期中段磨制骨器

在这一时期,遗址中开始出现大量的鱼类骨骼,这些骨骼大多是零散分布,有青鱼、鲤科等种类。如此多的鱼类骨骼,反映出渔猎经济在当时生业中的重要地位。这些鱼类的食用方式一直是考古队员们比较感兴趣的问题。

在一期晚段层位中,还发现了一件通体磨光磨制石器,在石器的刃部沾染了较多的赭石粉末,这是目前年代最为确切的超过一万年的磨制石器之一。石器表面的赭石粉末应该和人类的象征性行为有关,表明人类行为的复杂化,同时为探讨磨制石器的起源提供了一种全新的思路。

同时,在这个阶段,考古队员们还在地层中发现了一包完整的鱼骨,保存完好,甚至连一些细小的鱼刺都得以保存。鱼骨的排列显示并未被扰乱,从分布范围和排列判断,应当有容器盛装,但在发掘现场并未发现任何容器的痕迹。在请教相关专家后,考古队员一致认为盛装的容器很可能是有机质容器,可能为动物的肚脏或者树叶等。目前,这包鱼骨已经被整体提取,计划进行进一步检测分析。

招果洞遗址第一期晚段出土的鱼骨

招果洞遗址出土的通体磨光磨制石器

这部宏大的地书持续翻页,进入了遗址的第二期,对应遗址的 9 ~ 11 层,碳十四年代为距今 1.2 万年至距今 1 万年。这一时期的地层颜色和早期晚期都有明显的区别,其颜色特别深,含碳量特别重,用火强度极高,这可能和人类经历了历史上最后一个全球性极端气候事件——“新仙女木事件”密切相关。这次事件是人类进入全新世大暖期前经历的最后一次极寒,被称为人类历史的“倒春寒”。

距今约 1.2 万年前,变暖的趋势突然被打断了,只用了短短几十年,全球大部分地区的平均气温可能下降了 6 ~ 8℃,在全新世大暖期来临之前,人类历史正式进入了一次“倒春寒”,一冷就是 1000 多年。这场突如其来的“倒春寒”在距今约 1.1 万年突然结束。古气候资料显示,在一些地区只用了 10 年,年平均气温就回升了 10℃左右。

这次来得突然、去得突然的“倒春寒”,被称为“新仙女木事件”,它得名于一种植物——仙女木(Dryas octopetala)。仙女木是一种耐寒不耐热的植物,会开出白色的小花,有人称之为“寒冷之花”。目前,仙女木只分布于北极地区,但是在这次被称为“新仙女木事件”的“倒春寒”期间,“寒冷之花”几乎开遍了整个北半球,这也是大降温的证据。

种种证据表明,第二期的地层之所以颜色如此之深,就是因为这一时期古人类高强度的用火行为,而“新仙女木事件”恰恰就是其背后的气候动因。

第二期的重要发现远不止如此。人类进入到这一时期后,随着认知能力的提升,开始出现非常典型的埋葬行为。

贵州洞穴遗址考古开始于 1964 年,在之后的考古工作中,发掘了很多重要的史前洞穴遗址,也出土了很多人类本身的骨骼化石,包括桐梓人、盘县人、兴义人等,但这些人类化石都是在地层中被发现的,还从未发现过确信的旧石器时代人类埋葬行为。

在 2017—2018 年,当招果洞遗址考古发掘至第二期,也就是距今 1.2万年距今 1 万年的层位时,发现了两座墓葬,这是首次在贵州确认超过万年的人类埋葬行为,也是目前已知华南地区最早的墓葬之一,对于探索人类心智发展演化具有重要意义。

招果洞遗址 5号火塘(HT5)

招果洞遗址 40号火塘(HT40)

招果洞遗址41 号火塘(HT41)

1 号墓位于洞口靠近北壁的位置,是一个土坑墓,也就是在地上直接挖坑,葬入死者后,再用土进行掩埋。人骨盆骨以下缺失,应该是朽坏了。上肢弯曲,从土坑的尺寸判断,下肢如果没有朽坏,也应该是弯曲状,考古队员们将这一类墓葬称为屈肢葬,与考古队员们所熟知的直肢葬存在明显区别。为何将人弯曲下葬?有多种说法:一种解释是为了减小墓葬面积;一种认为死亡和睡眠被古人认为有某种联系,用常用的睡姿作为葬姿,是让死者以最舒服的姿势长眠;还有一种认为这种姿势和婴儿在母体中的姿势接近,带有回归母体的寓意。不管如何,贵州距今超过一万年的墓葬中,屈肢葬是主要的流行葬式。可能也从一个侧面说明,当时人们已经有比较广泛的交流,已经拥有较为一致的埋葬习俗,形成聚落性质的社会组织。

经过体质人类学鉴定,1 号墓埋葬的是一个 25 岁左右的男性。有意思的是经过仔细对比和测量,考古队员们发现他的左手比右手更为强壮,考古队员们称为左利手,即考古队员们常说的左撇子。因为人类在很早以前就形成了右利手,左利手的比例较低,现实生活中一些左撇子也会被刻意地进行矫正,甚至在晚期的一些宗教中,左手被认为是不洁和卑下的,但在史前时期,古人类是左撇子还是右撇子的利手争论却从未停息,有学者通过古人类打下来的石片的形态去推断利手问题,有些通过史前的岩画去推断利手问题,甚至到了新石器时代,有学者仍然认为彩陶和岩画的创造者仍然保持着左利手主导的趋势。现在的人群中,明显的右利手占主导地位,从左利手倾向到右利手主导的形成可能是一个漫长的过程,其中变化的机制还需要做更多的研究,可能是实用性的原因,也可能是神秘的精神力量,也或许人类的右手更容易触摸到最重要的脏器——心脏。总之,招果洞遗址出土的左利手古人类,为考古队员们研究本地区旧石器时代晚期的人类行为提供了最为直接的证据。

招果洞遗址1 号墓(M1)

人类的遗骸是非常重要的信息载体,除了葬式葬俗包含了古人类行为、审美、精神方面的信息外,还包含了诸如体质特征、食谱、病理等重要信息,这些信息需要借助各种科技考古方法去提取。举一个比较重口味的例子,今天的人们为了保持牙齿的健康和美观,会到医疗机构去洗牙,洗掉的部分就是附着在牙齿上的牙结石。牙结石的形成一般是因为古人类没有清洁牙齿的习惯和条件,少数遗址只发现有过剔牙的习俗,但这显然不能将牙结石清理干净。因此,牙结石在古代人群中具有普遍性,这些牙结石包含了多种来源的古DNA和蛋白质,以及植物孢粉和淀粉颗粒等植物微体化石,一定程度上反映了古代人类的膳食结构,是研究古代人类食谱的重要信息载体。

考古队员们联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的研究团队在 1 号墓主人牙齿表面就发现了牙结石沉积,在对牙结石的成分进行显微观察后,发现部分薯蓣科、部分葛根,少数未知种属的淀粉颗粒,说明当时人类对块茎类植物的食用已经比较普遍。葛根在古代是一种非常重要的植物,不仅富含淀粉,葛藤还可以制作葛布,在江苏草鞋山遗址的马家浜文化层就发现过葛纤维的纺织品。招果洞的发现,将中国食用葛根的历史提早至一万多年前。

两座墓葬中,考古队员们对 2 号墓的发现印象最为深刻。在狩猎采集阶段,儿童的夭折率很高,不像现在有其他的乳制品作为母乳替代品,那时的婴儿主要依靠母乳喂养,而母亲可能因为很多原因无法供给母乳,如生育导致的死亡,营养不足或疾病导致的母乳不足等情况,一旦失去母乳的供给,等待他们的只有死亡。除了母乳的原因,婴儿自身抵抗力不足导致的死亡也时常发生。招果洞 2 号墓就是一个处于哺乳期婴儿的墓葬。考古队员们在发掘墓葬时的心情是比较复杂的,回到一万年前,那是一个刚来到这个世界不久的鲜活生命。考古队员们在墓葬内发现了一些树籽和一件骨质的鱼钩,联想到和墓葬同时代的地层中出土的大量鱼类骨骼,考古队员们有理由推测渔猎经济在当时人类的生计中占有重要比重,这件鱼钩可能是他的亲人送给孩子的最后一件礼物,寄托了他们对这个小生命无尽的哀思。

考古队员们联合高校,对两座墓葬的人骨同时进行了C、N稳定同位素分析。C、N稳定同位素分析是目前国内外生物考古界揭示古代(现代)人群食物结构的主流研究方法之一。该方法的原理为人体组织的稳定同位素比值与其消化吸收转化而来的食物成分存在着一一对应关系,有考古学家将其概括为“我即我食”。通过分析,1 号墓主人生前的食谱中,肉类占多数,是一个绝对的肉食主义者,食物来源主要为哺乳动物。而 2 号墓主人骨骼中N含量比值出奇的高,当时还未对两座墓葬的年龄进行鉴定,这一结果直接困扰了考古队员们。C、N稳定同位素分析作为一种比较成熟的分析方法,又是在非常顶尖的机构进行的实验分析,结果应该是可信的,但为何被考古队员们认为是同一个族群,时间又十分接近的两座墓葬,结果差异却又如此明显?后来随着体质人类学鉴定结果的公布,考古队员们才知道 2 号墓是一个孩子,可能还处于哺乳期或断奶不久。如此高的N含量比值不太可能通过陆生动物获取,而更可能是通过鱼类等水生动物获取到的。联想到这个孩子还处于哺乳期,或许可以推测,当时的孕妇或产妇可能被族人优待,获得更多的水生动物分配权。现代社会依然有为了使产妇奶水丰足,专门为其烹饪鱼类的习俗。根据最新的研究成果,在我国进入农业社会后的古代社会,儿童在 2 岁左右已经开始摄入辅食,3 ~ 4 岁已经完成断奶,断奶后的儿童,其食物中包含更多的植物。

招果洞遗址 2 号墓(M2)

遗址进入第三期,对应的地层在第 2 ~ 8 层,年代为新石器时代。结束了“新仙女木事件”的“倒春寒”,人类历史终于进入了全新世大暖期。这个时期人类的技术持续进步,一些新技术开始出现,人类开始更加注重居住环境的改造和功能分区。

招果洞遗址这一时期出土的陶器全部为陶片,现未能复原出完整器形,这些陶片按照质地分为夹砂陶、泥质陶,以夹砂陶为主。陶片的颜色有土黄色、灰褐色、灰黑色等几种,其中土黄色陶器数量最多。陶片整体制作水平不高,大部分陶质较脆,略软,多为细碎的残片,尺寸为 2 ~ 4 厘米。陶胎所夹羼和料有石英、方解石、白云石等矿物颗粒及陶渣、炭渣等。陶片纹饰较简单,大部分为绳纹,包括粗绳纹、细绳纹、交错绳纹等,其次为素面,以及少量篦齿纹、附加堆纹、戳印圆圈纹、篮纹等。陶片保存状况差,无可辨器形,仅少数可辨认为口沿部位。

招果洞遗址出土的陶片

综合来看,招果洞遗址陶器出现的时间与周边地区差别不大,同时,和其他洞穴遗址的发现类似,陶器的数量比较少,同时比较细碎,整体反映出招果洞居民对陶器的需求不是很强。陶器一般是用于收集和烹煮细碎食材的工具,这一时期遗址内发现了大量野生动物骨骼和少量的植物遗存,植物种子、螺蛳等细碎食材较少,这可能和贵州良好的生态环境有关,这一时期的人类仍然延续着狩猎采集的生业传统。食谱中需要集中烹煮的细碎食材的比例较少,这可能是贵州洞穴遗址中陶器较少的背后原因。

第四期文化遗存主要来自遗址第 1 层,本期未发现遗迹。这一层是洞穴的表土,里面的包含物年代非常复杂,既有早期地层中的石器、骨器,也有晚期明清时期瓷器、铁器等。早期地层中的遗物怎么会来到表层呢?原因可能有很多,其中一个重要的原因可能是洞口的石墙,这道石墙的砌筑时间是清代晚期,可能与当时的社会动荡存在关联。当地的老百姓为了自保,找到适宜居住的洞穴,在洞口砌筑石墙,抵御外来袭击。在挖石墙基脚的时候,早期的遗物被翻到洞穴的表层,与当时的遗物混杂堆积。

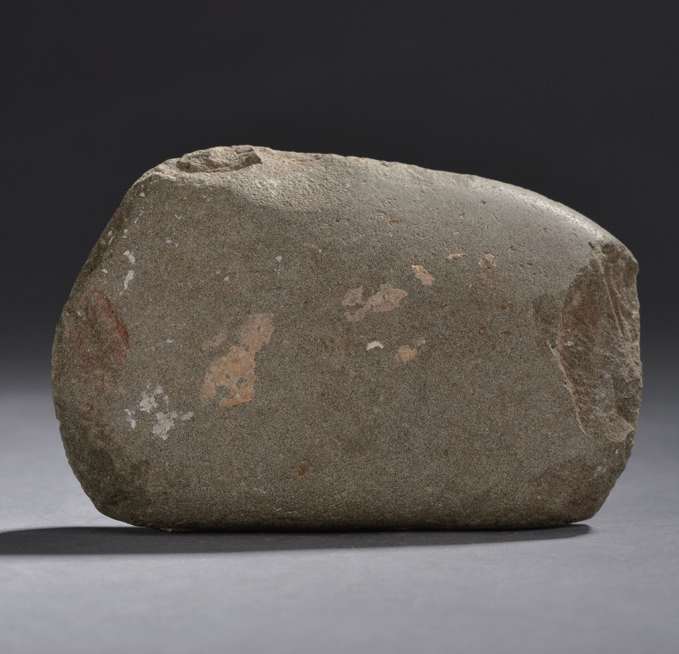

在冶金术出现之前,岩石是古人类能够普遍获取的最坚硬的原料。古人类依靠敲击岩石制作工具,这样的工具就是打制石器。古人类利用敲击破裂产生的刃口,切割和加工劳动对象,其用途一般是切割肢解动物,挖掘植物根茎及开展其他的基本生存活动。后来随着技术进步,打制石器的类型越来越多,技术越来越先进,其功用也变得越来越复杂。同时,石器凭借其特性成为各个旧石器遗址中保存数量最多的遗物,对于研究古人类的技术、生业等具有十分重要的价值。

招果洞遗址出土的大量的打制石制品,器形相对简单。原料主要为黑色燧石和石灰岩,以黑色燧石为主。燧石,俗称“火石”,是一种致密、坚硬的硅质沉积岩,主要化学成分是二氧化硅,常为浅灰或褐黑色等颜色,莫氏硬度一般在 7 左右,破裂会产生贝壳状断口。燧石主要产于石灰岩中,有的呈层状,有的呈结核状,是贵州史前洞穴居民加工石器的主要原料。

加工石器,首先要有一块岩块,作为剥片的母体,利用另外一个石块对剥片的母体进行打击,直至母体断裂,产生片状燧石。这个母体称为石核,打下来的片状的岩石称为石片,其间也会产生一些没有按照既定目的断裂的岩石,有断块、废片等,打制过程中还会崩掉一些细小的石屑,称为碎屑。有的断裂石块的刃部会被进一步加工或使用,这便成了工具。以上这些统称为石制品。招果洞遗址的石制品大致可分为石核、石片和工具。招果洞遗址加工石器的原料,在早期阶段以燧石为主,另有少量的石灰岩。到了晚期阶段,原料种类开始增加,除了燧石和石灰岩外,还有蛋白石、石英岩、细砂岩、水晶等。同样是燧石,晚期燧石的质量要明显高于早期燧石的质量,这可能说明随着人类的心智发育和技术提高,对周边石制品特性的认知逐渐提高,活动范围也进一步扩大。除了加工石器的原料种类逐渐增多外,石器的类型也有所增加,除最初的刮削器、普通凹缺器和尖状器组合外,逐渐增加了锯齿刃器、克拉克当型凹缺器等新器型。总之,招果洞遗址从早期到晚期所反映的石器技术逐渐呈现出向复杂化、规范化发展的趋势。

骨角器是旧石器时代考古遗存中较为常见的一种工具类型。贵州是东亚地区旧石器时代晚期骨角器的重要分布区,主要发现于史前洞穴遗址中,具有数量多、加工精致的特点,类型包括锥、铲、鱼钩、鱼镖、箭头等,其中以锥和铲占多数,原料多为哺乳动物的肢骨和鹿角。这些骨角器的大量出现说明古人类对骨、角等有机质材料的特定属性有了深入的认识,具有了相对规范的加工流程,一般通过刮削、磨制、抛光等技术手段制作,具有特定的形制和用途。

招果洞遗址第一期早段发现的两件距今约 4.5 万年的磨制骨锥,是中国境内目前发现最早的磨制骨器,这两件磨制骨器均为骨锥,仅存尖端部分。到了晚期后,磨制骨器演化为通体磨光。除了锥以外,也出现了铲、针等器形。原料也从早期的骨头扩展到鹿角,用鹿角加工的只有铲,还未发现用鹿角加工的其他器形,在其他遗址中发现过用鹿角加工过的角锥。

招果洞遗址出土的打制石制品

招果洞遗址出土的磨制石器

对于骨角器的用途,考古队员们做了一些初步的显微观察,在大部分骨器的表面发现有大量纤维划痕,形成了肉眼可见的油光面,可能和动物的皮革加工有关。从一些民族志材料中也不难发现,许多现生狩猎人群在对鹿皮等动物皮张进行制革时,往往利用鹿的炮骨制作刮刀,这些刮刀的刃口圆滑,刃端呈圆弧形,用于剔除动物毛皮上的脂肪、筋膜、肌肉,这类工具和遗址出土的骨角铲在形态上具有较多的相似性。

在招果洞人生存的年代,生存和繁衍是日常生活中最重要的工作,而基本的生活保障主要依靠狩猎和采集,分别针对动物资源和植物资源。了解古人类的食谱是考古工作的重要内容。上文提到了牙结石包含很多人类食谱的信息,但牙结石附着于人类化石本身,并非每次都能发现。实际上,古人类食用动物和植物资源以后,都会有一些残留物,这些残留物在遗址中慢慢堆积,是考古标本的重要组成部分。

人类狩猎动物后,首要工作就是要带回居住地,对于穴居人来说,就是要带回洞穴,对于体型较小的动物并不困难,但古人类有时会狩猎到体型较大的动物,如大型鹿类、牛、象、犀等,将这些大型动物带回洞穴并非易事。

在贵州马鞍山遗址中,研究者根据体重将动物分为 4 个等级: 第Ⅰ等级是活体体重在 10 ~ 50 千克之间的动物,包括猕猴、大灵猫、獾、小野猫、狼、麂和鬣羚;第Ⅱ等级是活体体重在 100 ~ 200 千克之间的动物,包括黑熊、大熊猫、水鹿和猪;第Ⅲ等级是活体体重在 300 ~ 1000 千克之间的动物,包括水牛和貘;第Ⅳ等级是活体体重在 1000 ~ 3000 千克之间的动物,包括中国犀和东方剑齿象。

招果洞遗址出土的磨制骨角器

招果洞遗址出土的骨堆正射影像

体型较大的动物头部和肢端骨骼(肢端包括腕/跗骨、掌/跖骨、指/趾骨)数量占明显优势,这可能是远古人类迫于动物体型太大,只能将可肉食部分带回驻地,而将大部分骨骼抛弃在猎杀动物的现场造成的;肢端骨骼数量较多可能是远古人类将之作为皮容器的把手(handles)被带回洞穴的结果,民族学资料中即有这样的记载,猎物被杀死后,猎人常以剥下的兽皮作为运送内脏和碎肉的容器,而肢端则被当作运送猎物时把握的部分保留在兽皮上;头部的结构复杂,很难在短时间内对其营养物质进行较为彻底的开发,因此头部单元数量较多可能是远古人类倾向于将之带回驻地再对营养物质进行开发的结果。

招果洞遗址目前发现的水生动物有螺类(中国圆田螺、中华圆田螺)、蚌类和鱼类(青鱼、中华倒刺鲃)。陆生哺乳动物有鹿类(水鹿、梅花鹿、麂、獐)、牛、猪、虎、狼、熊、兔子、猫(豹猫、灵猫)、獾、豪猪、竹鼠、田鼠、鸟类等 20 多个种属。从数量上来看,鹿类占据整个动物群的主导地位,末次冰盛期结束以后,气候回暖,鱼类骨骼也开始大量出现。

狩猎活动具有较大的偶然性,采集利用植物资源是古人类生活的重要保障。植物资源大多属于有机质,不像动物骨骼易于保存,但总有些植物的种子、果壳因为人类的用火行为而发生炭化,被永久地保存下来。要获取这一类遗存,必须利用水的浮力将泥土内炭化的植物遗存进行分选,这种方法叫作浮选法。利用这种方法,考古队员们在招果洞遗址内发现了较多果壳、猕猴桃属、朴属、蓼科和未知种属的植物种子。

对古人类生存繁衍的气候背景研究是研究古人类发展历史的重要内容,不同时期的冷暖、干湿变化,对人类的生计和行为都会产生强烈的影响。

在现代气候记录仪器产生之前,只有通过一些历史上的自然记录来恢复温度、降水等气候信息,常用的自然记录载体包括深海堆积、湖泊沉积、风尘堆积、冰芯、石笋、珊瑚、树木年轮等,中间涉及样品采集、科学实验、函数转化等具体的工作环节。

贵州喀斯特地貌发育,石灰岩洞穴中的石笋就成了重要的古气候信息的载体。招果洞遗址有一个非常特殊的构造,洞穴外部的岩厦部分宽敞、明亮且干燥,十分适合人类居住,而洞穴内部却较为潮湿,十分适合石笋发育。人类活动和石笋发育在时间上有很大的重合,这些石笋在形成过程中包含了丰富的古地磁、古气候、古环境信息,为考古学研究和古环境、古地磁研究相结合,探讨狩猎采集社会向农业社会的演化过程提供了理想的样本。因此,考古队员们与南方科技大学海洋系周祐民教授团队合作,试图打开石笋中包含的“古气候密码”。

为此,研究团队对招果洞的洞穴发育过程、石笋发育情况进行了大致的分析判断,仔细搜寻并挑选合适的石笋样品,以进行年代学和环境磁学等方面的高精度分析测试。当石笋被切开的时候,其内部竟然是黑色的,而不是常见的褐色,这让大家十分震惊,研究团队立刻想到这些黑色层理肯定与古人活动有重要关联。为了证实这一推论,研究团队对黑色层理进行了详细的显微观察和测年。通过石笋中黑色层理的定年结果,发现这些黑色层理中包含着大量的微小木炭屑,同时证实了这些层理的形成时期与遗址中用火的遗迹高度吻合,可以确定古人在洞口用火时,产生的大量烟尘黏附在洞内正在发育中的石笋表面,随着石笋的发育,这些炭屑被包裹进石笋内部,成了石笋层理的一部分,这就是黑色层理的形成过程。

更加有趣的是,石笋中木炭屑分布所反映的不同时代的用火强度,与气候的冷暖曲线高度吻合,也就是说,在气候寒冷的时期,洞穴内的用火强度也相应增加,这能很好地反映史前洞穴居民对环境的适应策略。