千百年来,人类对飞行的探索从未止步。

中华民族是最早将飞天梦付诸实践的民族之一。《墨子·鲁问》记载,早在春秋时代,木匠祖师爷鲁班以竹子制作出一种外形酷似鸟儿的装置“木鹊”,可迎风飞翔,被看作中国人设计出的最早的飞行器。

《汉书》记载,王莽时期曾有人利用鸟的羽毛制作出一件披风,将其披在身上从高处纵身一跃,在空中滑翔了数十米后重重摔在地上——这算是有记录以来人类第一次飞行尝试,这位勇敢的无名“飞人”后续如何我们不得而知,但其开创的翼装飞行时至今日仍受不少西方人追捧。

此后,不论是东汉张衡发明的简易飞行器,还是晋朝人葛洪描述的“飞车”,抑或是历史上相继出现的风筝、孔明灯、竹蜻蜓等,都是老祖宗对人类飞翔之梦贡献的中国智慧,也对现代航空器的发展起到了开创性的启示与推动作用。

在西方,中世纪的天才列奥纳多·达·芬奇不仅设计了人类历史上最早的扑翼机、直升机,还基于对鸟类飞行的研究创作出《论鸟的飞行》手稿,开飞行理论研究之先河。

1783 年,法国蒙哥尔费兄弟乘坐自制热气球在空中飞行约 25 分钟,这不仅是人类历史上首次热气球旅行,也是第一次借助航空器的载人飞行,意义深远。

1852 年,法国人亨利·吉法尔驾驶一艘由蒸汽机作为动力的飞艇,从巴黎飞到特拉普,创造了人类历史上飞艇第一次成功载人飞行。

随后,德国人齐柏林于 1900 年制成了可靠性更高的飞艇,并于1910 年开辟了首个空中航线,飞艇也在 19 世纪末 20 世纪初迎来全盛发展期。

从中国古人模仿鸟类飞行特征设计的仿生学飞行装置,到西方人利用加热空气产生浮力制造的热气球,再到容量更大、飞行距离更远的飞艇问世,在探索飞行自由的漫长历史长河中,人类不断从自然和经验中获取灵感,虽然探索者们想尽各种原理与方法,却始终无法摆脱在飞行时间、距离、高度等“硬指标”方面的局限性,失败案例亦不在少数,天际遨游看似触手可及却又迟迟无法取得进展。

伴随工业革命的轰鸣声,带动历史的车轮滚滚向前,人类飞翔之梦正处于黎明前夜。

近代以来,随着科学技术的发展,人类对飞行的探索热情愈发高涨:

1809 年,“空气动力学之父”、英国人乔治·凯利试制的一架滑翔机,成功将他带到了几米之外的地方;

1871 年,法国人佩诺发明的“飘动者”号飞机模型,在 11 秒之内稳定飞行了 40 米;

1890 年,法国人阿代尔研制出安装了蒸汽发动机的蝙蝠形动力飞机,完全依靠自身动力水平起飞成功;

1896 年 8 月 9 日,德国工程师利林塔尔在驾驶滑翔机的过程中坠落,因此导致直接丧命。这些飞行器在外观和功能上已经无限接近真正的飞机形态,但严格意义上还只能归属为“类飞机”。

生产力的重大突破往往建立在前人数年的艰辛探索之上,总有那么一些人站在巨人的肩膀上奋起一跃,成就划时代的一笔。

对人类实现飞翔之梦的荆棘路来说,这一刻被收录在 1903 年 12月 17 日——美国莱特兄弟在这一天操纵其研制的“飞行者 1 号”成功起飞,首次试飞虽然仅持续 12 秒、飞行约 36.6 米,却成就一项伟大的壮举:它是人类历史上第一次持续、稳定、可操纵的载人动力飞行,将飞行事业带上一个新高度——人类由此进入航空时代。

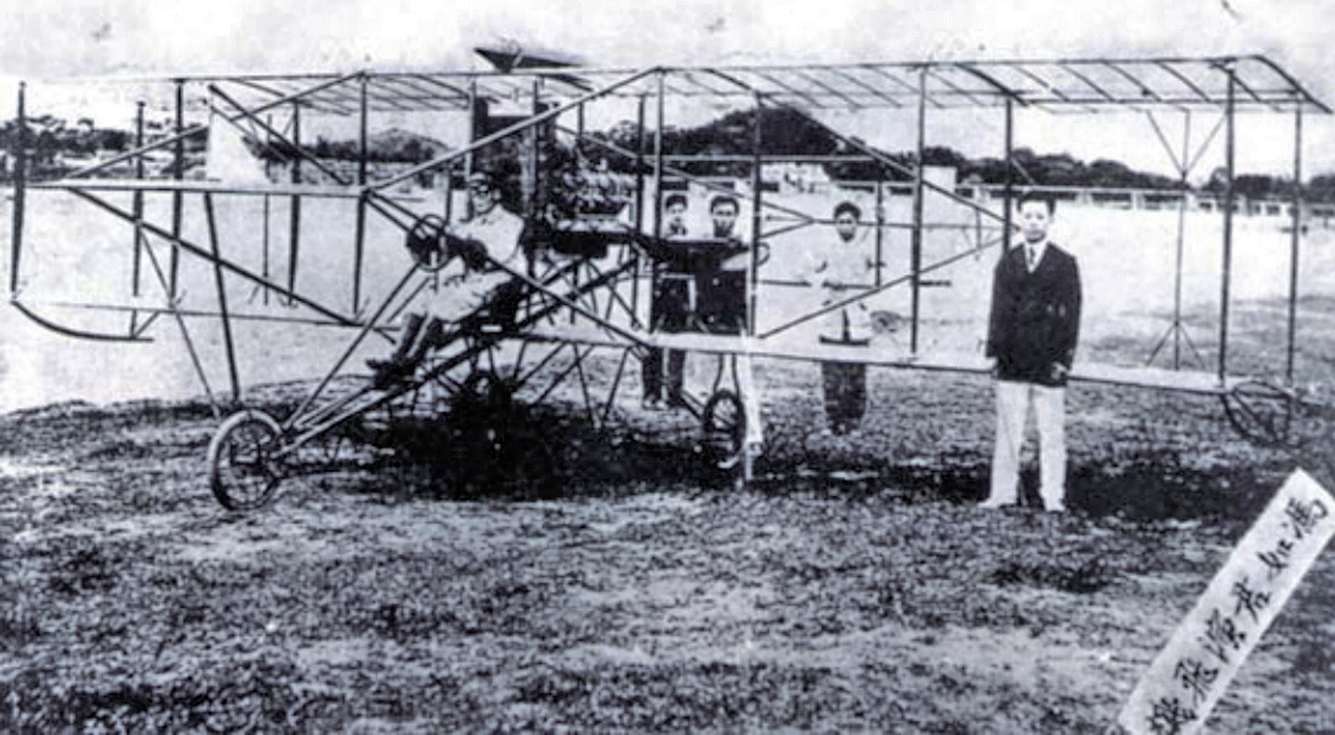

距离莱特兄弟发明世界上第一架飞机不到 6 年,一个叫冯如的年轻人完成了中国人自己设计、制造的第一架飞机“冯如 1 号”,并于1909 年 9 月 21 日试飞成功,冯如因此被誉为“中国航空之父”。

东西方的探索者们基于同一个的飞行梦,在同一片天空下实现了历史性握手。

飞机的问世,极大拓展了人类的活动范围,重新定义了交通工具的内涵与外延,成为第二次工业革命中具有代表性的里程碑事件。

此后半个世纪,飞行理论及实践取得突飞猛进的成就。1906 年,俄国人茹科夫斯基提出了升力理论,人类就此开始系统化航空研究;1927 年,瑞典裔美国人林德伯格完成单人驾驶飞机不停顿飞越大西洋的壮举,轰动全球;1939 年,俄裔美国人西科斯基制成了第一个现代意义上的直升机VS-300,十秒钟的悬停,让可控的全方位飞行成为现实。

二战后,飞机在外观结构、制造材料和发动机技术等方面实现了跨越式发展,战后各国推出了大量新型飞机、直升机,在航行距离、高度、载重量等方面持续突破,人类航空事业开始进入精细化发展阶段:

冯如和他设计的飞机

——1947 年,美国人耶格尔驾驶“贝尔X-1”型飞机,第一次超过了音速,人类的飞行开始突破“音障”。

——1949 年,英国研制出人类航空史上第一种喷气式民航客机“彗星”,将民航客机的飞行时速由 400 千米提高到 800 千米,民用航空由此步入快速发展轨道。

——60 年代以来,大型运输机和超音速运输机开始逐步推广应用,涡轮风扇发动机大面积使用。飞机先后突破“声障”和“热障”,世界航空产业迎来黄金发展时期。

——1968 年 12 月 31 日,苏联TU-144 首飞,开启超音速客机时代。

——1969 年,世界上第一款宽体民用飞机“空中女王”波音 747诞生。同年,英法两国联合研制的协和式客机试飞。

——1988 年 12 月 21 日,航空史上最大的飞机苏联AN-225 运输机在基辅首飞。

——2005 年 4 月 27 日,全球载客量最高的客机空客A380 首飞成功。

……

面对如火如荼的世界航空热潮,中国人也在奋起直追。1954 年,新中国第一架国产飞机首飞成功;1958 年,新中国第一架国产直升机问世。从“新舟”系列到ARJ21 支线客机,从运 10 到C919 大型客机,一代代中国航空人薪火相传,攻坚克难。

我国自主研制的新一代喷气式大型客机C919

如今,ARJ21 已经批量投入运营并得到了市场的认可,我国自主研制的新一代喷气式大型客机C919 于 2017 年 5 月首飞,并于 2023年 5 月 28 日完成首次商业飞行。

明代的陶成道(我们可能更熟悉他的另一个名字“万户”)把自己捆绑在装有 47 枚火箭的椅子上,两只手各拿一个大风筝,试图摆脱地心引力,一飞冲天……

虽然他最终失败了,但其敢为人先的探索精神,时至今日仍激励着后世向广袤星空迈进。陶成道可以算得上有史以来为航天事业献身的第一人。

如果说陶成道的试验更多带有理想主义色彩,那现代意义上的深空探索则始于美苏冷战时期的现实需要。

说来讽刺,飞机的进化得益于两次世界大战的洗礼,而各类太空飞行器的问世及演进同样源于意识形态领域的竞争与对抗。

1957 年 10 月 4 日,苏联先于美国发射了人类历史上第一颗人造卫星“斯普特尼克l号”,人造飞行器首次飞出地球大气层,进入浩瀚宇宙,开启人类太空探索新纪元。

随后,1961 年 4 月 12 日,苏联宇航员尤里·加加林乘坐“东方1 号”飞船绕地飞行 1 小时 48 分钟,成为首个进入太空的人类。

为在竞争中追赶苏联,美国人开启“阿波罗登月计划”,将目光瞄准人类传承千年的终极梦想——登月。

1969 年 7 月 20 日,美国“阿波罗 11 号”登陆月球,尼尔·阿姆斯特朗成为第一个在月球上行走的人类,并留下那句经典名言“这是我个人的一小步、确是人类的一大步”。

美苏“太空竞赛”激发了全球向太空进军的热潮,人类不断拓展探索边界,对宇宙的认知也随着各类飞行器的远行而日渐深化。

世界迎来一个全民太空的时代,多个激动人心的时刻纷至沓来:

——1963 年,苏联“东方六号”将首位女性宇航员瓦莲京娜·捷列什科娃送入太空。

——1965 年,美国“水手四号”探测器到达距离火星不到 6118英里(约合 9844 公里)的地方,拍摄下火星表面凹陷的环形山、铁锈色的山丘和古老的河床,这是首次有人造探测器拍到另一颗行星的图片。

——1970 年,苏联“金星七号”飞行器首次登陆地球以外的另一颗行星金星。

——1977 年,美国“旅行者一号”与其姊妹飞行器“旅行者二号”一同升空,并于 1979 年掠过木星、在 1980 年飞越土星。此后,“旅行者 1 号”朝着太阳系边缘前进,在 2012 年成为首个进入星际空间的人造航天器,刷新人造飞行器的最远航行距离。

——1997 年,美国“火星探路者”登陆火星。同年,重达六吨的“卡西尼号”星际探测器被发射到飞往土星的轨道,这是二十世纪最后一艘行星际探测的大飞船。

——1998 年:分别来自俄罗斯和美国的国际空间站最早组件离开地球。时至 2018 年,相关各方通过决议,把国际空间站的运行时间延长至 2030 年。

——2003 年,中国“神舟五号”发射升空,杨利伟成为首位进入太空的中国航天员。

……

半个多世纪来,承载着人类向宇宙深处飞翔的原始梦想,各类火箭、航天飞机和探测器相继升空,航天事业被不断推向一个又一个新高潮。

近年来,“科学狂人”马斯克旗下的美国太空探索技术公司成功让“猎鹰 9”号火箭的第一级返回地球,预示着抵达太空轨道成为更廉价、更具可持续性的活动,开启了太空飞行的新纪元,人类的深空飞行活动开始向着大众化、常态化迈进。

低空飞行,是在低空空域进行的一切飞行活动。低空空域,特别是 300 米以下超低空空域,是中小微无人机及飞行汽车的主要飞行空域。

不同于被各类军用和民航飞机“霸占”的中空空域,也区别于人造卫星及探测器运行的深空空域,低空空域因为距离地面最近,是人类可近距离触及的最普遍存在的自然空间。

但也正是因为水平高度的有限性,造成了低空飞行活动易受地面建筑、基础设施、气流或其他人类活动的影响,飞行安全的不确定性随之增加,对各类飞行器在飞行高度、避障性能和起降条件等方面提出了更高的要求。

从挑战飞行高度的难易程度来说,人类飞行活动应遵循“由低到高”的向上原则,即首先征服低空,再向更高的中空和深空延伸。

但历史实践却是,中空飞行最早占据主流,宇宙探索走向深空,只留下低空空域稍显“苍白”。

回顾人类低空飞行器的发展史,从早期的热气球到滑翔机,再到后来的飞艇,均是经历短暂繁荣后因为安全和经济性价比等因素被逐步边缘化,未能真正支撑起低空飞行的大梦想,低空空域在过往很长一段时期处于“静默”,开发程度较低。

这一情况在进入 21 世纪之后发生了翻天覆地的变化,随着技术的革命、法规的完善和人类眼界的开阔,“如何最大化利用低空飞行造福全人类”,成为世界各国普遍关注的话题。

低空飞行,正以一种方兴未艾的姿态重新出发。以无人机的广泛应用为主导,低空飞行正快速融入社会生活的方方面面。

早期,由于低空技术不成熟,低空飞行主要以旅游和在工农业的探索应用为主,代表性产品为观光热气球和用于喷洒、影像拍摄作业的无人机。

2010 年后,随着低空飞行技术的愈发成熟和应用的多元化,规范化监管成为各国低空飞行的主要任务,无人机的应用场景拓展到表演示范、交通物流乃至军事领域(从俄乌冲突中双方大量使用无人机可见一斑)。

到 2021 年,低空飞行进入普及应用阶段,大量应用于载货、载人、城市管理等场景的行业无人机正不断涌现,提升居民生活质量,完善城市保障体系,带动低空产业升级。

无人机与社会生活的深度融合将低空飞行提升到崭新的水平,而伴随地面交通拥堵问题日益严重,人类的低空飞行的研究重点转向电动垂直起降航空器(eVTOL)。

借助低空这一重要交通走廊,“空中巴士”很可能成为未来交通领域又一大革命性突破,“打飞的”不再仅存于科幻电影般的想象中。

如果说智能网联和自动驾驶代表着陆地交通的走向,那么以轻量化、智能化、网络化为主要特征的eVTOL等新型飞行器的普及,将彻底颠覆人类社会的出行方式,构建起全新的交通组织形态。

参观者在博览会智能网联汽车展区小鹏汇天展台参观体验一台飞行器。(新华社记者 赵子硕 摄)