做学问最忌人云亦云、好走捷径。现在网络技术发达了,据说国外有家公司已经研制成功通过USB接口将人脑和计算机相连接。如果那是真的的话,对诸多讨厌学习、痛恨考试的学生而言可算是天大的福音,他们再也不必在考前点灯熬油、“临时抱佛脚”了。但笔者始终坚信,生活上或可追求事半功倍、删繁就简,但思想上却必须要筚路蓝缕、披荆斩棘。笔者课堂上有时候讲到某个问题,会有学生即时上网查询,质疑我的说法与网上答案不同。这个时候我总是语重心长地告诉他,网络搜索出来的知识一定程度上可以构成我们的认知边界,大学学习要做的恰恰是不断突破这个边界,构建出新的认知边界,然后再不断地突破,或者你足够智慧,留下你划定的边界让更聪明的学弟、学妹去突破。我们当然可以通过各种检索手段去了解“文化”的内涵,但如果不是像我刚才所做的那样,把简单的问题复杂化,把这个词掰开了、揉碎了,去探寻其产生之初的蛛丝马迹,我们是不可能深刻理解“文化”这个既熟悉又陌生的词语的。

正像我们刚才讲过的,“文”有“文”的意思,“化”有“化”的内涵,这两个字何时凑到一起成了“一家人”的呢?据目前所见的典籍,最早把“文”和“化”联系在一起讨论的,是战国末年儒生编辑的《易·贲卦·彖传》。在没有发明可用来书写文字的纸张之前,古人要表达和传播思想是一件非常麻烦的事情,因此年代越古老,留下的文字材料越少。另外不知出于何种考虑,古人坚信少说话多做事才是美德,能不写书就不写书——《老子》五千言,据说是老子被逼无奈才留下来的;反映孔子主要思想追求的《论语》,其实是他一大堆徒子徒孙反复讨论整理出来的“课堂笔记”,也不是他老人家自己写的。就算留下来的著述也往往惜字如金,特别是后人称为“经”的古典作品,往往几个字就蕴藏着高深莫测的思想内涵。这样的“经”后人多半是看不太懂的,于是需要一些有学问的人来解释“经”到底表达了什么意思,这些解释“经”的文字就被称为“传”。所谓“彖传”,即解释六十四卦卦名、卦辞意义的文字,我们这里要引用的就是对“贲”这一卦的解释。我们说“八卦”一下文化,真的不是信口胡说,最早讨论“文化”的文字的确与八卦有关。我们先看看“贲卦”是什么样子:

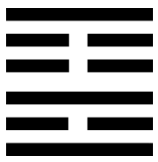

贲卦

“贲卦”下卦为离,离为日,天文也;上卦为艮,艮为石,地文也。古人认为此卦象天地二文相饰,“刚柔杂,仁义合,然后嘉会礼通”;此卦的爻辞为“亨,小利有攸往”,算得上是不错的一卦了。古人是怎样得出这个结论的呢?笔者不是“易学大师”,自然不敢信口开河。我们看看贲卦的彖传是怎么说的吧:

贲,亨。柔来而文刚,故亨。分,刚上而文柔,故“小利有攸往”。刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

自然界各种错综复杂的现象,可以叫作“天文”,而人类言行举止、外表体态要很得体,知道什么该做,什么不应该做,再加上维护这一套秩序规则的礼乐制度,就是所谓的“人文”。观察自然界的各种现象,才能知道时令节气的变化,便于在生产或生活中顺应天时,及时做出相应的调整;而细察人类的各种美好的风尚和精神,用以教导百姓,即用这些高尚美好的德行去影响人、感化人、塑造人,让普通人的精神境界得到提升,这个世界也就成了一个更加美好的世界。在这段论述里,“人文”既是资源也是目标,“化”是实现目标的途径,而“天下”则是“化成”的对象。虽然这里“文”与“化”并没有合成一个单独的词汇,但它的确是我们老祖宗讨论“文”和“化”之间关系的最早记录,可谓对“文化”一词最古老、最权威的解释。

厘清了“文化”本义,有助于我们更好地研究历史上的各种文化现象,当然也包括我们这本书要讨论的“商业文化”。坊间有关文化的研究论著车载斗量,各路“文化学者”对“文化”一词的解读也五花八门,再加上从国外那里贩卖过来的概念,“文化”的说法据说有数百上千之多。本书只不过是部薄薄的文化史读本,笔者无意抛出个概念以自高,只是为普通读者总结了以下四条比较常见的“文化”含义,这也算是目前对“文化”一词的主流解释。

第一,“文化”指的是“文治教化”。这其实正是“文化”最古老的含义,当它具备这个意义时是动词,即“以文化之”。汉朝刘向在他的《说苑·指武》里写道:“凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛。”不少人认为这条材料才是“文化”一词在汉语言里第一次出现,就目前掌握的证据来看,这种说法是成立的。这句话体现了中国传统的文化精神和政治理想。中华民族是爱好和平的民族,中华文化绵延五千年,成为世界上少有的能从古代维持到当下的文明,我们靠的并不是长枪利剑、盖世武功,而恰恰是一种相对温和、坚韧的文化策略。有各种暴乱分子不断地给中央政权制造麻烦,那他们是“不服”啊!“不服”怎么办?正是“以文化之”,这个“化之”的动作是对“不服者”诉诸武力前的最后通牒。经过这样一个“文化”过程,这些坏分子如果仍不改弦更张、弃武投降,那么中央政权就自动获得使用武力的许可,开始采用“加诛”这种最严厉的终极手段——这里的“诛”强调的是武力介入,倒不一定是非要了对方的性命不可。

第二,“文化”是指人们已掌握的或多或少的知识。这种知识是人类在发展过程中不断发现、创造和累积而成的,比较直观的表现是或娴熟或笨拙驾驭文字的能力。“文化”这一层面的意思在当下最为流行,使用最为广泛。我们填写各种表格,除了姓名、性别和年龄外,往往还要填写“文化程度”一栏。“文化程度”是一个很有意思的填空,考察不同年代人们所填的“文化程度”,简直可称得上见证了中国教育事业的发展历程。20世纪50年代,这一栏填上“高小”,那铁定就是“文化人”的标签;六七十年代,“初中”算是不错了,在农村当个大队会计应该是没有任何问题的,如果在城里的工厂,大小也要安排个“干部”岗位;80年代,虽然高考已经恢复,但大学生还是“稀有动物”,在笔者老家那样的小县城里,每年倒是能考出百八十个大学生,却很少有毕业后回老家工作的。彼时拥有一份高中文凭就算是比较“有文化”了;如今研究生学历拥有者满天飞,“文化程度”这一栏不填个硕士、博士,几乎算不上一个“有文化”的人。可惜的是,“文化”和“知识”剥离、脱节的现象也愈发严重,高学历者日增月积,这一群体中“没文化”者所占的比例却越来越高,这倒是一个值得我们关注的问题。

第三,“文化”是指人们在较长历史时段里所创造的物质财富和精神财富的总和。在这个意义上讨论的“文化”,通常被称为“大文化”。既然有“大文化”这一说法,那是不是会相应地有“小文化”呢?的确是有的,所谓“小文化”是指“大文化”中某一特定的部分,通常是指精神创造活动及其创造结果的部分,也就是所谓的“精神文化”。《辞海》是这样解释“小文化”(狭义文化)的:“指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形态:自然科学、技术科学、社会意识形态。有时又专指教育、科学、文学、艺术、卫生、体育等方面的知识和设施。”这个定义比较周全但也实在干巴,我们举个例子来说吧。一座故宫就那样杵在北京城,它是不是文化?它当然是文化,它雄伟的建筑、精美的雕刻,这些属于物质文化。这座建筑所反映出来的制度内容,比如所谓“九五之制”、建筑风水这些附着在物质背后的建筑思想、哲学取向、政治理念等,就属于“小文化”的范畴了。不过值得注意的是,大、小文化有时候相辅相成、血肉相连,不那么好区分,《辞海》的解释里加上“有时又专指”这样的话,也是没办法的事情。

“文化”还有一个重要的义项,即考古学上的专用术语,这算是“文化”第四个常见的意思。考古学上的“文化”是指同一历史时期古人所留下遗迹、遗物的综合体。同一时段的古人使用着大体相同的工具,拥有同样的生产技术等,考古学上将他们的遗物、遗迹视为同一种文化的表征,比如我们所熟悉的“仰韶文化”“大汶口文化”“龙山文化”等。这里所说的“文化”,与我们这部小册子所要讨论的“文化”完全不是一回事儿,这里仅是立此存照,让读者稍微了解一下有关文化的各种背景知识罢了。

以上是我们对“文化”概念进行的考察。笔者之所以不厌其烦、絮絮叨叨讲了这么多,其实最想表达的重点是,“文化”作为数千年历史积淀的精华,它是教人向真、向善、向美的力量。林子大了什么鸟都有,年岁久了啥人也能遇见,历史上当然也有些教人向假、向恶、向丑的力量在。在一些特殊时期,这种反人文的力量可能还会很强大,甚至也会历经数千年岁月淘洗,依然在我们内心或社会某个犄角旮旯里存在,这些玩意儿算不算“文化”?当然不算。社会上有那么一股歪风,恶俗化、庸俗化“文化”这一“高大上”的事物。比如有所谓学者借助媒体大肆宣扬所谓“官场文化”“官商文化”,坊间曾有关于“虐食文化”“酷刑文化”等书籍出版,前些年大学校园里曾流行“课桌文化”“厕所文化”等。这些乌七八糟的东西均妄称文化之名,违背了“文化”一词本身具有的正向价值,我们在学习和实践中,要彻底摒弃。这也是笔者所强调的“入门须正”,半点马虎不得。