一切文艺都有娱乐审美功能,戏曲也不例外。无论在形成前还是在形成后,戏曲的娱乐审美功能都是不言而喻的。王国维说:“吾国人之精神,世间的也,乐天的也,故代表其精神之戏曲、小说,无往而不着此乐天之色彩:始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨;非是而欲餍阅者之心,难矣。”

“中国观众向来不把戏剧观赏当作一件严肃认真的事来看待。许多中国人在读书或写字之前,要沐浴净手,甚至更衣焚香,制造一种虔诚的心境,然后正襟危坐,翻书动笔,颇有几分宗教意味;但赴戏院看戏,却从来都是随随便便的,观众席中品茗饮酒者有之,嬉笑怒骂者有之,打着拍与台上演员一起哼唱者有之,大着嗓门喝彩、喝倒彩者亦有之,甚至小贩卖小吃的,堂倌添酒续茶的,整个戏院总是闹哄哄的,台上台下同时有着许多‘表演’。这种状况,只需读读《红楼梦》,看看荣宁二府每度摆宴唱戏都发生了哪些‘故事’,便可明了。这种观赏形式,与西方国家的观众,甚至与同为东方国家的日本截然不同。西方观众穿礼服上剧场,在戏剧表演过程中总是寂然无声,颇有些教堂的气氛。日本能乐表演场合也是如此。”

“中国观众向来不把戏剧观赏当作一件严肃认真的事来看待。许多中国人在读书或写字之前,要沐浴净手,甚至更衣焚香,制造一种虔诚的心境,然后正襟危坐,翻书动笔,颇有几分宗教意味;但赴戏院看戏,却从来都是随随便便的,观众席中品茗饮酒者有之,嬉笑怒骂者有之,打着拍与台上演员一起哼唱者有之,大着嗓门喝彩、喝倒彩者亦有之,甚至小贩卖小吃的,堂倌添酒续茶的,整个戏院总是闹哄哄的,台上台下同时有着许多‘表演’。这种状况,只需读读《红楼梦》,看看荣宁二府每度摆宴唱戏都发生了哪些‘故事’,便可明了。这种观赏形式,与西方国家的观众,甚至与同为东方国家的日本截然不同。西方观众穿礼服上剧场,在戏剧表演过程中总是寂然无声,颇有些教堂的气氛。日本能乐表演场合也是如此。”

反映戏曲的娱乐审美特点,汉语形成了娱乐娱人谚和怡情审美谚。

戏曲艺术在形成初期,是从祭祀歌舞中逐渐演化而来的。当崇德报功,演戏酬神成为久远的社会礼俗,人们就开始将目光锁定到现世,注重人的精神需求,戏曲的娱乐功能也自然被放大。戏曲成了大众欢乐的艺术,成了载歌载舞的群体娱乐方式。一个个身怀绝技的演员,脸上打上油彩粉墨,穿着绚丽多姿的服饰,扮出生旦净丑各种行当,演出的是人世间的世情百态,人们从中获得的是悲欢离合、喜怒哀乐的愉悦感,娱乐成了戏曲艺术的首要功能。民众喜欢某个艺人演出的某个剧目,或是追慕某个演员,往往用戏谚来反映或表达,如“回家卖上二亩地,也得看杨素芳的《贩马记》”“宁肯挨一顿顶门棍,不误天贵旦的《血手印》”“三天不点灯,盯着萧素卿。不吃菜,不买葱,不打油,不点灯:省下钱看足看够萧素卿”

、“看了万人迷,一辈子不用娶婆姨”等。在抗日战争时期,戏曲这一民众喜闻乐见的形式在宣传时也受到了热烈欢迎,剧团走到哪里,哪里的老百姓就拿出鸡蛋来招待演出人员。因此,剧团的演员就以鸡蛋为食,一路上边走边吃,鸡蛋壳也随之撒了一路。老百姓根据鸡蛋壳,就能知晓剧团去了哪个村庄,接着跟过去看戏。故此产生了戏谚“想找民众剧团把戏看,顺着鸡蛋皮能寻见”。这些戏谚是老百姓对戏曲艺术喜爱的真实反映,也是早期的追星形式。

、“看了万人迷,一辈子不用娶婆姨”等。在抗日战争时期,戏曲这一民众喜闻乐见的形式在宣传时也受到了热烈欢迎,剧团走到哪里,哪里的老百姓就拿出鸡蛋来招待演出人员。因此,剧团的演员就以鸡蛋为食,一路上边走边吃,鸡蛋壳也随之撒了一路。老百姓根据鸡蛋壳,就能知晓剧团去了哪个村庄,接着跟过去看戏。故此产生了戏谚“想找民众剧团把戏看,顺着鸡蛋皮能寻见”。这些戏谚是老百姓对戏曲艺术喜爱的真实反映,也是早期的追星形式。

反映中国传统戏曲娱乐娱人特点的戏谚有:“台上一声啼,台下千人泪;台上一声笑,台下万人欢”“转愁成喜,破涕为欢”“凤仙台上挨顿打,气死台下闺女俩”“看看马六戏,跌死沟里不后悔”“去听蹦蹦戏,冻死也愿意”“三天不吃盐,也要看看崔兰田”“三天不喝茶,要看郭丽华”“爱食好鱼马蛟鳍,欲娶雅嬷苏六娘”“宁舍一顿饭,不舍二人转”“一出《背娃娃》,村妇痴顽笑哈哈”等。

中国人看戏是在享受戏剧的盛宴,享受着艺术的欢乐。“台上戏文一出出,颠倒台下几多人”“别人哭的是泪,演员哭的是戏”。戏曲表演虚实相生,入木三分,惟妙惟肖。演员一个细微的眼神,一个细微的动作,一个细微的表情,无不牵动着观众的心,好的戏曲总能在观众当中产生共鸣,让人悲喜交加,如痴如醉。“台上一声啼,台下千人泪;台上一声笑,台下万人欢”说的就是这种情况。

这句是指观众被戏曲演出中的角色所感动,一会儿悲,一会儿喜,完全将自己融入戏曲的情境之中。中国的传统戏曲悲剧和喜剧的区分不是很严格,它对观众的作用往往是双管齐下,交叉出现,互为消长,一会儿让人感到绝望,一会儿峰回路转,柳暗花明。该戏谚反映的就是观众看戏时情感投入、往返奔冲的状态。

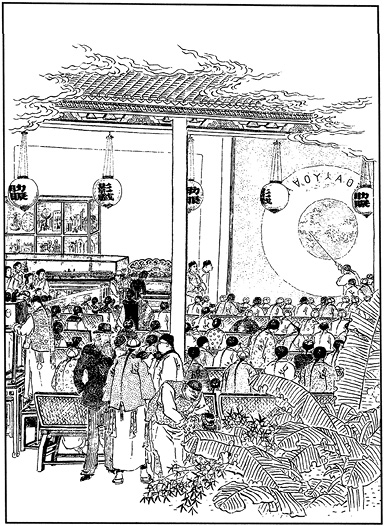

图1-4 影戏同观(来源:《点石斋画报》)

舞台人物形象是直观的、活生生的艺术形象,它诉诸观众以直接视听,面对的是普通人的生活和心理。“凤仙台上挨顿打,气死台下闺女俩”为河南洛阳偃师县俗谚。凤仙,即常香玉之父张凤仙,民国初期在偃师“仁和班”掌班。他素工花旦,技艺超群,扮相俊俏,双目传情,每于戏中扮演受欺凌的弱女子时,即引起台下众多女观众之怜悯与同情。该戏谚以夸张的方式,形象地反映出演员精湛的表演带给观众的情感体验。

汜水戏剧除了本地的河南梆子,还有外路来的戏班,如河北的二架弦、洛阳的曲子戏,以及不知从何处闯荡江湖而来的越调戏。越调戏在清乾隆年间在河南南阳一带颇为流传,至咸丰时流传到邓州、禹州、许昌、郑州、商丘、周口一带。越调戏采用河南方言演唱,旋律与豫剧有相通之处。越调的音乐丰富,有“九腔十八调七十二哼”之说。越调戏曲子美,剧情与词调极为通俗,让听众听得特别过瘾。有一越调戏班子里一男性反串旦角——马六。这马六,一表人才,唱做俱佳,使得观众多为之着迷,连赶数场而不罢休。尤其女性观众率多爱慕不舍,犹如凌波的梁山伯之吸引观众,若痴若狂。汜水当时有“看看马六戏,跌死沟里不后悔”的谑说,形容人们看夜戏归来仍沉浸戏中如醉如痴的状态。还有一段歌谣也反映了人们对他的喜爱:“正织布,掉了梭,忽地想起马六哥。我有心给他做对鞋,不知可脚不可脚?那一日他从俺门前过,抓把土儿量量他的脚。”

吕剧在中华人民共和国成立之前就已流行于鲁西北、鲁中和胶东地区,但在各地没有统一的名字,“化妆扬琴”“琴戏”“驴戏”“捋戏”都是吕剧的早期名称,而胶东人称早期吕剧为“蹦蹦戏”。“去听蹦蹦戏,冻死也愿意”为吕剧戏谚,形象地反映出观众对吕剧的喜爱程度。

崔兰田是豫西调流派的代表演员之一。在著名的“豫剧十八兰”当中,以崔兰田的成就和影响为最大。故有这样一句俗谚:“三天不吃盐,也要看看崔兰田。”

“观众不仅在剧场寻找艺术的欢乐,还试图在离开剧场之后让欢乐永驻。由于个体差异的存在,观众从剧场带回的既有演员的身言容貌,也有角色的音乐、唱词、宾白,有时甚至是角色的一声口哨、一声呐喊、一个眼神、一个艺术科介。他们时不时以演员的角色或以角色(戏剧人物)的身份重温这一切,并在重温的个人或集体的创造中求取自娱自乐。青少年看过《三国》戏后,‘捉曹操’往往成为他们的口头禅;关云长的青龙偃月刀、张飞的丈八长矛,成为他们长时间的记忆;诸葛亮的‘空城计’‘借东风’,则往往成为他们独立冥思的欢乐之源。”

“三天不喝茶,要看郭丽华”说的就是观众对戏曲演员的喜爱和对戏曲的痴迷。吕剧表演艺术家郭丽华主攻青衣、花旦,她唱腔委婉动听、表演朴实优美,因饰演《小姑贤》中的桂姐而被观众喜爱,故有此谚。

“三天不喝茶,要看郭丽华”说的就是观众对戏曲演员的喜爱和对戏曲的痴迷。吕剧表演艺术家郭丽华主攻青衣、花旦,她唱腔委婉动听、表演朴实优美,因饰演《小姑贤》中的桂姐而被观众喜爱,故有此谚。

吃鱼就要吃马蛟鱼和鳍鱼这样的好鱼,娶妻就要取苏六娘这样的漂亮女子。《苏六娘》是一部在潮汕地区家喻户晓的经典潮剧,演绎的是揭阳荔浦苏员外年轻貌美的女儿苏六娘与潮阳西胪表兄郭继春青梅竹马、暗生情愫,却被其父许婚于饶平杨子良而以死拒婚的爱情故事。剧中的苏六娘是一个天资聪颖的美丽女子形象,因此民间有此戏谚,说明观众对角色是何等喜爱。

二人转在民间有“蹦蹦”“风柳”“小秧歌”“春歌”“东北地方戏”等多种称呼,是东北地区土生土长备受欢迎的艺术形式。二人转最初来源于地头文化,过去的东北农村,文化生活很贫乏,人们(通常为一男一女)在田间地头就能扯开喉咙痛痛快快地唱上一阵。二人转体现了东北劳动人民对艺术美的追求。

二人转的唱词通俗易懂,简单俏皮,生活气息浓郁,充分体现出东北人民豪放的性格特征。二人转给寂静的山村带来了欢乐和活力,因此受到当地人们的普遍欢迎和传诵。民间流传着“宁舍一顿饭,不舍二人转”的说法,可见群众对二人转的喜爱程度。

《背娃娃》也叫《入侯府》,描写了农村夫妇进入侯府后丑态百出,闹出了种种笑话。其喜剧特征明显,演出时常逗得台下观众哈哈大笑。

对中国人来说,看戏不仅是一种娱乐方式,更是一种审美体验,某人的扮相如何,道白、唱腔、做功如何,音乐伴奏是否合乎节拍,人们在观戏的过程中寻求、领略和欣赏着戏剧表演所洋溢出来的艺术情趣。如《空城计》一戏中,令观众担心的固然是兵临城下的危机,但更令他们神往的是诸葛亮那种沉着、机智、从容不迫的风度气质以及那一招、一式、一举手、一投足的舞台表演。那段闻名遐迩的西皮慢板“我本是卧龙岗散淡的人”和那段“我正在城楼观山景”的二六板之所以受到人们广泛欢迎并得以广为流行,就在于它的演唱使观众情不自禁地进入了戏曲所构筑的艺术空间,给观众带来了审美享受。“招亲时的穆桂英,坐时端庄静逸,矫健婀娜;站立时如亭亭玉树,娇媚优美;行动时英姿勃勃;跑圆场时如风送落叶,轻盈若仙;驻马时旋转如风;战斗时挥枪如雨。各种身段、姿态、动作和造型,都给观众一种美的艺术享受。”

梅兰芳之所以能成为一名蜚声海外的京剧艺术大师,是因为他用表演征服了观众,他的表演有着极高的艺术价值。“人们惊慕他的美丽的模样儿,他的玉葱样的雪白的指尖儿,他的颀长而乌黑的眉毛,他的女性型的婀娜的步态,他的卖弄风情的眼波,和他全部伪饰女性美的装束,——这些条件就是迎合全国无数戏迷心理的骨子。”

梅兰芳之所以能成为一名蜚声海外的京剧艺术大师,是因为他用表演征服了观众,他的表演有着极高的艺术价值。“人们惊慕他的美丽的模样儿,他的玉葱样的雪白的指尖儿,他的颀长而乌黑的眉毛,他的女性型的婀娜的步态,他的卖弄风情的眼波,和他全部伪饰女性美的装束,——这些条件就是迎合全国无数戏迷心理的骨子。”

人们在观看梅兰芳演出之际,禁不住反复体味着他所表现出来的艺术之美。

人们在观看梅兰芳演出之际,禁不住反复体味着他所表现出来的艺术之美。

反映中国传统戏曲审美怡情特点的戏谚有:“人要直,戏要曲”“无巧不成书,无巧不成戏”“开门见‘扣’,丝丝入扣”“花开两朵,各表一枝”“文大用不上,文小也不行”“言犹尽,意无穷;话已尽,味无穷”“雨夹雪,风绞雪”“清晰的口齿,沉重的字,动人的声韵,醉人的音”“以形传神,演戏演人;要能传神,才是活人”“站有站相,坐有坐相”等。

文似看山不喜平,矛盾冲突激烈,戏曲才能有趣味。一出戏通常前因后果交代得清清楚楚,首尾完备。但情节一般充满了矛盾与曲折,要求剧情的发展忌“平”忌“直”。剧情平铺直叙,一览无余,会令观众感到单调,兴味索然,看不下去。相反,剧情曲折紧张,观众一时看不出结果如何,产生欲知究竟的强烈愿望,戏就会好看。

传奇传奇,非奇不传。中国的古典戏曲,过去叫作“传奇”,“奇”者,新、巧、怪异之谓也。它要求在人生旅途的描绘上,给人以独特、新颖、奇妙的东西,反对平铺直叙和一般化。因之,在古典戏曲中巧合、巧遇、突变、误会等偶然性的运用,常常使得人物命运产生种种意想不到的波折变化,引人惊奇、赞叹,也引人爱怜,使人震撼,正所谓“无巧不成书,无巧不成戏”。同理的戏谚还有:“无巧不成戏,巧在情理中”“没有虚构就没有戏”“文中有戏,戏中有文”等。

“扣”,就是扣住观众,即“悬念”。戏剧创作特别注重“悬念”效果。戏曲有叙事美,而戏曲的这种美感就在于剧作家使用“悬念”和“延宕”的技巧,把特殊情境造成的悬念不断地加强(“丝丝入扣”),并进行适当的延宕(维持和搁置紧张状态),以构成起伏多姿的戏剧性场面。同理的戏谚还有“用心剪裁布悬念,巧手编结九连环,环环扣在心弦上,扣不解开心不甘”。

戏的故事情节,不管多么曲折复杂,要一根一根理顺,一桩一桩交代清楚。铺得开,还要收得拢,这是戏曲叙事的特点和内在要求,也是人们常说的“花开两朵,各表一枝”。同理的戏谚还有:“一口难说两家话,巧女难绣两根针”“逢直拐弯,遇路开花”“故事发展一条线,切忌离题生枝蔓”“顺笔倒笔并肩笔,一桩一桩叙周全”等。

戏曲是一种表演艺术,观众看戏不受文化程度的限制。戏曲文学剧本中的唱词和道白,既不能一味着意于辞藻华丽,晦涩深奥,又不能粗俗肤浅,而应该是通俗易懂,意深词浅,深入浅出,否则,就会出现戏谚“文大用不上,文小也不行”的情况。

戏曲具有含蓄美。一位剧作者曾经风趣地说:“戏者,细也。该细写的地方就得细。该细不细则无戏,不该细而细亦无戏。”

这话确实是经验之谈。戏曲艺术讲究含蓄,忌过露过直,一出戏如果写得过满过实,让人一览无余而不留余地,就容易导致一切圆满但却让人兴味索然,而终觉淡然无味。编剧艺术要给欣赏者提供广阔联想的余地,同时也要让表演者内心充实,台词要精练而深刻,同时具有丰富的潜在意向,要“言犹尽,意无穷;话已尽,味无穷”,要“弦外有音,言外有意”“意在笔中”“意不浅露,词不穷尽”。晚明文人张岱是个戏痴,他在其名文《彭天锡串戏》中这样感慨道:“余尝见一出好戏,恨不得法锦包裹,传之不朽。尝比之天上一夜好月,与得火候一杯好茶,只可供一刻受用,其实珍惜之不尽也。桓子野见山水佳处,辄呼‘奈何!奈何!’真有无可奈何者,口说不出。”

这话确实是经验之谈。戏曲艺术讲究含蓄,忌过露过直,一出戏如果写得过满过实,让人一览无余而不留余地,就容易导致一切圆满但却让人兴味索然,而终觉淡然无味。编剧艺术要给欣赏者提供广阔联想的余地,同时也要让表演者内心充实,台词要精练而深刻,同时具有丰富的潜在意向,要“言犹尽,意无穷;话已尽,味无穷”,要“弦外有音,言外有意”“意在笔中”“意不浅露,词不穷尽”。晚明文人张岱是个戏痴,他在其名文《彭天锡串戏》中这样感慨道:“余尝见一出好戏,恨不得法锦包裹,传之不朽。尝比之天上一夜好月,与得火候一杯好茶,只可供一刻受用,其实珍惜之不尽也。桓子野见山水佳处,辄呼‘奈何!奈何!’真有无可奈何者,口说不出。”

让张岱怅然的便是“言犹尽,意无穷;话已尽,味无穷”那不可言说的审美感受。

让张岱怅然的便是“言犹尽,意无穷;话已尽,味无穷”那不可言说的审美感受。

从喜剧样式反映悲剧,又以悲剧展示喜剧,可悲可笑相互交织,二者之间浑然一体,达到高度的融合,这就是“雨夹雪,风绞雪”所隐喻的意思。

戏曲演唱应遵守“情”“字”“声”三者结合的原则。唱腔不能让字音捆死,字音也不能为唱腔所破坏。字是根本,腔是表现形式,腔圆为情准。唱腔旋律与字音的操纵,两者要融洽相辅,才能收到字正腔圆的效果。观众看戏听戏享受的声韵美,要有“清晰的口齿,沉重的字,动人的声韵,醉人的音”,它强调的是腔生于字、因字就腔的演唱原则和美学要求。演唱中应把字唱真、唱正、唱准。这就是“腔生于字”的道理。如果字轻腔重,字为音所包,听来便有声无字,腔不达意;字柔腔刚,则不能控制抑扬顿挫,听来近乎吼喊,腔直无情。因而字宜重,腔宜轻,字宜刚,腔宜柔,这样轻重相间,刚柔相济,才合乎行腔规律。如同梅花体格,老嫩刚柔,错纵有致,方能曲尽其妙。同理的戏谚还有“真嗓唱得工,小嗓韵味丰,没有真嗓底,小嗓不显功”。

戏曲表演要求形似,又讲究神似,“形神兼备”“形美神真”是戏曲表演的最高境界。关于戏曲表演中的“形”与“神”的内在关系,夏天曾这样总结道:“大凡卓越的戏曲表演艺术家,他们认为只有抓住人物的内在特征,选择足以传神的外部动作,并加以美化、升华,才能使自己刻画的人物达到‘传神写照’的境地,所谓‘形’,就是指丰富多彩、变化无穷的表演程式,所谓‘神’,就是人物千差万别、无比丰富的内心世界。戏曲程式和技巧,都是为人物和主题服务的,离开了人物和主题,一切表演程式和技巧,都将失去意义,成为无生命的塑料花,如戏谚所贬斥的那样:‘眼大无神,庙里泥人’。因此,可以说,‘神’是‘亮相’的生命。相反,‘神不到,戏不妙’。”

戏谚“以形传神,演戏演人;要能传神,才是活人”说的也是这个道理。

戏谚“以形传神,演戏演人;要能传神,才是活人”说的也是这个道理。

我们常说“站有站相,坐有坐相”,这里所谓的“相”,就是指造型,站相和坐相是表现出一种美的站式和坐式姿态。它类同于舞蹈运动过程中瞬间动作的突然停顿,或者是电影中的特写镜头,将个体的精神状态与心理活动在一瞬间爆发出来。“在戏曲舞台上讲究‘站有站相,坐有坐相’,历来被视为艺术创作和欣赏的真谛。它既是戏曲与美学中的一个重要问题,也是一个最常见、最基本的问题,但往往又是容易被人忽视的问题。”

同理的戏谚还有“站如松,坐如钟,走如龙”。

同理的戏谚还有“站如松,坐如钟,走如龙”。