王国维在戏曲史论著《戏曲考原》中指出:“戏曲者,谓以歌舞演故事也。”

在《宋元戏曲史》里,王国维认为:“然后代之戏剧,必合言语、动作、歌唱,以演一故事,而后戏剧之意义始全。”

在《宋元戏曲史》里,王国维认为:“然后代之戏剧,必合言语、动作、歌唱,以演一故事,而后戏剧之意义始全。”

从以上王国维给戏曲所下的定义中可见,他所谓的戏曲与一般歌舞表演杂技、武术等表演艺术的区别就在于,其是以“演故事”(即具有故事情节)为主要标志的。

从以上王国维给戏曲所下的定义中可见,他所谓的戏曲与一般歌舞表演杂技、武术等表演艺术的区别就在于,其是以“演故事”(即具有故事情节)为主要标志的。

戏曲在“以歌舞演故事”的过程中,具有时空的灵活性、虚拟性、技艺性、情感性的特点。反映中国古代戏曲的这些特点,汉语形成了真假虚拟谚、时空写意谚、多少辩证谚、寓理于情谚。

戏曲通过演员的表演来展现社会生活中的矛盾冲突,虽然有现实的因素,但并不直接模拟生活的本来样貌和自然状态。“它不能用写实的和模拟的手法表现,而必须充分运用非写实的和虚拟的手法,使舞台上的人物和行动明显地与实际人生拉开距离。”

中国的戏曲艺术与欧洲传统话剧和现代抽象艺术均有所不同。欧洲传统话剧追求的是真实幻景,现代抽象艺术则完全摆脱了生活的自然形态,将生活抽象化和艺术化,而中国的戏曲艺术却是处于一种似与不似、像与不像之间的模糊状态。汉语歇后语有“优孟衣冠——假装”,喻戏曲艺人、演员登场演戏假扮古人或模仿他人。正如明代王骥德在《曲律》中说:“剧戏之道,出之贵实,用之贵虚。《明珠》《浣纱》《红拂》《玉合》,以实而用实者也。《还魂》、‘二梦’以虚而用实者也。以实而用实也易,以虚而用实也难。”

中国的戏曲艺术与欧洲传统话剧和现代抽象艺术均有所不同。欧洲传统话剧追求的是真实幻景,现代抽象艺术则完全摆脱了生活的自然形态,将生活抽象化和艺术化,而中国的戏曲艺术却是处于一种似与不似、像与不像之间的模糊状态。汉语歇后语有“优孟衣冠——假装”,喻戏曲艺人、演员登场演戏假扮古人或模仿他人。正如明代王骥德在《曲律》中说:“剧戏之道,出之贵实,用之贵虚。《明珠》《浣纱》《红拂》《玉合》,以实而用实者也。《还魂》、‘二梦’以虚而用实者也。以实而用实也易,以虚而用实也难。”

所以,“不像不成戏,太像不成艺,又像又不像,足戏又是艺”是戏理的真谛。体现中国戏曲戏理的这一特性,汉语中产生了“假戏真做,真事假演”“不能不像,不能真像”“真以别于假而真,假以别于真而假”“扮戏不像,不如不唱”“不以为戏,而以为真”“装龙像龙,扮虎像虎”“装许(那)科,做许骸”“不是作如是,非真在认真,能传言外意,洞晓个中情”“擅假生者死,俨然死者生”“戏不离技,技不离戏”“神龙现首不现尾”“内在真实外表虚,行要真实动要虚,起要真实落要虚,对己真实对人虚”“戏字半边虚”等真假虚拟谚。

所以,“不像不成戏,太像不成艺,又像又不像,足戏又是艺”是戏理的真谛。体现中国戏曲戏理的这一特性,汉语中产生了“假戏真做,真事假演”“不能不像,不能真像”“真以别于假而真,假以别于真而假”“扮戏不像,不如不唱”“不以为戏,而以为真”“装龙像龙,扮虎像虎”“装许(那)科,做许骸”“不是作如是,非真在认真,能传言外意,洞晓个中情”“擅假生者死,俨然死者生”“戏不离技,技不离戏”“神龙现首不现尾”“内在真实外表虚,行要真实动要虚,起要真实落要虚,对己真实对人虚”“戏字半边虚”等真假虚拟谚。

戏剧艺术来源于生活,物质活动是一切艺术活动的基础,但艺术真实不等同于生活真实,而是剪裁美化后的真实生活。“在戏曲舞台上,虚拟表演主要是动作表演。演员富于虚拟性的动作,可以暗示出各种各样并未直观呈现的事物。舞台上本无花,一个优美的‘卧鱼’嗅花动作,花便似乎存在了;舞台上本无门,一组开门关门的动作,门便似乎存在了;舞台上本无楼,提起衣裙抬脚踏上几步,楼便似乎存在了。手执一根马鞭,便虚拟了身下的骏马;身旁的四名军士,便虚拟了麾下的十万精兵。”

如《打渔杀家》中,滔滔江水和一叶渔舟,全是由萧恩父女摇桨、掌舵、撒网、收网等一系列动作来间接呈现的。《春草闯堂》“换轿进府”中,也是由演员用身段虚拟出抬轿子的情形,并用抽步、趋步、蹑步、矫步等不停变化的步法生动地演绎出了一路坎坷的种种情境。“由于演员演得精彩,所以舞台上虽然没有坡、沟、路、滩,但在观众的想象中,山高、坡陡、沟深、滩险等情境却历历在目。”

如《打渔杀家》中,滔滔江水和一叶渔舟,全是由萧恩父女摇桨、掌舵、撒网、收网等一系列动作来间接呈现的。《春草闯堂》“换轿进府”中,也是由演员用身段虚拟出抬轿子的情形,并用抽步、趋步、蹑步、矫步等不停变化的步法生动地演绎出了一路坎坷的种种情境。“由于演员演得精彩,所以舞台上虽然没有坡、沟、路、滩,但在观众的想象中,山高、坡陡、沟深、滩险等情境却历历在目。”

反映“假戏真做,真事假演”戏理的戏谚还有许多,主要有:“真是生活,假是艺术;真起于假,假依于真”“非假不真,非假不美;心中有数,以假为真”“明知是假,偏做真看;真见到真,反而觉假”“假戏真做,信假为真;演员信不过,观众通不过”“基础于真,提炼为假;假如真假,必然害真”“真中见假,假中见真;真真假假,真假难分”“有真有假,有虚有实;半真半假,真假结合”“似与不似,若隐若现”“情虽是假,感却要真”“以假求真,信假为真”等。

不管是剧作家、演出者,还是观剧者,通过形神表演来驾驭戏剧的情理与意象,以求取戏剧艺术的虚实效果。演员表演时,一方面要符合角色感,要“假戏真做”;另一方面又要把握住“戏贵真实,但不必果真”的尺度。“不能不像,不能真像”既是艺人们经验的总结,又是艺人们在长期舞台实践体验中总结出的艺术理念。

同理的戏谚还有:“假作真时真亦假,真亦假时假亦真”“贵在似与不似之间,妙在真真假假之间”“只能逼真,不能全真”“会心山水真如画,妙手丹青画似真”“身段宜修短肥瘦,做功宜代假为真”“说张三要像张三,难通融于李四”“不能不像,不能太像”“不像不成戏,真像不成艺;悟得情和理,是戏又是艺”“不像不成戏,太像不成艺;又像又不像,是戏又是艺”等。

戏贵乎真实,但不必果真。舞台艺术的真实绝不等同于生活的真实,生活有生活的尺寸,舞台有舞台的标准,两者不能混淆。“台上的戏,要半真半假,有实有虚,不能全真全实,全真全实就不是艺术了。”

戏曲艺术美是对生活真实的艺术加工,是在现实美基础上的提炼与创造,从而达到真与假、虚与实相统一的艺术效果。类似说法还有“以虚带实,以实衬虚;有虚有实,虚实结合”。传统的戏曲表演经常采用虚拟动作:比如戏曲中骑马的动作,马是虚的,马鞭是实的,演员挥动马鞭就表示在策马驰骋;再比如舞台上的划船,船和水是虚的,船桨是实的,演员挥动船桨就意味着荡舟前行。

戏曲艺术美是对生活真实的艺术加工,是在现实美基础上的提炼与创造,从而达到真与假、虚与实相统一的艺术效果。类似说法还有“以虚带实,以实衬虚;有虚有实,虚实结合”。传统的戏曲表演经常采用虚拟动作:比如戏曲中骑马的动作,马是虚的,马鞭是实的,演员挥动马鞭就表示在策马驰骋;再比如舞台上的划船,船和水是虚的,船桨是实的,演员挥动船桨就意味着荡舟前行。

古今戏剧的艺术魅力就来源于舞台情境与现实生活若有似无的关联性。普通观众在观看戏剧的过程中能体味到真实的生活感受;反之,生活中又处处充满了戏剧性,让人无可奈何。

尽管舞台与生活虚实相生,但戏谚也有“扮戏不像,不如不唱”这样的说法,强调人物的扮相必须符合历史真实、社会真实,脱离于此的形象,即使演技再高超,也难以达到理想的演出效果。如表演时迁的演员若是武松的扮相,就也不成戏了。与“扮戏不像,不如不唱”同理的戏谚还有:“像不像,三分样”“逼真逼肖,方能造妙”“客观逼真,主观认真”“不实当作实,非真认为真”等。

要想骗过别人,先要骗过自己。演戏也是如此,想演好戏剧,演员就要先入戏,扮演哪个角色,自己就是哪个角色。只有这样,才能让观众信以为真,有“看戏”之感。这就对演员提出了高要求,演员只有把演戏当成真事,才能真正把戏演活。如喂鸡和做针线,不能仅仅局限于模仿日常生活中喂鸡和做针线的行为,更要体现出心理模仿,只有合情合理,才具有美的效果。这就是要“不以为戏,而以为真”。

如京剧《拾玉镯》的表演就是很好的例子。剧中主角孙玉姣是小家碧玉,常常在家操持家事。演员在舞台上,需要用复杂的身段来表演她的两段日常劳作,这就是喂鸡和做针线。这两段劳作,对于有过相同经历的观众而言,本是最简单不过的,并不具有丝毫表演性,但一位优秀的京剧演员,完全可以将它演得充满情趣。这段表演首先是虚拟化的,因为在舞台上,并不存在所要喂的鸡,也不存在用于喂鸡的鸡食;在她做针线时,手上也不存在真的针和线。精于此剧表演的演员都知道,“她”必须通过表演,让观众仿佛看到舞台上实际上并不存在的鸡、鸡食、针线,所以“她”的表演,在一定程度上要做出与生活中的喂鸡和做针线有某些近似之处的动作来。“不以为戏,而以为真”反映的就是演戏的这一戏理。

这句是指装扮什么像什么。《金瓶梅词话》第三十五回:“这等唱一万个也不算。你装龙似龙,装虎似虎,下边搽画装扮起来,相个旦儿的模样才好。”

《麟儿报》第二回:“俗语说得好,装龙像龙,学虎似虎。我今做了官,你们俱要依我行事,叫打就打,不可违我法令。若装得不像,就不好看了。”

《麟儿报》第二回:“俗语说得好,装龙像龙,学虎似虎。我今做了官,你们俱要依我行事,叫打就打,不可违我法令。若装得不像,就不好看了。”

岳啸《武当山传奇》第八回:“这里是豪绅富人饮宴之地,自己应该装龙像龙,扮虎赛虎,不能露了马脚。”

岳啸《武当山传奇》第八回:“这里是豪绅富人饮宴之地,自己应该装龙像龙,扮虎赛虎,不能露了马脚。”

在戏曲艺术中,扮演尽心尽力,扮什么像什么方能感动观众,赢得满堂彩。“装龙像龙,扮虎像虎”就是对戏曲表演这种高妙境界的客观描述。如京剧演员金少山,身材高大,因其扮演的霸王项羽与角色高大魁梧的外在形象极其相像,故有“金霸王”的美誉。

在戏曲艺术中,扮演尽心尽力,扮什么像什么方能感动观众,赢得满堂彩。“装龙像龙,扮虎像虎”就是对戏曲表演这种高妙境界的客观描述。如京剧演员金少山,身材高大,因其扮演的霸王项羽与角色高大魁梧的外在形象极其相像,故有“金霸王”的美誉。

其次,想使角色在台上立得住,就要不断揣摩角色的身份、心理,使自己在台上的一举一动与角色相符合。被誉为“活赵云”的戏曲名家杨小楼,就是领悟到了这一艺术真谛。在《长坂坡》一出戏中,杨小楼将观众心目中赵云应有的风采表露无遗。与“装龙像龙,扮虎像虎”同理的谚语还有:“装龙知龙,扮虎知虎”“唱啥像啥,做啥是啥”“装个舅子,像个舅子”“装得像,胜似唱”等。

旧时梨园戏还有“装许(那)科,做许骸”的戏谚。科即“科步”,即形体表演,戏曲在其发展过程中形成了十八科步的基本表演程式。“装许(那)科,做许骸”,意思是演员在舞台上的形体表演即动作和身段要做到准和美,同时要把角色的“态”即角色的神态和内在风韵都表现出来,也就是要求演员做到外表形态逼真,内心真情洋溢,达到内外统一与和谐。

“不是作如是,非真在认真”是说演员在台上要假戏真做,相信自己(角色)是真的,才能演得像,演得活;“能传言外意”是说演员要充分发挥创造性,在表演中能够挖掘出人物的潜台词;而演员只有“洞晓个中情”,正确理解并吃透剧本和人物,才能做到这一点。

这句是说演员深入剧本和角色,在表演时使自己扮演的角色鲜活而真实,俨然复生一般。

这是演戏技法的戏谚。相关的戏谚还有:“艺中有技,技中有艺”“是艺必有技,光技不算艺;技为艺所用,用技不显技”等。

该谚以比喻的修辞手法形象地说明戏曲虚拟性的特质。戏曲的虚拟,并不是对具体事物依葫芦画瓢式的简单比画和模仿,而是通过抓住具体事物的某一重要或典型的细节特征,采用想象、夸张、省略和装饰等艺术手法来表现。川剧老艺人刘成基对此曾做过深刻的比喻,他说:“演戏的动作如画上的墨龙,有的身体在云雾里,有的显露出来;东鳞西爪,连起来就看出龙的全貌。”这儿的“吞云吐雾”的“虚”与“龙背”“龙爪”的“实”交相辉映,相得益彰。虚处有了观众的丰富联想,墨龙神采飞动,气韵非凡,比拘泥于全部实在的描画更为逼真传神。“神龙现首不现尾”的“点睛”之法,与传统戏曲表现艺术的虚拟手法有异曲同工之妙。

与此相关的谚语还有:“真境逼,神境生,虚境美,意境深”“以实而用实也易,以虚而用实也难”等。

戏曲演员在台上的表演动作应掌握“内实外虚”。“内实”是指内在感情,“外虚”是指虚拟动作。也就是说,演员在做虚拟动作时,自己要有强烈的真实感。要让观众看着像是真实的,演员自己的所作所为首先就要有真情实感。

“戏”字的繁体为“戲”,左半为“虚”字。这句是指戏中演的事情有一半是编造的。裴斐《戏班子断案》之六曰:“我说呀,戏字半边虚,咱们就真真假假把今天这件事编一出野台子戏吧。”

对于戏剧时空的概念,中西方有不同的理解。西方戏剧中,空间是独立于人之外的“虚空”,不管剧中人是否在场上,场上的空间都是客观存在的,如果没有换景,空间也就无法转换。在西方戏剧中,人与空间的关系是制约与被制约的关系,人在空间面前始终是被动的,他的一切行动都必须接受空间的制约,剧中人的一言一行都必须在其活动环境中找到根据。因此,西方剧作家笔下的戏剧,其每一幕或每一场的前面大多会清楚地标示出剧情展开的地点,而这一地点即为剧情展开的真实空间。

中国古代戏曲中的空间不是独立于人之外的“虚空”,而是一种“写意时空”,它是与人的创造活动密切相关的生命境界。戏曲的剧情空间不是依靠物——布景来限定、点明,而是依靠人——演员的动作来创造的。戏曲表演中,演员没有上场之前,舞台空间是抽象的,即使台上设有一桌二椅,那也只是供演员表演的一块地盘而已,而并非具体的剧情空间,真正的剧情空间要通过演员的表演来传达或实现。

与这种写意时空相对应,汉语中反映中国传统戏曲表演时空写意、自由特点的时空写意谚有:“顷刻驰骋千里之外,古今事业一宵中”“八尺场地,容纳世界”“看山如山在,看水如水流”“一桌一椅一世界,方寸之间见天地”“开口是黄口小儿,终场是白发老翁”等。

这一戏谚是用象征性的表现手法对戏曲演出的这种时空写意的艺术特性做了精辟的归纳。

在戏曲舞台上,人在空间面前始终是主动的,人始终是舞台的核心。他(她)与空间的关系是支配与被支配、创造与被创造、运用与被运用的关系。剧情空间依托于演员的表演而存在,它的转换不是依赖于换景,而是始终随着演员的表演进程而转换。越关山、闯险滩、穿大街、过小巷,都是演员在动态表演中呈现出来的。戏曲的这种剧情空间既不是单一的,也不是固定的。戏曲不仅通过演员的上下场频频地转换剧情的地点和空间,就是在同一场,剧情空间也是可以随着演员的表演而不断转换的。京剧《武家坡》的主人公薛仁贵上场时唱的是“马离了西凉界”,在台上唱了一段“西皮原板”,很快就唱到“柳林下拴战马武家坡外”,这一唱,他已经从西凉回到了千里之遥的老家。戏谚“顷刻驰骋千里之外,古今事业一宵中”说的就是戏曲的这一时空写意的特点。

戏演得再逼真,也终究是假象,无论台上多动情,散场后也是人走茶凉。用戏剧性的艺术手法创造出的角色,与现实人生隔着遥远的距离。戏谚“八尺场地,容纳世界”反映的是戏曲虚拟为主、虚实相生的表演特点。戏曲舞台可以“生天生地生鬼生神,极人物之万途,攒古今之千变,一勾栏之上,几色目之中……恍然如见千秋之人,发梦中之事”

。人间、阴间、仙境或梦境依据剧情的流动和心理时空逻辑可同时展开。

。人间、阴间、仙境或梦境依据剧情的流动和心理时空逻辑可同时展开。

“看山如山在,看水如水流”义同“八尺场地,容纳世界”,但是说得更加具体,更加形象。戏曲舞台上的场景大多为虚景,并不是真实存在的,这就要求戏曲演员要有更为强烈和坚定的信念,并通过表演将这种信念带给观众,使观众能够身临其境,相信舞台上的山山水水等情景都是真实存在的。如《琵琶记》第二十五出“祝发买葬”,先写赵五娘忍痛剪下自己的秀发,紧接着“将去货卖”,她“穿长街,抹短巷”,沿途叫卖。同一场中多次转换剧情空间,起先是赵五娘的住所,然后是长街短巷、前街后街。又如《精忠旗》第十折“奸相忿捷”写奸相秦桧率夫人及众姬妾、随从到西湖春游。秦桧一行坐轿行进,他仅仅念完四句诗,即从秦府到了西湖岸边,然后上船,在船上摆酒宴。秦桧等饱览西湖“十里湖山”,放怀畅饮。正在兴头上,探子来报:“岳元帅大败金兵,如今又杀过郦城去了。”秦桧闻讯,又气又恼。他命令撤下筵席,住了鼓乐,游船靠岸,起轿回府。这里剧中人未曾下场,但事件的地点却随着人物的行动而频频转换。

空间转换在演出中是非常常见的。有时空间转换有比较大的跨度,而中间只做简短的过渡,比如:千里之路走一个圆场就结束了。“边关与京城,塞北与江南,相隔千里之遥,但在舞台上由演员走几遍圆场便可到达。譬如《救风尘》中赵盼儿由汴梁前往郑州,中间只唱过两段曲词。又如《穆柯寨》,杨延昭的营地在长城附近的三关,而穆桂英的穆柯寨地处山东,两地相距甚远,然而剧中人物往来于两地之间,仅需要一两分钟的‘圆场’。有时空间转换则采取渐变的形式,由演员的连续动作逐步完成。如《林冲夜奔》一戏,表现林冲被逼无奈,手刃仇人后投奔梁山;从沧州到黄河口,剧中的空间与演员的表演相联系,随时都在变化之中。”

再比如越剧《梁山伯与祝英台》中的“十八相送”是戏曲表演场景转换的经典。从梁山伯为祝英台送行,唱“愚兄二人出门”开始,祝英台接唱“出了城,过了关,但只见山上的樵夫把柴担……”然后就是场景不断地变换:他们“过了一山又一山,前面到了凤凰山”,路过“青青荷叶清水塘”“前面到了一条河”“眼前一条独木桥”“过了河滩又一庄”“眼前原有一口井”“离了井,又一堂,前面到了观音堂”,最后是“十八里相送到长亭”。在这场戏中,随着演员的唱段,人物活动的场景经历了十多次自由灵活的变换。

再比如越剧《梁山伯与祝英台》中的“十八相送”是戏曲表演场景转换的经典。从梁山伯为祝英台送行,唱“愚兄二人出门”开始,祝英台接唱“出了城,过了关,但只见山上的樵夫把柴担……”然后就是场景不断地变换:他们“过了一山又一山,前面到了凤凰山”,路过“青青荷叶清水塘”“前面到了一条河”“眼前一条独木桥”“过了河滩又一庄”“眼前原有一口井”“离了井,又一堂,前面到了观音堂”,最后是“十八里相送到长亭”。在这场戏中,随着演员的唱段,人物活动的场景经历了十多次自由灵活的变换。

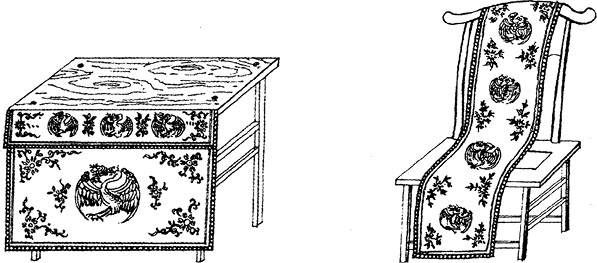

图1-1 “一桌一椅”之桌及桌围,“一桌二椅”之椅及椅帔

“我国古代戏曲对待舞台表演的时间限制,不是像西方戏剧那样被动地适应,而是主动地超越。戏曲作家把演员表演的时间和剧情衍生的时间区分开来,表演的时间虽然只有几小时,所表演的生活事件的时间跨度却可以是数十年。”

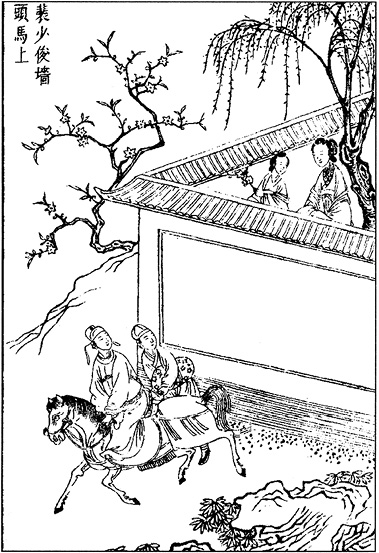

戏曲舞台上,剧中故事情节进展的时间与客观时间并不同步,可以根据艺术表现的需要确立自身的特殊节奏,或疾,或徐,或加以压缩,或加以延长。有时,较长的剧情时间被压缩成较短的客观时间。演出时舞台上的几分钟,常常便相当于剧情发展的几小时、几天,甚至几十天。例如《文昭关》中伍子胥心急如焚,夜不能寐,几段精彩的唱段过后,客观上最多为三十分钟,可按剧情已挨过了整整一夜。又如《失街亭》,舞台表演探马“三报”,十分紧凑,将“三报”之间所需的较长时间一带而过。而《南柯记》《梁山伯与祝英台》《西厢记》《西游记》《赵氏孤儿》《窦娥冤》《梧桐雨》《墙头马上》《秋胡戏妻》等戏曲表达的内容均是时间跨度为数年乃至数十年的生活事件。“开口是黄口小儿,终场是白发老翁”说的就是戏文在时间跨度上的这种写意性和虚拟性。

戏曲舞台上,剧中故事情节进展的时间与客观时间并不同步,可以根据艺术表现的需要确立自身的特殊节奏,或疾,或徐,或加以压缩,或加以延长。有时,较长的剧情时间被压缩成较短的客观时间。演出时舞台上的几分钟,常常便相当于剧情发展的几小时、几天,甚至几十天。例如《文昭关》中伍子胥心急如焚,夜不能寐,几段精彩的唱段过后,客观上最多为三十分钟,可按剧情已挨过了整整一夜。又如《失街亭》,舞台表演探马“三报”,十分紧凑,将“三报”之间所需的较长时间一带而过。而《南柯记》《梁山伯与祝英台》《西厢记》《西游记》《赵氏孤儿》《窦娥冤》《梧桐雨》《墙头马上》《秋胡戏妻》等戏曲表达的内容均是时间跨度为数年乃至数十年的生活事件。“开口是黄口小儿,终场是白发老翁”说的就是戏文在时间跨度上的这种写意性和虚拟性。

演戏动作不在多,而在于精,在于传神。古人论画说:“化千万笔为三五笔。”即是要求以最简练的笔触表现出最丰富最深刻的意境。演剧亦然。反映中国传统戏曲表演多少辩证关系的戏谚有:“多不如少,少不如好”“好拳不在花样巧,风流不在着衣多”“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝”“嫩绿枝头红一点,动人春色不需多”“七分让人看,三分让人想”“三分唱,七分打”“话说三遍淡如水,动作三遍臭如尿”“增之一分则太长,减之一分则太短”等。

这句说的是戏曲表演应以少胜多,以小见大,以一当十,以约求丰。类似说法还有“五人能当千军万马”。日月灯,云霞帐,风雷鼓板,天地间一场大戏;汤武净,文武生,桓文丑末,古今人俱是角色。谚语“五人能当千军万马”形容极少数的人就可以表征雄壮的队伍或浩大的声势。

中国戏曲在讲故事的方式上,常常以虚拟实、以简代繁,它一般通过以神传真、以少胜多的手法来重现生活场景。因此,演员在表演过程中要充分地掌握舞台的空间和时间,在方寸之间演绎出生活中的丰富内容。在戏曲的舞台上,借助于演员的表演,八九个人就可替代千军万马,四五步就可以替代跋山涉水,坐轿而没轿,骑马本无马,一个圆场即千里路程,三步之遥却是一唱三叹,这些表演也体现出戏曲表演中具有的高度程式化的特点。

图1-2 《墙头马上》(来源:明崇祯六年[1633]刊《古今名剧合选》)

与“五人能当千军万马”语义相同的谚语还有:“两三人可表千军万马,六七步已过海角天涯”“七角戏子排万兵”等。

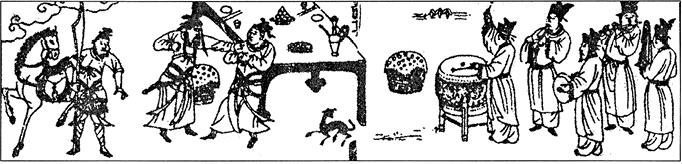

图1-3 《单刀会》(来源:元至治虞氏刻本《三国志平话》)

人的美丽不只在于外表,更体现于心灵、素养等内在方面。“好拳不在花样巧,风流不在着衣多”说的是戏曲表演忌花拳绣腿,而要注重内功和自身技能的训练与提升。

袁枚在“扬州八怪”之一李方膺的画作《梅》上题诗曰:“写梅未必合时宜,莫怪花前落墨迟。触目横斜千万朵,赏心只有两三枝。”借用此诗诗句,戏谚“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝”说的是戏曲表演的理想意境。

戏曲演员在整场戏中,要突出体现主题思想和人物性格特征,应从“两三枝”中来反映“千万朵”,运用一点“红”般的表演手段,来达到满园动人春色的演出目的。

这句说的是戏要做足,但不可做尽。著名戏剧理论家欧阳予倩曾经精辟地指出:“演戏要‘做足’,但不可‘做尽’,即戏演得要到家、地道、含蓄、有余味,但不要死乞白赖。”

与“七分让人看,三分让人想”同理的戏谚还有:“多则生厌,厌则生烦;做忌数见,叠见生厌”等。

“打”是指打击乐。表面看来,这则戏谚过分夸大了打击乐的作用。但是,从某种意义上说,戏曲表演艺术中的唱、念、做、打都离不开它的配合。因此,打击乐在戏曲艺术中因具有独特的表现功能而占有很重要的地位,也由此而受到人们的关注和重视。

戏曲艺术虽然有大量丰富多彩的各种不同的程式动作,有千招万式的功夫,但招数虽多,却不可乱作一团。动而不做,动有节度,该繁则繁,该简则简,该多则多,该少则少,凡出一手,必有其因,凡出一脚,必有其故,一举一动目的性很强,要使观众能够一目了然地理解角色的思想感情。

同理的戏谚还有:“贵在活,忌在拙”“贵自然,忌做作”“贵精练,忌烦琐”等。

戏曲艺术讲究含蓄。“含蓄”就是有深度,有蕴藉,有节制,不过火,不一览无余,即以含蓄、沉潜见长,能给观众以思索、回味的余地和空白。“增之一分则太长,减之一分则太短”说的就是这个道理。

同理的戏谚还有:“讲究分寸,留有余地”“宁少不多,宁温不过”“宁可稍温,不可过火”“不火不温,炉火纯青”“多一分则过,少一分不足”“有戏则长,无戏则短”等。

台上千般艺,尽在情理中。戏曲表演既要突出人物之“情”,又要合乎生活之“理”,寓理于情,以理制情。

反映中国传统戏曲寓理于情特点的戏谚有:“戏无情不感人,戏无理不服人,戏无技不惊人”“有情没理戏演歪,有理没情戏演干”“形似将跨门,神似才到家”“演员不动心,观众不动情”“以腔带情,声情并茂”“忙中抒以情,乱中寓以美”“淡中见浓,平中有奇”等。

“吃的菜和米,演的情和理”“唱戏是唱情,做戏靠传神”。戏曲表演的基本出发点是寓情于戏,寓理于情。“戏无情不感人,戏无理不服人,戏无技不惊人”阐述的是戏曲的艺术真实与生活真实的关系。也作“戏无情,不动人;戏无理,不服人;戏无技,不惊人”。

一出好的戏剧,既要符合人情事理,又要符合戏剧创造的规律。无论是何种艺术形式,都是为表情达意服务的,这也是中国的传统美学思想。但是“文胜质则史,质胜文则野”,毫无节制的感情宣泄,就使唱曲成为咆哮,美感也就荡然无存了。因此,理想的戏剧表现形式是将情与理相结合,达到水乳交融状态。反映在演员身上,就是在台上既能真情流露,又能沉着冷静地意识到自己是在演戏。

《西厢记》《窦娥冤》《牡丹亭》等这些剧作之所以广为流传,就在于这些作品以其文辞之优美、形象之鲜明、情感之真挚而打动人心并著称于世,因而体现出强大的历史穿透力和旺盛的美学生命力。

戏曲艺术也十分重视真实性、艺术性,要求内心与外形一致,形式与内容统一,因而才有“形似将跨门,神似才到家”戏谚的产生。谚语“形三劲六,心意八,无形者十”也表现了中国戏曲的美学观点,即强调戏曲表演要神形兼备,形似为下,神似为上。此戏谚体现了中国戏曲艺术美的抒情性特征。

“演员不动心,观众不动情”也作“演员不动情,观众不共鸣”,指戏曲表演中,只有演员自己动心动情了,才能将这种情绪和体验传递给观众,使观众随之动心动情。相关的戏谚还有“戏无情不动人,戏无理不服人”。

这句说的是戏曲演唱要寓情于声,以声传情,腔随情感转,字领腔儿行。著名表演艺术家张鸣琴通过与京剧、川剧等剧种的同行们学习交流,借鉴了京剧的“啃”音唱法,即在演唱时用下颚控制节奏,使音色有棱有角而富有弹性。演唱时,她以情代声,以声助情,追求丰富的表现力,又潜心研究了前辈们的演唱风格,汲取了激昂甘润、委婉圆甜之美的长处,并借鉴了民歌的演唱方法,很好地同自己的演唱风格融为一体,形成了自己独特的鸣琴腔,深受观众喜爱。

如果为了表现剧中人过度喜悦、紧张或忙乱的思想情绪,需用复杂的舞台调度和一系列快速的表演动作时,演员必须要做到忙而不乱。在“忙”和“乱”中,不能忘记对人物感情的抒发和给观众以美的艺术享受。同理的戏谚还有:“粗中有细,细中有粗”“细中显真,美中传情”“正中有草,草中有正”等。

淡与浓,浅与深,平与奇,等等,都是相互对立的因素。这些对立的因素,往往共存一体,相辅相成——浓后显淡,巧尽现拙,在戏曲表演艺术中不乏淡中见浓、浅中寓深、平中有奇的精湛技艺。