下载掌阅APP,畅读海量书库

立即打开

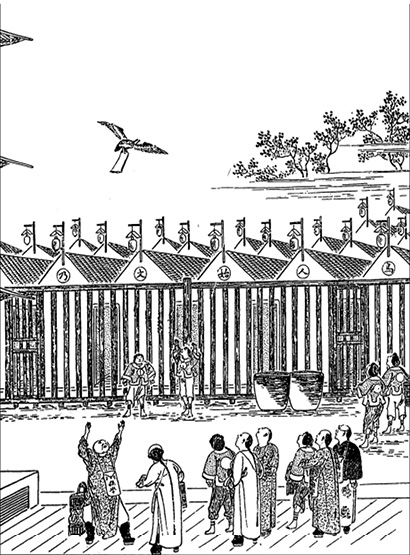

科举制度的建立,是中国封建社会选官制度的重大变革。它取代了汉朝的察举制以及魏晋时期的九品中正制,采取公开考试、公平竞争、择优录取的方式选拔人才。

封建社会科举考试制度通常被称为“抡才大典”。抡才,即选拔人才之意。唐代刘禹锡《史公神道碑》:“元和中,太尉愬为魏帅,下令抡才于辕门。”《旧唐书·刘乃传》:“今夫文部,既始之以抡材,终之以授位。”宋代叶绍翁《四朝闻见录·赵忠定抡才》:“此先公抡才报国之一端也。”明代陈汝元《金莲记·射策》:“惟改柱张弦,抡才访道。”清代钱谦益《祭赵端肃公文》:“今我衔命,抡材于浙。”从605年科举制正式确立,到1905年9月2日正式废除,科举制度延续了1300年。在这长达1300年的历史进程中,曾产生出700多名状元,近11万名进士,数百万名举人。隋唐以后,几乎每一位知识分子都曾走上考场,与科举考试结下了不解之缘,从未参加过科举考试的读书人只是少数。

作为朝廷选贤任能的重要途径,科举考试“由唐迄清绵历了一千年以上的长时期。中间递有改革,递有演变,积聚了不知多少人的聪明智力,在历史进程中逐渐发展,这绝不是偶然的”

。在逾千年的科考历程中,科举考试形成了相当完备的考试规则和考试法典。不同的朝代有不同的考试科目、考试时间和考试方法,命题、评卷、录取有繁杂而严密的程序和要求,针对作弊行为也有一套严格的惩罚办法和条例。

。在逾千年的科考历程中,科举考试形成了相当完备的考试规则和考试法典。不同的朝代有不同的考试科目、考试时间和考试方法,命题、评卷、录取有繁杂而严密的程序和要求,针对作弊行为也有一套严格的惩罚办法和条例。

汉语关涉科举考试的俗谚和成语是科举考试文化的缩影和烙印,为我们认识和了解科举考试提供了形象、直观的文化镜像。