一场信息科技革命正在发生,而中国正处于这场革命的核心。

听起来很熟悉吧?

就像我们近代的这一场数字科技革命一样,世界上第一次信息技术革命也是由那些加快了信息交换速度的发明所引发的。然而,不同于计算机和互联网影响了全世界的人们,世界上第一次信息技术革命却仅仅发生在了一个国家——中国。这里便是纸张最初被制造出来的地方,也是木版印刷术诞生的地方。而明矾也在其中作出了虽不大却很重要的贡献。

迄今为止发现的最古老的纸张碎片来自大约公元前150年的中国墓葬,令人惊讶的是,即便是在这么早期的纸张上仍保留了一些混乱的墨迹。所以,我们很清楚当年那些先驱者也面临着一个至今仍困扰着造纸者的问题:如何制造出一种既坚固又平滑、足以书写,又足够多孔以让墨水干燥,但又不至于多孔到让墨水晕开的纸面材料。

世界上最早的纸张是将大麻、树皮甚至旧破布等材料中的纤维分解,加水,压平纸浆,然后再使其干燥后制成的。

通过这一制作过程所生产出来的纸面要比天然树皮、纸莎草、竹子或之前使用的任何其他天然材料造出来的更为坚固和平滑。随后,通过一种称为“施胶”的过程,产品得到进一步的提升,所谓“施胶”指的是纸张被拉紧并用淀粉擦拭。施胶可以使得纸张更坚固、更平滑,吸水性也会降低——现在任何涂写在纸上的墨水都能做到在其表面干燥而不会晕开了。由此一来,到了3世纪,纸张在中国已经得到了广泛的使用。

通过这一制作过程所生产出来的纸面要比天然树皮、纸莎草、竹子或之前使用的任何其他天然材料造出来的更为坚固和平滑。随后,通过一种称为“施胶”的过程,产品得到进一步的提升,所谓“施胶”指的是纸张被拉紧并用淀粉擦拭。施胶可以使得纸张更坚固、更平滑,吸水性也会降低——现在任何涂写在纸上的墨水都能做到在其表面干燥而不会晕开了。由此一来,到了3世纪,纸张在中国已经得到了广泛的使用。

中国各地的造纸中心当时纷纷尝试着不同的工艺,使用了多种不同的原料,最终,中国东南部泾县所产的宣纸脱颖而出,成为最佳之选。宣纸的制作过程包括将稻米、竹子和桑树、榆树的树皮制成纸浆,这一过程据说可能包含了上百个步骤。宣纸极为坚韧,书写清晰,且存放不易变质。因此,留存至今的早期中国纸张大多为宣纸也就不足为奇了。

然而,即使在宣纸中,也分为三个质量等级,其中最高等级的纸张被称为熟宣,制作它需要再次施胶——而这一次使用的材料正是明矾。这种额外的施胶工艺可以让纸张表面极为柔韧,同时又异常坚固,几乎达到了防水的效果。这种用明矾施胶的高等级熟宣纸的卓越强度是至关重要的,因为它让中国得以充分利用其信息技术革命中的第二项突破性发明——木版印刷。

直到8世纪,世界上的每一份文件及其副本都是人们手工费力抄写的。这当然严重限制了文件及其副本的制作数量,同时也导致副本中错误百出。8世纪木版印刷术的发明则改变了一切。现在,大量的副本可以由一个原件快速、廉价且准确地制作出来,随之而来的变化与20世纪各大机构安装第一台打印机时相同——纸张的需求激增。

然而,木版印刷也存在一个问题。那就是为了达到必要的文字清晰度,坚硬的木版必须反复且极其用力地压在纸张上,这使得纸张承受的磨损远比手写时要大得多。大多数等级的纸张根本无法承受这种处理——它们只会磨损并破裂开来。熟宣则具备必要的强度,能够经受住木版印刷的考验,因此,当时世界上最大规模的知识传播(尽管仅限于中国境内)只有通过使用明矾施胶的纸张才得以实现。

其所带来的影响是巨大的。木版印刷所带来的文本复制使知识得以在全国范围内传播,就像互联网让知识在全球传播一样。中国的各个学术中心很快就被木版印刷的文献所淹没——从宗教典籍、历书到数学表、年鉴和词典,应有尽有。甚至还有关于婚礼和葬礼礼仪的指南。随着信息量的增长,管理者试图通过建立分类系统来在混乱中建立秩序。8世纪时,相当于我们今天域名后缀(如.org、.edu、.com、.gov等)的是用颜色区分纸张——法律文件用白纸,政府事务用黄纸,宗教通信用蓝纸,以此类推。

印刷材料在坚固的明矾纸上得以广泛传播,由此中国的识字率大为提高,使得国家能够利用更多人口的智慧,这在以前是不可能的。中国政府可以组织全国性的科举考试,来自不同背景的年轻人(是的,只有男性)可以通过考试获得政府职位,考试方式与今天类似——考官在阅卷时不得知晓考生的身份,最终成绩由两位独立阅卷的考官共同决定。这在当时远远领先欧洲,当时欧洲的学习仅限于少数僧侣和神职人员,手抄在羊皮纸上的书籍极为罕见,以至于它们会被锁在图书馆的书架上。欧洲直到19世纪才出现公务员的公开考试!难怪中国在如此长的时间里一直是世界上最先进、最繁荣的国家。

*

当然,明矾的用途不仅限于造纸。与世界其他地方一样,明矾在中国也被用于染色和鞣革——事实上,明矾在固色方面的作用在中国尤为重要,因为某些颜色被用来表示特定的等级。这一传统始于秦朝(公元前221—前207年)佩戴彩色丝带的习俗,逐渐发展成一整套复杂的彩色服饰体系。到了明朝(1368—1644年)时,高级官员穿红色,中级官员穿深蓝色,低级官员穿绿色,而普通百姓则被禁止穿着这些颜色。

黄色则是极高地位的象征,至少从7世纪起就与皇帝联系在一起。17世纪和18世纪的两本手册告诉了我们,这种鲜艳的黄色在当时是如何获得的。要想制作亮黄色,需要先煮沸一种名为“槐花”的植物,并将纱线或布料浸泡在染料中。要制作金黄色,需要在混合物中加入一种名为“黄栌”的植物。但无论是亮黄色还是金黄色,使用的媒染剂都是明矾。很显然,只有明矾才能将颜色牢固地固定在织物上,并使黄色呈现出独特的光泽。

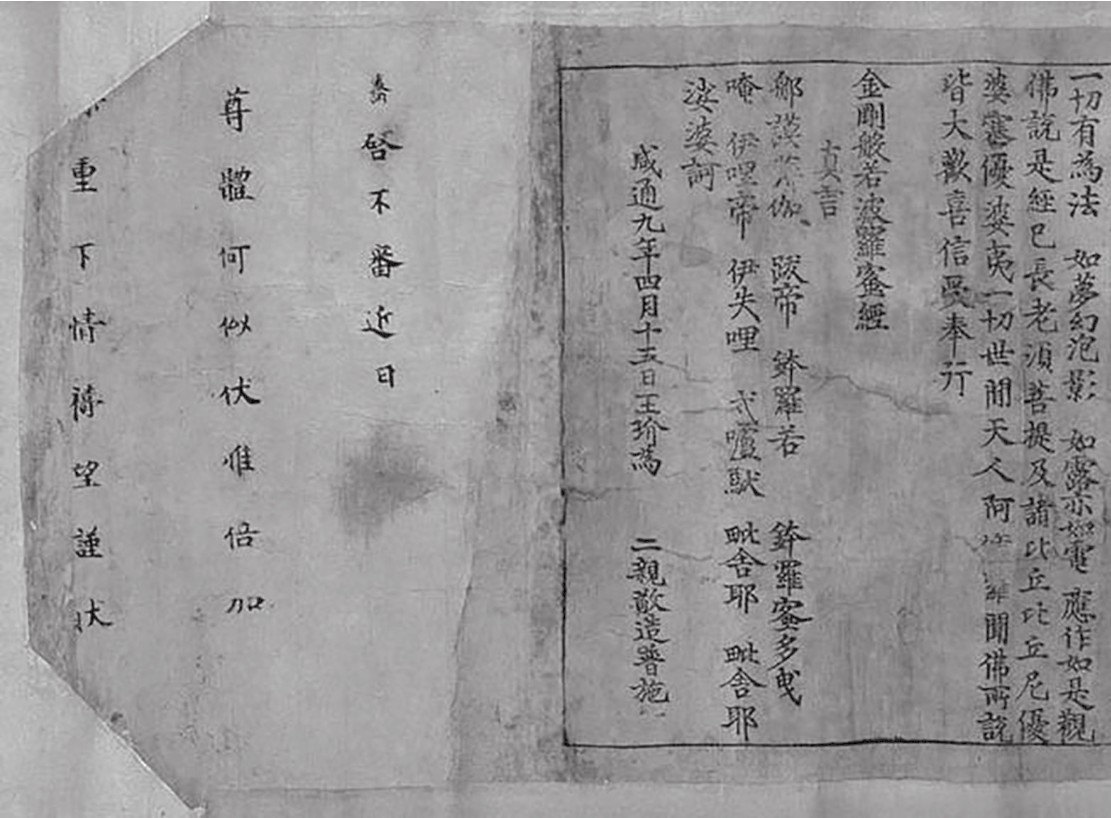

《金刚经》末页

中国是首个发明造纸术的国家,明矾被用于制造能够承受雕版印刷磨损的优质纸张。藏于大英图书馆的这部868年印制的《金刚经》,据称是现存最古老的印刷书籍(来自维基共享资源)

难怪明矾深受中国皇帝的珍视。事实上,明矾是少数几种皇帝垄断的商品之一。明矾商人必须获得许可证,而皇帝控制了许可证的数量,因此也有效地控制了贸易条件。多年来,许可证费用不断上涨,明矾在中国政府收入中所占的比例也随之增加。

与其他国家一样,明矾也被用于医药。中国有自己的明矾来源,但在唐朝(一个对外来产品和思想非常开放的朝代),医药中使用的一种明矾被称为“波斯白”,这显然意味着它是进口的。然而,波斯本身并不生产明矾,因此很可能波斯只是一个贸易中转国,而“波斯白”最初应该正是来自埃及。甚至有没有可能就是当时在中国活跃的景教基督徒将“波斯白”明矾带到了中国?当然,这些说法都没有证据,但景教徒在明矾领域确实有经验,别忘了他们的领袖聂斯托利大主教就曾在哈里杰绿洲流亡多年。

无论如何,明矾在造纸过程中的使用是世界首创,并且在相当长的一段时间内,明矾一直是生产最高质量印刷级纸张的重要成分。明矾存在于世界上最古老的印刷书籍中,

即868年在中国印刷的《金刚经》,它也存在于维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏的中国水彩画中,这些画作于18世纪和19世纪绘制在用明矾和动物胶处理过的宣纸上。

即868年在中国印刷的《金刚经》,它也存在于维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏的中国水彩画中,这些画作于18世纪和19世纪绘制在用明矾和动物胶处理过的宣纸上。

明矾这个能让纸张更坚固、更光滑的用途延续了千年之久。这也正是明矾持久影响力的体现。