弗洛伊德是精神分析学派的创始人,他于1856年出生在捷克斯洛伐克摩拉维亚地区小城弗赖堡的一个犹太家庭中。四岁时,弗洛伊德随家人一起移居奥地利维也纳,并在那里度过余生。

弗洛伊德对人类本能和潜意识表现出了浓厚的兴趣,在此之前,这块领域几乎未被深入探究过。弗洛伊德的理论对后来的欧洲思想产生了深远的影响。他认为,性本能是人类生理发展的基础,但性本能在社会中常常会受到压抑。同时,弗洛伊德强调,儿童时期如何调控性本能,将对个体的发展产生重要的影响。

那么,弗洛伊德是如何具体阐述儿童性心理发展过程的呢?

弗洛伊德将驱动性欲的心理能量称为力比多。他认为,随着个体的发展,力比多会集中在身体的不同部位,于是他根据这些部位,对性发展的各个阶段进行了命名。

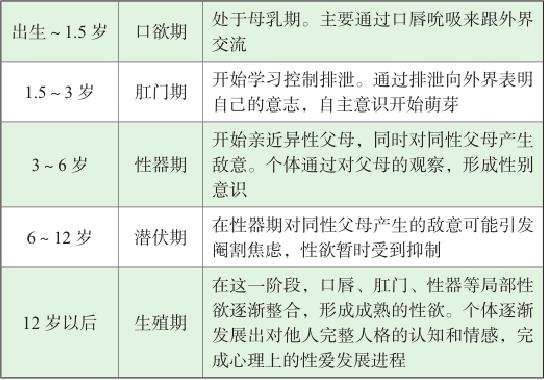

个体出生后到1.5岁的阶段称为口欲期;1.5~3岁的阶段称为肛门期;3~6岁的阶段称为性器期;6~12岁的阶段称为潜伏期;12岁以后称为生殖期。具体如表1–2所示。

表1–2 弗洛伊德的性心理发展阶段论

此外,弗洛伊德还提出,个体幼年时期的力多比与成人后的性格特征存在因果联系。这一理论是基于他在精神分析过程中的观察而提出的。他注意到一些患者在进行自由联想时,频繁提及与口相关的事或物。弗洛伊德据此推断,若是个体的力比多停滞在某个特定的性发展阶段(即固着现象),便会形成与该阶段需求相关的性格特征,比如常见的口唇性格和肛门性格。

口唇性格。 这类人往往表现为健谈,有的人是美食家,有的人是重度烟民,还有的人嗜酒。幼时口唇活动的需求充分得到满足的个体,成人后可能会表现出对知识的渴望;而没有得到充分满足的个体,成年后则容易对一切事物抱有强烈的羡慕和悔恨之情。

肛门性格。 表现为节制,与个体控制不排便所获得的快感有关;表现为顽固,与抗拒母亲的排便训练有关;表现为较真,与顺从训练并过度关注细节有关。

弗洛伊德提出的关于性发展阶段与人格形成之间关系的理论,在当时是一种极为独特的观点。

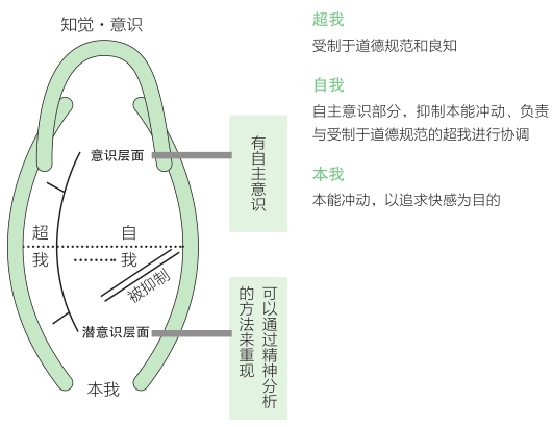

弗洛伊德认为,在性发展过程中,人格的三个要素逐渐形成。这三个要素分别是本我、自我和超我。它们的含义如下。

●本我(Id):本能的冲动。

●自我(Ego/Self):当下自己的意识的组成部分,负责抑制冲动的本我,并与负责道德约束的超我进行协商。

●超我(Superego):道德心和良知。

图1–5 弗洛伊德提出的心理结构示意图

注:根据弗洛伊德于1932年提出的理论绘制。

如图1–5所示,本我存在于潜意识层面,主要受快乐原则支配。随着个体与外界关系的复杂化,本我逐渐衍生出自我。自我通过现实原则来满足本我的欲望,并考虑与周围环境和谐相处。超我则主要负责道德约束,在个体处于性器期(也称为俄狄浦斯期)时,从自我中派生而成。

俄狄浦斯情结是弗洛伊德性心理发展理论中的一个重要阶段,通常指儿童在3~6岁时经历的心理发展阶段。在此阶段,个体产生对异性父母的情感依恋,同时对同性父母产生竞争和敌对的情绪,这种心理被称作俄狄浦斯情结。弗洛伊德提出这一概念的灵感源自希腊神话中的俄狄浦斯王。在神话中,俄狄浦斯王杀害了父亲,并娶了自己的母亲。

根据弗洛伊德的观察与分析,经历了俄狄浦斯情结之后,个体会逐渐意识到自己无法独占异性父母的爱,于是个体会试图模仿同性父母(即认同同性父母),以此来获得异性父母的爱。

弗洛伊德认为,俄狄浦斯期是否能够得到妥善处理,对个体道德感和社会规范意识的形成至关重要。在此阶段,孩子最终会认同同性父母的行为规范和价值观,并逐渐内化这些规范,形成自我约束。这一过程也被认为是超我发展的关键环节。

儿童受生存本能的驱使,努力去满足本我的需求。然而,在成长过程中,自我开始萌芽,他们逐渐学会如何遵守社会规则。尽管个体有时可能会背离社会规范,但他仍然在持续不断地探索着能在社会中安全生存的路径。

此外,弗洛伊德还特别关注人类的潜意识领域,并由此衍生出了梦的解析和自我防御机制等相关理论。由此可见,弗洛伊德的理论对现代心理学的发展产生了极为深远的影响。