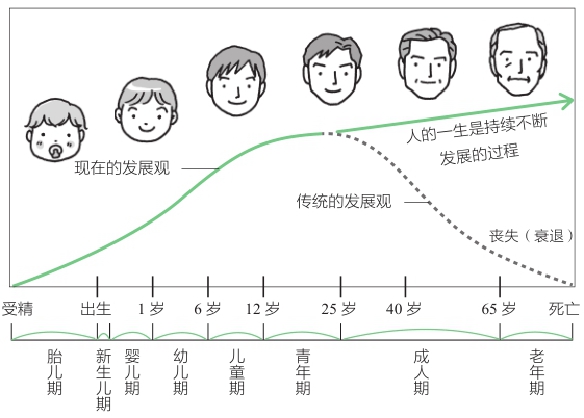

进入20世纪80年代后,出现了一种称为“毕生发展”的发展观。这个观点认为,应该将人类从受精到死亡整个生命周期都视为发展过程。提出这一观点的保罗·B.巴尔特斯(Paul B. Baltes)还定义说:“发展贯穿整个生命周期,整个过程始终伴随着获得(成长)和丧失(衰退)。”研究毕生发展的日本学者山田洋子认同巴尔特斯的观点,并特别强调了发展中丧失的意义。她指出:“不管是幼儿时期,还是成人时期,人们往往在失去事物时,才意识到它们的存在。与相遇相比,离别更让人印象深刻。”

确实,人类身体的成长和记忆力大约在20岁时达到顶峰,之后逐渐缓慢衰退。但另一方面,生活中的智慧和技能则在不断磨炼中得到提升。如今,随着人类普遍迈入长寿时代,人均预期寿命高达80岁,我们不仅要接受获得和成长,还要接受丧失和衰退,这也是我们毕生发展的一个重要课题。毕生发展意味着从开始到结束的整个过程,我们正是在这个过程中经历着各种各样的发展与变化。

尽管精确地捕捉人生中的细微变化极具挑战性,但从发展阶段的角度来阐释个体成长过程,一直是研究中的主流方法。

早在古希腊时期,雅典的立法先驱、七贤之一的梭伦,就以7年为一个阶段,将人生划分为10个阶段。希腊医学巨匠希波克拉底,则将人生划分为7个阶段。对后世教育体系划分产生了深远影响的夸美纽斯,进一步将人的发展过程精炼为四个阶段:教育启蒙期(1~6岁)、母语基础教育期(7~12岁)、高等教育预备期(13~18岁),大学深造期(19~24岁)。

时至今日,发展心理学领域已将人生细分为八个阶段,分别为:胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、儿童期、青年期、成年期以及老年期,如图1–1所示。此外,弗洛伊德从生命全程的视角深刻探讨了人类的性心理发展;皮亚杰则专注于思维发展的研究;而埃里克森则致力于心理社会发展的剖析。在接下来的内容中,本书也将对上述理论进行详细的探讨和阐释。

图1–1 巴尔特斯毕生发展观示意图