在发展心理学成为一门独立学科之前,西方盛行什么样的儿童观呢?

法国历史学家菲力浦·阿利埃斯(Philippe Ariès)在他的著作《儿童的世纪:旧制度下的儿童和家庭生活》中,揭示了一个深刻的历史现象。从中世纪到近现代,西欧社会并没有将儿童视为一个独立的群体,而是将他们视为成人的延伸或附属品。通过对欧洲电影中儿童形象的分析,阿利埃斯指出,在17世纪前,“儿童”这一概念在西方社会尚未被明确界定和认知。他指出:“在17世纪之前,中世纪的艺术作品中,儿童几乎被忽视了。艺术世界里鲜有儿童的身影,他们通常被描绘成缩小版的成人。”

在书中,阿利埃斯通过对历史绘画、日记、信件等文献的深入研究,追溯了儿童在服装、游戏、学校生活、社会角色等方面的历史演变过程,展现了中世纪欧洲儿童的生活图景。

这些描述和分析也揭示了一个事实:在当时的欧洲社会,儿童死亡率极高,这直接导致了社会对儿童群体的忽视。儿童常常被简单地视为小大人,社会普遍缺乏对儿童独特性及其需求的认识与理解。

儿童没有被视为具有特殊性质的群体

在从中世纪到近代的欧洲社会里,儿童并未被当作拥有独特身份的个体来看待,而常常只是被简单地视作“身材矮小的成年人”

让–雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)对中世纪的儿童观念提出了异议,他倡导:“儿童不是成人的缩影,而是具有独特存在意义的个体。”卢梭认为儿童天生就拥有一颗善良的心,是“善”的化身,他在著作《爱弥儿》中阐述道:“万物在造物主手中一切都是好的,但是,一旦交给人类,一切就变坏了。……我们几乎无法保留任何事物的自然状态。人类自身也是如此。人类像马一样需要被驯服,像庭院里的树木一样需要被塑造成我们想要的样子。”

换句话说,卢梭的思想核心在于认为人类的本性是善良的,而教育的目的就是促进这种善良本性的发展。

卢梭的这一独到见解与西方秉持的传统观点——认为人类的起点是邪恶的性恶论——形成了鲜明的对比。卢梭的这一思想成为现代教育理念萌芽与发展的开端,为教育思想的变革指明了方向。

被誉为幼儿园教育创始人的弗里德里希·福禄培尔(Friedrich Fröbel),出生于德国的奥伯威斯巴赫。他将瑞士民主主义教育家裴斯泰洛齐提出的初等教育方法应用于幼儿教育,并对如何培养幼儿心中的神性充满了兴趣。

1837年,福禄培尔在德国勃兰根堡建立了直观教授学园。1839年,他设立了“幼儿教育指导者培养所”,并聚集了一批幼儿,开设了名为“游戏–作业学园”的机构。到了1840年,也就是机构创办的次年,这所机构正式更名为“普通德国幼儿园”,这标志着世界上首个幼儿园的诞生。

福禄培尔与卢梭的观点相似,他也认为“儿童的本性具有神性,是善良的”,并提倡“幼儿教育的任务是顺应幼儿的天性,让其自然发展”。

如同园丁为植物浇水和施肥,考虑日照和温度条件,并进行修剪一样,教育者也应根据儿童的本质特征,努力促进他们的发展。基于这种思想,他将儿童的成长比作植物的生长,将这所学园命名为Kindergarten,字面解释为孩子们的花园,也就是如今的幼儿园。

此外,福禄培尔认为幼儿园的教育内容应该以游戏和作业为中心。于是,他设计了教具,并主张幼儿园应设有花坛、菜园和果园。福禄培尔的保育方法以游戏为核心,他认为游戏是幼儿自由表达内心世界的方式,是一切善的源泉。

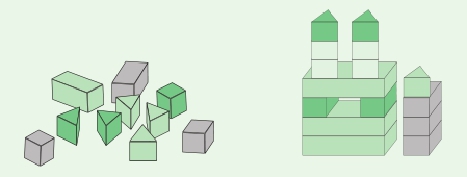

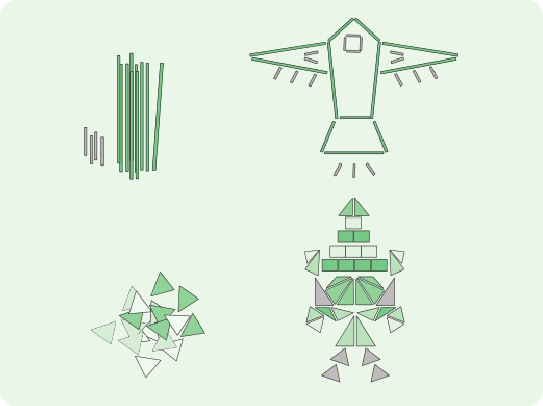

19世纪30年代,幼儿园创始人福禄培尔设计并制作了一系列富有教育意义的玩具,并取名为“gabe”,也就是我们今天所说的教具,“gabe”在德语里的寓意为“上帝的馈赠”。

教具的发明深刻反映了福禄培尔独特的宗教哲学视野,以及对儿童自主游戏与活动在教育过程中核心价值的深刻洞察。福禄贝尔设计的教具共有20个系列,从基础的几何图形到具体的生活物品,涉及的内容广泛而丰富。1876年,这些蕴含深意的教具也被引入了日本。随着日本幼儿园的建立和普及,这些教具至今仍然是儿童保育实践中不可或缺的重要元素。

为了系统地阐明儿童发展的全貌,欧洲出现了一批研究者,他们开始详细记录自己孩子的成长过程,并公开发表了这些观察记录。

早在1787年,经验心理学的先驱蒂德曼就出版了《幼儿心灵能力发展的观察》一书。这部著作被认为是儿童心理学领域最早的经典文献之一。

之后,查尔斯·达尔文(Charles Darwin)这位因撰写《物种起源》并提出进化论而闻名世界的科学家,于1877年在英国的《心》哲学杂志上发表了关于自己儿子成长的观察日记——《一个婴儿的传略》。这部传略其实是达尔文对其儿子从出生至两岁这一成长阶段细致入微的观察日记的汇编。

这部观察日记并非育儿记录或教育记录,而是对幼儿的肢体、表情、感知和行为进行的科学系统的考察。这种将观察过程系统化并整理成日记的研究范式,奠定了生物学人类研究的基础框架,对当时的儿童发展研究领域产生了重大而深远的影响。

随后,德国学者威廉·特奥多尔·普莱尔(W. T. Preyer)于1882年出版了《儿童心理》一书。这部著作在儿童研究学术发展历程中留下了深刻的印记,对后世产生了极为重要的影响。普莱尔开创了传记式研究方法,为发展心理学领域开辟了新的道路,他在德国被誉为“发展心理学之父”。

普莱尔原本是达尔文进化论的信奉者,也是一名在胎生学领域颇有造诣的学者。在《儿童心理》这部著作里,普莱尔从“感觉和情绪的发展”“意志力的发展”“智力的发展(包括语言发展)”等维度详细地记录了儿子从出生至三岁之间心理发展的相关观察。

出生于美国马萨诸塞州的心理学家G.斯坦利·霍尔(G. Stanley Hall)也是深受达尔文影响的学者之一。他在美国发起了儿童研究运动,为发展心理学研究奠定了坚实的基础。1892年,他组织成立了美国心理学会,并担任首任会长。同时,霍尔创立了问卷法,通过问卷形式客观地收集儿童的行为、态度、兴趣等数据信息,并以此为基础进行系统的研究。

如今,这种问卷法是一种极为普遍的数据收集手段,但在当时却是一种非常先进的研究方法。例如,问卷包含池塘、湖泊、野兔等孩子们常见事物的相关问题,并会询问他们平时观察到这些事物的频率。

通过对问卷调查结果的分析,研究者们发现,女孩和男孩在认知发展上存在显著的差异,同时发现接受幼儿园教育的儿童,比未入园的同龄人拥有更丰富的知识储备。这些结论在如今看来或许显而易见,但在当时却是一项颇具启发性的发现。

此后,霍尔持续运用问卷调查的方式,深入探索儿童在游戏世界、兴趣爱好、未来梦想以及内心不安等不同维度上的特征与表现。

此外,霍尔于1893年成立了儿童研究所,与当时美国新教育运动的领军人物约翰·杜威(John Dewey)等学者一起,共同坚守和实践儿童中心主义的教育理念。因此,霍尔被尊称为儿童心理学及发展心理学的奠基者。