在弗洛伊德之后,有一些研究者从精神分析的角度出发,对儿童与父母的关系进行了理论性的探讨,并提出了富有启发性的见解。其中,代表性人物包括梅兰妮·克莱因(Melanie Klein)、玛格丽特·马勒(Margaret Mahler)和唐纳德·伍德·温尼科特(Donald Woods Winnicott)。

克莱因于1882年出生于弗洛伊德所在的奥地利维也纳,她创立了当时的主流学派——克莱因学派。这一学派为后来客体关系理论的孕育与发展奠定了基础,代表人物包括西格尔、比昂、温尼科特和费尔贝恩等。克莱因提出了基于游戏疗法的儿童分析方法,并构建了关于早期对象关系与防御机制的理论。

温尼科特于1896年出生在英国的普利茅斯。他曾在剑桥大学学习生物学,之后又修读了医学和儿童科学相关课程,最终成为一位儿科医生。

出生于匈牙利的马勒,她的父亲是犹太裔匈牙利人。为了躲避纳粹的迫害,马勒移居至美国,并成为一名活跃的儿童精神科医生。

克莱因的研究主要关注婴儿与母亲之间的两次冲突;温尼科特的研究聚焦于母亲与婴儿的关系;而马勒则深入研究了婴幼儿的分离与个体化过程。

时至今日,他们的理论仍对发展心理学的研究有着重要影响。

克莱因提出的概念。

婴儿在母婴关系发展过程中经历两次冲突。

这种状态描述的是婴儿在出生后3个月内的心理状态。刚出生的婴儿会将满足自己需求的乳房视为“好的客体”,而未能满足自己需求的乳房则被视为“坏的客体”。婴儿对“好的客体”倾注热烈的爱,逐渐将其理想化,并产生一种自己能够控制母亲的全能感。

通常在4个月到2岁左右,婴儿的关注从乳房转向母亲整体。婴儿逐渐意识到“好的客体”和“坏的客体”其实是同一个母亲。这种认知让婴儿产生焦虑,害怕自己被所爱的母亲抛弃,同时也可能因吮吸母亲的乳头而产生罪恶感。婴儿意识到自己对母亲既“厌恶”又“喜欢”,这种矛盾的情感使他们感到内疚,进而出现抑郁情绪。

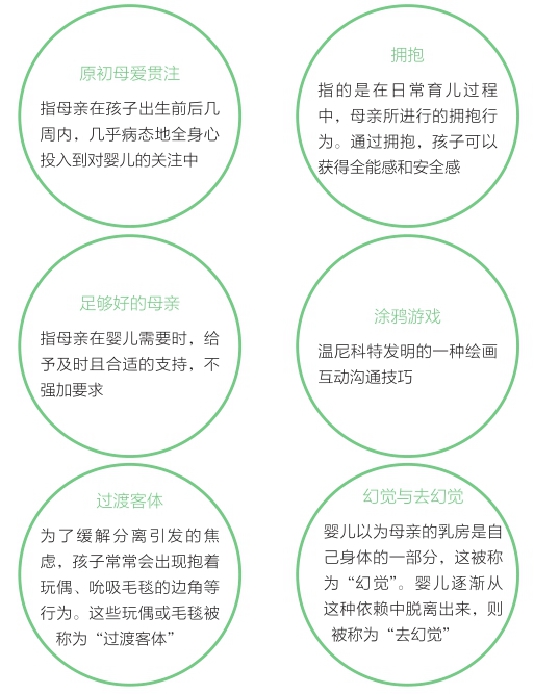

温尼科特提出的概念。

温尼科特从精神分析的角度考察了母婴关系,并提出了以下几个概念。

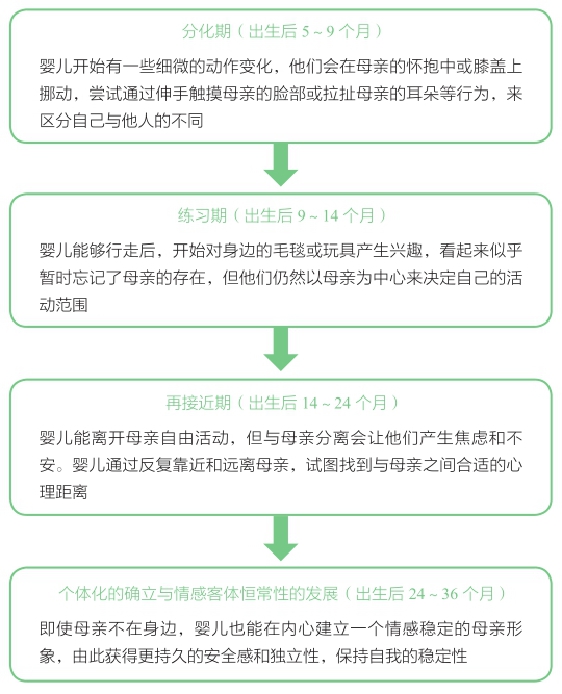

马勒的分离-个体化过程。

“分离–个体化过程”指的是个体逐渐认识到自己与他人存在差异的过程。马勒将这一过程分为四个阶段。