《十万个为什么》是苏联作家米·伊林的科普文学作品,本书把文学和科学结合起来,用文艺的笔调、生动的比喻、典型的事例、诗一样的语言,娓娓动听地讲述科学知识,作品既行文活泼而又逻辑严谨。这样兼具阅读趣味性与知识性的文学作品是非常适合小学生阅读的。而统编教材把《十万个为什么》放在四年级下册第二单元——科普文章阅读后的“快乐读书吧”,编者目的非常清晰:让学生围绕“提出不懂的问题,并试着解决”的单元阅读要素,实践在单元课文学习中学到的解决问题的方法,带着问题边读边思考,最终实现高效的整本书阅读。

基于这样的目标,教师作为阅读引导者,在本次赏读课活动中重点是带领学生在阅读任务的驱动下,提高学生的阅读兴趣,教给学生阅读策略,最终完成整本书的阅读活动。同时,阅读是一个充满个体特点的行为,尊重个体阅读喜好,让学生形成独立的阅读思考,也是教师带着学生进行本次阅读活动的教学重点。

1.了解米·伊林的《十万个为什么》的写作特点:以屋内旅行记的方式,对日常生活中的许多事物提出饶有兴味的问题,并进行有启发性的解释。

2.在阅读活动中,激发学生阅读的兴趣,教给学生“提问”“推理”“比较”“思辨”等阅读策略,在阅读任务驱动下实现高效阅读。

3.在教师引领以及同伴的合作探究过程中,形成自己的阅读观点,实现个性化的阅读。

1.了解课前阅读情况

(1)学生课前完成预读单,教师在开课时查看学生完成情况。

师:同学们,导读课上同学们了解了作者,解读了封面,读了目录,同学们也自己初读了这本书,那么大家的《十万个为什么》预读单填得怎么样了呢?

(2)交流填表情况。

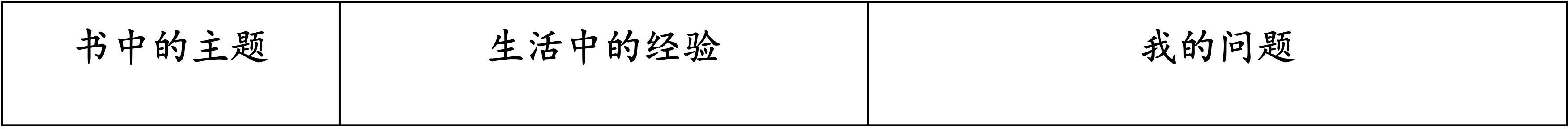

学生在看到作者屋内游览的几个位置后,根据自己的前期知识,写一写自己已经知道的内容,并且写出自己的问题。交流过程中,调动学生已有的生活经验,启发学生探寻问题答案的好奇心。

2.聚焦内容,聚焦问题。

聚焦“自来水龙头”“餐桌和炉灶”两块内容进行交流。

(1)小组交流,分享问题。

学生在小组里交流自己提出的问题,在交流的过程中将自己的思考与组员分享,把一些无效的问题筛选掉,归纳出有共性的问题,提取出大家都感兴趣的问题。

(2)全班讨论,聚焦问题。

每个小组提取最想知道的三个问题写在分享板上,教师将同学们的问题进行二次归纳,带着这些问题进入书籍的阅读。

1.从“科学可以很______”发现内容的新颖。

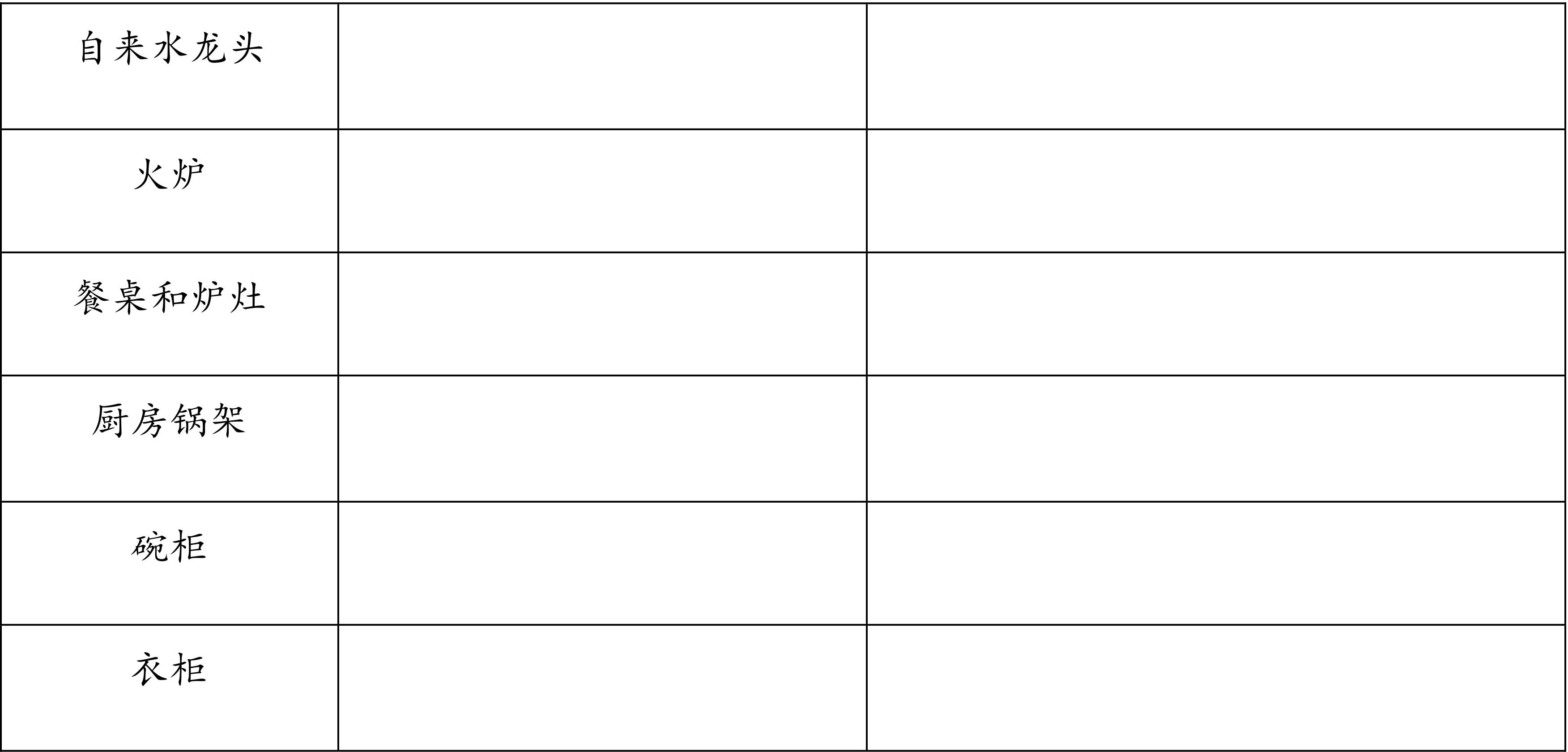

(1)学生阅读书籍的第一章“自来水龙头”,完成下面的阅读记录表。

(2)谈阅读感受。

在学生阅读感受基础上,教师给出一个句式“科学可以很_______”,让学生展开讨论,如:

科学可以很幽默:十五、十六世纪的巴黎人的故事太有意思了,居然皇宫里还有那么多臭虫。

科学可以很欢乐:读到皇宫豪华的床顶帐幔里时不时掉出臭虫,我都忍不住笑出了声。

科学可以很疯狂:德国发生的爆炸事件,居然把周围的房屋全部炸毁了,蒸汽锅的碎片甚至飞到了距离爆炸地点半公里以外的地方。没想到水居然有这么大的杀伤力。

……

2.从“出乎意料的回答”中发现表达的新颖。

读了作者的问题,再看看作者的回答,有没有什么回答出乎你的意料?如:

生1:作者说到水龙头,在问题里却问到了冰的威力,跳跃性真强,我的好奇心一下子被激发了。

生2:“有没有不透明的水和透明的铁”这个问题太有趣,我原来觉得水肯定是透明的,这也要问吗?看了答案才知道原来水也可以不透明啊!

……

教师小结:意料之中的问题,出乎意料的答案。科学真的千奇百怪,作者慧眼如炬,把这些你想象不到的知识摆到了你的面前。

1.在对比中发现表达的特色。

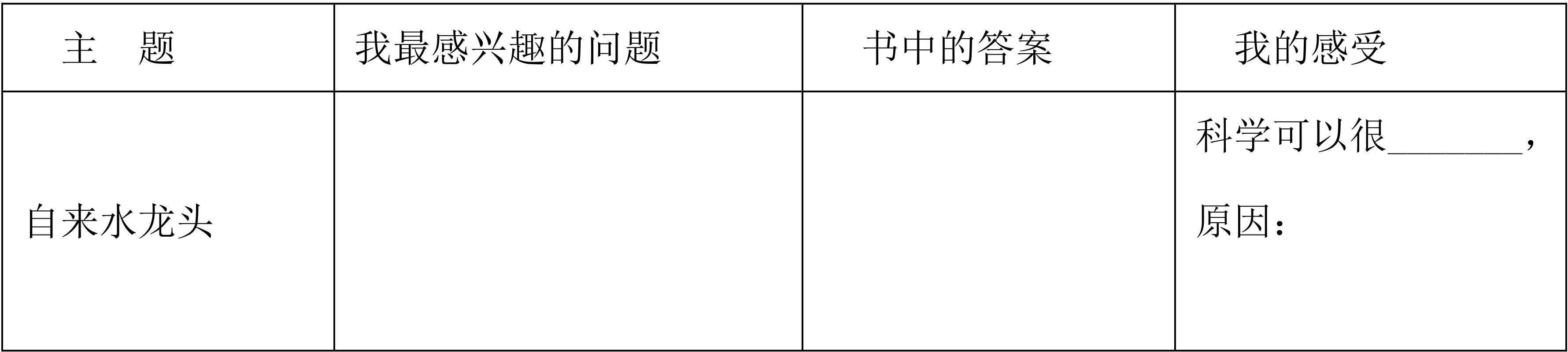

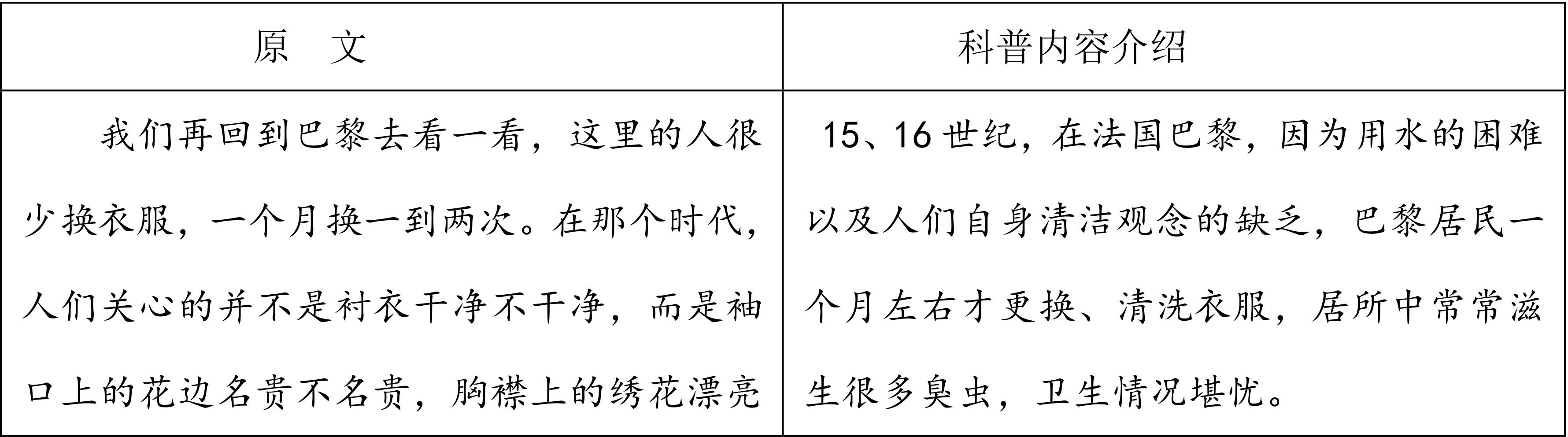

当学生对文章中幽默风趣、生动活泼的行文有一定的感知后,教师进一步引导学生以对比阅读的方式品读文本。内容如下:

对比读一读原文和科普内容介绍,两边的文章有什么不同?你更喜欢哪一种表达,为什么?

学生经过对比阅读,发现《十万个为什么》有以下几方面的优点:

(1)举出实例,让读者身临其境;

(2)语言幽默风趣,生动活泼;

(3)围绕一个问题拓展出其他问题,条理清晰。

2.在对比中发现提问的方法。

学生在教师的引导下发现了米·伊林的写作特色后,再阅读另一章内容“餐桌和炉灶”。

(1)聊一聊最感兴趣的科学问题。

围绕作者的写作特色,学生再谈一谈读这一章内容时“我最感兴趣的科学问题”,重点谈自己为什么对这个科学问题感兴趣,作者又是以怎样的方式传递这个科学知识的。

(2)通过“科学小讲堂活动”进一步了解语言特色。

通过“科学小讲堂活动”,让学生用作者的语言复述科学小知识,让学生在活动中进一步发现作者语言的生动幽默。

教师:作者写得这样生动有趣、风趣幽默,你也能这样把你最喜欢的科学问题说给别人听吗?科学小讲堂开讲了,小小科普员们,你们准备好了吗?

(此环节,可以允许学生创造性地进行复述,可以加上一定的表演和改编。)

1.回顾问题,进一步思考。

读了“自来水龙头”这一章以后,同学们在课堂开始时的问题解决了吗?

(1)已经解决的问题,说说自己的收获。

(2)没有解决的问题,说说自己寻求答案的方法。

2.总结方法,进一步追问

(1)在阅读后,你又有了哪些新的问题?

(2)你准备用怎样的方式解决这些新问题?(查找资料,询问老师,亲身实践等。)

(3)如何将你的发现告诉别人呢?你有没有什么好方法?(提出一个别人感兴趣的问题,讲故事,回顾事件等。)

教师总结:《十万个为什么》这本书经过这么多年,走过这么多个国家,得到那么多孩子的喜爱,确实是有着独特的魅力的。下节课,我们继续走进《十万个为什么》,探寻书中的奥秘。