粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省的广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市,总面积5.6万km

2

,2017年末总人口约7 000万人,2017年经济总量约10万亿元,是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在国家发展大局中具有重要的战略地位

。

。

粤港澳大湾区地处南海北岸的珠江三角洲及其邻近地带,是我国人类活动强度最大的三大地域单元之一,在过去40余年超常规高速发展的过程中,生态空间被大规模挤占,人地矛盾突显,这主要表现为:区域人口发展和城镇化对自然生态的影响不断加剧,淡水资源的供应难以为继,环境承载力难以为继,人口容量难以为继,以土地扩张为主的传统发展模式难以为继。这些问题极大地影响了粤港澳大湾区城市群的转型升级和优质生活圈的建设。从区域层面考虑,生产、生活、生态“三生”空间结构性失衡,生态系统亟待整治,生态系统服务功能急需优化;从面对的现实问题考虑,为了给2010年广州亚运会召开营造良好大气环境,急需灰霾防治的中长期对策和应急措施;从长远和全局层面考虑,必须应对全球气候变化和尽快转入低碳经济发展轨道。人地关系协调成为高层决策机构高度关注的重大课题。珠江三角洲环境要素复杂,胁迫因素多,研究探索珠江三角洲的人地关系协调机制迫切需要系统的、针对性强的理论与方法。很多学者从不同的视角、运用各种理论对珠江三角洲的人地关系协调问题进行了多方面的考察和研究。但是它们大多是短(研究历时短)、平(研究的往往是一般性、普遍性的问题)、快(关注的焦点随热点快速转换)的研究。我们从1995年开始就在孙大中院士的带领下研究和探索珠江三角洲社会经济发展的可持续性问题,2006年完成了“广东省资源环境与可持续发展监测评价综合研究”,建立了系统集成的区域可持续发展研究理论与方法技术体系。在广东省自然科学基金团队项目的支持下,从2004年开始,我们着手开展了“珠江三角洲人地系统演进与人地关系协调研究”。随后,我们配合《广东省主体功能区规划》的制定和实施,在广东省人口和计划生育委员会和国务院人口普查领导小组办公室的支持下,开展了“与主体功能区对接的广东省人口发展功能区研究”等一系列相关课题的研究。同时我们还获得了国家自然科学基金项目“环珠江口区域城市扩张及其环境生态效应分析与模拟”,以及广东省科技厅和广州市、东莞市、珠海市等城市政府委托的项目的支持。基于这些课题经费的支持,我们运用新兴的地球系统科学与可持续性科学的理论和方法,对粤港澳大湾区在人地关系协调领域面临的四大关键科学问题展开了历时十多年的深入研究,取得了一系列具有创新性的认识,为各级政府部门提供了大量的决策咨询建议,产生了巨大的社会效益。这些成果对提高粤港澳大湾区尤其是珠江三角洲城市群社会经济发展的规划水平,优化人口空间布局与区域功能布局,促进区域生态系统的整治与功能优化,建设生态安全、环境优美、社会安定、文化繁荣的美丽湾区具有重大意义。

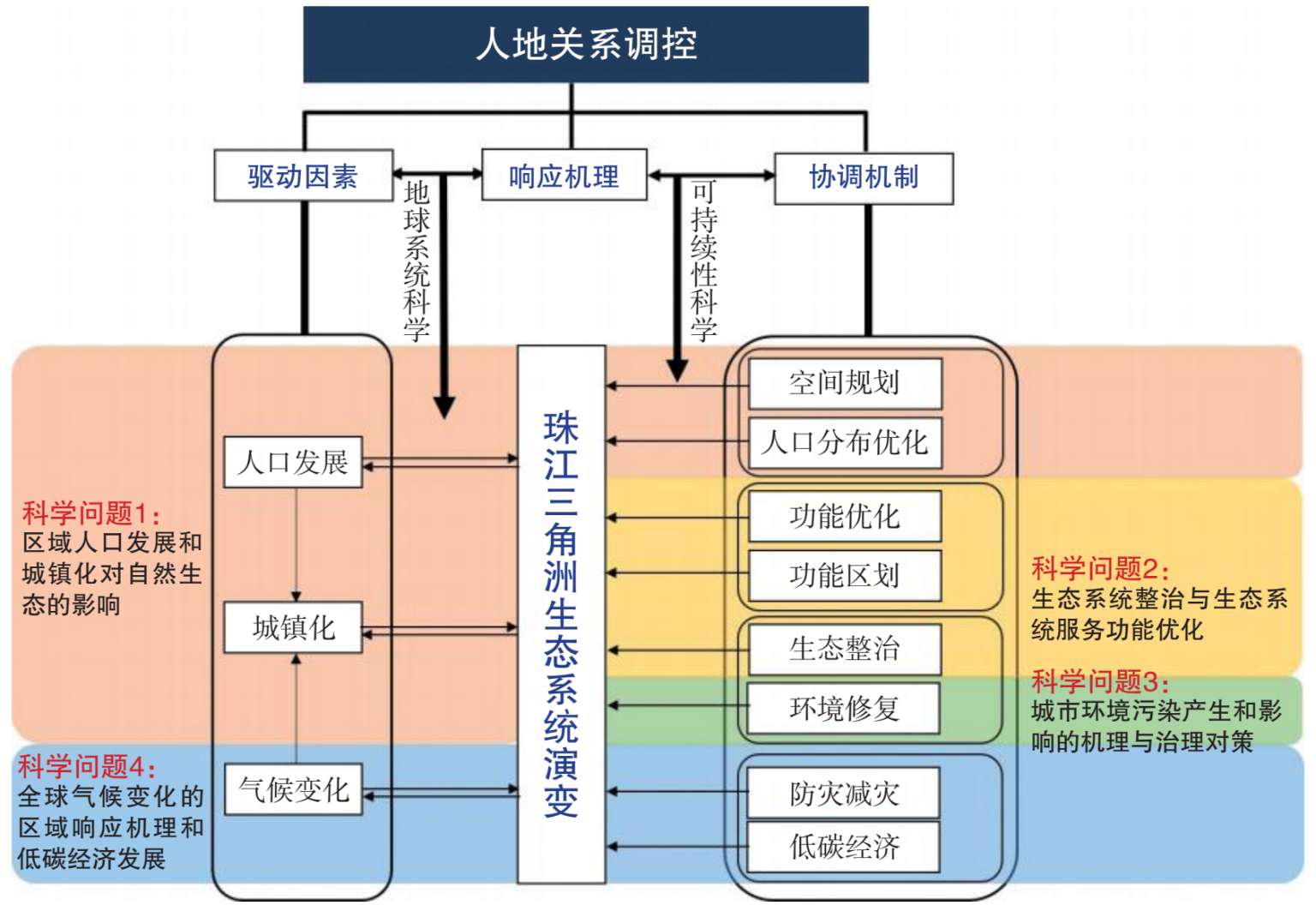

从我们可以观测的尺度考虑,珠江三角洲生态系统的演变主要受到城镇化和气候变化两大驱动因素的影响,而城镇化又主要是由人口发展推动的,地球系统科学领域的研究重心正是揭示人与自然的相互作用及所应采取的对策(郑度,2002),故我们运用地球系统科学的理论来研究珠江三角洲生态系统对城镇化和气候变化的响应。在此基础上,我们运用可持续性科学的理论来研究和探讨保障珠江三角洲生态安全与社会经济可持续发展的对策和措施。

因此,我们聚焦以下四大关键科学问题,开展了创新探索(图1):

(1) 区域人口发展和城镇化对自然生态的影响。

(2)生态系统整治与生态系统服务功能优化。

(3)城市环境污染产生和影响的机理与治理对策。

(4)全球气候变化的区域响应机理和低碳经济发展。

图1 粤港澳大湾区人地关系调控研究思路

关于区域人口发展和城镇化对自然生态的影响,我们初步揭示了人口发展与生态环境演变的关系,找到了城市化区域空间优化的人口密度窗口,提出了国土功能分区新方案,创建了基于土地功能定位的区域国土人口容量模型,建立了基于适宜人居区域人口容量饱和状态的人口发展功能分区准则。

通过对中国31个省、自治区、直辖市10年数据(港澳台数据暂缺)的回归分析,我们发现,虽然人口增长率每提高1个百分点,年最大化植被指数增长率就要降低0.887个百分点,但是人口城镇化发展与植被覆盖变化间呈现非常显著的正相关关系,城镇人口增长率每提高1个百分点,年最大化植被指数增长率就要提高0.25个百分点。广东的人口集聚与城镇化吸纳了大量的内地人口,减少了内地生态环境承受的人口压力,促进了全国生态环境的改善,产生了明显的生态效益溢出。

当人口密度小于2 200人·km -2 或大于3 820人·km -2 时,植被覆盖度会随着人口增长而明显下降。人口密度介于2 200人·km -2 至3 820人·km -2 之间的城市存在城市化空间优化窗口。

关于生态系统整治与生态系统服务功能优化,我们构建了一套表征快速城市化地区的复杂地表过程与景观生态系统演变的技术方法体系,实现了珠江三角洲城市化复杂地表过程及其景观生态响应的定量化表达;在珠海横琴新区尝试开展了大比例尺精细化的生态功能区划;提出国家标准《土地利用现状分类》的一级用地应增补生态用地;提出了优化东江上游水源涵养与水质保护等生态服务功能的建议。

关于城市环境污染产生和影响的机理与治理对策,我们建立了基于MODIS红光与近红外波段的地表反射率强度差异变化的灰霾类型与分布遥感解译模型,通过对2004年11月至2008年3月无云天气条件下的88幅影像的解译揭示了珠三角灰霾的形成与转化过程,在此基础上探讨了灰霾产生的机理和影响因素;提出了灰霾治理的中长期对策思路和2010年广州亚运会期间大气环境优化的应急对策措施;提出了城镇建设用地扩展类型的三种模式并建立了其空间识别和提取技术。

关于全球气候变化的区域响应机理和低碳经济发展,我们揭示了温室效应增强背景下区域大气系统下垫面温度的变化趋势,探讨了地球气候系统对温室效应增强的响应机制,发现推广农村户用沼气可有效削减温室气体排放,首次将城市化指标纳入基于Kaya恒等式建立的能源消费碳排放分解模型中。

基于这些研究,我们提出了一系列政策建议,其中有14项分别在国家层面、省级层面和相关行业得到采纳与应用。

在国土空间优化方面,2007年提出的“合理布局我省重大工业项目促进可持续发展”提案列入了省政协九届五次会议发言,该提案针对当时石化、钢铁等大型重化工业项目选址南沙存在的问题提出了质疑,经《人民政协报》、新华社《瞭望》周刊和广州电视台《G4报道》采访报道后引起广泛关注。2009年,中共广东省委、广东省政府决定将该类项目搬迁至湛江。该提案推动了珠江三角洲重化工业项目的搬迁,促进了广州市南沙区发展定位的调整,为粤港澳大湾区核心区建设腾出了空间。

在人口空间布局优化方面,2014年提出的“关于推进我省主体功能区形成的人口发展政策提案”获得政协广东省委员会2014年优秀提案奖。省政协认为,该提案为优化广东人口空间布局,提升人口服务水平,增进人口发展的机会公平,实现我省人口与经济社会、资源、环境的全面协调可持续发展做出了贡献。

在生态环境改善方面, 2009年提出的“关于对广州市和珠三角灰霾防治的建议”和“关于对亚运会前广州市灰霾防治的建议”,在相关战略的决策与实施中发挥了重要作用,为2010年以来珠江三角洲地区大气环境的明显改善,蓝天的再现做出了贡献。

在低碳发展转型方面,2009年提出的“创新发展模式 建设低碳广东”提案获得了政协广东省委员会2009年优秀提案奖,省政协认为,该提案关于建设低碳经济社会的建议符合国家的方针政策,有利于构建我省资源节约型和环境保护型社会,对拓宽低碳发展的工作思路具有重要的参考价值。

总之,通过多学科交叉和系统集成创新研究取得的这一系列成果,为协调珠江三角洲人地关系、实现粤港澳大湾区绿色低碳循环发展、推进粤港澳大湾区生态文明建设提供了重要的决策支持。