划定人口发展功能分区,就是要根据人居环境适宜性、资源环境承载力与社会经济发展水平,统筹考虑现有开发密度与人口发展潜力,科学界定人口限制区、人口疏散(收缩)区、人口稳定区和人口集聚区等不同类型人口发展功能区的地域和范围,明晰不同功能区人口发展的定位与方向,完善不同功能区人口规划与政策体系,促进形成人口分布合理、人口资源环境协调发展的区域格局。

(1)人口限制区——地处人居环境不适宜地区,不适宜人类常年生活和居住。这类地区生态环境脆弱,资源环境承载力有限,受地形、气候、水文和地被等自然因素的限制,人口稀少且集中分布在少量的河谷、台地/阶地地区,有些区域实际上是“无人区”。我省的人口限制区大多地处江河源区,生态区位特殊、生态地位重要,属于重要的生态屏障地区。此外,国家禁止开发的自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区等特殊地区也应纳入人口限制区,但是这些特殊地区往往由于分散在各县级行政区内且面积较小,在以县级行政区为划分单元的人口发展功能分区中难以反映出来。该类功能区对应于主体功能区规划中的禁止开发区域。

(2)人口疏散(收缩)区——地处人居环境临界适宜或一般适宜地区,资源环境承载力临界超载或超载,物质积累基础一般,社会发展水平中等。这类地区人口与产业相对分散,城市化水平不高,人口、资源环境与经济社会发展相对失衡,亟待协调发展。广东省人口疏散(收缩)区大都是重要生态屏障地区和重点扶贫县集中分布地区以及国家划定的生态发展区。其中,分布在人口限制区周边的人口疏散(收缩)区,是生态环境相对较好的地区;分布在人口稳定区和集聚区周边的人口疏散(收缩)区则是人地关系相对紧张的地区。

(3)人口稳定区——地处人居环境适宜地区(包括一般适宜地区、比较适宜地区和高度适宜地区),资源环境承载力平衡或有余。物质积累基础较好和人类发展水平较高。这类地区人口与产业集聚,交通便利,城市化水平较高,人口与资源环境经济社会基本协调,但自然空间有限,需要控制人口数量以保持稳定。人口稳定区是人口与资源环境相对均衡的地区,开发潜力有限,对区外人口吸纳能力不高。对应于主体功能区规划中的优化开发区域。

(4)人口集聚区——地处人居环境比较适宜和高度适宜地区,其资源环境承载力平衡有余或盈余,物质积累基础和人类发展水平处于中等以上。这类地区人口与产业集聚,交通便利,城市化水平较高,人口、资源环境与经济社会协调状态良好,具有一定的发展空间。人口集聚区是资源环境承载条件和经济社会基础较好的地区,发展潜力较大,人口吸纳能力较强。对应于主体功能区规划中的重点开发区域。

上述人口发展功能区的划分是在对区域主体功能明确定位之前做出的初步划分,是主体功能区划分的依据。一旦区域主体功能定位得到明确,其人口发展功能定位还应该进一步细化。例如,原来的人口集聚区,其主体功能可以定位为以发挥人文发展功能为主的重点开发区域,也可以定位为以发挥生物生产功能为主的农产品主产区,但是在这2种定位情况下,其人口承载力是完全不同的,因而其人口发展功能也可能出现巨大差异。因此,需要对原来的人口发展功能区划分体系进行细化调整。

根据其主体功能定位后的人口承载能力大小与现有人口规模比较,各类主体功能区均可能存在人口超载、饱和和富余的情况,即各类功能区内都可能存在3类人口发展功能区,即人口疏散(收缩)区、人口稳定区和人口集聚区。

优化开发区域内除了散布其中的禁止开发区域属于人口限制区之外,还可能存在另外3类人口发展功能区,即人口疏散(收缩)区、人口稳定区和人口集聚区,我们分别称之为人口转移优化区、人口稳定优化区和人才集聚优化区。

农产品主产区内除了散布其中的禁止开发区域属于人口限制区之外,也可能存在另外3类人口发展功能区,即人口疏散(收缩)区、人口稳定区和人口集聚区),我们分别称之为农业人口转移区、人口稳定生物生产区和人口承接生物生产区。

重点生态功能区内除了散布其中的禁止开发区域属于人口限制区之外,也可能存在3类人口发展功能区,即人口疏散(收缩)区、人口稳定区和人口集聚区,我们分别称之为生态移民区、人口稳定生态保育区和人口承接生态保育区。

重点开发区域内除了散布其中的禁止发展区域属于人口限制区之外可能存在另外2类人口发展功能区(即人口稳定区和人口集聚区),可以分别称之为人口稳定开发区和人口集聚开发区。

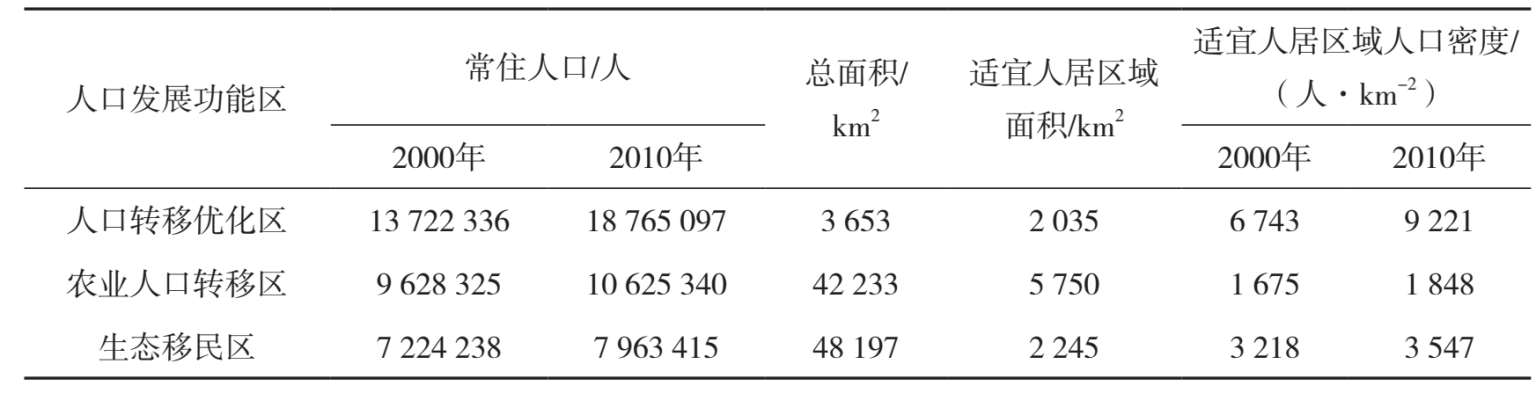

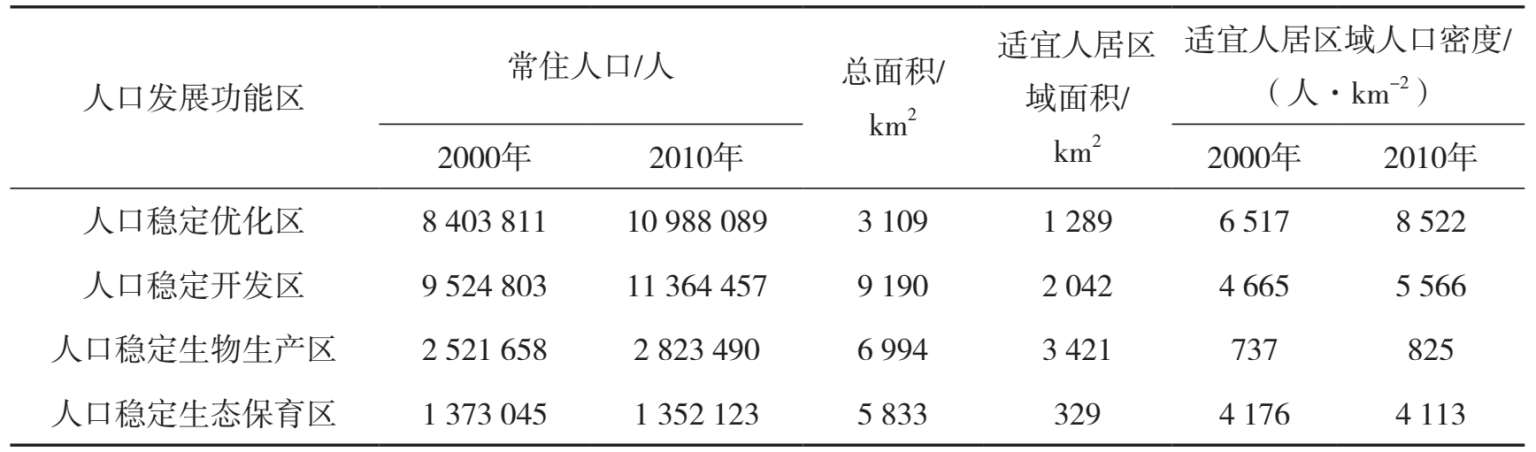

根据以往研究,影响广东各地人居环境最关键的因素是地形起伏度,决定性的因素是平地的面积,其次是水域的分布,至于气候因素,则在广东省内变化不大,区位因素则因为交通条件的改善而使得各地的差距不断缩小了。因此,本书重点考虑通过对各基本功能单元地形起伏度的研究,基于适宜人类居住区域(扣除了水域的平地)的面积对人口发展的决定性影响,根据各功能单元平地的面积及其负载的人口负荷,综合考虑水域和禁止开发区域占据的平地空间,求得各个功能单元区域的适宜人居区域面积,根据适宜人居区域人口密度与相应标准(表2-32)的比较来判断各功能单元人口承载力的状态。将人口超载的单元划分为人口疏散(收缩)区(根据其主体功能定位的区别进一步细分为生态移民区、农业人口转移区和人口转移优化区3个亚区),将人口承载力富余的区域划分为人口集聚区(根据其主体功能定位的区别进一步细分为人口承接生态保育区、人口承接生物生产区、人口集聚开发区和人才集聚优化区4个亚区),将人口承载力接近饱和或临界超载状态的单元划为人口稳定区(根据其主体功能定位的区别进一步细分为人口稳定生态保育区、人口稳定生物生产区、人口稳定开发区、人口稳定优化区4个亚区),将列入禁止开发区域的各类自然保护区、森林公园、国家风景名胜区、国家地质公园等区域划为人口限制区。

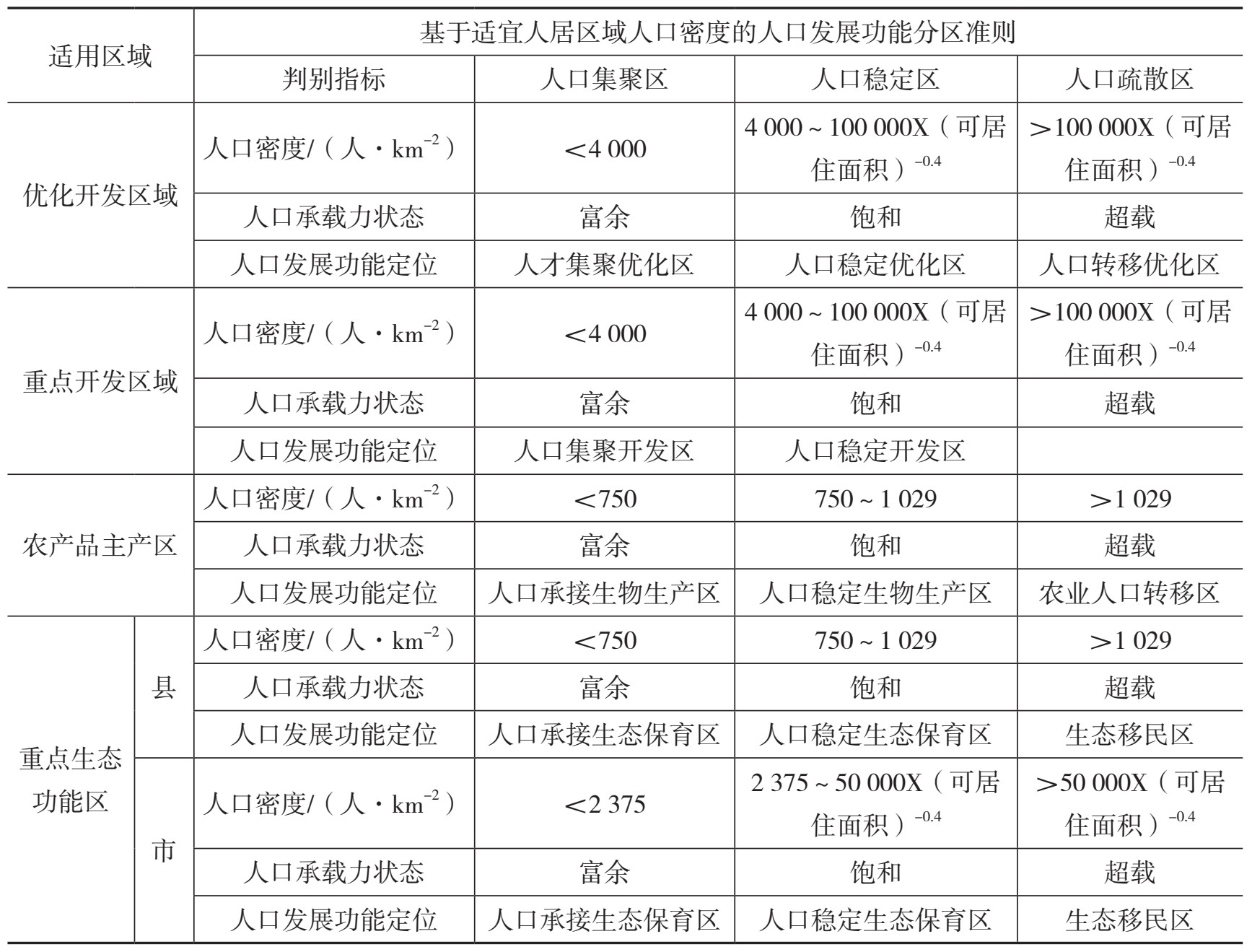

广东省各类主体功能区域2010年人口承载能力状况如表2-33所示。按照既定的主体功能定位发展,优化开发区域还有1 097万人口的富余承载力,重点开发区域还有3 235万人口的富余承载力,农产品主产区超载316万人口,重点生态功能区超载人口有约440万。2010年广东全省合计还有3 576万人口的富余承载能力。当然,这里有一个假设前提,就是允许粮食自给率降低到24%,而且全省水资源的配置得到充分优化,雷州半岛和粤西沿海适宜人居区域不再缺水。

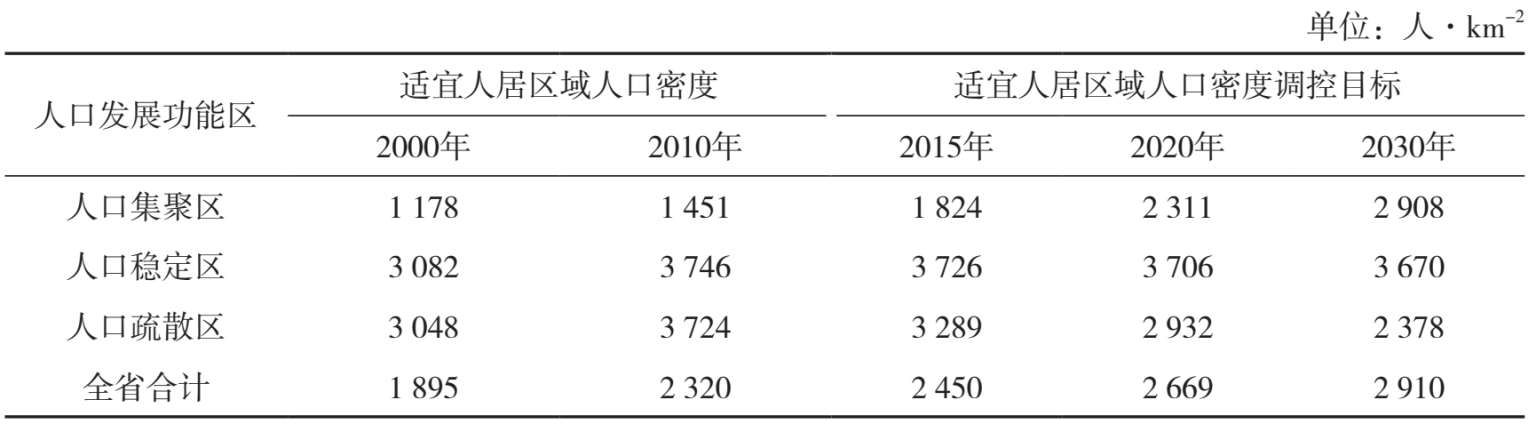

表2-32 广东省各类人口发展功能区的适宜人居区域人口密度标准

注:生态发展区城市化地区可居住区域的人口密度饱和状态的下限取城市与农村可居住区域人口密度下限的平均值。农村可居住区域人口密度饱和状态的下限取750人·km -2 。

表2-33 广东各类主体功能区域2010年人口超载情况

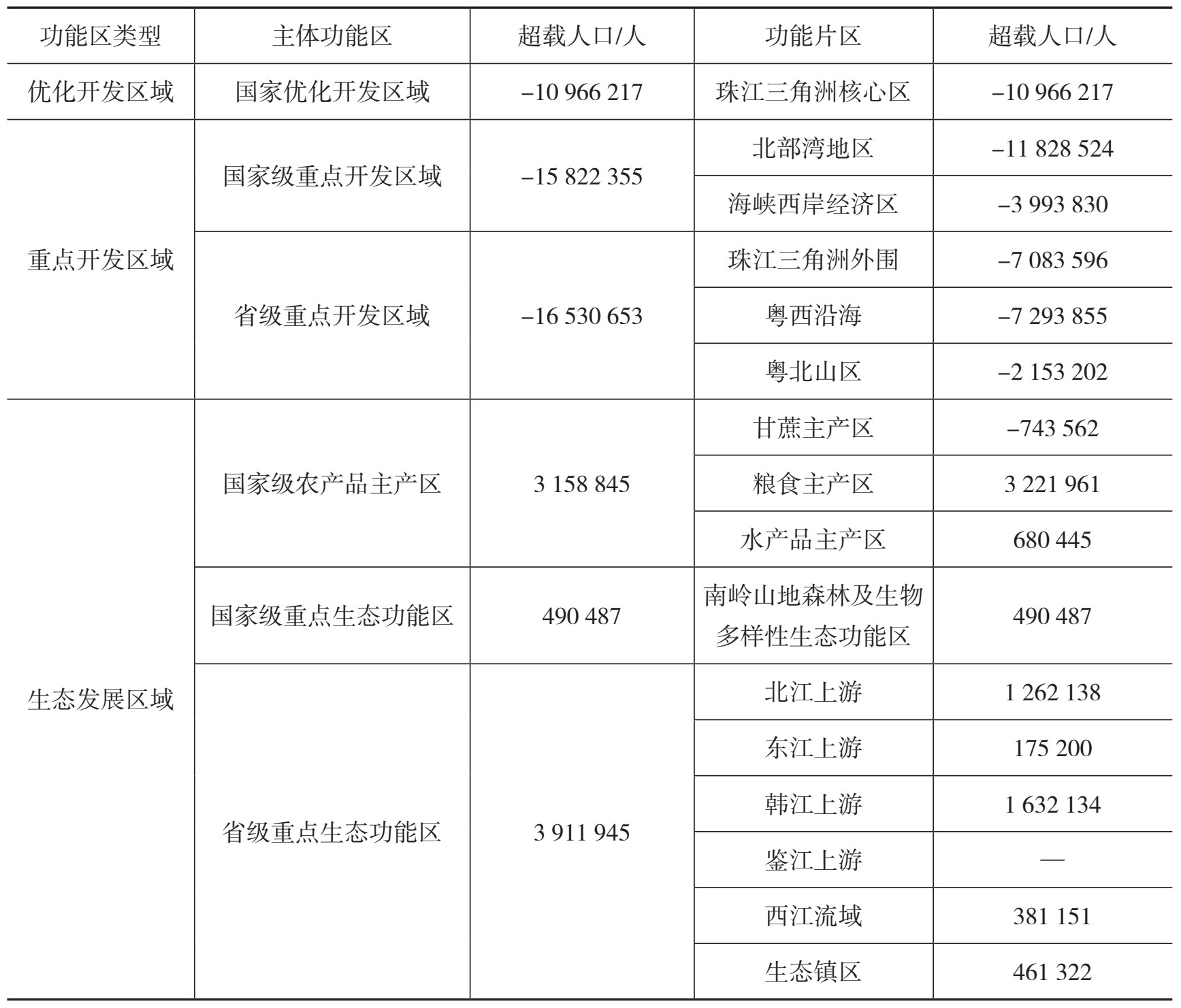

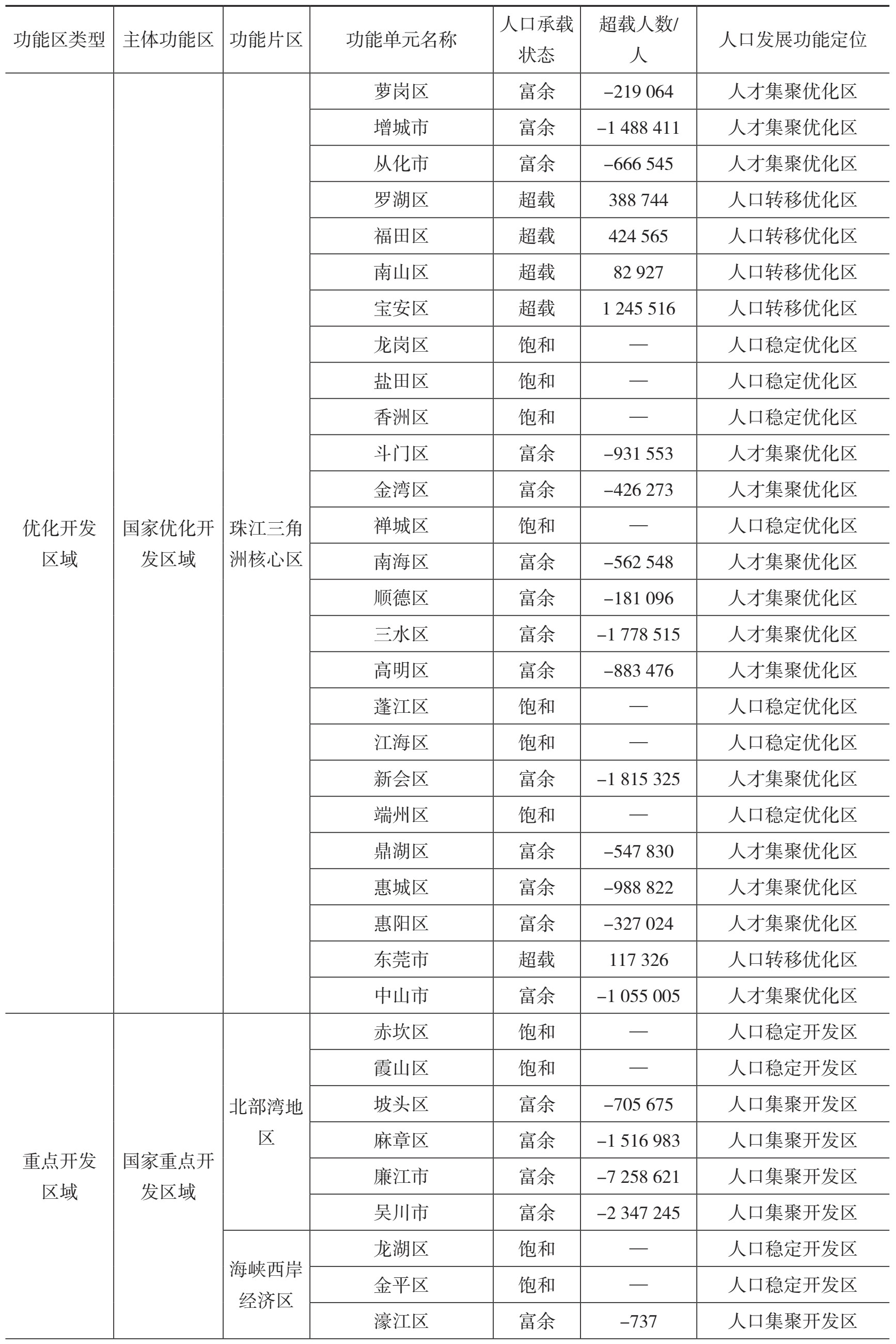

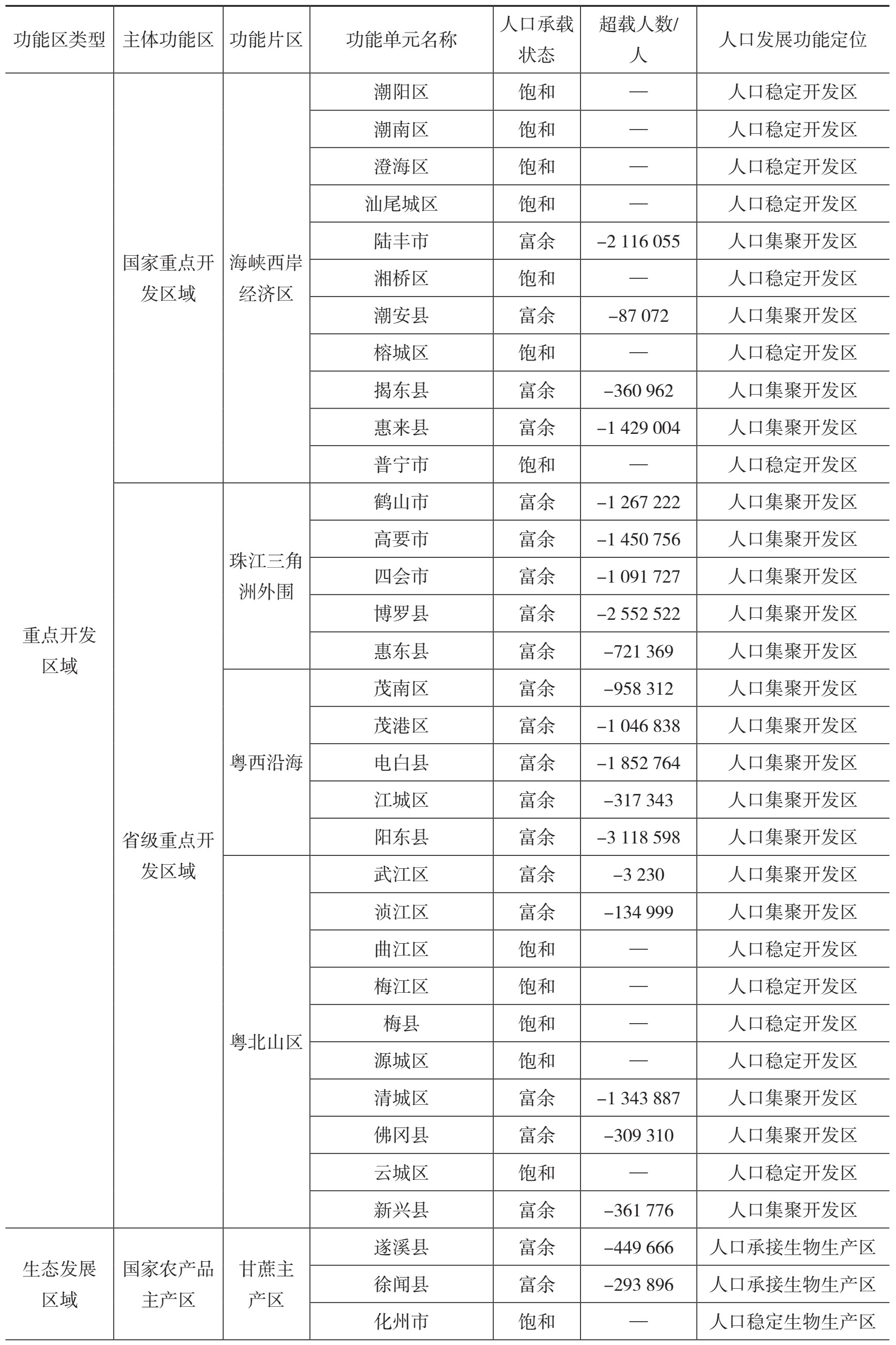

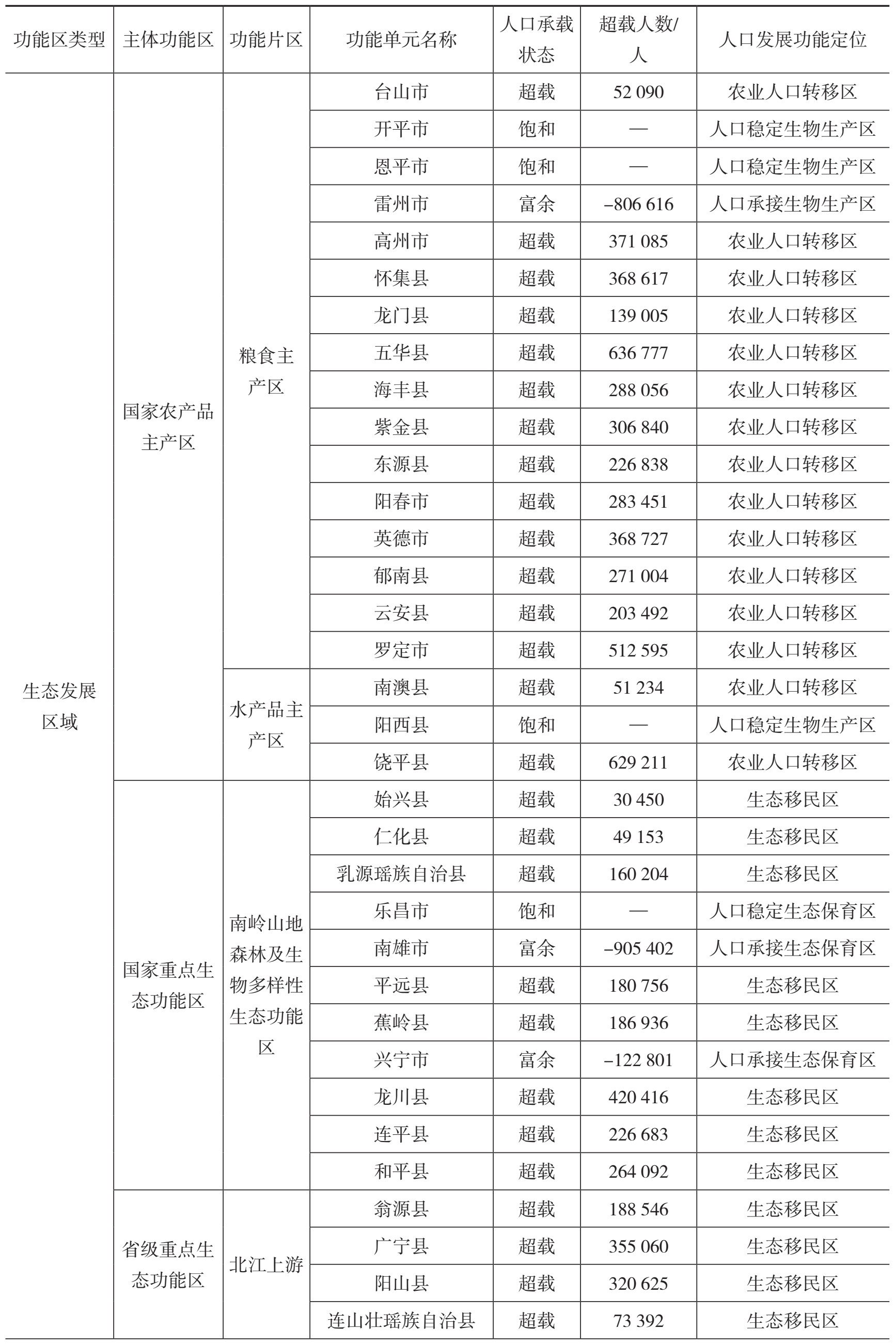

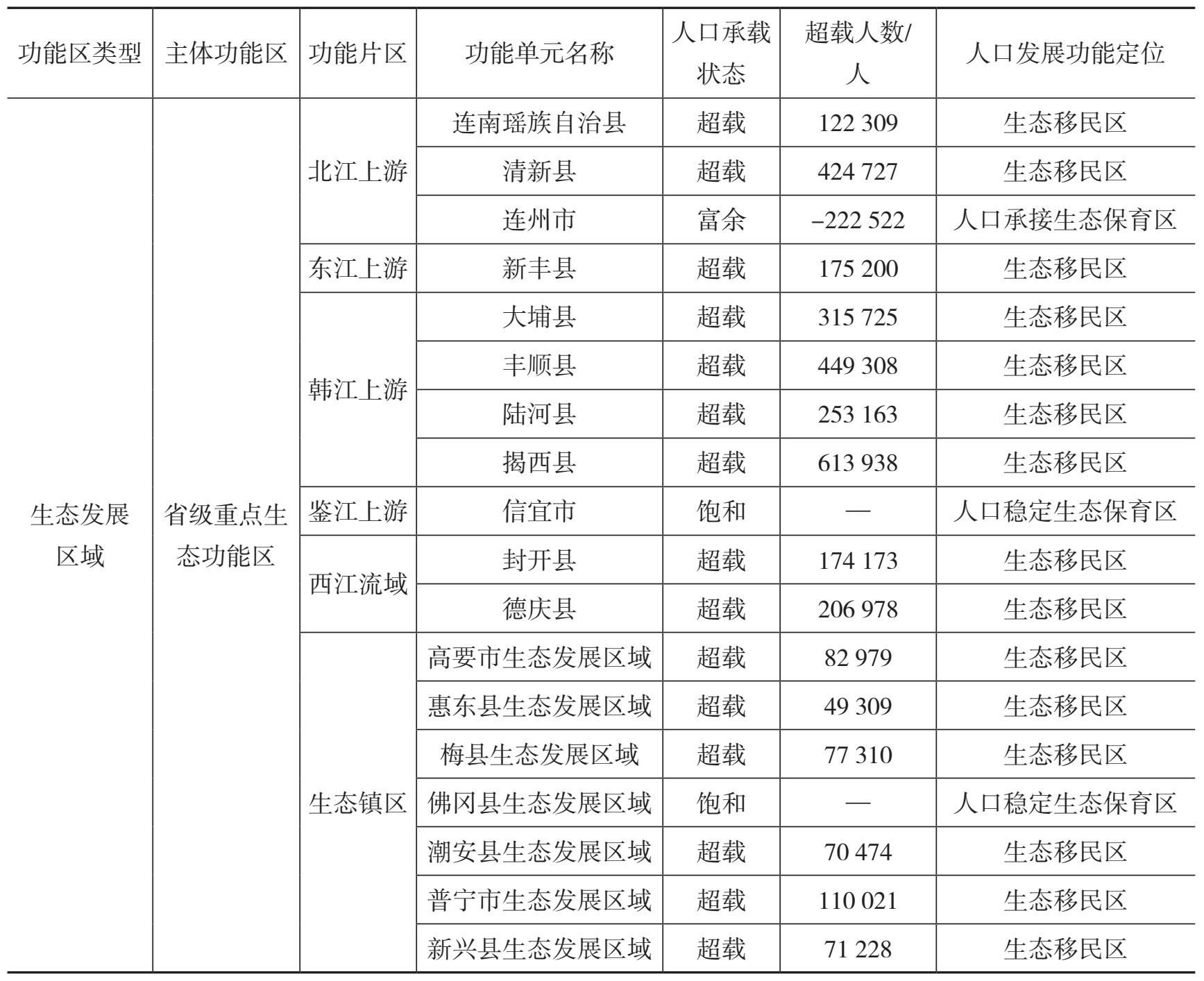

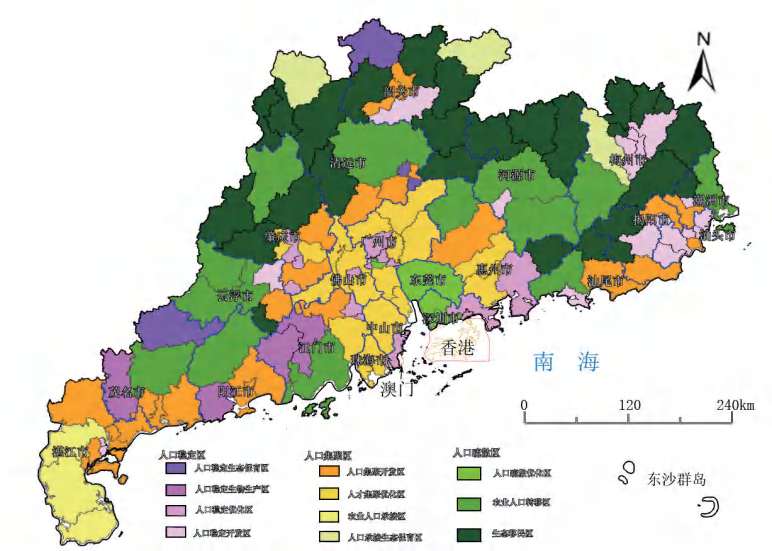

根据前述的研究结果,将广东主体功能分区各功能单元区域人口发展功能定位明确如表2-34和图2-16所示。

表2-34 广东主体功能分区人口发展功能定位

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

图2-16 广东省人口发展功能分区

优化开发区域内有7个功能区单元区(广州市的越秀区、海珠区、深圳市的罗湖区、福田区、南山区和宝安区以及东莞市)人口明显超载,合计有314万人口需要转移疏散,属于人口疏散优化区。广州市的荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、深圳市的龙岗区、盐田区、珠海市的香洲区,佛山市的禅城区,江门市的蓬江区、江海区和肇庆市的端州区等11个功能单元人口容量处于饱和状态,今后发展过程中需要在人口规模保持稳定的情况下优化发展,属于人口稳定优化区。另外的17个功能单元(广州市的番禺区、花都区、南沙区、萝岗区,增城市和从化市,珠海市的斗门区、金湾区,佛山市的南海区、顺德区、三水区和高明区,江门市的新会区,肇庆市的鼎湖区,惠州市的惠城区和惠阳区以及中山市)人口承载力还有富余,合计还可接纳1 411万人口,可以利用这个人口容量空间集聚人才,属于人才集聚优化区。全部优化开发区域内部调整后还可以吸纳1 097万人口。也就是说优化开发区域在转型提质过程中还有1 097万人口的腾挪空间。

重点开发区域内有26个功能单元区(分别是湛江市的坡头区、麻章区,廉江市,吴川市,汕头市的濠江区、澄海区,陆丰市,潮安县,揭东县,惠来县,鹤山市,高要市,四会市,博罗县,惠东县,茂名市的茂南区、茂港区、电白县,阳江市的江城区、阳东县,韶关市的武江区、浈江区,清远市的清城区,梅县,佛冈县和新兴县)人口承载力有富余,属于人口集聚开发区,目前还可吸纳3 235万人。湛江市赤坎区、霞山区,汕头市龙湖区、金平区、潮阳区和潮南区,汕尾城区,潮州市湘桥区,揭阳市榕城区,普宁市,韶关市曲江区,梅州市梅江区和河源市源城区,云浮市云城区等14个功能单元人口容量已经处于饱和状态,属于人口稳定开发区。全部重点开发区域合计还可以吸纳3 235万人,其中国家级重点开发区域可以吸纳1 582万人,省级重点开发区域可以吸纳1 653万人。国家级重点开发区域的富余人口容量主要在粤西北部湾经济圈地区,有1 183万人口的富余容量,而隶属于海峡西岸经济区的粤东片的富余人口容量只有约400万人。省级重点开发区域的富余人口容量主要在粤西沿海和珠江三角洲外围,分别有富余人口容量723万人和708万人,而粤北山区的重点开发区域的富余人口容量合计只有215万人。

农产品主产区里有3个功能单元区人口承载力有富余,它们分别是遂溪县、徐闻县和雷州市,属于人口承接生物生产区。这3个单元合计还可承接155万农业人口,这3个功能单元均位于雷州半岛。化州市、开平市、恩平市、阳西县4个功能单元人口承载力处于饱和状态,为农业人口稳定区。其余的15个功能单元区人口已经超载,属于农业人口转移区,共有471万农业人口需要转移出来。农产品主产区内部平衡配置后还有约316万超载的农业人口需要转移出来。富余的人口容量主要在甘蔗主产区,还可吸纳约74万人,水产品主产区超载68万人,粮食主产区超载322万人。

重点生态功能区内有3个功能单元(分别是南雄市、兴宁市和连州市)还有富余人口容量,合计可吸纳125万人,属于人口承接生态保育区。有3个功能单元(乐昌市、信宜市和佛冈县生态发展区)人口容量处于饱和状态,属于人口稳定生态保育区,今后发展过程中可以保持人口相对稳定。其余的27个功能单元人口不同程度超载,有565万人需要转移出来,属于生态移民区。内部调节后,全部重点生态功能区需要转移440万超载的人口。其中国家级重点生态功能区需要转移49万人,省级重点生态功能区需要转移391万人。

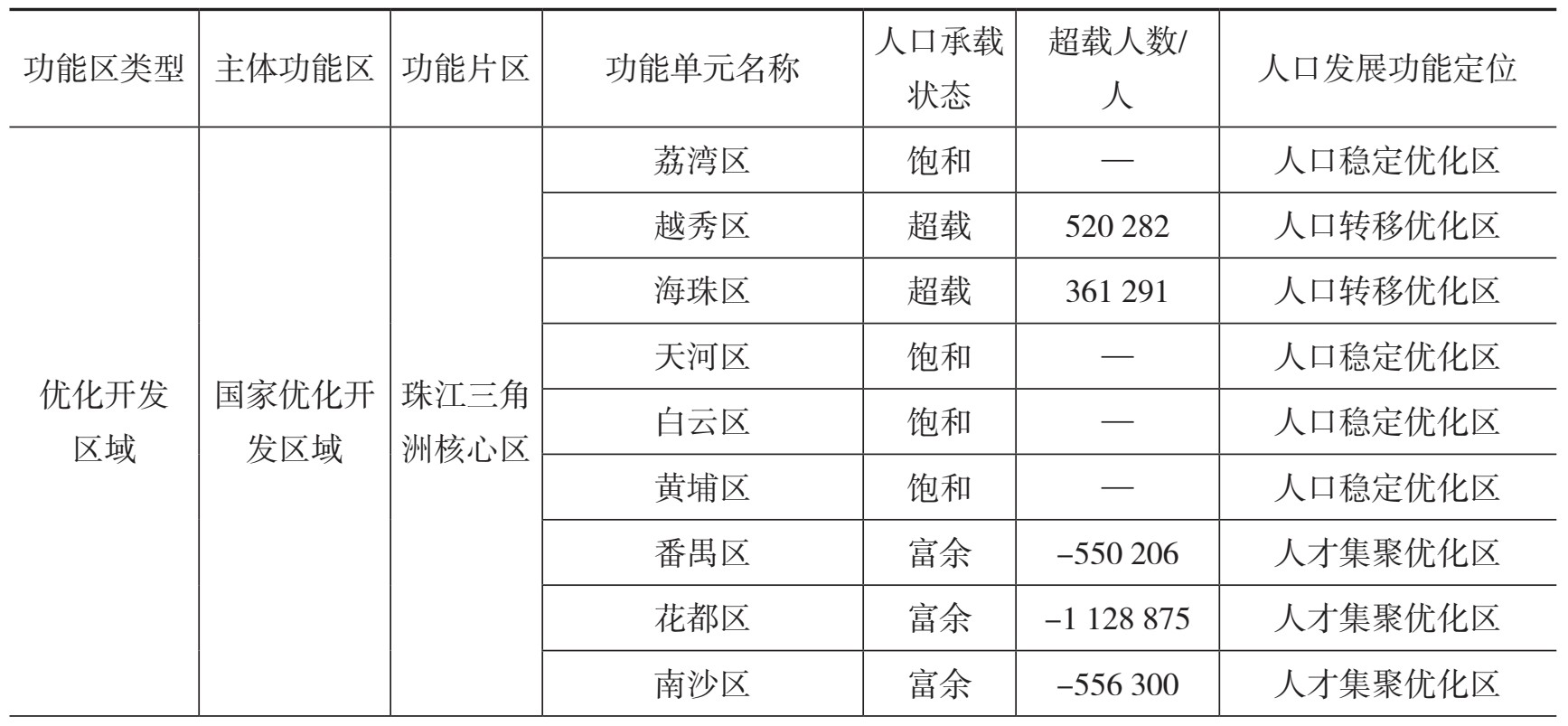

各类主体功能区的人口发展功能定位与常住人口数量及其超载人数汇总于表2-35。

表2-35 各类主体功能区的人口发展功能定位与人口数量

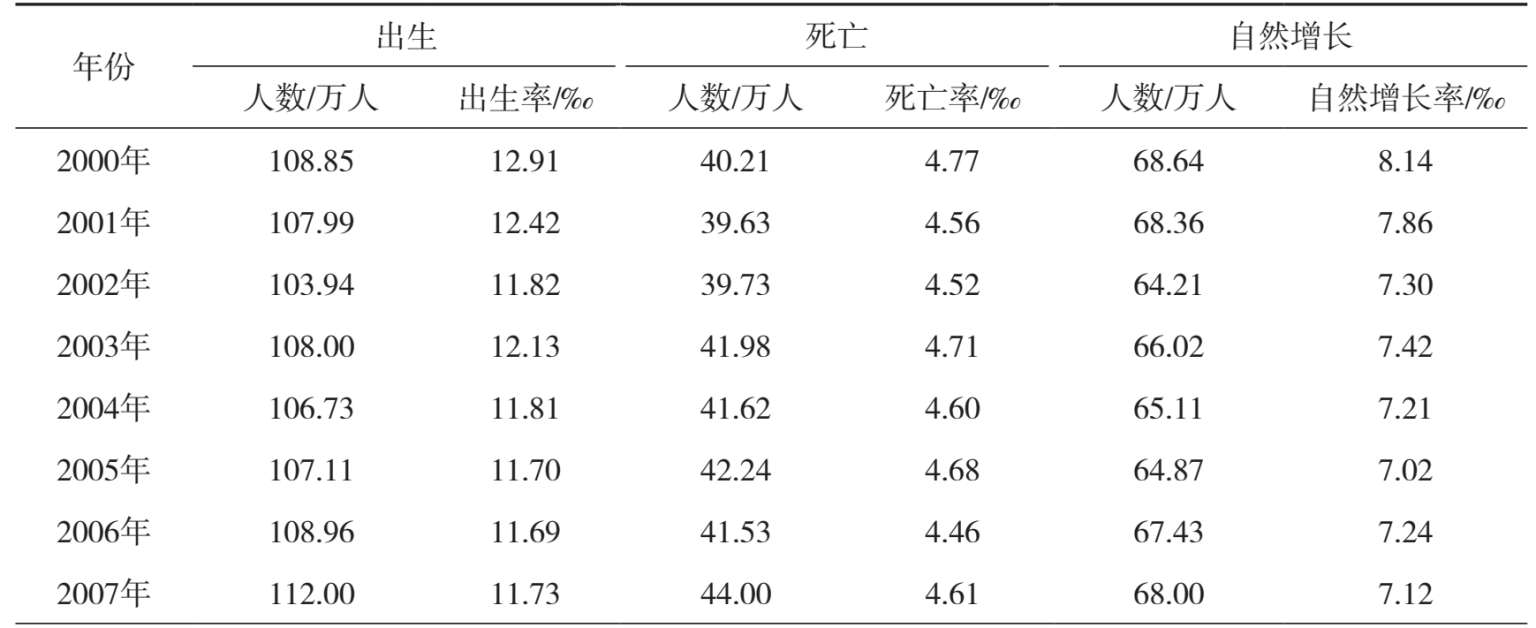

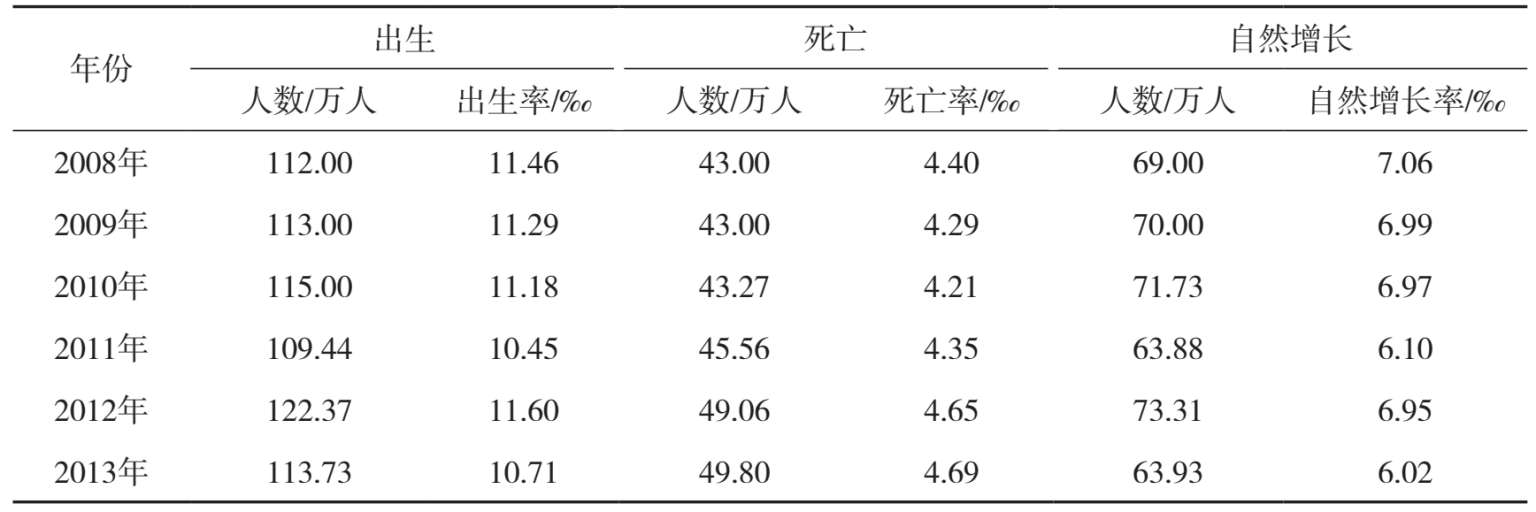

2000—2010年,广东全省常住人口总量保持了2.04%的增长速度,但是年均自然增长率只有8.29‰

,自然增加的人数只有689万人(表2-36),而省外迁移流入的移民达1 235万人,平均每年净迁移流人口123.5万人(户籍口径统计这10年累计净迁入人口为333.91万人,平均每年净迁入人口只有33.39万人,而未迁户口流入的人口达90万人/年)。高速的人口增长是改革开放在广东先行先试引来“孔雀东南飞”的结果。随着改革开放的春风吹遍全国,如此之高的年均人口增长速度今后很难在广东再现了。最近3年广东的人口增长态势出现了明显的变化,根据广东省统计局按抽样调查数据统计的结果(见《广东统计年鉴2013》)推算,2011年净移入的省外人口只有1 800人,2012年净移入的省外人口为15.69万人,2013年净移入的省外人口为 -13.93万人,省际迁移人口变成了净流出,过去的人口流入洼地现今变成了人口流出的高地。从2009年开始,连续5年广东全省人口自然增长率保持在7‰以下(表2-37),如果在计划生育政策不做大的调整的前提条件下,估计今后的自然增长率很难再超过7‰。从2014年开始,全国各地逐步放开了单独二孩生育政策,预计未来一段时期,人口自然增长率会略有回升,但应该不会超过9‰。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出了到2020年让1亿左右农业转移人口在城镇落户和城市化水平从目前的2012年的52.6%提高到2020年的60%左右的新型城市化目标,而广东的城市基础设施条件和产业集聚优势应该对农业转移人口有比较大的吸引力,如果广东的重点开发区域再推出一些有力的政策来推动农业转移人口的落户和省外人口的流入,在2020年前有可能再次出现一波类似2000—2010年期间那样的外来人口流入高潮(即平均每年净迁移流入人口123.5万人),但是涌入的人口数量应该会有所减少。从2014年开始,按每年从省外迁移流入100万人口,而且人口自然增长率为8.4‰推算,到2020年全省常住人口总量可望突破1.2亿人。

,自然增加的人数只有689万人(表2-36),而省外迁移流入的移民达1 235万人,平均每年净迁移流人口123.5万人(户籍口径统计这10年累计净迁入人口为333.91万人,平均每年净迁入人口只有33.39万人,而未迁户口流入的人口达90万人/年)。高速的人口增长是改革开放在广东先行先试引来“孔雀东南飞”的结果。随着改革开放的春风吹遍全国,如此之高的年均人口增长速度今后很难在广东再现了。最近3年广东的人口增长态势出现了明显的变化,根据广东省统计局按抽样调查数据统计的结果(见《广东统计年鉴2013》)推算,2011年净移入的省外人口只有1 800人,2012年净移入的省外人口为15.69万人,2013年净移入的省外人口为 -13.93万人,省际迁移人口变成了净流出,过去的人口流入洼地现今变成了人口流出的高地。从2009年开始,连续5年广东全省人口自然增长率保持在7‰以下(表2-37),如果在计划生育政策不做大的调整的前提条件下,估计今后的自然增长率很难再超过7‰。从2014年开始,全国各地逐步放开了单独二孩生育政策,预计未来一段时期,人口自然增长率会略有回升,但应该不会超过9‰。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出了到2020年让1亿左右农业转移人口在城镇落户和城市化水平从目前的2012年的52.6%提高到2020年的60%左右的新型城市化目标,而广东的城市基础设施条件和产业集聚优势应该对农业转移人口有比较大的吸引力,如果广东的重点开发区域再推出一些有力的政策来推动农业转移人口的落户和省外人口的流入,在2020年前有可能再次出现一波类似2000—2010年期间那样的外来人口流入高潮(即平均每年净迁移流入人口123.5万人),但是涌入的人口数量应该会有所减少。从2014年开始,按每年从省外迁移流入100万人口,而且人口自然增长率为8.4‰推算,到2020年全省常住人口总量可望突破1.2亿人。

随着人口老龄化的进一步发展,今后的死亡率会缓慢上升,在生育率保持稳定的情况下,人口自然增长率将有所下降,随着全面放开对生育二孩的政策的落地,人口自然增长率有可能在目前的水平下稳定下来,但是随着国内社会经济发展的逐步平衡,省际人口的迁入迁出也将逐步平衡,省外人口的迁移流入将大大减少。按照8.29‰的人口自然增长率和平均每年净迁移流入5万人口推算,到2030年全省常住人口总量可望突破1.3亿人。

表2-36 2000-2010年广东省户籍人口的来源和构成

注:本表数据引自公安部治安管理局编《中华人民共和国全国分县市人口统计资料(2000—2010年)》 ,北京:群众出版社。其中三类公民落户人数是省内净迁入人口数,补登漏报的出生人口数上推算结果。

表2-37 2000-2013年广东人口自然增长情况

(续表)

注:2000-2012年数据引自广东统计年鉴2013;2013年的数据引自2013年广东省国民经济和社会发展统计公报。

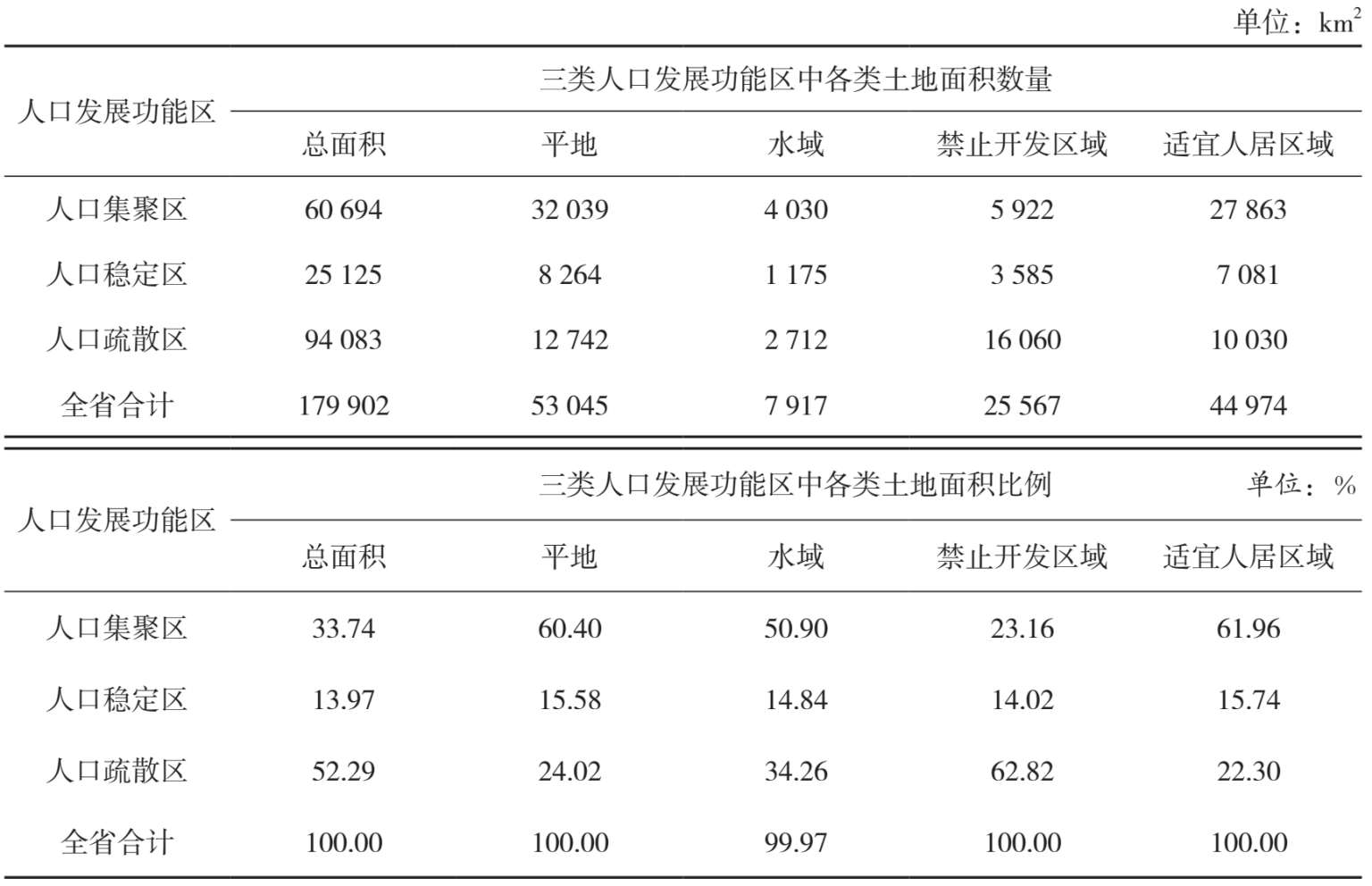

三类人口发展功能区的各类土地面积数量与比例见表2-38。从国土总面积的分配看,人口集聚区总面积为60 694km 2 ,占全省总面积的33.74%;人口稳定区总面积为25 125km 2 ,占全省总面积的13.97%;人口稳疏散区总面积为94 083km 2 ,占全省总面积的52.29%。但是从适宜人居区域面积分布情况看,人口集聚区适宜人居区域总面积为27 863km 2 ,占全省适宜人居区域总面积的61.96%;人口稳定区适宜人居区域总面积为7 081km 2 ,占全省适宜人居区域总面积的15.74%;人口疏散区适宜人居区域总面积为10 030km 2 ,占全省适宜人居区域总面积的22.30%。全省62.82%的禁止开发区域(也就是人口限制区)分布在人口疏散区内。

表2-38 三类人口发展功能区的各类土地面积数量与比例

三类人口发展功能区适宜人居区域人口密度及其调控目标设定值见表2-39。2010年人口稳定区和人口疏散区的适宜人居区域人口密度平均值均超过了3 700人·km -2 ,大大超过生物生产功能区适宜人居区域人口密度控制标准的上限(1 029人·km -2 ),接近人文发展功能区适宜人居区域(城镇)人口密度控制标准下限(4 000人·km -2 );而人口集聚区的适宜人居区域人口密度只有1 451人·km -2 ,虽然高于1 032人·km -2 的生物生产功能区(农村)人口密度控制标准上限,但是大大低于4 000人·km -2 的人文发展功能区(城市)人口密度控制标准下限,作为城市化发展地区,其人口容量空间相当大。应该通过科学合理的调控,逐步降低人口疏散区适宜人居区域的人口密度,相应提高人口集聚区的适宜人居区域人口密度,使人口稳定区的适宜人居区域人口密度保持稳中略降的状态。设定于2030年基本实现调控目标,使人口总量控制在粮食自给率不低于32%条件下的广东省人口容量(1.3亿人,见表2-21)。到2030年,全省人口集聚区的适宜人居区域人口密度上调到2 908人·km -2 左右,人口稳定区的适宜人居区域人口密度控制到3 670人·km -2 以下,人口疏散区的适宜人居区域人口密度下调到2 378人·km -2 左右。全省适宜人居区域人口密度平均值控制在2 910人·km -2 左右。

表2-39 三类人口发展功能区适宜人居区域人口密度及其调控目标

通过适当的政策调控,使人口分布与资源承载能力相适应,到2030年,人口集聚区的国土人口密度将大幅提高,达到1 335人·km -2 左右;人口稳定区的国土人口密度控制在1 034人·km -2 左右,略低于2010年(1 056人·km -2 );人口疏散区的国土人口密度下调到254人·km -2 左右,比2010年减少143人·km -2 (表2-40)。

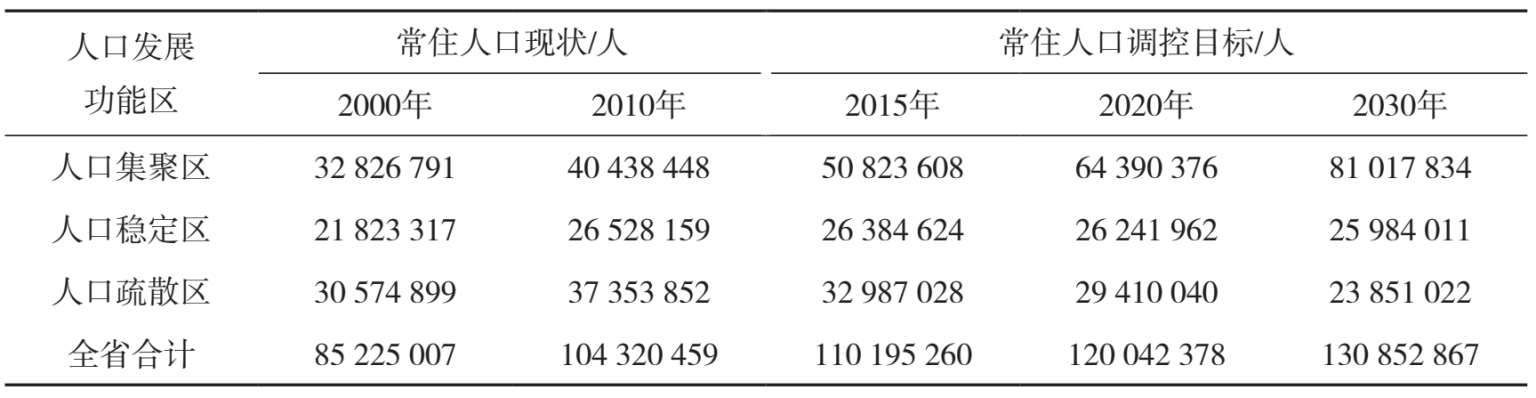

三类人口发展功能区的常住人口数量及未来调控目标见表2-41。到2030年,全省常住人口总量控制在1.3亿左右,其中人口集聚区8 102万人,人口稳定区2 598万人,人口疏散区2 385万人。人口的较快增长应该会出现在2020年之前,2020年以后人口的增长会明显减慢,到2030年以后人口规模将基本稳定下来,人口发展功能区格局也将基本形成。

表2-40 三类人口发展功能区人口密度及其调控目标

表2-41 三类人口发展功能区的常住人口数量及未来调控目标

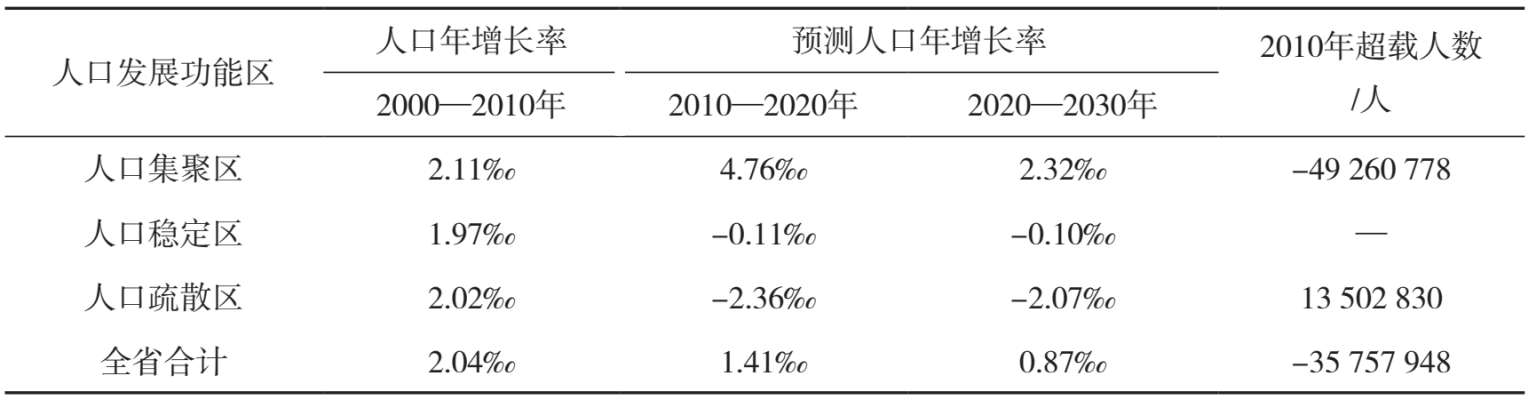

三类人口发展功能区的常住人口年增长率及其调控目标见表2-42。

表2-42 三类人口发展功能区的常住人口年增长率及其调控目标

人口疏散区在过去集聚了太多的人口,2000—2010年的人口年增长率达2.02‰,略低于全省人口年增长率(2.04‰),但是到2010年,其人口密度到已经超出了当地资源承载能力的极限。而人口集聚区在2000—2010年的人口年增长率达2.11‰,明显高于全省人口年增长率(2.04‰),但是其人口承载能力还有大量富余,是进一步集聚人口,深入开发其人文发展功能的好地方。人口稳定区的人口密度已经达到饱和状态,在2000—2010年的人口年增长率只有1.97‰,明显低于全省人口年增长率(2.04‰),今后应该进一步控制其人口数量的增长,直至其人口数量稳定下来。

下面对三大类人口发展功能区的人口分布特征和主体功能定位进行深入分析。

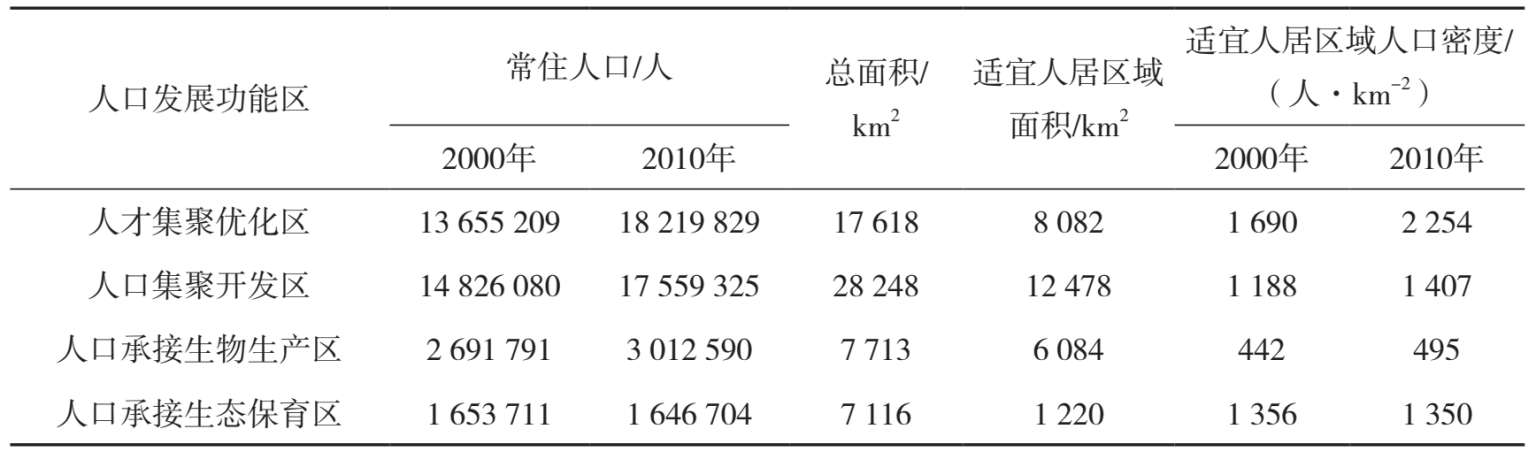

按照广东主体功能区规划划分的基本功能单元归类,广东的人口集聚区有4类:第1类分布在优化开发区域,其适宜人居区域的人口密度还没有达到其资源承载力的下限(4 000人·km -2 ),还具有一定的人口集聚能力,但是其附近的人文发展功能区(城区)人口密度较大,已经超载,可以就近接收这些超载区域转移的人口。同时,这些区域也是优化开发区域转型升级开辟新的产业基地的依托,需要为培育新的经济增长点网罗人才,故称为人才集聚优化区。第2类分布在重点开发区域,适宜人居区域的人口密度大大低于其资源承载力的下限(4 000人·km -2 ),人口集聚的空间比较大,是承接产业转移和新兴项目落户的首选之地,也是做大区域经济规模的重要依托,称之为人口集聚开发区。第3类位于农产品主产区,耕地资源比较丰富,生物生产功能强大,但是目前其适宜人居区域的人口密度比较小,低于其人口承载力的下限(750人·km -2 ),在改善其水利设施后,还可以承接一些农业人口前来从事生物生产,称之为人口承接生物生产区。第4类位于重点生态功能区。该类人口发展功能区分2种情况,一类为 “市”,一类为“县”。前者在生态保育的同时偏重开发其人文发展功能,后者则在生态保育的同时偏重开发其生物生产功能。前者适宜人居区域的人口密度少于2 375人·km -2 ,可以承接一些城市人口来加入当地的人文发展事业和生态保护工作,后者适宜人居区域的人口密度少于750人·km -2 ,可以承接一些农业人口来从事生态保护和生物生产。我们将该类人口发展功能亚区称之为人口承接生态保育区。人口集聚区的4类人口发展功能亚区的人口现状见表2-43。

表2-43 人口集聚区的类型和人口现状

人口稳定区也可以细分为4类:第1类分布在优化开发区域,其适宜人居区域的人口密度超过4 000人·km -2 ,但是没有超过适宜人居区域人口密度与可居住区域面积关系曲线确定的人口密度上限,人口承载力处于饱和状态,需要在人口稳定的前提下升级改造,提质扩容,称之为人口稳定优化区。第2类分布在重点开发区域,其人口承载力也已处于饱和状态,主要是劳动密集型产业比较多,希望通过“腾笼换鸟”来推动产业升级,称之为人口稳定开发区。第3类分布在农产品主产区,适宜人居区域人口密度介于750~1 029人·km -2 ,人口承载力已经饱和,只能在人口稳定的前提下发展生物生产,称之为人口稳定生物生产区。还有一类分布在重点生态功能区,人口承载力也处于饱和状态,只能在人口稳定的前提下进行生态保育,称之为人口稳定生态保育区。人口稳定区的4类人口发展功能亚区的人口现状见表2-44。

表2-44 人口稳定区的类型和人口现状

人口疏散区可细分为3类:第1类分布在优化开发区域,其适宜人居区域的人口密度超出了适宜人居区域面积—人口密度关系曲线确定的人口密度上限,人口密度超过了其资源承载能力,必须转移一部分人口,称之为人口转移优化区。第2类位于农产品主产区,适宜人居区域人口密度大于1 029人·km -2 ,人多地少,过剩的劳动力需要寻找发展出路,称之为农业人口转移区。第3类位于重点生态功能区,其适宜人居区域的人口密度大于相应功能区的人口密度上限,为保护自然生态和生物多样性,减少人类活动的影响,需要控制人口密度,将重点生态功能区的部分人口转移出来,称之为生态移民区。人口疏散区的3类人口发展功能亚区的人口现状见表2-45。

表2-45 人口疏散区的类型和人口现状