人类社会的发展首先需要解决的是吃穿问题,这是人类最基本的需求,满足这种需求主要依托土地的生物生产力,由此而形成的产业被称为农业,从事农业生产的区域被称为农村。随着人类社会的发展,人类的基本需求得到满足,人类的更高层次的需求不断被激发出来,新的产业不断涌现,专业分工越来越细,工业和服务业等产业体系应运而生,人力、资源、资本、技术等生产要素不断集聚,涌现出一些人口比较集中、以人文发展为主要功能的区域,被称为城镇。显然,城镇和农村其实是人类社会发展的不同功能区域。农村以生物生产功能为主,城镇以人文发展功能为主。由于人文发展需要消耗并依托土地生物生产力生产出来的食品和原料,生物生产能力的规划也要和人文发展的需求相匹配。一味追求人文发展而忽视生物生产,是难以持续发展的。也就是说,农村和城镇是相互依存的。就整个地球而言,不能因为城镇区域的人口容量比较大而农村区域的人口容量比较小就只发展城镇,不发展农村。尤其是对于我国这样的人口大国,必须从国家层面作出规划,划定足够大的区域作为生物生产用地。在国家主体功能区规划里,划定的农产品主产区就是从国家层面对此作出的安排。有人拿新加坡、中国香港和中国澳门这样的几乎只有人文发展功能而没有生物生产功能的城镇区域来讨论区域人口容量或人口密度控制标准,是非常片面的。我国主体功能区规划提出了适度开发的理念。不同的国土空间的主体功能不同,集聚人口和经济的能力不同。必须根据资源环境承载能力确定具体功能区域可承载的人口和经济规模以及适宜的产业结构,不能过度开发。即使是城镇化地区,也要保持必要的农业发展和绿色生态空间,在一定程度上满足当地人口对农产品和生态产品的需求。因此,国土空间开发要有所节制,保持适当的开发强度。

地球上适宜人类从事生物生产和人文发展的区域,我们称之为可居住空间。虽然地球很大,但是地球表面3/4以上的区域被水体占据,这些区域并不适宜人类居住。即使是有限的陆地空间,也不是全部适宜人类居住,受地形、气候等多种因素的制约,高山地区、高纬度地区以及生物生产力低下的荒漠地区均不适宜人类居住。因此,地表环境的人居适宜性决定了人类可居住空间的有限性。但是这个有限的居住空间到底能够容纳多少人口呢?这又和居住空间的功能定位有密切关系。以生物生产功能为主的农村和以人文发展功能为主的城镇,其单位面积的人口容量截然不同。在主体功能确定之后,农村和城镇的适宜人口密度应该有不同的标准。

各类功能区域的人口容量还取决于该地水与土地等资源的承载能力。由于有了国际贸易和产业分工,区域土地的食品生产能力已经不再对具体区域人口的发展构成强烈的约束。但是,在目前的科学技术和经济条件下,区域人口容量还是明显受到一些因素的限制。比例地形起伏度对人口发展的制约目前在世界各国仍然非常明显。地形起伏度大的区域,尤其是海拔较高而地形起伏度大的区域,山体崩塌和滑坡危险性很大,往往是地质灾害多发区域,而且山高路远,人类活动少,是不适宜于人类居住和发展的区域。建在西秦岭山区白龙江河谷边缘泥石流堆积扇上的甘肃省舟曲县城曾出现这样一幕:2010年8月7日夜间在一场暴雨引发的泥石流冲击下,大片家园在瞬间土崩瓦解,冲入白龙江中,结果又堰塞河道,导致白龙江水位暴涨,舟曲县城大片建在江边的建筑遭受水淹,造成人民生命财产的重大损失。无论是农业生产还是工业活动,都必须在一个相对较为平坦的土地上才能顺利开展。经济的发展和人口的集聚必须选择那些地形起伏度不大而且平地较多的区域。高山地区通常也可能是主要江河的源头区域,具有重要的生态屏障功能,而且由于人类活动较少,受人类活动影响小,因而也是野生动物的栖息地,对维护地球生物多样性有重要作用,应该发挥其生态调节功能,建设成为自然保护区或生态保育区。根据地形起伏度分析,我们可以判断:广东省内地形起伏度大于3.0的山地区域,如韶关市的乳源瑶族自治县、乐昌市,清远市的阳山县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、连州市,梅州市的丰顺县和平远县以及肇庆市的怀集县与茂名市代管的信宜市等县市的大部分山地均是不太适宜人居的区域,也是重要的生态屏障地区,应该严格控制人口密度,限制人口的进入和产业的发展。即使在目前人口密度已经较大的情况下,也需要适当转移疏散一些人口,以减少对自然生态的压力,同时要加强对自然生态的保护。而地形起伏度小于1的低丘陵(台地)和平原地区,应该是人口集聚和经济发展的最有利的地区,应该尽量提高这些丘陵(台地)与平原地区土地的集约化利用水平,尽可能在这些区域集聚最多的人口,以减少对生态屏障地区的人口与经济压力。例如水资源问题,尽管水资源也是可以通过贸易在不同区域之间交易的,但是由于水资源的消耗量太大,空间交易成本太高,而且输送过程受沿途环境影响较大,与其把水调进来还不如把人调出去。水资源的丰富程度也决定了一个地区的人口承载能力。

尽管影响一个区域人口承载力的因素很多,但是人口容量是人口承载力的极限(最大值),其真正的制约因素又是有限的。木桶理论告诉我们:木桶能装多少水是由最短的那块木板的高度决定的。同样道理,城市人口容量是受到对人口承载力最弱的那个影响因素制约的。即使一个城市的面积很大,但如果其水资源有限,则其人口承载力只能由其有限水资源所能泽及的人口数量来决定,这时,水资源承载力就是制约城市人口容量的短板。对于地处亚热带沿海和珠江流域下游地区的广东省来说,水资源相对比较丰富,水资源的承载力并不构成制约人口发展的短板。但是广东省“七山一水两分田”的土地格局决定其地形起伏度是制约广东各地人口容量的短板。在本书中,我们将重点分析一下地形起伏度对广东各类主体功能区人口容量的制约。

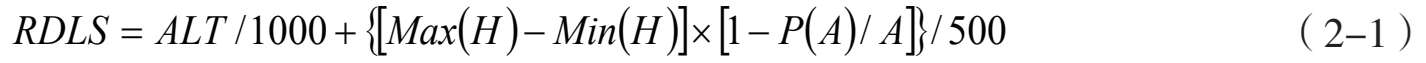

地形起伏度(RDLS)反映区域地形地貌特征,用海拔高度和地表切割程度综合表征。《国家人口发展功能区工作技术导则》提出了一个地形起伏度计算模型,计算公式为:

式(2-1)中:ALT为某区域的平均海拔高程,m;

Max ( H )和 Min ( H )分别为该区域内的最高与最低海拔,m;

P ( A )为区域内的平地面积,km 2 ;

A为区域总面积。

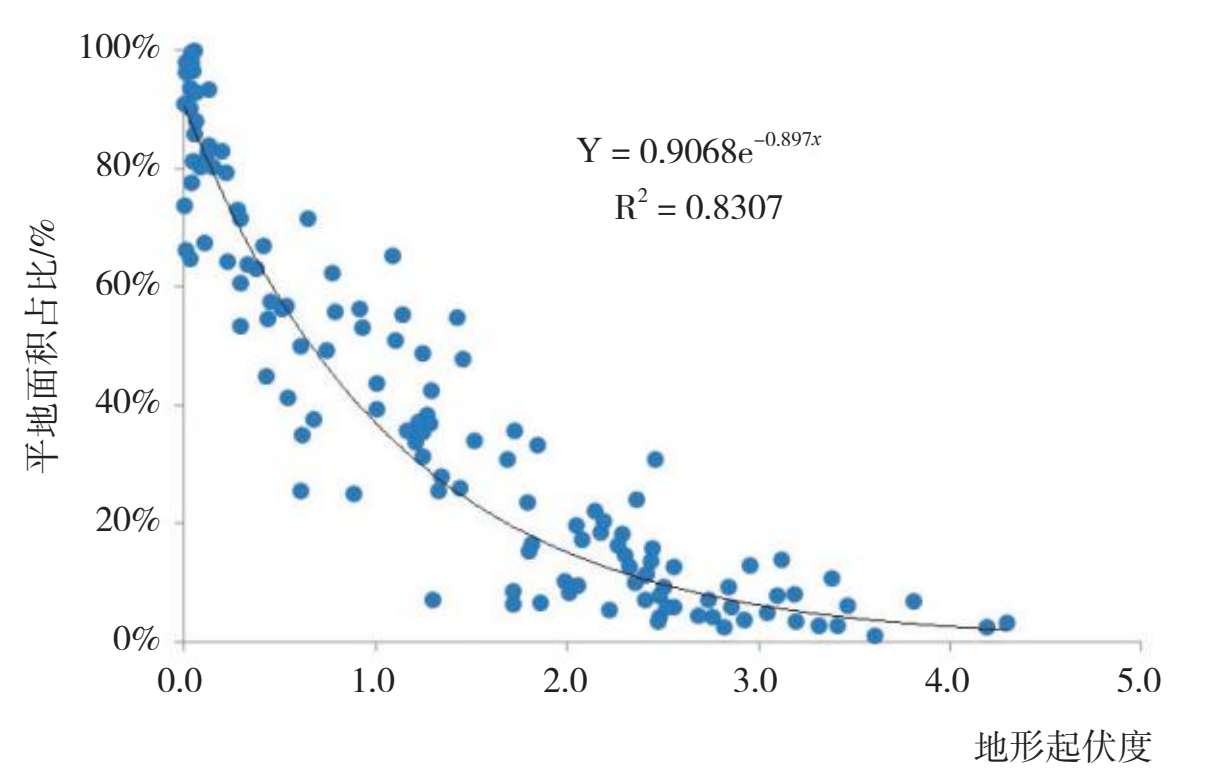

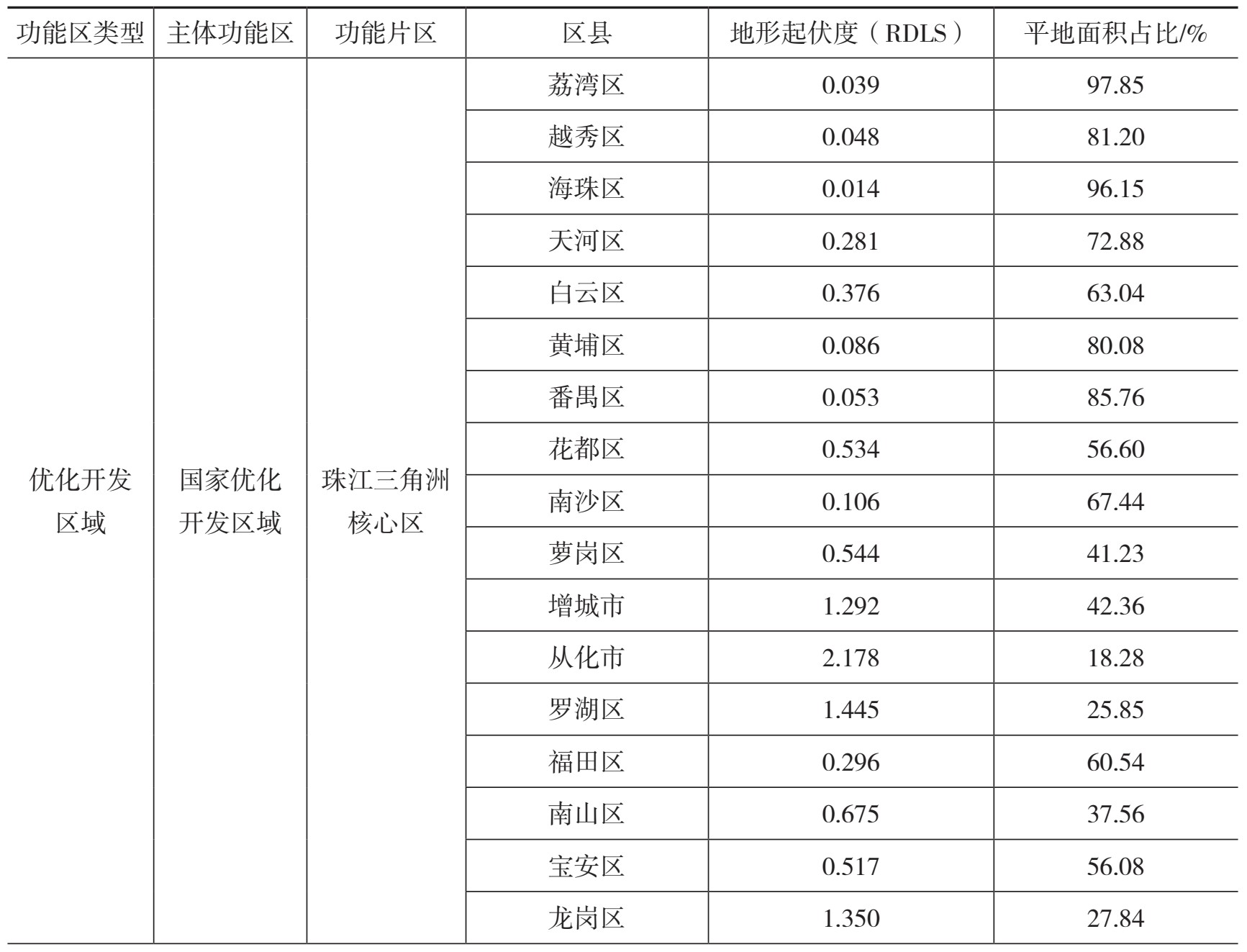

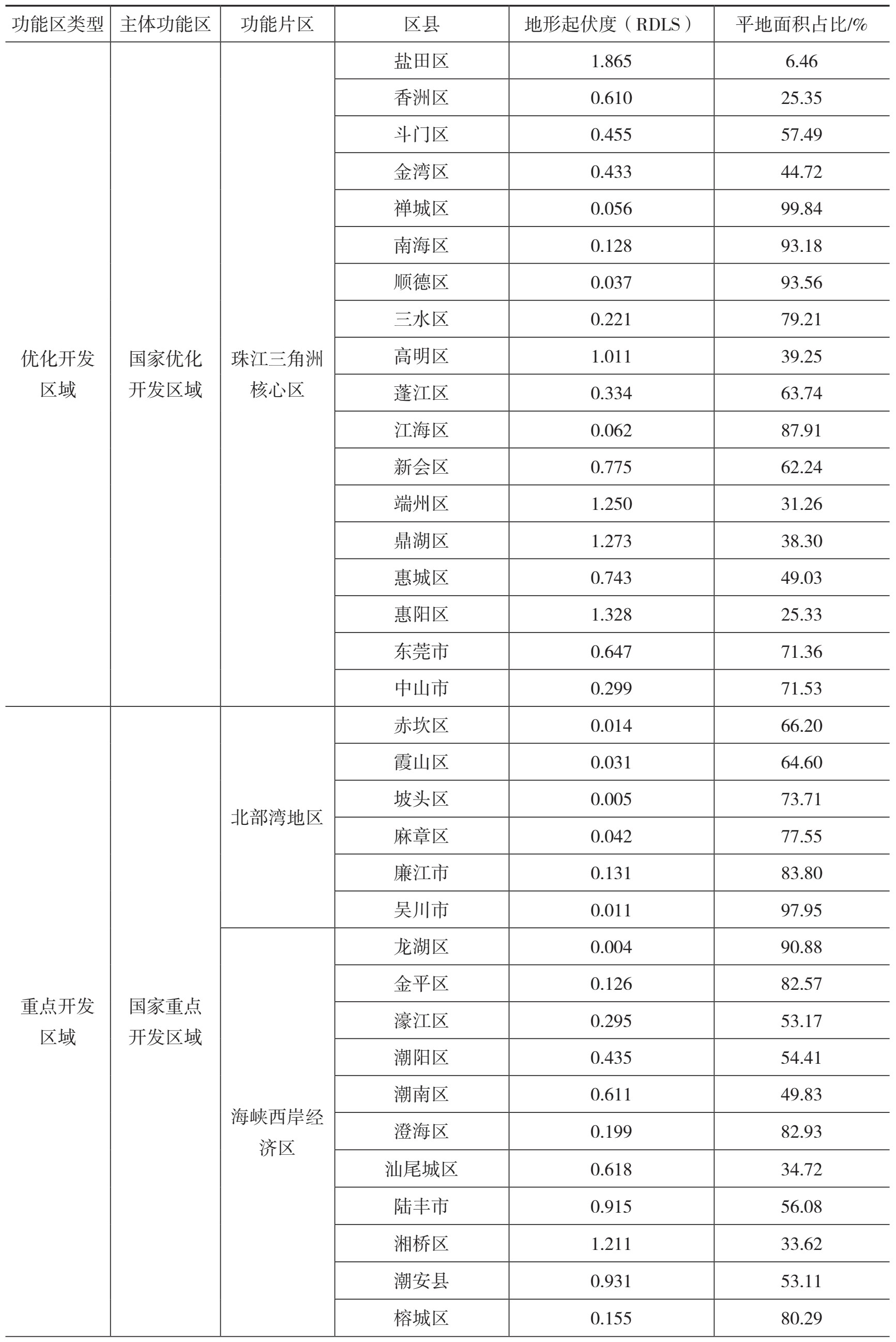

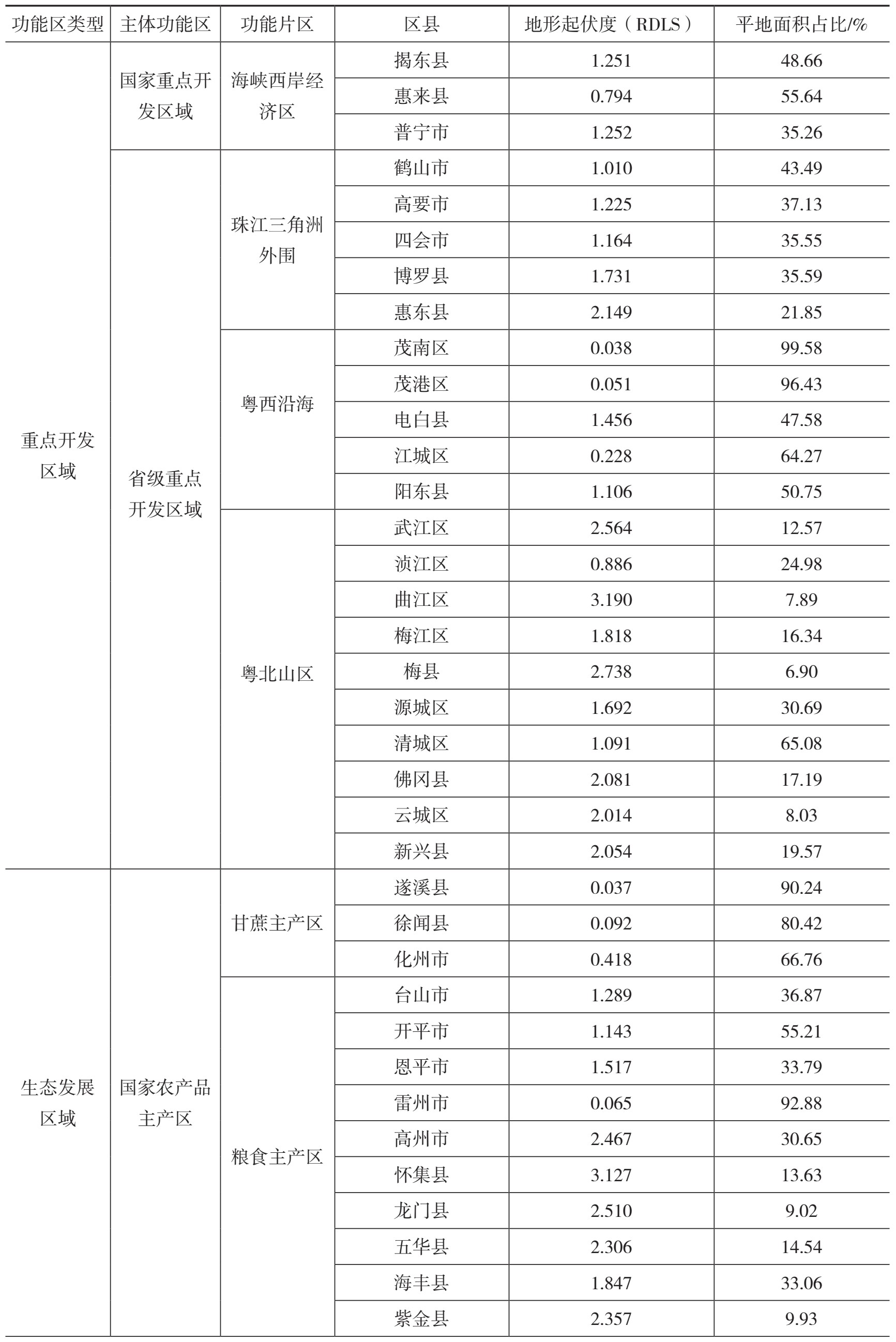

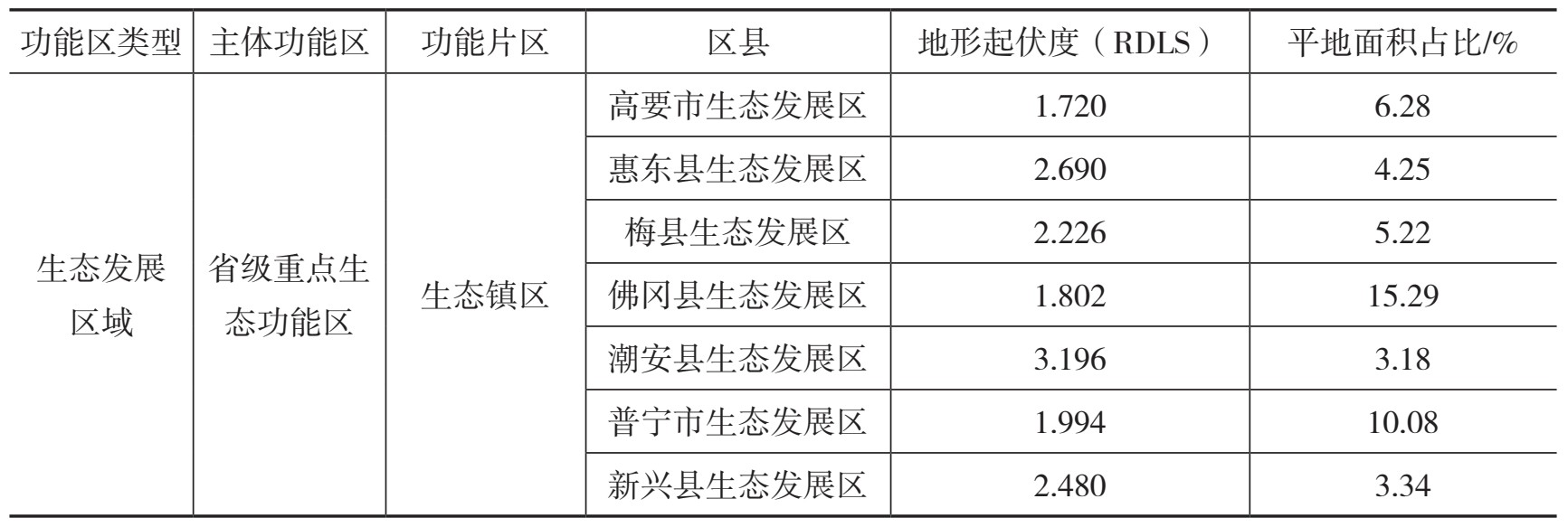

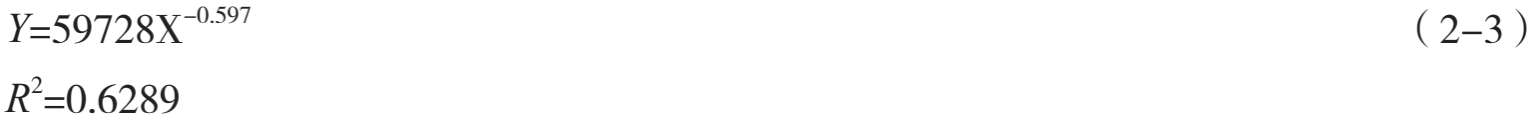

首先作出100m×100m分辨率的数字化地形图,按1km×1km网格提取海拔高程最大值和最小值,将海拔高程最大值和最小值相差小于30m的网格(即地面倾角小于3.5°)标示为平地,然后用县级行政区域界线矢量图分割,得出各行政区域的平地面积数和海拔高程最大值、最小值以及海拔高程平均值,再根据地形起伏度指数计算公式(2-2)计算出全省130个功能单元区域的地形起伏度指数和平地面积所占的百分比如表2-12所示。地形起伏度指数与平地面积占比呈显著负相关,相关系数为-0.896,其绝对值远远大于显著性水平为0.001的临界相关系数(0.321)。在地形起伏度指数与平地面积占比关系散点图(图2-3)上可以拟合一条曲线:

(2-2)中:Y为平地面积占比,%;

x 为地形起伏度。

图2-3 地形起伏度指数与平地面积占比关系散点

表2-12 广东130个功能区域的地形起伏度与平地面积占比

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

广东全省179 902 km 2 的国土范围内,只有53 044 km 2 的相对平坦区域,约占总面积的29.48%。而这53 044 km 2 的相对平坦区域里,河流、湖泊、水库等水域占据了7 916 km 2 ,实际可承载人类居住发展(具有生物生产和人文发展功能)的空间只有45 128 km 2 。2010年居住生活在这个空间的平均人口密度为2 312人·km -2 。稍低于世界人口最密集的大都会区——日本关东盆地的平地区域人口密度(2 634人·km -2 )。当然,其他134 775 km 2 的国土(山地、河流、湖泊、水库)虽然在很大程度上不能直接为人类所利用,但是这些国土具有强大的生态调节功能,是保障人类社会发展所依托的生态系统得以稳定维持而不至于崩溃的主要依托。

城市人口容量是指城市辖区内适宜人居区域能够居住生活的最大人口规模。实际上也就是城市辖区国土资源所能承载的最大人口数量。这取决于适宜人居区域的范围大小和各类不同程度适宜人居区域的功能定位,后者决定了具体区域可居住人口的密度。城市人口容量除了与城市土地面积和自然条件优劣有关外,还要受到人类开发利用土地的技术水平和人口对生活质量要求高低的影响。高吉喜(2002)认为适度的人口容量是指在生态系统弹性限度内环境系统所能支撑的经济规模与相应的人口规模。

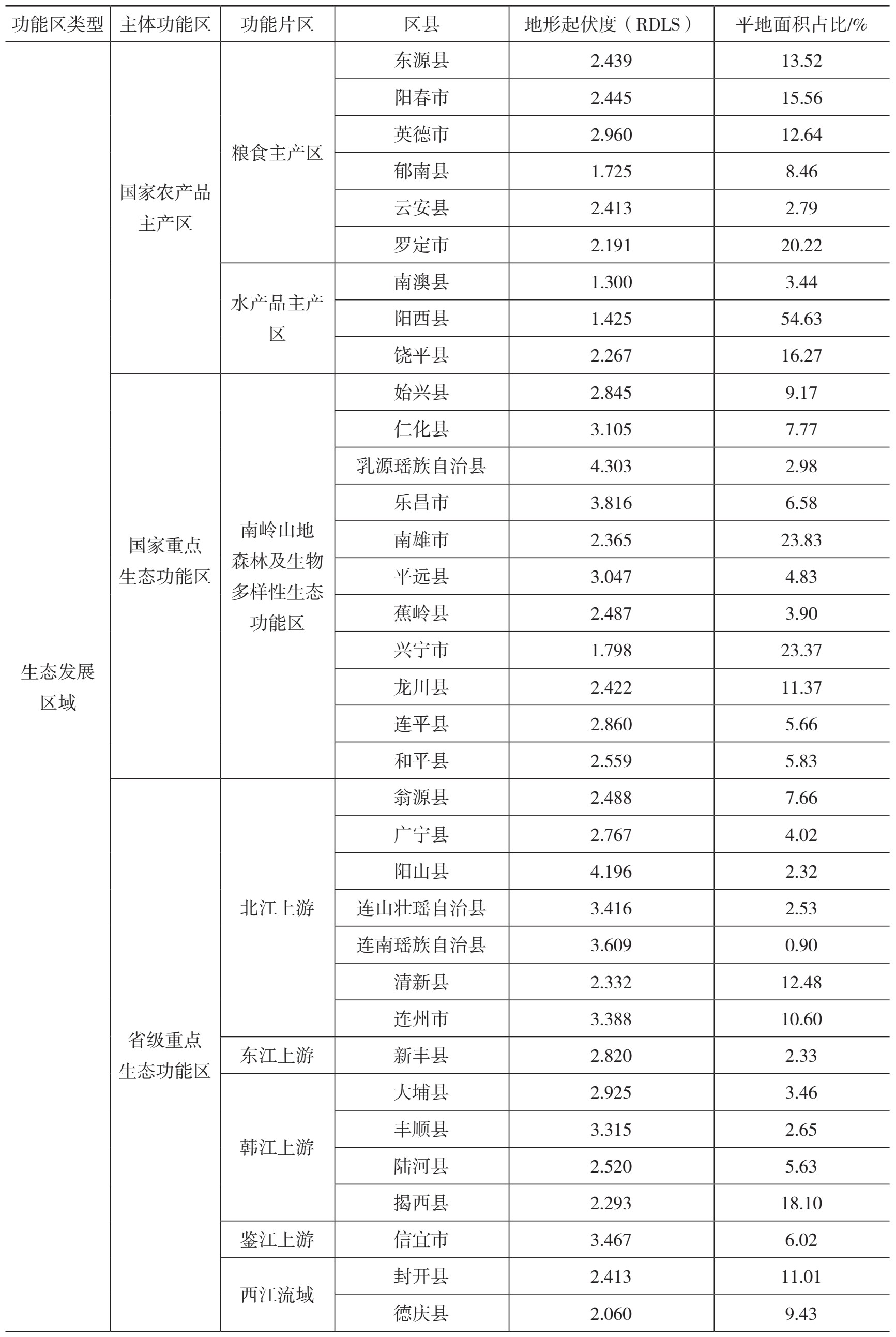

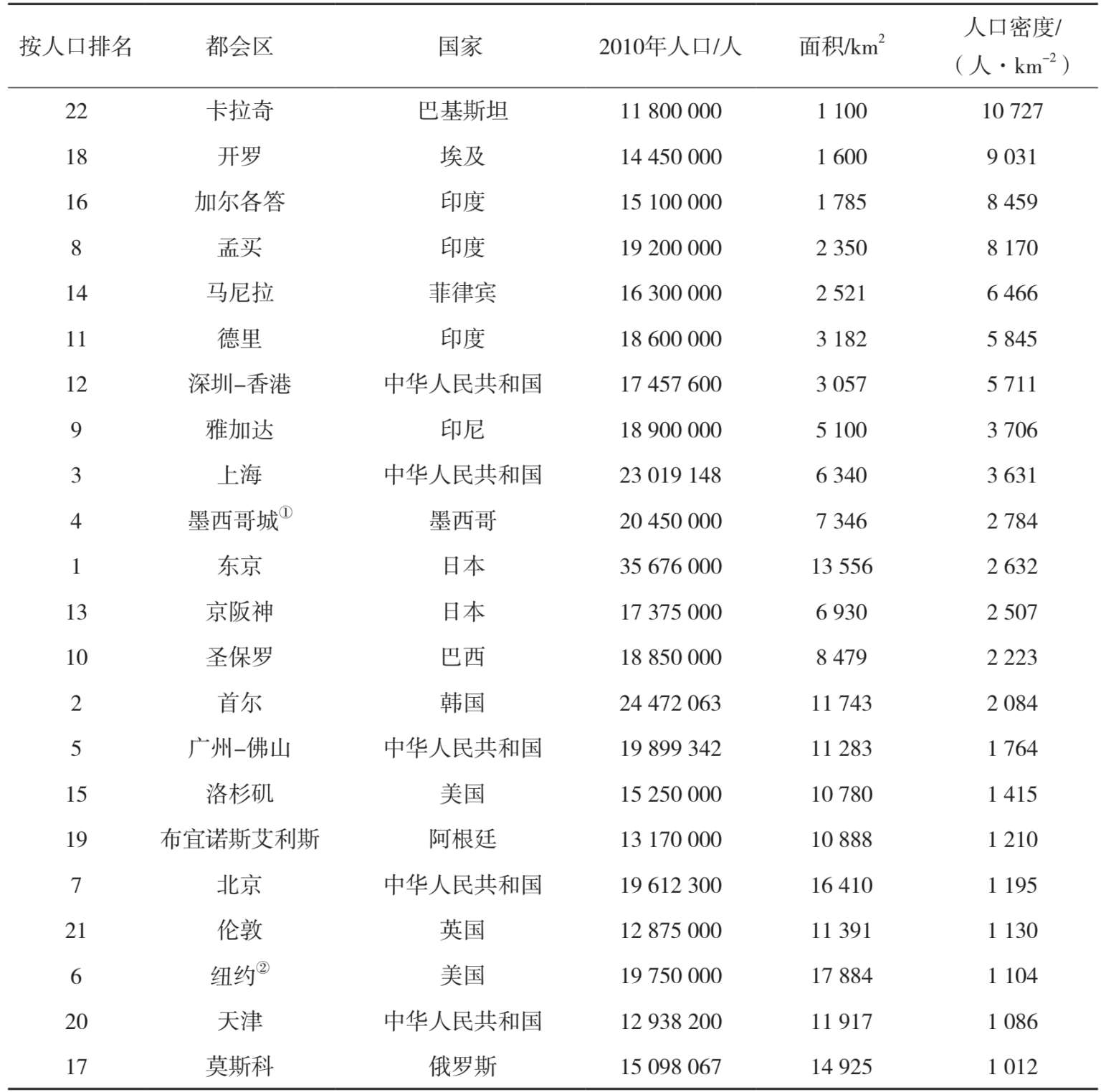

一个城市的适宜人居区域的范围大小在其管辖区域边界不变的条件下基本上是恒定的。在城市基础设施完善的情况下,适宜人居区域人口密度的高低则与城市生活质量成反比。交通堵塞是高密度城区解不开的难题。世界任何一个城市,其规划的高密度城区范围都不可能很大,必须要与低密度城区混搭才能缓解其资源配置的难题。不能用某个高密度城区的人口密度来推算一个城市的总人口容量。例如,如果用新加坡和香港的人口密度(其2010年的人口密度分别为7 252 人·km -2 和6 783人·km -2 )来衡量区域人口容量就是忽略了周边地区在生态功能上的配套作用。即使在人口消费的资源100%可以通过市场配置来解决的情况下,道路交通的疏解能力大小也会对城市人口容量构成硬性的制约。表2-13对比了世界上21个人口数量超过1 000万的都会区的人口密度。可以看出,人口密度大于5 000人·km -2 的都会区基本上是低收入国家的城市,人口密度介于3 000~5 000人·km -2 的都会区则是中等收入国家或地区的城市,而人口密度小于3 000人·km -2 的都会区则大多是高收入的发达国家或地区的城市。

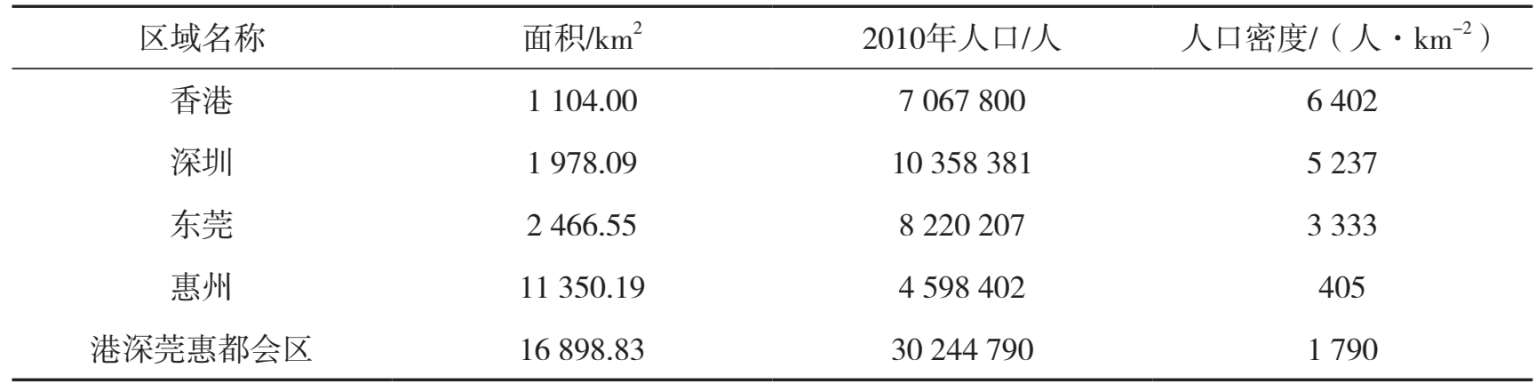

我国有5个人口规模超过1 000万的大都会区,其中深-港都会区人口密度超过5 000人·km -2 ,上海都会区人口密度介于3 000~5 000人·km -2 ,广州-佛山都会区、北京都会区和天津都会区人口密度均小于3 000人·km -2 。我们知道,深圳-香港都会区之所以人口密度可以比较大,主要是因为它并不是一个可以自我支撑发展的都会区,在很大程度上要依靠其境外的东江流域各城市为其提供饮用水源和农产品。完整的深港都会区应该把东江流域中下游东莞市和惠州市的辖区包括在内。这样计算,港深莞惠都会区的人口密度为1 790人·km -2 (表2-14),与广州-佛山都会区的人口密度(1 764人·km -2 )相当。其总面积接近世界上面积最大的纽约都会区,总人口与人口最多的东京都会区相差不足20%。人口规模和占地面积均可以排到世界第二大都会区的位置。

表2-13 世界21个1 000万人口以上的都会区人口密度

注:①墨西哥城都会区泛指墨西哥州和联邦区的城市化区域,包括两片不相连的城区:即墨西哥城市连绵带和墨西哥州首府托卢卡市(TOLUCA);

②纽约都会区包括纽约-新泽西北部-长岛都会统计区和布里奇波特-斯坦福-诺沃克都会统计区。

表2-14 港深莞惠都会区的人口密度

一片人口高度密集的城市化区域,其周边必然有一片或多片人口低密度的非城市化区域为其提供生态屏障和资源支撑。城市化区域的人口密度越大,支撑其运行所需的生物生产(农业)用地和生态调节用地就越多。这些为城市提供农产品和生态屏障的区域虽然在行政区划上可能是分开的,但是它们是城市生态链条上必不可少的环节。美国联邦统计局把人口高度密集的城市群及与其紧密联系的周边非城市化区域拼合而成的区域称为都会区,并构建了以这样的区域作为统计单元的统计体系。比如美国最大的都会区——大纽约都会区就是这样一个地跨4个州(新泽西、纽约、康涅狄克州和宾夕法尼亚州),由21个郡县和城区构成的一个人类密集活动地带(图2-4)。其中人口最密集的纽约曼哈顿区2010年人口密度达26 653人·km -2 ,而宾夕法尼亚州的派克县人口密度只有32人·km -2 。整个都会区2010年4月人口密度为1 104人·km -2 。伦敦和莫斯科等发达都会区的人口密度都处在这个水平上。

图2-4 美国大纽约都会区卫星影像

东京和首尔被公认是世界上人口最密集的新兴城市化区域,但是它们都有广阔的腹地为其提供资源支撑并成为其生态屏障。

东京位于日本本州关东平原南部,水土光热条件较好,物产丰富。1457年,一位名叫太田道灌的武将在此构筑了江户城,随后迅速发展成为关东地区的商业中心。1603年,日本建立了中央集权的德川幕府,江户城又迅速发展成为日本的政治中心。1868年,日本建立明治新政府,江户改称为东京,设立东京府(明治时代)。1943年,日本政府颁布法令,将东京市改为东京都,并扩大了它的管辖范围。目前东京都总面积2 187.5 km 2 ,除了其西部的山地和流经市区的河川外,1 322 km 2 相对平坦的区域均已完全被各类人文发展设施所占据。2010年东京都的人口密度已经达到6 016人·km -2 。但是东京都并不是一个功能配套完善的独立城区,而是与周边区域具有密切联系的一个大都会区的一个功能单元。这个大都会区是依托一个具有重要生态功能和人文发展潜力的地域单元而发展起来的,这个地域单元就是关东盆地。

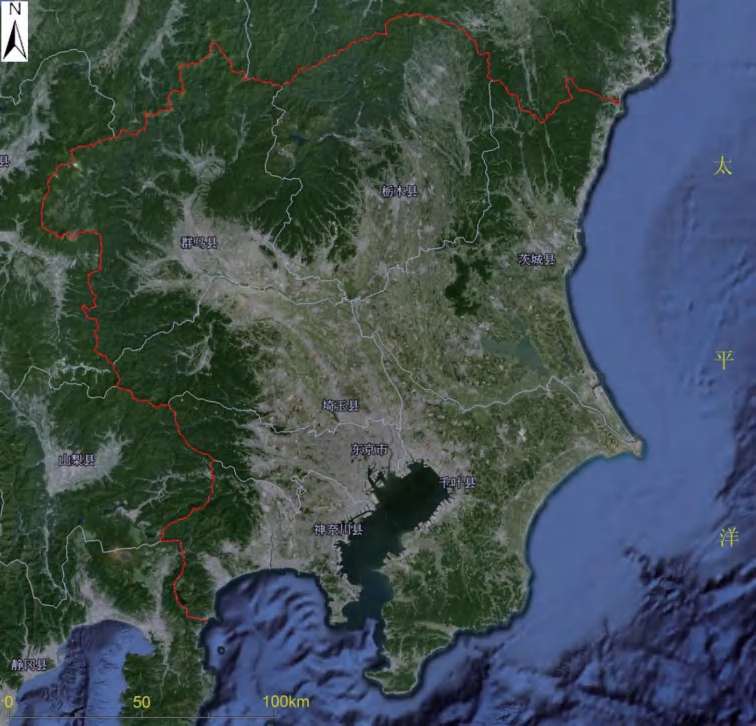

关东盆地位于日本本州中南部,其北部与西部为山地,东边太平洋沿岸有一些丘陵,从山地发育形成的利根川和荒川等河流水系,往东、南流向太平洋和东京湾。长期的水流冲刷携带大量泥沙流向东京湾,在山地和东京湾之间形成了广袤的关东平原。整个关东盆地在行政上被划分为1都6县,分别是东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县、茨城县、群马县和栃木县,统称为关东地区,总面积32 424.5 km 2 (图2-5)。

图2-5 大东京都会区卫星影像

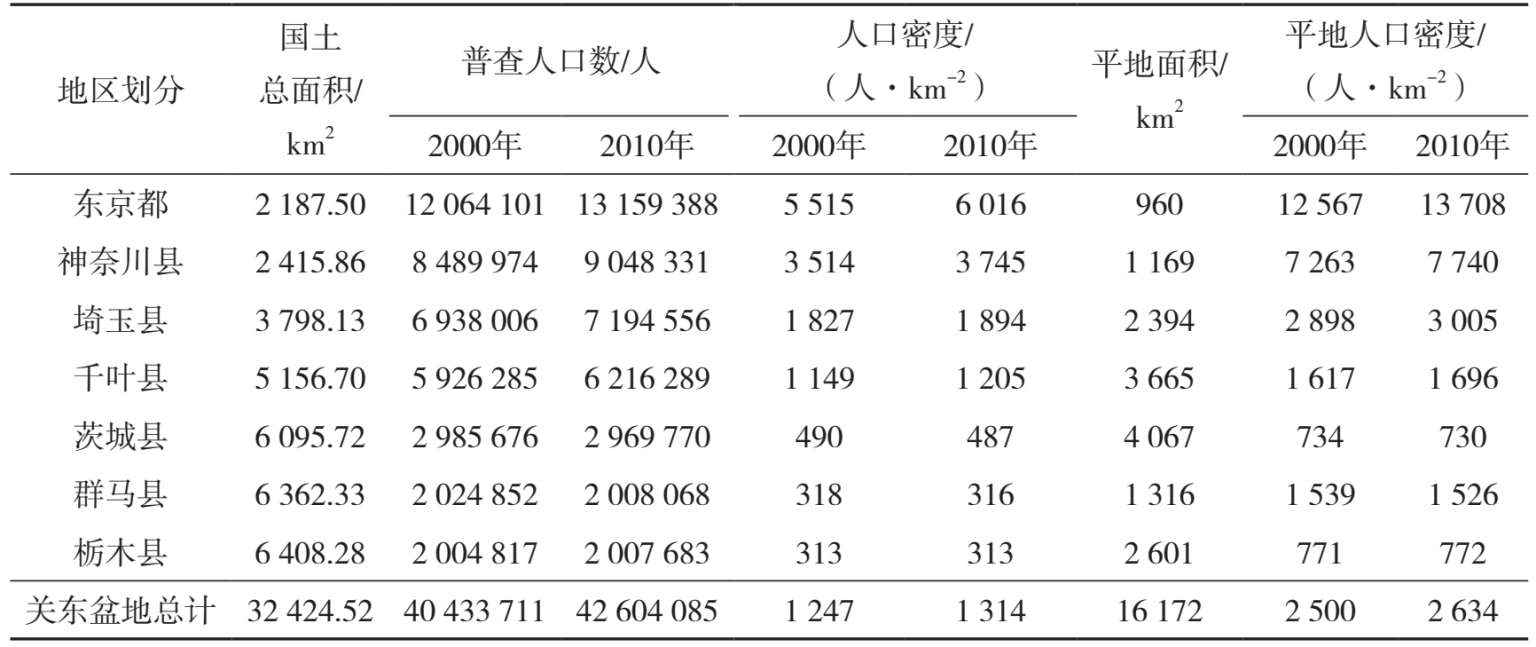

关东盆地内海拔200m以下的台地和低地面积有16 172 km 2 ,称为关东平原。人类居住和生活主要在这些平原区域。关东盆地1都6县2010年10月1日居住总人口为42 604 085,是日本人口最密集、经济最发达的都会区。整个关东盆地人口密度为1 314人·km -2 ,比纽约大都会区人口密度高约20%。但是平地区域居住的平均人口密度为2 634人·km -2 (表2-15),约为整个盆地平均人口密度的2倍。按平地人口密度计算,关东平原内的1都6县有两个高密度区域,分别是东京都和神奈川县,平地人口密度分别为13 708人·km -2 和7 740人·km -2 ;有3个中密度区域,分别是埼玉县、千叶县和群马县,平地人口密度分别为3 005人·km -2 、1 696人·km -2 和1 526人·km -2 ;另外还有2片低密度区域,分别是栃木县和茨城县,其平地人口密度分别为772人·km -2 和730人·km -2 。2000—2010年期间,高密度区的人口密度还在缓慢增长,但是低密度区的人口密度却在缓慢下降(表2-15)。虽然日本没有明确的主体功能区规划,但是在市场机制驱动下却自然形成了明确的功能分区。低密度的栃木县和茨城县,实际上就是关东盆地的生物生产功能区,也就是我国主体功能区规划中对应的农产品主产区。中密度人口的埼玉县、千叶县和群马县就是目前的重点开发区,而高密度人口的东京都和神奈川县则是典型的优化开发区域。群马县由于群山环抱,担心地质灾害的影响,其进一步开发潜力也不被市场认可, 2000—2010年期间,群马县人口密度也呈现下降趋势,其平地人口密度减少了13人·km -2 。

表2-15 日本关东盆地各行政区域人口密度

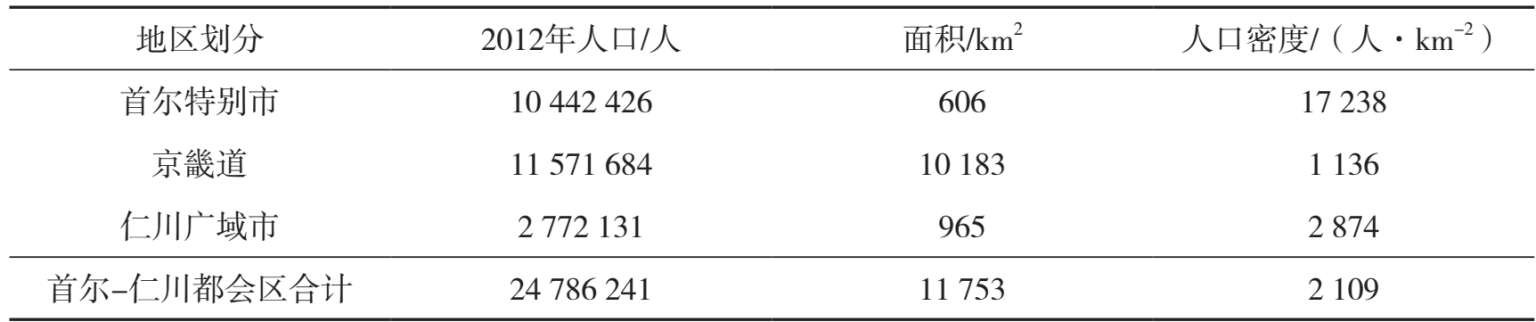

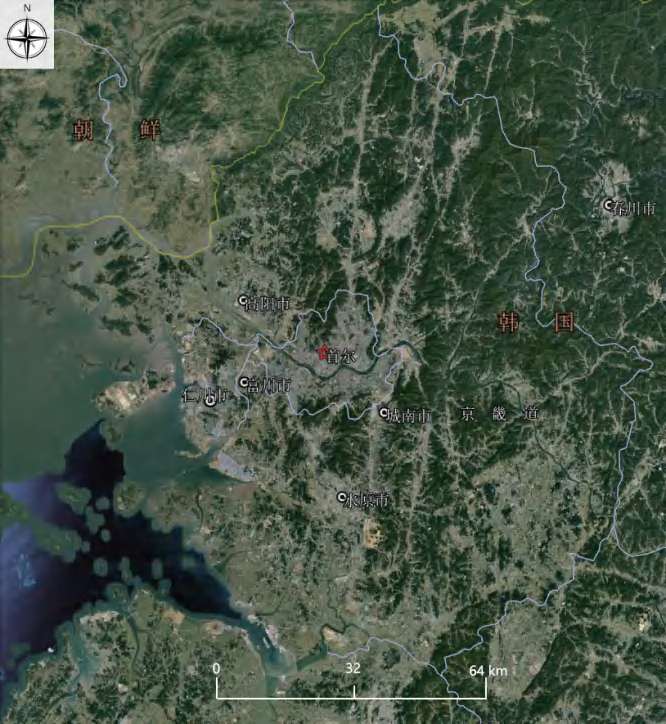

再看看韩国的大首尔都会区。首尔位于朝鲜半岛中段的西部,汉江汇入黄海处的三角洲平原上。汉江是由起源于韩国大德山(又名太白山)的南汉江和起源于朝鲜金刚山的北汉江(金刚江)所组成的水系。南汉江和北汉江这两条主要河流在京畿道汇合成为汉江,然后流经首尔,于河口处与临津江(长54km)、礼成江(长174km)相汇,最后注入黄海(韩国称其为西海)江华湾。汉江全长514km,流域面积3.4万km 2 ,多年平均流量 670 m³·s -1 。汉江三角洲区域的平地是韩国最大的一片适宜人居的区域,韩国人口不断往这里汇聚,2012年人口总量达到2 472万,接近韩国人口总量的一半。这片区域在行政区划上分属首尔特别市、京畿道和仁川广域市三个一级行政单元(图2-6)。首尔特别市是韩国的首都,2012年末,全市人口总量(登记居民+登记外国人)为10 442 426人,人口密度达17 238人·km -2 。与东京一样,如此高密度的城市区域也离不开周边低密度区域配套的的资源支撑和生态屏障功能。环绕首尔的京畿道人口密度只有1 136人·km -2 。相邻的仁川市人口密度也只有2 874人·km -2 。由这三者组合而成的首尔-仁川都会区2012年人口密度为2 109人·km -2 (表2-16)。

2012年首尔市的人口比2011年减少了86 348人(减少0.82%),连续2年持续出现下降。在此之前,从2003年(1 027万人)到2010年(1 057万人),首尔市人口一直都在持续增加。 2012年出生人口(95 000余人)多于死亡人口(41 000余人),但从首尔市迁出的人口(596 000余人)却大幅高于新迁入的人口(487 000余人),因而首尔的总人口数也出现了明显的减少。首尔人口的减少,迁出人口比迁入人口多,说明首尔的人口集聚能力已经达到或跨越了顶峰,此时的人口承载力应该已接近其人口容量的极限。

表2-16 韩国首尔-仁川都会区人口密度

图2-6 韩国首尔都会区卫星影像图

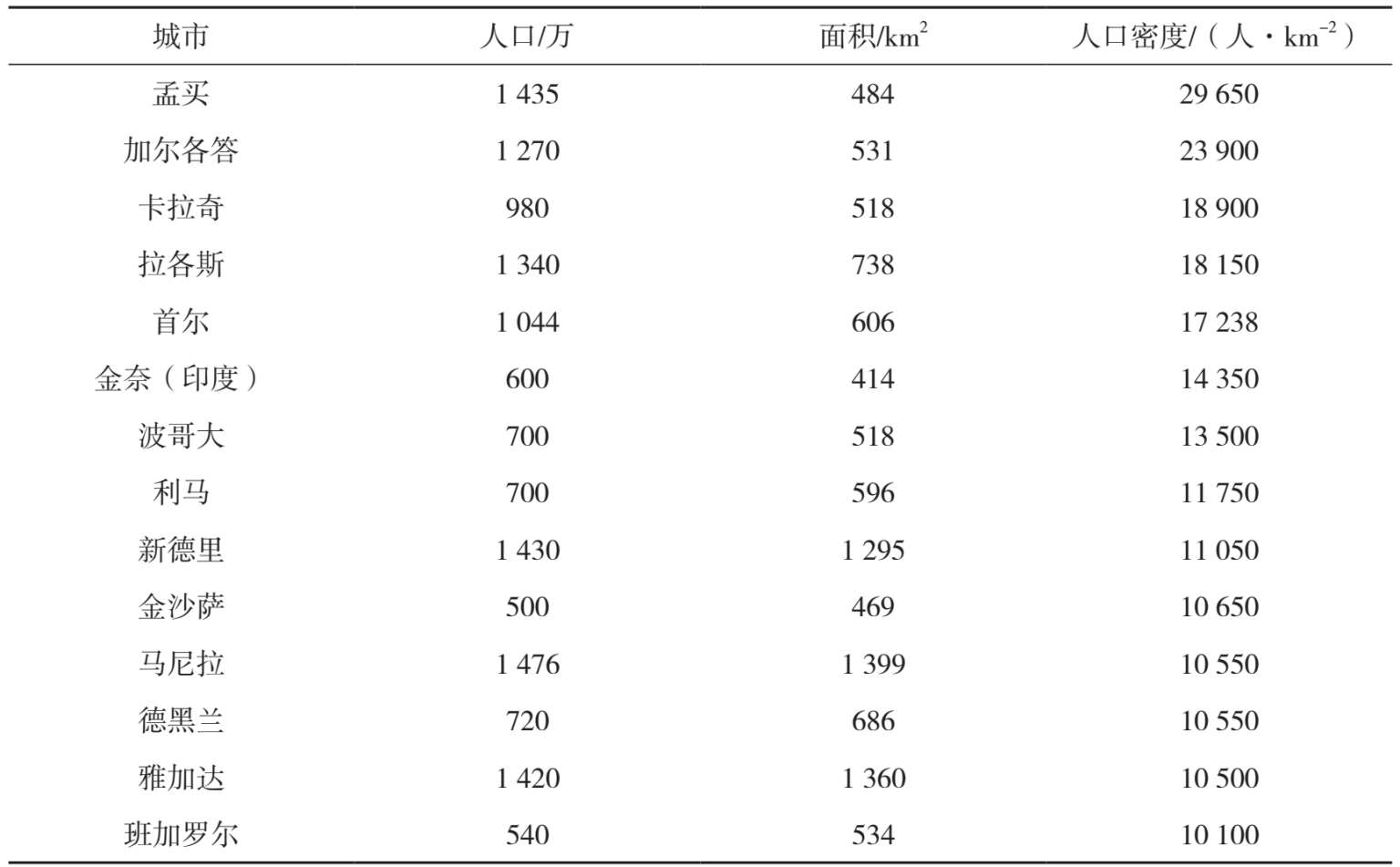

我国台湾省北部以淡水河流域为主体的大台北都会区(图2-7),行政区划分属台北市、基隆市、新北市和桃园市,2013年7月底的人口总量为9 043 961人,人口密度为2 459人·km -2 。也是由高密度的台北市(9 869人·km -2 )和中密度的基隆市(2 831人·km -2 )以及低密度的新北市(1 923人·km -2 )和桃园县(1 669人·km -2 )通过功能互补而发展起来的(表2-17)。目前桃园县是农产品主产区,台北市和基隆市相当于优化开发区域,而新北市则相当于重点开发区。

图2-7 大台北都会区卫星影像图

表2-17 大台北都会区人口密度(2013年7月底)

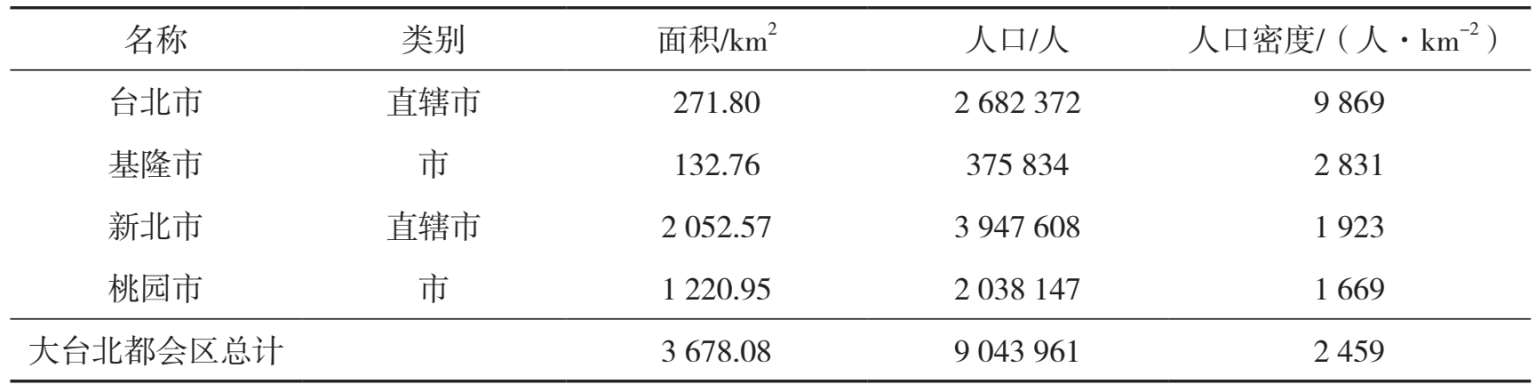

讨论人口密度,常用方法为查询世界银行的数据库,由此可以查到各个国家和地区的人口密度。在这个数据库里人口密度最大的地区是中国澳门,2010年人口密度为19 416人·km -2 ,其后依次为摩纳哥(16 404人·km -2 )、新加坡(7 252人·km -2 )、中国香港(6 783人·km -2 )、马耳他(1 258人·km -2 )、孟加拉国(1 142人·km -2 )、马尔代夫(1 067人·km -2 )、巴林(987人·km -2 )、巴巴多斯(642人·km -2 )、毛里求斯(588人·km -2 )等。但事实上,由此比较人口密度是不够客观的,因为这些国家或地区的面积相差很大,其功能可能也有很大不同。人口密度的对比要有一个相同的参照系。比如相同面积区域或相同功能区域的比较才会有意义。世界上真正的人口密度最大的区域并非在上述国家或地区。表2-18归纳了世界上人口最密集的14个超大城市,其面积都在400 km 2 以上,人口密度均超过10 000人·km -2 ,其中有2个城市的人口密度超过中国澳门,即印度的孟买和加尔各答,而且这2个城市的面积比中国澳门要大得多。值得注意的是这14个人口密度超过10 000人·km -2 的城市中有13个是发展中国家的城市,只有首尔属于新兴发达国家城市。但是人口在这些区域的高密度集聚并没有明显地促进这些地区的经济发展和社会进步,人口集聚的规模效应并没有得到很好的发挥。

表2-18 世界人口最密集的超大城市

人口密度的比较必须在被比较区域功能相同或近似的情况下,将以人文发展功能为主的城市和以生物生产功能为主的农村的人口密度进行比较则没有意义。摩纳哥、新加坡和中国香港、中国澳门虽然是独立的国家或高度自治地区,但是它们的境内没有生物生产功能为主的农业发展区,没有以生态调节功能为主的自然保护区,只有以人文发展功能为主的城市发展区,拿它们和其他具有综合功能的国家或地区去比较人口密度也意义不大。正确的方法是将不同的城市与城市比较,农村与农村比较。即使在对城市区域人口密度比较时,也应该扣除那些不能建设的水域和山地,应该比较可居住区域(如平地)的人口密度。世界上人口最密集的一些城区(括弧内为城区可居住区域人口密度)如下:深圳罗湖区(56 482人·km -2 )、香港观塘区(56 303人·km -2 )、深圳市盐田区(56 004人·km -2 )、广州市越秀区(52 834人·km -2 )、台湾新北市永和区(40 568人·km -2 ),香港油尖旺区(47 004人·km -2 )、香港黄大仙区(44 891人·km -2 ),上海市虹口区( 36 306人·km -2 ),上海市黄浦区(34 641人·km -2 ),上海市静安区(32 387人·km -2 ),上海市卢湾区(30 904人·km -2 )等。纽约曼哈顿区是全世界摩天大厦最多的城区,但是2010年人口普查时其可居住区域人口密度为26 653人·km -2 。北京市人口最密集的西城区,2010年人口密度只有24 605人·km -2 。南京市最拥挤的鼓楼区2013年的人口密度也只有23 850人·km -2 。在目前的社会经济技术水平下,世界上成规模(可居住面积5km 2 以上)的城市化区域的最大人口密度约为56 000人·km -2 。2010年万通集团董事长冯仑在第十五届中国国际生态建筑建材城市建设博览会暨第三届河北省城市规划建设博览会上提出了一个在1km 2 范围居住10万人的构想。即在1km 2 的土地上,打造一个建筑面积400万m 2 ~600万m 2 ,可容纳10万~15万人的高密度绿色建筑群。这是目前人类设想的人口密度最大的社区,但是至今仍未实现。

城市建成区的人口密度到底应该控制到一个什么样的水平比较合理呢?

可居住面积越大的区域,其功能越综合、越多样;而可居住面积越小的区域,功能越单一、越简单。一个小的区域,人口密度可以很大,但是一个很大的区域如果人口密度也很大,则其资源支撑和生态产品需求就难以保障。对广东130个主体功能单元的人口密度和其可居住面积做散点图,发现各功能单元的人口密度与其可居住面积大小有明显的幂函数关系。

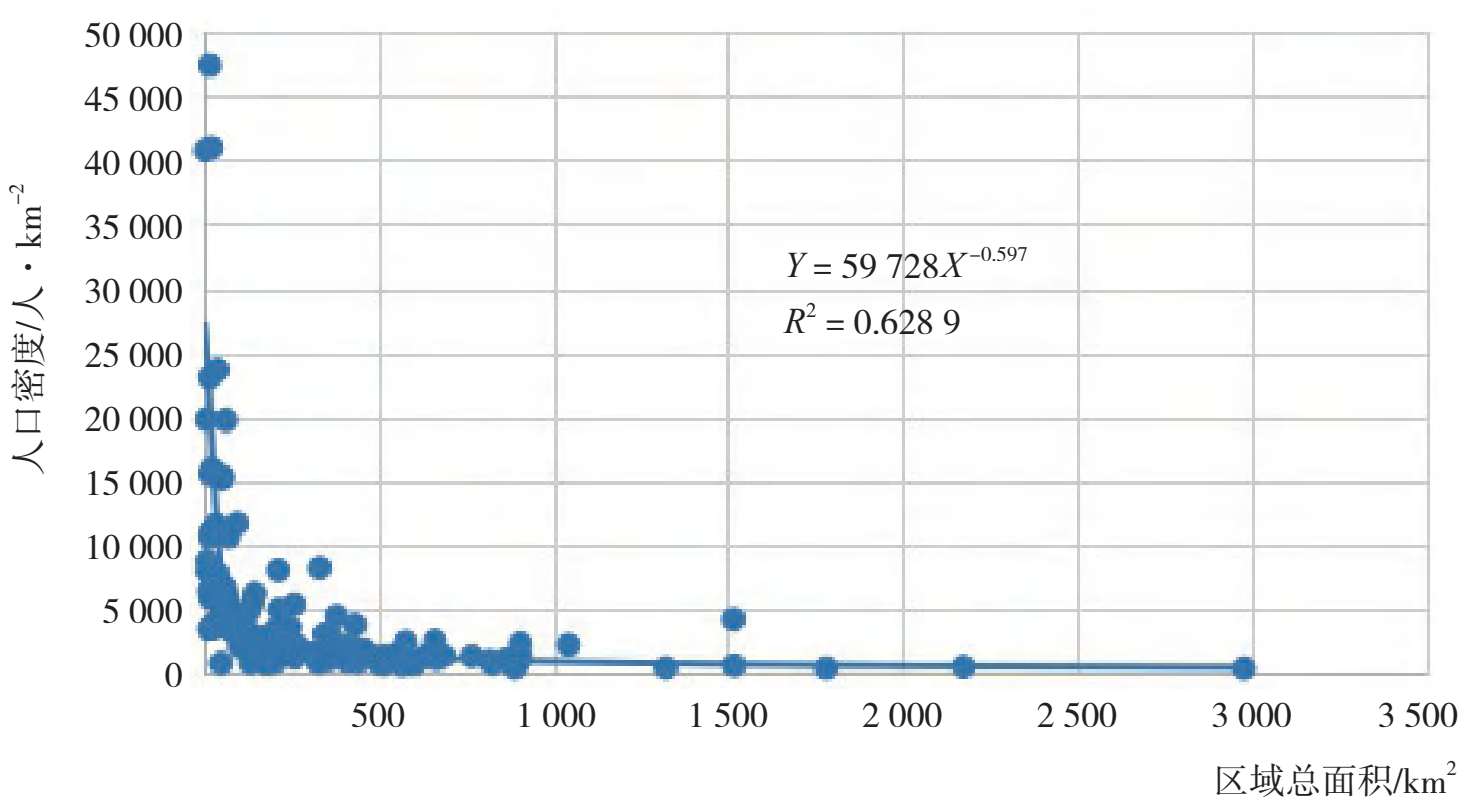

2000年的回归方程(图2-8)为:

其中Y:人口密度(人·km -2 );

X :适宜人居区域面积(km 2 )。

R 2 :拟合优度

该回归方程回归效果显著。

图2-8 2000年广东省基本功能单元人口密度和适宜人居区域面积关系散点图和回归曲线

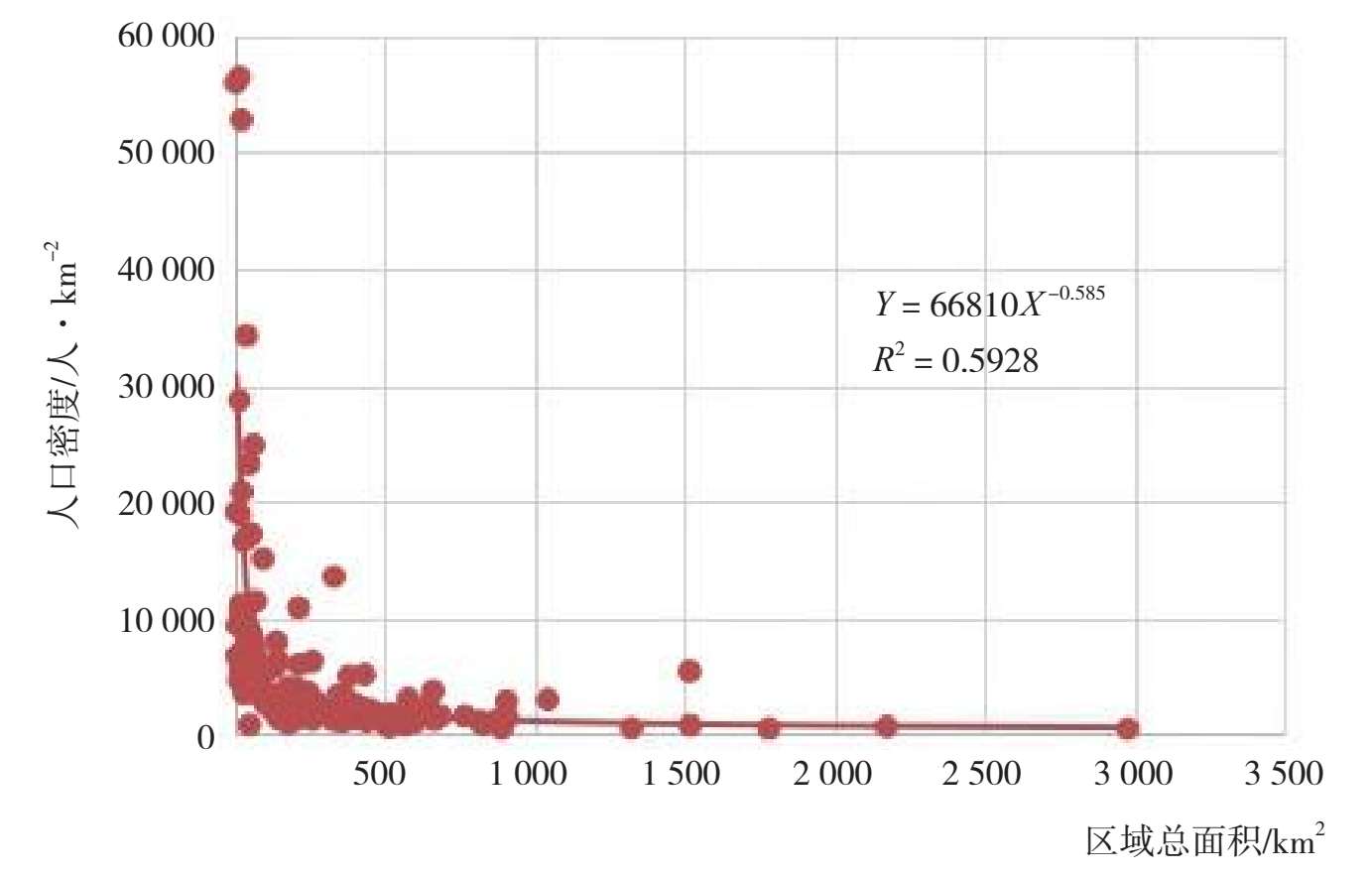

2010年回归方程(图2-9)为:

其中Y:人口密度(人·km -2 );

X :适宜人居面积(km 2 );

R :拟合优度

该回归方程回归效果显著。

图2-9 2010年广东省基本功能单元人口密度和适宜人居面积关系散点图和回归曲线

通过图2-8和图2-9可以看出:

(1)适宜人居范围越小的单元,其单位面积实际承载的人口数量越多,适宜人居范围越大的单元,人口密度反而越小。这是因为一个单元区域适宜人居范围越大,其功能越综合、越多样,适宜人居范围越小,其功能越单一、越简单,这和不同区域发展定位和发展功能相对应。

一个面积较小的区域,人口密度可以很大,是因为它功能简单,比如中心城区,主要功能是人文发展,但一个面积很大的区域如果人口密度也很大,其资源支撑和生态产品需求就没有保障。

(2)随着时间的推移,上述两个拟合函数自变量的系数有增大的趋势,而幂指数的数值则有减小的趋势。自变量系数从59 728增大到66 810,幂指数从0.597减小到0.586。自变量系数表示的是单位面积人口容量,随着科技进步、经济发展、生产力的提高,区域可承载的人口规模在增加。

上面拟合的两个幂指数函数,反映了人口密度和适宜人居区域面积的相关关系,并且随着时间推移,幂函数的系数有变大,幂函数指数数值有变小的趋势,因此可以根据上述拟合幂指数函数,推算一定适宜人居范围内,可以承载的人口数量规模。

根据这两个幂指数函数,2000年1km 2 最多可承载人口59 728人,到2010年1km 2 最多可承载人口66 810人,可承载的人口数量随着科技、经济和社会等发展的进步而提高。幂指数函数的系数和指数都在变动,那么我们以此幂指数函数为基础,探讨在此关系上的适宜人居区域面积和最大人口密度。

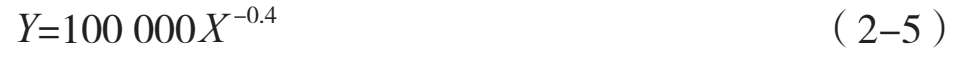

2010年万通集团董事长冯仑第十五届中国国际生态建筑建材城市建设博览会即第三届河北省城市规划建设博览会上提出一个在1km 2 范围内居住10万人的构想。即1km 2 土地上,打造一个建筑面积4km 2 ~6km 2 ,可容纳10万~15万人的高密度绿色建筑群。这是目前人类设想的最大人口密度,但至今还没有实现过。本文就将1km 2 可承载力10万人作为单位面积人口容量的极限,即拟合的幂指数函数的系数为100 000。

随着时间的推移,拟合函数的幂指数数值有减小的趋势,根据2000年和2010年散点图显示,当适宜人居面积为1 500km 2 的时候,有一点不在拟合曲线上,该点的适宜人居区域人口密度较高,经查证,该点数据对应东莞市,适宜人居面积1 517.28km 2 ,适宜人居区域人口密度为5 418人·km -2 。依据此数据可得到幂指数函数的指数极端值为-0.4。

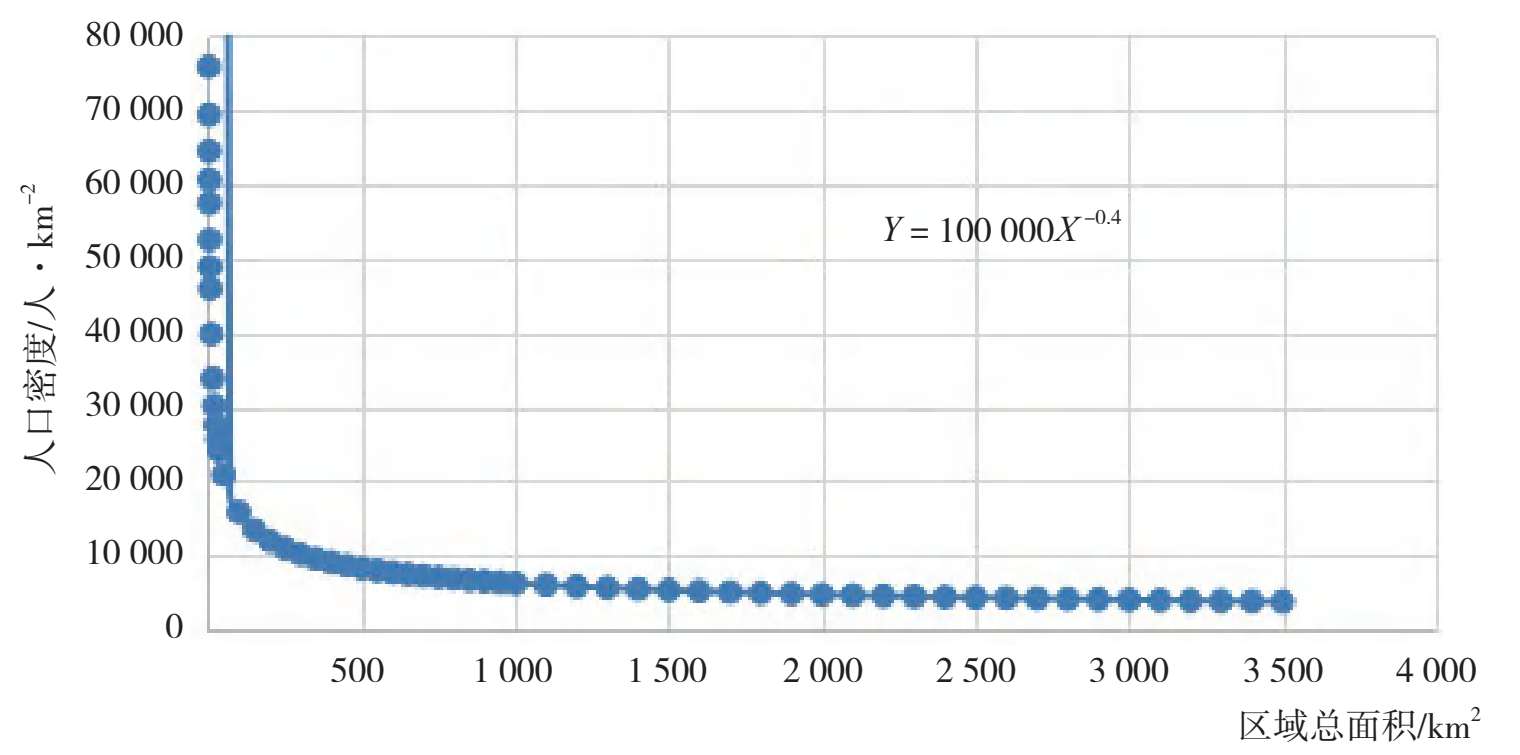

最后根据上一节拟合幂指数函数得到以下最大人口密度和适宜人居区域面积关系的极限方程(图2-10):

其中 Y :最大人口密度,人·km -2 ;

X :适宜人居面积,km 2 。

图2-10 最大人口密度与适宜人居面积关系极限曲线

根据这个极限方程,最大人口密度与可居住面积的幂函数呈反比。在可居住面积只有1 km 2 的城市化区域,最大人口密度应该控制在10万人·km -2 以下;可居住面积为10 km 2 的城市化区域,最大人口密度应该控制在4万人·km -2 以下;可居住面积为100 km 2 的城市化区域,最大人口密度应该控制在1.6万人·km -2 以下;可居住面积为1 000 km 2 的城市化区域,最大人口密度应该控制在6 310人·km -2 以下。这就不难理解为什么表2-13中所示人口密度大于6 000人·km -2 的大都会区和表2-18中的超大城市大都是属于欠发达国家的城市了。

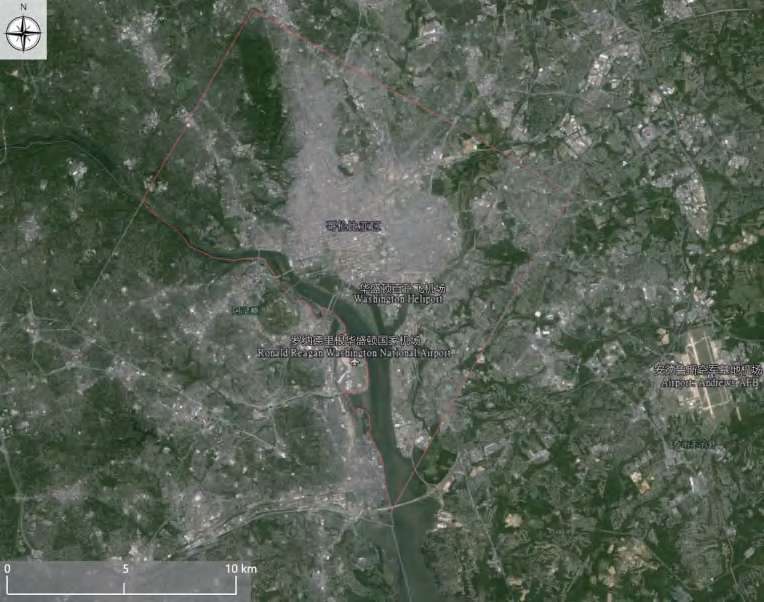

位于北美东部波多马克河畔的美国首都华盛顿哥伦比亚特区,位于北纬38°48´~39°,总面积为177 km 2 ,区内地势平坦,平均海拔46m,只在北部有一小片山丘地,最高海拔125m(图2-11)。2010年4月1日人口普查时实际居住人口为601 723人,人口密度为3 400人·km -2 (是美国人口密度最大的一级行政区,其他各州人口密度最大的是新泽西州,人口密度为389人·km -2 ),如果扣除河道水域面积18 km 2 ,其陆地人口密度为3 784人·km -2 。再扣除山丘地约6.3 km 2 ,可居住区域(平坦陆地)人口密度为3 941人·km -2 。这是美国人口最密集的一级行政区域,已经100%地实现了城市化和现代化,除了法定保留的生态用地(绿地和水域)之外不存在任何荒地或空置地,也没有农业用地。由于该区域内土地不够用,美国国防部的五角大楼和华盛顿机场还建到其行政区域之外的弗吉尼亚州阿灵顿市去了,而区域内只有一个直升机场。总统座驾通常是在位于马里兰州乔治王子县的安德鲁斯空军基地待命。这是西方文明在城市建设领域的最高水平的体现,也就是说用最先进的文化和最雄厚的经济实力在一片最适宜建设的风水宝地上精心打造出来的最现代化的城市,但人口密度只有3 400人·km -2 。这意味着,按现代高收入国家或地区的人居标准,现代化城市的适宜人口密度最大值应该在3 400人·km -2 左右。扣除水域后的陆地平坦区域的人口密度为4 000人·km -2 左右。

图2-11 美国首都华盛顿特区卫星影像

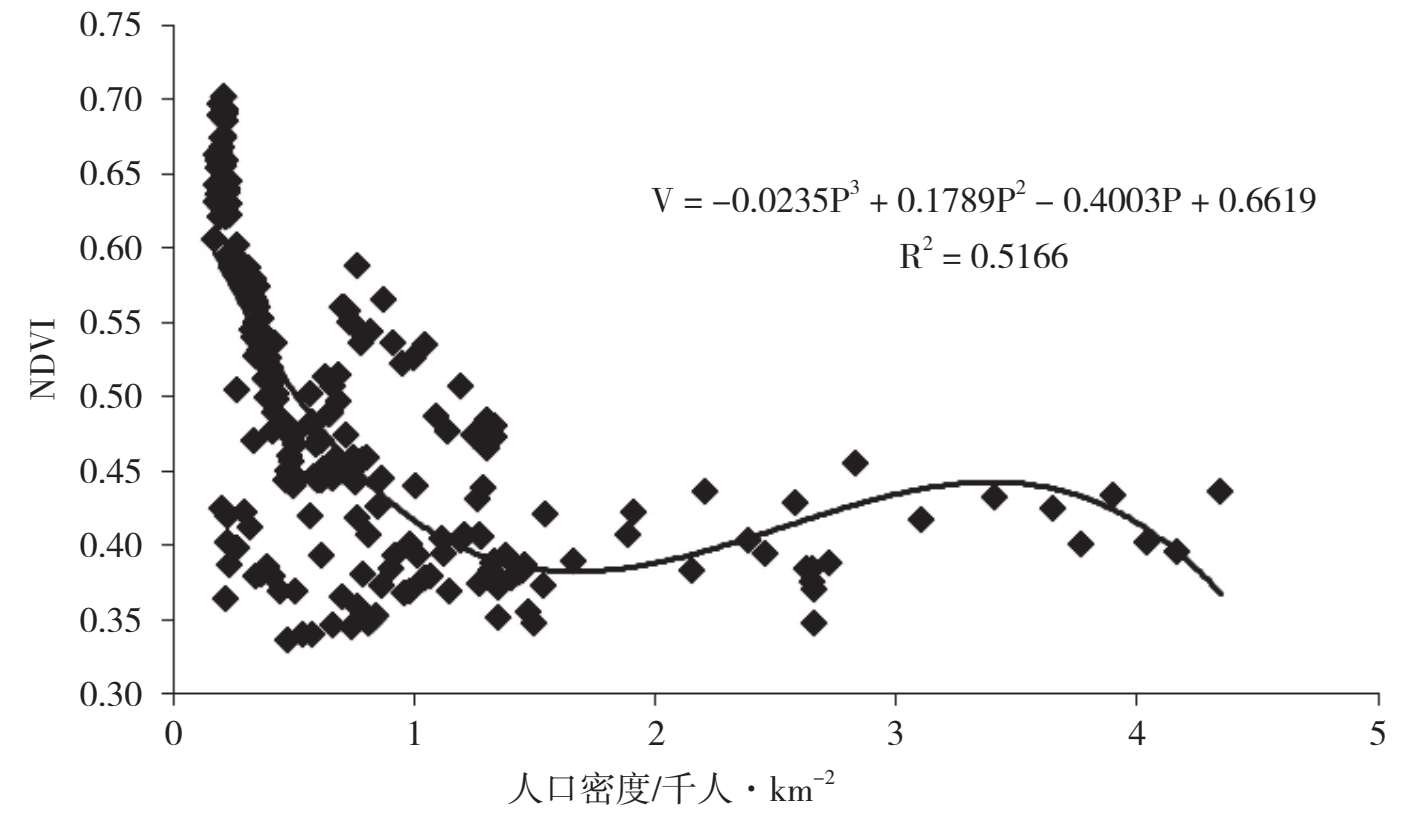

此外,一个地区的人口密度还涉及人与自然关系的和谐问题。我们研究了广东省高度城市化区域人口密度与植被指数变化的关系:当人口密度<2 200人·km -2 或>3 820人·km -2 时,植被指数会随着人口增长而明显下降(图2-12)。也就是说,当人口密度>3 820人·km -2 时,人与自然关系就难以协调了。

图2-12 广东省高度城市化区域1982—2006年人口密度与植被指数变化的关系

上述分析表明,按现代高收入国家或地区的人居标准,现代化城市的适宜人口密度最大值应该在4 000人·km -2 左右。因此,建议把4 000人·km -2 作为城市化区域人口密度控制标准的上限,其下限则可以根据前述最大人口密度与可居住面积关系函数方程确定。

生物生产功能区可容纳的人口密度主要与两个方面有关,一是特定生物生产功能区域生产出的产品,二是提供的服务通过市场交换获得的价值能够承载多少人口的消费。在市场机制作用下,如果一个地区劳动收益率高于另一个地区,另一个地区的劳动力就会转移到这个地区来,直至两地的劳动收益率相差不大为止。随着一个地区生物生产功能的不断开发,其人口密度也会逐渐增加,直到其劳动收益率低于其他地区,该区域的人口开始向其他地区转移而使人口密度在一个适宜的水平稳定下来。日本首都东京所在的关东地区在市场经济条件下经历了长期的发展,已经成为地球上人文发展水平最高的地区之一,在市场经济条件下形成了明确的功能分区。这为确定生物生产功能区可容纳的人口密度提供了一个极好的研究样本。

环绕关东平原的山地和水域是典型的生态调节功能区,盆地内的平原则是生物生产和人文发展功能区,人文发展功能区以东京都为中心向四周扩展。其中东京都人文发展功能已经得到充分开发,神奈川县绝大部分也得到开发,进一步开发的潜力已经非常有限,目前重点开发的区域是琦玉县和千叶县,这一都三县(东京都、神奈川县、琦玉县和千叶县)统称为东京都市圈,而群马县、茨城县和栃木县则是典型的生物生产功能区(图2-5)。

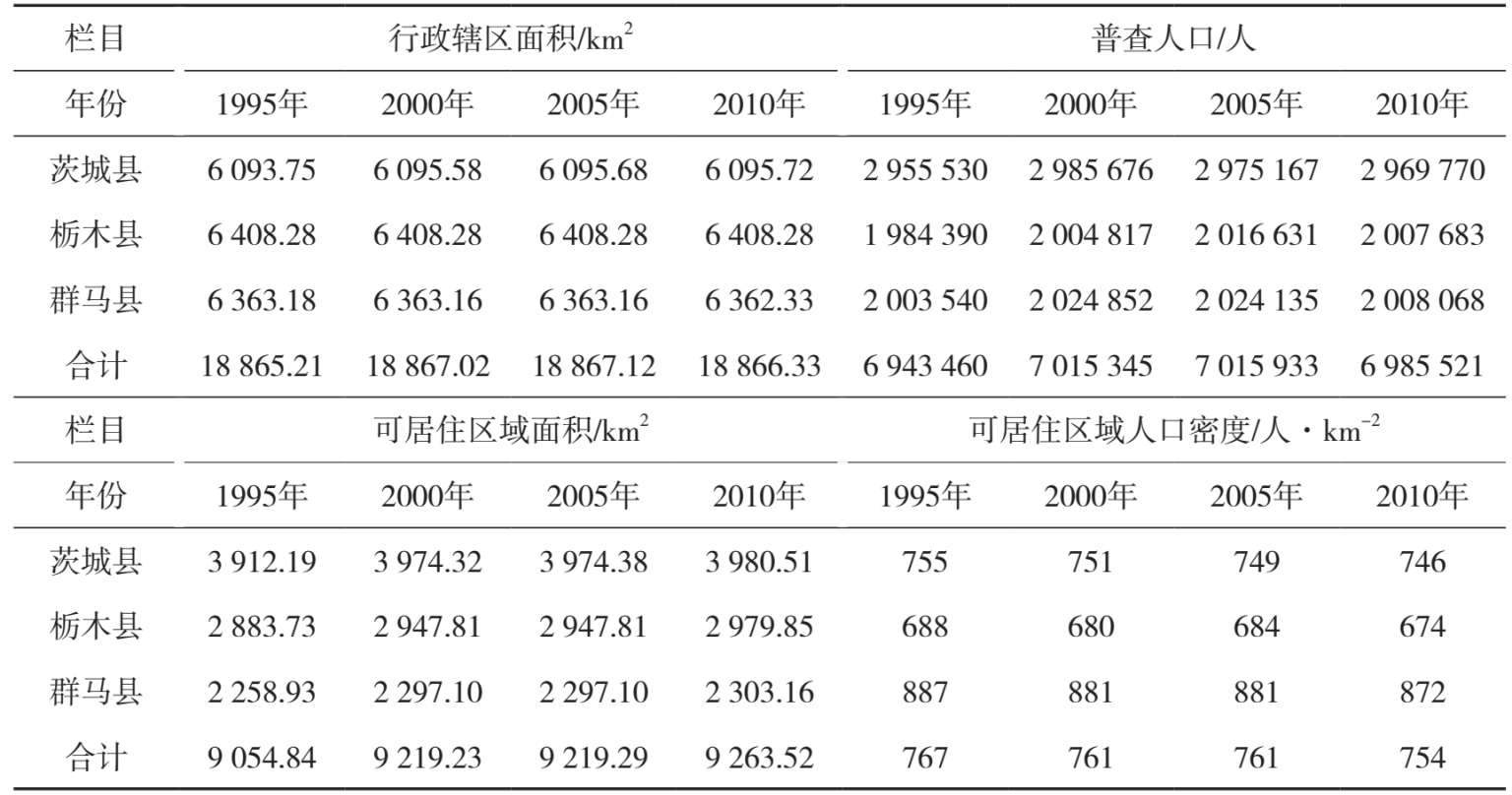

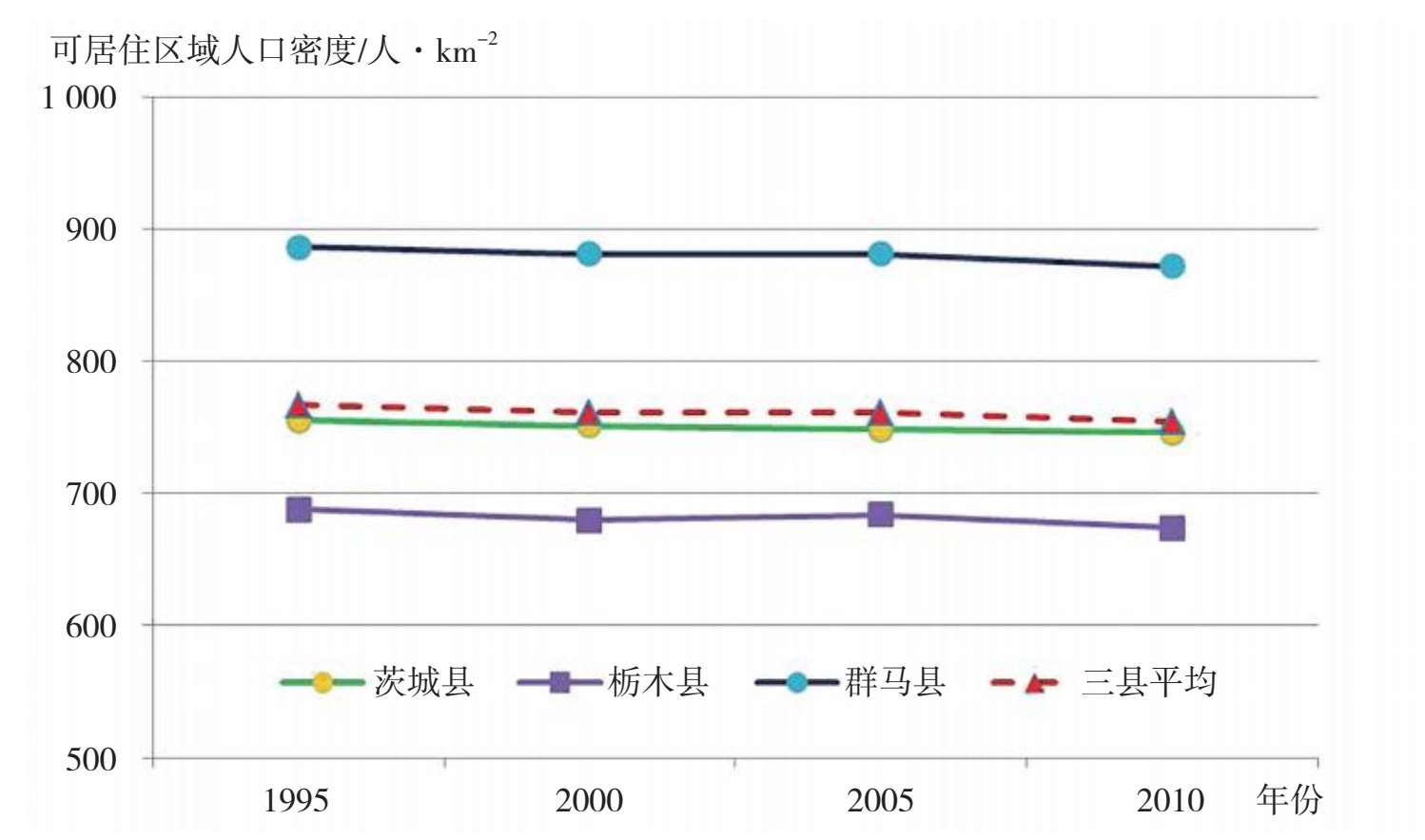

群马县、茨城县和栃木县3个生物生产功能区1995—2010年期间4次人口普查和土地调查获得的人口和可居住区域面积数据如表2-19所示。1995—2010年期间可居住区域人口密度的变化如图2-13所示。可以看出,群马县可居住区域人口密度较高,栃木县可居住区域人口密度较低,而茨城县居中。

表2-19 日本关东地区生物生产功能区可居住区域人口密度计算结果

资料来源:人口与辖区面积数据引自日本国总务省统计局,可居住区域面积数据引自日本国土交通省国土地理院。

图2-13 1995—2010年日本关东地方生物生产功能区可居住区域人口密度的变化

从表2-19可以看出,1995年,群马县、茨城县和栃木县三个生物生产功能区可居住区域人口密度变化为688~887人·km -2 ,三县平均为767人·km -2 , 1995—2010年,这3个生物生产功能区可居住区域人口密度均呈下降趋势(图2-13),到2010年,变化于674 ~872人·km -2 ,三县平均为754人·km -2 。而且这种下降趋势还没有停止的迹象。可以认为,生物生产功能区可居住区域适宜的人口密度应该略低于754人·km -2 。因此,我们提出将生物生产功能区可居住区域适宜人口密度确定为750人·km -2 。

人口密度是以城市辖区国土总面积为依据计算的,但是不同的城市,其辖区国土的自然地理特征和人居环境适宜性差异很大。有些城市虽然管辖的国土面积很大,但是其适宜人居的区域面积并不大。城市人口依靠适宜人居区域的国土来承载,衡量不同城市人口承载力的潜力应该比较其适宜人居区域的人口密度。以下为日本关东盆地和中国珠江三角洲盆地的适宜人居区域人口密度的对比数据。

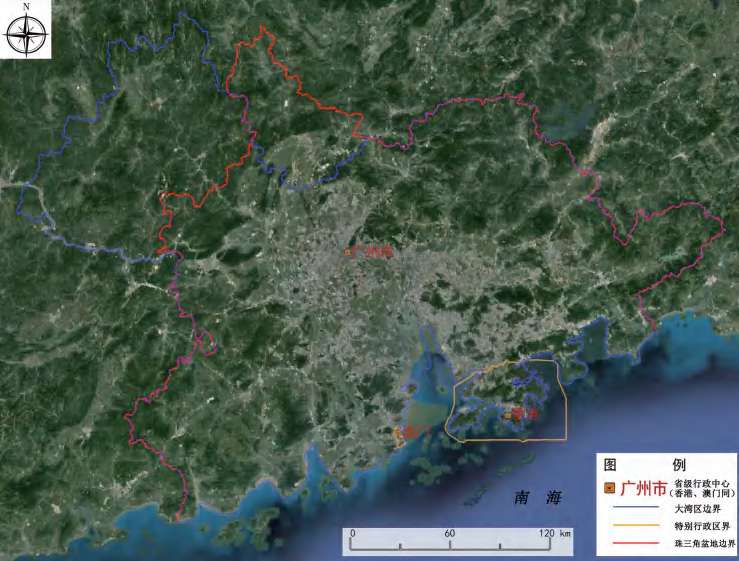

这里的珠江三角洲盆地所指范围如图2-14所示。表2-20列出了珠江三角洲盆地各行政区域人口密度及日本关东盆地各行政区域人口密度。珠江三角洲盆地土地总面积47 862.88 km 2 ,2010年常住人口55 660 909人,人口密度为1 163人·km -2 。而日本关东盆地土地总面积32 424.52 km 2 ,2010年常住人口42 604 085人,人口密度为1 314人·km -2 。 虽然珠江三角洲盆地的总面积和2010年的总人口数量均大于日本关东盆地,但是珠江三角洲盆地的人口密度略小于日本关东盆地。珠江三角洲盆地内各行政区域2010年人口密度变化于405 ~5 237人·km -2 ,而日本关东盆地各行政区域人口密度变化于313 ~6 016人·km -2 ,关东盆地各行政区域人口密度分异程度明显大于珠江三角洲盆地。

表2-20 珠江三角洲盆地各行政区域人口密度及日本关东盆地情况

但是,按适宜人居区域(平地)面积来衡量,珠江三角洲盆地内平地人口密度为2 710人·km -2 ,大于日本关东盆地的2 634人·km -2 。 就适宜人居区域总体人口密度而言,珠江三角洲盆地已经超过日本关东盆地。但是,珠江三角洲各区域的功能分异没有关东盆地那么明显。珠江三角洲盆地内各行政区域2010年平地人口密度变化为1 601 ~13 290人·km -2 ,而关东盆地各行政区域平地人口密度变化为772 ~13 708人·km -2 ,关东盆地各行政区域平地人口密度变化幅度明显大于珠江三角洲盆地,说明日本关东盆地各行政区域的人口发展功能分异更明显一些,而珠江三角洲盆地各行政区域的人口发展功能更趋雷同。

2000—2010年,日本关东盆地各行政区域的人口数量和密度均有增有减,以生物生产功能为主的茨城县、群马县和栃木县的人口数量和人口密度略有减少或保持稳定;而以人文发展功能为主的东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县的人口数量和密度均保持了明显的增长趋势,人口发展功能分异明显。在同一时期,珠江三角洲盆地的各个行政区域人口数量和人口密度均保持了较快的增长趋势,各区域之间人口发展功能差异不明显。

图2-14 珠江三角洲盆地范围的遥感影像示意

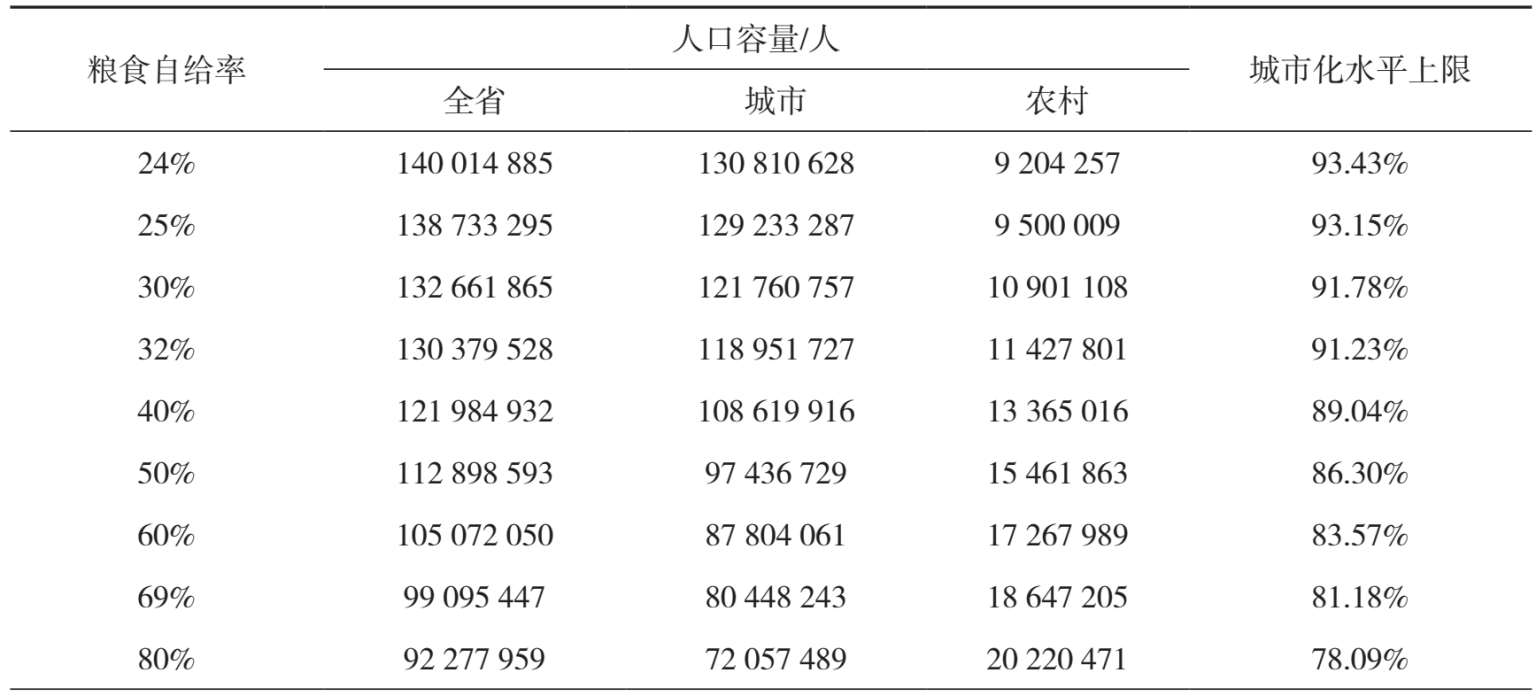

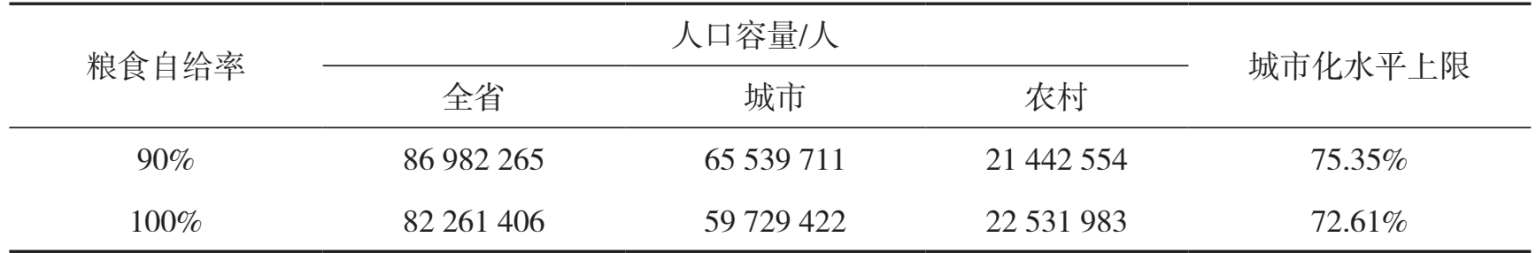

以广东省为研究对象,人口容量估算的第一个边界条件是广东人口发展依托的国土面积。虽然广东省土地总面积达到179 903km 2 ,但是平地面积只有53 044km 2 ,其中包括水域面积7 916km 2 ,甚至平地中还有禁止开发区域面积153km 2 ,因此,适宜人居区域的面积只有44 975 km 2 ,仅占国土总面积的25%。广东的人口只能居住生活在这44 975 km 2 的国土空间范围内。如果这44 975 km 2 的国土空间全部建成像华盛顿特区那样的只有人文发展功能的城区,其人口容量约为1.8亿人。但是,这1.8亿人需要消耗粮食和其他农产品,这需要依托土地的生物生产功能;人产生的排泄物和污染物需要降解;人需要呼吸清新的空气,这需要依托土地的生态调节功能。生产清新空气的功能可以依托山地森林生态系统来解决,排泄物和污染物的降解可以依托湿地生态系统来解决,而生产粮食和蔬菜也要依托那些水土条件适宜的平坦土地,也就是说广东44 975 km 2 的适宜人居区域不能全部划为人文发展功能的区域,还要安排一部分土地用于开发其生物生产功能,以满足人文发展必不可少的农产品消费需求。农产品消费需求对于一个比较小的人文发展区域来说,可以通过区际贸易来解决,但是对于一个较大的区域来说,全部通过区际贸易来解决就很困难。如从全球考虑,就必须在地球范围内安排一定区域的土地从事生物生产来解决人类的食品消费需求,所以地球的食品生产能力制约了地球人口数量的发展空间。按照广东省粮食消费水平(2012年广东人口总量已达10 594万人,全省粮食消费总量达4 250万t,人均消费约401kg)和土地生产力水平(2012年每公顷耕地年产粮10 980 kg)计,如果粮食自给自足,除了生产粮食以外的适宜人居区域全部建成满足人文发展需求的城市。其中,人文发展区域人口密度按美国首都华盛顿特区的标准(4 000人·km 2 )计算,而生物生产区域人口密度按750人·km -2 计算,全省人口容量约为8 226万人。在这种情况下,粮食生产占用适宜人居土地面积30 043km 2 ,城市建设用地面积只有14 932 km 2 。但是到2011年,广东省建设用地面积总量已经达到18 814 km 2 ,其余的土地全部从事生物生产产出的粮食也只能满足7 025万人的消费需求,而2011年末广东实际常住人口达到10 505万人,粮食自给率最多只能达到66.9%。实际上,其余的土地也不可能全部从事生物生产,粮食自给率还要大大低于这个水平。随着建设用地的增长和人口规模的不断扩张,广东粮食自给率逐年下降,2012年的实际粮食自给率已经下降到32%。中共中央、国务院《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》明确指出:“主销区也要确立粮食面积底线、保证一定的口粮自给率。”粮食自给率成为人口容量约束的另一个重要的边界条件。按粮食自给率50%计算,广东省的人口容量可以达到11 290万人;按粮食自给率32%计算,广东省的人口容量可以达到1.3亿人。按粮食自给率24%计算,广东省的人口容量可以达到1.4亿人(表2-21)。

同时,粮食自给率还决定了城市化水平的上限。在粮食自给率为24%的情况下,城市化水平的上限可以达到93.43%。而在100%粮食自给的情况下,城市化水平的上限只有72.61%。国家主体功能区规划给广东省划定了56 939.5 km 2 的农产品主产区,在国家主体功能区规划框架约束下,广东省的最大人口容量为1.3亿人,粮食自给率最多可达31.44%。

表2-21 不同粮食自给率水平下广东省人口容量模拟结果

(续表)

注:计算采用的参数为适宜人居土地面积44 975 km 2 ,人文发展区域人口密度4 000人·km -2 ,生物生产区域人口密度750人·km -2 ,粮食消费水平401kg/人,粮食单产10 980 kg·hm -2 。

水资源是制约人口容量的第3个重要的边界条件。有了平坦的土地,没有适宜的光、热和水分条件配合,土地的生物生产功能和人文发展功能均无法实现。地处热带、亚热带的广东,光、热资源充足,但水资源分布不均,加上水环境污染严重,资源性缺水和水质性缺水问题并存。广东省内地势比较平坦、适宜生物生产和人文发展的土地有相当一部份分布在雷州半岛和粤西沿海地区,目前全省农产品主产区潜在的富余承载力主要集中在这些地区,但是由于水资源短缺,目前其生物生产功能和人文发展功能均受到很大的制约。不过,广东省地处华南沿海湿润气候区,随着科学技术的不断进步,水资源开发利用设施不断改善,节水措施的不断完善,以及海水淡化成本的不断降低,水资源的约束可望逐步获得突破。