近年来,随着人类植树造林、植被生态恢复活动增多,有部分学者研究发现,人口增长与森林覆盖变化间存在一种U形曲线关系,即森林覆盖率会随人口增长呈现先降低再上升的趋势(Mather AS et al,2000)。那么,人口增长与植被覆盖间是否也存在类似关系?毕竟森林覆盖率并不能反映一个地区其他类型植被的覆盖度,如耕地、草地和园地等,也不能反映人类活动频繁的城市区域的植被覆盖度。本研究试图使用能较好反映一个地区植被覆盖总体状态的AMNDVI指标,实证检验人口增长与植被覆盖间的长期关系。选择广东省,一是因为作为中国改革开放的前沿地区,自20世纪80年代以来一直保持人口的快速增长,具有典型意义;二是因为广东省近年来的城市绿化发展迅速;三是因为广东省的珠江三角洲所包含9个地级和地级以上市人口增长速度快、植被覆盖类型和地理条件相似,是开展人口增长与植被覆盖长期关系的实证研究的天然实验区。

广东省位于中国南部沿海,20°09′N~25°31′N,109°45′E~117°20′E范围内,土地面积179 757km 2 ,含21个地级和地级以上城市。南临南海,北倚南岭,北回归线横贯中部,属于南亚热带湿润气候。按照中国自然区划,广东省位于东部季风区, 区域内以常绿阔叶林为主,省内各地植被覆盖类型相似(郑景云等,2010;赵松乔,1983;侯学煜,1980)。

作为中国改革开放的前沿地区,广东省自20世纪80年代以来一直保持经济和人口的快速增长,GDP年均增速超过12%,人口数量由1982年的5 419万增加到2010年的10 441万。珠江三角洲地区是广东经济和社会发展的重心,它包括广州、深圳、佛山、肇庆、江门、惠州、珠海、东莞、中山等9个地级和地级以上市,区域内不仅植被覆盖类型相似,而且大多属于平原地区,河网发育,地形相似。由于不同的人口发展方式和政府管治行为,这9个城市的经济发展程度及由此带来的人口集聚效应存在很大差异,在不同时期内形成了不同的地区人口分布,如经济发展最快的深圳市常住人口数由1982年的44.95万增长到2010年的1 037.2万,29年间增加了992.25万;而经济发达程度较低的肇庆市常住人口数由1982年的294.55万增长到2010年的392.22万,29年仅增加97.67万。这给我们开展人口发展与植被覆盖的长期关系实证研究提供了一个理想的面板数据集来源。

为尽可能地掌握中国广东省植被覆盖的长期演变情况,本研究使用GIMMS和MODIS两种数据集的AMNDVI数据(Tucker CJ et al,1994)。GIMMS数据来自美国航空航天局(NASA)全球监测与模型研究组(Global Inventor Modeling and Mapping Studies,简称GIMMS)发布的半月最大值合成(Maximum Value Composites,简称MVC)数据,空间分辨率是8km,时间是1981年7月至2003年12月。MODIS数据来自美国航空航天局(NASA)的MODIS陆地科学团队发布的月最大值合成植被指数MOD13A3数据产品,空间分辨率为1km,时间是2000年2月至2010年12月。两种数据集的NDVI数据都已经过辐射校正、大气校正、几何精纠正等预处理,且都已采用最大值合成法(maximum value composite,简称MVC)以减少云、大气污染、太阳高度角等因素的影响。广东省植被覆盖最好时间约在每年的7月、8月,在GIMMS不完整的1981年和MODIS数据不完整的2000年都没有缺失7月、8月的数据,因而这两年AMNDVI也是可以获得的。

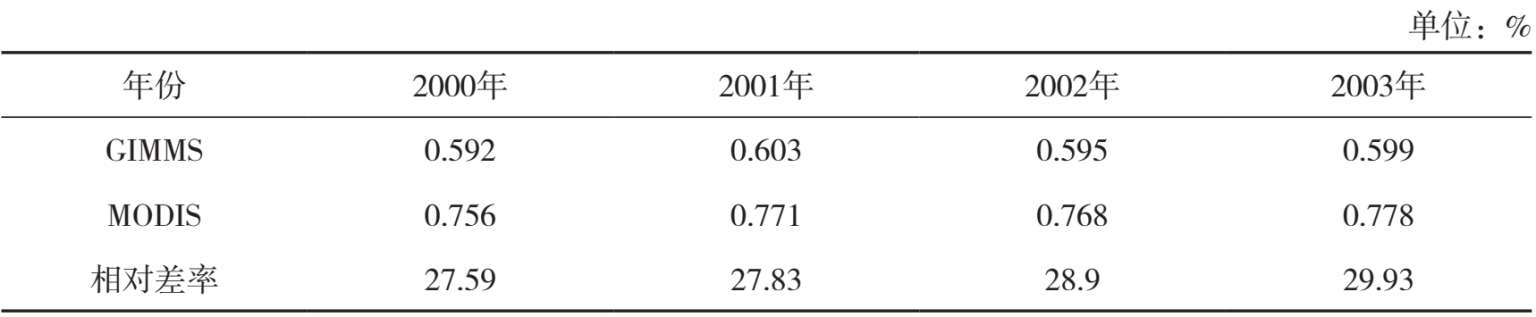

GIMMS和MODIS数据来源于不同的传感器,它们在波段范围上存在差异。同时,由于卫星轨道高度不同(GIMM数据获取自NOAA卫星,其轨道高度约850km;MODIS数据来自Terra卫星,其轨道高度为705km),传感器获得的光学信息穿过的大气层厚度存在差异,从而导致GIMMS数据比MODIS数据的信息损失量大。因此,两种数据集的AMNDVI数据不可以进行直接对比,需要对GIMMS数据进行矫正处理。广东省的GIMMS和MODIS数据在2000—2003年间共有4年重叠,可以根据这4年数据的相对差值情况来对1981—1999年的GIMMS数据进行矫正。通过观察,我们发现2000—2003年两种数据的相对差率比较稳定(见表1-13),说明它们在大区域尺度上具有较好的一致性。另外,我们还发现2000—2003年两种数据的相对差率呈现逐年缓慢增大的特点,其原因可能是研究区域大气污染逐年加重,导致大气光学透明度降低,从而引起卫星轨道更高的GIMMS NDVI数据的信息损失量增大。为了将大气污染引起的误差降至最低,我们根据两种数据2000年的相对差率来矫正1981—1999年的GIMMS,矫正计算公式如下:

CNDVI G = NDVI G ×(1+27.59%)(1-5)

其中,CNDVI G 为矫正后的GIMMS的AMNDVI值,NDVI G 为矫正前的值。

表1-13 2000—2003年广东省GIMMS和MODIS数据集的AMNDVI值对比

本研究使用的人口数量和人口密度(人口密度=年均常住人口/土地面积)数据来源于历年的《广东统计年鉴》,中国行政区划矢量图(1∶400万)来自国家基础地理信息系统网。

人口增长对植被覆盖产生的影响主要可以概括为两个效应。一个是消费破坏效应。衣食住行是人类的基本生活消费需求,人口增长会导致这些需求增加,引起大量房屋、道路、工厂、商店等工程建设以及其他破坏植被覆盖的行为,从而降低植被覆盖度(Meyer,et al,1992);另一个是绿化建设效应。植被是人类赖以生存的生物圈的基本要素,人类生存需要一定的植被来调节环境和提供人类所需的物质和能量,人口增长会导致这些需求的增加,人们通过改变制度、政策、技术等因素,进行植被保护、植树造林等绿化建设,从而提高植被覆盖度(Fuller RA et al,2009)。

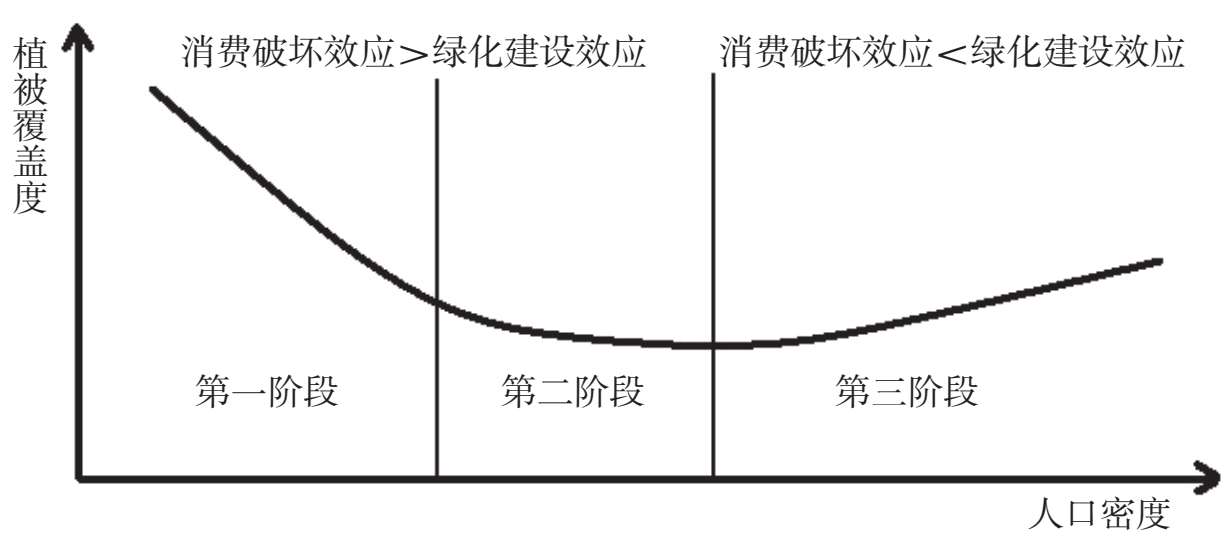

基于人口增长对植被覆盖产生影响的两个效应,本书尝试构建如下概念模型:在一个人类活动频繁的地区,人口增长与植被覆盖的长期关系可以分为3个阶段。这里考察人口增长与植被覆盖的长期关系,主要是针对人类活动频繁的地区,因为这些地区的人为因素对植被覆盖影响起主导作用,人口增长与植被覆盖的相关性较强,而在人类活动较少的地区,自然因素对植被覆盖的影响更大。

在人类社会发展的早期,人们通常选择植被覆盖条件较好的区域定居。因此,在最初阶段,植被覆盖度是比较高的,此时公共设施(如道路、学校、医院、体育馆等)尚不完善,人口增长带来的消费破坏效应远远超过绿化建设效应,人口增长与植被覆盖间呈负相关关系,区域植被覆盖度随着人口增长而快速下降。

在第二阶段,植被覆盖度大幅降低引起的生态环境恶化使得人们对植被生态功能的认识加强,对植被生态效应的需求增加,政府开始加强植被保护和城镇绿化建设规划,并采用更加节约土地的居住方式。与此同时,随着公共设施越来越完善,人口增长带来的消费破坏效应趋于变小。这使得绿化建设效应逐渐抵消消费破坏效应,人口增长与植被覆盖的负相关关系得到弱化,植被覆盖度随着人口增长呈缓慢下降趋势。

在第三阶段,人口继续增长使得人们需要的植被也更多,一些新的绿化建设技术随之被开发出来,引起植被覆盖度增加。如随着城市规模的不断扩大和城市人口的不断增加,“屋顶绿化”正成为在有限的城市空间里提高绿地面积的有效措施,并在很多国家的大型城市中得到快速发展。在这一阶段,人口增长带来的绿化建设效应已经超过消费破坏效应,人口增长与植被覆盖开始呈现正相关关系。

长期来看,人口增长与植被覆盖度将表现为类似U形的曲线关系(图1-27),即植被覆盖随着人口增长呈先下降再上升的趋势。但植被覆盖的上升并不会一直持续下去,也不会恢复到未受人类破坏前状态,而极有可能是在某一水平上稳定下来。

图1-27 人口增长与植被覆盖度的长期U曲线关系图

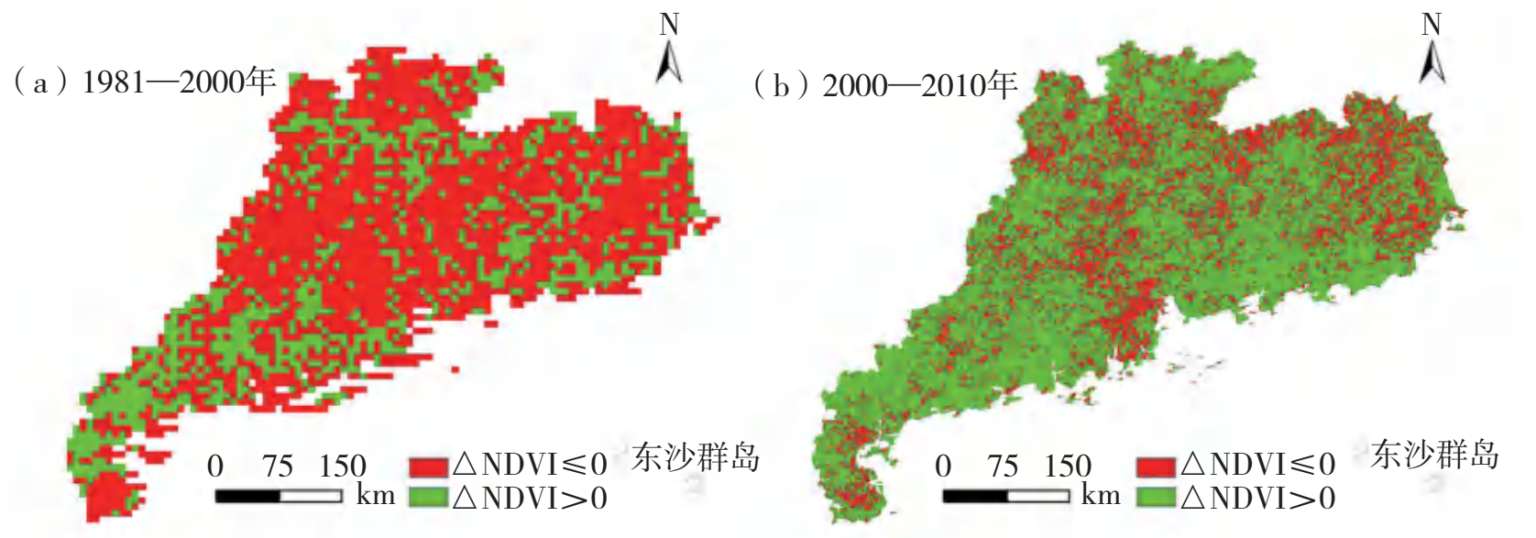

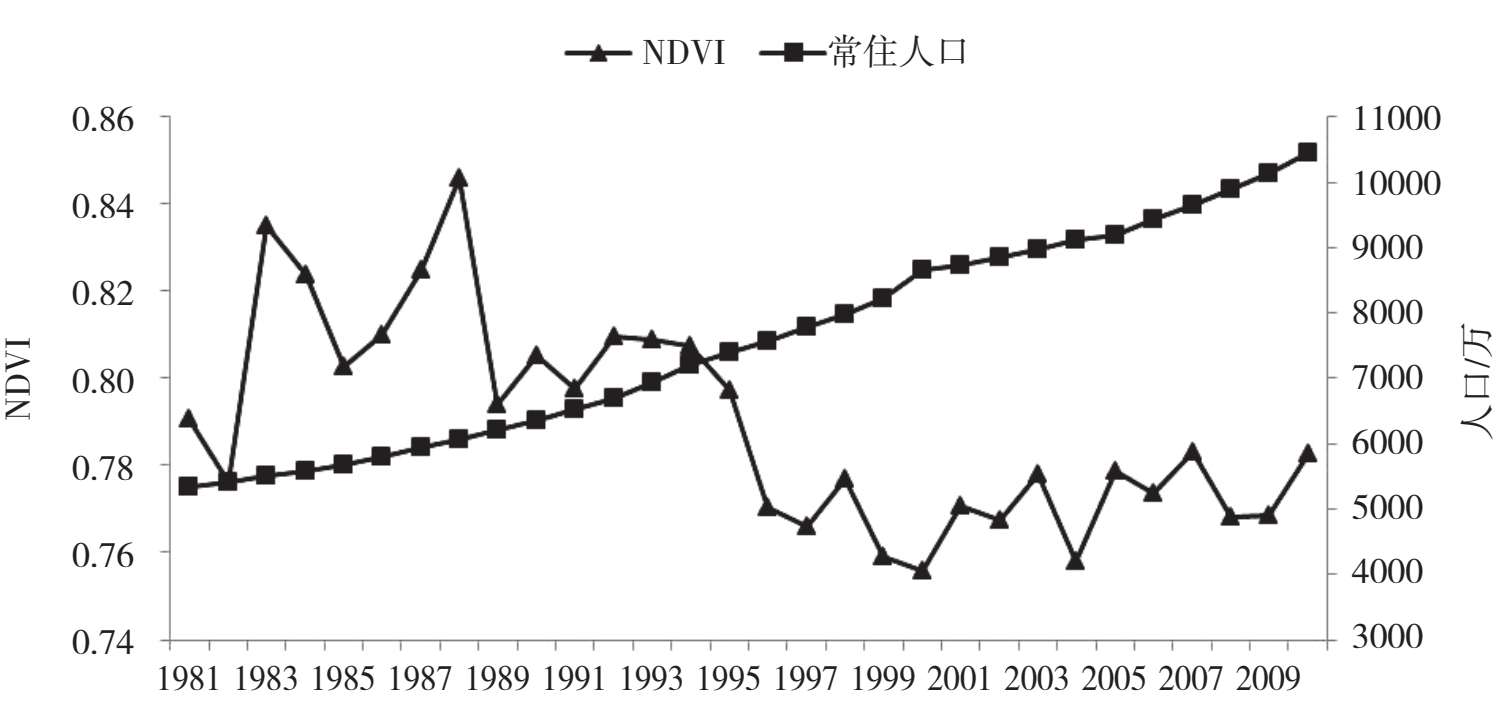

改革开放以来,特别是20世纪80年代中后期和20世纪90年代,广东省依靠毗邻港澳的地缘优势,积极发展劳动密集型的外向型经济,在全国率先实现经济快速增长,吸引了大量内地地区人口流入。1981—2000年,广东省常住人口由5 326.97万人增加到8 650.03万人,年均增长率达2.6%。与此相对应,广东省的植被覆盖度出现了明显下滑,68.5%的地区出现AMNDVI值下降[图1-28(a)],全省AMNDVI值由1981年的0.791下降到2000年的0.756,减少4.4%。其中,在人口增长速度最快的1988—2000年,植被覆盖度下滑更为明显,AMNDVI值由1988年的0.846下降到2000年的0.756,减少10.6%(图1-29)。

图1-28 1981—2010年广东省植被覆盖时空变化

注:图(a)1981—2000年广东省植被覆盖时空变化图,数据来源于GIMMS NDVI数据;图(b)2000—2010年广东省植被覆盖时空变化图,来源于MODIS NDVI数据。

2000年以后,广东前期人口增长过快导致的植被覆盖减少、生态环境恶化等问题逐渐引起了公众与政府部门重视,大量植被恢复以及绿化建设活动被实施,植被覆盖度转而出现了上升趋势,65.4%的地区出现AMNDVI值上升[如图1-28(b)],全省AMNDVI值由2000年的0.756上升到2010年的0.783,增加幅度达到3.6%。同期,随着中国其他地区经济发展加快,广东省对外地劳动力的吸引力下降,人口年增长速度有所放缓,但仍维持在2%左右。

图1-29 1981—2010年中国广东省的人口增长和植被覆盖变化情况

注:1981—1999年数据来源于矫正后的GIMMS NDVI数据(CNDVIG),2000—2010年数据来源于MODIS NDVI数据。

我们采用珠江三角洲区域9个地级和地级以上市的面板数据来实证检验人口增长与植被覆盖间的长期关系,这是因为时间序列所能提供的样本量过少,而采用面板数据则起到了以空间换时间的作用。人口增长用人口密度指标表示,植被覆盖用AMNDVI表示。由于来源于GIMMS 数据集的8km分辨率AMNDVI数据只适用于较大区域,所以为了保证数据的精度和准确性,我们在反映各地级市的植被覆盖度时只使用来源于MODIS数据集的1km分辨率AMNDVI数据,时间为2000—2010年。

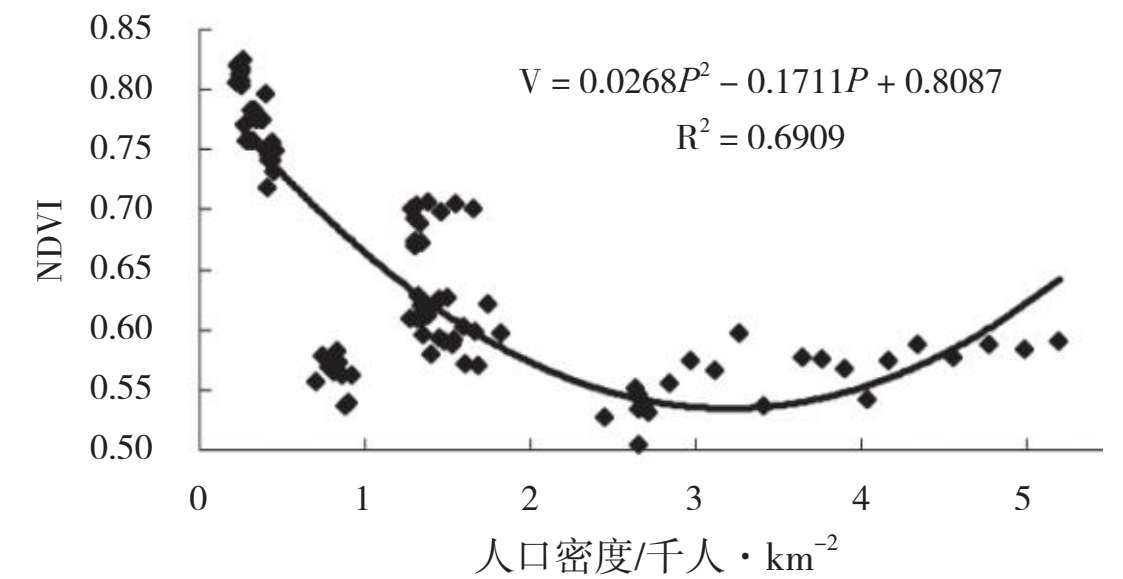

珠江三角洲9个市共99个样本的AMNDVI和人口密度散点图如图1-30所示。从图中可以看出,当人口密度低于500人·km -2 时,AMNDVI全都在0.70以上,表现出很好的植被覆盖;当人口密度升至500~2 000人·km -2 时,大部分地区的AMNDVI值落在了0.55~0.70的区间内,植被覆盖随之降低;当人口密度继续升至2 700人·km -2 左右时,AMNDVI值降至0.55以下,植被覆盖降至最低;当人口密度在3 000~4 000人·km -2 左右时,AMNDVI值波动比较剧烈,但基本都在0.55~0.60的范围内,植被覆盖缓慢恢复;当人口密度大于4 100人·km -2 时,AMNDVI值大体稳定在0.58附近,植被覆盖开始稳定下来。

为了定量检验人口增长与植被覆盖间的长期关系,借鉴EKC(Environmental KuznetsCurve)模型(Grossman,et al,1991),我们构建了一个二次多项式的简化模型:

其中,V为AMNDVI, P 为人口密度,c为常数, u 是随机误差,参数 β 1 和 β 2 分别表示人口密度 P 的一次和二次项的系数。对于不同的 β i ,i=1,2,模型具有不同的意义。具体来说,当 β 2 >0、 β 1 <0时,人口增长与植被覆盖间呈U形曲线关系;当 β 2 =0、 β 1 ≠0时,人口增长与植被覆盖间呈倒U型曲线关系;当,时,人口增长与植被覆盖间呈线性关系。当然,以上关系的成立还要观察实证结果的样本分布情况,如果样本只集中分布于曲线的某一部分,那么人口增长与植被覆盖就只表现为这一部分曲线的关系。

图1-30 珠江三角洲9市的人口密度与AMNDVI散点图及面板回归曲线

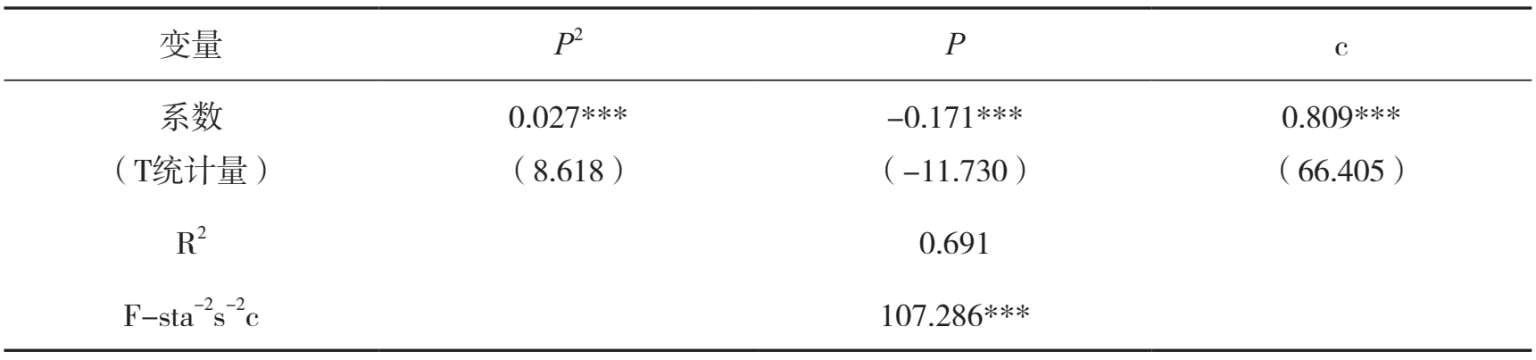

表1-14 面板回归估计结果

注:***表示在99%的置信水平上拒绝系数等于零的原假设。

利用普通最小二乘法(OLS)对式(1-6)进行估计,表1-14给出了估计和检验结果。结果显示,所有变量的系数都在99%的置信水平上拒绝了系数等于零的原假设,并且参数满足 β 2 >0、 β 1 <0的条件(如表1-14),人口增长与植被覆盖间表现为长期的类似U形曲线的关系(如图1-30)。

在一个人口活动频繁的地区,人口增长与植被覆盖间很可能会呈现一种类似U型曲线的长期关系,这从中国广东省及其所属各市的样本数据中得到佐证。然而,这种类似U型关系并不意味着一个地区的人口可以无限增长,也不意味着植被覆盖度会随着人口增长必然地提高,可能是以下两方面的因素在起作用。

一是随着人口增长带来的生态环境恶化问题越趋严重,人们越容易认识到植被覆盖的重要性,并加大对植被恢复活动的投入。联合国粮食与农业组织公布的《2010全球森林资源评估》报告指出,全球人工林面积已经达到2.64亿hm 2 ,占森林总面积7%,并且2005年以来人工林面积每年增加约500万hm 2 ;另外,亚洲地区在20世纪90年代以前出现森林净减少,但由于大规模的植树造林活动,在21世纪的前10年,森林面积实现了净增长。

二是随着技术进步,人类与自然可以协调发展。虽然全球的人口数量依然在增长,但这并不一定意味着更多自然资源会被破坏,因为随着经济社会的发展以及对绿色环境和健康生活越来越高的要求,人们总是能够开发出新的技术或方法来改善他们的生存环境,植被覆盖能在人口不断增长的情况下保持不变甚至提高。例如,针对目前大城市植被覆盖度偏低、空气质量差的情况,人们已经开发出一种与地面绿化相对应的“空中绿化”技术,在建筑物的屋顶、墙面、围墙、棚架、立柱和陡坡等等方面进行立体空间的绿化,大大提高了城市的绿化率。