人类活动对植被覆盖变化产生了巨大影响,现有文献资料对人类活动影响植被覆盖的方式、程度、规律、历史和现状等作了深入探讨,并得到许多有意义的结论。然而,它们都存在一个共同的缺陷:对引起人类活动变化的人口素质、城市化率、年龄和就业结构等因素缺乏深入的分析,导致无法真正揭示人口发展影响植被覆盖变化的规律,也导致许多地方政府在人口发展政策制定的过程中对于植被覆盖、绿化建设的考虑不足,使得人口发展与生态环境不相协调。因此,本文拟采用“五普”“六普”数据以及能较全面反映地表植被覆盖变化的AMNDVI,对我国人口发展与植被覆盖变化的关系进行深入研究和实证分析。

以中国31个省市区的数据来检验人口发展与植被覆盖度间的关系。所采用的AMNDVI数据来源于MODIS NDVI数据集。MODIS NDVI数据集来自美国航空航天局(NASA)的MODIS陆地科学团队发布的月最大值合成植被指数MOD13A3数据产品,空间分辨率为1km,时间是为000年2月至2010年12月。数据集的NDVI数据都已经过辐射校正、大气校正、几何精纠正等预处理,且都已采用最大值合成法(Maximum Value Composite,简称MVC)以减少云、大气、太阳高度角等的影响。由于AMNDVI可以较好反映该年度植被长势最好时期地表的植被覆盖状况,因而本研究采用年最大值合成法得到各省市区每年的AMNDVI值。所采用的各省市区人口数量、素质、城市化率、年龄和就业结构等指标数据来源于全国第五次和第六次人口普查。

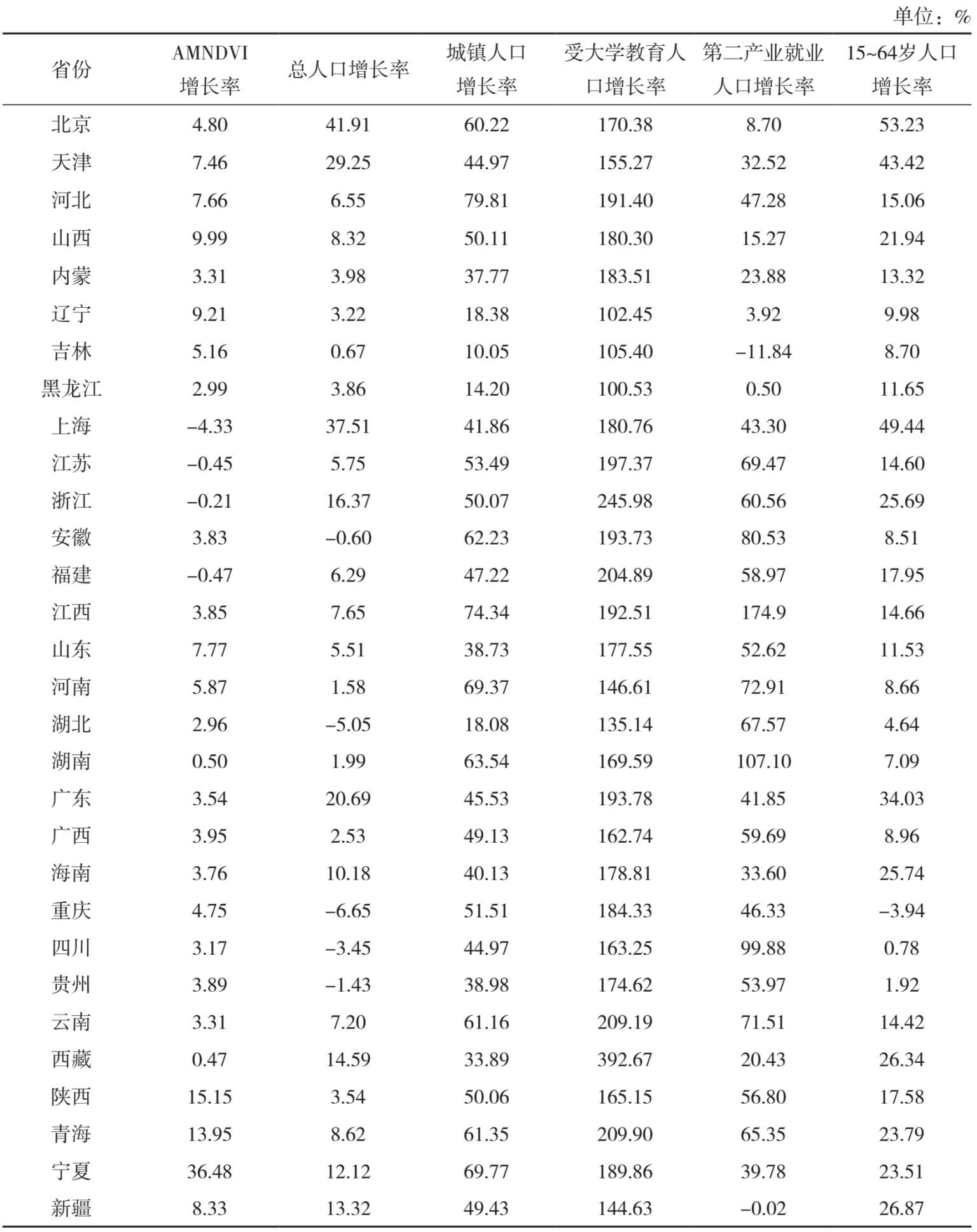

由于31个省市区的自然条件差异很大,如西藏、新疆等地受高原、沙漠等自然条件限制植被覆盖度会比其他省份低很多,如果直接把31个省市区的植被覆盖度数据和人口数据进行回归分析,就很容易错把这些自然条件因素的影响归结为人口因素影响。因此,为了消除全国不同地区因自然因素造成的指标绝对值上的差异,本研究使用各个指标的10年累计增长率作为变量,也即考察人口发展指标的变化与植被覆盖度变化间的关系。在实证分析的指标选择上,人口数量变化以各省市区的常住人口总量增长率指标来衡量,人口城镇化变化以各省市区常住人口中的城镇人口增长率指标来衡量,人口素质变化以各省市区常住人口中的具有大学(指大专以上)文化程度的人口增长率指标来衡量,人口就业结构变化以各省市区常住人口中的工业产业就业人口增长率指标来衡量,人口年龄结构变化以各省市区常住人口中的15~64岁劳动力的人口增长率指标来衡量,植被覆盖度变化以各省市区AMNDVI值增长率来衡量。各省市区指标的具体数据见表1-8。

表1-8 2000—2010年中国31个省市区人口发展因素与AMNDVI变化率

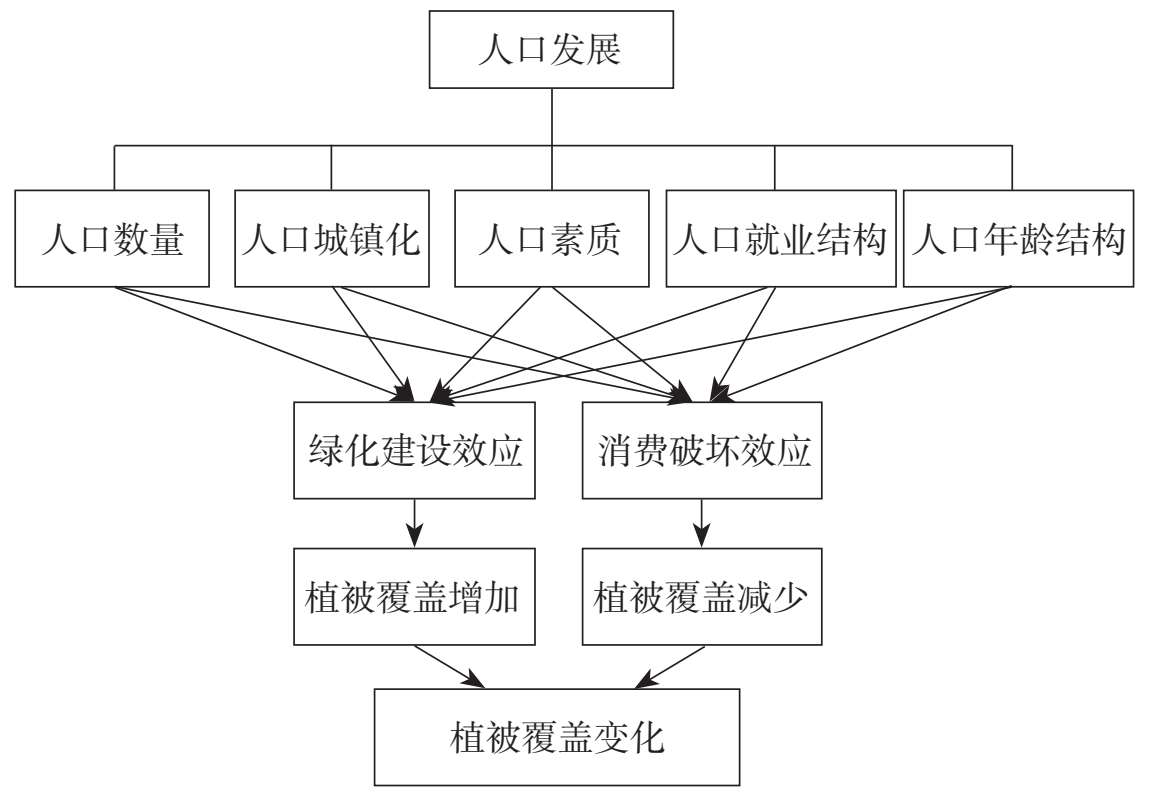

人口发展因素包括人口数量、人口素质、城市化率、年龄和就业结构等方面,人口发展对植被覆盖产生的影响主要可以概括为两个效应。一是消费破坏效应,即人口发展带来的物质消费对植被覆盖产生的破坏性影响(Meyer, et al,1992);二是绿化建设效应,即人口发展带来的环境改善需求促进恢复植被(Fuller RA, et al,2009)。人口发展影响植被覆盖的程度主要取决于绿化建设效应和消费破坏效应的大小差异,总体框架图如图1-20所示。

图1-20 人口发展影响植被覆盖变化的框架

人口数量增长一方面使得衣食住行等人类基本生活消费需求总量增加,因而出现大量的兴建房屋、道路、工厂、商店等以及其他破坏植被覆盖的行为,从而降低植被覆盖度;另一方面也使得人类所需要用来调节生存环境和提供人类所需物质能量的植被增加,促使人们进行植被保护、植树造林等绿化建设,从而提高植被覆盖度。

城镇人口增加一方面使得城市工商业加速发展,城市区域不断扩张,以水泥道路、混凝土建筑代替植被覆盖,对植被覆盖有直接破坏影响;另一方面也使得人口居住更加集聚,更加节约用地,促使更多的绿化技术在城市区域开发应用,有利于增加植被覆盖面积。

文化素质越高的人口对高质量生活水平的追求会越强烈,对自然生存环境的要求会更高,对植被生态功能的认识也会更好。因此,高素质人口的增加有利于促进植被保护、植树造林等绿化建设行为。但是,文化也有糟粕,有些接受了糟粕文化熏陶的人经常有破坏生态的冲动,而有些文化素质较低的人口反而会由于对自然的盲目崇拜而不敢破坏生态。

在三大产业中,工业发展对一个地区的植被覆盖影响最大,其污染排放、厂房建设等行为都对植被覆盖产生直接破坏的作用。因此,一个地区从事工业生产的就业人口越多,有可能其植被覆盖被破坏得越厉害,而从事工业生产的就业人口越少,其植被覆盖被破坏的程度会降低。

在人口年龄结构中,年轻劳动力越多,改造自然环境的能力就越强,包括破坏植被覆盖的能力和恢复植被覆盖的能力。这样,最终影响程度要看政府政策的引导和制约。如果政府制定的政策比较科学,则有利于植被覆盖增加,如果政府制定的政策不太科学,则不利于植被覆盖增加。

从理论上分析,人口发展的几个主要因素对植被覆盖产生正面或负面影响,有些是确定的,有些是不确定的,需要通过实证检验来进一步确定。另外,在不同国家或地区的不同发展阶段,由于人们对植被生态功能的认识、政府管治程度、技术进步等状况的不同,两者的关系可能会发生变化。

基于前文理论分析与指标设定,建立如下回归方程:

其中, Y i 表示第 i 个地区AMNDVI值的10年累计增长率,a为常数, X i 1 表示第 i 地区人口总数的10年累计增长率, X i 2 表示第 i 地区城镇人口数的10年累计增长率, X i 3 表示第 i 个地区具有大学(指大专以上)文化程度的人口数的10年累计增长率, X i 4 表示第 i 个地区工业产业就业人口数的10年累计增长率, X i 5 表示第 i 个地区15~64岁劳动力人口数的10年累计增长率,b 1 、b 2 、b 3 、b 4 、b 5 分别表示各个自变量的回归系数。

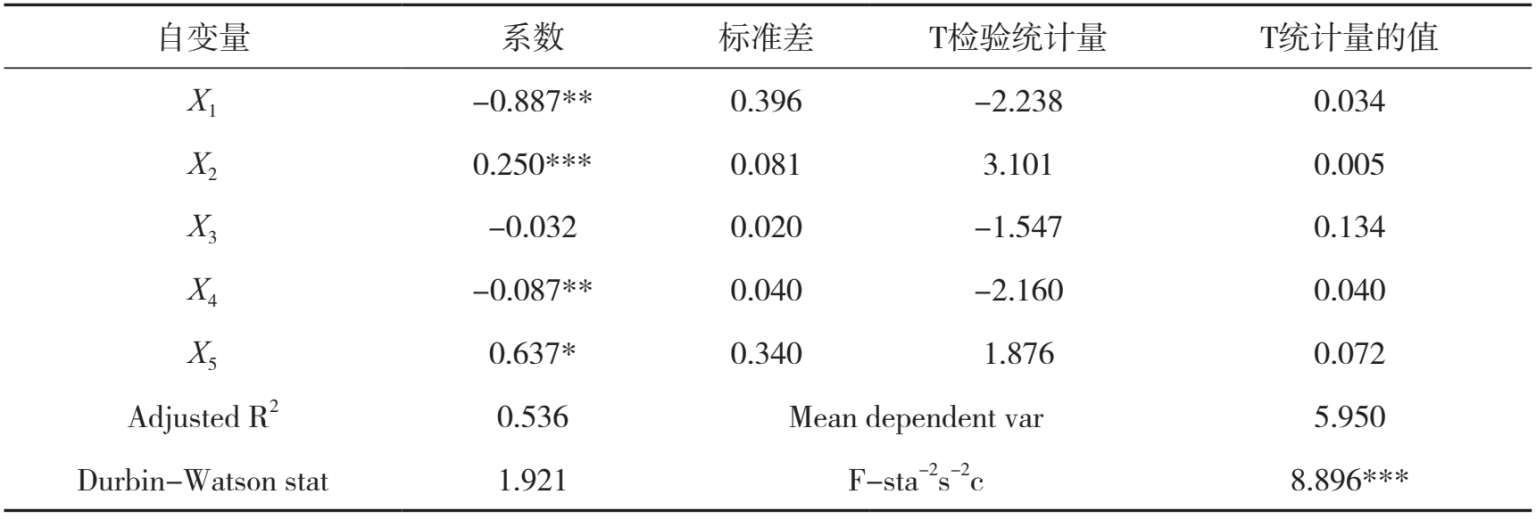

利用最小二乘法(OLS)对方程(1-2)进行回归,回归结果如表1-9所示。从总体回归结果来看,F统计值为8.896,大于F 0.01 (5,25)的临界检验值(3.86),表明线性回归在99%的置信水平上回归效果显著。DW统计量为1.92,接近于2,表示方程不存在自相关的情况。在5个自变量系数中,表示人口城镇化水平提高程度的 X 2 在99%的置信水平下通过了T检验;表示地区人口总量增长率的 X 1 和表示地区工业产业就业人口增长率的 X 4 在95%的置信水平下通过了T检验;表示15~64岁劳动力人口增长率的 X 5 在90%的置信水平下通过了T检验;但表示人口文化素质提高程度的 X 3 指标在90%的置信水平下没有通过T检验。说明影响因素中人口城镇化水平对植被指数的变化影响最确定,其次是人口总量和第二产业就业人口总量,再次是15~64岁劳动力人口,而人口文化素质的影响不确定性较大。

表1-9 31个省市数据回归结果

注:*表示在90%的置信水平下回归效果显著,**表示在95%的置信水平下回归效果显著,***表示在99%的置信水平下回归效果显著。

人口增长率的回归系数为-0.887,并在95%的置信水平下通过了T检验,同时在所有人口发展指标中,人口数量增长指标的回归系数绝对值最大。这表明,在中国各地区,人口数量增长与植被覆盖变化间呈负相关关系,即人口增长率每提高1个百分点,AMNDVI增长率就要降低0.887个百分点,而且这种人口数量增长给植被覆盖带来的影响要大于其他人口结构和质量因素。其中的原因,一是全国很多地区的公共基础设施(如道路、学校、医院、体育馆等)还很不完善,人口数量增长带来的消费破坏效应较大;二是人口数量增加使得人们对植被生态效应的需求增加,但全国很多地区的绿化布局规划不合理,土地使用功能划分不清晰,绿化建设跟不上人口数量增长的要求。

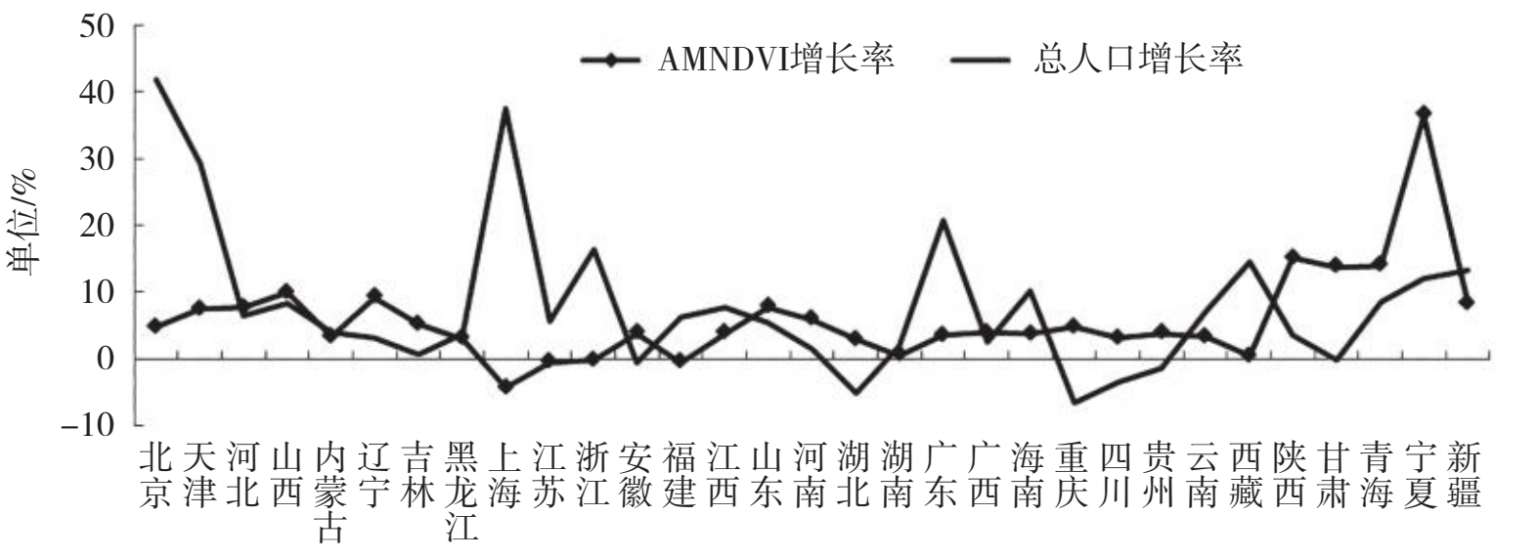

具体到全国31个省市区(图1-21),很明显地发现,2000—2010年人口增长率比较高的北京(41.91%)、上海(37.51%)、广东(20.69%)、浙江(16.37%)等地的AMNDVI的增长率都低于全国5.06%的平均增长率水平,北京为4.8%,上海为-4.33%,广东为3.54%,浙江为-0.21%。

图1-21 2000—2010年全国31个省市AMNDVI增长率与人口数量增长率

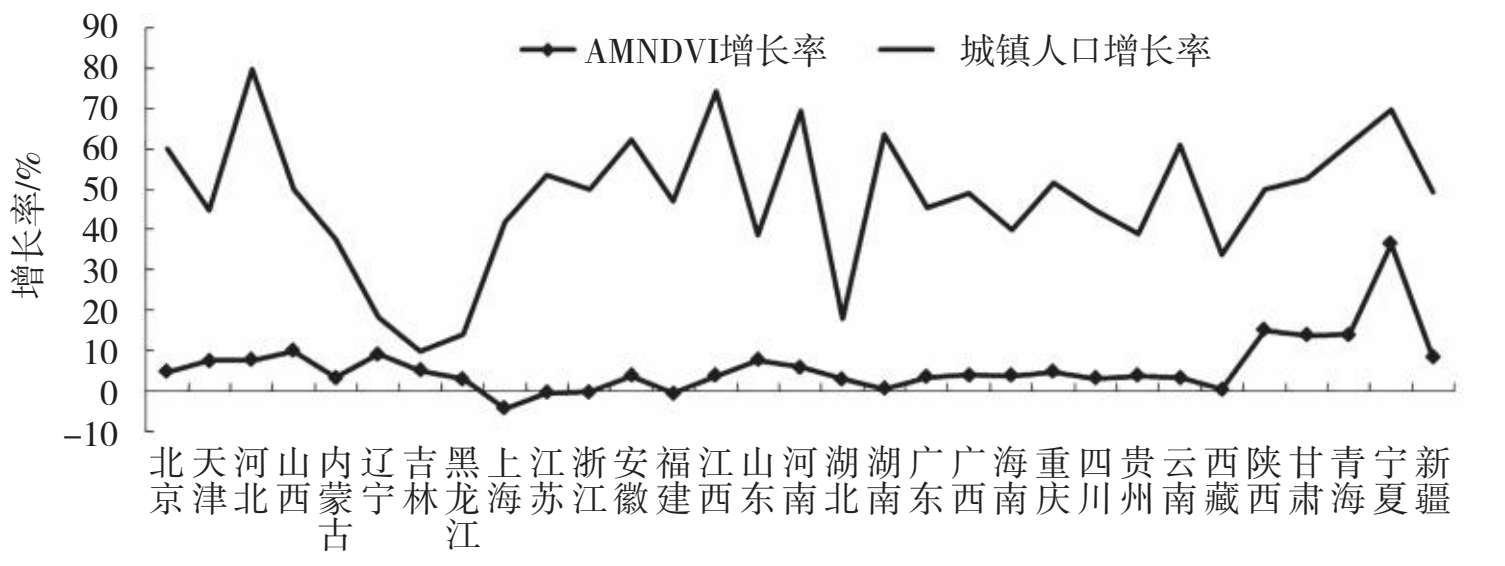

城镇人口增长率的回归系数为0.25,并在99%的置信水平下通过了T检验(表1-9)。这表明,在中国各地区,人口城镇化发展与植被覆盖变化间呈非常显著的正相关关系,即城镇人口增长率每提高1个百分点,AMNDVI增长率就要提高0.25个百分点。其中的原因,一是城镇化发展使得人口居住更加集聚,在全国很多地区,这种集聚效应带来的土地节约量比城市扩张效应导致的土地占用量要大;二是更多的人口在城市集聚居住,使得城市居民需要更多的植被来调节生态环境,这就促使更多的绿化技术在城市中开发利用,从而增加植被覆盖面积。

具体到全国31个省市区(图1-22),很明显地发现,2000—2010年,城镇人口增长率比较高的河北(79.81%)、河南(69.37%)、宁夏(69.77%)、青海(61.35%)等地的AMNDVI增长率都高于全国5.06%的平均增长率水平,河北为7.66%,河南为5.87%,宁夏为36.48%,青海为13.95%。

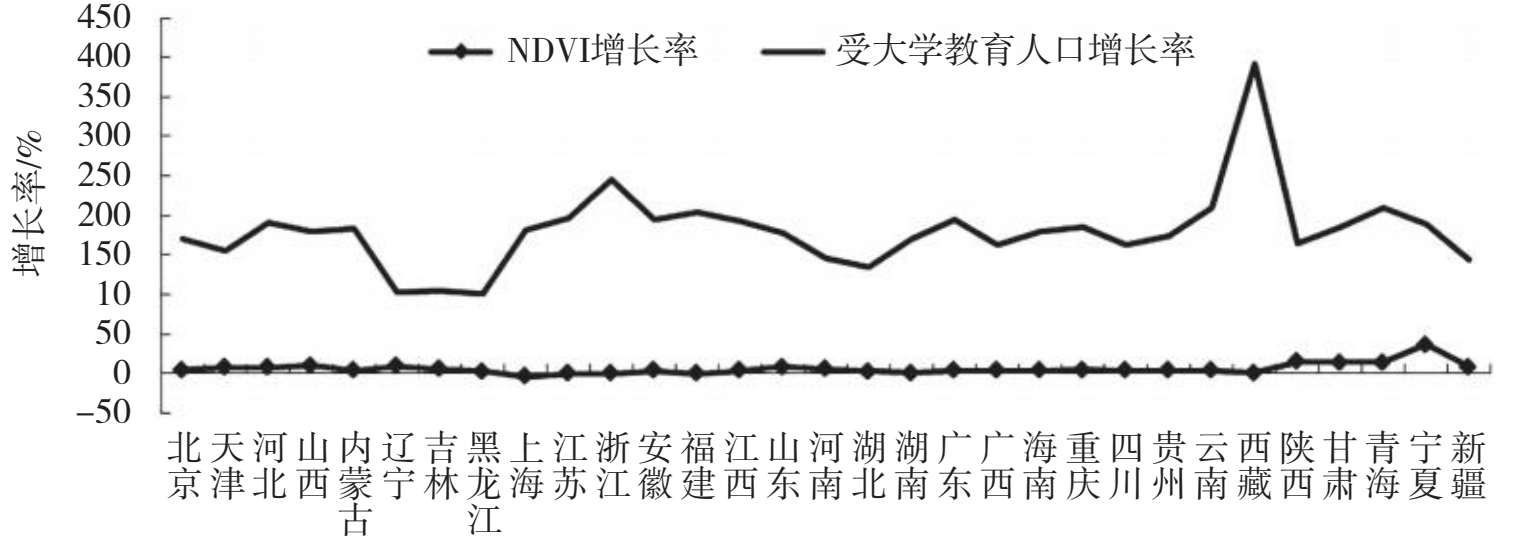

与具有大学(指大专以上)文化程度人口增长率间的回归系数为-0.032,但在90%的置信水平下并没有通过T检验(表1-9)。这表明,在中国各地区,人口文化素质提高与植被覆盖变化间的相关关系并不显著。这也说明,我们的文化教育总体上还没有产生促进植被生态改善的积极效果。少量接受了糟粕文化影响的人群经常有破坏生态的冲动,而一些文化素质较低的人群反而会由于对自然的敬畏而不敢随意破坏生态。近年来,我国大学的扩招速度很快, 1999—2005年招生人数每年递增25%左右,但是偏重注重数量扩张而忽略了教育质量的改善,尤其是对公民绿色环保意识的教育还很欠缺,与生态文明时代的素质教育要求相距甚远,有些人还在继续接受某些反人类、破坏自然的糟粕文化的影响。如图1-23所示,2000—2010年全国31个省市区的受大学教育人口平均累计增长率达到168.91%。

图1-22 2000—2010年全国31个省市区AMNDVI增长率与城镇人口增长率

图1-23 2000—2010年全国31个省市区AMNDVI增长率与受大学教育人口增长率

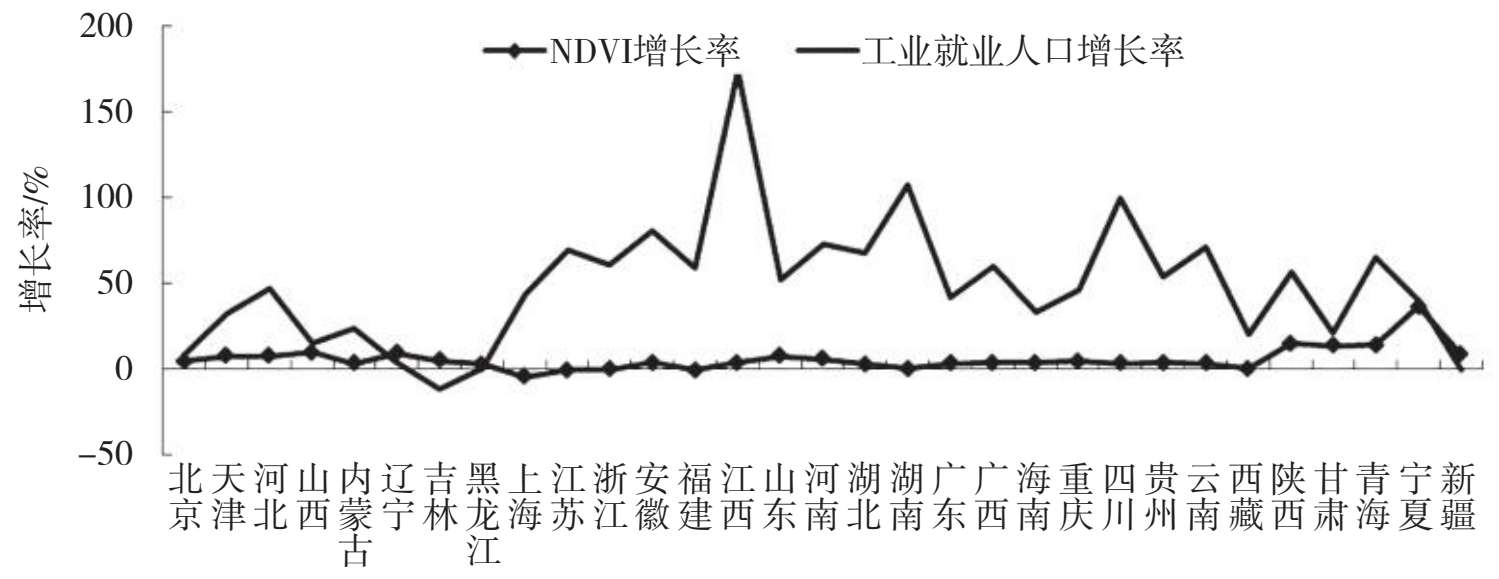

第二产业就业人口增长率之间的回归系数为-0.087,并在95%的置信水平下通过了T检验(表1-9)。这表明,在中国各地区,第二产业就业人口增长与植被覆盖变化间呈显著的负相关关系,即第二产业就业人口增长率每提高1个百分点,AMNDVI增长率就要降低0.087个百分点。但与其他人口发展因素的影响相比,第二产业就业人口增长给植被覆盖带来的影响不是太大。

具体到全国31个省市区(图1-24),能很明显地发现,2000—2010年,第二产业就业人口增长率比较高的江西(174.09%)、湖南(107.1%)、四川(99.88%)、安徽(80.53%)等地AMNDVI的增长率都低于全国5.06%的平均增长率水平,江西为3.85%,湖南为0.50%,四川为3.17%,安徽为3.83%。

图1-24 2000—2010年全国31个省市区AMNDVI增长率与第二产业就业人口增长率比较

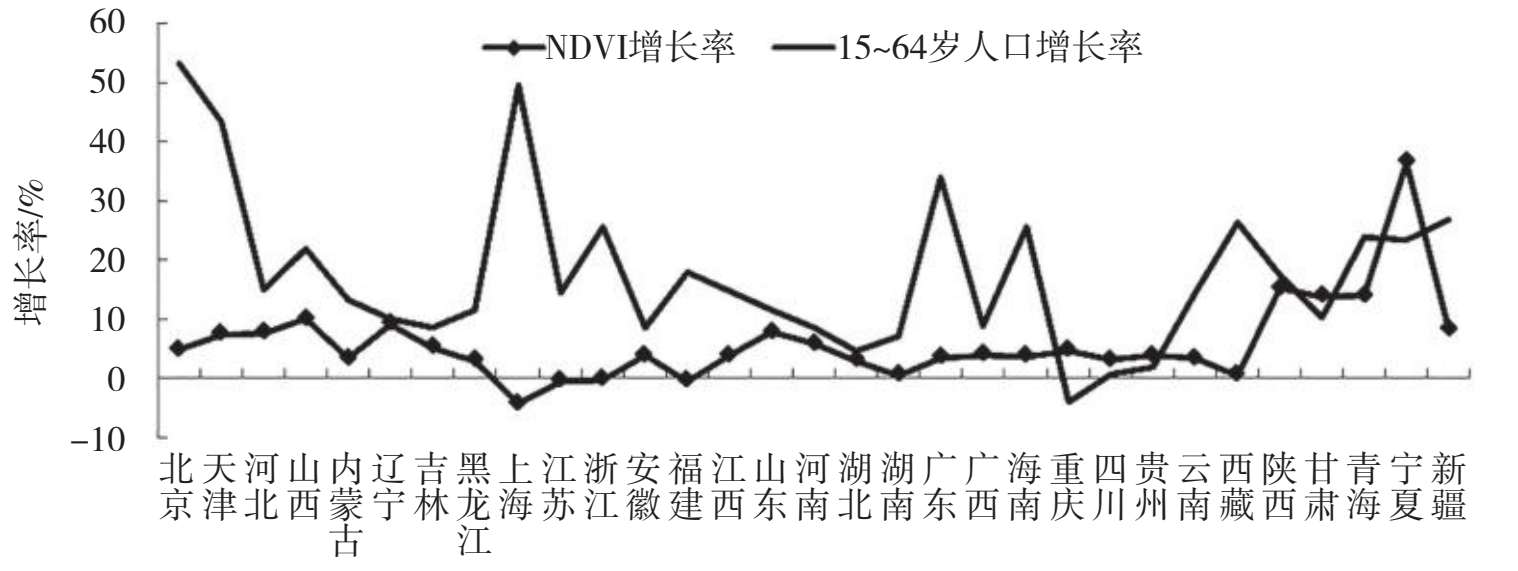

15~64岁的劳动力人口增长率的回归系数为0.637,并在90%的置信水平下通过了T检验(表1-9)。这表明,在中国各地区,劳动力人口增长与植被覆盖变化间呈正相关关系,即劳动力人口增长率每提高1个百分点,AMNDVI增长率就要提高0.637个百分点。前文已经述及,年轻劳动力越多,破坏植被覆盖的能力和恢复植被覆盖的能力就越强。这样,最终影响程度要看政府政策的引导和制约的效果。如果政府制定的政策比较科学,则有利于植被覆盖增加,如果政府制定的政策不太科学,则不利于植被覆盖增加。劳动力人口增长与植被覆盖变化间呈现明显的正相关关系,而且相关联动的程度也比较高,说明我国政府制定的政策还是比较科学的,促进了植被保护、植树造林等绿化建设行为,科学发展观在植被生态建设领域还是得到了较好的落实。此外,很多地区的劳动力人口高增长率不仅来源于本地区的人口自然增长,而且来源于外地人口的迁入,是人口集聚的结果(如广东省2000年至2010年间常住人口增加1 788万人,其中有644万人是由外省流入,806万人是户籍人口的自然增长)。与人口城镇化有协同效应。

对于全国很多地区来讲,劳动力人口增长的正面影响部分抵消了总体人口增长对植被覆盖产生的破坏影响,如2000—2010年北京的总体人口增长达到41.91%,但由于其劳动力人口增长也达到了53.23%,是所有省市中最高的,所以其AMNDVI值增长率为4.8%,只略低于全国的平均增长率水平5.06%(图1-25)。

图1-25 2000—2010年全国31个省市AMNDVI增长率与劳动力人口增长率

结合人口发展影响植被覆盖的理论分析,利用中国31个省市区的“五普”“六普”人口数据和AMNDVI数据对人口发展与植被覆盖变化的关系进行了实证分析,结果表明:①人口发展影响植被覆盖主要有负面的消费破坏效应和正面的绿化建设效应,在中国各地区,由于公共基础设施不完善、绿化建设跟不上需求增长等因素影响,人口数量增长带来的消费破坏效应仍大于绿化建设效应,人口数量增长与植被覆盖变化呈负相关关系;②由于城镇化发展带来的人口集聚产生的植被生态空间释放效应大于城镇用地扩张产生的植被生态空间挤占效应,并促进了更多绿化技术在城市中开发利用,人口城镇化发展与植被覆盖变化呈正相关关系;③受大学教育人口增长与植被覆盖变化相关关系不明显,人口文化素质提高与植被覆盖变化间的相关关系并不显著说明,我们的文化教育总体上还没有产生促进植被生态改善的积极效果;④由于工业发展对一个地区的植被覆盖影响最大,其原建设厂房、排放污染等都对植被覆盖产生直接破坏作用,第二产业就业人口增长与植被覆盖变化呈负相关关系;⑤劳动力人口增长与植被覆盖变化间呈现明显的正相关关系,而且回归系数还比较高,说明我国政府制定的政策还是比较科学的,科学发展观在植被生态建设领域还是得到了较好的落实,总体上促进了植被保护、植树造林等绿化建设行为。