由于“五普”“六普”资料与人口普查主要数据公报中的总人口数有所出入,而2005年全国1%人口抽样调查资料中只有原始的样本数据,缺乏各地区的推算数,为了统一口径,我们分析总人口数时采用了公报中的数据,分析其他指标则采用普查资料。

“六普”公报显示,2010年11月1日零时标准时点, 31个省、自治区、直辖市的总人口为133 972万,与 “五普”时的126 582万相比,十年共增加7 389万,增长5.84%,年平均增长率为0.57%。

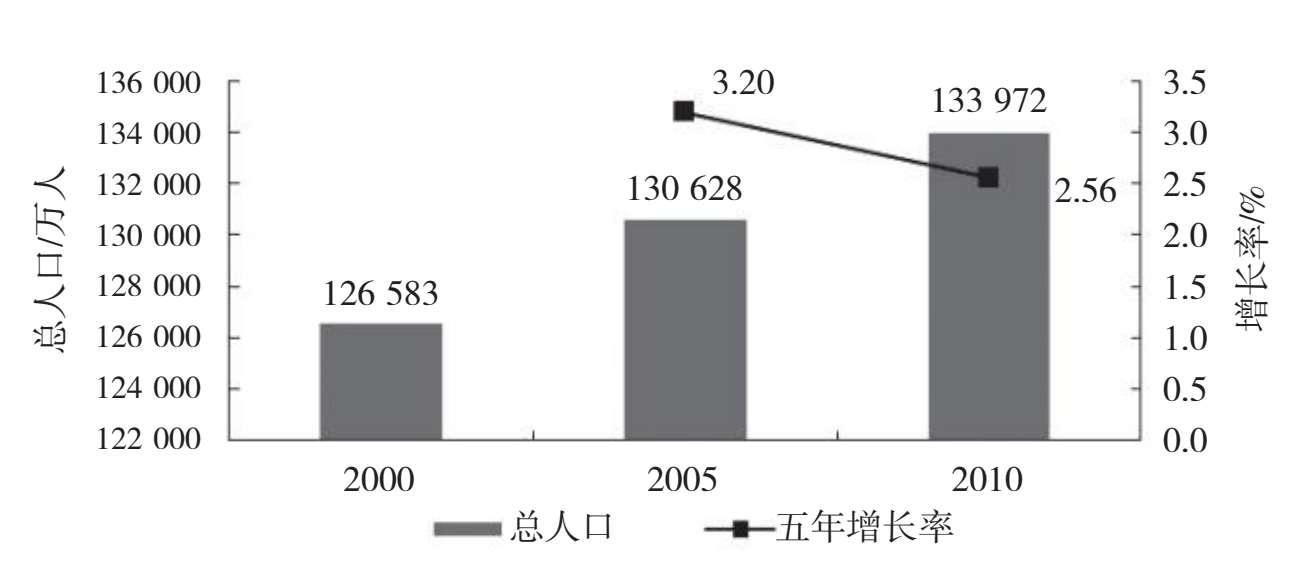

为了更好地了解这10年间人口的年际变化差异,我们引入2005年全国1%人口抽样调查数据,将2000—2010年分为两个阶段:前五年(2000—2005年)为第一阶段,后五年(2005—2010年)为第二阶段。前五年全国总人口增加了4 045万人,增长3.20%,年平均增长率为0.63%。后五年全国总人口增加了3 344万人,增长2.56%,年平均增长率为0.51%(图1-2)。

图1-2 全国人口增长趋势

对比前后两阶段的数据可以看出,全国人口的增长无论是在数量上还是在速度上,后五年都要低于前五年。这表明,2000—2010年间全国人口增长速度总体呈减缓的趋势。

根据《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》以及党的有关政策精神,中华人民共和国国家统计局将我国的经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区。东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省市区;东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。

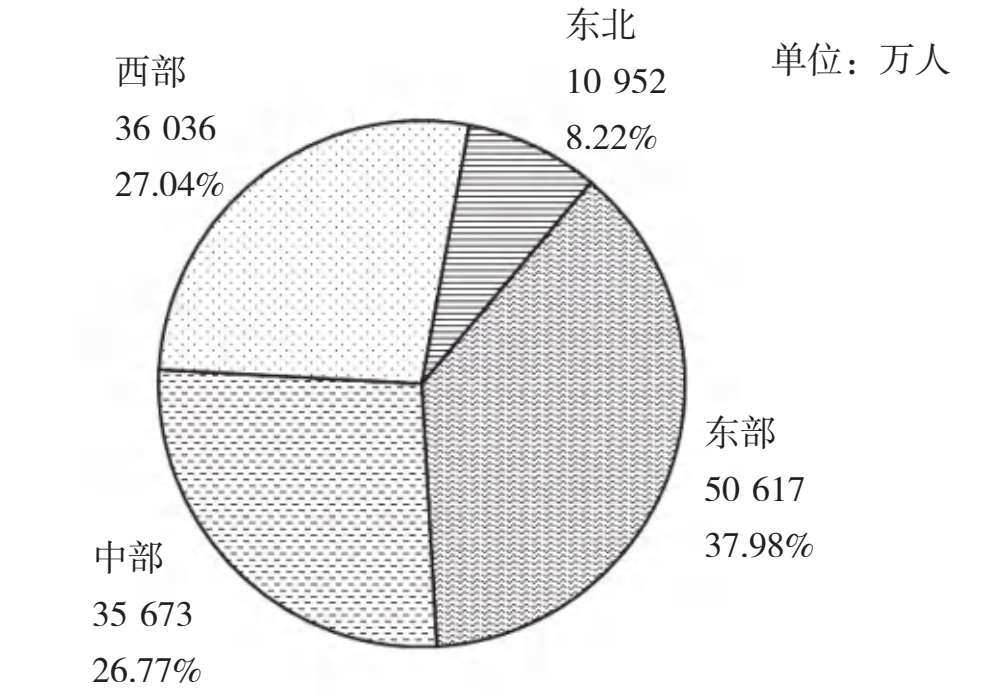

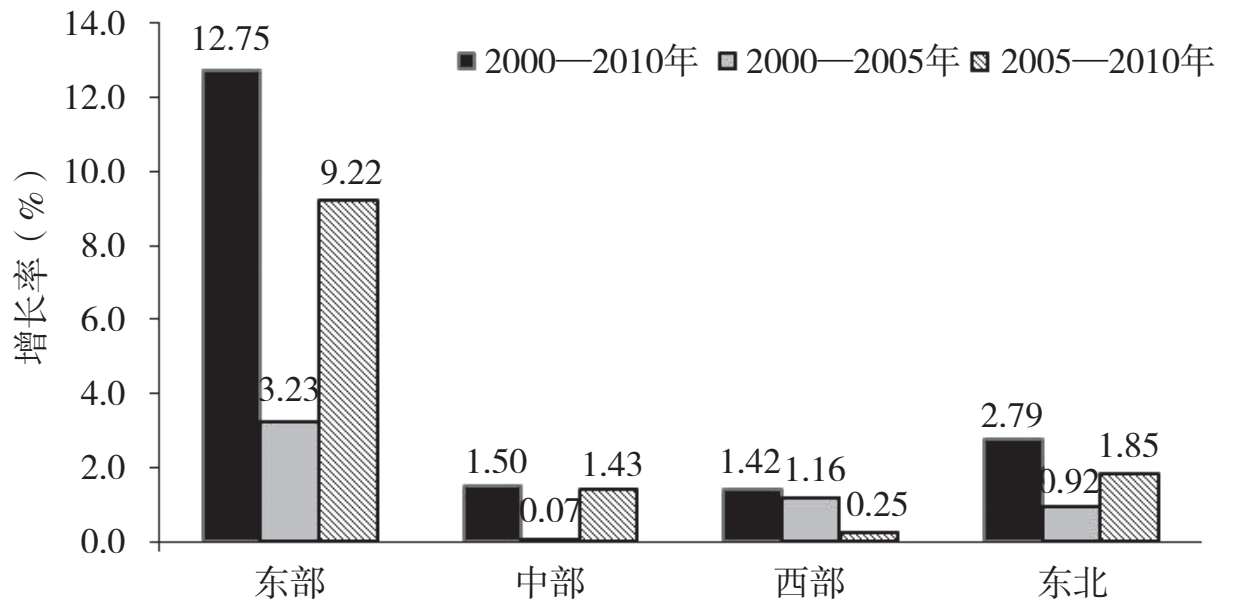

从人口数量来看,2010年东部、中部、西部和东北四大地区人口分别为50 617、35 673、36 036和10 952万人,比2000年分别增长12.75%、1.50%、1.42%和2.79%,比2005年分别增长9.22%、1.43%、0.25%和1.85%(图1-3、图1-4)。东部地区人口增长速度大大超过了中部、西部和东北地区,西部地区人口增长最为缓慢。2005—2010年东部、中部和东北地区的人口增长速度快于2000—2005年,而西部地区则相反。这表明西部地区的人口在向其他地区迁移,且向东部地区聚集的趋势最为明显。

图1-3 2010年全国四大经济区域人口分布

图1-4 2000—2010年分时段全国四大经济区域人口增长率对比

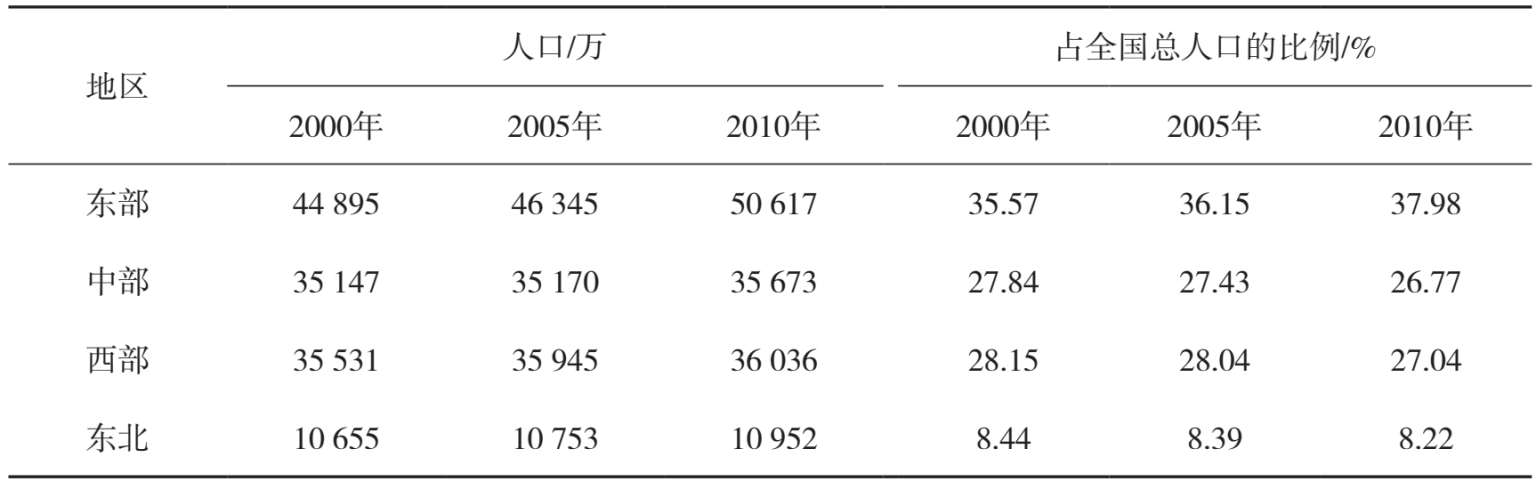

从人口比例来看(表1-1),2010年东部、中部、西部和东北部四大地区人口占全国总人口的比例分别为37.98%、26.76%、27.04%和8.22%,东部地区人口比例最大。与2000年和2005年相比,除东部地区持续上升之外,其他3个地区的人口比例均持续下降。下降幅度最大的是西部地区,比2000年下降了1.17个百分点。这也从另一个侧面反映了人口从中部、西部、东北地区向东部地区迁移和聚集的趋势。

表1-1 人口区域分布

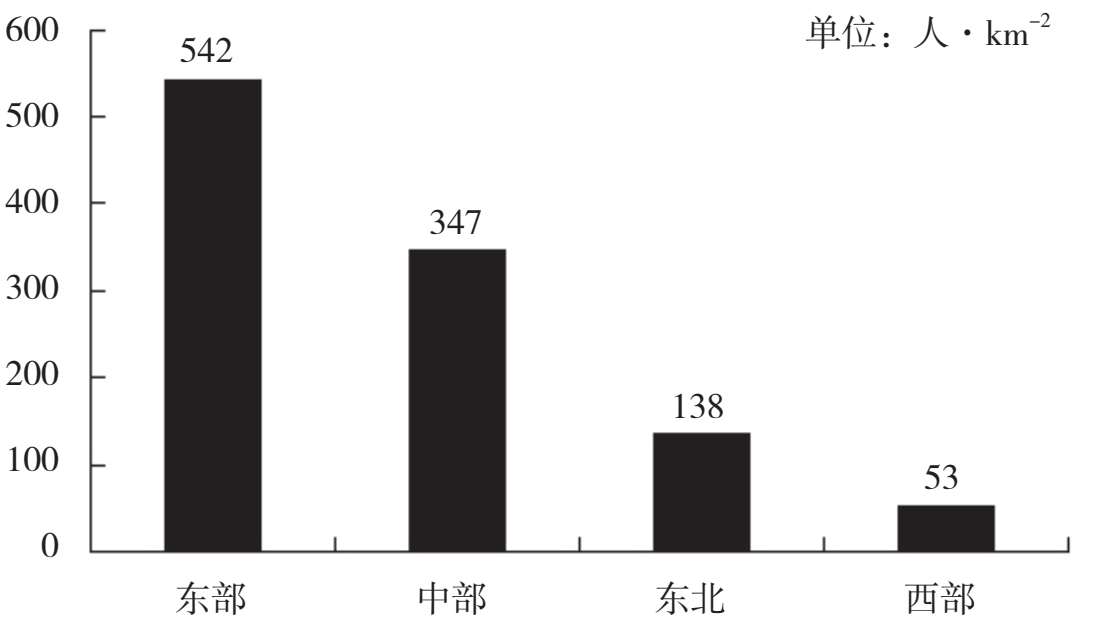

从人口密度看,2010年,中国大陆平均人口密度为141人·km -2 ,但分布很不均衡:东部沿海地区人口密集,人口密度高达542人·km -2 ;中部地区为347人·km -2 ;而西部地区人口稀少,只有53人·km -2 (图2-4)。也就是说,东部地区人口密度是西部地区的10倍多。

图1-5 2010年全国四大经济区域人口密度

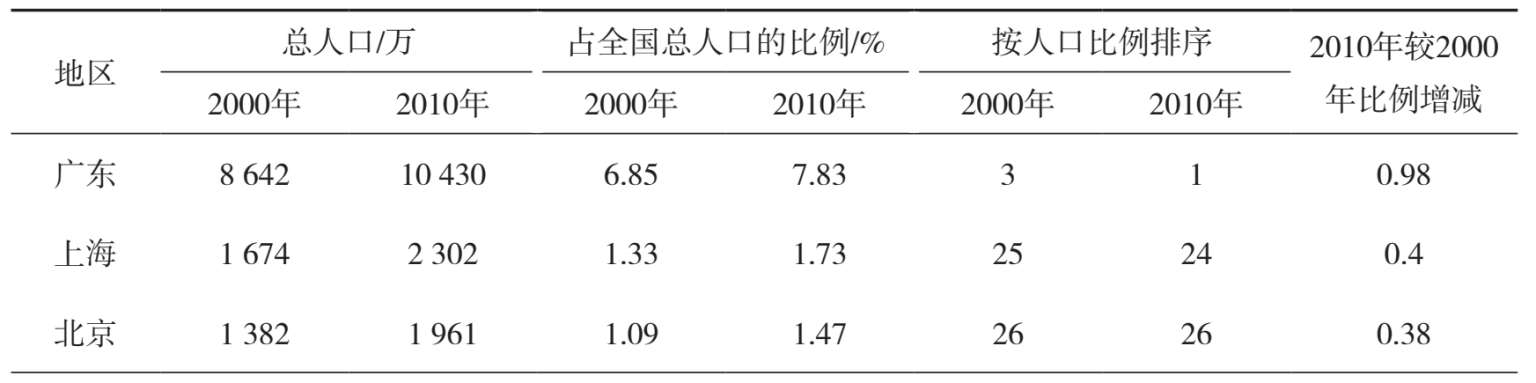

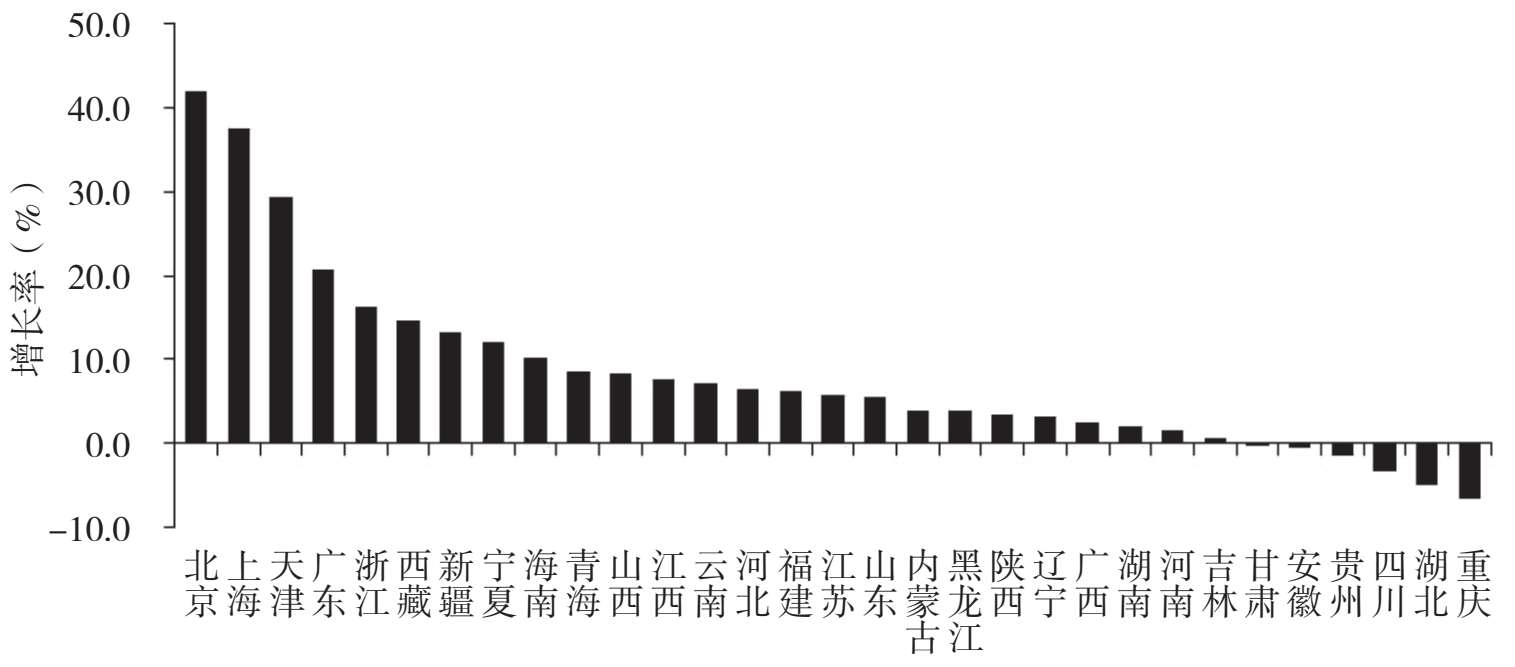

从人口数量来看,2010年普查登记的31个省、自治区、直辖市中人口数量最多的是广东,10 430万人,占全国总人口的7.83%;随后是山东和河南,分别为9 579万人和9 402万人,占全国总人口的7.19%和7.05%;最少的是西藏,只有300万人,占全国总人口的0.23%(表1-2)。

从占全国总人口的比例来看,与2000年相比,2010年31个省、自治区、直辖市中人口占全国比例上升的有16个,下降的有16个。人口比例上升幅度最大的前五位分别是广东、上海、北京、浙江、天津;人口比例下降幅度最大的前五位分别是四川、湖北、河南、重庆、安徽。上升幅度最大的广东,从2000年的6.85%上升到2010年的7.83%,10年间上升了0.98个。这主要是因为从其他地区流入广东的人口大幅度增加。2010年广东的常住人口中,户口登记地在省外的有2 149.78万人,比2000年增加了643.39万人,增长42.71%。下降幅度最大的是四川,从2000年的6.60%下降到2010年的6.03%,10年间下降了0.56个百分点。由以上分析可知,人口比例上升幅度靠前的都是流动人口流入的地区,而人口比例降幅靠前的都是人口流出的地区。可见,人口流动的加速对我国省际人口分布产生了重要影响。

表1-2 31个省、自治区、直辖市人口数及占全国总人口的比例

(续表)

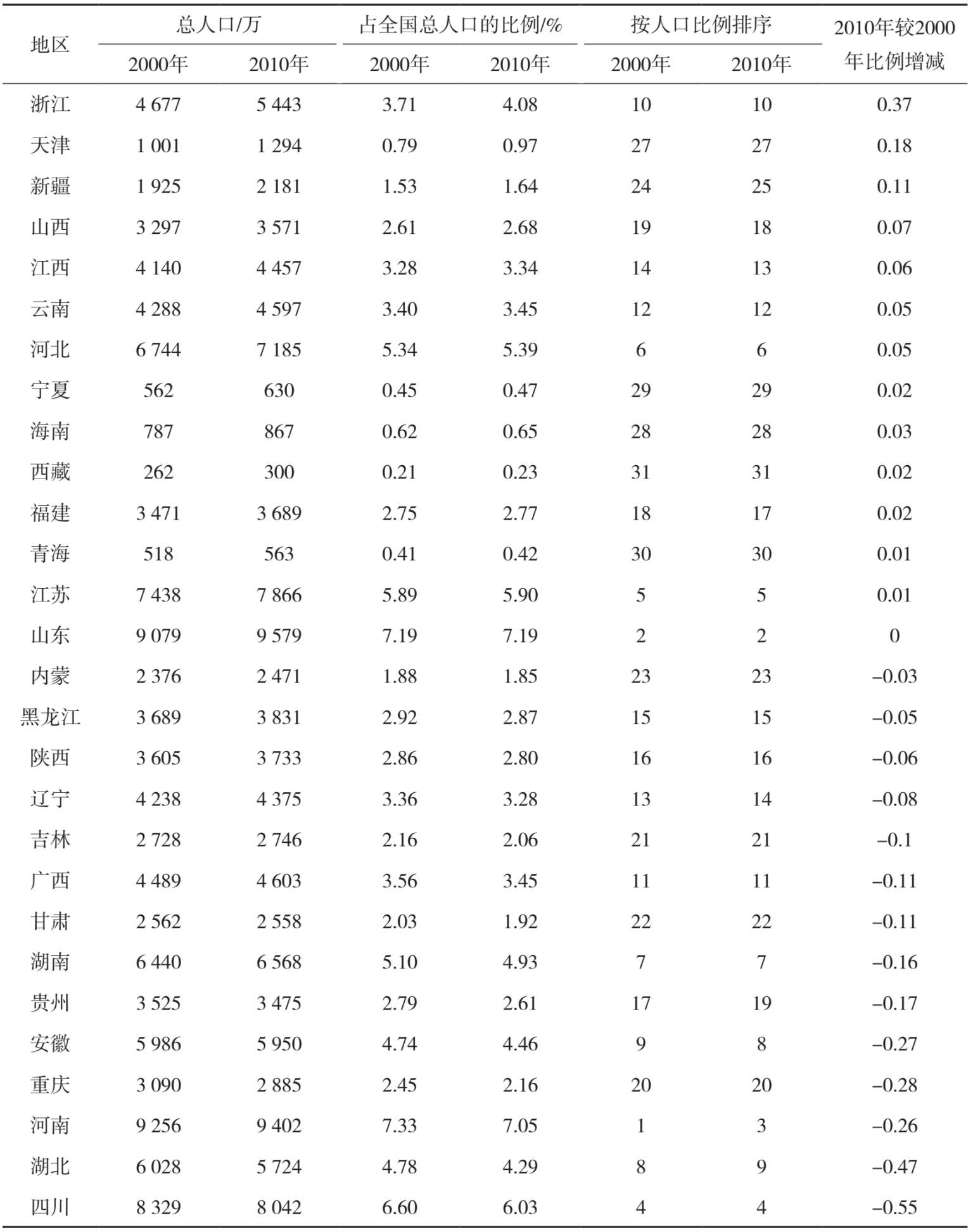

从人口增长率来看(图1-6),与2000年相比,2010年31个省、自治区、直辖市总人口增长的有25个,总人口下降的有6个。人口增长率排前5位省市的分别是北京、上海、天津、广东和浙江,和人口比例排前5位的省市一致,只是位次有些差别;人口呈负增长的有重庆、湖北、四川、贵州、安徽和甘肃,均位于中西部地区,是主要的劳动力输出省份,人口的迁移流动是其总人口数下降的主要原因。

图1-6 2000—2010年31个省、自治区、直辖市总人口增长率

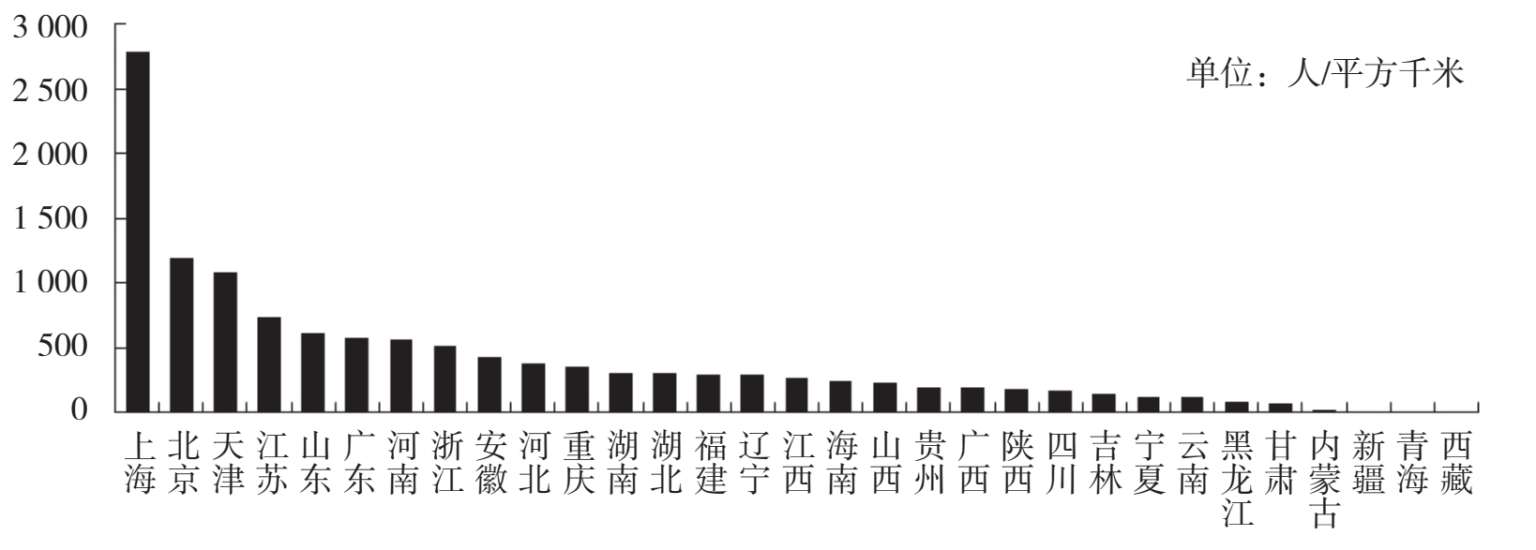

从人口密度来看(图1-7),2010年全国31个省、自治区、直辖市中,人口密度最高的前五位是上海、北京、天津、江苏和山东,每平方千米人口数分别为2 794、1 195、1 086、737和610,这5个省市全都位于东部地区,而且大部分属于平原地区。人口密度最低的前5位是西藏、青海、新疆、内蒙和甘肃,每平方千米人口数分别为2、8、13、22和63,这5个省区全都位于西部地区。人口密度最高和最低省、自治区、直辖市之间相差1 397倍,人口分布极不均衡。

图1-7 2010年31个省、自治区、直辖市人口密度

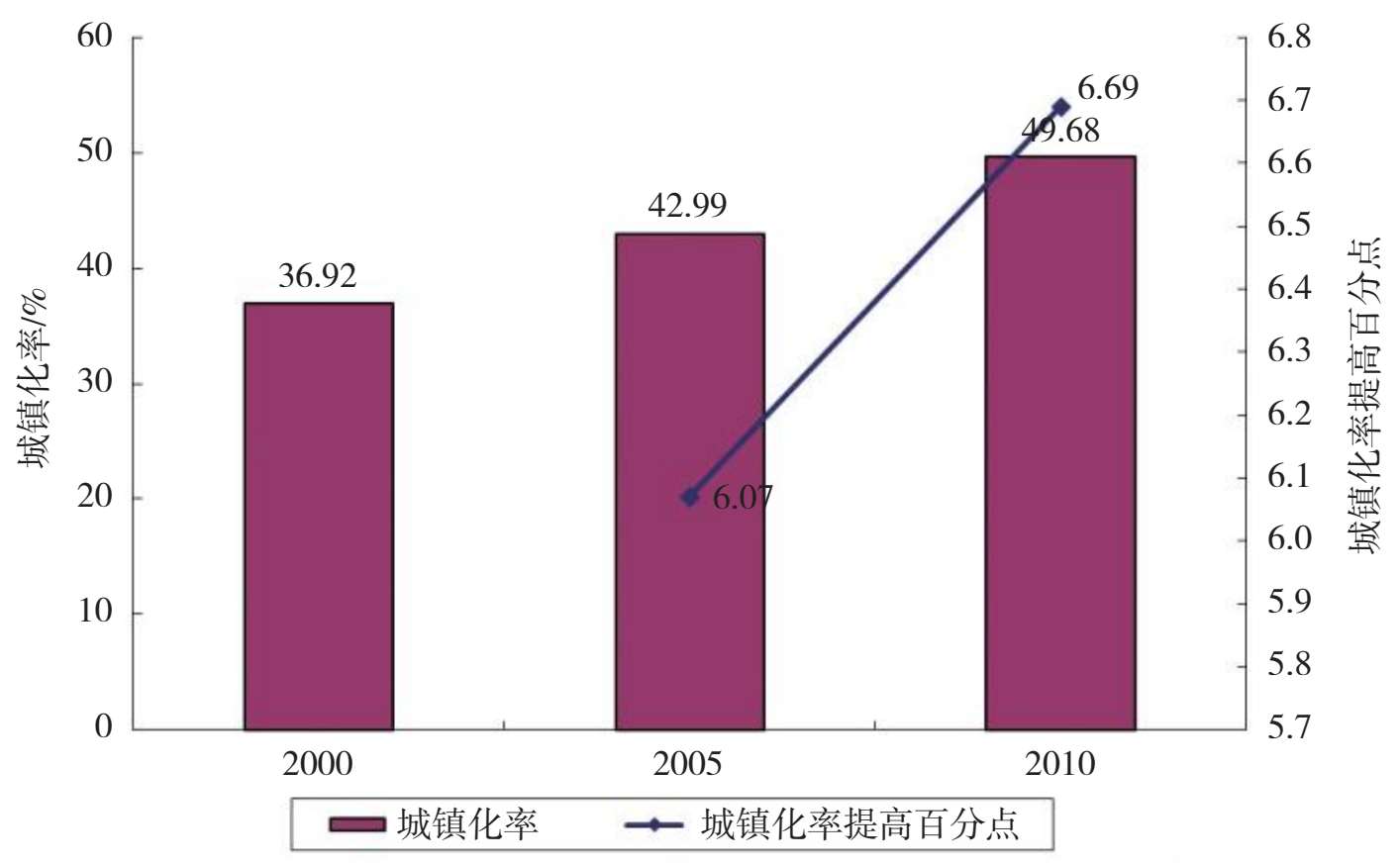

“五普” “六普”资料显示,全国城镇人口数量上升较快,从2000年的45 877万人上升至2010年的66 557万人,10年间增加了20 680万人,增长45.08%。人口城镇化率2000年为36.92%, 2005年为42.99%,到2010年已达49.68%,即意味着目前已有约半数的人口长期生活在城镇、成为了城镇人口。纵观2000年、2005年和2010年人口城镇化率的变化, 2005年比2000前提高6.07%,2010年比2005年提高了6.69%。不难发现,2005—2010年全国人口城镇化有加速发展的趋势(图1-8),人口在以更快的速度向城镇集聚。

图1-8 全国人口城镇化

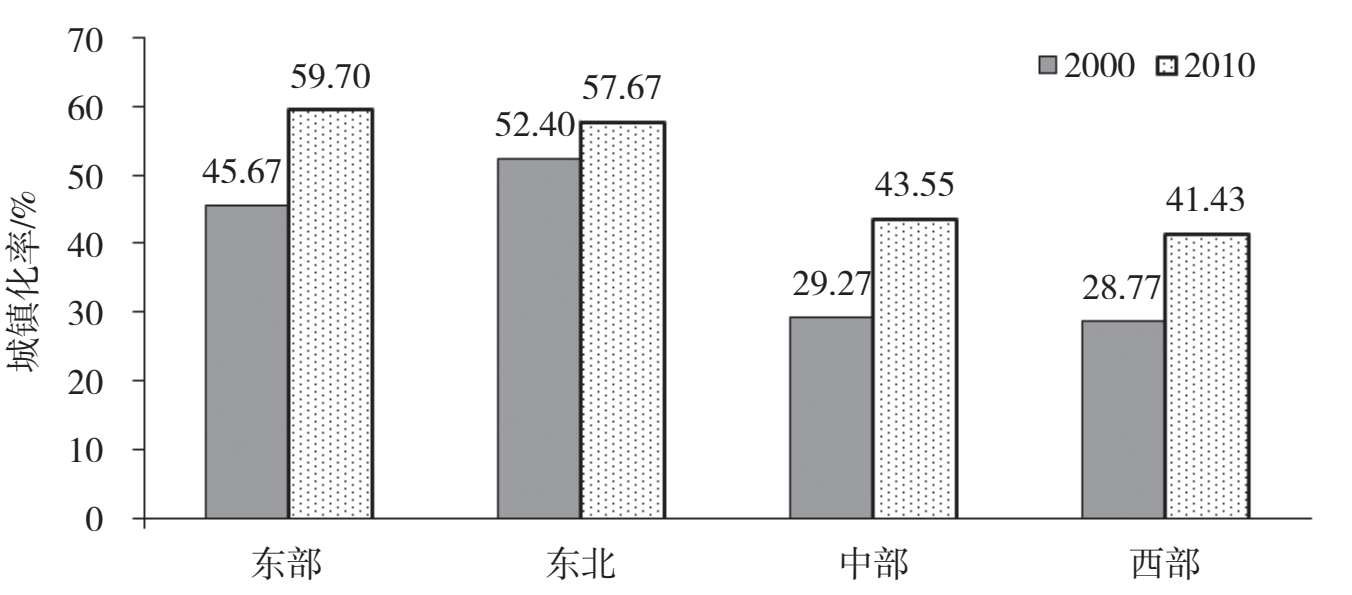

“六普”资料显示,2010年,全国四大经济区域人口城镇化率不尽相同(图1-9)。东部、中部、西部和东北四大地区的人口城镇化率分别为59.70%、43.55%、41.43%和57.67%。人口城镇化率最高的依然是经济较发达、自然环境较好的东部地区,最低的还是经济欠发达、自然环境相对较差的西部地区。

图1-9 四大经济区域人口城镇化率

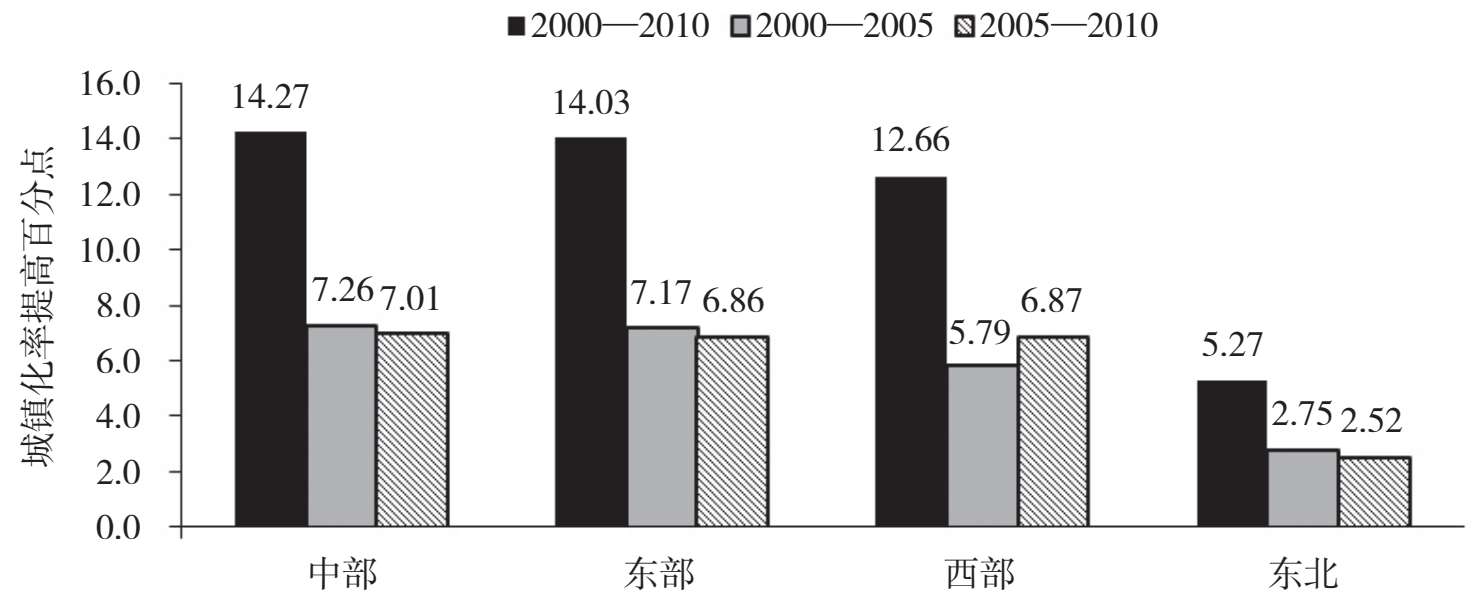

纵观2000—2010年四大经济区域的变化(图1-10),人口城镇化率提高最快的是中部地区,10年间提高了14.28个百分点。中部如此快速的城市化进程很可能跟2004年中央开始实施的“中部崛起”战略有关。人口城镇化率提高最慢的是东北地区,10年间提高了5.27个百分点,其原因是早在2000年东北地区的人口城镇化率就已高达52.4%,城镇化进入稳定发展期。分时段来看,人口城镇化率增速后5年快于前5年的只有西部地区,其余3个地区情况相反。也就是说,西部地区城镇化还处在快速发展阶段,其他地区城镇化均已进入稳定发展期。

图1-10 2000—2010年分时段四大经济区人口城镇化率增长量

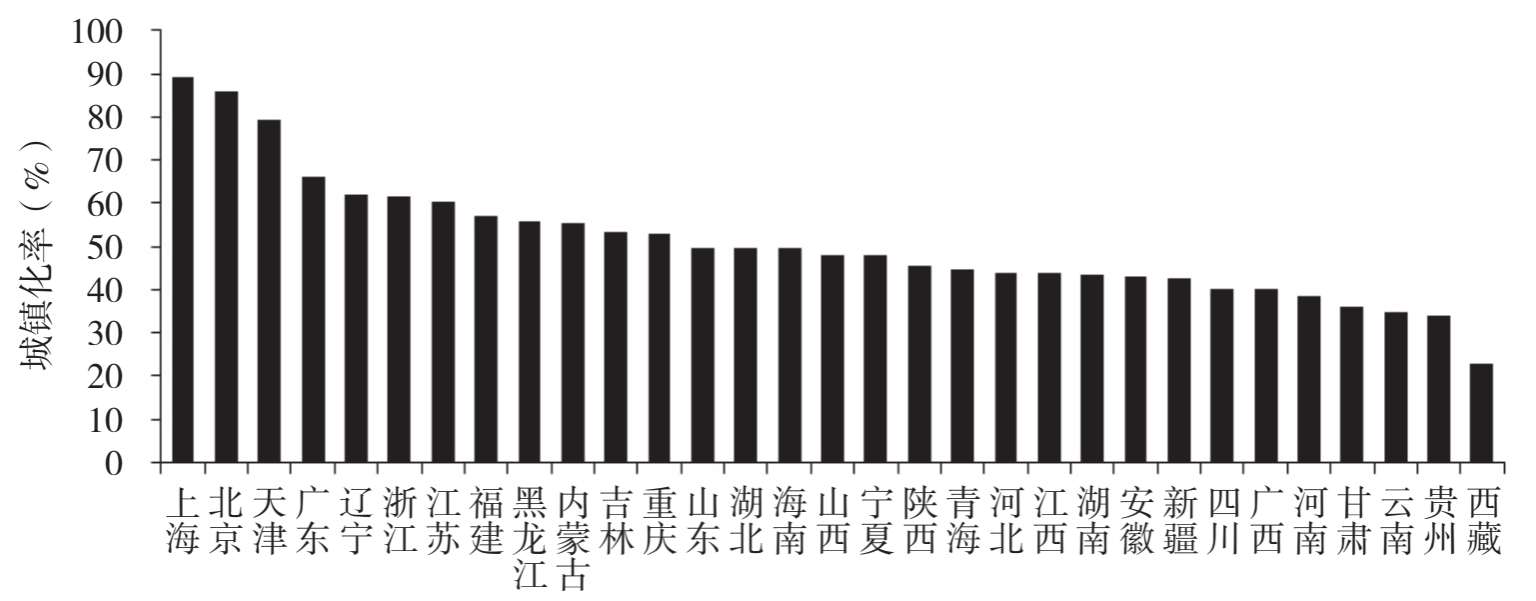

2010年,全国31个省、自治区、直辖市人口城镇化率排在前5位的是上海、北京、天津、广东和辽宁,城镇化率分别为89.30%、85.96%、79.44%、66.17%和62.15%。这5个省市中有4个位于东部地区,1个位于东北地区。人口城镇化率排在后5位的是西藏、贵州、云南、甘肃和河南,城镇化率分别为22.67%、33.78%、34.72%、35.94%和38.52%。这5个省区中有4个位于西部地区,1个位于中部地区(图1-11)。

图1-11 2010年31个省、自治区、直辖市人口城镇化率

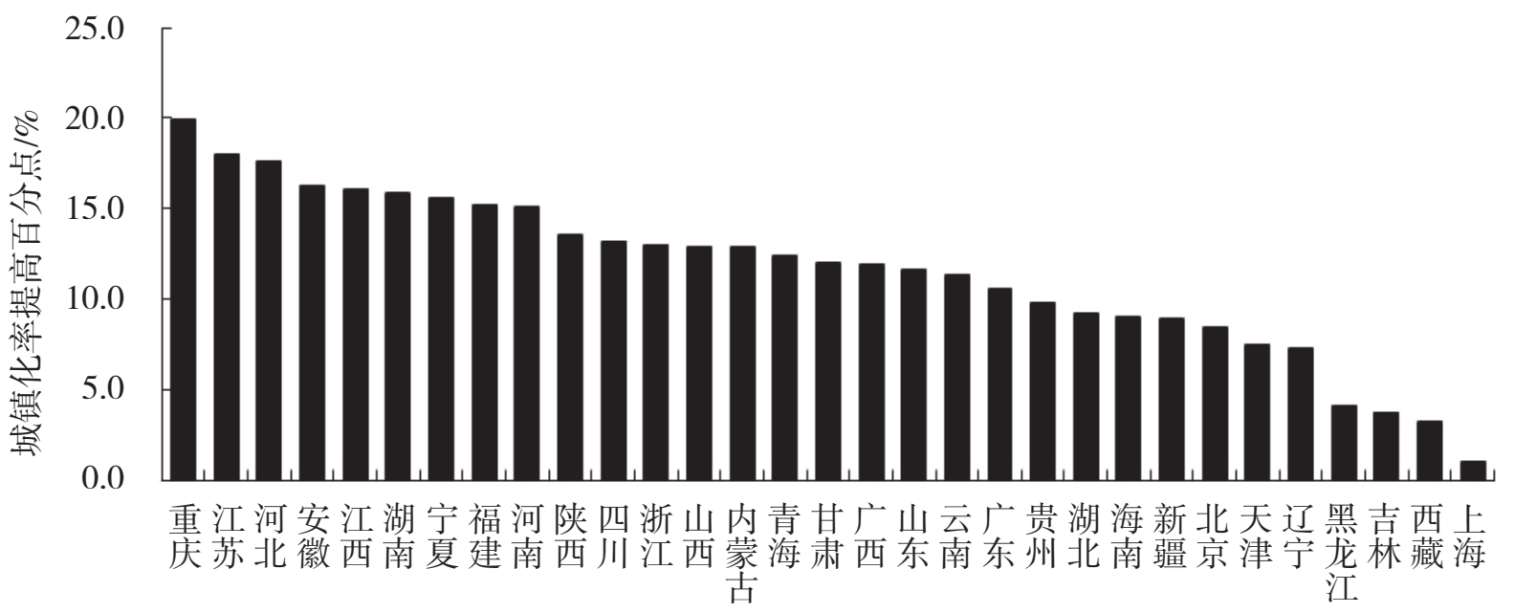

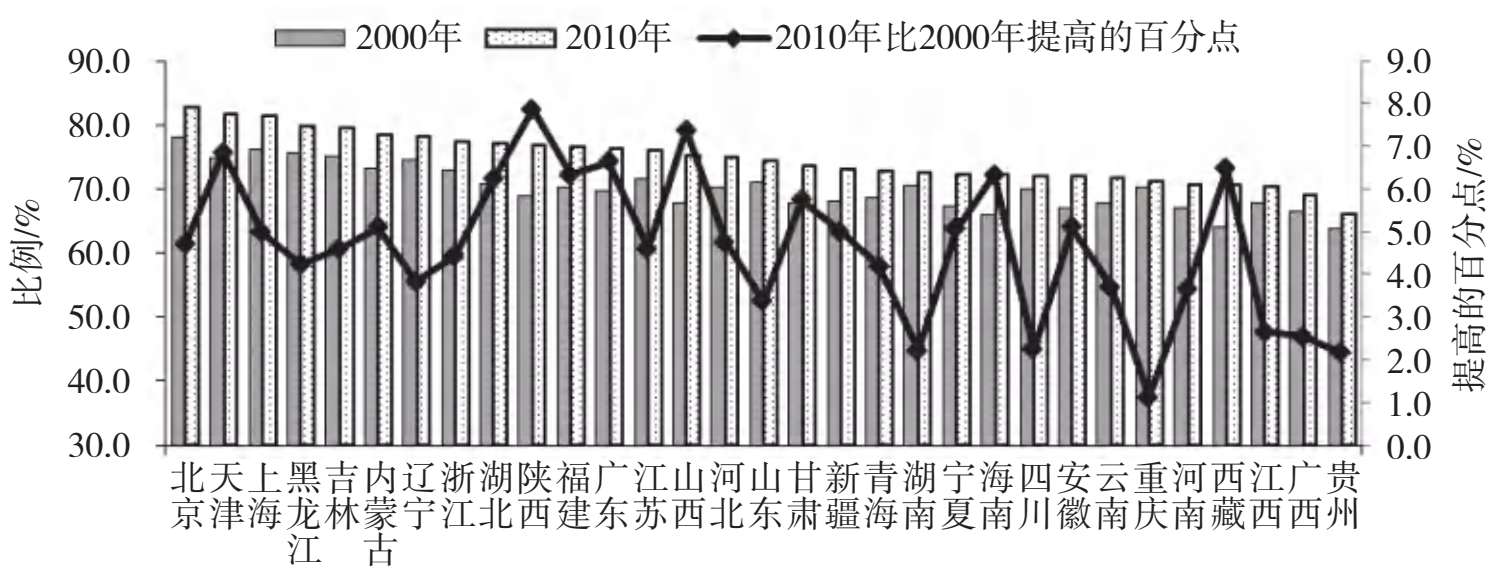

从人口城镇化率增速来看(图1-12),2000—2010年,增速最快的前5个省市是重庆、江苏、河北、安徽和江西,城镇化率分别提高19.94、17.97、17.61、16.26和16.07个百分点。这5个省市中有1个位于西部,2个位于中部,2个位于东部。人口城镇化率增速最慢的前五个省市区是上海、西藏、吉林、黑龙江和辽宁,分别提高0.98、3.24、3.70、4.13和7.24个百分点。这5个省市区中有1个位于东部地区,1个位于西部地区,3个位于东北地区。

图1-12 2000—2010年31个省、自治区、直辖市人口城镇化率增长速度

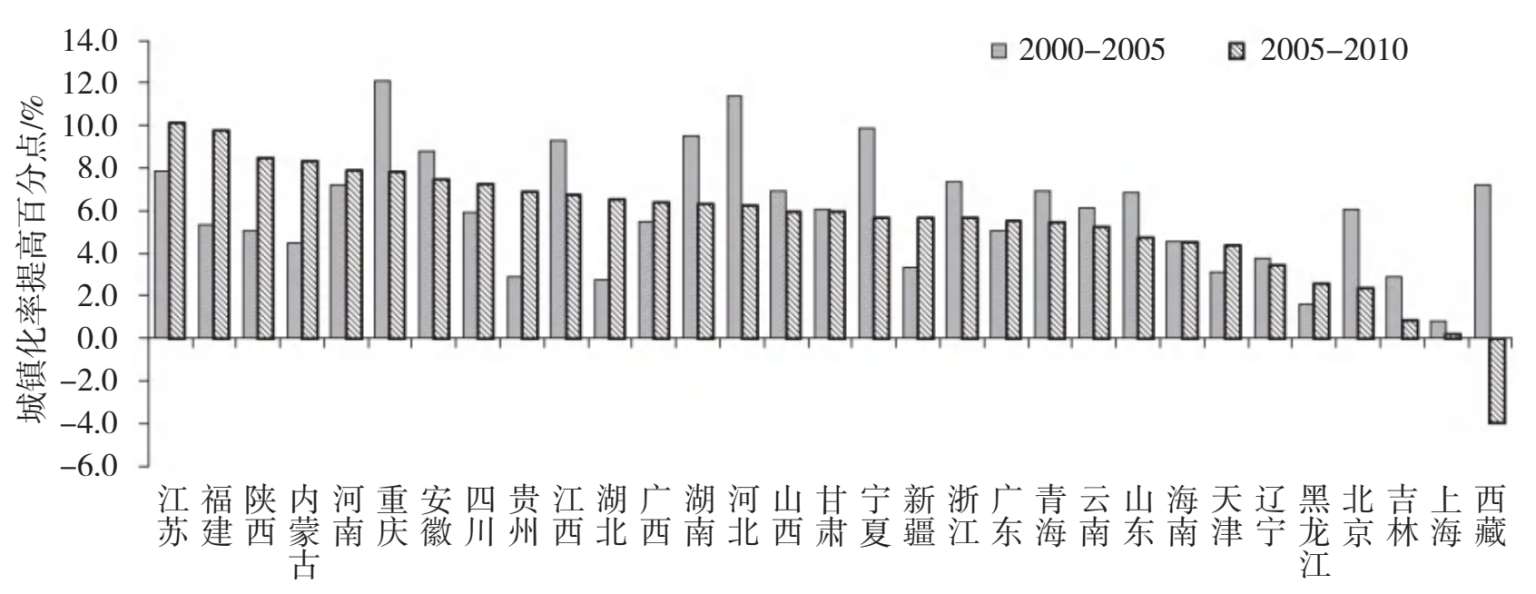

以2005年为界,考察2000—2010前后两个5年31个省、自治区、直辖市人口城镇化的差异(图1-13)。后5年城镇化率增速快于前5年的省市区有13个,分别是江苏、福建、陕西、内蒙、河南、四川、贵州、湖北、广西、新疆、广东、天津和黑龙江。其中有6个位于西部地区,4个位于东部地区,2个位于中部地区,1个位于东北地区。可见,西部省市区的城市化率有加速发展的趋势。

图1-13 2000—2010年分时段31个省、自治区、直辖市人口城镇化率增长速度

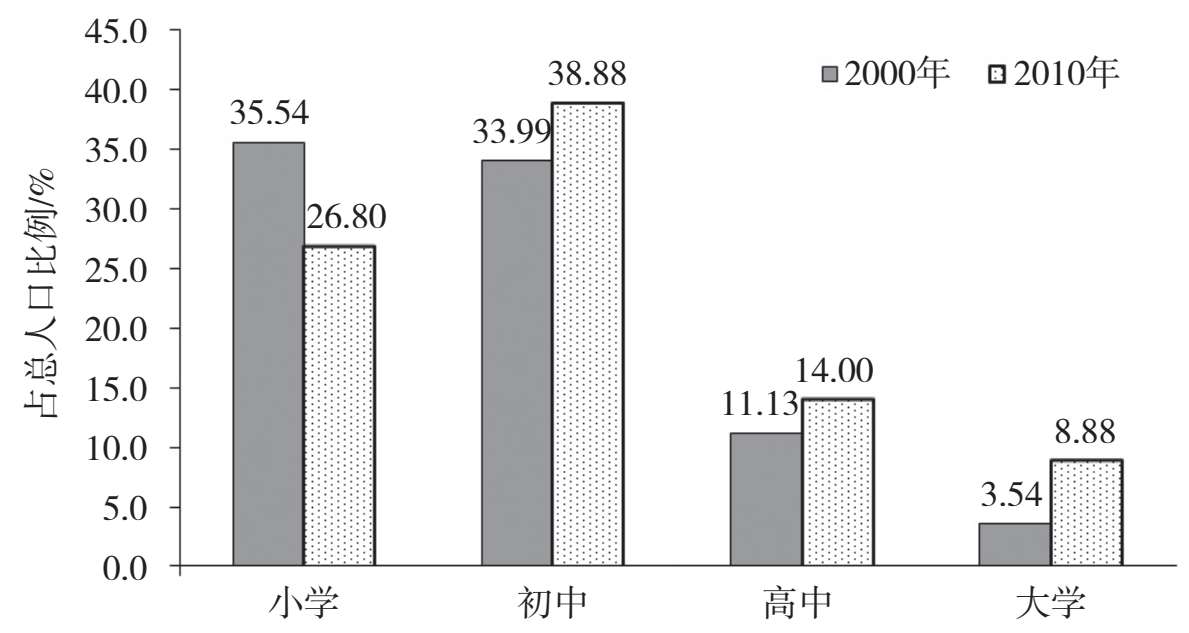

2010年,全国31个省、自治区、直辖市接受了大学(指大专及以上)教育的有11 837万人,占总人口的8.88%;接受高中(含中专)教育的有18 665万人,占总人口的14.00%;接受初中教育的有51 818万人,占总人口的38.88%;只接受了小学教育的有35 721万人,占总人口的26.80%。与“五普”相比,全国31个省市区接受大学、高中、初中教育的人口分别提高了5.34、2.88、4.89个百分点,只接受小学教育的人口下降了8.74个百分点(图1-14)。

图1-14 全国人口受教育程度

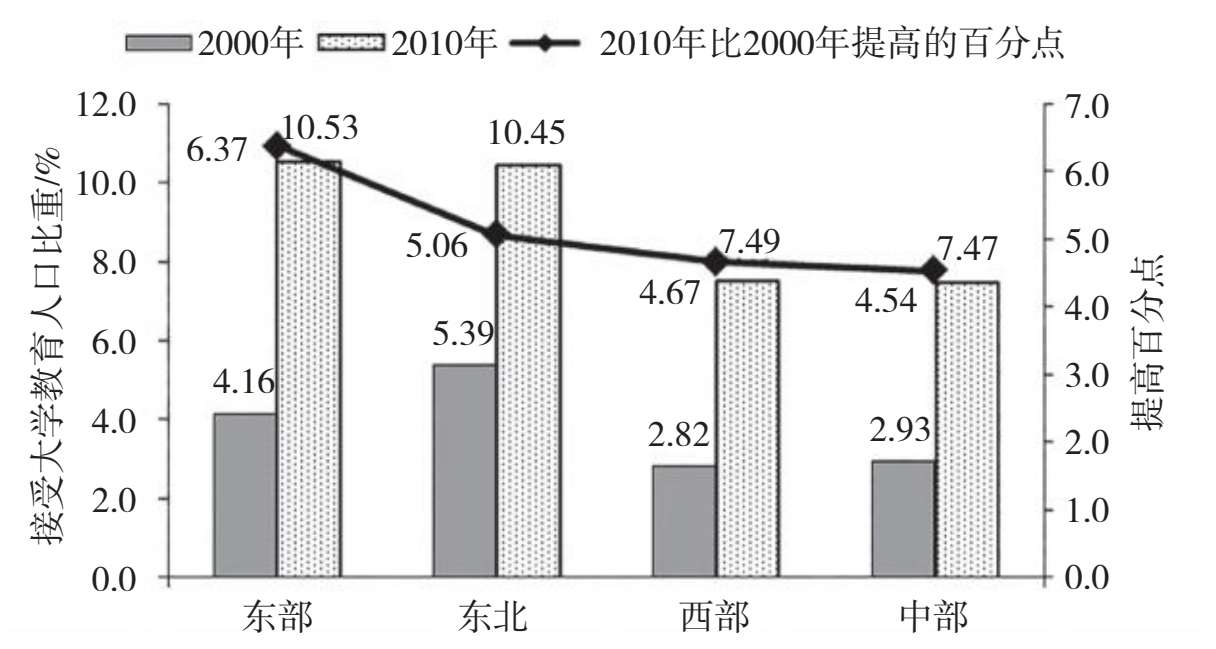

2010年,东部、中部、西部、东北四大区域接受大学教育的人口占总人口的比例分别为10.53%、7.47%、7.49%、10.45%,比2000年分别提高了6.37、4.54、4.67、5.06个百分点。受教育程度最高的是东部地区,其次是东北地区;西部地区和中部地区相对落后。这跟区域城镇化水平相一致。值得注意的是,西部地区的人口受教育程度提高的速度有超越中部地区的趋势(图1-15)。

图1-15 四大经济区接受大学教育人口占总人口比例

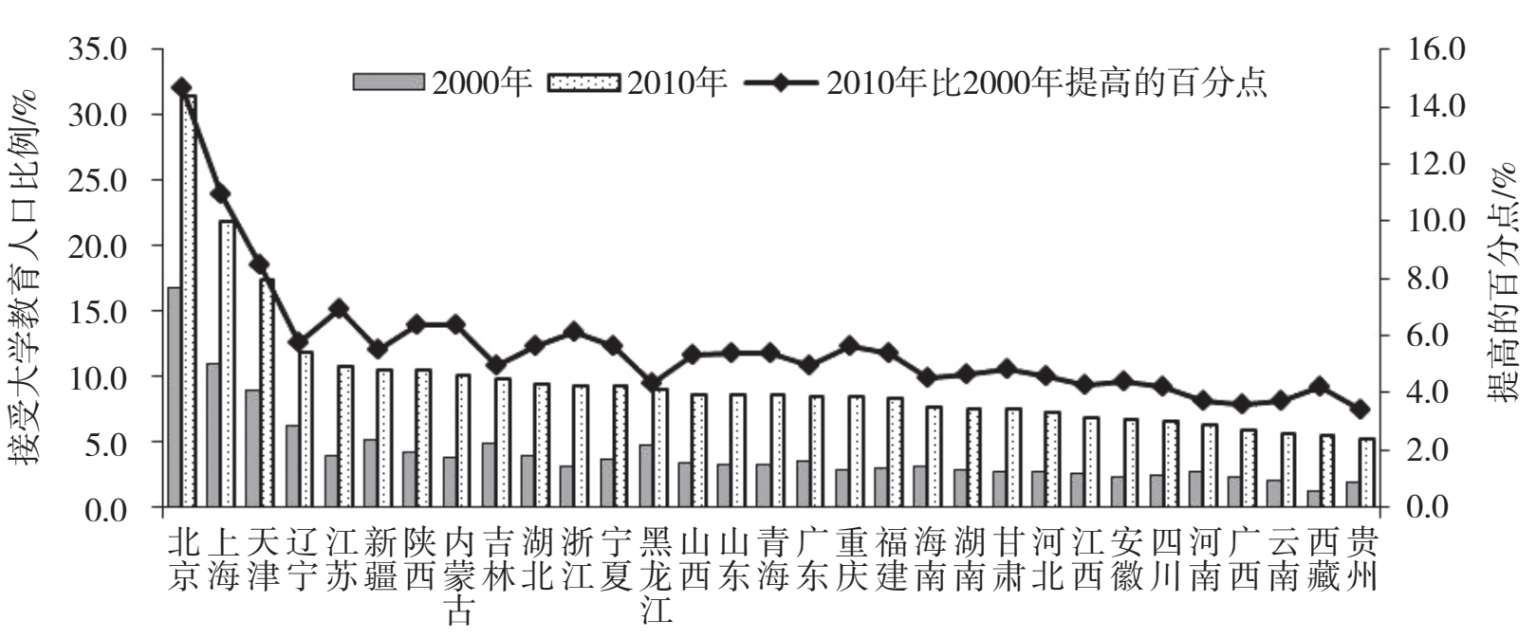

2010年,全国31个省、自治区、直辖市接受大学教育的人口占总人口的比例从高到低排序(图1-16),排在前5位的省市是北京、上海、天津、辽宁、江苏,比例分别为31.50%、21.89%、17.48%、11.96%、10.82%。这5个省市中有4个位于东部地区,一个位于东北地区。接受大学教育的人口比例排在后5位的省区是贵州、西藏、云南、广西、河南,比例分别为5.33%、5.51%、5.73%、5.98%、6.40%。这5个省区中有4个位于西部地区,1个位于中部地区。可见,东部地区接受大学教育的人口比例明显高于中部、西部地区。

图1-16 31个省、自治区、直辖市人口受教育程度对比

就业结构又称社会劳动力分配结构,一般是指国民经济各部门所占用的劳动力数量、比例及其相互关系。根据一定的规律和法则,就业结构可划分成不同的类别,常用的有就业的产业结构、就业的地区结构、就业的职业结构等等(袁霓,2012)。本研究仅对就业的产业结构进行分析。数据来源方面,由于全国人口普查并没有对所有普查对象进行就业情况的调查,在此仅以长表数据为基础进行分析,不作总体的推算。

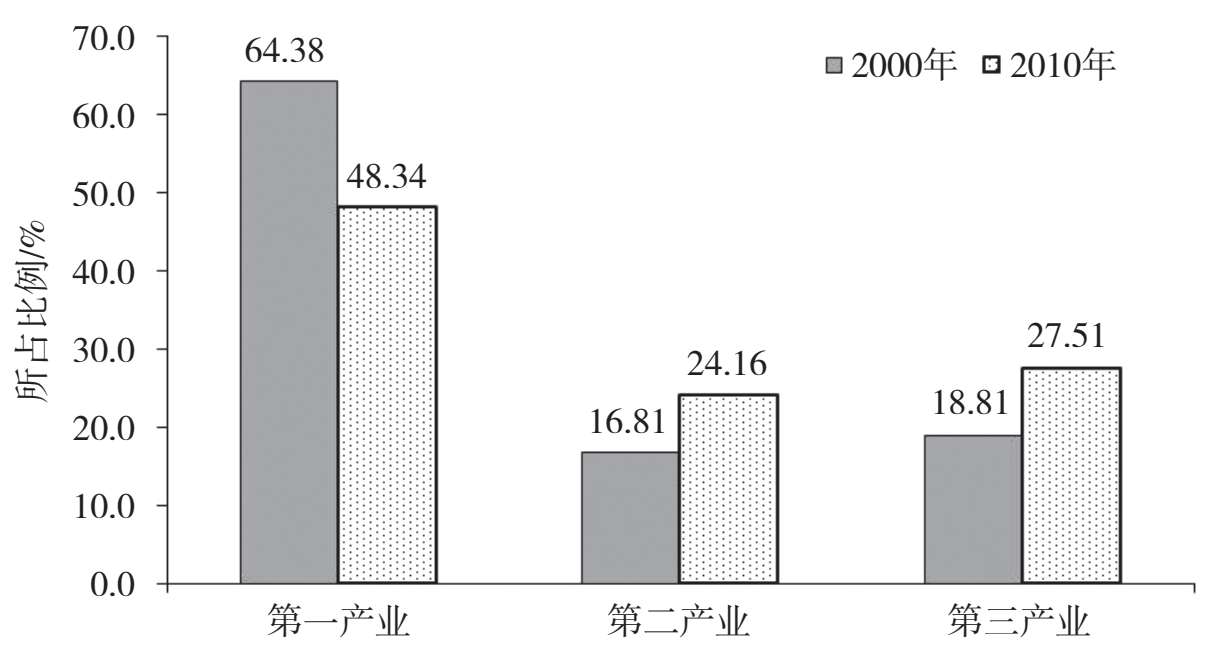

2010年,全国人口在第一产业、第二产业、第三产业就业的比例分别为48.34%、24.16%、27.51%。与2000年相比,第一产业就业人口的比例下降16.04个百分点,第二产业、第三产业就业人口的比例分别上升7.34、8.70个百分点,劳动力逐渐从第一产业向第二产业和第三产业转移(图1-17)。全国的人口就业结构变化基本上与配第—克拉克定理相符,但依旧是以从事农业生产的人口居多,第二产业、第三产业的就业人口比例偏低。

图1-17 全国人口就业的产业结构

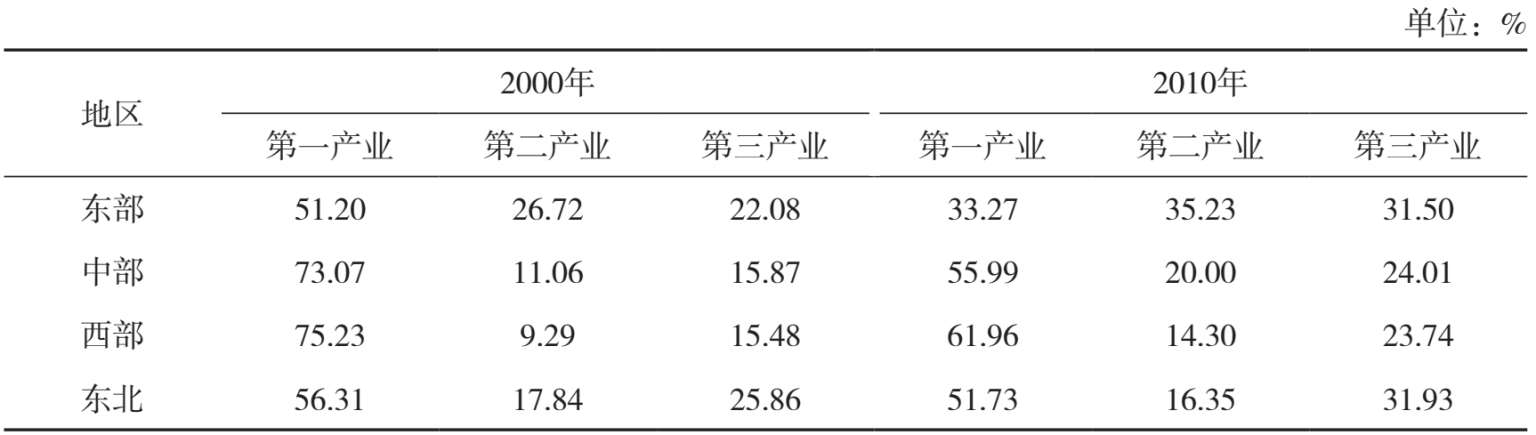

全国四大经济区域人口就业结构见表1-3。

表1-3 四大经济区域人口就业结构

2010年,东部地区人口在第一产业、第二产业、第三产业就业的比例分别为33.27%、35.23%、31.50%。第一产业就业比例比全国低15.07个百分点,第二产业、三产业就业比例分别比全国高11.07、3.99个百分点。人口在三种产业中的就业比例比较均衡。

中部地区人口在第一产业、第二产业、第三产业就业的比例分别为55.99%、20.00%、24.01%。第一产业就业比例比全国高7.65个百分点,第二产业、第三产业就业比例分别比全国低4.16、3.49个百分点。从事农业生产的人口比例高,而第二产业、第三产业发展滞后,吸纳人口就业的能力不足。

西部地区人口在第一产业、第二产业、第三产业就业的比例分别为61.96%、14.30%、23.74%。第一产业就业比例比全国高13.62个百分点,第二产业、第三产业就业比例分别比全国低9.85、3.77个百分点。该地区从事农业生产的人口比例在四大经济区域中最高,第二产业、第三产业就业人口比例则在四大经济区域中最低,产业结构水平低下。

东北地区人口在第一产业、第二产业、第三产业就业的比例分别为51.73%、16.35%、31.93%。第一产业、第三产业就业比例分别比全国高3.39、4.42个百分点,第二产业就业比例比全国低7.81个百分点。第一产业就业人口依然过高,人口就业结构有待调整。

与2000年相比,东部、中部、西部地区的人口就业结构都表现出人口由第一产业向第二产业、第三产业转移的良好发展趋势。但是,东北地区的第二产业就业人口比例却是下降的,这有可能跟国企改革导致大量企业冗员离岗有关。

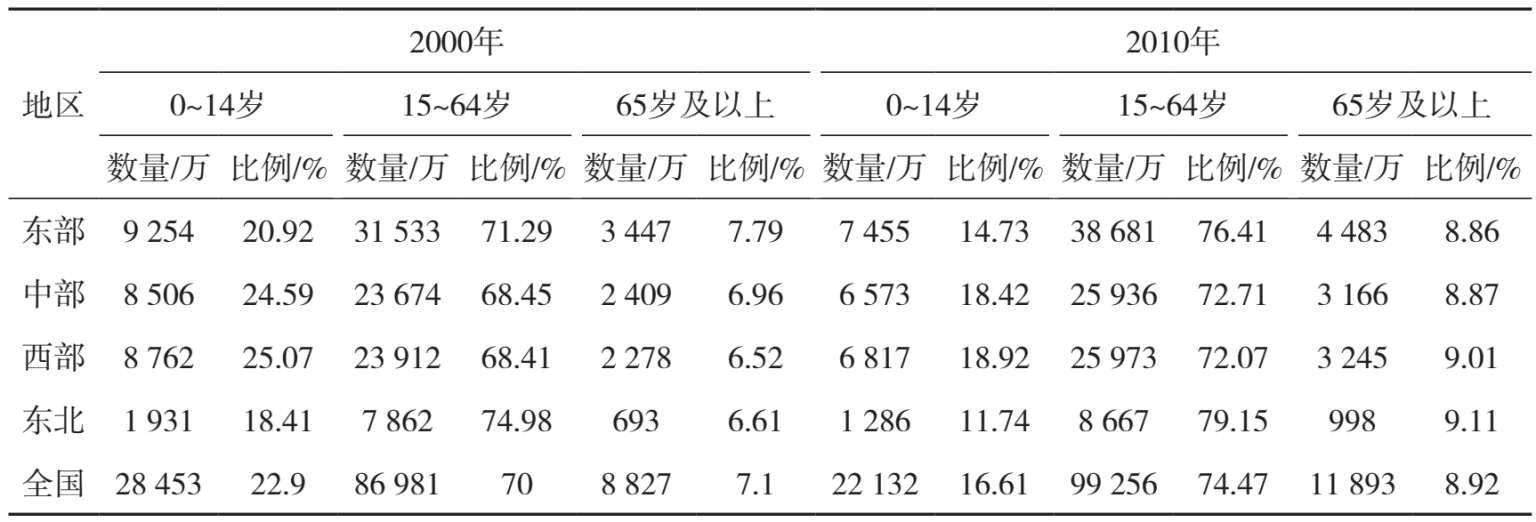

一般来说,地区的社会经济发展水平通常与第一产业的就业比例成反比,第一产业就业比例低的地区往往社会经济发展水平较高,人口发展水平也相应较高。将全国31个省、自治区、直辖市按第一产业就业人口比例从低到高排序(表1-4),发现2010年,排在前5位的上海、北京、浙江、天津、江苏都位于经济发达的东部地区,他们的第二产业、第三产业就业人口比例普遍比第一产业就业人口比例高出很多。排在后5位的西藏、甘肃、云南、贵州、广西全都位于经济较落后的西部地区。他们的第二产业、第三产业就业人口比例远远低于第一产业就业人口比例。

与2000年相比,排在前5位的省市第三产业就业人口比例都有较大幅度的提高。其中上海、北京的第二产业就业人口比例是下降的,表现出人口由第一产业、第二产业向第三产业转移的趋势,人口就业结构发展势头良好。排在最后5位的省区第二产业、第三产业就业比例上升的幅度虽然不大,但第一产业就业比例下降的幅度总体来看也还是不小的。这说明落后地区的人口就业结构也在逐渐得到改善。

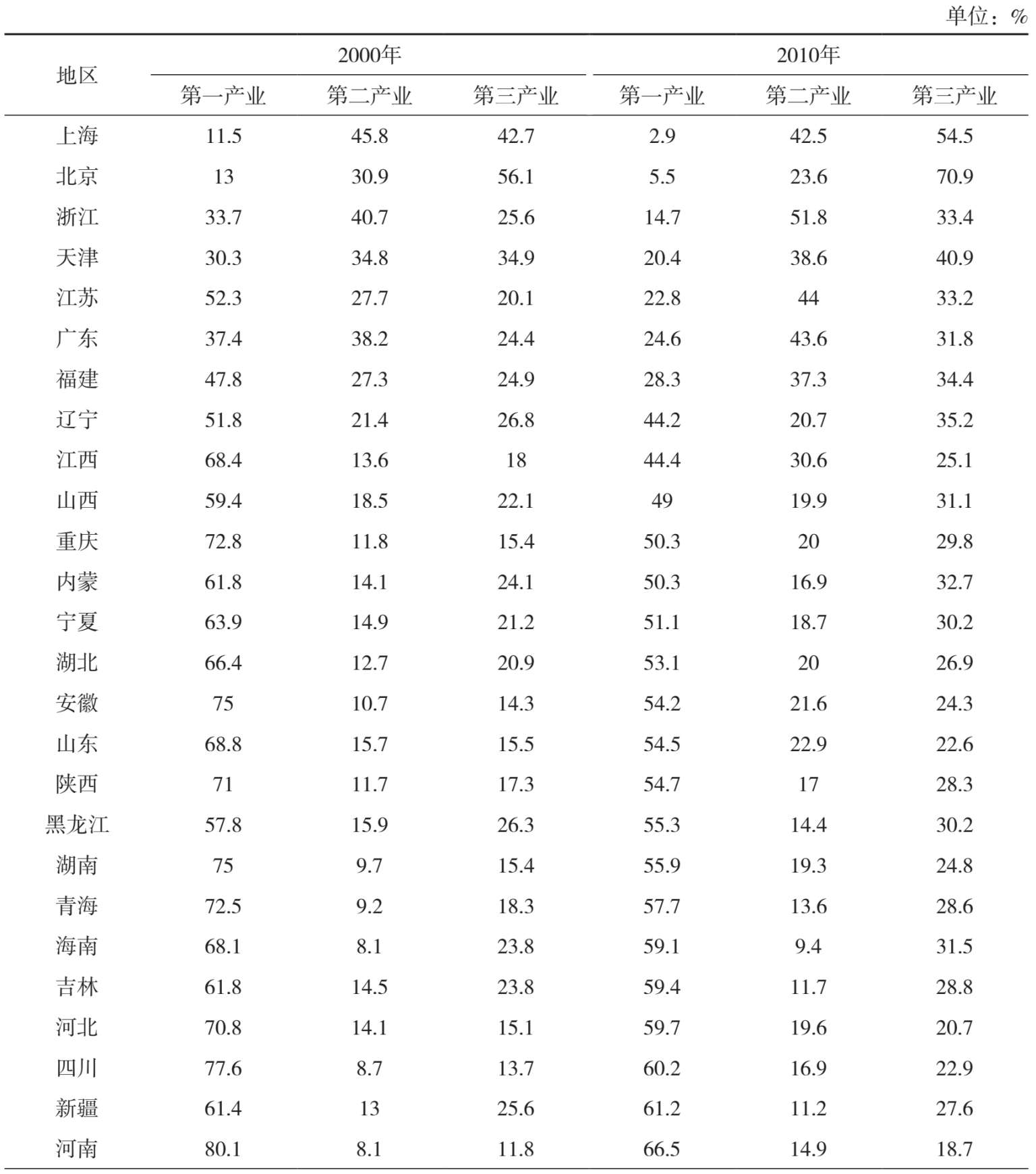

表1-4 31个省、自治区、直辖市人口就业结构

(续表)

根据我国统计标准,人口年龄结构主要分为3段:0~14岁为少儿人口,15~64岁为劳动力人口,65岁及以上为老年人口。

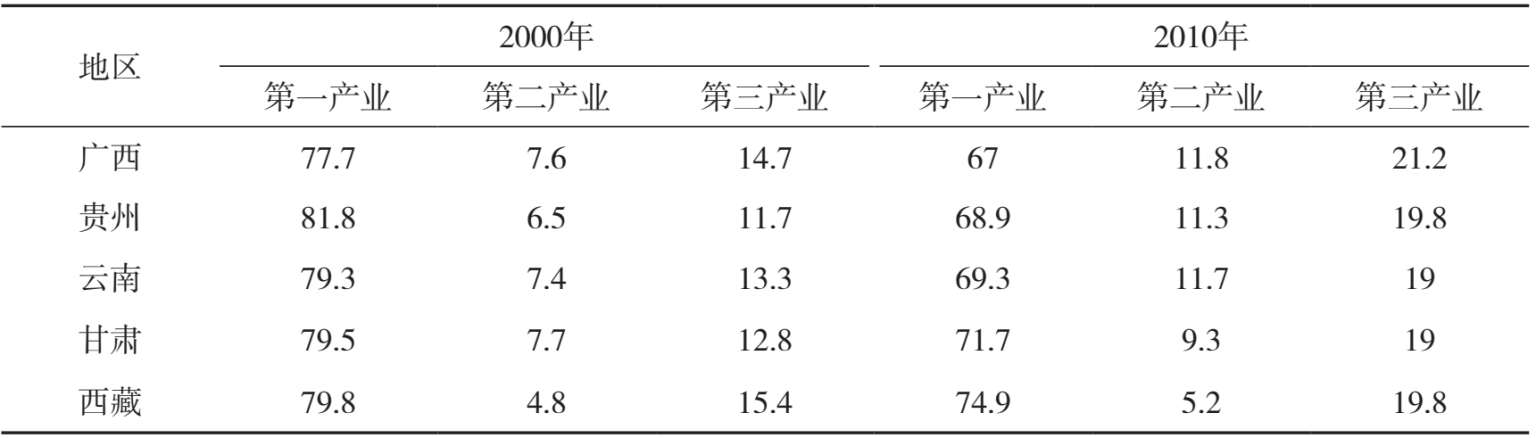

2010年,全国0~14岁人口22 132万人,占总人口的比例为16.61%;15~64岁人口99 256万人,占总人口的比例为74.47%;65岁及以上人口11 893万人,占总人口的比例为8.92%(见图1-18);全社会抚养比为34.28%,少儿抚养比为22.30%,老年抚养比为11.98%。

与2000相比,2010年全国0~14岁人口减少6 320万人,占总人口的比例下降6.29个百分点;15~64岁人口增加12 275万人,占总人口的比例上升4.47个百分点;65岁及以上人口增加3 065万人,占总人口的比例上升1.82个百分点;全社会抚养比下降8.58个百分点,少儿抚养比下降10.41个百分点,老年抚养比上升1.83个百分点。

图1-18 全国人口年龄结构变化

由以上数据可知,2000年以来,全国人口年龄结构变化的总趋势是0~14岁少儿人口比例持续下降,15~64岁劳动力人口和65岁及以上老年人口的比例持续上升。老龄化趋势明显。这说明随着我国计划生育政策的实施和医疗水平的改善,人口负担系数迅速减少,丰富的劳动力资源可促进经济社会的发展,提前进入人口红利期;另一方面也使生育率持续保持较低水平,进而促使老龄化进程逐步加快,未来人口负担系数将越来越大。

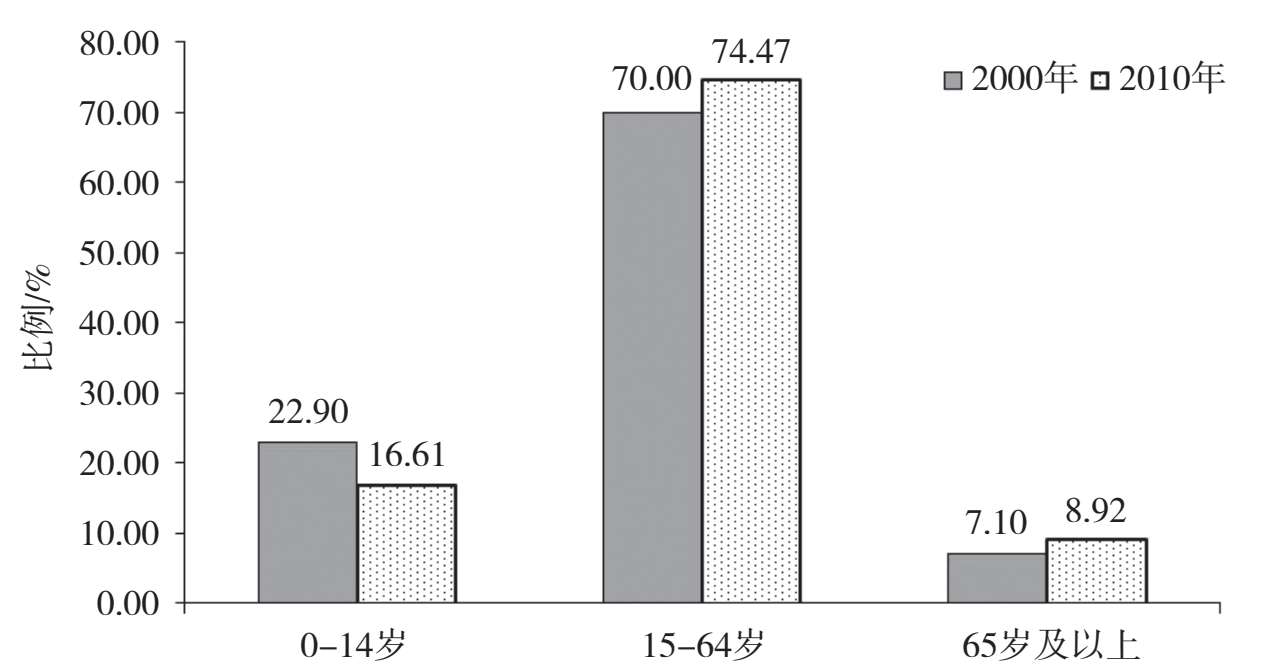

全国四大经济区域的人口年龄结构见表1-5。2010年,东部地区0~14岁人口7 455万,占地区总人口的比例为14.73%,比全国平均值低1.88个百分点;15~64岁人口38 681万,占地区总人口的比例为76.41%,比全国平均值高1.94个百分点;65岁及以上人口4483万,占地区总人口的比例为8.86%,比全国平均值低0.06个百分点。

表1-5 四大经济区人口年龄结构

东北地区0~14岁人口1 286万,占地区总人口的比例为11.74%,比全国平均值低4.87个百分点;15~64岁人口8 667万,占地区总人口的比例为79.15%,比全国平均值高4.68个百分点;65岁及以上人口998万,占地区总人口的比例为9.11%,比全国平均值高0.19个百分点。

可见,东部和东北地区的劳动力资源优势十分明显,享受的人口红利远多于中、西部地区。然而,较低的少儿人口比例也对劳动力资源的后续补充产生一定的影响。

2010年,中部地区0~14岁人口6 573万,占地区总人口的比例为18.42%,比全国平均值高1.81个百分点;15~64岁人口25 936万,占地区总人口的比例为72.71%,比全国平均值低1.76个百分点;65岁及以上人口3 166万,占地区总人口的比例为8.87%,比全国平均值低0.05个百分点。

西部地区0~14岁人口6 817万,占地区总人口的比例为18.92%,比全国平均值高2.31个百分点;15~64岁人口25 973万,占地区总人口的比例为72.08%,比全国平均值低2.40个百分点;65岁及以上人口3 245万,占地区总人口的比例为9.01%,比全国平均值高0.09个百分点。

中部、西部地区人口结构存在一个共同的特点,那就是劳动力人口比例比全国平均低,而少儿人口比例比全国平均高。这说明,中部、西部地区存在劳动力资源外流的不利因素;同时,留守老人和儿童的问题也较突出。目前享受的人口红利比较少。但从未来的发展来看,相对较高的少儿人口比例也有可能为成为当地的后备劳动力资源。所以,如何留住自身的劳动力资源成为中部、西部地区需要重点考虑的问题。

还有一个值得注意的问题,就是西部地区的老年人口比例比全国平均值要高。这意味着西部劳动力流失的同时,也面临着更严峻的老龄化困境。因此,西部地区的人口发展问题需加倍引起重视。

与2000年相比,2010年四大经济区域的人口年龄结构都呈现出少儿人口比例下降,劳动力和老年人口比例上升的特点。显然,全国各地都面临着人口老龄化加速的问题。

全国31个省、自治区、直辖市劳动力人口比例排序如图1-19所示。2010年,排在前5位的是北京、天津、上海、黑龙江、吉林,劳动力人口比例分别为82.68%、81.68%、81.26%、79.78%、79.63%。这5个省市中有3个位于东部,2个位于东北地区。排在后5位的是贵州、广西、江西、西藏、河南,劳动力人口比例分别为66.03%、69.05%、70.49%、70.53%、70.64%。这5个省区中有3个位于西部地区,2个位于中部地区。

与2000年相比,劳动力人口比例上升幅度最大的前5个省市区是陕西、山西、天津、广东、西藏,10年间分别上升了7.85、7.39、6.86、6.62、6.47个百分点。由此可以看出,虽然劳动力人口比例总体呈东高西低的特点,但中西部一些省市区的劳动力人口比例也有加速上升的趋势。

图1-19 31个省、自治区、直辖市15~64岁人口占总人口的比例