我国是世界上人口最多的国家。20世纪90年代以来,我国人口增长速度已趋于下降,目前已成为世界上人口增长速度较慢的国家之一,但由于人口基数大,我国每年增加的人口数量仍然非常可观。第六次人口普查的数据显示,截至2010年11月1日零时,我国总人口达到137 054万人,其中,普查登记的31个省、自治区、直辖市的人口和现役军人共133 972万人,约占世界总人口的19%,相当于欧洲、大洋洲、非洲、北美洲、中美洲的人口总数;与2000年第五次全国人口普查相比,10年增加7 390万人,增长5.84%,年平均增长0.57%,比1990—2000年的年平均增长率1.07%下降约0.5个百分点。同时,由于社会经济的快速发展,近年来我国的城镇化水平不断提高,第六次人口普查主要数据公报显示, 31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中,居住在城镇的人口为66 557万人,占总人口的49.68%,居住在乡村的人口为67 415万人,占50.32%。与2000年人口普查相比,城镇人口比例上升13.35个百分点。随着人口的增加与城镇化进程的加快,人口活动对我国自然环境所产生的影响也越来越大。其中,植被作为陆地生态系统的主要组成部分,调控着生态系统中的能量流动与物质循环,为人类社会经济活动提供最重要的资源,其受到的影响尤其显著。

相关研究表明,植被覆盖度的动态演变虽然是自然因素和人为因素共同作用的结果,但在目前我们可以观察的时间尺度上,人为因素在速度和程度上的影响均超过了自然因素(韩贵锋等,2008)。从总体上来看,人口发展对我国植被覆盖度主要有正、反两方面影响。一是负面影响:人口增加,人类需求也不断增加,为了满足衣食住行等需求,人们违背自然规律,不断进行掠夺性开发,例如毁林造田、毁林建房、采伐木材等,使得越来越多的森林植被遭到破坏。虽然我国每年都开展大规模的植树造林,但由于树木成活率低,加上管理水平低、乱砍滥伐等问题,某些局部地区森林覆盖率不但没有增加,反而出现减少。例如,长江流域森林覆盖率几十年来一直呈降低趋势,占长江流域上游面积65%的四川省,森林覆盖率由20世纪50年代的20%下降到90年代的10%左右,三峡库区同期的森林面积也减少了一半以上(王行伟,2001)。据清查,我国天然林面积年均消失40万hm 2 ,虽然有人工林替代,但人工林树种单一、生态失调,病虫害多发并日趋严重,其调节气候、涵养水源、保持水土、净化污染等综合效益远远达不到天然林的水平。我国森林的每公顷平均蓄积量为96m 3 ,也远远低于平均每公顷蓄积量114m 3 的世界平均水平(王翰林,1999)。森林的大肆砍伐,破坏了生态平衡,引发了水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少等一系列问题。另外,随着近年来我国人口城镇化进程的不断加快,全国的城市建成区面积也在不断扩大,从1996年的20 214km 2 上升到2010年的40 058km 2 ,15年间增加了将近1倍,大量房屋、道路交通设施、工厂、商店的兴建,直接吞噬了大面积的植被。二是正面影响:植被是人类赖以生存的生物圈的基本要素,人类生存需要一定的植被来调节环境和提供物质和能量,人口增长会导致这些需求增加,因而产生生态保护、植树造林等绿化建设行为(王晓俊,1995),从而提高植被覆盖度。随着人口的不断增加, 20世纪80年代起开始,我国开展了世界上参与人数最多、持续时间最长的全民义务植树活动,30年共完成义务植树589亿株;为了保护好珍贵的天然林,解决天然林的休养生息和恢复发展问题,我国在2000年正式启动了天然林保护工程,工程一期使工程区森林面积净增1 000万hm 2 ,蓄积净增7.25亿m 3 ,森林覆盖率增加3.7个百分点;为解决重点地区的水土流失和风沙危害问题,我国政府于1999年启动了退耕还林工程,工程实施以来,共完成退耕地造林926.4万hm 2 ,人工造林及封山育林1 917万hm 2 ,使工程区森林覆盖率平均提高3个多百分点(国家林业局,2011)。另外,随着城市规模的不断扩大和城市人口的不断增加,屋顶绿化正成为在有限城市空间里提高绿地面积的有效措施,并在全国许多大型城市中得到快速发展。如北京、重庆、上海、广州、深圳、长沙等各大城市,屋顶绿化均以各种形式自发地展开。北京市政府在2005年率先在全国开始大面积绿化屋顶,共出资2 000万资金,在8个中心城区落实屋顶绿化总面积达13万m 2 ,并出台相关法规规定北京市的高层建筑中30%要进行屋顶绿化,低层建筑中60%要进行屋顶绿化;上海市计划2009—2011年建成30万m 2 绿化屋顶;海南出台《海南省城镇园林绿化条例》(2009年1月1日起施行),首次将屋顶绿化纳入立法,鼓励发展屋顶绿化等多种形式的立体绿化,并允许立体绿化面积折算为建设项目的绿地面积;截至2018年底,深圳市屋顶绿化面积已经超过100万m 2 (刘伟杰等,2008)。

从我国近几十年的发展历程来看,伴随人口增长和人口结构变化,既有大量植被受到破坏,也有大量植被得到恢复,人口增长与植被覆盖变化间并不一定呈现线性的负相关关系,而有可能会呈现U形曲线关系,人口城市化率、年龄结构、素质结构等因素变化也可能会对植被覆盖变化产生影响;反过来,植被覆盖变化可能又会影响人口发展。然而,目前国内关于这方面问题的研究仍相当缺乏,这也导致许多地方政府在人口发展政策制定的过程中关于植被覆盖、绿化建设等方面考虑不足,使得人口发展与生态环境不协调。本项目主要采用全国第五、第六次人口普查数据(可简称为“五普”“六普”)以及能反映地表植被覆盖变化的归一化植被指数(NDVI),对我国人口发展与植被覆盖变化的相互影响关系进行深入研究和实证分析,所形成的定性和定量分析结果对于合理调整我国产业布局,优化人口空间分布,制定人口迁移政策,推动我国的人口均衡型、资源节约型、环境友好型社会建设,落实人口发展功能区和主体功能区规划等具有现实指导意义,所建立的系统分析框架和数量模型,将为人口发展基础理论研究开拓新的视角和提供方法借鉴。

学者对人口与环境问题的研究可以追溯到两个世纪以前。1798年,马尔萨斯在《人口学原理》中提出:呈算术级数增长的生活资料未来将难以满足呈几何级数增长的人口对生活资料的需求,必然会造成对自然环境与资源的破坏,结果将是人口数量将以灾难性的形式减少(马尔萨斯,1963;田雪原,2004)。虽然其观点具有历史的局限性,但是却激起了人们对人口和环境问题研究的热情。1888年,埃德温·坎南在《初级政治经济学》中首次提出了“适度人口”理论,后经道尔顿、索维等人发展,将人口数量、预期寿命、文化教育、健康状况等引入适度人口研究,提出获得最大经济效益的“经济适度人口”和国家获得最大实力的“实力适度人口”等学说。20世纪中期以来,由于担心全球人口剧增会导致环境和资源危机,威廉·福格特、保罗·埃利希、梅多斯等人相继提出了人口过剩、人口爆炸、人口增长的极限等理论。从20世纪后期开始,人口与环境的研究更加注重以人为本和可持续发展的理念,主要体现在关于人口承载力和人居环境适宜性研究逐渐兴起。封志明等(2008)以地形、气候、水文和地被为主要指标对全国的人居环境自然宜居度进行评价,为我国人口功能分区的研究奠定了基础(封志明 等,2007;王德辉、匡耀求等,2010)进行了基于人居环境适宜性的广州市人口承载力研究(王德辉 等,2008)。

近年来,随着对植被在全球环境变化中所起作用的认识越来越深入,人口与植被覆盖问题的研究越来越受到关注。影响植被覆盖及其变化的因子是多方面的,可以概括为自然因子和人为因子两大类。人为因子主要包括人口分布、农业活动、经济发展、城市扩张以及城市化过程等,它们全引起植被的局部变异。国内早期的研究多以植被资源、孢粉资料等分析人类活动对植被产生的破坏影响(孙红雨等,1998)。江源等(2002)通过对北京东灵山海拔1 500m以上草甸植被资源的调查,共获得41个面积为4m×4m的样方资料(江源等,2002)。将不同草甸群落按照人类活动的影响作用进行归类,并对各个草甸群落的生境和群落特征进行分析,结果表明:东灵山山顶草甸植被以人类活动影响下形成的次生草甸群落为主,原生性草甸仅分布在海拔2 000m以上的山顶及其邻近地段;种类组成最丰富的草甸群落位于海拔1 510~1 900m的地段,这是自然条件和人类活动共同作用的结果;旅游活动的影响已经使山顶原生性草甸受到威胁,局部地段草甸植被退化严重;限制马匹活动,适时、适度提高缆车票价,在草甸分布地段部分拆除并停止新建饭店、旅馆,实行旅游功能分区规划和管理,有针对性地开展草甸承载力研究等,是现阶段草甸植被保育的重要措施。许清海等(2002)依据位于燕山南部迁安盆地蚕姑庙村和余家洼村具放射性碳年代测定支持的埋藏泥炭剖面的孢粉分析资料,揭示了迁安盆地5000a B.P.以来自然植被变化和人类活动对自然环境的影响(许清海,2002)。在4 600~3 100a B.P.期间,迁安盆地曾经生长着以栎为主的落叶阔叶林,至3100a B.P.以后,森林中阔叶树成分显著下降,喜凉耐干的松树比例增加,1 600a B.P.后,迁安盆地人类农耕活动进一步加剧,森林遭受到大规模的破坏。安成邦(2002)选取孢粉分辨率较高、代表性较好的青海湖、兰州、秦安大地湾三地的资料,着重研究了其中乔木成分的变化以分析人类活动的影响(安成邦等,2002)。分析发现,孢粉组合中乔木成分的变化与气候变化的趋势并不一致。通过对考古及历史资料的分析发现,该区的植被很早就受到人类活动的影响。自全新世中期,该区植被中的乔木成分波动下降;在5 000~3 000a B.P.期间,史前农业对植被的影响较大;在3 000~2 000a B.P.期间,植被略有恢复;2 000a B.P.以后,人为影响加剧,植被中乔木成分迅速下降。黄翡等(2005)运用植硅体分析,结合孢粉资料探讨了内蒙古中东部太仆寺全新世草原植被、环境变化及其与人类活动的关系(黄翡等,2005)。古土壤剖面植硅体和孢粉记录表明,研究区在5000a B.P.左右植被及环境发生了显著变化,5 000a B.P.之前,羊草—针茅草原中C4植物占一定比例;5 000a B.P.后,C4植物明显减少,反映气候变冷、变干,草原中的克氏针茅、冰草、麻黄属、藜科、紫菀属类以及锦鸡儿等成分的增多,与草原植被退化有关;在3 000~2 170a B.P.,草原中的菊科植物蓝刺头类的繁盛以及C4植物的增多与研究区降水量的增加有关;约2170a B.P.之后,人类活动加剧了草原植被的退化。

当前,随着遥感和地理信息系统技术的快速发展,国内越来越多的学者开始采用归一化植被指数(NDVI)来分析人类对植被覆盖变化的影响。信忠保等(2007)利用GIMMS和SPOTVGT两种NDVI数据对黄土高原地区1981—2006年植被覆盖的时空变化进行了研究,并从气候变化和人类活动的角度分析了植被覆盖变化的原因。研究表明:植被覆盖变化是气候变化和人类活动共同作用的结果,黄土高原地区气候变暖在加剧土壤干燥化抑制夏季植被生长的同时,提高了春、秋季节植被生长活性,延长了植被生长期;黄土高原地区植被覆盖和降水关系密切,降水变化是植被覆盖变化的重要原因;农业生产水平的提高致使农业区NDVI在不断上升。同时,正在黄土高原大规模进行的退耕还林还草工程建设,其生态效应也正在呈现(信忠保 等,2007)。周洪建等(2009)基于陕西省1998—2005年SPOTVEG NDVI月数据和月降水序列的相关性分析,构建修正的归一化植被指数(C-NDVI)剔除降水量对NDVI的影响,探讨了人类活动对植被影响的空间格局,得出如下主要结论:陕西省NDVI和降水量间存在显著的相关性,相关系数呈现出北高南低中间最低的空间格局,与所处气候带和土地利用状况的差异有关;1998—2005年人类活动对植被的影响表现出显著的空间差异性,北部地区以植被恢复为主,年增长率在2.1%~4.1%,其驱动力主要是退耕还林(草)、防沙治沙工程中对植被的保护和恢复性措施;中部平原区水浇地、城镇用地集中分布,表现出水浇地区人为活动对植被变化基本无影响,而城镇用地扩展区导致植被退化;中北部、南部林地分布区地形坡度大、降水量相对丰富,人类活动对植被的影响表现为植被退化,可能是经济林、用材林的周期性采伐所致(周洪建等,2009)。孙艳玲等(2010)利用GIMMS数据集的8km分辨率的NDVI数据和气候数据,对内蒙古地区1982—2000年植被覆盖变化进行了分析,并评估了降水与该地区植被的相关关系,在此基础上探讨了人类活动对内蒙古地区植被覆盖变化的影响(孙艳玲 等,2010)。结果表明:在过去19年中内蒙古地区植被NDVI总体上呈轻微上升趋势,且存在着显著的空间差异;内蒙古地区植被NDVI与降水有很好的相关性,植被受降水的影响较大,虽然人类活动对内蒙古一些地区的植被变化也产生了建设性或破坏性的作用,但总体影响比气候要素小。李登科等(2010)利用GIMMS、SPOTVGT两种NDVI数据和气候资料对红碱淖地区植被覆盖变化、气候变化进行了研究,从气候变化和人类活动的角度分析了植被覆盖变化的原因(李登科等,2010)。结果表明:1957—2007年期间红碱淖地区温度上升趋势显著,降水经历了由少许的增加转向减少的过程,进入了一个相对干旱气候态;1982—2007年期间红碱淖地区植被覆盖变化趋势是在波动中逐渐增加,气候变暖使春季生长季节提前、秋季生长期延长。生长季的降水量变化趋势与植被覆盖的变化趋势相一致。彭飞等(2010)引入雨水利用效率RUE计算人类活动对植被的影响,利用社会经济发展、土地利用、降水以及NDVI等资料分析了NDVI残差的空间特性,得出NDVI残差是由于人类活动引起的,并表明:在经济相对落后地区人类活动会引起NDVI轻微增加;在发展中地区,人类活动对NDVI的减小影响较大;在经济相对发达的地区人类活动对植被的负效应逐渐减小,甚至可以增加NDVI(彭飞等,2010)。李辉霞等(2011)采用SPOTVGT逐旬的NDVI数据,对三江源地区的植被变化趋势,以及气候要素与人类活动对NDVI的贡献进行了定量分析,结果表明:气候变化是影响植被生长的决定性因素,而人类活动可在短期内加快植被变化速率,气候要素和人类活动对植被生长的贡献分别为79.32%和20.68%(李辉霞 等,2011)。

综上所述,现有研究主要存在以下缺陷:

(1)主要集中于人口对环境影响的研究,深入探讨人口发展与植被覆盖变化相关关系的研究还不多见。

(2)过于强调气候等自然因素对植被覆盖的影响,缺乏对人为因素影响的深入分析。

(3)多局限于小区域案例实证分析,样本量较少,代表性不强,对全国范围内人口政策的制定缺乏指导意义。

(4)对人类活动影响植被覆盖变化的历史和现状分析较多,对人口数量、结构变化影响植被覆盖,以及植被覆盖变化反过来影响人口的研究非常缺乏。

因此,在我国着力推进“三型”社会建设的新背景下,对于人口发展与植被覆盖的关系进行系统深入研究,显得尤为重要。

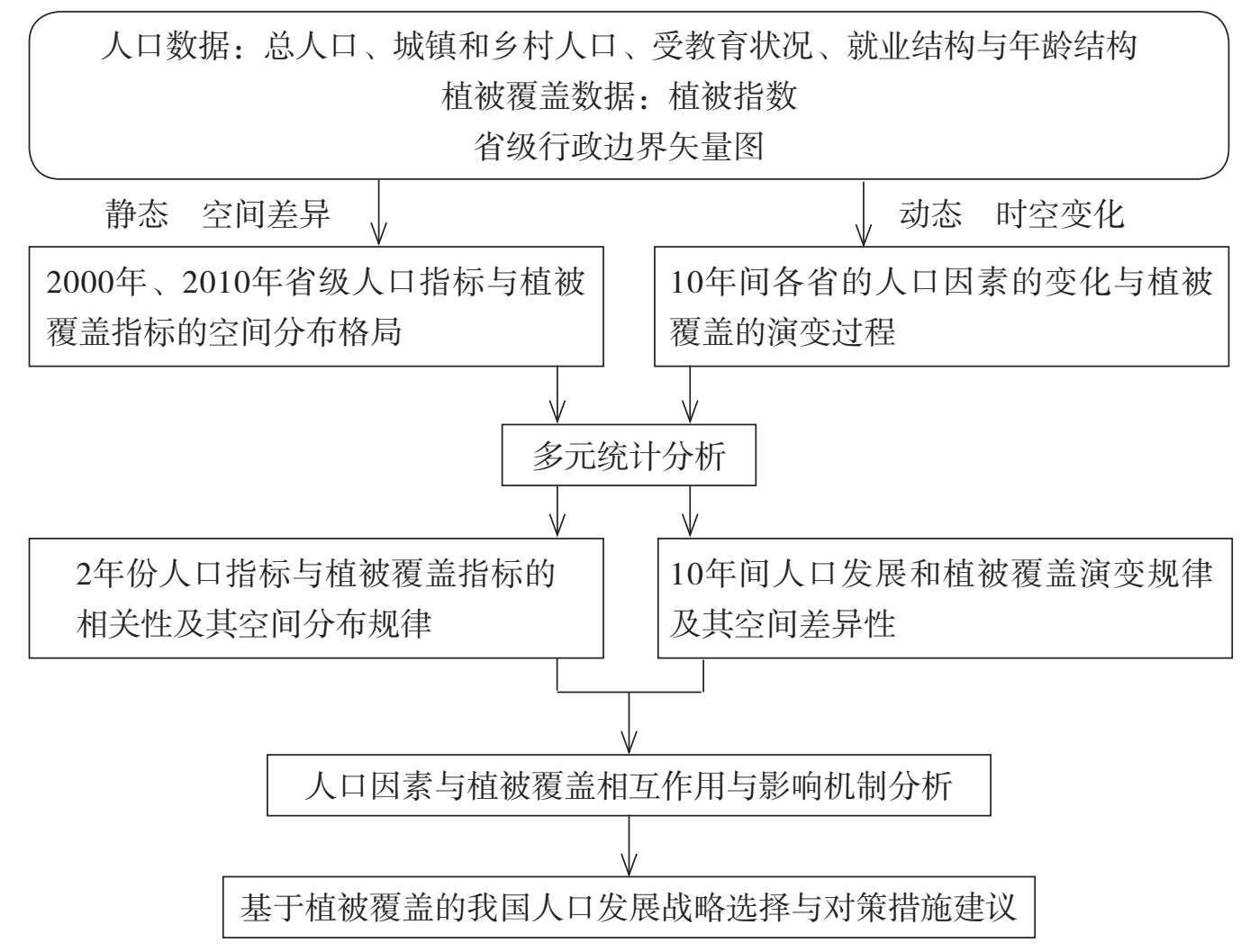

本研究从静态的植被覆盖和人口因素空间分布的关系、动态的植被覆盖时空变化和人口发展的关系分析出发,采用现代遥感和地理信息系统手段以及统计分析方法,研究植被因素与人口因素的相互作用与影响机制,并定量分析人口发展与植被覆盖的变化规律,最后提出我国基于植被覆盖的人口发展战略选择与对策措施建议(图1-1)。

图1-1 技术路线

本研究分为6个部分进行,在采集与整理数据的基础上,对数据进行初步比较和分析,然后提出理论假设和构建模型,进而实证分析并测算结果,最后提出对策建议。具体如下:

(1)人口与NDVI数据采集与整理。采集全国31省、自治区、直辖市(暂未考虑港澳台)人口密度、城镇化程度、受教育状况、就业结构、年龄结构等体现人类活动强度、人类改变生态环境的能力以及人口流动情况的“五普”“六普”数据。收集全国31个省、自治区、直辖市2000、2010年反映地表植被覆盖变化的归一化植被指数(NDVI)数据,利用最大值合成法采集成年最大化NDVI(AMNDVI)数据。

(2)人口发展与植被覆盖变化的区域情况比较分析。主要利用“五普”“六普”人口普查数据,横向和纵向比较分析全国各省、自治区、直辖市的人口密度、城镇化程度、受教育状况、就业结构和年龄结构等方面的差异和演变规律,并相应地研究各省、自治区、直辖市的植被覆盖变化异同,考察不同自然条件、不同经济发展水平地区的植被覆盖变化规律。

(3)人口发展与植被覆盖变化的实证分析。借鉴已有研究成果,探讨人口密度、城镇化程度、人口素质结构、人口就业结构和人口年龄结构等人口发展指标影响一个地区植被覆盖变化的程度及途径,形成人口发展与植被覆盖变化相关关系分析的理论框架。采用2000—2010年全国31个省、自治区、直辖市的人口发展与AMNDVI数据,通过构建多元回归模型,实证分析植被指数与人口密度、城镇化程度、素质结构、就业结构和年龄结构等变量的相关关系,考察人口指标变动对植被覆盖变化的影响程度。

(4)人口增长与植被覆盖变化的趋势分析。一般认为,人口增长与植被覆盖间呈负相关关系,但近年来世界各地不断涌现的有关森林恢复与城市绿化率提高的报道,似乎表明这种关系不一定成立。本研究采用能较好反映一个地区植被覆盖情况的AMNDVI指标,以人口增长速度快、区域内植被覆盖类型相似的广东省为研究区域,实证检验了人口增长与植被覆盖间可能存在的一种U型曲线关系,即植被覆盖随着人口增长呈先下降再上升的趋势。这种U型关系表明,随着技术进步,人类与自然环境可以协调发展,人口增长并不一定意味需要破坏更多的资源,植被覆盖可以在人口不断增长的情况下保持不变甚至提高。

(5)我国人口发展与生态建设的政策建议。提出科学制定城镇绿化法规措施,以制度保障生态建设工作推进;加强绿化新技术的应用,努力推进城市立体绿化发展;加快人口城镇化发展,推进土地节约集约利用;重视人口素质教育,提高公民生态环保意识等政策建议。

(1)定性分析法。以人口学、生态学、遥感与地理信息系统原理和经济学理论为基础,从静态和动态两方面定性分析人口与植被的关系。

(2)定量分析法。利用多元统计分析方法,结合全国各省、自治区、直辖市的面板数据,分析反映地表生态环境状态的植被覆盖度与人口密度、人口城镇化率、人口文化素质、人口年龄结构、经济发展水平等变量的定量关系。

(3)模型分析法。构建植被覆盖与人口密度关系的数量模型,拟合植被覆盖与人口密度关系的经验曲线,测算与一定植被覆盖对应的适度人口密度。

运用遥感和地理信息系统软件对遥感影像进行几何校正、大气校正、图像拼接融合等前期处理和提取植被指数数据,并分析植被和人口的空间分布特征;运用统计软件对植被和人口相关数据进行处理与分析。

本研究所采用的数据包括人口普查统计数据和遥感解译数据。31个省、自治区、直辖市的人口数据均来源于 “五普”和“六普”资料和公报,以及全国和相关省份的统计年鉴。遥感解译数据主要是来自GIMMS和MODIS两种数据源的AMNDVI数据。GIMMS NDVI来自美国航空航天局全球监测与模型研究组(Global Inventor Modeling and Mapping Studies,简称GIMMS)发布的半月最大值合成(Maximum Value Composites,简称MVC)数据,空间分辨率是8km,时间是1981年7月至2003年12月。MODIS NDVI来源于美国航空航天局(NASA)MODIS陆地科学团队发布的月最大值合成植被指数MOD13A3标准数据产品,空间分辨率为1km,时间是2000年2月至2010年12月。

基于NDVI的植被动态研究,通常使用最大化NDVI来分析。最大化合成不仅能大大减少像元被云层覆盖的情况,而且能够消除由于植物物候变化引起的植被反射光谱的差异,还可以进一步降低大气和太阳高度角等因素的干扰。最大化合成法根据时间跨度的不同,可以分为月最大化、季最大化、年最大化。由于本项目的研究区域范围跨度大,气候类型多样,因此植被覆盖度年内变化差异巨大。在本书中我们只考虑年度内植被长势最好时期地表的植被覆盖状况,因而选取年最大化NDVI(Annual Maximal NDVI,简称AMNDVI)作为反映植被覆盖变化的指标。

AMNDVI按下式进行计算:

NDVI i 为年内第i个月的NDVI值。

需要说明的是,2000年MODIS NDVI缺少1月份数据,但是此时全国范围内正值冬季,植被生长活动几乎处于最弱的状态,不会出现NDVI的最大值,因此使用2000年2月至12月的数据合成,并不会对该年的AMNDVI值产生影响。