我们先假定艺术及其他创造才能在人群中随意分配。在最好的情况下,一个文化精英群体——即那些靠创造性才能得到社会认可的人——在所有其他方面可作为人口的一个随意抽样。事实上这种情况从未发生。所有社会都会对一些群体的创造性表达设立障碍,文艺复兴时期的意大利也不例外。本章将要研究600多位画家、雕塑家、建筑师、人文主义者、“作曲家”和“科学家”(为简单起见我们将其描述为“艺术家”和“作家”或“创造性精英”)。我们将从他们的集体传记或“群体传记”中得出结论。

选择这600位文化精英必定有些武断,虽然这并不比其他有关意大利文艺复兴的研究选择的精英更武断。

[1]

选择这600位文化精英必定有些武断,虽然这并不比其他有关意大利文艺复兴的研究选择的精英更武断。

[1]

在这个语境中,“建筑师”“作曲家”和“科学家”都是省事但有问题的术语。与大石匠(master mason)相比,“建筑师”(architect)一词是在文艺复兴时期才出现的。

另外,尽管文艺复兴时期存在

compositore

这个词,但我们称为“作曲家”(composer)的那些人一般被描述为“乐师”(musician)。“科学家”也是个省事的时代倒错概念,我们用它是为了避免“撰写物理、医学等著作的作家”这种罗嗦的表述。至于

artista

,虽然米开朗基罗在现代意义上使用这个词,但在15世纪早期,它指的是在大学学习七门自由学科的学生(

边码第60页

)。【边码48】

另外,尽管文艺复兴时期存在

compositore

这个词,但我们称为“作曲家”(composer)的那些人一般被描述为“乐师”(musician)。“科学家”也是个省事的时代倒错概念,我们用它是为了避免“撰写物理、医学等著作的作家”这种罗嗦的表述。至于

artista

,虽然米开朗基罗在现代意义上使用这个词,但在15世纪早期,它指的是在大学学习七门自由学科的学生(

边码第60页

)。【边码48】

在当时的意大利人口中,此处考察的艺术家和作家在很多方面并不具有典型性。首先看一个最突出的非典型情况。这项对艺术家和作家的调查中有一个似乎永远不变的“变量”:性别。600位精英中只有3位女性:维托里亚·科隆纳、维罗尼卡·甘巴拉和图利亚·达拉格那,她们都是诗人并且都出现在文艺复兴末期。当然,无论从心理学角度(男性的创造性是其无生育能力的替代物)还是社会学角度解释(女性的能力在男性主宰的社会中受到压制),这种性别分布的不平衡都非意大利特有,或仅限于文艺复兴时期。在一个“老大师”的时代没有多少“女性老大师”,因为女艺术家进行的是一项“障碍赛跑”。 [2]

有一点无疑很重要,即一旦社会阻力稍减,女艺术家和作家就会出现。例如,艺术家的女儿有时就画画。据称丁托雷托的女儿玛丽埃塔曾创作肖像画,但没有任何可确定归于她的作品传世。

瓦萨里告诉我们,乌切罗有个女儿叫安东尼娅,“懂得怎么画画”并成为加尔默罗会(Carmelite)的一名修女。修女有时是微型画画家(miniaturist),如卡特里娜·达·博洛尼亚,不过她作为圣徒的名气更大。在博洛尼亚还活跃着一个叫普罗佩尔齐亚·德·罗西的女雕塑家,瓦萨里为她写了传记,并恰当地将她与卡米拉和萨福这样才华出众的古代女性相提并论。

[3]

直到16世纪晚期,随着女画家,特别是索芙尼斯巴·安圭斯乔拉和拉维尼亚·丰塔纳日益独立,她们才日益引人瞩目。

瓦萨里告诉我们,乌切罗有个女儿叫安东尼娅,“懂得怎么画画”并成为加尔默罗会(Carmelite)的一名修女。修女有时是微型画画家(miniaturist),如卡特里娜·达·博洛尼亚,不过她作为圣徒的名气更大。在博洛尼亚还活跃着一个叫普罗佩尔齐亚·德·罗西的女雕塑家,瓦萨里为她写了传记,并恰当地将她与卡米拉和萨福这样才华出众的古代女性相提并论。

[3]

直到16世纪晚期,随着女画家,特别是索芙尼斯巴·安圭斯乔拉和拉维尼亚·丰塔纳日益独立,她们才日益引人瞩目。

就女作家来说,已有人指出,虽然早在15世纪80、90年代业已能够发现“女性文学天才的惊人汇聚”,但直到16世纪30、40年代,第一批在世的世俗女作家的著作才开始较多出版。 [4] 人们可以在维托里亚·科罗纳、维罗尼卡·甘巴拉和图利亚·达拉格那的名字外加上女诗人加斯帕拉·斯坦姆帕、劳拉·泰拉奇纳和劳拉·巴提费里,这6位女性都活跃在文艺复兴晚期。她们的出现很可能是意大利方言文学重要性不断增强(与拉丁文学相反)和文坛日益开放的结果。

最近的研究还发现了一小群对人文主义感兴趣的妇女。这些知识女性中最重要的是劳拉·切雷塔、卡桑德拉·费德莱、伊索塔·诺加罗拉和阿莱桑德拉·德拉·斯卡拉。她们在当时曾引起一定关注,但她们也必须面对男性的嘲讽,而且不管她们结婚还是当修女,其学术研究皆半途而废。 [5] 修女们值得特别关注,因为佛罗伦萨、罗马和威尼斯等城市的“修院文化”提供了撰写编年史、表演戏剧、演奏音乐、发表拉丁文演说以及做针线活儿和抄写手稿的机会。 [6] 【边码49】

不过即便在成年男性中,这个创造性精英群体也绝不是一个随机样本。例如,这个样本的地理分布是不平衡的。如果将意大利划分为7个地区,我们会发现,约26%的精英来自托斯卡纳,23%来自威内托,18%来自教皇国,11%来自伦巴底,7%来自南意大利,1.5%来自皮埃蒙特,还有1%来自利古里亚。另外7%完全来自意大利以外(剩下的5.5%情况不明)。如果我们把这些数字与各地区的人口比较会发现,其中有4个地区(托斯卡纳、威内托、教皇国和伦巴底)产生了大部分艺术家和作家,而从皮埃蒙特到西西里的另外3个地区在文化上很落后。

而且,按照这些标准看,托斯卡纳远远领先于其他地区。

而且,按照这些标准看,托斯卡纳远远领先于其他地区。

另一个惊人的地区差异涉及从事视觉艺术的精英的比例。在托斯卡纳、威内托和伦巴底,视觉艺术家占主导,而在热那亚和意大利南部地区,作家更为重要。换言之,出生地不仅影响他(或有时她)进入这个创造性精英群体的几率,也影响了他进入的行业。

成为一名成功的艺术家或作家(或至少成为选出来的这600人中的一个)还受到一个人出生社区规模的影响。约有13%的意大利人生活在达到或超过1万人的城镇,我所选择的精英中至少有60%属于这部分人。【边码50】

罗马少得可怜的贡献需要特别说明。在选出的艺术家和作家中只有4人出生在罗马:人文主义者洛伦佐·瓦拉、建筑师和画家朱利奥·皮皮(即朱利奥·罗马诺,

插图3.7

)、雕塑家吉安·克利斯托弗罗·罗马诺和画家安东尼亚佐·罗马诺。从人口来看,罗马确实只是意大利第八大城市,但比罗马小的费拉拉也产生了15位精英,甚至更小的乌尔比诺都出产了7位精英。

正如我们将要看到的,在文艺复兴时期,罗马的重要性主要是作为一个赞助中心,吸引意大利其他地区的创造性个体。

[7]

正如我们将要看到的,在文艺复兴时期,罗马的重要性主要是作为一个赞助中心,吸引意大利其他地区的创造性个体。

[7]

可以预料,雕塑家和建筑师往往来自那些富产适于雕刻和建筑的石材的地区。在托斯卡纳,伊萨亚·达·比萨就来自出产白色大理石的比萨西海岸,而4位主要雕塑家(德西德里奥·达·塞蒂尼亚诺、安东尼奥·罗塞利诺、贝尔纳多·罗塞利诺和巴托罗米奥·阿玛纳蒂)都出生在佛罗伦萨附近拥有重要采石场的小村庄塞蒂尼亚诺。米开朗基罗就是被交给那里的一位石匠的妻子哺育,他后来开玩笑说他在奶娘的乳汁中吮吸了对雕塑艺术的爱。在产生了10%的精英的伦巴底地区,其雕塑家和建筑师分别占同类精英总数的22%和25%,这里也出产了大部分最好的石材。雕塑家和建筑师世家(dynasty)的创建者多梅尼科·加吉尼和皮埃特罗·伦巴尔多都来自卢加诺湖附近。富产雕塑家、建筑师以及石材的第三个地区是达尔马提亚,此处已在意大利境外,但离边境不远,而且与意大利,尤其是威尼斯有密切的经济联系。建筑师鲁恰诺·劳拉纳和雕塑家弗朗切斯科·劳拉纳很可能都来自达尔马提亚的弗拉纳镇,而著名雕塑家伊万·杜克诺维奇来自特罗吉尔,建筑师尤拉伊·达尔马提纳克来自希贝尼克。

这些达尔马提亚人让人想到那些在意大利工作的外国艺术家和作家的重要性,他们总共有41位。其中有21位乐师——主要是弗莱芒人,如纪尧姆·迪费、乔斯昆·德·普雷斯、海因里希·伊萨克和阿德里安·维拉尔特。 [8] 其中还有一些希腊人文主义者,特别是雅诺斯·阿吉罗普罗斯、乔治奥斯·热米斯托斯·普莱顿及枢机主教贝萨里昂;他们中还有一些西班牙人,如巴塞罗那诗人贝内代托·加雷斯、瓦伦西亚画家雅科马特·巴索及作曲家拉莫斯·德·帕雷亚。【边码51】

一些最杰出的意大利艺术家和作家是另一种意义上的“外国人”——他们的大部分作品都不在其出生地创作。以《佛罗伦萨颂》闻名的人文主义者莱奥纳尔多·布鲁尼出生在阿雷佐;哲学家菲奇诺出生在瓦尔达诺的费利内;莱奥纳尔多·达·芬奇来自托斯卡纳地区一个叫芬奇的小村;人文主义者波利齐亚诺来自蒙特普尔恰诺。人文主义者乔尔乔·梅鲁拉、乔尔乔·瓦拉和马坎托尼奥·萨贝利科是在威尼斯度过了大部分时光的非威尼斯人。最著名的威尼斯画家事实上并不生于威尼斯,乔尔乔内出生在小镇卡斯特尔弗朗科,提香来自皮耶韦迪卡多雷。作为外来者,他们可能较少受当地文化传统的束缚,因而更易于创新。

创造性精英不仅地理分布不均,社会分布也不均衡。需要提醒大家注意的是,有57%的精英父辈职业不详。不过,剩余47%的精英确实往往出自一个非常有限的社会环境。在这一时期,虽然绝大多数意大利人都是农民或农业劳动者,但只有7位精英来自这一阶层:包括2位人文主义者巴托罗米奥·德拉·斯卡拉和乔万尼·康帕诺;工程师—雕塑家马里亚诺·塔科拉;还有4位画家,即安杰利科修士、安德烈亚·德尔·卡斯塔尼奥、安德烈亚·桑索维诺和多梅尼科·贝卡福米。其余艺术家和作家中有114人来自手艺人和小店主家庭,84位来自贵族家庭,48位是商人和职业人士之子。事实上,艺术家常常来自手艺人和小店主家庭,而作家则主要是贵族和职业人士之子,这个对比非常明显。

由于至少有96位艺术家来自手艺人或小店主家庭,对这个群体作进一步划分或许是有价值的。结果证明,一个手工行业越接近绘画或雕塑,手艺人的儿子成为艺术家的机会就越大。有26个例子与艺术没有任何联系,比如父亲是裁缝或家禽贩卖者。与艺术有间接联系的情况有34例,如父亲是木匠、石匠、采石工等。父亲是艺术家的有36例,如拉斐尔。显然,艺术是家族经营的。威尼斯的贝利尼家族就包括父亲雅各布,他更有名的儿子真蒂莱和乔万尼以及他的女婿曼泰尼亚。前面提到的伦巴尔多家族包括创建者皮埃特罗、其子图利奥一世和安东尼奥一世以及他们的后嗣。在米兰及其他地方工作的索拉里斯雕塑家族至少经历了5代,其中有4位是创造性精英群体的成员。【边码52】

仅这些艺术家族的数量就值得重视。设想一下,一位文艺复兴时期的艺术家很可能有50%的亲属都从事艺术(创造性精英群体中有48%的艺术家有艺术家亲属)。比如马萨乔的兄弟乔万尼是画家,乔万尼的两个儿子、一个孙子和一个曾孙也都是画家。提香有一个兄弟和儿子是艺术家。 [9] 丁托雷托的两个儿子和女儿玛丽埃塔也是艺术家。

这些艺术世家的重要性何在?维多利亚时代的科学家弗朗西斯·加尔顿援引了其中一些例子以支持他关于“遗传天赋”的重要性的观点。 [10] 然而,有一种社会学解释至少与这种生物学解释一样有合理性。在文艺复兴时期的意大利,绘画和雕塑与杂货店和纺织一样都是家族经营。有证据表明,有些艺术家父亲希望儿子继承他们的事业;其中至少有两位还为儿子取了古代著名艺术家的名字。画家索多马为其子取名阿佩利斯,但这个男孩夭折了。建筑师温琴佐·塞雷尼同样满怀期望地为儿子取名维特鲁威奥,这个男孩活了下来,像父亲一样成为一名建筑师。行会规章也通过降低师傅亲属的入会费鼓励家族事业。如帕多瓦画家行会规定学徒要交纳2里拉入会费,但如果他是某位大师的儿子、兄弟、侄子或孙子则费用减半。行会还允许一个师傅免费收一个亲属当学徒。 [11] 视觉艺术与文学和学术的对比表明,艺术家族的社会学解释比生物学解释更可靠。创造性精英群体中已知有近一半的艺术家有从事艺术的亲属。然而在不靠家族组织在一起的文学和学术领域,这个比例降至四分之一(具体数字分别是48%和27%)。两个群体的差异显示了社会力量的影响力。

这个关于艺术家和作家的地理和社会来源的信息的重要性在于,它有助于解释为什么艺术在意大利繁荣发展。社会力量不可能造就伟大的艺术家,但认为社会障碍能阻挠他们却是合情合理的。如果是这样,则我们可以推断艺术和文学只能在杰出男性和女性受阻碍最少的地方和时期繁荣发展。在现代早期的欧洲(包括意大利),拥有天赋的男性面临两个主要障碍,它们位于社会天平的两端,因其受阻的群体分别是有才能的贵族子弟和农民子弟。【边码53】

首先,一个天赋出众但出身良好的孩子可能因为父母认为这些体力的或“技工性”职业有辱身份而无法成为画家或雕塑家。瓦萨里在他的《意大利艺苑名人传》中讲述了好几个父母反对(儿子从事艺术)的事例。例如他说当菲利波·布鲁内莱斯基(

插图3.1

)的父亲发现小菲利波倾向艺术时“大为不悦”,因为他原本想让孩子要么像他那样当一个公证人,要么像其曾祖父那样当个医生。

图3.1 《布鲁内莱斯基半身像》,佛罗伦萨主教堂

瓦萨里还告诉我们,阿莱索·巴尔多维内蒂出身一个商人世家,小阿莱索对艺术产生兴趣“多少违背了其父的意愿,因为他更希望他经商”。米开朗基罗是一个贵族之子,瓦萨里评论说,他的父亲“可能”认为米开朗基罗对艺术的兴趣辱没了他们古老的家族;但米开朗基罗的另一个弟子则声称米开朗基罗的父亲和叔叔们憎恨艺术,认为他们家族的男孩干这个营生是可耻的。 [12]

在社会天平的另一端,农民家庭的男孩要成为艺术家或作家也很难,因为即便他们确实知道有这些行业,也很难获得必要的训练。人文主义者巴托罗米奥·德拉·斯卡拉是一个磨房主之子,但磨房主都比较富有。画家安杰利科修士和人文主义者乔万尼·安托尼奥·康帕诺则登上了穷人的孩子往上爬的传统阶梯:他们加入了教会。 [13]

关于那4位成了艺术家的农民之子有很多充满传奇色彩的故事。14世纪的伟大画家乔托被派去放羊,但碰巧路过的艺术家齐马布埃发现他用一块石头在岩石上画画。 [14] 关于安德烈亚·德尔·卡斯塔尼奥,“一位佛罗伦萨公民发现他一边放羊一边在一块岩石上画羊,于是将他带到佛罗伦萨”。 [15] 可能是为了奉承他的美第奇赞助人,瓦萨里补充说这位公民是美第奇家的一个人。关于多梅尼科·贝卡福米,瓦萨里讲了一个类似的故事:他被一位地主发现“在一个小溪边放羊时用一根尖木棍在沙地上画画”并被带到锡耶那。另一个关于安德烈亚·桑索维诺的故事说,他在被发现并带到佛罗伦萨接受训练前也“像乔托一样一边放牛一边在沙地上画牛”。这些关于英雄的出身和童年时代的老调重弹的神话故事我们不必太当真。它们反映了当时对有天赋的穷孩子的一般看法。 [16] 然而,这些成为艺术家的男孩必定有过几乎同样富有戏剧性的经历,就建筑师帕拉迪奥来说,他的一生似乎是艺术的翻版。有文献证据表明,他的穷光蛋父亲送他到帕多瓦的一个石雕师傅门下学艺。小帕拉迪奥逃到维琴察,在那里,当他在人文主义者和贵族吉安·乔尔乔·特里西诺家工作时,他的天赋被后者发现。 [17] 【边码54】

与贵族和农民的儿子不同,手艺人的儿子并没有遇到这么大的阻碍和挫折的危险。他们中许多人可能从童年起就通过观看父亲工作而习惯于灵活思考问题。由此必然得出的结论是:在这一时期,视觉艺术要繁荣就必须有一个手艺人集中的地方,即一个城市环境。在15、16世纪,欧洲城市化最高的地区就在意大利和尼德兰,而大多数重要艺术家也确实来自这两个地区( 关于尼德兰,参见第10章 )。

艺术家成长的最理想环境似乎是像佛罗伦萨这样以手工业生产为主(而不是那不勒斯或罗马那种以商业或服务业为主)的城市。而像威尼斯,要到15世纪晚期该城从商业转向工业后,威尼斯的艺术才赶上了佛罗伦萨。

在文学、人文主义和科学领域,则是贵族和职业人士之子占主导,这一点不难解释。大学教育比学徒训练昂贵得多,手艺人的儿子要成为作家、人文主义者或科学家,就像农民的儿子要成为艺术家一样难。有5个已知的例子。人文主义者瓜里诺·达·维罗纳是铁匠之子,医生米凯莱·萨沃纳罗拉(著名修士吉罗拉莫·萨沃纳罗拉的父亲)的父亲是个纺织工,诗人布尔基埃罗的父亲是个木匠,职业作家皮埃特罗·阿雷蒂诺和安东弗朗切斯科·多尼的父亲分别是鞋匠和剪刀匠。换言之,从社会角度来看,创造性精英群体不是一个,而是两个:一个主要从手艺人中招募的视觉艺术家群体和一个主要从社会上层(作曲家主要是外国人,其社会来源往往不详)吸收的文学家群体。【边码55】

然而,从社会出身来看,在视觉艺术中作出重大创新的人常常是群体中的特例。布鲁内莱斯基、马萨乔和达·芬奇都是公证人之子,米开朗基罗是贵族之子。无论从社会还是地理角度看,对新趋势作出最大贡献的都是那些最不可能认同当地手工业传统的外来者。

与招募的情况一样,艺术家和作家的职业训练也表明他们分属于两种不同的文化,即作坊和大学。 [18]

画家卡罗·达·米拉诺在一份文献中被称为“艺术博士”,另一位画家朱利奥·康帕尼奥拉是费拉拉宫廷的侍从。不过,绝大多数画家和雕塑家都是像其他手艺人一样通过在作坊当学徒培养出来的,作坊是行会的一部分,行会可能还包括从事其他手工活动的手艺人。在文艺复兴之初,学徒制过程被描绘如下:

首先,作为学童在小木板上练习素描,为期一年;接着,在某位师傅指导下在作坊工作,学习与我们行业相关的各门手艺;学习如何保持颜色和调色;学习煮浆料;磨gessos(绘画中使用的白底料);练习为anconas(有装饰线的木板)打石膏底,然后塑型并打磨;镀金和压印,为期六年整。然后再用六年获得绘画、用腐蚀剂修饰、制作金布和在墙上画画等的经验。其间,无论节日还是工作日都要不断练习素描,永不懈怠。 [19]

13年的训练可谓漫长,这或许只是一个达到完美的建议。威尼斯画家行会规定的最短学徒期是5年,之后,再做2年帮工便可作为候选人呈交自己的“出师作品”(master-piece),并成为一个有资格开设自己作坊的画师。虽然如此,画家们被要求从事各种使用不同媒质(木板、帆布、羊皮纸、石膏,甚至布料、玻璃和铁)的工作,而且常常很小就入行了。安德烈亚·德尔·萨尔托入行当学徒时7岁,提香是9岁,曼泰尼亚和索多马是10岁。保罗·乌切罗11岁时已是吉贝尔蒂作坊的一名童工。米开朗基罗跟随多梅尼科·吉兰达约当学徒时是13岁,帕拉迪奥也是在这个年龄开始当石雕工的。在近代早期欧洲,童工很常见。从当时人们的角度来看,波提切利和达·芬奇起步都有点晚,因为波提切利13岁时还在学校读书,而达·芬奇到14岁或15岁才被送到维罗基奥的作坊当学徒。艺术家在学校的时间都不长,大多数人可能只掌握了基本的读写能力。在所谓“珠算”学校教授的算术,被视为一门通往商业生涯的高级课程。

曾在此类学校读书的布鲁内莱斯基、卢卡·德拉·罗比亚、布拉曼泰和达·芬奇可能是艺术家中的特例。【边码57】

曾在此类学校读书的布鲁内莱斯基、卢卡·德拉·罗比亚、布拉曼泰和达·芬奇可能是艺术家中的特例。【边码57】

学徒通常是师傅大家庭中的一员。有时,学徒要向师傅交纳食宿费和学费;索多马的父亲为儿子7年的学徒生涯交了50杜卡特的高额费用( 关于杜卡特的购买力,参见边码第230页 )。不过,有时是师傅付钱给学徒,而且随着学徒技艺的不断提高逐渐增加。米开朗基罗与吉兰达约的作坊签订的学艺合同规定,他第一年的薪水是6弗罗林,第二年为8弗罗林,第三年为10弗罗林。

学徒有时会用师傅的名字,就像在18世纪的日本,这提醒我们注意艺术家跟随学艺的师傅的重要性。雅各布·桑索维诺和多梅尼科·康帕尼奥拉不是安德烈亚·桑索维诺和朱利奥·康帕尼奥拉的儿子,而是他们的弟子。皮埃罗·迪·科西莫也以他的师傅科西莫·罗塞利取名。事实上,我们可从名字辨认出一长串有师承关系的艺术家。例如,比奇·迪·洛伦佐传艺给儿子内利·迪·比奇,内利是科西莫·罗塞利的师傅,罗塞利是皮埃罗·迪·科西莫的师傅,皮埃罗是安德烈亚·德尔·萨尔托的师傅,萨尔托是彭托尔莫的师傅,而彭托尔莫又是布龙齐诺的师傅。这些艺术家个人风格的不同表明,佛罗伦萨的文化传承体制并非只产生了一种艺术传统。另外,真蒂莱·达·法布里亚诺是雅各布·贝利尼的老师,后者又传艺给两个儿子:真蒂莱·贝利尼(以师祖命名)和乔万尼·贝利尼(他有一大群弟子,传统上认为其中包括提香和乔尔乔内)。

有几个作坊似乎对这一时期的艺术极为重要:比如洛伦佐·吉贝尔蒂的弟子包括多纳泰罗、米凯洛佐、乌切罗、安托尼奥·波拉约罗以及可能还有马索利诺;维罗基奥的弟子不仅有莱奥纳尔多·达·芬奇,还有波提奇尼、多梅尼科·吉兰达约、洛伦佐·迪·克雷迪和佩鲁吉诺。在整个文艺复兴时期,最重要的可能是拉斐尔的作坊,其学徒和助手包括朱利奥·罗马诺、吉安弗朗切斯科·彭尼、波利多罗·达·卡拉瓦乔、佩里诺·德尔·瓦加及洛伦佐·洛提(不是洛伦佐·洛托)。最近的一项研究谈到拉斐尔的“管理风格”。米开朗基罗也使用大量助手,仅西斯廷礼拜堂的艺术工程就已经有13个助手被确认。

【边码58】

【边码58】

学习和临摹作坊收藏的素描是画家训练的重要内容,它有助于统一作坊的风格和保持作坊传统。15世纪初,一位人文主义者描绘了这一学习过程:“当学徒接受师傅的指导……画家们按惯例给他们一些漂亮的素描和绘画作为其艺术的典范。” [20] 这类素描是画家的重要资本,因而可能在遗嘱中被专门提及,如1471年费拉拉画家科西莫·图拉的遗嘱。设计可能用密码写下来,因为它们被看作商业机密,吉贝尔蒂工作室的一本笔记就是如此。 [21]

随着有意识的个人风格日益受重视( 边码第28页 ),作坊素描可能也失去了重要性。瓦萨里告诉我们,贝卡福米的师傅用“他自己使用的一些著名画家的素描教他学画,一些不擅长设计的师傅常常这么干”,这句评论说明这种做法正逐渐消亡。

与艺术家的学徒训练对应的是人文主义者和科学家(较低程度上也包括作家,因为“作家”都是业余人士)在拉丁语学校和大学的教育( 插图3.2 )。 [22] 在15世纪早期,意大利有13所大学:博洛尼亚大学、费拉拉大学、佛罗伦萨大学、那不勒斯大学、帕多瓦大学、帕维亚大学、佩鲁贾大学、皮亚琴查大学、比萨大学、罗马大学、萨莱尔诺大学、锡耶那大学和都灵大学。其中,这一时期最重要的是帕多瓦大学,它培养了600位精英中的52位,其中有17位于1500—1520年间在此就读。这所大学的发展得到威尼斯政府的鼓励,因为当时帕多瓦是威尼斯的属地。威尼斯政府提高教授的薪金,禁止威尼斯人到其他大学就读,并将在帕多瓦大学接受一定时间的教育作为在政府任职的一个前提条件。在首都以外有一所大学有很多便利之处。食宿便宜,学生带来的经济繁荣也有助于增强附属城市的忠诚。帕多瓦大学也吸引了其他地区的学生,在52位就读于帕多瓦大学的人文主义者和作家中,近一半出生在威内托以外的地区。这里尤其吸引学习科学科目(包括当时所说的“自然哲学”和医学)的学生。精英群体的53位科学家中,至少有18位就读于此。 [23] 【边码60】

图3.2 一个人文主义者的大学教育,出自C.兰迪诺的《白话书信和演说范文选》(C.Landino, Formulario di lettere e di orationi volgari con la preposta ,Florence)

另一所更受精英们欢迎的大学是博洛尼亚大学,有26位精英在此学习。作为意大利的古老大学,博洛尼亚大学一度衰落,但在15世纪复兴。其次是费拉拉大学,12位精英曾就读于此。该大学以学费低廉享誉欧洲,一个16世纪的德国学生写道,费拉拉大学是公认的“穷人避难所”。 [24] 另外,帕维亚大学(附属于米兰,如同帕多瓦大学附属于威尼斯)、比萨大学(附属于佛罗伦萨)、锡耶那大学、佩鲁贾大学和罗马大学也分别培养了6到7位精英。很高兴地补充一点,有2位精英(约翰·霍斯比和威尼斯的保罗)来自牛津大学;在哪个学院就读则不得而知。

那时的学生往往比现在更早上大学;像历史学家弗朗切斯科·圭恰尔迪尼那样16岁到费拉拉大学读书的情况是非常典型的。他们首先学习“艺科”(arts),即七门自由学科(liberal arts)。自由学科分为基础性的语法、逻辑和修辞(即“三科”)和更高级的算术、几何、音乐和天文(即“四艺”)。之后,他们继续攻读神学、法律或医学这三个更高学位中的一个。课程表仍是中世纪的,在文艺复兴时期没有任何正式改动。但众所周知,大学中教授的内容——更不用说学的——并不总是与课程表一致。对16、17世纪英国大学的研究表明,根据学生的课堂笔记,包括历史学在内的许多新学科已被非正式地纳入大学教育。虽然目前尚未出现关于意大利大学的类似研究,但我们有理由相信,当时包含历史、诗歌和伦理学的所谓“人文学科”( studia humanitatis ,“人文主义”就是从这个词派生出来的)逐渐取代了“四艺”。 [25]

文艺复兴时期的大学生在某些方面类似作坊学徒。辩论——学士升为“艺科硕士”的途径——相当于手艺人的“代表作”。艺科硕士有权教授其所学科目,就像学徒独立开作坊。但在大学,无论口头还是书面的授课和学习都使用象征独立的精英文化的拉丁语。“间谍”( lupi 或“狼”)确保学生们甚至相互之间也说拉丁语,违者要罚款。学徒与大学生的另一明显区别是教育费用。据估计,在15世纪初的托斯卡纳,一个男孩离家到外地上大学每年约需花费20弗罗林,这笔钱可以雇用两个仆人。 [26] 此外,一位新晋博士还要举办一次费用高昂的宴会招待同行。1505年,圭恰尔迪尼在比萨大学获得民法博士学位时花了26弗罗林宴请同行。甚至费拉拉大学这个“穷人避难所”也会让那些不怎么富有的人望而却步。【边码61】

建筑师和作曲家需要与其他人区别看待。建筑并不被承认是一门独立的手艺,所以没有建筑师行会(与石匠相反),也没有训练建筑师的学徒体制。结果,文艺复兴时期从事建筑设计的人有一个奇怪的共同点,即他们最初都是被训练从事别的行业。如布鲁内莱斯基接受的是金匠训练,米凯洛佐和帕拉迪奥接受的雕塑或石雕训练,(老)安东尼奥·达·圣加罗接受的是木匠训练,而莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂是一个大学毕业的人文主义者。不过,也有非正式的建筑师训练的机会。(小)安东尼奥·达·圣加罗、朱利奥·罗马诺、巴尔达萨雷·佩鲁齐和拉斐尔在罗马布拉曼泰的作坊学会了建筑设计,该作坊在建筑史上的重要性可媲美100年前佛罗伦萨的吉贝尔蒂作坊。一些著名建筑师,如图利奥·伦巴尔多和米凯莱·萨米凯利则从亲戚那里学艺。

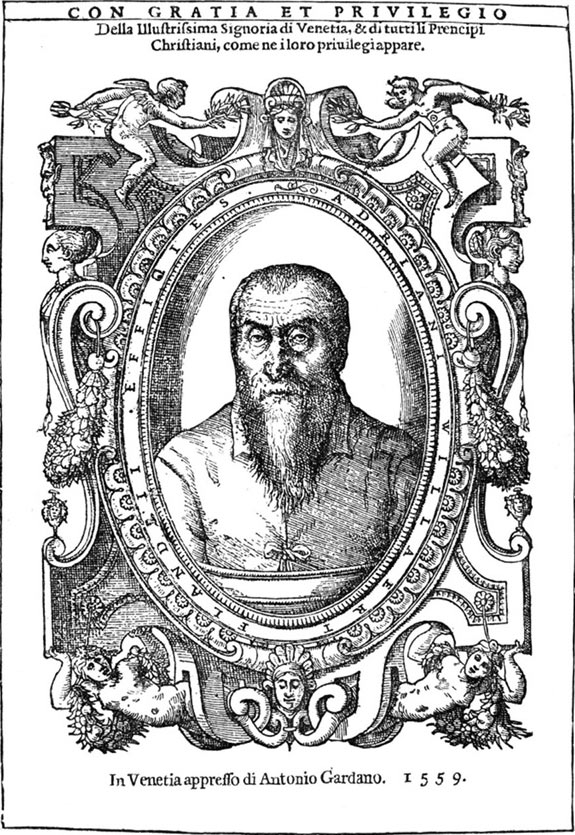

我们称为作曲家的那些人接受的是演奏者的训练。许多尼德兰作曲家在家乡的唱诗班学校学习。如乔斯昆·德·普雷斯是圣昆廷教堂的唱诗班男童。英国人约翰·霍特比在一个附属于卢卡主教座堂的学校(可能是专门为唱诗班学童开设的)教授音乐以及教语法和数学。音乐(指音乐理论)是大学艺科科目之一,我们的精英中有好几位都获得了学位。纪尧姆·迪费是民法学学士,约翰内斯·德·丁克托里斯是法学和神学双料博士。没有正规的作曲训练,但约翰内斯·奥克海姆在尼德兰的圈子提供了可以媲美吉贝尔蒂和布拉曼泰的作坊的非正规训练。奥克海姆的弟子——只说那些在意大利工作的——有亚历山大·阿格里科拉、安托瓦内·布鲁梅尔、罗塞特·孔佩尔、加斯帕尔·凡·维尔贝克以及可能还有乔斯昆·德·普雷斯。从乔斯昆开始出现了某种使徒式的师徒继承关系,它将伟大的尼德兰作曲家与16世纪意大利作曲家、将意大利作曲家与17世纪德国的重要作曲家们联系在一起。乔斯昆是让·穆顿的老师,穆顿是尼德兰人阿德里安·维拉尔特的老师( 插图3.3 )。维拉尔特去了威尼斯并收安德烈亚·加布里埃利为徒,安德烈亚在文艺复兴晚期收自己的侄子乔万尼·加布里埃利为徒,后者是海因里希·舒茨的老师。 [27] 【边码62】

图3.3 《阿德里安·维拉尔特的木刻像》,出自《新音乐》( Musica Nova ,1559)

总之,在这一时期的意大利有两种文化和两种教育体制:体力性的和知识性的,意大利语的和拉丁语的,基于作坊的和基于大学的。甚至在建筑和音乐领域,我们也不难发现个人攀登的阶梯。这种二元体制的存在给研究文艺复兴的史学家们提出了一些问题。如果说艺术家是这种“早离校者”,那他们是怎样熟悉其绘画、雕塑和建筑中表现的古典知识的呢?文艺复兴时期著名的“通才”是否只存在于19世纪史学家们生动的想象中?

当时论述艺术的作家都十分清楚高级教育的重要性。例如,吉贝尔蒂希望画家和雕塑家学习语法、几何、算术、天文、哲学、历史、医学、解剖学、透视法和“理论性设计”。 [28] 阿尔贝蒂希望画家学习自由学科,尤其是几何,以及人文学科,特别是修辞、诗歌和历史。 [29] 建筑师安东尼奥·阿韦利诺——他自己取了一个希腊名字菲拉雷特(“热爱美德者”)——希望建筑师学习音乐和占星术,“因为当他指挥并修造一座建筑时,应确保工作在一个有利的星体和星相下开始。他也要懂音乐,这样他才会知道如何使建筑各个部分与部件和谐一致”。 [30] 曾撰文论述雕塑理论和实践的彭波尼奥·高里科认为,一个理想的雕塑家应“熟读”有关数学、音乐和几何学方面的书籍并精通这些知识。 [31]

艺术家真的遵从这一理想了吗?人们过去认为,艺术家们因为“早离校”而缺失的教育由一些被称为“学院”(以人文主义者的学术圈子为范本而建,这种机构最终可追溯到柏拉图在雅典的学院)的机构作了弥补,特别是佛罗伦萨以雕塑家贝托尔多为中心的圈子、米兰围绕莱奥纳尔多·达·芬奇的圈子以及佛罗伦萨雕塑家巴乔·班迪内利在罗马的圈子,一幅铜版画描绘了班迪内利的弟子们在烛光下学习的情景( 插图3.4 )。但直到1563年佛罗伦萨“设计学院”(Accademia di Disegno,该学院是17世纪法国、18世纪英国及其他地方学院体系的典范)建立,也没有确凿的证据表明艺术家在这样的机构接受正规教育。 [32] 【边码64】

图3.4 阿格斯提诺·威内齐亚诺:《巴乔·班迪内利在罗马的“学院”》

不过,我们也不能认为文艺复兴时期的艺术作坊缺乏文学或人文主义文化。人们一直认为布鲁内莱斯基“精通《圣经》”并“熟读但丁的著作”。 [33] 据了解,有些艺术家还拥有书籍,如佛罗伦萨雕塑家贝内代托·达·马伊亚诺和朱利亚诺·达·马伊亚诺兄弟在1498年有29本书,其中多半是宗教书籍,包括一本《圣经》、一本圣哲罗姆传和一本讲述圣母奇迹的书。世俗性书籍包括最受佛罗伦萨人欢迎的但丁和薄伽丘的著作以及一本作者不详的佛罗伦萨史。古典作品则以一本亚历山大的传记和李维的《罗马史》为代表。这些藏书揭示了两兄弟的知识兴趣偏重传统,但也带有一丝新学术的气息,这与文艺复兴早期那些佛罗伦萨商人的兴趣不无相似之处。 [34] 拥有此类书籍的艺术家显然对古典时代感兴趣,而且不限于古代艺术,他们的财产清单也证实了这一点。锡耶那画家内罗乔·德·兰迪在1500年去世时拥有多件古代大理石雕塑,还有43件残片的石膏模具。 [35]

贝内代托·达·马伊亚诺和朱利亚诺·达·马伊亚诺的藏书中最引人注意的是缺少古典神话。没有奥维德的《变形记》,也没有薄伽丘的《诸神的谱系》。拥有此类书籍的艺术家可能更擅长处理宗教题材的绘画和雕塑,而不是一些赞助人要求的神话画。我们好奇的是,与马伊亚诺兄弟俩属于同一代人、同一座城市和同一个社会阶层的波提切利的藏书是否与他们俩的藏书很不一样。如果不是,那么在创作《维纳斯的诞生》或著名的《春》这样的绘画时,赞助人或其艺术顾问必定发挥了至关重要的作用,他们之间的谈话可能构成了艺术家教育的重要一部分( 参见边码第116页 )。【边码65】

马伊亚诺兄弟俩为数不多的藏书需要放在当时来理解。在1498年,印刷术在意大利已确立了一代人之久。在15世纪早期,一个艺术家要积累20本手抄书是不可能的。而到16世纪,艺术家拥有更多书籍的情况则很常见。被同代人耻笑为一个“没有学识的人”的莱奥纳尔多·达·芬奇结果被发现一度曾有116本书,其中有3本拉丁语文法书,一些基督教教父的著作(奥古斯丁和安布罗斯),一些现代意大利文学著作(布尔基埃罗和路易吉·浦尔契的滑稽诗以及马苏乔·萨勒尼塔诺的小故事),还有一些解剖学、占星术、宇宙志和数学论著。 [36] 【边码66】

把达·芬奇视为典型当然是不妥当的,但确实有大量证据揭示16世纪艺术家的文学文化。对他们字体的研究就提供了一些线索。在15世纪,艺术家往往用一种商人风格书写,这种风格可能是在珠算学校教授的。但到16世纪,米开朗基罗、拉斐尔及其他艺术家开始用新式斜体字(italic style)书写。 [37] 其中一些人,如米开朗基罗、彭托尔莫和帕里斯·波尔多内,据称曾到语法学校读书。画家朱利奥·康帕尼奥拉和建筑师乔万尼·焦孔多修士既懂拉丁语,也懂希腊语。 [38] 一些艺术家还获得了作家之名。米开朗基罗的诗很有名,而布拉曼泰、布龙齐诺和拉斐尔也都曾写诗。琴尼尼、吉贝尔蒂、菲拉雷特、帕拉迪奥和博洛尼亚建筑师塞巴斯提亚诺·塞尔利奥都撰文论述艺术。切利尼和班迪内利写了自传,而瓦萨里的名望更多来自他撰写的艺术家传记而不是他的绘画、雕塑和建筑。需要补充的是,瓦萨里凭借其幸运得到的强大赞助获得了双重教育——从皮埃里奥·瓦莱里亚诺处得到人文学训练和在安德烈亚·德尔·萨尔托的圈子中获得艺术训练——并藉此在两种文化之间建起桥梁。 [39]

这些例子令人印象深刻,但需要强调的是,它们并不包括所有著名艺术家。例如,提香就不在这个名单内;他可能不懂拉丁语。无论怎样,这些例子加在一起并不等于文艺复兴时期的“通才”。那么“通才”是事实还是虚构?多才多艺确实是当时的一种理想。在15世纪佛罗伦萨人文主义者马泰奥·帕尔米埃里的对话《论市民生活》中,一个谈话者指出:“一个人能学会很多东西并能使自己精通许多出色的艺术。”

[40]

另一位佛罗伦萨人文主义者安杰罗·波利齐亚诺写了一篇关于“无所不通”的小论文。其中,绘画、雕塑、建筑和音乐各有一席之地。

[41]

关于这一观念的最著名阐述来自巴尔达萨雷·卡斯提利奥内伯爵的《论廷臣》(

Courtier

,1528),书中,谈话者们希望完美的廷臣要能打斗、舞蹈、绘画、唱歌、写诗和为君主出谋划策。这一理论与现实是否有联系?阿尔贝蒂(人文主义者、建筑师、数学家可能还是运动员)、达·芬奇和米开朗基罗的生涯是存在这种文艺复兴人的最耀眼的证据,精英群体中还有另外15人从事三种或以上的艺术,其中包括布鲁内莱斯基、吉贝尔蒂和瓦萨里。

人文主义者保罗·达尔·波佐·托斯卡内利(阿尔贝蒂和布鲁内莱斯基的朋友)也应列在这个群体中,因为他的兴趣包括数学、地理和天文。

人文主义者保罗·达尔·波佐·托斯卡内利(阿尔贝蒂和布鲁内莱斯基的朋友)也应列在这个群体中,因为他的兴趣包括数学、地理和天文。

【边码67】

【边码67】

这18位约有一半是托斯卡纳人;约有一半人的父亲是贵族、职业人士或商人;其中,有不少于15人是建筑师。或许是建筑吸引多才多艺的人,也或许是建筑有助于促进多才多艺人的发展。两种可能性都不让人意外,因为建筑是沟通科学(因为建筑师要懂机械学规则)、雕塑(因为他用石头工作)和人文主义(因为他需要了解建筑的古典语言)的桥梁。不过,除阿尔贝蒂外,这些多面手都属于非专家型手艺人,而不是有天赋的业余爱好者。通才的理论和实践似乎并存但没有太多联系。其中,最伟大的多面手,即米开朗基罗根本就不相信多才多艺。绘制西斯廷礼拜堂的天顶壁画时,他写信给父亲抱怨说画画非他所长。他创作了许多绘画、建筑和诗歌杰作,却一直抗议说他只是一个雕塑家。

画家和雕塑家们的基本单位是作坊(

bottega

)——一小群人合作生产各种不同的产品,与现代专业的、个人主义的艺术家形成鲜明对比。

[42]

木板画家和湿壁画画家虽然有时被与家具装饰画画家区分开,但我们仍看到波提切利为“婚柜”和游行旗帜画装饰画;费拉拉的科西莫·图拉在马具和家具上画画;威尼斯画家温琴佐·卡泰纳为储物柜和床架画画。甚至在16世纪,布龙齐诺还为乌尔比诺公爵的一个大键琴的盖子画装饰画。为应付种类繁多的订单,作坊师傅常常雇助手和学徒,特别是当他们从事一项大型工程或生意繁忙时,如吉兰达约、佩鲁吉诺或拉斐尔。我们有理由确信,乔万尼·贝利尼在其漫长的职业生涯(1460—1516)中至少雇用了16个助手,他实际使用的助手可能更多。有些“学徒”(

garzoni

,不论年龄)被雇来完成某一个订件,赞助人可能会保障雇用他们的费用,比如1460年,乌尔比诺公爵委托科西莫·图拉在一座礼拜堂制作装饰画时就在合同中承诺这样做。

[43]

有些助手则长期为师傅工作并可能各有所长。比如,在拉斐尔的作坊——说“拉斐尔企业(或拉斐尔公司)”可能更好——乔万尼·达·乌迪内专画动物和怪诞装饰(

插图3.5

)。

【边码68】

【边码68】

图3.5 乔万尼·达·乌迪内表现拉斐尔的作坊的灰泥浮雕,梵蒂冈宫敞廊

作坊常常是家族事业。一位父亲,如雅各布·贝利尼,会训练儿子从事家族手艺。雅各布去世后将作坊的素描册和未完成的订件留给长子真蒂莱·贝利尼,后者接手了作坊。真蒂莱去世后,乔万尼·贝利尼继承了哥哥的财产,他去世后又将作坊留给侄子维托雷·贝利尼亚诺。 [44] 提香的作坊包括他的兄弟弗朗切斯科、儿子奥拉齐奥、侄子马可和堂兄弟切萨雷。“学徒”通常被当作师傅家庭的一员,可能还会娶师傅的女儿,曼泰尼亚等艺术家就是如此。

在绘画上签名过去常被视为“文艺复兴个人主义”的一个标志。但有人主张,如果签名者是作坊师傅,这并不是说他亲手画了这幅画。它甚至可能有相反的含义,即旨在表明这件作品达到了作坊的标准。 [45]

并非所有绘画大师都有足够的财力独立开作坊。与其他许多小师傅一样(如印染匠人),画家有时也分摊租房和设备的费用。通常(虽然并不总是如此),作坊的活动就像贸易公司,共同负担支出并共享收益。

比如,乔尔乔内就与温琴佐·卡泰纳合伙经营。这种联合的好处在于,遇到艺术家生病或买主拖欠酬金时能提供某种保障。作坊内可能也有劳动分工。【边码69】

比如,乔尔乔内就与温琴佐·卡泰纳合伙经营。这种联合的好处在于,遇到艺术家生病或买主拖欠酬金时能提供某种保障。作坊内可能也有劳动分工。【边码69】

这些合作的习惯使我们更容易理解著名艺术家们是怎样一起或先后绘制同一些画的。比如,在帕多瓦的奥维塔里礼拜堂,四位艺术家两人一组完成了这里的湿壁画:皮佐罗与曼泰尼亚、安东尼奥·穆拉诺与乔万尼·达莱马涅亚。皮萨内罗完成了真蒂莱·达·法布里亚诺开始的一幅施洗者圣约翰。这种做法一直持续到16世纪。彭托尔莫按照米开朗基罗的底图作了两幅画,而米开朗基罗也同意完成皮埃特罗·托里加尼开始的一件圣方济雕像。这种合作体制显然对有意识的个人主义风格的发展有不利影响,并有助于解释为什么这种个人主义出现得如此缓慢。

雕塑家作坊的组织方式与画家的类似。多纳泰罗与米凯洛佐合伙,而加吉尼家族与和索拉里家族则是家族经营的生动证明。就雕塑而言,助手更加必要,因为制作雕塑需要更长时间,并且作坊师傅可能还要负责开采订件需要的大理石,这导致了一个问题,即一旦事情进展不顺,就像米开朗基罗在信中抱怨的,就可能会白白浪费数百杜卡特的资金而且可能还很难向赞助人证明这笔花费是必须的或者这笔钱确实花掉了。贝尔纳多·罗塞利诺的作坊内就存在大量按照“显然主观性”的界限划分的劳动分工。 [46] 【边码70】

建筑当然是以更大规模和更复杂的劳动分工组织起来的。甚至像“黄金宫”(

Ca

'

d

'

Oro

)这样的小宫邸(在威尼斯大水道上至今仍能看到它)在1427年也有27个工人作业。有木匠、两种主要的石匠(分别负责凿和砌)、搬运材料的非熟练工人,可能还有工头。因此,分工合作是个重要问题。正如菲拉雷特说的,一个建筑工程就像一场舞蹈,每个人必须按时一起工作(

插图3.6

)。负责协调的那个人有时被叫做“建筑师”(

architetto

),有时是“首席大石匠”(

protomaestro

)或“首席师傅”。这两种名称可能反映了对这一角色的两种不同观念,即旧有的高级手艺人观念和新的设计师观念。无论如何,建筑涉及大量行政管理事务。除设计建筑外,你还得请工人,给他们发薪水,安排石灰、沙、砖、石料、木料、绳子等原料的供应。所有这些工作可能用许多不同的方式组织。在威尼斯,建筑企业很小,因为每个大石匠至多只能雇3个助手。当需要建造大型建筑时,“包工头”(

padrone

)通常先与买主签订合同承接整个工程,然后再将其分成许多部分转包给不同的作坊。

另一种极端情况是,在16世纪20、30年代,只有一个作坊从事罗马圣彼得大教堂的建造。这个作坊员工众多,包括一名会计(

computista

)、两名测量员(

mensuratori

)、一位首席秘书(

segretario

)以及许多石匠和其他工人。菲拉雷特举荐一位代理作为建筑师与手艺人的中间人。阿尔贝蒂似乎效法了这一制度,并至少雇了三位艺术家担任此职位:马泰奥·德·帕斯蒂作为他在里米尼的代理,贝尔纳多·罗塞利诺任他在罗马的代理,卢卡·方切利作为他在曼托瓦和佛罗伦萨的代理。【边码71】

另一种极端情况是,在16世纪20、30年代,只有一个作坊从事罗马圣彼得大教堂的建造。这个作坊员工众多,包括一名会计(

computista

)、两名测量员(

mensuratori

)、一位首席秘书(

segretario

)以及许多石匠和其他工人。菲拉雷特举荐一位代理作为建筑师与手艺人的中间人。阿尔贝蒂似乎效法了这一制度,并至少雇了三位艺术家担任此职位:马泰奥·德·帕斯蒂作为他在里米尼的代理,贝尔纳多·罗塞利诺任他在罗马的代理,卢卡·方切利作为他在曼托瓦和佛罗伦萨的代理。【边码71】

图3.6 《建筑师菲拉雷特带领他的学徒》,出自罗马圣彼得大教堂的门

劳动分工给艺术史家造成了很多困扰,对代理人来说无疑也是如此。要评估每个人在特定绘画和雕塑中负责多少是非常难的,就建筑来说,要了解某个细节究竟是谁负责的,是赞助人、建筑师、代理人、大石匠还是石匠难上加难。如下事实进一步增加了这种难度:建筑师把按比例绘制的草图交给工人遵照执行的情况当时还不常见。许多指示都是“口头下达的”( a bocca )。 [47]

如果说我们对阿尔贝蒂的意图有所了解,那是因为建造圣弗朗切斯科教堂时他不在里米尼,而是通过信件提供了建筑设计,其中一些信保存了下来。有一次,阿尔贝蒂的代理马泰奥·德·帕斯蒂显然在考虑更改一些柱子的比例,但阿尔贝蒂写信阻止了他。马泰奥在给赞助人西吉斯蒙多·马拉泰斯达的信中说,阿尔贝蒂寄来了正立面和一个柱头的素描,他已经让“所有师傅和工程师”看过了。问题是,这幅素描与阿尔贝蒂以前提供的该建筑的一个木模型并不完全一致。“我祈求上帝让大人您及时赶来,亲自处理这件事。”后来,另一个参与建造教堂的手艺人写信给西吉斯蒙多,请求允许他前往罗马和阿尔贝蒂谈谈拱顶的事。 [48] 【边码72】

建筑作为这样一种合作性事业的事实必定阻碍了创新。因为手艺人都是由其他手艺人训练出来的,他们学会了忠于传统和技巧。在执行一个打破传统的设计时,如果不严格监督他们,他们很可能会使设计“正常化”,即将其吸收到设计者刻意要背离的传统中。米凯洛佐设计的米兰美第奇银行分部就是由伦巴底手艺人按照当地风格建成的(这座建筑的一部分保存在斯福尔扎城堡博物馆)。一个虽小但重要的细节是,佛罗伦萨手艺人在布鲁内莱斯基在场时建造的那些柱头与其1430年离开时建造的一个柱头的比例存在差异。

一种新建筑风格的发展与一种新型设计师的兴起——像阿尔贝蒂这样没有受过石匠训练的建筑师——之间似乎存在某种关联。与造船业平行比较可能会有启发。在15世纪的威尼斯,船是由高级船只木匠设计的,他们类似建筑中的大石匠。在16世纪,他们受到一位业余人士的挑战。人文主义者维托尔·法乌斯托扮演了阿尔贝蒂的角色,他按照古代五排桨大木船设计了一艘船(1529年下海)。 [49]

对画家、雕塑家和石匠(但不包括建筑师)来说,比作坊更大的组织单位是行会。行会有多种功能。它们规定产品的质量标准以及委托人、师傅、帮工和学徒的关系。他们从捐赠和遗赠中收取资金,将其中一些借贷或赠给有需要的会员。它们组织纪念行会保护神的节日,其中包括宗教活动和游行。在一些城市,如米兰,画家有自己的行会,保护神通常是圣路加(据说他曾为圣母画像)。其他城市的画家则隶属一个较大行会,如博洛尼亚画家隶属造纸行会,佛罗伦萨画家隶属医生和药剂师行会(不过佛罗伦萨画家确有一个自己的社团,即圣路加兄弟会)。 [50] 【边码73】

若想对一个行会的活动有更生动的印象,我们不妨看看其中一个行会,即帕多瓦画家们的“兄弟会”在15世纪的章程。

[51]

该行会的官员包括一个财务主管、两个管事、一个公证人和一个总监。章程规定了几个必须参加的社会和宗教活动。在每年的某些日子,行会成员要举着“我们的旗”游行,不参加者将被罚款。轮流拜访生病的成员并鼓励他们忏悔和交流,不参加去世成员的葬礼要被罚款。向穷人和麻风病人布施。行会还有救济穷困会员的措施。穷困的师傅有权向行会出售一件作品,财务主管会“尽可能”把它卖出去。其他行会则借钱给会员,如波提切利就从佛罗伦萨圣路加行会获得过一笔贷款。帕多瓦画家行会的章程还规定师傅向学徒授艺的期限至少为3年,并禁止他们用“礼物或甜言蜜语”拉拢其他师傅的学徒。章程中还有保持质量标准的规定;要用惯常方式考查渴望成为师傅的候选人,他们的家会被检查以确保其工作不是“弄虚作假”。遇到艺术家和赞助人发生争执,行会还通常请艺术家评估其他艺术家的作品——同行的艺术判断——这种新颖但普遍的做法来保持产品的标准和公平价格。

最后,行会的活动也有限制性的一面。帕多瓦画家行会的规章禁止会员向行会以外的人赠送或出售任何与本行业相关的产品。它们规定,禁止携带任何外地产品在帕多瓦出售,“外来”产品只能在行会辖地内停留三天。

最后,行会的活动也有限制性的一面。帕多瓦画家行会的规章禁止会员向行会以外的人赠送或出售任何与本行业相关的产品。它们规定,禁止携带任何外地产品在帕多瓦出售,“外来”产品只能在行会辖地内停留三天。

威尼斯的行会似乎也有严格的地区限制。1506年,阿尔布雷希特·丢勒旅居威尼斯时就谈到那里的画家对竞争的怀疑和敏感:“他们三次将我传唤到地方法官面前,我不得不向他们的行会交纳了4弗罗林。”

[52]

有学者指出,15世纪中期,当托斯卡纳画家安德烈亚·德尔·卡斯塔尼奥在威尼斯工作时,他也不得不接受一个叫加姆波诺的水平较差的艺术家的监督,只因为后者是威尼斯人。

【边码74】

【边码74】

不过,在佛罗伦萨,行会没有这么大的权力。佛罗伦萨政府不会允许行会强迫所有手艺人加入。有些艺术家,如波提切利到晚年才加入行会。因此,“外国人”能前来佛罗伦萨生活和工作。这种更自由的政策使当地传统暴露在外来因素的刺激下,这或许有助于解释佛罗伦萨的文化领先地位。

作家、人文主义者、科学家和作曲家既没有行会,也没有作坊。在他们的世界,最接近行会的组织是大学( university ,在这一时期,这个词仅指“联合会”,有时也指画家行会)。把大学生与学徒类比虽然在某些方面很诱人,却也有误导性。大多数学生上大学不是为了学习怎样成为教授,而是渴望在教会和政府中谋职。意大利大学的学生比行会中学徒的权力更大。例如,正是由于比萨大学学生的请愿,他们的一位老师,科学家贝尔纳多·托尔尼的薪水才被提高。大学与教师撰写书籍的活动也没有紧密联系。教师的工作是教书,他们的书只是某种副产品。

如果说人文主义者和科学家还有大学,作家则没有任何形式的组织。除了少数被称为“高产作家”( poligrafi )的职业作家,写作通常是一个人业余时间的活动,而他的职业可以是士兵、外交官或主教。因此,妇女要成为作家比当画家或雕塑家相对容易些。

不过,也有以写诗为生的全职诗人。我在使用“职业的”这样的现代字眼是颇犹豫的,因为在文艺复兴时期的意大利,这些游走于各个宫廷的“说唱艺人”( cantastorie )和即兴创作的史诗诗人,如克里斯托弗罗·阿尔提西莫(约1515年去世)或贝纳尔多·阿科尔蒂(1458—1535)是一种口头文化的遗存,我们往往将这种文化与荷马描述的古希腊那样的英雄时代联系在一起。 [53]

换句话说,在15世纪的意大利,文学生产还不是一种产业,虽然到16世纪中期它逐渐成了一种产业,就像在18世纪的法国和英国那样。而另一方面,文学复制活动却无疑产业化了。当然,有些需要某些书的人只是亲手抄写它们,有些人则请其他人代劳(如佛罗伦萨共和国秘书长科卢乔·萨鲁塔蒂就请年轻的人文主义者波吉奥·布拉乔利尼为他抄书),这些情况都不需要任何正式的生产组织。但在15世纪的意大利,手稿生产已经商业化和标准化了。它由一些“书商”( stationarii )控制——英文“出版商和书商”(stationer)就是从这个词派生而来,在当时它既指书商,也指生产手稿的作坊的组织者。“书商”一词有两个含义是因为同一个人往往身兼两职,即出版和零售发行。【边码75】

文艺复兴时期最著名的书商和出版商是佛罗伦萨人维斯帕西亚诺·达·比斯蒂奇,此人因撰写其客户的传记而获得了不朽声誉。这些传记给人一种印象,即当时存在一个高度组织化的手稿抄写体系,这让人联想起西塞罗时代的罗马和他的朋友,出版商阿提库斯。例如,维斯帕西亚诺曾谈及他怎样雇用45个抄写员在22个月内抄写了200卷手稿,从而为科西莫·德·美第奇建立了一个图书馆。在这个事例中,让人印象深刻的不是每个抄写员的速度(5个月完成一卷书似乎相当缓慢,除非每一本书都很长或者品质异常的高),而是一个人(或就是科西莫这个佛罗伦萨的无冕之王)竟会找一个书商,预订200卷手抄本并在两年内交货这一事实。我们好奇的是,实际写作究竟是怎样组织的:那些广受欢迎的著作是不是由10个或20个抄写员按照口述誊写的,还是整个产业是在“分派”基础上组织的,即每个抄写员每隔数月到书商处领取羊皮纸和要抄写的书,然后回家工作。考虑到抄写常常是一个按件计酬(按照一件5页)的业余工作,后一种方法似乎可能性更大。虽然维斯帕西亚诺的铺子雇用了一名或两名插图画家,但铺子太小,不能作为一个正式的誊写室( scriptorium )。他写给抄写员的书信表明,手稿都是在别处抄写的,抄写员常常是书记员或教士。 [54]

从15世纪中期开始,这种抄写体制不得不与机器“书写”(早期的印刷书籍有时就这样描述自己)的批量书籍生产竞争。1465年,德国教士斯文海姆和潘纳尔茨来到罗马以东几英里的苏比亚科的圣本尼迪克修道院,在那里建立了意大利的第一家印刷所。两年后,他们迁至罗马城。有人估计,他们在5年内印刷出版了12000册书,在同等时间内维斯帕西亚诺要雇1000名抄写员才能完成这个数目。显然,这种新机器是不可战胜的竞争对手。到15世纪末,意大利大约建立了150家印刷所。毫不奇怪,维斯帕西亚诺鄙视这种新方法就像一个技术精湛的车轮工鄙视一辆无须马拉的四轮汽车一样。他厌恶地放弃了书籍销售,退到他的乡间别墅去缅怀往昔的岁月。【边码76】

其他抄写员更能与时俱进。有些人自己也成了印刷商,如多梅尼科·德·拉皮和塔代奥·克里维利,他们在1477年出版了著名的博洛尼亚版的托勒密著作。早期的印刷书常常看起来很像手抄书,甚至也有花体首字母。同样的,印刷商这一新职业取代了“书商”。如同其先驱,印刷商通常也兼营书籍印刷和销售,在20世纪的今天,我们往往把这两种工作区分开来。不仅如此,他们很快便增加了第三种角色或功能,即“出版商”,即发行带有其版本说明的书并对其负责,而这些书实际上是由别人刊印的。如1497年在威尼斯刊印的插图版的奥维德《变形记》在末页声称它是佐亚雷·罗索(或称乔万尼·鲁贝奥)应卢坎托尼奥·朱恩蒂的“请求”印刷的。有时,印刷商还扮演第四个角色,即经营非书籍类商品的商人。毕竟,谁能保证这种新商品不过时呢? [55]

印刷术的发明对文学组织的影响既广泛,又具有震撼性。首先,它对那些没准备好与时俱进和开始新职业生涯的抄写员和“书商”来说都是一场灾难。其次,书籍生产的扩张促生了许多有助于供养创造性作家的新行业。随着图书馆规模日益扩大,对馆员的需求也增加了。我们的创造性精英中有好几位事实上就从事这一职业。语法学家乔万尼·托尔泰利是梵蒂冈图书馆的第一位馆员(他的客户是所谓人文主义教皇尼古拉五世)。后来,人文主义者巴托罗梅奥·普拉蒂纳接替了他的职位。诗人—学者安杰罗·波利齐亚诺是美第奇家族的图书馆馆员。威尼斯诗人—历史学家安德烈亚·纳瓦杰罗是圣马可图书馆馆员,而哲学家阿格斯提诺·斯图科是威尼斯枢机主教马里诺和多梅尼科·格里马尼的图书馆馆员。 [56]

另一种依赖印刷业的兴起的新职业是校对员,它对作家或学者来说是一种有益的兼职。 [57] 普拉蒂纳曾在罗马斯文海姆和潘纳茨的出版社做校对员,人文主义者乔尔乔·梅鲁拉也在约翰·斯佩耶和温德林·斯佩耶创建的第一个威尼斯出版所做校对。【边码77】

到16世纪,印刷商和出版商开始要求作家编辑、翻译甚至撰写书籍,这种新的文化赞助促进了16世纪中期威尼斯“高产作家”或职业作家的兴起。其中最著名的是皮埃特罗·阿雷蒂诺,他甚至出售自己的“私人”信件。在阿雷蒂诺这个太阳四周围绕着许多小行星(不用说还有许多格拉布街

的潦倒文人),如阿雷蒂诺的秘书尼科罗·弗朗科,先是朋友后来反目的安东·弗朗切斯科·多尼,此外还有朱塞佩·贝图西、卢多维科·多尔切、卢多维科·多梅尼基、吉罗拉莫·鲁斯切利和艺术家雅各布·桑索维诺之子弗朗切斯科·桑索维诺。

[58]

的潦倒文人),如阿雷蒂诺的秘书尼科罗·弗朗科,先是朋友后来反目的安东·弗朗切斯科·多尼,此外还有朱塞佩·贝图西、卢多维科·多尔切、卢多维科·多梅尼基、吉罗拉莫·鲁斯切利和艺术家雅各布·桑索维诺之子弗朗切斯科·桑索维诺。

[58]

威尼斯的焦利托出版社主要出版通俗读物而非学术书籍,这在当时是不同寻常的,该出版社似乎也是使用职业作家的先驱。贝图西和多尔切都为焦利托出版社工作,编辑、翻译、写作以及(正如那些充满敌意的批评家指出的)剽窃。

不过,甚至到文艺复兴末期,职业作家也不过是刚出现。

不过,甚至到文艺复兴末期,职业作家也不过是刚出现。

音乐的情况与文学类似,因为音乐复制是有组织的,生产却不然。教堂有唱诗班,城镇有鼓手和管乐器演奏者,宫廷则两者都有,但作曲家这一角色几乎还没获得认可。虽然有时会出现“作曲家”( compositore )这个词,但更常见的是词义更模糊的“乐师”( musico ),这个词并没有区分乐曲的创作者和表演者。 [59] 创造性精英群体中的所有49位作曲家在他们那个时代都被视为音乐理论家、歌手或器乐演奏家,正如他们中一些人的名字提醒我们的,如“小提琴手阿方索”和“管风琴手安东尼奥”等。

在不同时期和地区艺术组织的一个重要特点是流动机会(或需要)的多少。据了解,创造性精英中有25%的人常常四处旅行。有些人流动是由于他们很成功,因而收到国外的邀请,如画家雅各布·德·巴尔巴里曾在纽伦堡、瑙姆堡、维腾堡、魏玛、奥得河畔的法兰克福和马里内斯等地工作。相反,有些人似乎因为在某个地方不太成功而旅行,比如洛伦佐·洛托,他曾辗转威尼斯、特雷维索、贝加莫、罗马、安科纳和罗雷托等地。建筑师则几乎从没有安定的时候。人文主义者和作曲家的流动往往比画家和雕塑家还要频繁,这可能是因为他们的工作要求他们亲临现场,画家和雕塑家则总是能够自己待在家而派人将作品送到国外。流动型人文主义者的一个典型例子是彭波尼奥·莱托,因为工作需要,他的足迹不仅遍及萨莱尔诺、罗马和威尼斯,还有德国甚至莫斯科公国。但弗朗切斯科·菲莱尔佛轻而易举地超过了他。菲莱尔佛到过德国、匈牙利、波兰和君士坦丁堡,在意大利,帕多瓦、威尼斯、维琴察、博洛尼亚、锡耶那、米兰、帕维亚、佛罗伦萨和罗马都留下了他的身影。常常被强调的流浪学者这一主题已激起了怀疑。一位历史学家指出:“我们可能会证明每一位流浪的人文主义者,如奥里斯帕、帕诺尔米塔或年轻的瓦拉,都有一位待在家里的对应者,如安德烈亚·朱利亚诺、弗朗切斯科·巴尔巴罗和卡罗·马尔苏皮尼。” [60] 不过,就我所列创造性精英来说,天平朝流浪者一方倾斜:两者的比例为58∶43。 [61] 【边码78】

印刷商也四处漂泊,例如西门·贝维拉夸在1506—1515年间到过威尼斯、萨鲁佐、库内奥、诺维利古雷、萨沃纳和里昂。如果说人文主义者和印刷商年复一年常常在路上,那么演员、说唱艺人和卖书的小贩(不用说度假的学生)则日复一日都在旅行。这群人中可能还有一些艺术家,因为15世纪画家达里奥·达·乌迪内在一份文献中被称为“流浪画家”。

艺术组织的另一个重要特征是它们多大程度上是全职的或兼职的,业余的或职业的。已有学者指出,绘画、雕塑和音乐通常是职业性的和全职的工作,较早的和较新的研究都强调“意大利文艺复兴时期职业艺术家的兴起”的重要性。

[62]

另一方面,写作一般是业余的和兼职的工作,而建筑师除了从事建筑通常还从事其他艺术。这里所说的“科学家”依其所从事的职业通常是指教师或医生(53位科学家中有22位,其中包括乔万尼·马尔利亚尼,他们实际上更精通物理学而不是医学)。学者一般是职业教师,在精英群体的178位作家和人文主义者中,至少有45人在大学或其他学校任教,或担任家庭教师(波利齐亚诺是皮埃罗·德·美第奇的家庭教师,马泰奥·班戴洛是贡扎加家族的家庭教师)。不过,我们还是能指出一些业余学者(或至少是非学院学者),如公务员莱奥纳尔多·布鲁尼,安科纳商人齐里亚科,印刷商阿尔多·马努齐奥,政治家洛伦佐·德·美第奇,贵族乔万尼·皮科·德拉·米兰多拉和皮埃特罗·本博。这样的例外数量很多,其重要性足以让人对保罗·克瑞斯泰勒有关人文主义者就是教授人文学科的教师的定义感到些许不安。

[63]

要补充的一点是,如果说有些人文主义者,如维托里诺·达·费尔特雷和瓜里诺·达·维罗纳将教书看成一种职业,那么也有人将其视为一种被诅咒的命运。一位人文主义者在1480年写道:“直到不久前我还享有许多君主的友谊,但现在由于煞星的影响,我开办了一座学校。”

【边码79】

【边码79】

教会是作家(22位)、人文主义者(超过22位)、作曲家(20位)以及7位科学家(如威尼斯的保罗)、6位画家(其中最著名的是安杰利科修士和巴托罗梅奥修士)和1位建筑师(即维罗纳的修士乔万尼·焦孔多)兼职工作的重要来源。 [64]

作家和人文主义者的另一种常见工作是秘书,他们的修辞技巧大受欢迎。莱奥纳尔多·布鲁尼、波吉奥·布拉乔利尼和巴托罗梅奥·德拉·斯卡拉因擅长写雄辩的书信被任命为佛罗伦萨共和国秘书长;人文主义者安东尼奥·罗斯基和皮埃尔·坎迪多·德切姆布里奥为米兰的维斯孔蒂家族做类似工作;诗人贝内代托·查理泰奥和乔万尼·彭塔诺是那不勒斯的国家秘书。有些作家更像私人秘书。以其散文体小说闻名的马苏乔·萨勒尼塔诺是罗贝尔托·桑塞维里诺的秘书,诗人阿尼巴莱·卡罗曾担任法尔内塞家族多位成员的私人秘书。 [65]

有些时候,艺术家和作家也从事与艺术或文学关系不大或完全无关的行当。画家马里奥托·阿尔贝提内利开过小酒馆(就像17世纪画家莱顿的简·斯提恩),画家尼科罗·德尔·阿巴特以及人文主义者普拉蒂纳和卡尔卡尼尼当过兵。画家乔尔乔·斯基亚沃内卖盐和奶酪。威尼斯画家乔尔乔内的合作伙伴卡泰纳·维罗纳似乎曾卖过药和香料,而维罗纳的乔万尼·卡罗托有一家药铺;艺术与药物的结合可能是因为有些药品商同时也出售艺术家用的颜料。在特伦特工作的福戈利诺兄弟既是画家也是威尼斯间谍。安东尼奥·斯夸尔恰鲁皮是管风琴手和作曲家,同时兼营一间肉铺。多梅尼科·布尔基埃罗是理发师和滑稽诗人。马里亚诺·塔科拉是公证人、雕塑家和工程师。剧作家乔万尼·马里亚·切基和安东·弗朗切斯科·格拉齐尼分别是毛布商和药剂师。

这些行业提醒我们不要把文艺复兴时期的艺术家和作家的地位想得太高。【边码80】

这些行业提醒我们不要把文艺复兴时期的艺术家和作家的地位想得太高。【边码80】

与艺术家和作家的角色相关的地位是有问题的。这个问题是随着社会分工出现的更普遍的社会难题的一个具体事例,即在中世纪官方认可的“三个阶层”——祈祷的教士、战斗的骑士和耕作的农民——之外出现的其他社会角色如何在社会结构中找到其位置。 [66] 如果说艺术家的地位模棱两可,那么商人也是如此。正如意大利在对商人的社会接受方面比其他欧洲人走得远(至少在一些地区),似乎也是在意大利艺术家的社会地位最高。下文先讨论艺术家地位较高的证据,然后谈论鄙视艺术家的证据,最后尝试得出一个公允的结论。

艺术家通常声称他们享有或应该享有较高地位。文艺复兴初期的琴尼尼和晚期的达·芬奇都把画家与诗人相提并论,理由是画家与诗人都要运用“想象力”( fantasia )。支持绘画享有较高地位的另一个论据揭示了文艺复兴时期的某些观念或思维,即画家可以穿着漂亮的衣服工作。正如琴尼尼指出的:“要知道在木板上画画是一种绅士的工作,因为你可以披着天鹅绒斗篷做任何事。”达·芬奇说:“画家轻松自在地坐在作品前,穿着他喜欢的衣服,挥动蘸着漂亮颜料的轻轻的画刷……常常有乐师或美妙著作的朗读者陪伴。” [67] 阿尔贝蒂在其《论绘画》中提出了更多在这一时期反复出现的主张,比如画家要学习修辞和数学等自由学科以及如下来自古代的观点——古罗马时期艺术品卖价很高,而显赫的罗马公民会让自己的儿子学画,亚历山大大帝也仰慕画家阿佩利斯。【边码81】

艺术家以外的一些人似乎已接受了这一主张,即画家不是普通的手艺人。人文主义者瓜里诺·达·维罗纳写诗赞美雕塑家皮萨内罗。费拉拉宫廷诗人为画家科西莫·图拉献上一首拉丁文颂,阿里奥斯托在其《疯狂的奥兰多》中赞美画家提香(确切地说他把对提香的赞美插在了他1532年版的诗集中)。佛罗伦萨大主教圣安东尼指出,虽然就大多数行业而言产品的价格主要取决于时间和材料,但“画家们不无道理地声称,付给他们的酬金不仅要依据工作量,更要与他们的勤奋和更高专业技能相称”。

当曼托瓦统治者赐给朱利奥·罗马诺一处房屋,赠予证书的开头明确肯定了绘画应享有的荣誉:“在世间所有著名的艺术中,我们一向认为绘画是最光荣的(

praeclarissimus

)……我们注意到马其顿的亚历山大也有同感,因为他希望一个叫阿佩利斯的人给他画像。”

[68]

当曼托瓦统治者赐给朱利奥·罗马诺一处房屋,赠予证书的开头明确肯定了绘画应享有的荣誉:“在世间所有著名的艺术中,我们一向认为绘画是最光荣的(

praeclarissimus

)……我们注意到马其顿的亚历山大也有同感,因为他希望一个叫阿佩利斯的人给他画像。”

[68]

一些画家获得了按照当时标准来说很高的地位,特别是被赞助人封为骑士或提升为贵族。真蒂莱·达·法布里亚诺被神圣罗马帝国皇帝腓特烈三世封为伯爵,曼泰尼亚和提香也分别从教皇英诺森八世和神圣罗马帝国皇帝查理五世处获得这一殊荣。威尼斯画家卡罗·克里维利被卡普亚君主费迪南封为骑士,索多马和乔万尼·达·波尔德诺内也分别由教皇利奥十世和匈牙利国王封为骑士。对赞助人来说,赐予贵族头衔是一种廉价的付酬方式,但这对艺术家来说却是一种实实在在的荣誉。有些艺术家还担任名利双收的公职。朱利奥·罗马诺曾在曼托瓦宫廷任职,画家乔万尼·达·乌迪内和塞巴斯提亚诺·德尔·皮翁博在教廷任职(塞巴斯提亚诺的绰号“铅印”就是从他担任教廷的掌玺官来的)。也有些画家担任高级公职,如卢卡·西尼奥雷利是科尔托纳执政团的成员;佩鲁吉诺是佩鲁贾执政团的成员;雅各布·巴萨诺是巴萨诺的执政官;皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡是圣墓镇政府的委员。

一些画家据说还变得富有了。皮萨内罗通过继承财产致富,但曼泰尼亚、佩鲁吉诺、科西莫·图拉、拉斐尔、提香、威尼斯的温琴佐·卡泰纳和特雷维索的贝尔纳迪诺·泽纳莱,似乎都是凭借绘画致富的。财富给他们带来了地位,他们的要价表明绘画并不便宜。【边码82】

阿尔布雷希特·丢勒的证言非常重要。他在旅居威尼斯期间发现,艺术家的地位高于其家乡纽伦堡的同行,这给他留下深刻印象。他在写给家乡的友人人文主义者维利巴尔德·皮克海默的信中说:“我在这里是一位绅士,在家乡却是一个寄生虫。” [69] 在卡斯提利奥内的著名对话(即《论廷臣》)中,一位谈话者,即卢多维科·达·卡诺萨伯爵声言,理想的廷臣应能素描和绘画。一些16世纪的威尼斯贵族,如达涅埃罗·巴尔巴罗事实上就这样做了。 [70]

雕塑家和建筑师的地位有类似的证据。吉贝尔蒂为雕塑家和阿尔贝蒂为建筑师设定的学习方案都暗示这些职业与自由学科平等。吉贝尔蒂建议雕塑家应该学习十种他称为“自由学科”的科目:语法、几何、哲学、医学、占星学、透视法、历史、解剖学、设计和算术。阿尔贝蒂建议建筑师只为品德高尚的人工作,“因为为卑贱的人工作贬低了你的作品”。

[71]

1468年,乌尔比诺统治者费德里哥·达·蒙特菲尔特罗为鲁恰诺·劳拉纳颁发的特许状宣称建筑是“一门伟大的科学和才智的艺术”以及它“建立在七门自由学科中最重要的两门,即算术和几何的基础上”。

[72]

1540年,教皇颁布法令使雕塑家不必加入“技工性手艺人”的行会,并指出雕塑家“受到古人的高度尊重”,他们称雕塑家是“有学养和有知识的人”(

viri studiosi et scientifici

)。

[73]

有些雕塑家,如帕多瓦的安德烈亚·伊尔·里乔赢得了诗人的歌颂。有些获得了贵族头衔。匈牙利国王马蒂亚斯·科维努斯不仅册封乔万尼·达尔马塔为贵族,还赐给他一座城堡。查理五世册封莱奥内·莱奥尼和巴乔·班迪内利为圣地亚哥骑士团骑士。吉贝尔蒂用他丰厚的工作报酬购买了一处有住宅、护城河和吊桥的地产。其他致富的雕塑家和建筑师包括布鲁内莱斯基、马伊亚诺兄弟俩、贝尔纳多·罗塞利诺、佛罗伦萨的西莫内·伊尔·克罗纳卡、帕维亚的乔万尼·阿马代奥。其中最富的艺术家是提香。艺术家的宅邸是其不断上升的地位的标志,特别是曼泰尼亚和朱利奥·罗马诺(

插图3.7

)在曼托瓦的宅邸,以及拉斐尔在罗马的豪宅。

【边码83】

【边码83】

图3.7 提香:《朱利奥·罗马诺画像》

这一时期的作曲家有时会把自己与诗人作比较。约翰内斯·德·丁克托里斯,一位拥有无懈可击的资质的学院派音乐理论家,将他关于调式的论文献给演奏家奥克海姆和布斯诺瓦。这在当时实属罕见,因为传统观念认为理论是主人,实践(谱曲以及演奏)只是奴仆。在同一时期的意大利,许多作曲家已获得礼遇,虽然很难确定这种歌颂的对象是他们谱的曲子还是他们的演奏(如果当时真有这一严肃区分的话)。人文主义者瓜里诺·达·维罗纳和菲利波·贝罗亚尔多都曾写过赞美鲁特琴手皮埃罗·波诺的警句,波诺的像章也被铸造以彪炳其成就。风琴手斯夸尔恰鲁皮去世时,菲奇诺和波利齐亚诺都写了挽诗,洛伦佐·德·美第奇为他写了墓志铭并让人在佛罗伦萨主教堂里为他修了墓。洛伦佐之子,教皇利奥十世赐予鲁特琴手吉安·马利亚·朱代奥伯爵头衔,勃艮第公爵“美男子”菲利普也册封意大利歌手—作曲家马姆布里亚诺·达·奥尔托为伯爵。费拉拉为迎接雅各布·奥布雷希特到来所作的精心准备表明了埃尔科莱·德·埃斯特公爵何等重视这位客人。在埃尔科莱之女伊莎贝拉时代的曼托瓦宫廷,马尔凯托·卡拉和巴托罗梅奥·特罗姆本奇诺是一个音乐圈子里倍受尊敬的成员。在威尼斯,圣马可小教堂唱诗班的大师威拉尔特去世时非常富有。小教堂的另一位大师乔塞福·扎里诺获得威尼斯共和国政府为其铸造纪念像章的荣耀,而且去世时已经是一位主教。 [74] 【边码84】

许多人文主义者也获得了很高地位。就佛罗伦萨来说,已有学者指出,人文主义者属于该城地位排在前10%的家族,比如,莱奥纳尔多·布鲁尼、波吉奥·布拉乔利尼、卡罗·马尔苏皮尼、詹诺佐·马内蒂和马泰奥·帕尔米埃里都很富有。布鲁尼、波吉奥和马尔苏皮尼都曾担任佛罗伦萨秘书长这一高级官职,而帕尔米埃里至少曾63次担任公职,马内蒂也曾是一个出色的外交官和地方行政官。这5人中有3人出身社会上层,而布鲁尼(一个谷物商之子)和波吉奥(一个穷药剂师之子)则是凭借个人奋斗跻身上层社会。5位人文主义者都缔结了一门不错的亲事。最后,布鲁尼、马尔苏皮尼和帕尔米埃里死后都享受到国葬的殊荣。 [75]

如果说佛罗伦萨不具有典型性,那么简要考察一下出生在托斯卡纳以外并活跃在15世纪和16世纪早期的25位人文主义者或许有帮助。

这25人中至少有14人出身社会上层,只有3位出身确实卑微(瓜里诺、维托里诺和普拉蒂纳)。2人被封为贵族:菲莱尔佛被那不勒斯国王阿拉贡的阿方索封为贵族,尼佛由教皇利奥十世及皇帝查理五世封为贵族。3位是著名的大学教师:律师安德烈亚·阿尔恰托、哲学家皮埃特罗·彭波纳齐和文学批评家斯佩罗内·斯佩罗齐。威尼斯人埃尔莫拉奥·巴尔巴罗和安德烈亚·纳瓦杰罗有过辉煌的政治生涯,前者当过议员,后者做过大使。安杰罗·德切姆布里奥、安东尼奥·罗斯基、马里奥·埃奎科拉和乔万尼·彭塔诺都曾在米兰、曼托瓦和那不勒斯宫廷担任高级行政或外交职务。以世俗标准来看,他们几乎都有成功的职业生涯。【边码85】

这25人中至少有14人出身社会上层,只有3位出身确实卑微(瓜里诺、维托里诺和普拉蒂纳)。2人被封为贵族:菲莱尔佛被那不勒斯国王阿拉贡的阿方索封为贵族,尼佛由教皇利奥十世及皇帝查理五世封为贵族。3位是著名的大学教师:律师安德烈亚·阿尔恰托、哲学家皮埃特罗·彭波纳齐和文学批评家斯佩罗内·斯佩罗齐。威尼斯人埃尔莫拉奥·巴尔巴罗和安德烈亚·纳瓦杰罗有过辉煌的政治生涯,前者当过议员,后者做过大使。安杰罗·德切姆布里奥、安东尼奥·罗斯基、马里奥·埃奎科拉和乔万尼·彭塔诺都曾在米兰、曼托瓦和那不勒斯宫廷担任高级行政或外交职务。以世俗标准来看,他们几乎都有成功的职业生涯。【边码85】

然后,这种场景还有另一面。并非人人都尊敬艺术家和作家。精英中的一些人尽管成就得到后世认可,但在自己的时代却生活得很艰辛。在这一时期有三种对艺术家的社会偏见依然盛行。艺术家被认为是卑贱的,因为他们的工作需要体力劳动和零售买卖;也因为他们缺乏文化知识。

按照一种在文艺复兴时期依然盛行的12世纪的分类体系,绘画、雕塑和建筑不是“自由”学科而是“技工”艺术。它们还肮脏;一个贵族不会愿意用颜料弄脏双手。阿尔贝蒂用来为艺术家辩护的古代主张事实上是把双刃剑——亚里士多德曾将手艺人排除在公民之外,因为他们的工作是机械性的,而普鲁塔克也在其《伯里克利传》中声称没有一个正派家庭出身的人想做菲迪亚斯那样的雕塑家。

针对这类偏见,达·芬奇做了著名的有力反击:“你们竟然将绘画列为技工学科!……如果你们因为画家要用双手的体力工作来表现想象的东西就说绘画是机械的,那你们作家不也是用笔和体力活动将头脑中萌发的思想写下来吗?”他还可以加上用手击剑的例子。然而甚至莱奥纳尔多也对雕塑家持有偏见:“雕塑家通过……一种机械劳动创作作品,这种工作常常汗流浃背,汗水混合尘土变成泥污,因此他的脸变得苍白,看起来就像一个面包师。”

[76]

针对这类偏见,达·芬奇做了著名的有力反击:“你们竟然将绘画列为技工学科!……如果你们因为画家要用双手的体力工作来表现想象的东西就说绘画是机械的,那你们作家不也是用笔和体力活动将头脑中萌发的思想写下来吗?”他还可以加上用手击剑的例子。然而甚至莱奥纳尔多也对雕塑家持有偏见:“雕塑家通过……一种机械劳动创作作品,这种工作常常汗流浃背,汗水混合尘土变成泥污,因此他的脸变得苍白,看起来就像一个面包师。”

[76]

对艺术家的第二种普遍偏见是说他们靠零售买卖为生,因而他们的地位应与鞋匠和杂货商一样卑微。贵族则耻于收取工作报酬。伦巴底贵族和人文主义者乔万尼·波尔特拉菲奥也绘画,通常是小画,可能是因为他想将画作为礼物赠送给朋友。他的墓志铭强调他只是一个业余画家。达·芬奇也用这一指控反击人文主义者:“如果因为绘画是为了赚钱就说它是机械的……这种错误有谁比你们自己陷得更深?假如去学校教书,你们难道不是去那些酬金最高的学校吗?” [77] 在现实生活中,那些从君主那里领薪水的艺术家(往往是最优秀者)常常被与开店铺的艺术家区分开。米开朗基罗就强烈坚持这一区分:“我从来不是那种开店铺赚钱的画家或雕塑家。出于对父兄们的尊敬,我总是克制自己不这么做。” [78] 类似地,瓦萨里也在佩里诺·德尔·瓦加的传记中鄙薄地谈到一位次要画家是“那种开铺子并在大庭广众之下承接各种体力活的人”。那时瓦萨里已经为美第奇家族工作了数年。【边码86】

对视觉艺术的第三种偏见是认为艺术家“无知”;换言之,认为他们缺乏某种比他们已获得的(而他们的批评家没有)训练更受尊重的训练(如神学和古典文化)。当枢机主教索德里尼试图为米开朗基罗逃离罗马一事开脱( 参见边码第114页 )时,他对教皇说这位艺术家“由于无知而犯错。无论在他们的艺术中还是其他方面,画家们都是这样”。让人高兴的是,据记载教皇尤利乌斯二世并无这种偏见。他严厉地对索德里尼说:“无知的是你,不是他!” [79]

虽然前面谈到的一些艺术家凭借其艺术致富,但许多人依然穷困潦倒。其贫困可能既是艺术的偏见的原因,也是其结果。1488年,锡耶那画家本维努托·迪·乔万尼声称:“我们这个行业收益微薄且有限,因为出产不多,赚得更少。”

[80]

瓦萨里表达了类似观点:“如今,艺术家拼命工作是为了吃饱肚子而不是赢得名望,这摧毁和埋没了他们的天才并使其湮没无闻。”我们可以将瓦萨里的评论看作某种请求而不予理会,这跟他在其他地方说的不一致(况且他自己很富有)。而本维努托的话来自他的财产税申报记录,他知道这是要被核查的。维罗基奥也是如此,他在1457年的财产税申报单上声称,他赚的钱不足以维持作坊运营。

波提切利和内罗乔·德·兰迪则负债累累。洛伦佐·洛托曾沦落到用有奖销售的方式出售30幅画,结果只卖出了7幅。【边码87】

波提切利和内罗乔·德·兰迪则负债累累。洛伦佐·洛托曾沦落到用有奖销售的方式出售30幅画,结果只卖出了7幅。【边码87】

同样,人文主义者也并不总是能致富,也并不总是受尊敬。据说希腊学者雅诺斯·阿吉罗普罗斯曾一度穷到被迫卖掉他的书。巴托罗梅奥·法齐奥的一生也起起伏伏,他曾在威尼斯和热那亚教书,在卢卡当过公证人,最后谋得为阿拉贡的阿方索担任秘书这个稳定且薪金不菲的工作。巴托罗梅奥·普拉蒂纳在成为梵蒂冈图书馆馆员前也从事过许多工作——从军,担任家庭教师、校对员、秘书。安杰罗·德切姆布里奥和彭波尼奥·莱托曾分别在米兰和威尼斯的学校当教师(schoolmaster),弗朗切斯科·菲莱尔佛也曾在几个不同城镇做过同样的工作。雅各布·阿孔乔做过公证人和米兰统治者的秘书,他还去英国碰过运气。

这些都是知名的人文主义学者。要评估整个人文主义者群体的地位,还需要把那些不太重要的人考虑进来。理想地说,如果证据允许,应对所有人文学科学者的职业生涯进行一项研究。在这样的研究出版前,我们只能对人文主义者的地位作些猜测。根据我的猜测,在少数明星人物和大多数不太成功的人之间必定有一个很大的鸿沟,甚至一个小城镇的教师或穷困潦倒的印刷所校对员都比一个成功但“无知”的艺术家地位高。音乐家似乎处于类似的地位,阿尔贝蒂就曾哀叹音乐家的卑微地位。每一个获得慷慨如利奥十世这样的赞助人的奖赏的鲁特琴手,必定对应着很多穷困潦倒的同行,因为意大利的宫廷不多,在宫廷以外体面的职位更少。

总之,走捷径并用“一方面……另一方面……”下总结是很诱人的。不过,我们还是可以更准确地指出几点。与职业训练一样,创造性精英的地位也形成了两种文化,其中,文学、人文主义和科学比视觉艺术和音乐更受尊敬。虽然如此,选择以人文学科为业也要冒很大风险。接受人文学学科训练的人很多,被选中的却寥寥无几。其次,文艺复兴时期的艺术家是社会学家所说的“地位失调”的例子。有些人获得了较高的地位,有些人没有。依照某些标准艺术家应受礼遇,按照另一些标准他们只是手艺人。

事实上,艺术家既得到某些贵族和权势人物的尊敬,也遭到另一些人的鄙视。由此自然导致的艺术家地位的不稳定或许可以很好地解释为什么一些人敏感易怒,如米开朗基罗和切利尼。第三,艺术家和作家的社会地位可能在意大利高于欧洲其他地方,在佛罗伦萨高于意大利其他地区,在16世纪高于15世纪。他们可能被刻画为忧郁的天才( 插图3.8 )。 [81] 到16世纪中期,艺术家具有某些人文学知识已不再是什么新鲜事,两种文化之间的区隔正被打破。 [82] 类似现代意义的“艺术家”一词的出现如果不是证实至少也标志着画家和雕塑家的社会流动。【边码88】

图3.8 老帕尔马:《一位诗人的肖像》

如果艺术家不是普通手艺人,那他是什么?如果他乐意,他可以模仿贵族的生活方式,这种模式适合那些拥有财富、自信和能像卡斯提利奥内《论廷臣》中的人物那样举止文雅的人。在瓦萨里的《意大利艺苑名人传》中,许多艺术家,主要是16世纪艺术家,就是用这些术语被描绘的。一个明显的例子是拉斐尔,他事实上是卡斯提利奥内的朋友。其他被描绘成绅士的艺术家还有:乔尔乔内、提香、瓦萨里的亲戚西尼奥雷利、菲利皮诺·利皮(被形容为“随和、彬彬有礼和一位绅士”)、雕塑家吉安·克里斯托弗罗·罗马诺(此人在《论廷臣》中出现)等,当然还有瓦萨里自己。尽管如此,选择这一角色的艺术家仍要面对刚刚提到的对体力劳动的社会偏见。在这一时期,那些不再满足于普通工匠,但又缺乏被视为绅士的必要教育和仪态者发展出了第三种模式(很难说这在多大程度上是有意识的):即怪人或社会异流。

在这一点上有必要做些区分。瓦萨里等人记载了许多有关这一时期艺术家的极富戏剧性的故事:在打斗中杀人或伤人(切利尼、莱奥内·莱奥尼和威尼斯“捣蛋鬼”弗朗切斯科),或者自杀(罗索和托里加尼)。有些人被当代人形容为“鸡奸者”(达·芬奇和索多马)。这些故事的重要性很难估量。证据不足以确定这些艺术家是不是真的像描述的那样,即便他们果真如此,我们也不能仅从几个例子就得出结论说艺术家比其他社会群体更可能杀人、自杀或是同性恋。 [83] 【边码89】

与艺术家联系在一起的一种更重要的怪癖,当时的人留下了更丰富的记载:不规律的工作习惯。马泰奥·班戴洛的一个故事(他有知道这件事的有利条件)生动描绘了莱奥纳尔多·达·芬奇的工作习惯,这个故事强调了莱奥纳尔多的“反复无常”( capriccio,ghiribizzo )。 [84] 瓦萨里对莱奥纳尔多有类似评论,他讲了一个故事,其中这位艺术家向米兰公爵论证了他长期停工的合理性:“有时,天才干活最少的时候取得的成就最大,因为他们在思考创意( invenzioni )。”这里的核心概念“天才”( genio )是一个比较新颖的概念,它将艺术家的怪癖从缺点变成了优点。 [85] 赞助人不得不学会容忍它。有一次,曼托瓦侯爵在向米兰公爵夫人解释曼泰尼亚为何没有按时完成一件作品时无可奈何地说:“这些画家通常都有点异想天开( hanno del fantasticho )。” [86]

有些赞助人没有这么宽容。瓦萨里评价画家雅各布·彭托尔莫说:“最让其他人恼怒的是,他只在自己高兴的时候为自己喜欢的人按照自己的想象工作。”作曲家或他们的赞助人提出了类似难题。有一次,费拉拉公爵想请一个乐师,他派一位代理去拜见和聆听海因里希·伊萨克和乔斯昆·德·普雷斯的演奏。代理人汇报说:“乔斯昆谱的曲子确实更好,但他总是在自己愿意而不是被要求的时候作曲。”结果伊萨克得到了这份工作( 参见边码第120页 )。 [87]

有些艺术家的怪癖则表现为工作过多而不是过少,并忽视一切而专注于艺术。瓦萨里讲了很多这样的故事。比如马萨乔“心不在焉”(

persona astratissma

):“由于他将全部思想和意志集中于艺术……在任何情况下他都不会关心或关注这个世上的任何事,甚至也不关心自己的穿着,而且他借给别人的钱也总是忘记收回。”再有,保罗·乌切罗对“甜美的”透视法极其痴迷,竟然“数周甚至数月闭门不出,几乎就像一个隐士,不知道外面世界发生的事,也不出门”。

瓦萨里还生动描绘了皮埃罗·迪·科西莫的“怪异”:他心不在焉,喜欢独处,从不让人打扫他的房间,他受不了小孩啼哭声、咳嗽、钟鸣甚至是修士们唱诗(他试图避免外界干扰的做法真有那么“怪”吗?)。【边码90】

瓦萨里还生动描绘了皮埃罗·迪·科西莫的“怪异”:他心不在焉,喜欢独处,从不让人打扫他的房间,他受不了小孩啼哭声、咳嗽、钟鸣甚至是修士们唱诗(他试图避免外界干扰的做法真有那么“怪”吗?)。【边码90】

生活在15世纪早期佛罗伦萨的马萨乔被刻画为蔑视金钱,这一特点需要强调说明。一个更有意识地蔑视财富的例子是多纳泰罗,关于他,“据那些认识他的人讲,他把所有钱都装在一个篮子里,挂在作坊的天花板上,这样,任何人在任何需要的时候都可以取用”。 [88] 这看起来很像是有意摒弃佛罗伦萨社会的重要价值观。瓦萨里在另一个故事中解释了多纳泰罗拒绝接受这些价值观的缘由,这个故事是关于多纳泰罗为一个热那亚商人制作的一件半身像,商人声称作品要价过高,因为它是按照每天半个多弗罗林来算的。

多纳泰罗认为这句话极大侮辱了他。他勃然大怒,告诉那个商人说他就是那种能在几秒钟内毁掉一年辛勤工作成果的人;说完,他突然把半身像扔到大街上,摔成碎片,并补充说,这个商人已经表明他更适合为豆子讨价还价而不是青铜雕塑。

无论这个看法是多纳泰罗的还是瓦萨里的,其道德意义很清楚:艺术品不是普通商品,艺术家也不是按日计酬的手艺人。这让人想起那位首席检察官对惠斯勒的《夜》( Nocturne )所说的话,以及艺术家的回答:“200基尼就是你为两天劳动要求的报酬?”“不,这是我一生知识的要价。”直到1878年艺术家仍要强调这一点。但在文艺复兴时期的意大利,这是个活生生的现实问题。正如前文( 边码第81页 )所示,佛罗伦萨大主教认识到,艺术家声称将他们与普通工匠区别开不无道理。在米开朗基罗的圈子,一个叫弗朗西斯科·德·霍兰达的葡萄牙人更雄辩有力地指出:“不能以花在艺术品上的无用的体力劳动量来评判它,而应以艺术家表现在其中的知识和技能的价值为标准。” [89] 【边码91】

图3.9 朱利奥·罗马诺:《泰宫》

彭托尔莫的行为背后可能也暗含着同一个观念,即艺术家不是普通手艺人(也是根据瓦萨里记载)。他拒绝了一个不错的订单,然后又以一个“可怜的价格”做了一个东西。他向顾客表明他是个自由人。艺术家的怪癖传达了一个社会信息。【边码93】

[1] 关于这个群体的构成,参见索引中带*的人名。出自塞姆—贝克尔(Thieme-Becker)的《传记字典》( Allgemeines Lexicon )的艺术家以及出自科森扎(Cosenza)的《传记和文献字典》( Biographical and Bibliographical Dictionary )的人文主义者或出自格罗夫(Groves)的《新音乐字典》( New Dictionary of Music )的音乐家我们将不再多谈。对瓦萨里的《名人传》我们也不再赘言,因为他写的传记很短且有很多版本。

[2] Nochlin,“Why Have Been No Great Women Artist?”;Greer, Obstacle Race ;Parker and Pollock, Old Mistress .

[3] Niccoli, Rinascimento al femminile ;Jacobs, Defining the Renaissance Virtuosa .

[4] Cox, Women ' s Writing in Italy ,引言,p.xiii。

[5] Pesenti,“Alessandra Scala”;King,“Thwarted ambitions”;Jardine,“Isotta Nogarola”和“Myth of the learned lady”;Cox, Women ' s Writing in Italy ,pp.2–17。

[6] Lowe, Nuns ' Chronicles .

[7] Hall, Rome .

[8] Bridgman, Viemusicale ,ch.7.

[9] Tagliaferro and Aikema, Le bottage di Tiziano .

[10] Galton, Hereditary Genius .

[11] Gaye, Carteggio inedito d'artisti ,vol.2,第43页起。

[12] Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti ,p.24.

[13] 关于康帕诺,参见D'Amico, Renaissance Humanism in Papal Rome ,pp.14–15。

[14] 讲这个故事的是吉贝尔蒂,参见Ghiberti, Commentari ,p.32。瓦萨里后来重述了这个故事。

[15] Frey, Il libro Antonio Bill ,pp.21–22.

[16] Kris and Kurz, Legand,Myth and Magic ,ch.2.参考Barolsky, Why Mona Lisa Smiles 。

[17] Puppi, Andrea Palladio ,ch.1.

[18] 关于作坊训练,参见Thomas, Painter ' s Practice ;Welch, Art and Society ,pp.79–102;Ames-Lewis, Drawing in Early Renaissance Italy ,pp.35–46。可比较阅读Ames-Lewis, Intellectual Life 。

[19] Cennini, Il libro dell ' arte ,p.65.参见Cole, Renaissance Artist at Work ,ch.2;关于佛罗伦萨的情况,参见Wackernagel, World of Florentine Renaissance Artist ,ch.12和A.Thomas, Painter ' s Practice ;关于威尼斯的情况参见Tietze,“Master and Workshop”。

[20] Gasparino Barzizza,转引自Baxandall,“Guarino,Pisanello and Manuel Chrysoloras”,p.183。关于素描,参见Ames-Lewis,Drawing in Early Renaissance Italy,ch.4;Ames-Lewis and wright, Drawing in the Italian Renaissance Workshop 。

[21] Prager and Scaglia, Brunelleschi ,第65页起。

[22] Kagan,“Universities in Italy”;Black,“Italian Renaissance education”;Grendler, Schooling in Renaissance Italy 和 Universities of the Italian Renaissance ;Belloni and Drusi, Umanesimo ed educazione 。

[23] 自本书问世以来,有关意大利及其他地区大学的历史的研究出现某种繁荣,这归功于如下学者的研究:Verde, Studio fiorentino ;Schmitt,“Philosophy and Science”;Denley,“Recent studies on Italian universities”和“Social function of Italian Renaissance universities”;Kagan,“Universities in Italy”以及Grendler, Universities of the Italian Renaissance 。本书关于帕多瓦大学的内容,参见Giard,“Histoire de l'université”。

[24] Rashdall, Universities of Europe ,vol.2,p.54.

[25] Kearney, Scholars and Gentleman ;Kristeller, Renaissance Thought ,ch.1;Denley,“Social function of Italian Renaissance universities”;Grendler, Universities of the Italian Renaissance ,pp.199–248.

[26] Martines, The Social World of the Florentine Humanists,1390–1460 ,p.117.

[27] Bridgman, Vie musicale ,ch.4.

[28] Ghiberti, Commentari ,p.2.

[29] Alberti, On Painting and Sculputre ,bk 3,第94页起。

[30] Filarete, Treatise on Architecture ,bk 15,p.198.

[31] Gauricus, De sculpture ,p.52.

[32] 佩夫斯纳(Pevsner)在其《艺术学院》( Academies of Art )第1章中提出了这一传统观点。瓦萨里对贝托尔多的学院的著名叙述业已受到沙斯特尔的质疑,参见Chastel, Art et humanism à Florence au temps de Laurent le Magnifique ,p.19。参见Alam,“Lorenzo de Medici's sculpture garden”。

[33] Frey, Il libro de Antonio Billi ,p.31.

[34] Cèndali, Giuliano and Benedetto da Maiano ,p.182;Bec, Marchands écrivains .参见Bec, Livres des florentins 。

[35] Coor, Neroccio de ' Landi ,p.107.

[36] Fumagalli, Leonardo ;Reti,“Two unpublished manuscripts”,p.81.

[37] Petrucci, La scrittura .

[38] Rossi, Dalle bottaghe alle accademie ;Dempsey,“Some observations”;Bolland,“From the workshop to academy”.

[39] Boase, Giorgio Vasari ;Rubin, Giorgio Vasari ,pp.72–73.

[40] Palmieri, La vita civile ,bk 1,p.43.

[41] Poliziano, Panepistemon ;Summers, Michelangelo ,ch.17.

[42] Cole, Renaissance Artist at work ;Thomas, Painter ' s Practice 和“Workshop as the Space”;Welch, Art and Society in Renaissance Italy ,pp.79–101;Comanducci,“Il concetto di ‘artista’”和“Organizazione produttiva”;Tagliaferro and Aikema, Le bottaghe di Tiziano 。

[43] Chambers, Patrons and Artist ,第7、11、15条目。

[44] 关于威尼斯家庭作坊的延续,参见Rosand, Painting in Cinquecento Venice ,p.7;Tagliaferro and Aikema, Le bottaghe di Tiziano ,pp.152–191。

[45] Tietze,“Master and workshop”;参见Fraenkel, Signature,genèse d ' un signe ;Matthew,“Painter's presence”。

[46] Schulz, Bernardo Rosellino ' s sculpture ,p.11;Caplow,“Sculptors's partnerships”;Sheard and Paoletti, Collaboration in Italian Renaissance Art .关于采石场,参见Klapisch-Zuber, Maîtres du marbre ;Chambers, Patrons and Painters ,第2条目。

[47] Manetti, Vita di Brunelleschi ,p.77.

[48] Ricci, Tempio malatestiano ,第588页起;Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism ,p.29;Chambers, Patrons and Artists ,pp.181–183。

[49] Lane, Venetian Ships and Shipbuilders ;Concina, Arsenale della Repubblica di Venezia ,p.108.

[50] MacKenney,“Arti e stato a Venezia”,“Guilds and guildsmen”和 Tradesmen and Traders ;Motta,“Università dei pittori”。

[51] Gaye, Carteggio inedito d'artisti ,vol.2,第43页起。

[52] Dürer, Schriftlicher Nachlass ,vol.1,第41页起。

[53] Lord, Singers of Tales ;Bronzini,“Tradizione di stile aedico”;Burke,“Learned culture and popular culture”和“Oral culture and print culture”。

[54] Vespasianoda Bisticci, Vite di uomini illustri ,特别是其中的《科西莫·德·美第奇传》;de la Mare, Vespasiano da Bisticci ;Martini, Bottage di un cartolaio fiorentino ;Petrucci,“Libro manoscritto”;Richardson: Manuscript Culture 。

[55] Lowry, World of Aldus Manutius ,特别是第1章;Zeidberg and Superbi, Aldus Manutius and Renaissance Culture ;Tenenti,“‘Luc' Antonio Giunti”。

[56] Branca, Poliziano e l ' umanesimo della parola ;Petrucci,“Biblioteche antiche”.

[57] Trovato, Con ogni diligenza ;Grafton, Culture of Correction .

[58] Bareggi, Mestiere di scrivere ;Larivaille, Pietro Aretino ;Grendler, Critics of the Italian World 和“Francesco Sansovino”。

[59] Bridgman, Vie musicale ,ch.2.

[60] Martines, The Social World of the Florentine Humanists,1390–1460 .

[61] 在这个精英群体的103位人文主义者中,有14位属于极端稳定型,29位比较稳定,12位比较流动,46位流动性极高,还有2位不详。关于那些暂时寓居威尼斯的外国人文主义者,参见King, Venetian Humanismin an Age of Patrician Dominance ,p.220。

[62] Wittkower,“Individualism in art and artist”;Wittkowerand Wittkower, Born under Saturn ;Kempers, Painting,Power and Patronage .

[63] Kristeller, Renaissance Thought ,第1章,这个定义是对一些有关人文主义者的极其含糊的定义的一个礼貌回应。

[64] Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana .

[65] 关于在威尼斯从事秘书工作的人文主义者,参见King, Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance ,p.294。

[66] Duby, Three Orders ;Niccoli, Sacerdoti .

[67] Cennini, Il libro dell ' arte ,vol.2;Leonardo da Vinci, Literary Works ,p.91.

[68] Hartt, Giulio Romano ,第69条文献。

[69] 丢勒致皮克海默的信,1506年10月13日,参见Dürer, Schriftlicher Nachlass ,vol.1,第44页起。

[70] Castiglione, Cortegiano ,bk 1,ch.49;关于巴尔巴罗,参见Dolce, Aretino ,第106页起。

[71] Ghiberti, Commentari ,p.2.

[72] Chambers, Patrons and Artists ,第104条目。

[73] Steinmann, Sixtinische Kapelle ,vol.2,p.754.

[74] Anthon,“Social status of Italian musicians”;Bridgman, Vie musicale ,ch.2;Lowinsky,“Music of the Renaissance as viewed by Renaissance musicians”.

[75] Martines, The Social World of the Florentine Humanists,1390–1460 ,书中研究了1390—1460年的45位人文主义者。

[76] Leonardo da Vinci, Literary Works ,p.91.

[77] Leonardo da Vinci, Literary Works ,p.91.

[78] Michelangelo, Carteggio .

[79] Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti ,p.65.

[80] Coor, Neroccio de ' Landi ,p.10.

[81] Zilsel, Entstechung des Geniebegriffes .

[82] Rossi, Dalle botteghe alle accademie ;Dempsey,“Some observations”.

[83] Wittkower and Wittkower, Born under Saturn ;Zanrè, Cultural Non-Conformity in Early Modern Florence .

[84] Bandello, Novelle ,第58个故事和献词。

[85] Zilsel, Entstechung des Geniebegriffes ;Klibansky et al., Saturn and Melancholy .

[86] Chambers, Patrons and Artists ,第61条目。

[87] Straeten, Musique aux Pays-Bas ,p.87.

[88] 瓦萨里对这个故事的记载最出名,但我引用的是高里科(Gauricus)的《论雕塑》( De sculpture ,第53页),他的记载距离多纳泰罗的时代比瓦萨里近了约50年。

[89] De Hollanda, Da pintura antigua ,第3场对话,第59页。