为何如此多创造性个体在文艺复兴时期集中涌现——就像古希腊和古罗马时期一样——自文艺复兴时期开始,这个问题就吸引了史学家的关注。人文主义者莱奥纳尔多·布鲁尼相信问题的关键在于政治。与塔西佗一样,布鲁尼也认为罗马共和国的灭亡意味着罗马文化的衰落。“正如塔西佗所说,当罗马共和国屈从于一人的独裁统治后,那些杰出的头脑便消失了。”反过来,布鲁尼认为(或至少暗示),佛罗伦萨人的文学成就源于其政治自由。 [1] 100年后马基雅维利评论说,一个社会文化的繁荣晚于军事;先出现军事将领,然后才是哲学家。 [2]

不过,最先对这个问题进行详细分析的是乔尔乔·瓦萨里。瓦萨里无疑是研究意大利文艺复兴艺术史最不可或缺的资料。他既是一位作家,也是一位艺术家(不过他生活在文艺复兴晚期,他与马萨乔的距离就像我们和“前拉斐尔派”一样远,因而他掌握的都是二手或三手信息)。我们把瓦萨里当作原材料,就像文艺复兴时期的建筑师将古罗马遗迹当作采石场那样。但我们要记住,瓦萨里本人也是一位与佛罗伦萨学者唐·温琴佐·波尔吉尼合作的严肃历史学家。

虽说瓦萨里最关注的是个人成就,但他也在他的画家、雕塑家和建筑师的传记中为我们所说的社会因素留出一席之地。布鲁内莱斯基、多纳泰罗和马萨乔级别的天才的集中涌现给瓦萨里留下了深刻印象,他评论说:“当大自然在某个行业创造了一个真正出类拔萃的人,她照例不只会创造他一个,而是常常同时在不远处创造另一个人与他竞争。”

[3]

【边码33】

虽说瓦萨里最关注的是个人成就,但他也在他的画家、雕塑家和建筑师的传记中为我们所说的社会因素留出一席之地。布鲁内莱斯基、多纳泰罗和马萨乔级别的天才的集中涌现给瓦萨里留下了深刻印象,他评论说:“当大自然在某个行业创造了一个真正出类拔萃的人,她照例不只会创造他一个,而是常常同时在不远处创造另一个人与他竞争。”

[3]

【边码33】

瓦萨里也在《佩鲁吉诺传》中解释了佛罗伦萨对三门艺术(即绘画、雕塑和建筑)作出突出贡献的原因,他借佩鲁吉诺的老师之口指出,佛罗伦萨拥有其他地方通常缺乏的刺激艺术发展的三个因素:

首先是很多人都极为挑剔(因为这里的空气利于自由思考),而且人们不满足于平庸之作……其次,为生存就必须勤奋工作,这意味着要常常运用智慧和判断力……因为佛罗伦萨城周围没有大面积的或肥沃的乡下土地,所以人们不可能像其他地方的人那样轻松过活。第三……就是那种空气在各行各业的人们中所引发的对名望和荣誉的渴求。

现代读者可能很难严肃对待将空气强调为终极原因的做法,但这不应阻碍他们看到这样一个事实,即瓦萨里已经依据挑战和回应以及对成就的渴望提出了一种我们可称为经济的、社会的和心理学的解释。

不过,只有到18世纪,当时人所说的“风俗史”(与我们所称的文化史和社会史大致吻合)才成为系统研究的对象。比如,伏尔泰试图将历史学家的注意力从战争引向艺术。他在《风俗论》中用类似瓦萨里的措辞指出,16世纪是这样一个时代,彼时“大自然几乎在所有领域都创造出了卓越人物,尤其是在意大利”。 [4]

启蒙作家们本质上对这一现象提出了两种解释:自由和富庶。沙夫茨伯里勋爵用“市民自由,威尼斯、热那亚和佛罗伦萨这样的自由城市国家”来解释“绘画的复兴”。 [5] 假如爱德华·吉本撰写他曾计划的佛罗伦萨史,其主题很可能是自由与艺术的关系,就像他著名的《罗马帝国衰亡史》那样。不管怎样,没过几年,吉本没有写的书,或类似的书,由利物浦银行家威廉·罗斯科完成了。 [6] 罗斯科的《洛伦佐·德·美第奇传》( Life of Lorenzo de ' Medici ,1795)开头写道:

在近代史上,佛罗伦萨因其频繁和暴烈的内部冲突及其居民对一切科学知识和所有艺术品的热爱而一直倍受瞩目。不管这些特点看起来可能多么不和谐,它们并非难以调和……我们发现对自由的捍卫总是扩展并磨砺了思想。【边码34】

瑞士史学家西斯蒙第在其《意大利诸共和国史》中进一步阐发了这一自由的主题。

启蒙时代的一个普遍观点是自由促进了商业,而商业又促进了文化。正如音乐史家查尔斯·伯尼所言:“艺术即便不是成功商业的产物,似乎也总是伴随后者出现;我们发现它们通常都沿着同样的路线传播……也就是说,经过考察我们会发现它们像商业一样首先兴起于意大利,然后是汉萨同盟诸城市,接着是尼德兰地区。”

[7]

苏格兰社会理论家也赞同这一点。亚当·弗格森指出:“美术的进步通常构成了富裕国家历史的一部分”;格拉斯哥的约翰·米勒认为,佛罗伦萨在“制造业”以及艺术领域都起了领导作用;亚当·斯密打算写一本书讨论艺术、科学和整个社会的关系,如同其《国富论》,其中意大利城市国家很可能占有突出地位。

这些苏格兰社会理论家梦想一种牛顿式的社会科学,我们可恰当地将其描绘为一种“机械的”文化发展模式。大约同时,另一种不同的有机的文化发展模式也在德国诞生。J.J.温克尔曼迈出了重要一步,他以其《古代艺术史》取代了艺术家传记。他在书中讨论了艺术与气候和政治制度等的关系,以便人们“系统地理解”艺术史。 [8] J.G.赫尔德则对文学史的发展作出了重大贡献,他将文学视为特定地区环境的自然产物。苏格兰理论家依据商业影响讨论文化变迁,而赫尔德则将艺术与社会看作同一整体的不同组成部分:“正如人们生活和思考,他们也建造和居住。”就意大利来说,他强调商业的、工业的和竞争的“精神”。 [9] 在哲学家G.W.F.黑格尔的《历史哲学》中我们能看到类似的对特定文化有机统一性的强调。黑格尔把艺术(如同政治、法律和宗教)描绘为精神,即“时代精神”的多种“客观表现”。黑格尔在讨论文艺复兴时指出,艺术的繁荣、学术的复兴和美洲的发现是精神扩张的三个相互关联的例子。 [10] 【边码35】

卡尔·马克思也对文艺复兴在世界历史上的地位感兴趣。他摒弃了黑格尔对意识的强调(“存在不是决定于意识,而是决定了意识”),而是回到18世纪学者对艺术与经济的关系的关注。不过,与弗格森甚至亚当·斯密相比,他对“物质生产”和他所说的“文化生产”的确切关系更感兴趣。马克思和恩格斯指出,文化“上层建筑”是由经济“基础”决定的,就意大利文艺复兴而言,“像拉斐尔那样的人能否成功地发展其天赋完全取决于需求,而需求又取决于劳动分工及其导致的人类文化的发展状态”。 [11] 俄国马克思主义者普列汉诺夫提出了一个关于“供给”而非“需求”以及个人在文艺复兴历史上的作用的补充观点。他写道:“如果……拉斐尔、米开朗基罗和莱奥纳尔多·达·芬奇早夭,意大利艺术将不那么完美,但艺术在文艺复兴时期的总体发展趋势不会改变。拉斐尔、莱奥纳尔多·达·芬奇和米开朗基罗并未创造这一趋势;他们仅仅是这一趋势的最佳代表。” [12]

有一点现在应该是很清楚了:雅各布·布克哈特的名著《意大利文艺复兴时期的文化》(1860年首版,至今仍影响深远)属于一个将文化与社会联系在一起的悠久传统。与温克尔曼一样,布克哈特对意大利的发现也是他人生中的一个重要经历。布克哈特1818年出生在巴塞尔一个热爱艺术的贵族家庭,在他出生时,巴塞尔还是一个像佛罗伦萨一样的准城市国家。在18世纪中期,一个美第奇家族敌对家族的成员曾表达这样的希望:“上帝会把我们从这些美第奇人手里解救出来!” [13] 布克哈特本人就是他描绘的那种“通才”(universal man):他能画画、弹钢琴、谱曲和写诗。

对布克哈特来说,文艺复兴时期的意大利就像他青年时代世界的一个理想版本,也是一个逃离他憎恶的现代集权化工业社会的避难所。本身就是一个“优秀个体”(good private individual)的他也把文艺复兴看成一个个人主义的时代。 [14] 从这个意义上说,他对文艺复兴的解释促进了19世纪所谓“文艺复兴神话”的诞生。 [15] 布克哈特的“尝试”(essay,他自己的说法)也在很多方面归功于他的前辈。他与伏尔泰和西斯蒙第一样强调意大利北部城市的财富和自由对文艺复兴文化的重要性。虽然布克哈特声称不提出任何历史哲学,更喜欢通过一个文化的特定时刻研究他所说的“横断面”(cross-sections),但他的方法仍在某些方面借鉴了赫尔德、黑格尔以及可能还有叔本华。他与这些哲学家一样关注内部与外部、主观与客观、有意识与无意识等两极对立。他对文艺复兴时期意大利的研究与黑格尔关于古希腊的探讨一样强调个人主义的发展以及把国家当作一件“艺术品”的意识。像赫尔德和黑格尔一样,布克哈特也相信至少有些时期应被看成整体,他在《世界史反思》中就根据三种“力量”,即国家、文化和宗教的交互影响分析了许多社会。 [16] 如此,他清楚地阐明了他在《意大利文艺复兴时期的文化》中的方法。【边码36】

哪怕不是马克思主义者你也会为布克哈特的两项研究都缺失第四个“力量”而感到惊讶,即经济。布氏本人也承认这一点。《意大利文艺复兴时期的文化》出版14年后,他在给一位年轻朋友的信中坦言:“您关于意大利早期经济发展是文艺复兴的基础(

Grundlage

)的观点是极重要和富有成果的,那是我的研究一直欠缺的。”

布克哈特的研究也没有关于文艺复兴艺术的认真讨论,他也承认这一点。他一直在搜集有关绘画的价格和赞助的资料,这些及其他论文在他去世后被发现,上面指明不得出版。他的遗嘱执行人出版了他较晚完成的三篇关于艺术收藏家、祭坛画和肖像画的论文。尽管这些论文也很吸引人,但未能填补这个缺口。 [17] 他讨论文艺复兴时期意大利建筑的著作虽然偶尔也谈到建筑的功能,但也未能填补这一空缺。他可能是有意留下了这个缺口。虽然布克哈特对三种“力量”的关系感兴趣,认为每一种力量都塑造并进而被其他两种力量塑造,但他也相信“艺术与整个文化的联系只能被理解为松散的和不重要的。艺术有自己的生命和历史”。【边码37】

最后这句话是布克哈特在和他的学生海因里希·沃尔夫林的谈话中说的,后者某种意义上说是布克哈特思想的继承者。沃尔夫林常常被形容成一种自主的艺术史的支持者(甚或是一个孤立主义者),但他的方法比这更复杂,并有点模棱两可。他区分了两种研究艺术创新的方法:一是通常与他本人联系在一起的“内部主义”方法,即依据内部发展来说明变化;二是“外部主义”方法,按照这种方法,“要解释一种风格……仅仅指将其置于总的历史语境中,并证实它与该时代的其他器官发出和谐之音”。 [18] 沃尔夫林对历史语境偶尔表达的富有启发性的评论(例如他关于姿势社会史的评论),足以让人对他那自我否定的成规感到遗憾,他总是让自己局限于内部的风格解释。结果,布克哈特的思想遗产不是传给了沃尔夫林,而是传给了阿比·瓦尔堡。

阿比·瓦尔堡的一生让人联想到其同时代作家托马斯·曼的小说中的多个人物。他是一位汉堡银行家的长子,但他拒绝了商界选择了学术界。他被美第奇家族吸引一点也不奇怪。瓦尔堡并非布克哈特的学生,但在1892年他曾将一篇关于波提切利的论文寄给这位长者,布克哈特对这篇“不错的作品”的慷慨评价表明,他认为这项有关一位画家与诗人和人文主义者的联系的研究本质上并未偏离他自己的研究。布克哈特写道,这篇论文证明文艺复兴研究已经达到“总体深化和多方位”发展的阶段。

[19]

瓦尔堡确实是多方位发展的。他把艺术史作为整个文化史的一部分,并讨厌任何他所说的学术“边界控制”。另一方面,他也坚信这样一个普遍真理,即上帝只能在大量细节中被发现。例如,为了解释波提切利的绘画,他借助了波利齐亚诺的诗和菲奇诺的哲学。瓦尔堡的兴趣还扩展到社会史和经济史。在他的著作中,佛罗伦萨“市民阶级”(bourgeoisie)这个概念占有相当重要的位置,而他的朋友,经济史家阿尔弗雷德·道伦将一项有关佛罗伦萨布匹制造业的研究献给了他。

【边码38】

【边码38】

但瓦尔堡最关注的还是古典传统的延续和变革。而一部深入细致的文艺复兴艺术社会史要到马丁·瓦克纳格尔时才出现。瓦克纳格尔是一位来自巴塞尔的艺术史家,他对1420—1540年间佛罗伦萨的艺术组织作了一项集中研究:作坊、赞助人和艺术市场。换句话说,他集中于艺术家的“生活环境”,即他所说的“生活空间”( Lebensraum ,他为自己的著作选了一个很别扭的词),他将该词定义为“整个经济—物质的和社会文化的复杂环境和状况”。尽管本书关注学术、文学、音乐及视觉艺术,并关注整个意大利而不仅仅是佛罗伦萨,但它仍深受瓦克纳格尔的影响。 [20]

20世纪30年代还出现了另一项填补文艺复兴社会史与文化史的缺口的尝试。如果说瓦克纳格尔提供的是一个详细的社会史或“社会志”(sociography),那么阿尔弗雷德·冯·马丁(匈牙利理论家卡尔·曼海姆的学生)提供的则是一种社会学。他那精练优美的论文读起来仿佛是马克思和布克哈特的结合,还带有曼海姆和德国社会学家格奥尔格·西美尔的大胆。与布克哈特一样,冯·马丁也关注个人主义和现代性的起源,但他比布克哈特更强调文艺复兴的经济基础及其随着时间呈现的“发展曲线”。阿尔弗雷德·冯·马丁的文艺复兴是一场“市民阶级革命”。在论文的第一部分,他描绘了资本家的兴起,他们取代贵族和教士成为社会的领导者。这一社会变革为一种理性和精打细算的思维(rational calculating mentality)的出现奠定了基础。但在第二和第三部分,我们看到市民阶级变得胆怯和保守,企业家的个人主义理想被廷臣的循规蹈矩理想所取代。 [21]

要批评该书使用诸如“文艺复兴人”(或实际上指“市民阶级”)之类的一般术语过于自信,或者批评它有关“金钱与理智主义(可被用于任何目的的两个强大力量)的类比”或对民主政治与艺术中的裸体的类比(认为赤身裸体是平等主义的体现)的推测,都是很容易的。这些不足部分是因为它是一部先驱著作,缺乏一般结论所要依据的足够个案研究。但《文艺复兴的社会学解释》( The Sociology of the Renaissance ,1932)仍是对布克哈特的一个有价值的矫正和补充。【边码39】

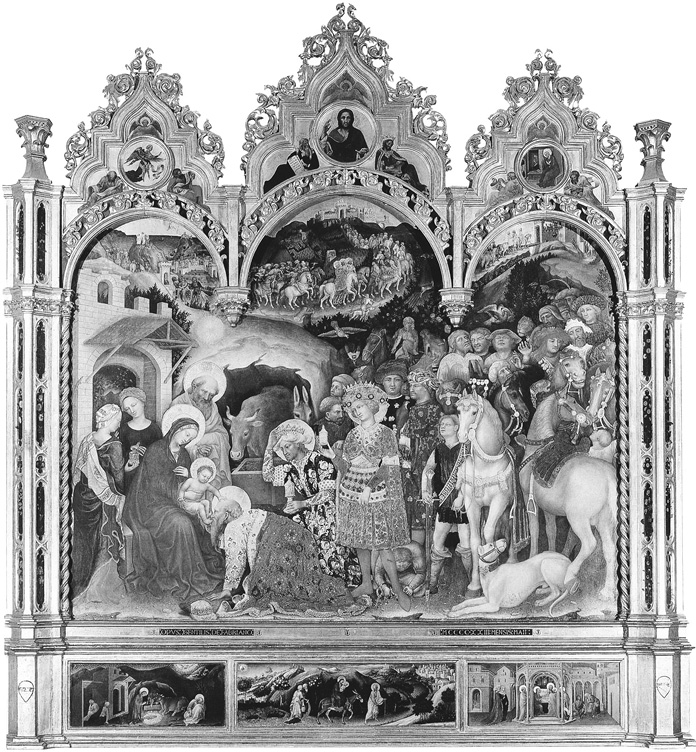

另一项马克思和曼海姆传统的文艺复兴研究是弗里德里克·安塔尔(曾是沃尔夫林的学生)的《佛罗伦萨的绘画及其社会背景》(

Florentine Painting and Its Social Background

,1947)。该书开头对两幅并排挂在伦敦国家美术馆的圣母像进行了生动对比,两幅画都创作于1425年至1426年间,一幅是马萨乔的作品,另一幅为真蒂莱·达·法布里亚诺所作。马萨乔的圣母像被形容为“实际、严肃和轮廓分明”,而真蒂莱的则是“华丽的”“装饰性的”和“神圣的”(

插图2.1

)。接着安塔尔用如下事实解释这种差异,即它们是为拥有不同世界观的“不同公众群体”,或更准确地说是为不同社会阶级创作的。偏爱马萨乔作品的是“中产阶级上层”,他们的世界观是严肃的、理性的和“进步的”,而真蒂莱的作品则受到保守的“封建”贵族的欢迎。安塔尔得出结论说,马萨乔在佛罗伦萨艺坛的出现反映了中产阶级上层的兴起,他后来缺乏追随者是因为这个阶层被贵族同化了。

图2.1 真蒂莱·达·法布里亚诺:《牧人来拜》,佛罗伦萨乌菲齐美术馆

很难不佩服这一将马克思主义理论用于艺术史的出色成果。马克思的一些核心思想被极俭省地用于解释在一个具体环境和一般层面艺术和社会的关系。不过,安塔尔也受到两种严厉的指责。首先是时代倒错,即把“进步”甚至“阶级”这样一些现代概念用于15世纪的佛罗伦萨,而没有意识到由此引起的问题( 其中有些问题将在第9章讨论 )。另一指责——也是冯·马丁必须承认的错误——是循环论证。安塔尔也知道,真蒂莱的一位赞助人帕拉·斯特罗齐是马萨乔的赞助人菲利切·布兰卡齐的岳父。难道这两个人属于不同的阶级?安塔尔修正了他的论点,说中产阶级上层内有一个不太进步的群体,他们借用了一种贵族的封建意识形态。那我们怎样把这个不太进步的阶层与其他人区分开呢?看他们订制的画?

对马克思主义方法的最强大批评来自恩斯特·贡布里希爵士最初为阿诺德·豪泽尔的一部艺术社会史(1951)撰写的书评。豪泽尔与安塔尔一样是匈牙利难民,曾参加批评家乔治·卢卡奇在布达佩斯家中的“星期天小组”。贡布里希区分了两种意义的“艺术社会史”。第一种他定义为将艺术“作为一种制度”(institution)研究,或作为“一个关于艺术品被订制和创作的物质条件的变化的说明”。第二种是他摒弃的,他描绘为艺术中反映的社会史。 [22] 【边码41】

假定艺术直接“反映”社会确实很危险,但“作为一种制度的艺术”也有些模棱两可。它可能指瓦克纳格尔的“生活环境”,换句话说是指作坊和赞助人的世界,指社会学家说的一种“微观—社会”方法。大量有关文艺复兴艺术社会史的重要研究就是沿着这些路线进行的,从瓦克纳格尔到贡布里希本人对美第奇家族赞助以及马格特·维特科维尔和鲁道夫·维特科维尔对艺术家的研究都是如此。在卡罗·狄奥尼索蒂有关文艺复兴作家的开拓性研究后,意大利文学社会史也沿着类似路线发展起来。 [23]

但仍有一个问题,即对“艺术品被订制和创作的物质条件的变化”的研究应限于艺术的切近环境还是扩展至整个社会。考虑当时绘画与艺术赞助的关系显然有启发性,但许多历史学家想走得更远并提出一些社会学家说的“宏观—社会”问题,即关于艺术赞助与其他社会制度以及与经济状况的关系。事实上,一些历史学家已经对意大利文艺复兴提出了这种问题并得出了一些非常不同的答案,有些人,如罗贝尔托·洛佩兹强调经济因素,其他人,如汉斯·巴伦则强调政治。

洛佩兹对热那亚(他出生的城市)的经济史特别感兴趣,该城以对文艺复兴的贡献比佛罗伦萨、威尼斯或米兰小得多“著称”。

他认为,14世纪和15世纪是整个欧洲,特别是意大利经济衰退的时期。他很清楚这种经济衰退论给传统的有关文艺复兴的经济前提的观点造成的困难:“上层建筑”似乎与“基础”脱节了。但他坚决拒绝用文化滞后于经济的观念来简单解释这种不一致。“众所周知,文化滞后是把许多用其他方式无法联系在一起的事件连在一起的巧妙和灵活的手段……我个人怀疑那些父亲去世200年后才出生的孩子的血统……文艺复兴……是由它自己的而不是过去的经济条件决定的。”洛佩兹颠覆了传统观点并提出了一种“艰难时期和文化投资”的理论。中世纪的意大利经济繁荣却只有一些小教堂,而同时期的法国经济不那么发达却拥有宏伟的大教堂,这使洛佩兹感到震惊。他提出一种假说,即大教堂吞噬了本应用于经济增长的资本和劳动力。反过来,文艺复兴时期的商人可能有更多时间用于文化活动,因为他们不太忙于办公。文化的价值“恰在土地贬值时上升。当商业利率下降,文化投资的回报就增加”。不清楚要在多大程度上严肃或切实理解这里的“投资”概念,在第4章我们将不得不回到这个问题。但有一点很清楚,依据经济繁荣解释文化的理论现在遇到了一个厉害的对手。

[24]

【边码42】

他认为,14世纪和15世纪是整个欧洲,特别是意大利经济衰退的时期。他很清楚这种经济衰退论给传统的有关文艺复兴的经济前提的观点造成的困难:“上层建筑”似乎与“基础”脱节了。但他坚决拒绝用文化滞后于经济的观念来简单解释这种不一致。“众所周知,文化滞后是把许多用其他方式无法联系在一起的事件连在一起的巧妙和灵活的手段……我个人怀疑那些父亲去世200年后才出生的孩子的血统……文艺复兴……是由它自己的而不是过去的经济条件决定的。”洛佩兹颠覆了传统观点并提出了一种“艰难时期和文化投资”的理论。中世纪的意大利经济繁荣却只有一些小教堂,而同时期的法国经济不那么发达却拥有宏伟的大教堂,这使洛佩兹感到震惊。他提出一种假说,即大教堂吞噬了本应用于经济增长的资本和劳动力。反过来,文艺复兴时期的商人可能有更多时间用于文化活动,因为他们不太忙于办公。文化的价值“恰在土地贬值时上升。当商业利率下降,文化投资的回报就增加”。不清楚要在多大程度上严肃或切实理解这里的“投资”概念,在第4章我们将不得不回到这个问题。但有一点很清楚,依据经济繁荣解释文化的理论现在遇到了一个厉害的对手。

[24]

【边码42】

汉斯·巴伦,一个成长于魏玛共和国时期并一直忠实于共和价值的学者提出了一个更具政治性的文艺复兴解释。在其关于佛罗伦萨和意大利文艺复兴早期“危机”的研究(1955)中,巴伦注意到1400年前后思想领域变化的重要性。“到那时为止,意大利诸城市国家的市民社会已历经数代,可能早已辉煌不再”,这就排除了对思想变化的任何单一社会解释。相反,巴伦提出了一种政治解释,他回到沙夫茨伯里、罗斯科和西斯蒙第等极为重视的自由这一传统主题,但他更强调自我意识,并对一些重要政治事件作了细致分析。他认为,1400年前后,佛罗伦萨人突然意识到他们的集体身份及其社会独一无二的特点。这种意识使他们自我认同于古代的伟大共和国,即雅典和罗马共和国,与古代的这一认同进而促进了其文化的重大变化。巴伦将佛罗伦萨人这种自我意识以及他所说的“市民人文主义”的兴起解释为一种对威胁的反应,即米兰统治者吉安加莱佐·维斯孔蒂对佛罗伦萨自由的威胁,此人企图将佛罗伦萨并入他的帝国但未得逞。没有什么比为理想战斗更能让你意识到你的理想。 [25]

与洛佩兹的方法一样,巴伦方法的价值也在于为人们共同的知识库增添了新内容,而不是将以往对文艺复兴的解释一扫而空。例如,若不考虑深层结构就不能充分理解巴伦对政治事件的强调。例如,为什么当其他城市国家都缴械投降时佛罗伦萨却抵抗米兰?【边码43】

在更广泛的层面上,微观社会学方法与宏观社会学方法应被看作互补而不是互相冲突的。每种方法都有其危险和不足。宏观社会学方法有被称为“宏大理论”的危险——解释太多,信息太少,理论框架过于僵硬。这种方法往往让人感觉“社会力量”(有了自己的生命)粗鲁和直接地影响了文化。另一方面,微观社会学方法则有与此相反的经验至上主义的危险——描述而不是分析,事实太多,解释太少。 [26]

似乎需要采用一种多元研究方法,它试图检验那些新的和旧的宏大理论,并将经验性研究进行综合。事实上,本书的目标正是要这样做,特别是要将微观的和宏观的社会学方法结合起来。与艺术社会学不同,本书并不关注跨文化的概括(除了最后几页进行的那些比较和对比)。它也不像史学专著那样严格集中于特例。它主要涉及一个特定社会历经几代——即15世纪和16世纪早期的意大利——的典型风格、态度、习惯和结构。

下一章讨论的地区差异也很重要——今天的意大利依然如此。例如,部分因为一些偶然原因,这一时期威尼斯的文化成就长期受到不应有的严重忽视。在16世纪,有个威尼斯人(可能是贵族马坎托尼奥·米基尔)曾收集有关画家生平的资料,但这位威尼斯的瓦萨里没有完成他的事业,更不用说将其出版,使后世子孙失去了抗衡真正的瓦萨里的托斯卡纳偏见所需要的资料。20世纪早期筹划的一项与瓦克纳格尔有关佛罗伦萨的著作对等的威尼斯研究也一直没有完成和出版。直到最近,对这一时期威尼斯艺术的社会史研究才开始大量出版,使我们能将威尼斯与佛罗伦萨进行严肃比较和对照。 [27] 有关那不勒斯和米兰地区文化的研究也开始出现。 [28] 【边码44】

我努力避免给佛罗伦萨人过多关注;事实上,下一章讨论的艺术家和作家只有四分之一来自托斯卡纳。 [29] 不过,本书的首要目标不是矫正地区不平衡,或是探究意大利不同地区的文化差异,而是描绘一幅意大利文艺复兴全景图并在此背景下衡量地区变化。同样,对这一时期变化的讨论( 在每一部分以及第10章 )也比较简单,以便留出最大篇幅描述和分析结构,解释所谓“艺术体制”是怎样运作的以及它在哪些方面与其他社会活动联系在一起。换句话说,虽然这项研究是多元化的,但它并不宣称要提供关于文艺复兴的所有可能的社会解释。无论如何,社会路径只是众多通往艺术研究的可能道路之一。

[1] Bruni, Panegyric to the City of Florence ,pp.154,157.

[2] Machiavelli, Istoriefiorentine ,bk 5,前言。

[3] Vasari, Life of Masaccio .有关瓦萨里作为历史学家的贡献,参见Gombrich,“Vasari's Lives ”;Boase, Giorgio Vasari ;Rubin, Giorgio Vasari 。

[4] Voltaire, Essai sur les moeurs ,ch.118.

[5] Lord Shaftesbury, Second Characters ,p.129.

[6] Hale, England and the Italian Renaissance ,ch.4.

[7] Burney, General History ,vol.2,p.584.

[8] Winckelmann, Geschichter der kunst des Altertums ,vol.1,第285页起;Teata, Winckelmann 。

[9] Herder, Ideen ,bk 20.参见Berlin, Vico and Herder 。

[10] Hegel, Philosophy ,pt 4,section 2.对黑格尔理论的一个激烈(虽说有点夸大的)批评,可参见Gombrich, In Search of Cultural History 和Podro, Critical Historians ,ch.2。

[11] Marx and Engels, German Ideology ,p.430.

[12] Plekhanov, Role of the Individual ,p.53.

[13] Gossman, Basel in the Age of Burckhardt ,p.203.

[14] Kaeig, Jacob Burckhardt ,尤其是第3卷。参见Baron,“Burckhardt's Civilization ”;Ghelardi, Scoperta del Rinascimento ;Gossman, Basel in the Age of Burckhardt ,p.203。

[15] Bullen, Myth of the Renaissance .

[16] Burckhardt, Reflections on World History ,ch.3.

[17] Burckhardt, Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien ,该书引言中讨论了那些未出版的手稿。

[18] Wölfflin, Renaissance and Baroque ,p.79.参见Antoni, From History to Sociology ,ch.5;Podro, Critical Historians ,ch.6;Holly, Panofsky and the Foundations of Art History 。

[19] 转引自Kaegi,“Das Werk Aby Warburg”,p.285。关于瓦尔堡,参见Bing, A.M.Warburg ;Gombrich, Aby Warburg ;Podro, Critical Historians ,ch.7;Maikuma, Begriffder Kultur ;Bredekamp et al., Aby Warburg ;Galitzand Reimers, Aby M.Warburg ;Roeck, Jung Aby Warburg ;Forster,“Introduction”。

[20] 关于瓦克纳格尔,参见阿里森·卢克斯(Alison Luchs)为其《文艺复兴时期佛罗伦萨艺术家的世界》( World of the Florentine Renaissance Artist )的英译本写的导言。

[21] 弗格森(W.K.Ferguson)在为1963年版《文艺复兴的社会学解释》( Sociology of the Renaissance )写的导言中对该书进行了公允的评价。

[22] Gombrich,“Social History of art”.后来用马克思主义方法研究文艺复兴的著作包括Batkin, Italienische Renaissance 和Heller, Renaissance Man 。

[23] Gombrich, Norm and Form ,pp.35–57;Wittkower, Born under Saturn ;Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana .

[24] Lopez,“Economie et architecture” and “Hard Times and inventment”.对这一理论的批评,参见Cipolla,“Economic deoression”;Burke,“Investment and culture”;Goldthwaite, Wealth and the Demand for Art 和 Economy of Renaissance Florence ;Esch and Frommel, Arte,committenza ed economia 。

[25] Baron, Crisis of the Early Italian Renaissance ;参见Fubini,“Renaissance Historian”;Hankins,“Baron thesis”和 Renaissance Civic Humanism ;Witt et al.,“Baron's humanism”;Molho,“Hans Baron's crisis”;Molho,“Italian Renaissance:Made in USA”。

[26] Mills, Sociological Imagination ,ch.1–3.

[27] Logan, Culture and Society in Venice,1470–1790 ;Howard, Jacob Sansovino ;Rosand, Painting in Cinquecento Venice ;Foscari and Tafuri, L ' armonica e iconflitte ;Tafuri, Venice and the Renaissanc e;Goffen, Piety and Patronage ;Humfrey and MacKenney,“Venetian trade guilds”;King, Venetian Humanism ;Huse and Wolters, Art of Renaissance Venice ;Feldman, City and Culture ;Fenlon, Ceremonial City ;Humfrey, Venice and Veneto .

[28] 关于米兰,参见Welch, Art and Authority in Renaissance Milan ;Pyle, Milan and Lombardy ;Schofield,“Avoiding Rome”。关于那不勒斯,参见Hersey, Alfonso II ;Bologna, Napoli e le rotte mediterranee ;Atlas, Music at the Aragonese Court ;Bentley, Politics and Culture in Renaissance Naples ;Bock,“Patronage Standards”。

[29] 要讨论的艺术家选自《世界艺术百科全书》( Encyclopedia of World Art )对文艺复兴时期意大利每个地区的逐一描述。