随着新媒体的兴起和发展,“运营”成为一个热词,但如何界定它,长期以来并没有一个严格的定义。在此我们先来考究一番,并梳理新媒体运营的发展脉络。

运营并不是一个新的概念,早在互联网诞生之前它就存在,如企业运营、地铁运营等。传统意义上的运营是指对生产和提供公司主要的产品和服务的系统进行设计、运行、评价和改进的管理工作。一切能够帮助产品进行推广、促进用户使用、提高用户认知的手段都是运营。与一般的运营相比,新媒体运营又增加了许多新内容和新特征。那么,能否归纳提炼出一个较为严谨的概念呢?

黄有璨从新媒体运营目的来界定,他在《运营之光:我的互联网运营法论与自由》一书中指出,运营的目的最终是“更好地连接产品和用户”。

再进一步讲,这里又存在两个目的,一是能够获取用户并实现用户付费;二是能够更好地维系住这些用户,令其愿意与运营者持续产生关系。而一切围绕着这两个目的展开的具体工作内容,都可视为运营。勾俊伟则从新媒体运营实务出发,分别从战略、职能和操作角度对新媒体运营进行了阐释。其中,战略角度比较宏观,强调的是运用新媒体工具“实现对产品研发、产品推广、用户反馈、产品优化闭环的精细化管理”;职能则是从中观的角度出发,提出新媒体运营就是运用新媒体工具围绕用户运营、产品运营、内容运营以及活动运营四大模块的统筹与运作;操作层面是指“负责新媒体工具或平台的具体工作”。刘友芝从新媒体运营的整体过程出发,在《新媒体运营》一书中这样界定:互联网时代新媒体运营主要是新媒体实体组织在互联网商业生态环境中为追求自身生存和发展的利益最大化诉求,以用户需求和体验为核心,研发具有用户价值的互联网应用产品和服务,并促进其用户规模最大化,通过用户黏性运营策略实现用户规模的活跃化,最终获取海量活跃用户基础之上的各种变现收入的过程。

再进一步讲,这里又存在两个目的,一是能够获取用户并实现用户付费;二是能够更好地维系住这些用户,令其愿意与运营者持续产生关系。而一切围绕着这两个目的展开的具体工作内容,都可视为运营。勾俊伟则从新媒体运营实务出发,分别从战略、职能和操作角度对新媒体运营进行了阐释。其中,战略角度比较宏观,强调的是运用新媒体工具“实现对产品研发、产品推广、用户反馈、产品优化闭环的精细化管理”;职能则是从中观的角度出发,提出新媒体运营就是运用新媒体工具围绕用户运营、产品运营、内容运营以及活动运营四大模块的统筹与运作;操作层面是指“负责新媒体工具或平台的具体工作”。刘友芝从新媒体运营的整体过程出发,在《新媒体运营》一书中这样界定:互联网时代新媒体运营主要是新媒体实体组织在互联网商业生态环境中为追求自身生存和发展的利益最大化诉求,以用户需求和体验为核心,研发具有用户价值的互联网应用产品和服务,并促进其用户规模最大化,通过用户黏性运营策略实现用户规模的活跃化,最终获取海量活跃用户基础之上的各种变现收入的过程。

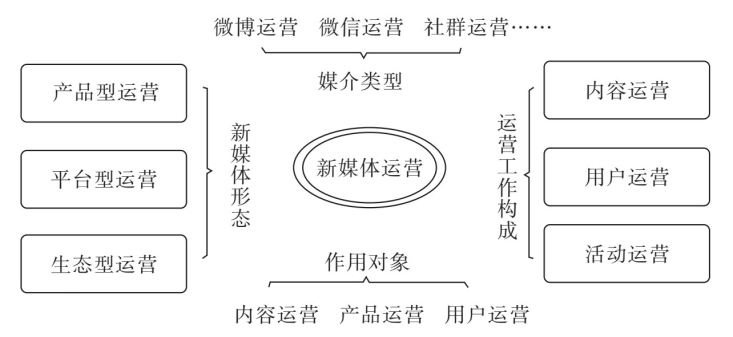

由此可知,新媒体运营是围绕新媒体产品、服务和用户展开的一系列操作、经营和管理工作。新媒体运营可以划分为不同类型(图1-1)。根据新媒体形态划分,可以分为产品型运营、平台型运营和生态型运营;从运营工作构成可以划分为内容运营、用户运营和活动运营;从媒介类型角度可以划分为微博运营、微信运营、社群运营等;从新媒体运营实务出发,新媒体运营按照其作用对象分为内容运营、产品运营、用户运营三部分。其中,用户运营是新媒体运营的核心。用户是新媒体内容、产品和服务的接收者、使用者和消费者和再创造者,相比于经典传播学中被动沉默的“受众”,用户的角色和需求更加多元化和个性化,这些都需要通过运营进行数据收集和分析,进而了解用户并开展引导与精准推送。用户的增量、活跃度、忠诚度、留存率和使用黏度等都是衡量新媒体产品质量和平台影响力的重要指标。内容运营在整个新媒体运营的过程中起到纽带的作用,通过精心炮制好看、好玩的内容和活动,帮助产品吸引更多用户。产品运营是新媒体运营的根基,新媒体是以产品的形式来为用户提供服务的。

图1-1 新媒体运营的分类

黄有璨、范晓俊在《运营简史:互联网运营的20年发展与演变》一文中对新媒体运营的起源和发展做了较为详细的描述。他们认为“运营”的概念成型于2001年前后,而真正意义上的“运营”是从2004、2005年前后开始。那时大量互联网公司中的“编辑”开始被称为“内容运营”,而“社区运营”的叫法也普及开来。

一般认为中国互联网运营发展的起点,是1995年前中关村大街上那家叫作“瀛海威”的公司做的广告——“中国人离信息高速公路还有多远?向北1 500米。”那时候“信息”是互联网对于用户最大的吸引力所在,围绕着“信息”的获取和消费,在国内诞生了最早的两种产品形态,分别是“门户网站”和“BBS”。同样都是提供信息,“门户”与“BBS”之间最大的不同在于门户网站的内容都需要自己采集编写,而BBS上的信息则大多来自用户的自发贡献。在互联网发展初期,绝大多数的网站与产品都无须考虑“用户获取”,更侧重在“用户维系”方面下功夫,于是就诞生了互联网上最早的两种工作:网络编辑和BBS管理员。其中,前者的工作主要是内容的采集、编撰和写作,后者的工作则主要是论坛中的加精、置顶、删帖,以及时不时地组织些灌水、顶楼等在线活动。

1998年是中国互联网发展的一个重要节点,互联网在国内的发展面临第一次3年至4年之久的爆发与井喷,迎来了第一个春天,也成为BBS和论坛的黄金发展期。同时,在线聊天室兴起,QQ和联众诞生,随着网民数量的增加,互联网上的商机也逐渐开始涌现。1998年世界杯期间,新浪网以24小时滚动播出新闻的形式吸引了大量网友,并借此获得了18万元的广告收益,这是目前可以查到的最早的“流量变现”的案例。此时的联众也开始推出“个人会员”+“身份特权”等增值服务。对于大量中小型个人站点的站长和个人开发者们来说,他们的用户获取能力相比大型网站和主流产品更弱。为了提升自己网站的流量或产品的下载量,开发者们必须想方设法做更多的推广活动,于是催生了一个叫作“在线推广”的工种,“导流”和“渠道”成为他们最为关注的事情。

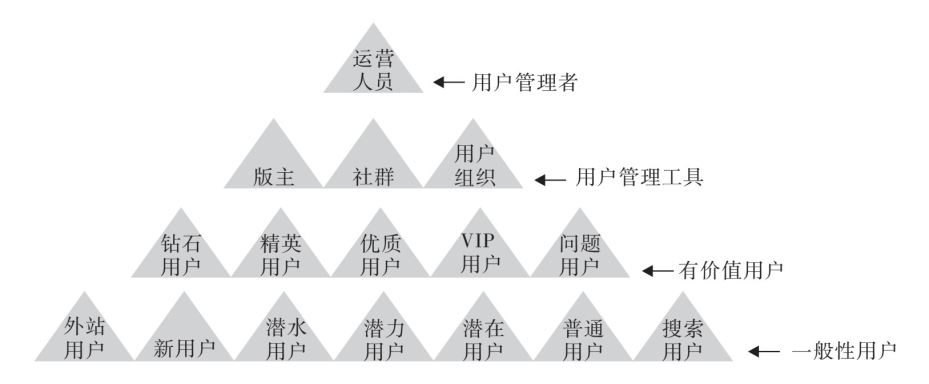

随着网民数量的增多,大量社区和BBS开始通过招募和管理一群管理员、“版主”来帮助新媒体管理者更好地管理社区。社区管理者们还总结出了“引导产生兴趣、兴趣催生话题、话题集中讨论、信息聚合用户”的论坛管理四步法。这便是后来在运营界被广泛流传的“社区运营方法论”和“用户金字塔”模型的起源(图1-2),也逐渐形成了后来的“活动运营”和“用户转付费”等常见运营逻辑的雏形。

图1-2 用户金字塔模型图(图片来源:运营喵的世界)

随着网民数量的快速增长,整个行业对于“流量获取”的愈发重视以及部分“流量入口”的成形,“运营”渐渐作为一种职能名称普及开来。网游的兴起和火爆,催生了网游的盈利模式——卖游戏点卡或卖游戏装备。这可被视为最早的“线下地推”和“重点付费用户的维系”。电商的飞速发展已经不能满足于简单的推广,出现了一些与其他互联网领域完全不同的工作内容,构成了早期“电商运营”的雏形。

随着互联网世界中用户越来越多,且涌入的各类信息和网站也越来越多,人们开始面临一个问题:如何从浩如烟海的网络世界中找到适合的信息并记住它们。从2001年开始,一个概念渐渐兴起,并越来越在互联网世界中占据着举足轻重的地位,它就是“入口”。入口既有,抢占“入口”就成了诸多互联网产品经理们必须重视的事情。比如说,搜索引擎发现自己的搜索结果排名会直接影响大量流量的时候,他们便采取了一种叫作“竞价排名”的规则来出售自己的搜索结果位,还开发出了一种叫作“广告联盟”的东西。于是,围绕如何更有效地获取流量并降低流量获取成本,“流量运营”的工种开始出现。开始有部分社区尝试结合数据,通过一些产品化的机制,对用户行为更好地进行引导和约束,如用户等级、勋章、积分等较为典型的手段,先后在不少社区内出现。还出现了类似Discuz这样的标准化BBS建站管理工具——这应该算是较早的标准化运营工具。

在2005年前后,中国互联网进入Web2.0时代,中国互联网由原来“自上而下”的由少数资源控制者集中控制主导的互联网体系,转变为“自下而上”的由广大用户集体智慧和力量主导的互联网体系。信息的传播和分发从“一对多”发展成为“一对多”和“多对多”并存的局面。这一时期发生了无数“自下而上”的网络热点事件,并借助博客和网络社区诞生了国内第一批“网红”。在2005年至2009年这个时期内,大家更加关注“传播”,网络推手、事件营销、话题营销等类似职能也开始出现。

此时,整个互联网的大生态开始逐渐真正从“封闭”转为“开放”。包括腾讯、豆瓣、开心网、天涯等在内的诸多SNS和社交应用都开始构建自己的“开放平台”,或是提供自己账号体系的“开放接口”,允许外部的第三方开发者调用自己的基本用户信息,并通过开放平台供自己开发应用。对开发者们而言,此举可以让他们获取用户和接触用户的成本更低。而对平台方而言,他们也通过此举加强了自己平台内部所提供的服务和内容,借此巩固了平台生态。另外,这种“借助对方的平台和用户资源开发一些小应用来更好获取流量与用户”的做法,也渐渐成为一种常见的“获取用户”的思路。

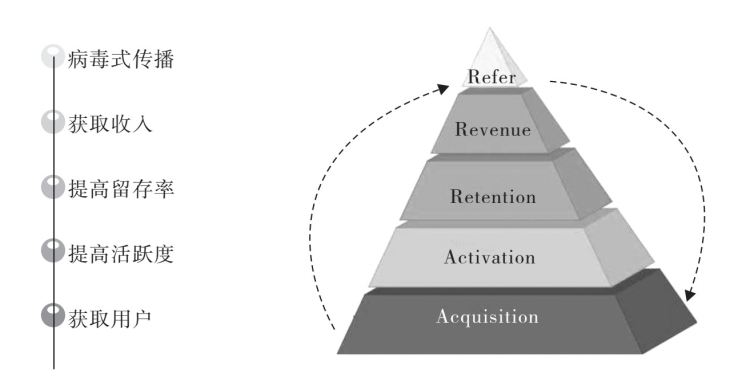

智能手机的渐渐普及和“移动时代”的到来,瞬间在互联网世界中开辟了一块全新的战场,许多人凭借着“移动互联网”时代的红利和自己开发的App大获成功。大量应用商店先后出现并发展起来,成为移动端的“流量入口”。各类围绕着移动端的流量截取和分发手段也开始层出不穷,类似移动广告联盟、积分墙、换量等手段在移动端也渐渐普及和火热起来。这一时期诞生了被称为“App推广运营”的工种(图1-3)。

图1-3 App推广运营的AARRR模型(图片来源:亿图)

2009年8月,新浪微博上线内测,在此后的2~3年时间内,微博以暴风般的速度席卷整个中国互联网,成为中国第一舆论阵地,同时也成了这一时代最大的“流量”和“用户”聚集地。微博的强互动和传播属性也让它成为诸多产品和品牌用于“维系用户”时的一个最佳选择。于是,一类叫作“微博运营”和“社会化媒体营销”的职能出现了。团购网站的出现第一次把互联网与更多人们线下生活中的具体服务连接起来,也第一次把互联网世界中的“战争”从纯粹的“线上”拉到了“线上+线下”同时进行。

2013年,整个互联网世界的用户增速开始明显放缓,出现了“互联网+”,即让互联网可以连接到除了信息以外的更多事物。大约从2013年到2016年,国内互联网界出现了一波迅猛无比的O2O(Online to Offline)创业潮,全面把“运营”的竞争从线上拉到了线下,一维的“线上推广和传播”已经不管用,更常见的做法是“线下地推+线上推广+PR传播”等“海陆空”并行才能产生更好的成效。运营与产品之间的关系开始更加紧密,互联网公司中对于“运营”的职能要求,再次升级和提高。

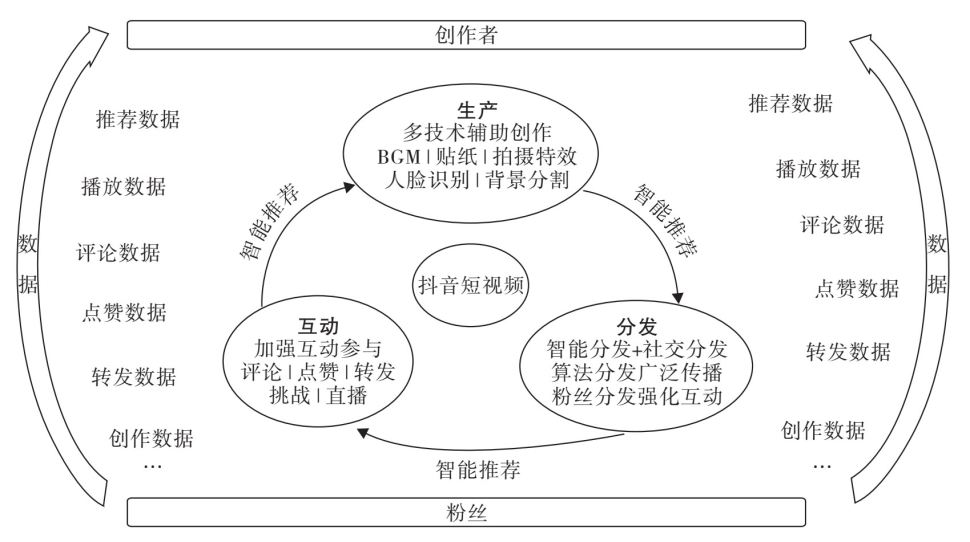

2012年,微信先后推出了朋友圈和微信公众号,成为更受用户青睐的“流量入口”,随之而来的就是大量微信公众号运营与“微商”的出现。因为在微博和微信公众号中很多活动、内容维系等的执行逻辑高度相似,被人们共同称为“新媒体运营”。2013年快手上线,2016年抖音(图1-4)上线,二者相继成为统治短视频的两大平台,短视频由此成为互联网生态新的结构性力量。

图1-4 抖音新媒体生态(图片来源:Acepr王牌公关顾问)

进入大数据时代以来,大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术助力新媒体发展,算法、位置服务、区块链等新服务也让新媒体运营的内涵和外延都发生了极大的变化,与此同时,新的管理规则也在促使新媒体运营更加健康有序地向前发展。随着新媒体向智媒体发展,也更加考验新媒体运营的智力和创新,新媒体运营在追求商业利益和市场效益的同时,也不应忽略和忘记社会责任和伦理道德底线。

由此可见,新媒体运营内涵随着新媒体的发展而不断丰富,随着新技术新传播的赋能,新媒体运营的内涵和外延也将补充新的内容。一切过往皆为序曲,“变”是新媒体运营的常态。