甘谷县,位于甘肃省东南部,渭河上游。秦武公十年(前688 年)至唐武德三年(620 年)称“冀”,唐武德三年至民国十八年(1929 年)称“伏羌”,民国十八年至今称“甘谷”。上古为雍州地,东周时冀戎居之,后为秦发祥地,两汉为天水郡、汉阳郡郡治所在,明清属陕西(甘肃)布政使司巩昌府(陕甘分省在康熙初年),今属甘肃省天水市。《甘肃通志》云:“关岭东峙,朱圉西雄,南仰天门,北环渭水,万山四塞,复岭重岗。”史载甘谷为华夏人文始祖伏羲、孔门七十二贤之一石作蜀、蜀汉栋梁姜维、雍正帝师巩建丰等贤哲名士故里,曾为陇右名区。

报恩寺位于伏羌(今甘谷)县城内北正街,据明万历伏羌知县秦国儒万历十一年(1583 年)《伏羌县重修报恩寺记》及民国甘谷安书芝《甘谷县志稿》可知,报恩寺始建于北宋嘉祐八年(1063 年),元至正元年(1341 年)重修,明成化庚子(1480年)、嘉靖己亥(1539 年)、万历癸未(1583 年)历次重修。[《伏羌县新志》(明天启叶应甲)及《甘肃通志》卷十二有建于元至元二年的说法,究竟是前至元还是后至元,亦不得而知。《伏羌县志》巩志和《伏羌县志》周志皆记载为元至正元年所建。明嘉靖《陕西通志·卷三十六》有“报恩寺在伏羌县治东。元至正二年建,内有僧会司”之记载。综合各种文献考虑,我们采用明万历碑刻建于宋嘉祐八年的说法。]

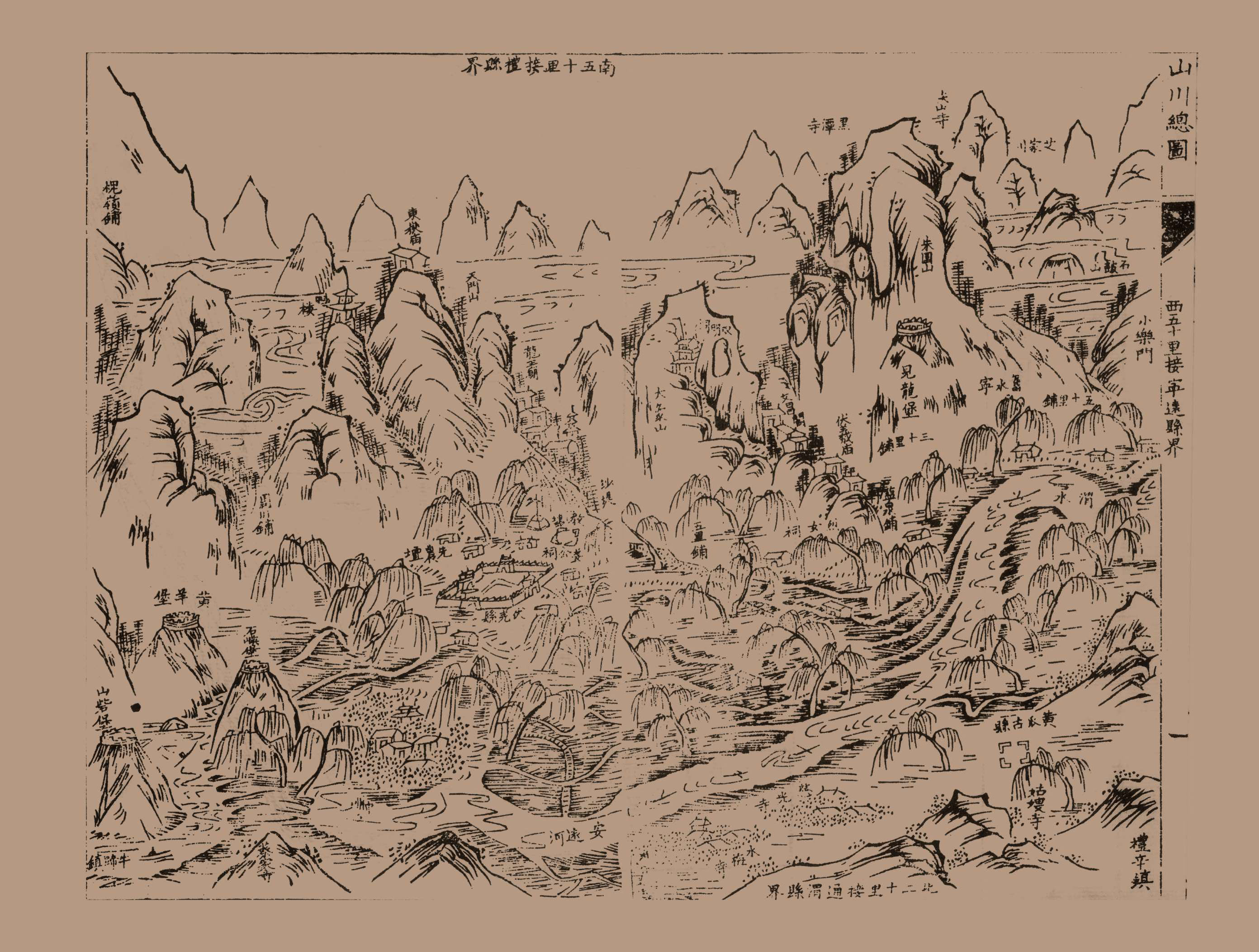

《伏羌县志》山川总图

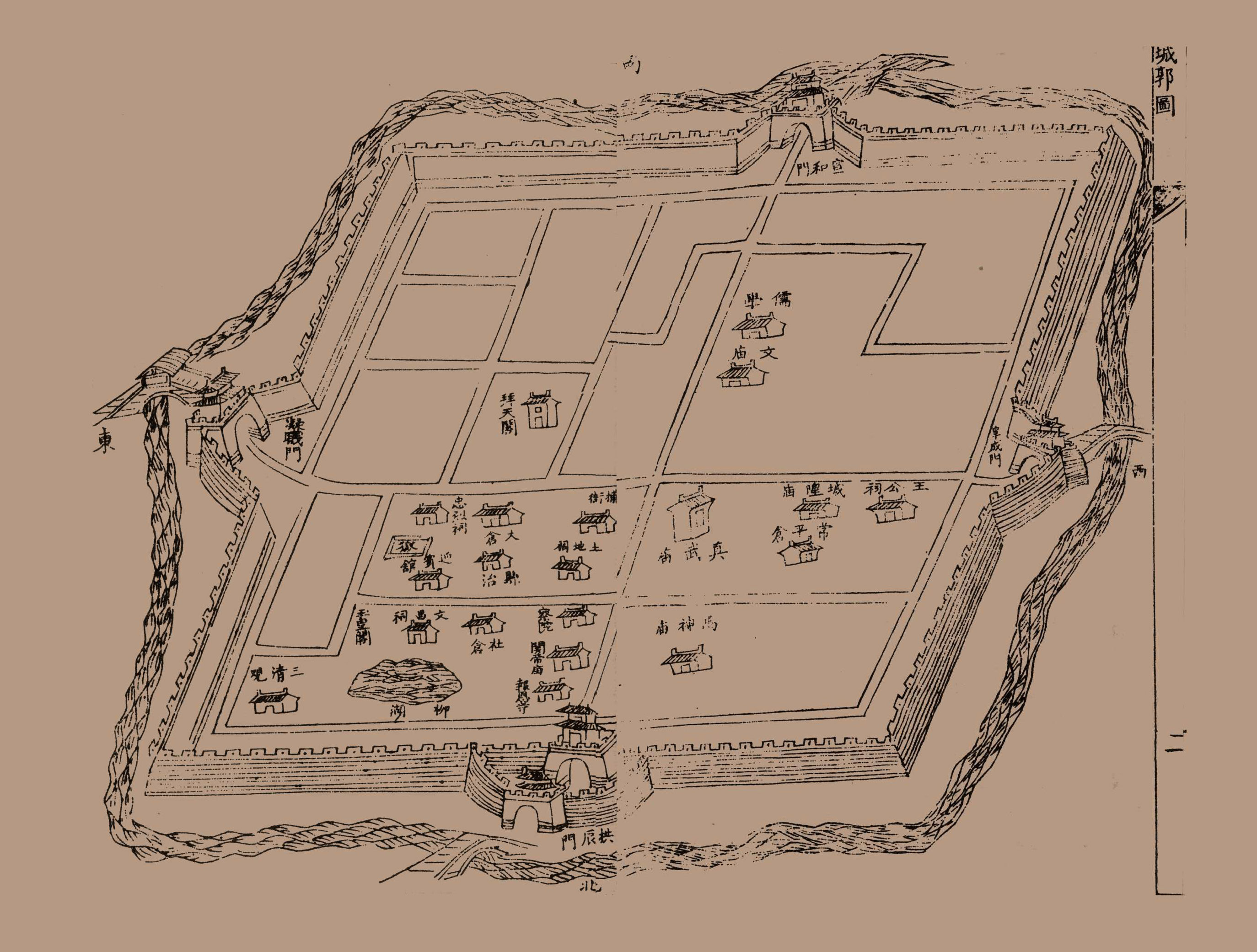

《伏羌县志》城郭图

据报恩寺释本继法师记述,寺院坐东向西,为一长方形古建筑群。东西纵深约 600 米,南北最宽处约百米,占地 24 亩,面积 1.6 万多平方米。寺院东至火巷,南前段至关帝庙,南后段至丰民仓,北前段至民房,北后段至孙家巷,西至北大街。寺内共有殿宇 28 座,造像 300 多尊,殿宇众多,布局严整,气势宏伟,为伏羌寺庙之首。明清时期为伏羌县僧会司所驻,民国时期为甘谷佛教居士功德林所在。

报恩寺山门高约 5 米,为重檐歇山顶建筑,上悬“报恩寺”匾额。山门内第一层殿宇一座三间,内立两尊大力金刚,各持降魔宝杵。

第二层殿宇一座三间,内立韦驮菩萨一尊,双手合掌,捧持降魔金刚宝杵。

第三层殿宇一座三间,内坐四大天王,分持宝塔、宝剑、琵琶、宝伞等法器,足踏三千揭地神。大殿南北分别建有钟鼓楼各一间,左钟右鼓,下有通道可通内院。

第四层殿宇是一座八卦楼,楼内山石上坐着一尊鱼篮菩萨,手提鱼篮。楼北是药王庙,院内有一座三间大殿,坐北向南,中间塑有药王,坐在虎背上,疗龙治虎,娴雅动人。药王左右侍立两童子,一个捧举药斗,一个手提虎撑。两旁陪坐着中国古代十大名医,问答诊疗,形态各异。药王大殿前面有一座三间卷棚,东西厢房十间,连接一座三间护法殿,内坐一尊护法菩萨。一并连接的还有一座三间龙王宫,内坐四大龙王。龙王庙前面是一眼水井,供四邻饮用。药王庙对面,是一座三间戏楼,两边有四间小楼,接连一座三间伽蓝殿,内坐伽蓝菩萨。药王庙诸神像乃康熙年间伏羌著名雕塑师雷思禹所塑。雷思禹为北关西巷人,以工于绘画,捏塑精妙而鸣于时。

第五层殿宇为大雄宝殿,重檐歇山顶建筑,面阔十二间,雄峙震宫。殿内金刚宝座,莲花台上坐着释迦牟尼佛,淡眉长目,金容入妙,对之百虑俱清。两旁胁侍尊者阿难迦叶。释迦佛背面坐西向东,坐的是毗卢遮那佛,卢舍那佛、阿弥陀佛和两旁捧供香花菩萨。整个大殿南北分塑二十四诸天,形象威仪各具特色。院有古槐四株,鳞皮石根,高八九丈,盛夏时浓荫铺地,足畅萧寺纳凉之兴。殿右一株,唯余半皮,铁箍木柱,撑持其末,而生机转茂。近根处甃以砖石,树半身作岩洞状,供观音像,覆以六角亭,题曰:普陀灵岩,邑人张濬笔也。

大雄宝殿的后面,是始建于北宋的一座砖木结构重檐楼阁,名曰观音古阁,比城内文庙大成殿还要大一间半,伟材杰构,顶层周围十二间,下面周围二十间。上有白底黑字巨匾“心田福地”,系张濬所书。顶层中座珞珈山上结跏趺坐观世音菩萨,辅陪的文殊菩萨坐在青狮上,普贤菩萨坐在白象上,两旁胁侍两位龙王,列陪有十八罗汉,或鼻撩天,或眉拂地,不一而足,形态各异。楼下坐的是地藏王菩萨,两旁侍者左为道明,右为闵公,列陪分坐十殿阎王。据《甘谷县志稿》记载,光绪时期骆赓堂先生曾在观音阁办过私塾,民国时期甘谷县县长颜延康(1939―1940 年在任)创办过北街报恩寺国民学校。民国三十四年(1945 年)张孝友在任时北街报恩寺国民学校依旧存在,校长魏宝珊。

大雄宝殿与观音古阁之间,北面为白衣菩萨殿,内有多尊塑像。一并连接的为功曹神殿,内坐年月日时四值使者,传送公文。南面是绿度母殿,内坐菩萨一尊,普天散花。一并连接的有孤魂殿,内坐菩萨一尊,指引亡魂超升天堂之路。以上建筑均面阔三间。此院西南角,有一座三间山门,门外向南另有三处院子,第一院东边,是一座三间大殿,名称念佛堂。西边是一座三间木楼,名称藏经楼。南边是一座六间出檐瓦房,名称祖堂。北边是一座六间出檐瓦房,名称客堂。第二院是僧人寮房、禅房和斋堂。第三院是储藏日常生活用品、食物和其他东西的库房。

报恩寺山门外南边正北街上是一连十间坐东朝西的寺院所属铺面,铺子后院有三座窑房,出入行走后门。山门北侧正北街上,也是坐东向西的两间铺面,铺子后院北面有三间瓦房,东面是五间两檐水瓦房,出入行走后门。上述十二间铺面的租金收入,是历代寺内供佛用金和常住僧人生活费用的主要来源。

据清《伏羌县志》(巩志、周志、侯志)记载,明代僧会司有舟佣、康净兴。清代有李真懿、陈如恕、蒋性贤、黄性恭、杨寂福、胥寂若、蒋照来、蒋普延、吴通志。

民国二十三年(1934 年),邑城乡老士绅和寺庙僧人联名向县府、专署、省府、国府逐级申请批准,于四月初十成立甘谷佛教会功德居士林,共 377 名成员,其中僧人 23 名,男女居士林员 354 名。源深和尚为正林长,源静和尚为副林长,宋子才居士为总务理事长,副理事长 8 人:何鸿吉居士为讲经师,黄金鼎居士为法纪戒律,魏荣璋居士为教学,丁海逢居士为医疗,王绍缘居士为学习修持,彭育生居士为宣传化度,蒲景蔚居士为书法,宋汝宽居士为协调和凯。另外,王化民居士为文书财会,黄华宣居士为杂务。源静和尚主管殿堂,诵经拜佛。

1950 年四月初八日浴佛节,甘谷县政府民政科发出通知,指示报恩寺全体僧人“上山下乡”。同年 10 月,寺内僧众 11 人被指定到天门山泰山庙暂住,等候安排。接着,这座历史悠久的古寺名刹毁于一旦。地产划归县财政局、税务局、粮食局等单位。寺院南端僧房院,建有藏经木楼一座,楼上珍藏的宋元以来佛经古籍数量巨大,充塞楼宇,不下千百卷之巨。楼下藏有元代佛教经版,以供善男信士刊刻。随着寺院逐步拆除,珍藏经典,古籍字画大部分被焚烧毁坏,小部分随僧人带于天门山泰山庙。宋元以来千百年的古籍典藏、水陆道场画、夹板经书、佛经雕版,充作薪柴,六七年间焚烧殆尽。现今只剩一棵古槐,立于粮食局院内,向人们诉说着所经历的沧桑。1966 年 7 月 21 日,一群人上山毁坏了泰山庙内大部分殿宇、神像、房屋、壁画以及寺内多年辛苦栽植的树木。中共十一届三中全会后,党的宗教政策得以落实,释本继和众善信于 1986 年夏在天门山东岳庙南侧发起重修报恩寺东禅院。报恩寺东禅院为四合院落,东五间为佛殿,西三间为寮房,南三间为寮房,北三间为厨房及两间库房,山门朝西。至此,北街报恩寺在天门山得以重生。