造像,谓塑造物体形象,即用泥塑或用石头、木头、金属等雕成的形象,也指相片、照片。语出三国魏曹植《宝刀赋》:“规圆景以定环,摅神思而造象。”清张之洞《哀六朝》诗:“《玉台》陋语纨袴斗,造象别字石工雕。”

两宋时期(960―1279 年)政治上“尚文轻武”,强化传统儒家、理学思想观念,同时,禅宗繁兴,名僧辈出,士子亦多好禅学。据《居士传·卷二十六》记载:“苏、黄、晁三君子,并以文人游泳佛海。子瞻之浩落,鲁直之锐猛,无咎之切深,考其文亦各肖其人焉。”文中三君子,乃苏子瞻,名轼;黄鲁直,名庭坚;晁无咎,名补之。彼时士子交游禅僧,参禅生活,寄兴僧寺,怡乐山水,不仅诗禅相融,亦催化宋代书风“尚意”,行草跌宕遒丽、墨气四射,以意趣取胜。诸多文人亦善以“居士”为号,如欧阳修号“六一居士”,苏轼号“东坡居士”。

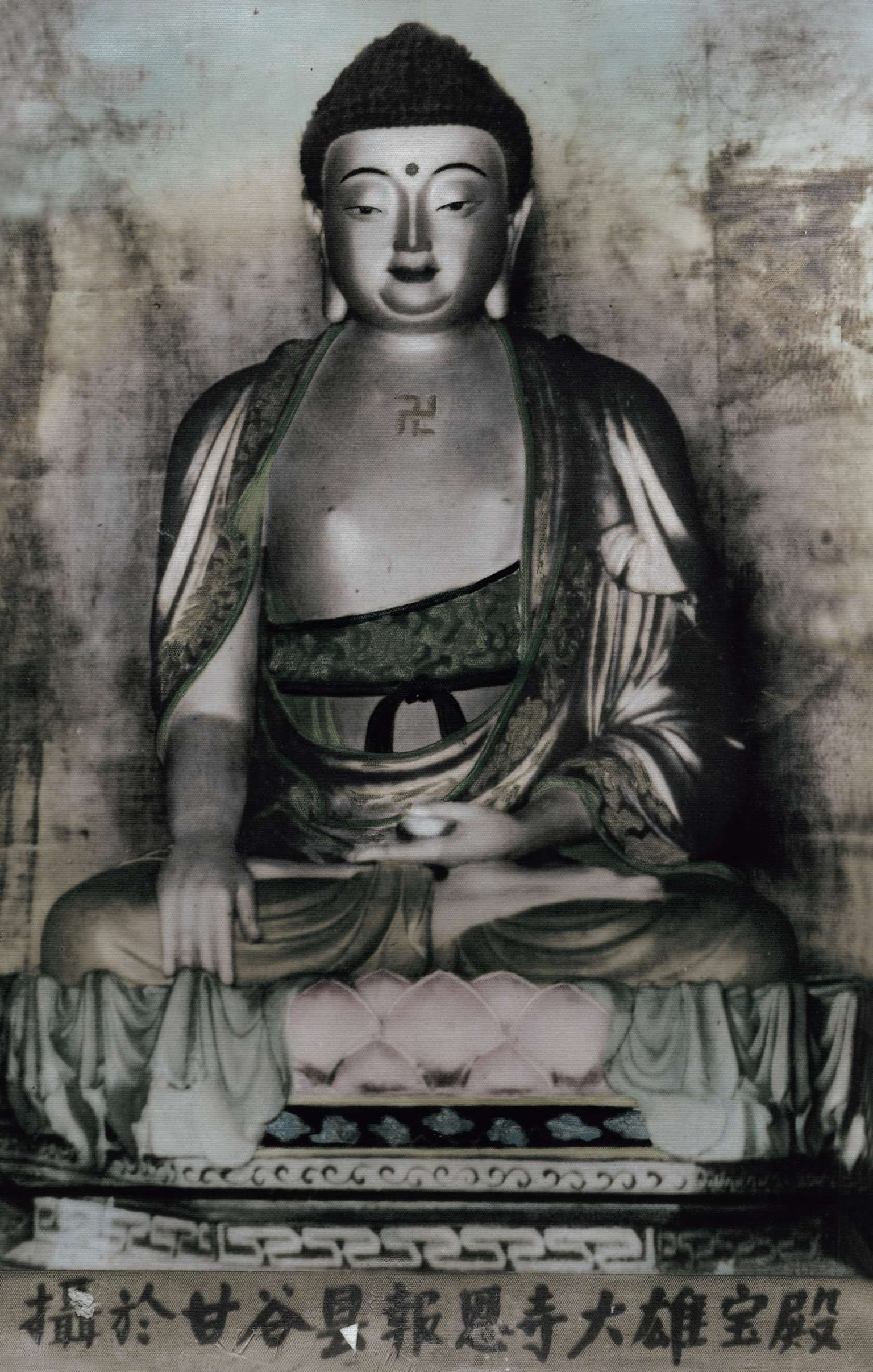

宋代经济繁荣,佛教深入民间,从艺术中反映现实社会之审美雅趣,以及世俗人情之思想感情。宋代菩萨像已脱离了隋代挺腹之拙朴厚重和唐代三屈之婀娜多姿,呈现端庄大方、平易近人和闲然自适的人间装束,简淡中见慈悲,亲切中见清逸(关于宋代造像论述引述前台湾高雄师范大学美术系教授、法国巴黎第一大学造型艺术博士见迅法师观点)。邑报恩寺建于北宋时期,大雄宝殿及观音阁塑像皆为宋代所塑,宋代造像特征明显。

原报恩寺大雄宝殿释迦牟尼佛旧照

明早期的汉传佛教造像,身材比例比较适中,身躯饱满结实,线条简洁流畅,丰腴而不虚,近人而不俗。造像胸部、腹部的起伏和平简的外衣形成对照,富有整体感。明嘉靖以后,特别是万历年间,汉地造像独盛一时。这一时期的佛造像多头大身长,体态丰腴,传世品较多。明代铸造的金铜佛像工艺精湛,造型比较优美。从造像的风格上来看,更加贴近生活,世俗化的味道更加浓厚。从造型佩饰上看,菩萨基本上是肩上搭有帔帛,下着大裙等等。服饰贴体而轻柔,衣纹和衣饰的刻画运用写实手法,视觉效果非常逼真。邑报恩寺造像或铜铸,或铁铸,或泥塑,或木雕,或干漆夹纻,皆线条流畅、法相庄严之艺术精品,年代以宋明为主,故简述宋明造像特征,以加深读者之理解。

邑报恩寺现存有干漆夹纻造像三尊,结合报恩寺历史,初步考证为宋代所造,弥足珍贵。佛教夹纻造像,是用漆涂裹纻麻布而制成的佛菩萨像,又称干漆像、脱空像、搏换像、脱沙像等。造像时,先搏制泥模,再在泥模上裹缝纻布,再用漆加以涂凝光饰,然后将泥除去,脱空而成像。关于夹纻的语义,如《慧琳一切经音义》卷七十七引《释迦方志》卷上说:“夹纻者,脱空象,漆布为之。”《大唐西域记》卷十二的小注中也说“夹纻今称脱沙”。《资治通鉴》卷二○五胡三省注释夹纻像也说,“夹纻者,以纻布夹缝为大像,后所谓麻主(用麻布缝漆而成的神主)是也”。夹纻造像,原为古代中国创制发明。在汉朝,已有用漆布制成冠、莒的事例。这种漆纻制品,汉朝的人写作侠纻(汉王盱墓侠纻杯铭)或作綊纻(同墓綊纻盘铭)。是在纻布上敷漆,制成器物,其中多有脱空的构造。嗣后佛教传入,即将这一项技艺应用于造像,成为中国特创的夹纻像。这是印度古来所未有的,因而各经论中均未有这一项造像记载。中国历史上有名的夹纻造像,最早见于文献的是 4 世纪末,东晋戴逵(字安道)所造的夹纻像。现留世最早的干漆夹纻造像是隋唐的,距今已有 1200多年的历史,但流浪海外。目前,国内保留最早的干漆夹纻造像是元代的干漆夹纻十八尊者像,原藏北京故宫慈宁宫大佛堂。1973 年转藏洛阳白马寺。

佛像(夹纻漆塑)

菩萨像(夹纻漆塑)

菩萨像(夹纻漆塑)

菩萨像(铜)

菩萨像(铜)

童子像(铜)